西蒙娜·薇依:一個接近於聖徒的女人丨3月8日專題

Original 華夏出版社 經典與解釋 3/8

今天是國際勞動婦女節,祝全天下的女性節日快樂。

在這樣一個日子裏,想和大傢聊聊西蒙娜·薇依。

提起薇依,我們不難想到與她一同被稱為“黑暗時期三女哲”的施泰因和阿倫特。其實,相比於前兩者,薇依並不願意着重自己身上的女性印記,反倒希望自己是一名男性。在她寫給父母的信中,落款往往是“你們恭順的兒子”,父母也會稱她“西蒙”,或者“我們的二兒子”。可薇依的一生還是太獨特了,以至於人們迫不及待的想要在每個她所屬的群體中將她醒目地標示出來。

就算在“三女哲”中,她也是足夠特殊的。她活在這世上僅僅34年,留下的作品均不是生前發表,而是友人將她生前的隨筆和信件整理,再集結成册,所以薇依本人並沒有係統的專著,如《極權主義的起源》之於阿倫特,但即使這樣,她依然能夠與另外兩位哲學家齊名。在看她的作品時,我們留意到的不僅是她精妙的思想、對希臘文明和基督教文明水乳交融的理解,更會被她自身所展現出的靈性所震撼。

薇依特殊的另一點來自她極具衝突性的人格,神秘主義者、宗教思想傢、門外的基督徒、社會活動傢、反猶的猶太人……這些貼在她身上矚目的標簽都凸顯出她矛盾的不同面,她就像平滑木樁上一顆突兀的釘子,一個“怪胎”。

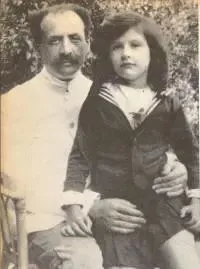

薇依與她的父親

1909年,薇依出生在巴黎一個中産家庭,從小就受到了很好的教育,對數學、邏輯、語言、哲學都有很高的素養。薇依自小就表現出苦行者的氣質,在不滿5歲時,就開始用冷水洗澡,哪怕自己已經渾身發抖。還會因為戰場前綫的士兵沒有糖果吃而拒絶吃糖。

年少時期,薇依對古希臘神話着迷,還自學了梵語。在學校裏她一直是成績優異的學生,她在中學時師從阿蘭。阿蘭發現她有哲學天才,評價說她身上具有“罕見的精神力量”。

她於1928年考入高師,1931年取得大拿和中學哲學教師學銜,畢業後薇依開始了教授古希臘語和哲學的短暫的教師生涯。1934年,她嚮任教學校請了一年假去成為社會地位最下層的勞工,在工廠裏感受工人階級的生存處境。薇依不是身體矯健靈活的那種人,在工廠的日子裏,她不時將自己割傷、燒傷,甚至踏進油桶裏被滾油燙傷。同時,薇依自身的頭痛病也在折磨着她,但她依舊不允許自己和別人有任何不同。

1935年,她重新回到布爾日的女子中學任教,直到1936年8月初,她前往巴塞羅部.對當時不同團體之間的鬥爭作出判斷.在數周的時間裏,她在卡塔廬西亞前綫同共和派軍隊一起飽受磨難,從內心深處感受到真正的戰爭災難。

回到法國後,戰爭和自身的疾病總是打斷她的計劃,若不是她以思想將自己的一生串聯成靈魂的淬煉過程,她最後的人生可以說是由碎片拼湊而成的。

在人生的最後幾年,薇依每天衹進食少量“聖潔”的食物,長期營養不足並靠咖啡因維持生存。1943年因肺結核病逝。

值得一提的是,1938年,薇依與上帝相遇(用薇依的話說,她“被基督所擄”)。此後,她開始更加集中地思考關於宗教、靈性等主題,但卻並不渴望通過洗禮而進入教會。在給一位修士的信中,她寫道:“我認為大多數的信徒把參與聖事僅作為象徵和儀式,其中包括一些根本不信聖事的人。儘管杜爾凱姆的理論十分愚蠢――它把宗教與社會現象混為一談,但卻包含着一個真理,那就是社會感情同宗教感情相似得令人難以分清。這猶如真鑽石同假鑽石相似到令那些不具備超等鑒別能力的人接近無法分辨一樣。”但薇依卻偏偏要在真假混雜的教會中挑選出真實的鑽石來。

就連她的信仰都是自我清洗式的,無數的人為了找尋慰藉而尋求信仰,並以慰藉或是恩典當作神的見證,這在薇依看來也是一種混淆,她說:“宗教,作為慰藉的源泉,是取得真正信念的障礙;在這個意義上講,無神論是一種淨化(purification)。”“恩典有助於保護靈魂不受敗壞,卻不可能保證它不受傷。”薇依認識到,信仰不是拿來炫耀之物,而是艱難、絶非輕鬆的重負。唯有苦難是信仰的證明和通路。“愛”與“美”也是薇依作品中重要的主題,這兩個概念經由薇依的闡釋充滿了她的個人特色。美是無功利性的,欣賞美的人必須和美保持距離,以保證美的無目的性。人能夠擁有的愛是不改變,是承受所愛之物的存在本身。薇依的愛是後退一步的,是謙卑而誠懇的。哪怕稍有一點索取之嫌,都足以讓她驚慌失措。

讀薇依的書,時常會驚訝於她的敏銳,她的靈魂就如同一個探測器,精準地辨識出通嚮美與恩典路途中的一切雜質,再以苦行式的行為洗去雜質,最後衹留下一個蒼白潔淨的軀體。一個典型的例子就是薇依的節食行為,她之所以選擇節食,是因為食用“聖餐”在她看來並非是“進食”,而是人們將自己與神融為一體的方式,而普通的吃,則意味着不潔與粗暴。

並非每個人都能夠理解薇依的思考與實踐,理解的人恐怕大多也不會贊同。如果用薇依作品中的人物來理解她,恐怕要把《被拯救的威尼斯》全部的人物加起來,才能解釋她那飽含張力的人格。她如劇中的小女孩維奧萊塔一般,對“美”已經到了一種虔信的地步,這種虔信能夠抵禦現實中的黑暗,但維奧萊塔對美的虔信是未經苦難洗禮的,薇依卻是在困苦中愈發看到美是被確證了的。在薇依的人生歷程中,她也無數次置自己於加斐爾的位置上,任由自己被命運的悲劇拉扯、背叛、撕裂,又把不幸當作一種必然,正是在這一過程中,愛與美綻放開來。

有人說,很遺憾她在人世間的歷程如此短暫,她的作品還衹是一些零散的隨感,如果她能多活二三十年,說不定就能發展出更加係統的哲學思想了。

此言不假,但我們又何必用同樣的期待來審視不同的人生呢?薇依在短短一生中體現出的對純粹的極緻追求,與知行合一,已經將其一生近乎淬煉成剔透的鑽石。有人將她的死說成是“殉道式”的,那麽這種“道”所指的一定是上帝之道嗎?鑒於她終生都未受洗,也許我們可以在更廣義的意義上看待這種殉道精神——以自己的行動無限地趨近完滿與純粹、朝嚮美與善,她不再是奔赴在追求純粹的路上,她本身便成為了美與善的一種刻度。薇依的一生就像焰火,在有限的時間裏劃破夜空,用奇特的光輝照亮世界,這已經足夠。

艾略特說:“我們初次接觸西蒙娜·薇依的經驗,不應以贊成或不贊成的措辭表達。我很難想像有任何人會同意她的所有觀點,或不強烈地反對她的某些觀點。但是,同意或反對是次要的:與一個偉大的靈魂接觸纔是重要的。西蒙娜·薇依是一個原可能會成為聖徒的人。”

在這個春天,讓我們一起重新閱讀薇依,思考純粹,感受愛與美。