我们为正义而战吗?(全文)

Original 华夏出版社 经典与解释 Yesterday

本文选自《伦敦文稿》(华夏出版社,吴雅凌译)。原文标题Luttons-nous pour la justice?,最早刊于1953年6月《见证杂志》(Preuves)第28期,后收入《伦敦文稿及书信》。

“唯有双方面对同等的必然性(la nécessité),审视何为公正才是可行的事。只要存在强者与弱者之别,那么,可能性(le possible)由前者施行而由后者承受。”

在修昔底德笔下,雅典人对不幸的小城邦米洛斯发出最后通牒时这么说。

雅典人还补充说:“我们对诸神持有信仰,对人类持有确信,也就是基于自然的必然法则,神和人在各自能力所及之处做主。”

雅典人就这么用两句话解释清楚现实主义政治的全貌。唯有那个时代的希腊人懂得以不可思议的清醒去思考恶的问题。他们不再热爱善,但他们的父辈一度热爱善,把善的光照启示传承给他们。他们利用这一点去认识恶的真相。彼时的人类尚未步入谎言中。正因为此,缔造帝国的不是雅典人而是罗马人。

这两句话让善好的灵魂不适。然而,一个人倘若尚未全副身心并整个灵魂地体验到这两句话里的真相,那么他也尚未通达对正义的真正的爱。

▲柏拉图

希腊人让人赞叹地以相互认同(consentement)来定义正义。

柏拉图说:“爱神既不会施行不义,也不会蒙受不义,对诸神如此,对人亦如此。爱神不会迫于力量去经受什么,当爱神经受什么的时候。因为力量不能控制爱神。爱神也不凭靠力量去采取行动,当爱神采取行动的时候。因为人人乐意在一切事上顺服爱神。正如王制城邦的礼法所言,只要有相互认同达成的协定,就有正义。”

凭此看来,在修昔底德记载的话语中,正义与可能性的悖论极其清楚。当双方具有相等的实力时,人们谋求实现某种相互认同。当有人不具备拒绝的能力时,人们不会想方设法寻求此人的认同。实现正义的条件唯有在满足客观必要性时才会被检验。人们谋求的只是物的认同。

换言之,人类行为除了阻碍,别无规则或限制。除了和阻碍发生关系,人类行为未与其他现实发生关系。物强加阻碍,阻碍由物的机械运作所决定。一个人凭靠某种拒绝的能力有可能强加阻碍。他有时拥有这能力,有时未必。当他不拥有这能力时,就无法构成阻碍,进而无法构成限制。在这样的情况下,相对于行动和行动的人而言,他不存在。

每当发起行动时,思想总会直指目的。在没有阻碍的情况下,目的很快实现,和思想一样快。有时确乎如此。孩子远远看见有一阵子未见的母亲,他在明白看见母亲以前就已经投入母亲怀里。但是,在不可能当即实现的情况下,思想虽然首先指向目的,却不可避免受阻碍吸引。

思想只会受阻碍吸引。在没有阻碍的情况下,思想不会停止前行。但凡在行动方面不构成阻碍的,比如丧失拒绝能力的人,对思想来说就是透明的,好比目光穿透玻璃那样。思想停止前行不是取决于自身,正如目光穿透玻璃也不是取决于自身。

没看见玻璃窗的人不知道自己看不见玻璃窗。看见玻璃窗的人,也就是置身别处的人,他不知道前一种人看不见玻璃窗。

一旦我们的意愿在我们之外通由他人的行动得到表达,我们便不会花费时间和关注的精力去检验他人是否赞成这些意愿。在这一点上人人如此。我们的关注在于整个过程是否顺利。只要他人是顺从的,我们就不会被吸引去关注对方。

这一点是必要的。不如此成不了事情。事情成不了,我们就会消亡。

但是,基于这个事实,行动也因亵渎神圣而被玷污。这是因为,属人的认同乃是神圣之物,乃是人对神做出允诺之处,乃是神降到人的身旁好似乞丐一样寻索的东西。

神持续不断恳求每个人做出允诺之处,甚至就是其他人所轻视之处。

强暴是有关爱的某种恐怖的讽刺画,其中不存在认同。继强暴之后,压迫是人类生存的第二大恐怖之事。这是有关顺服的某种恐怖的讽刺画。对于顺服而言,正如对于爱而言,认同必不可少。

毁灭米洛斯城邦的那群雅典人是异教徒,尽管他们的父辈并非如此。此处当取“异教徒”这个词的可恨含义。他们只用一句话就完整而彻底地定义出异教观。“我们对诸神持有信仰,也就是基于自然的必然法则,神和人在各自能力所及之处做主。”

基督宗教信仰不是别的,就是明确相反观点的呐喊。中国、印度、埃及和希腊的古人学说同样如此。

创世行为不是一种权力的行为,而是一种让位。借由创世行为,一个有别于天国的国度就此建成。此世的现实由物质的机械论和理性存在者的自主性所构成。神从这个国度隐退。神放弃在这个国度做王,只以乞丐的身份前来。

关乎这次让位的原因,柏拉图是这么表述的:“他是善的。”

基督宗教教义包含某种二度让位概念。“他本有神的形象,不以自己与神同等为强夺的,反倒虚己,取了奴仆的形象……他存心顺服,以至于死”……“他虽然为儿子,还是因所受的困难学了顺服。”

这些话语很可以用来回答残害米洛斯的雅典人。他们听了想必会大笑不已。他们有道理。这些话荒诞不经。这些话疯狂无度。

然而,任何人强制要求在没有拒绝能力的地方得到认同,这将和这些话的内容一样荒诞疯狂。这是同一种疯狂。

但埃斯库罗斯在提到普罗米修斯时这么说:“爱得像个疯子,这是好的。”

爱的疯狂降临一个人,会彻底改变此人行动和思想的方式。爱的疯狂与属神的疯狂有关。属神的疯狂在于神希求人的自由认同。那些疯狂地爱上同类人的人们难以想象,这个世界上处处有人为他人的意愿充当中间人却不认同这些意愿。他们忍受不了面对事实,也就是他们的意愿和他们所属群体的意愿经常就是如此。在与人相关的一切行动和思想里,无论个中关系是何种性质,在他们看来,每个人的存在构成毫无例外源自某种由于爱而自由认同善的能力,某种被束缚在灵魂和身体中的能力。改造一种人类思想的运作机制,不能凭靠理论、观点、偏好、意图和愿望。须得凭靠疯狂。

一个身无分文的人饥饿难耐,他看见任何能够联想到食物的东西时难免痛苦不堪。对他来说,城市、村庄和街道不是别的,就是饭馆和食品店,环绕四周的是其他面目模糊的房子。他沿着一条街走,经过每家饭馆几乎不可能不驻足。尽管表面看来没有什么阻碍他前行,但他有一个阻碍,那是饥饿所致。其他路人漫不经心地散步或者匆忙赶路办事,他们在这些街上移动,仿佛经过某个舞台背景。但对这个人来说,由于不可见的机械运作效果造成某种阻碍,每家饭馆无不具有完整的现实意味。

但前提条件是他饿了。倘若他当时没有折磨肉体不得满足的需求,那么这一切根本不会发生。

为爱疯狂的人有个需求,那就是看见自由认同的能力处处得到发展,在这个世界上,在各种人类生活方式中,在每个人类身上。

这对他们又有何好处呢?理性者这么想。可是,这不是他们的过错,可怜的人。他们是疯子。他们脏腑失调。他们对正义如饥似渴。

正如所有饭馆对饥饿的人来说是真实的,所有人类对疯子来说也是真实的。并且只对他们来说如此。唯有出于环境的特殊作用或个人的特殊天赋,正常人方能心生触动,感觉某个人真实存在。疯子却能把关注集中在任何环境的任何人身上,并从对方收获真实性的震颤。

不过要做到这一点,他须得是疯子,须得对灵魂的自然平衡具有某种破坏性的需求,形同饥饿对人体器官运作的破坏性。

许多人缺乏给予或拒绝认同的能力,一般说来,这些人没有机会自我提高以具备上述需求,除非说他们中的领导群体形成默契。但类似的默契仅仅存在于疯子之间。疯狂越是在低微处,越有机会通过感染而出现高贵处的疯狂。

伴随人类之间在某个时刻发生爱的疯狂,也就有正义的含义相应发生变化的可能性。仅此而已。

米沃什:“在薇依的读者里,不仅有天主教徒和新教徒,还有无神论者和不可知论者。她给信者和不信者的生活带来新的酵素,让他们知道,他们彼此的观点分歧是多么虚假;因为,很多基督教徒其实是无神论者,而很多无神论者的内心却是基督教徒。”

只有盲目的人才会把正义和仁慈对立起来,相信两者的范围不同,相信其中一个概念比另一个概念更宽泛,相信存在某种凌驾正义的仁慈,或者某种超乎仁慈的正义。

一旦把正义和仁慈对立起来,那么,仁慈只不过是通常出身卑劣的任性,正义只不过是社会约束。一个人对此一无所知,要么他从来不曾处在一切不义均被允许的环境,要么他置身于谎言中,以致相信自己能轻松施行正义。

不偷窃货架上的商品是正义的。布施是仁慈的。但是,商店店员可以把我送进监狱。而乞丐依靠布施维生,我若拒绝帮助他,他不会为此报警。

左派右派之间的诸多分歧归根结底在于个体的任性趣味与社会的约束趣味之间的对立。更准确的说法,或许是社会约束的恐怖与个体任性的恐怖之间的对立。无论仁慈还是正义均与此无关。

正义的目标是在世间施行认同能力。在有认同的情况下处处宗教性地保护认同,在没有认同的情况下努力创造使其生成的条件,这就是爱正义。

正义这个独一无二的词如此美好!这个词包含法兰西共和国座右铭中三个关键词的全部含义。自由就是达成某种认同的真正可能性。人类只有与自由相连才需要平等。博爱精神就是人人自由的愿景。

▲“自由”“平等”“博爱”法国大革命纪念邮票

认同的可能性来自某种包含认同动机的生活。灵魂和身体的贫困匮乏阻碍认同发生在心灵的幽微处。

认同的表达只在次要层面上不可或缺。一种未经表达的思想是不完善的,但是,只要思想是真实的,思想有可能自行开辟通往表达的间接道路。不与任何思想相呼应的表达就是谎言。谎言的可能性无时不有无处不在。

顺服实乃人类生活中不失效的法则,只需区分被认同的顺服和未被认同的顺服。但凡有被认同的顺服,也就有自由。除此之外别无自由。

自由不存在于某个国会、某张报纸或某个机构组织。自由存在于顺服中。自由存在之处,则顺服处处带有日常恒久的自由滋味,否则自由不存在。自由是真正顺服的滋味。

在不同传统和不同环境里,认同的形式和表达极其多样。因此,一个社会的组成者也许比我们自由得多,但如果这个社会与我们的社会迥异,那么,这个社会有可能由于我们的无知而显得专制。我们一无所知,在词的领域之外,还有语言的差异和误解的可能性。我们小心维系这样的无知,这是因为这无知总在迎合我们每个人身上不言明的可耻趣味,对名为解放实乃控制的征服的趣味。

此外有一类与奴役相关的忠诚,远远不是认同的信号,而是某种粗暴约束体系的直接结果。这是因为,人的天性在不幸中总会绝望地到处寻求补偿。仇恨、沮丧的冷漠、盲目的迷恋,只要能够逃避不幸的想法,一切都是同样好的。

但凡有自由之处,也就有幸福、美和诗的充分发展。这也许是唯一肯定的标志。

民主思想包含一个严重的错误,那就是混淆了认同本身与某种认同形式,后者不是独一无二的,和一切形式一样,极易沦为某种空幻的形式。

战前的法国议会民主徒然无益,因为,我们在选举出一些人做领袖时轻视这些人,我们希望由我们未选举出的另一些人来做领袖,我们违心地顺服所有人。

认同不可买卖。无论一个社会采取何种政治体制,只要金钱交易支配大多数社会活动,只要顺服几乎全系买卖所生成,那么这个社会不可能有自由。

正如压迫与强奸相类似,金钱对劳动的支配到了金钱成为劳动的动机这种程度,性质与卖淫相类似。

激情不是认同,而是灵魂的表面冲动。激情之于认同的差别,正如浪荡子对风骚女的病态恋情之于夫妻姻缘的差别。

一个社会除了约束、金钱和细加维系刺激的激情之外别无动机,这个社会就没有自由的可能。

然而,在所有白种人的国家,在白种人深入影响的其他国家,这几乎就是当前现状,只不过程度各异。

如果说英国在相当程度上是个例外,那是因为英国还保有一点生动无损的过去。这过去在某个时刻俨然是独一无二的对世界的救赎光照,这过去联系英国的当下。在别处不存在相似的珍宝。

不幸的是,自由不是近在身旁的东西让我们可以轻易找回,不是熟悉的物件让我们可以用诡计获得。自由是有待创造的东西。

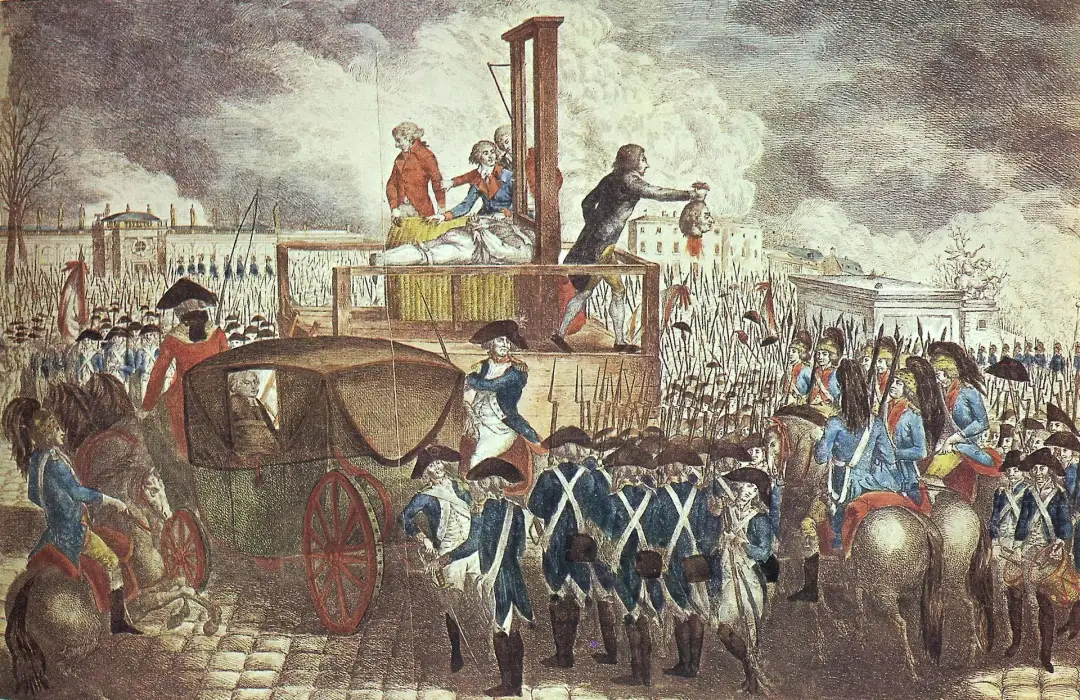

我们法国人从前向世界散播1789年大革命原则。但我们错误地为此得意洋洋。这是因为,无论当时还是事后,我们始终不知如何思考这些原则又如何付诸实施。追溯大革命本该是奉劝我们谦卑。

▲法国大革命主题画作《自由引导人民》

一旦涉及祖国,谦卑确乎像是在亵渎神圣。不过,谦卑的禁令在现代爱国主义与正义精神、爱的精神之间设下屏障。从一开始就败坏的法利赛人的精神拥有诸种情感,只除谦卑以外。

现代爱国主义乃是传承自异教罗马的一种情感。它穿越如是多基督宗教世纪,未经受洗直接来到我们面前。基于这个原因,现代爱国主义与1789年大革命精神无法协调。没有可能在现实中整合这两者,尽管这是法国人必须做的事。

就本质而言,现代爱国主义有可能给某些人压力,甚至促使这些人作出极端的牺牲,但现代爱国主义不可能滋养当前绝望的人群。人群需要某些非高乃依式的东西,亲切、人性、热情、简单而不带傲慢。

要使顺服有可能被认同,首先须得有某种值得爱的东西,人们出于爱才会认同顺服。

一种东西值得爱,不是由于对与之相反的东西的仇恨,而是因为这种东西本身。被认同的顺服精神来自爱,而不是来自仇恨。

仇恨有时确乎能够提供某种极其出色的模仿效果,但由此生成的顺服精神没有价值,品质低劣,无法持久,很快就会耗尽。

一种东西值得爱,不是由于它的荣耀、声誉、光彩、胜利、影响或将来的发展,而是因为它本身,它的原样和现实,正如母亲爱儿子身上的其他东西,而不是爱他以第一名考取巴黎综合工科大学。否则爱的情感不够深沉,不足以成为顺服的恒久源头。

一国之民须得有某种东西才能自然而然去爱,发自内心深处去爱,透过自身历史和传统启示去爱。光靠提议、宣传或海外投资做不到这一点。

少年人须得有一种如吮吸奶汁般自然畅饮的爱,方能在内心深处一劳永逸地缔结某种忠诚契约,并以一生的顺服作为契约的延续。

须得重估诸种社会生活方式,以便用一种国民最能理解、最符合国民风俗传统喜好的象征语言,提醒国民注意此种忠诚契约的神圣性质,以及此种忠诚契约所承接的自由认同和所带来的严格义务。

▲二战期间法国抵抗组织

就这点看来,在法国,共和制、全民选举和独立工会运动确乎不可或缺。只是远远不够,因为这些制度已然变得无足轻重。只有遭到破坏再经过漫长间歇,这些制度方有可能重新激发人们的兴趣。

至于法兰西殖民帝国,如果此前的迹象包含若干真实,那将严格要求人们以前所未有的形式提出有关殖民地的诸种问题,违者以谎言处治。

没有生活方式的更新,没有社会创造,没有诸种发明的涌现,我们不会有自由、平等和博爱。

可是,我们似乎过于疲惫不堪,无法实现这样的涌现。

人类整体在道德上沾染重疾,除非神迹出现,似乎别无疗治可能。神迹,不是说不可能,而是说仅仅在某些条件下可能。

灵魂有可能向恩典开放的条件有别于机械运动的条件。只不过,前一类条件更严格地得到确定。利用诡计或骗局试图规避这一类条件是更不可能的事。

为正义而战不容易。辨别哪个阵营较少不义,加入其中,拿起武器与敌人作战,这么做不够。当然,这么做很美,比话语所能说出的更美。但敌对的一方同样也是这么做的。

除此之外须得有正义精神常驻心中。正义精神不是别的,就是爱的疯狂所开出的极致完美的花。

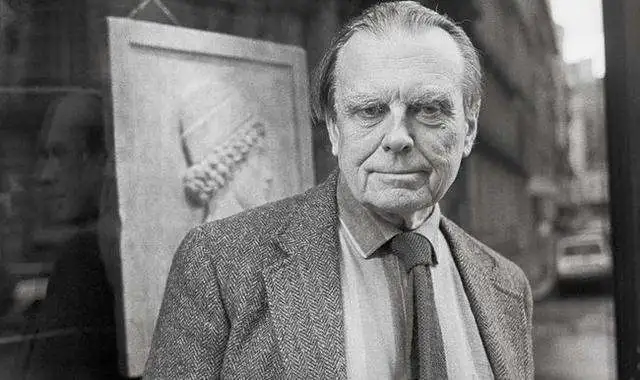

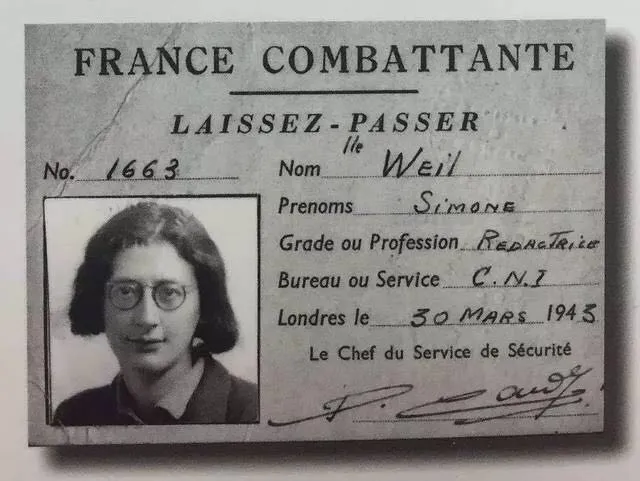

▲西蒙娜·薇依

由于爱的疯狂,同情成为一种适用于各类行动(包括战斗)的动机,比崇高、荣誉乃至尊严更强大。

爱的疯狂强制世人为同情抛弃一切,并且,如耶稣的门徒保罗所言虚空自己。

甚至在不公平地蒙受苦难时,人类出于爱的疯狂而认同承受那使一切世间造物遭遇不义的普遍法则。认同使灵魂免除恶。它具有神奇的功效,能在灵魂中变恶为善,变不义为正义。它使人心怀尊敬地迎接苦难,既不低贱也不反抗。凭靠认同,苦难变成神圣的东西。

爱的疯狂倾向于在诸种人类环境和世界各处分辨出关乎此生的美、幸福和完满的诸种微弱可能性,并平等地予以珍惜,倾向于带着同等宗教性的关怀保护这些可能性,在没有可能性的情况下,倾向于轻轻地唤醒那些存在过的可能性的点滴痕迹,振作那些有可能萌芽的微末种子。

爱的疯狂在心灵深处激发对敌人的温存同情,这比愤怒和勇气在心灵深处汲取力量更为深沉。

▲薇依的法国抵抗组织(实名“战斗法国”)工作通行证

爱的疯狂不寻求自我表达。但它凭靠语气声调和方式不可阻挡地光照所有思想、所有语言和所有行为,这发生在任何场合,并且没有例外。爱的疯狂无法光照到的思想、语言和行为也就变为不可能。

这真的是一种疯狂。疯狂敦促人冒险。一个人的内心若与世间任何一样东西达成一致,诸如事业、教堂或祖国,那么他不可能像这样去冒险。

耶稣基督在爱的疯狂的指引下的结局毕竟不能提供为一种参考。

但我们不必担心个中危害。爱的疯狂没有进驻我们心中。如果有的话,我们感觉得到。我们是理性的人,正如理性的人负责世间重大事务看来确乎是恰当的事。

然而,倘若世界秩序是一种智慧的秩序,那么必然会出现这样的时刻,就大地上的理性而言,唯有爱的疯狂才是合乎情理的。这样的时刻只能发生在人类由于欠缺爱而变疯狂的情况中,比如当下。

在我们今天,对于身体和灵魂同样饥饿的不幸群众,爱的疯狂真的没有能力提供比诸种来源不那么高贵的启示更容易消化的食物吗?

况且,凭我们之所是,我们真的站在正义的阵营吗?