瑞琳说刘再复

Original 陈瑞琳 瑞琳读书 Yesterday

点击上方蓝色文字关注公众号

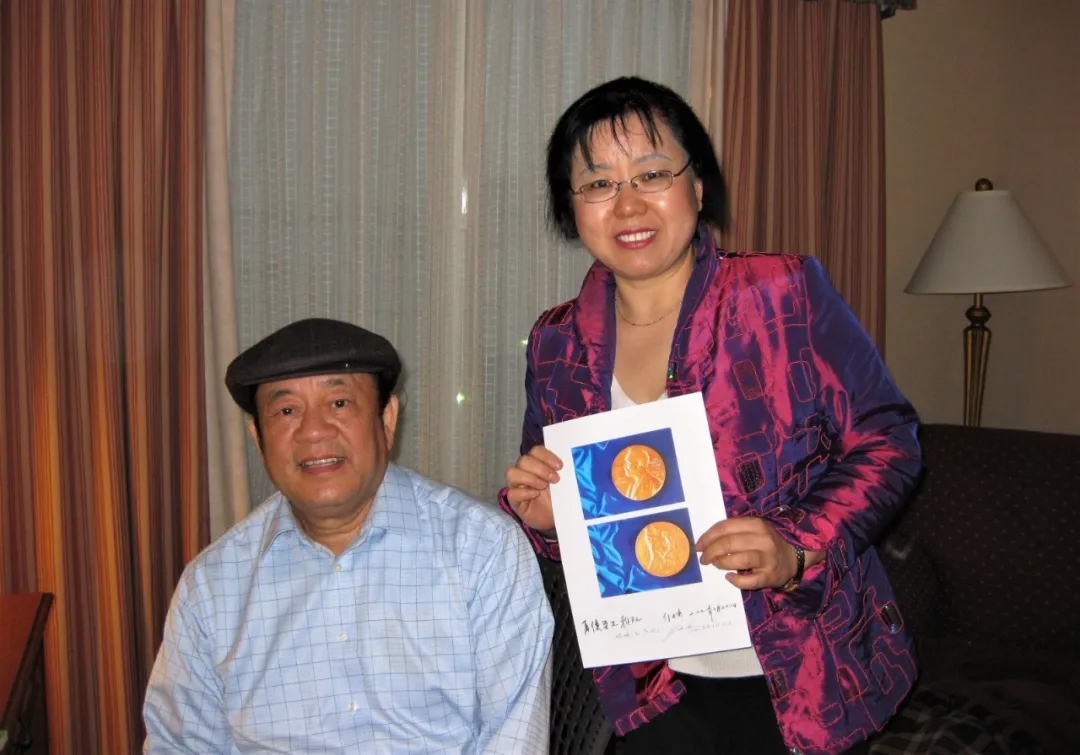

刘再复先生送给瑞琳一张高行健签名的诺奖照片

喜马拉雅“瑞琳读书”频道编者按

在新冠病毒肆虐全球的当下,亿万同胞肯定都希望有几本好书可以静静地宅在家里阅读,享受阅读的快感。但在资讯爆炸的当代,有太多的好书,不仅常与我们擦肩而过、失之交背,而且即使一卷在手,也抽不出时间去阅读。

在微信阅读、知识爆炸的时代,人们的眼睛早已不堪重负,如果能用耳朵享受读书的乐趣,岂不快哉!正是应和这样一个新时代的读书浪潮,我们华人广播影视的全体同仁,近日在喜马拉雅特别推出了“瑞琳读书”这个崭新的节目。在受到海内外读者听众们的热烈欢迎后,“瑞琳读书”节目也同时入驻蜻蜓FM版和微信公众号。部分内容增加图片和视频后,我们将陆续入驻海内外各大视频网站。

漂泊的思想者

那是休士顿的元月,燥热散去,尘埃洗净,阳光里有了温煦的清爽,仰天长望,甚至还闻到一种暖暖的天香。迎站的人流中,看见再复先生穿着猩红的绒布外套款款走出,还是二十多年前在北京社科院大楼里的那双笑盈盈的眼睛。他随身的小提箱很小,却很重,我便笑问:“是曹雪芹吧?”他说:“正是。”

就在2008年的8月8日,香港《凤凰周刊》的头条新闻是北京奥运的召开,二条的标题即是刘再复先生重返北京。去国十九年,他终于首度回到北京,并登上北京大学的“世纪大讲坛”。欢迎他的北京朋友们都说此行是再复先生的“奥德赛之行”,因为历史上的两大荷马史诗《伊利亚特》与《奥德赛》,一部描述出征,一部就是抒写回归。再复说:“奥德赛是二十年后回归,我是十九年。这十九年,我赢得自由时间和自由空间,赢得做人的尊严与骄傲。”

2009年1月17日,春节喜庆的前夕,美南文友愈百人端坐在红椅子上。再复先生身着黑布大褂登上讲坛,他开场说整个世界在向物质倾斜,而我们须要重返“古典”,来获取精神的源泉。千古《红楼》,绝世经典。何谓经典?经典就是能够重复地读,每个年龄读,每个时代读,都会有新的感悟和发现。浪迹天涯的再复先生,称《红楼梦》是自己的“袖珍祖国”。去国20年,他只需一张书桌,在海外的孤独岁月中享受与伟大灵魂的相逢。读《红楼梦》,是他“活下去的需要”,他说:“是《红楼梦》,使我赢得了对美的衷心信仰,并由此明白了该如何守护生命本真状态而诗意地栖居于人间大地之上。”目前他已经完成了四部有关“红学”的书。他称《红楼梦》是人类的精神坐标,是文学的圣经。为此,他说:“出生在《红楼梦》之后是幸运的”。

开讲《红楼梦》,再复先生首先指出了王国维的了不起,王国维以他年轻的慧眼竟然发现了:“《桃花扇》,政治的也,国民的也,历史的也;《红楼梦》,宇宙的也,哲学的也,文学的也。此《红楼梦》之所以大背于吾国之精神。” 《红楼梦》虽然也有政治、家国、历史的内涵,而且它比当时任何一部历史著作都更丰富地展示那个时代的全面风貌、更深刻地倾注作者的人间关怀。然而,这部巨著叩问的却不是一个王朝何人、何事、何年、何地等家国兴亡问题,而是另一层面的具有形上意义的大哉问。如果说,《桃花扇》是“生存”层面的提问,那么,《红楼梦》则是“存在”层面的提问:世人都认定“好”并追逐的物色、财色、器色、女色等是否具有实在性?到底是“色”为世界的本体还是“空”为世界的本体?在一个沉湎于色并为色奔波、为色死亡、为色你争我夺的浊泥世界里,爱是否可能?诗意生命的存在是否可能?在这个有限的空间中活着究竟意义何在?显然,这些问题都是超时代、超政治、超历史的哲学问题。《红楼梦》是艺术家的哲学,再复先生认为:曹雪芹除了放进文学史,还应该放进哲学史。

面对“红学”的浩瀚烟海,再复先生力主从审美的意义上悟《红楼》,即“以悟法读悟书”。他说西方人看重的是逻辑,而中国的禅学讲的就是“悟”。是“悟”帮助他“破一切执,化一切相,包括方法之执和学者之相,从而穿越考证实证,回归审美。”再复先生认为:曹雪芹有一双大观的眼睛、宇宙的眼睛,他是在用“空眼”看世界。所以他笔下的悲剧并不是世俗意义上的悲剧,不是几个坏人作恶的悲剧,而是一种“共犯结构”的悲剧,是良知上的罪,是人类已经很难与本真己我相逢的深刻危机,是人类已经被权力与财富异化成不认识真我的金钱动物与政治生物的悲剧。然而,《红楼梦》的更深刻,却不仅仅是悲剧,而且是荒诞剧。可惜王国维只看到了悲剧的层面,没有看到荒诞的层面。《红楼梦》的情节中处处充满了“荒诞性”:众心宠爱的宝玉是个呆子,说真话的是个傻子,淑女与中山狼共枕,一曲《好了歌》就是《荒诞歌》。再复先生看来:西方社会对“人”有两次重大发现,一次是文艺复兴对“人”的正面讴歌,再一次就是现代思潮对“人”的荒诞性的发现。

再复先生开讲“红楼”,无需一字讲稿,千般激情尽在腹中。暖暖的气氛中,只见他是先解开大褂,再脱去,冬日里单穿着淡青的衬衣,目光灼灼。因为在咫尺,可以近距离端详他历经沉浮、饱尝漂泊苍凉之后浴火重生的面容:发际的稀少昭示着他为岁月思考的付出,眉宇间的鱼纹留下的是他对生命体验的延伸。没有变的是他那浓烈醇厚的福建口音依旧如从前般儒雅亲切,依旧是充满了坚定,如今更是多了一层博大温热的情怀。

所谓漂泊,正是因了彻骨的苍凉才能使一个人成为真正独立的思想者。二十年的海外岁月,刘再复写下了《飘流手记》、《远游岁月》、《西寻故乡》 、《独语天涯》、《漫步高原》等书,更有他和李泽厚先生合著的《告别革命》。他开始重新对精神的“故乡”定义,他开始重新审视中国知识分子的文化人格,开始重新感受文学与生命交融的真和美。用他自己的话说,是在置于死地而后生的逆境中重新坦然思考自己的存在,在广阔自由的空间里建立了他宏观地关怀。

他在《漂流手记》的序中写道:“漂流就是我的美学。漂泊者用双脚生活,更是用双眼生活。经历过炼狱的人才拥有独语人生的资格。”

《独语天涯》在我看来就是再复先生的“抉心自食”。他开始切肤地思考何谓“自由”:自由是什麽?无数思想家与哲学家皱着眉头抛出一个又一个的定义。而对于我,自由是一种独语,一种解脱,一种体验,一种拒绝,一种排斥,一种不顺从驾驭与支配的反叛,一种不理会权力控制与他人目光的骄傲,一种蔑视各类权威姿态与官僚姿态的尊严,一种不在乎升沉荣枯的孤绝,而且还是一种能够管好自己、可对自己发出责任命令的自觉。

在跋涉“自由”的途中,他也表达自己深深的忧伤。《独语》中写到:“ 俄国流亡作家蒲宁在获得诺贝尔奖时说:最激动人心的快乐也不足以和那深深的忧伤相比。出国十数年,走过许多国家,观赏了四海山川,八方城阁,但总是抹不掉内心隐隐的忧伤。我能走出一个时代投下的阴影,但很难走出一个时代留下的忧伤。”

然而,一个思想者最大的欣慰是他无论置身何地都能够享受“看不见的世界”,那是“精神世界、情感世界、蕴藏於人性深处的爱的世界,那是真正广阔无边、奇丽无比的世界。”再复说:“我的眼睛的成长,就是愈来愈看清这个世界并被这个世界所激动。”为此,他叹道:“活着真有意思,活着可以和太阳、山川及人类的大师们交谈!”

漂泊,给了再复“重生”;异乡,成为他心灵追寻的又一个起点。他的生命因为这自由的空间和自由的表达而焕发出充满个性的光彩。卸掉了脚镣的再复领悟了西方文化精神中“浮士德”旗帜的精华,在“告别革命”的境界中他明白了自己曾经信奉的教条是如何地远离了人性的光明。

《独语天涯》是一部惊心动魄的书,是再复先生献给生命的心灵孤本。在那一首首苍凉的诗里,显示出的是孤独者才真正具有的思想力量。书中最令我感动的文字是再复先生对自己的审视和反省。他在“自嘲书”里称“自己也曾是乌合之众的一份子”。在“写给二十世纪的咒语”中,他深深地向那些在历史的阴暗岁月里保持人类童心的思想者和作家致以崇高的敬意。

关于当代中国文坛的风云变幻,再复先生深切回顾百年沧桑。在他看来,“五四”时代“人”的觉醒并未充分完成,尽管现代的小说对中国社会的影响甚大,但气势恢宏、表现人性精微的传世作品并未出现。说到新时期文坛的思潮走向,再复先生认为这是从“史诗时代”到“散文时代”的转换,是从“英雄王国”到“侏儒王国”的变迁。

与尊师告别,再复先生执手慨然:“我们从美国学到很多,最重要的就是以政治的分权、法律的完善、民间的道德、宗教的力量来制衡资本带给人类的欲望。”他的表情悲悯而智慧。

远看深邃无垠的天空,再复先生又回过头对我说:“其实,人的成熟过程就是看破红尘的过程。”“看破了,依然深爱它!”我回答他。

(刘再复,当代著名学者,曾担任中国社会科学院文学所所长、美国科罗拉多大学客座研究员、香港城市大学中国文化中心名誉教授、台湾中央大学客座教授。)

陈瑞琳,当代北美著名作家,海外文学评论家。她13岁发表小说,15岁考入西北大学中文系,获文学硕士学位,出国前任教于陕西师范大学中文系,教授中国现、当代文学。1992年赴美,自己办报纸,开书店,办杂志,做电台节目,曾任美国休士顿《新华人报》社长,国际新移民华文作家笔会会长,现任美国休斯敦王朝文化传播公司负责人,北美中文作家协会副会长,并兼任世界华人周刊执行总编辑和国内多所大学特聘教授。著有《走天涯》《“蜜月”巴黎》《家住墨西哥湾》《他乡望月》《去意大利》以及《横看成岭侧成峰--北美新移民文学散论》《海外星星数不清--陈瑞琳文学评论选》等多部散文集及评论专著,编著有《一代飞鸿—北美中国大陆新移民作家短篇小说精选述评》及《当代海外作家精品选读》等。其散文作品入选《20世纪名家经典海外游记》、《百年中国经典散文》等书。多次荣获海内外文学创作及评论界大奖,被誉为当代海外新移民华文文学研究的开拓者。

近30年来,陈瑞琳一直在文学海洋畅游,她把好书当作人类灵魂的家园。如今,她把自己看到的好书,包括畅销书、获奖书、励志书,以及海内外好的作家作品,推介给渴望精神滋养的听众朋友们。在“瑞琳读书”节目中,她会跟随时代的脚步,为听众朋友提供最有价值的高端精神营养大餐。