女作家苏青的缤纷世界

2017-06-28 12:11

苏青(1914年~1982年),作家,与张爱玲齐名的海派女作家的代表人物

一、苏青做官

《古今》第29期黎庵的《编辑后记》说:“苏青女士近方服务本市某机关,以女子现宰官身,必多所擘画,以福我市民”云云。此期《古今》出版于1943年8月16日,则苏青做官,当在1943年7月左右。这一期刊物中,苏青还刊发了《谈做官》一文,现身说法,颇有那种母鸡生蛋后的喜悦和揭露官场黑暗的痛快。

苏青是在离婚与失业之后,因周佛海妻杨淑慧推荐任上海市长的专员。时陈公博是上海市长,苏青被陈公博拔擢为专员。据《上海特别市政府公报》第31期:“中华民国32年7月1日兹任冯和仪为本府专员此令”,陈公博1943年6月19日写给苏青的信:“我想请你做市府的专员,但专员是没有事做,也太无聊。派到各科办事,各科习惯对于无专责的专员,时时都歧视。所以我想你以专员名义,替我办办私人稿件,或者替我整理文件。”信写得很诚恳,让她选择:同是专员,是派到各科办事还是在他身边办事。结果,苏青选择了前者,不是莫国康式的贴身秘书,而是派到各科专司核签工作报告的专员。苏青也并非不想在陈公博身边,但因为有人及时提醒她危险,这里面有情场夺宠的利益,也有傍汉奸而带来的陷阱,苏青及时后退几步,有她比较清醒的考虑。陈公博在信中还提醒苏青:“但有一件事——不是条件——请你注意,最要紧能秘密,因为政治上的奇怪事太多,有些是可以立刻办的,有些事是明知而不能办的,有些事是等时机才可以办的,因此秘密是政府内为要的问题。”然而苏青在做官不久,就写就了《谈做官》一文,大爆其官场内幕,好像是那个喊破国王没穿衣服的小孩。是苏青忘记了陈公博的提醒?应该不是,在苏青的眼中,《谈做官》的内容不在陈公博提醒的范畴,文人的脑筋是聪明的,又是难得会糊涂的。那么,《谈做官》写了些什么呢?

首先,苏青为做大官的人抱不平起来了。在她心目中,这位大官应该就是陈公博。她说,做了大官的人是寂寞的,没有朋友,也不会有爱人,而且家庭也骨肉生疏,“乌眼鸡似的”,感情破裂了,还得顾全脸面。做了大官,连自寻乐趣的机会也没有。……这些话虽然没有一定的针对性,但读者很容易把这样的描写与陈公博对上号。说完这些,苏青又指责起官场的弊害来了,她是聪明到一针见血的,然而这在大官们看来,真是可厌:官场存在这么多弊害,不就是说上级官员不能兴利除弊,革新政治么?苏青做官,不是什么专员,仿佛倒是请了个监察官或评论员。我们可以设想,她既然敢于在《古今》上撰文喧哗,则日常工作中心直口快,忍不住指指点点,应该不在少数。

苏青在《谈做官》结尾说:“官场如战场,我希望将来能够提倡女子做官,一定要比较清净得多。”当她还沉浸在初为官员的喜悦中,陈公博却忍不住了,劝她辞职了。陈对苏青说:女人搞政治不合适,辞职后薪金照给。其实,陈公博想说的是,苏青你不是做官的料。因为女人而搞政治的不是没有,如汪精卫的夫人陈璧君,笼统说女人不合式,肯定不是由衷的话语。三个月不到,苏青的官瘾就这样到了头。

苏青的《续结婚十年》写于抗战之后,所以她对出任市府专员的经历故意作了回避,语焉不详,毕竟这是可以认定汉奸的职务,她只说收了“金世诚”的10万元钱,并参加了几次宴会,还在花园里想:金总理是没有灵魂的,和他们一起同流合污……甚至连《谈做官》这样的文章,也一句不提及。可是《古今》中刊载着,没有办法抹去,而陈公博也是她心仪且感激的人物,苏青是真诚感谢他的,日本投降后,她还甘冒危险,与陈公博作了告别。

二、苏青与《江苏日报》

1944年4月初,《江苏日报》(出版地苏州)因苏青和柳雨生的要求而刊出一则《更正启事》,内容如下:顷得柳雨生冯和仪两先生先后来函称:上月廿三日本刊《挥泪话人间》一文,关于风雨谈与天地之销路问题,查与事实不符,请予更正。兹特更正如上,并致歉意。此启。

这是一个内容相当简单,甚至可以说是简陋的更正启事,但我们略加回味,不难发现三点:苏青居然也读在苏州发行的《江苏日报》;其次,她很在乎维护自己编的刊物《天地》的发行量(印数);还有就是,苏青与《江苏日报》新地副刊的编辑郭梦鸥写过信。苏青与《江苏日报》的直接关系就这些了,该报报道和别人评论苏青,属于间接关系,此不置论。

苏青这封更正信函的起因,源于画家、散文家吴易生的一篇文章《挥泪话人间》。这个题目有点双关,不仅话的是当前的社会人间,更主要还是话的他自己编辑出版的《人间》月刊。吴易生的名字使人联想起唐朝的诗人白居易,白居易居甚易,吴易生偏生大不易,因此,他编辑《人间》月刊的经过,想起来就只有边挥泪边追述了。在该文中,吴易生谈到自己的《人间》创刊号(42年4月)初印2千,后来又再版了3千,“销路算得不错”。到1942年9月出版《人间》第三期时,印数只有1500了。吴易生很是感慨,顺便说:“听说《古今》销路也惨,《天地》、《风雨谈》,也是同样命运,……”这就是冯、柳两先生看到的3月23日刊出的《挥泪话人间》中关于《天地》、《风雨谈》的销路问题。

按:苏青的《天地》创刊于1943年10月10日,吴易生发表《挥泪话人间》时,《天地》正好出到第6期。《天地》出到21期结束,第6期还是刚开始,我们不知道吴易生口中的“销路惨”是什么标准,不过我们知道,他说《人间》创刊印数五千属于“销路算得不错”,而第3期印数1500的话,就是“惨”了,说明吴易生听说的《天地》销路,在他写《挥泪话人间》时,大概也就是一千五百左右吧。然而,文章刊出,苏青的更正接踵就到了,声明“查与事实不符”,却又不明说印数多少,是一种很含糊的更正。

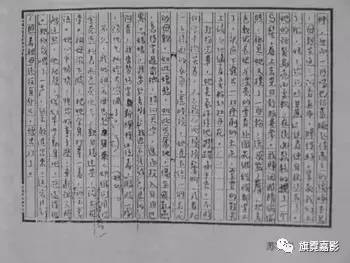

苏青《天地》创刊,是首印3千,再版2千,与《人间》的情况差不多。这在她的小说《续结婚十年》中的《吴山点点愁》(见影印本P77)中的说法相同,由此也可见《续结婚十年》记载的真实程度。

苏青的《天地》是接受了陈公博的10万支票而产生的,现在看来,苏青办杂志有点像公款私用,洗黑钱的嫌疑脱不掉,说起来总是民脂民膏,除非出自陈公博的私囊。在当时,这种情况也很普遍,苏青还享有配给纸,陈公博也算得是当时文艺的一个守护神。特别可贵的是,他给了钱,又给了纸,却并不插手来控制苏青的办刊,并不预先给定一个什么核心价值观或别的左也不是右也不是的禁忌,或者要先审查审查,这些都没有的。

不过,苏青的《天地》毕竟是请了款的,销路如何,她必须在乎。当《江苏日报》有《天地》销路很惨的话传播出来,对于她,总有点难堪。我们不知道她的第六期印数多少,但值得注意的是,在《吴山点点愁》中,苏青讲了“钱英俊”的丑事,钱编的杂志,向周佛海吹嘘说是1万份,其实却是4千份,结果苏青无意间在周的面前说穿了秘密,“因此钱便恨我入骨”云云。如果苏青在上海人前说《天地》销路多少,而《江苏日报》上却说销路很惨的话,苏青也甚担心别人会觉得她在欺骗,关系到她为人的名声,另外销路还关系到《天地》的广告收入,因此,苏青看到《挥泪话人间》,也就不得不更正,但1944年3月《天地》的销路又会好到哪里呢?据说当时运往北方的邮路也一时断绝,这也是苏青虽更正,却又不敢不能亮明真正印数的原因吧。

三、苏青催稿

苏青一生,也就主编了一种杂志——《天地》。在当时,如果说《古今》是意在纵贯历史,囊括时间的话,《天地》则是乾坤上下,海涵空间的意思。《天地》只出版了21期,其中7-8,15-16还是合刊,总共也就19单册,量上看并不很多。

苏青以写作、出版为生,其敬业精神,确实与众不同,特别表现在三个方面:一个是大家知道的苏青小姐坐在装运白报纸的车上亲自押车;一个是苏青亲自到报摊收款;还有就是为了编好杂志,费尽心机地催稿。我在《杨淑慧投稿》一文中谈到,杨淑慧“因为冯和仪女士再三劝说,每日催促,而且指定题目,不便坚拒,只好简单写出。”苏青其执着的催稿精神可见一斑。当然催稿、投稿就像求婚,必须你情我愿,双方互相凑集才行。鲁迅的《阿Q正传》就有胖乎乎的孙伏园笑嘻嘻地催稿的功劳。杨淑慧也是本身有文章要写,一旦碰到出好题目,再三劝说,并且每日催促的苏青,也只能乖乖交稿了事。

就这么一个例子,还不能说明什么,不妨再来看一个例子。

梁文若,梁鸿志的女儿,《古今》社长朱朴的续弦妻子,她也难逃苏青的催索。梁文若在《天地》第六期有篇《谈天地》的短文,不多几句话,却两次谈到了苏青的催稿。“二月二日……席间冯女士一再向我索文,说也惭愧,我虽然自小受学于家父,但是从来不敢弄文舞墨,以免贻笑大方。可是冯女士的隆情厚意毕竟是可感的,不便固辞……”结果逼出了一首旧作的小词。“昨天(2月17日)在古今社又遇到了冯女士,她又向我索稿,并且急如星火,限定二十日之前要交卷。”这回更是厉害,据梁文若在文章后注明,这篇《谈天地》竟是1943年2月18日“在朴园午餐,餐毕草此。”真是不得了,经过苏青这一催,梁文若抛掉筷子饭碗,简直是采取了立等可取的态度,第二天马上向苏青交了作业。

梁文若的这么一行字,一方面在暗示自己倚马可待的“文才”,另一方面则苏青催稿之厉害,也宛在眼前。

两个女子在文章中自供苏青催稿之功效,或许尚不足说明问题,因为同性之间所谓“女人帮女人”比较能说动对方的心,且女人的心相对比较软,心太软,自然在苏青的猛攻之下,丢盔弃甲,溃不成军了。

巧的是还有男人的自供状,久经沙场的予且(潘序祖)也经受不起苏青的催稿,他说:“编者遇见作者的时候,没有别的事,寒暄之后,自然就是‘讨稿子’”。

予且曾任中华书局编辑,本身也有催稿的经历,他在《我之恋爱观》中说:“记得三年前为《宇宙风》乙刊写过《吹云随笔》,里面有一段是描写‘讨稿子’的,自问已经写的很厉害,但是还抵不上本刊编者冯小姐。”原来,予且的这篇文章,连题目也是苏青限定的,予且说:苏青的催稿是“限期限字,限范围出题目”,几乎天下无二,古今独一的了。

苏青催稿的本事,在同样也做编辑、也经常向别人催稿的予且眼中,也觉得要甘拜下风。鄙人也是苏青同行,回思职业生活,相比苏青所为,也自叹不如。也许,在苏青眼中,这些作者都是前世欠了她的债吧,所以她会逼得他们这么紧,这是说说笑话的。苏青做的乃自己的事业,她之尽力,自有内在的动力,我们却只是谋升斗之资,说起来还只是为他人作嫁,自然所谓动力就难说得很了。

四、苏青与柳雨生小说《发神记》

读日本樱庭弓子《苏青导论》,注意到她在《在铅字媒介中》一节有这样一句话:“显然是以苏青为原型的柳雨生小说《发神记》……”,这个说法是我们素来没有注意过的,真是这样吗?

柳雨生的短篇小说《发神记》刊于1944年4月号第13卷第1期的《杂志》。这一期张爱玲、苏青、胡兰成都登场了,杂志里面有一个《女作家聚谈》,苏青发表的小说《蛾》,还有实斋《记苏青》,用樱庭弓子的话来说,就是“对苏青的几乎无微不至的介绍源源不断”。那么,柳雨生的小说《发神记》是不是用小说形式来介绍苏青呢?

柳雨生的《发神记》开场是在一节火车夜车车厢里。在一个单位区间里,坐着三位,分别是男子仲华,女子之娟,这两人同坐一凳,对面是北京口音又因为在江南住过一段,口音有点混杂的男子京生。开场的情景颇有点暧昧,仲华在酣睡,之娟的一双穿着丝袜的纤足是由对面的京生“温暖地抱在手中”的。半夜时分,之娟与京生都被惊醒了,京生看到对过的之娟“不失一种楚楚含情的风度”,心里在暗忖着:“说是快近三十光景的人了,不知道她的心里,通过了人情世故和经验之外,还有着燃烧的爱情没有。”这篇小说,没有具体的情节,有的就是断断续续的夜半时分在火车上的几段对话。

一开头,就是京生挑逗似的问之娟要不要再婚。京生进而又问:“我就是一个结了婚的男人。我还有一个四岁的孩子呢!像我这样的人,是不是可以合乎你的对象的条件呢?之娟!”用我们现在的眼光来看,这样的问话简直就是说:“你做我的小三吧。”

随后,之娟话题一转,谈到她的婚姻生活,她和马君庄的故事。这个故事诚然与苏青的经历很相象。随后,京生又谈了他自己的恋爱与婚姻,这里面有几句话可以一说:

京生说:“又譬如我,结婚之后已经五年了。我再遇见旁的女人,我还是要爱她的。实际上我已经发现了好几个这样可爱的女性了。她们认为我是可以信赖,可以托付的时候,我觉得我又多了一个亲近的了解的人。”

“那么,你的太太,”之娟说:“知道了不会吃醋么?”

“我知道她是会的。吃醋是女人应该有的美德呀!之娟,我现在对你说的,不是开玩笑的话。有许多朋友说你是一个像男性的女性,这真是在大大的开你的玩笑了。说您像男性,是因为你太直爽,太明朗么?我是知道你直爽的原因的。……其实,你是再正常再女性也没有的女性了。我的观察的一个根据,就是你必是醋性极大的人。你的一部婚姻史其实就是吃醋史。当然,你现在是在吃醋之外,开始明了和获得一点别的东西了。……”

上面的话,是相当有针对性的,即很多人对苏青的观感,譬如实斋《记苏青》开头就说:“苏青留给我的第一个印象,是她的爽直,豪放和饶有男子气概。……我们在眼前见到的是一位烫发时装的现代佳人,然而我们闭上眼后,只听她的高言谠论,活似一个辩才无碍的男子汉。”相对实斋对苏青的看法,我想,京生对之娟的认识当更为苏青内心所认同。

柳雨生的《发神记》,如果恢复成繁体字的话,发不是发生的“发”,而是头发的“发”,在整篇小说中,似乎看不到这样的题目是何取意,很有点故弄玄虚的味道,也可能只有他们私下里有什么“今典”可以相视一笑吧。

从小说整体看,之娟确实有苏青的影子,而京生诚然是作者的化身。苏青的《续结婚十年》对于柳雨生的原型潘子美,苏青其实并不喜欢,曾评价他办事圆滑,当然还有一点别的原因,譬如在《风雨谈》(书中是《文光》)连载《结婚十年》(书中为《残月》),虽然嘴上说得好,实际上却并不重视,位置也放得很靠后(《续结婚十年》第71页载“他自然并不怎样看重它,把它排在不重要的地位。”)。《续结婚十年》中,潘子美对苏青相当殷勤,介绍工作,请客吃饭,但苏青描写潘子美的笔调,多少带着点嘲讽的味道,还说“他同鲁思纯是旧相识。资望自然远不如鲁,因此觉得拖住了鲁思纯在一起,不论在何处都可以自高身价。他对于鲁思纯一向总是执礼甚恭的。”书中居然还有潘子美(柳雨生)偷配苏青卧室钥匙,为苏青洗衣的描写,可见潘子美的意淫功夫了。

如此看来,柳雨生的小说《发神记》多少有点向苏青自作多情地示爱的味道,柳雨生是个爱才也爱美女的人,面对苏青,他似乎也曾有过一点企图,《发神记》刊于1944年4月号,正是那一年春天,柳雨生、陶亢德和苏青曾结伴到南京和纪果庵相会,《发神记》所描绘的可能就是他们在火车上的一幕。当陶亢德在呼呼酣睡时,柳雨生却捧着苏青的双脚,摸着苏青的手,在偷偷调情呢。

五、苏青与陈公博

苏青曾为文赞陈公博的鼻子,很为时人所诟病,盖鼻子在国人的知识中,不仅仅是隆准,龙门高峻,还与男性的生殖器有关,赞鼻子换句话说,也意味着赞一个男人的性以及性能力。作为那个时代的女性,苏青或许并不懂这个,于是一句真心的赞美,就被人笑话了。抗战结束后,小报小书(那种所谓内幕)都曾把苏青与陈公博联系起来,苏青也没有站出来澄清,后来,她出版《续结婚十年》,对与陈公博的关系有比较详细的描述,似乎也不见什么暧昧,不过是要她做秘书,给她官做,再是给她钱,于是办了《天地》杂志。书中给我们印象深刻的,是谢上校走后,报纸上刊出了陈公博被枪毙的消息,她说:报纸上第一项触目的消息,便是金总理死了,她觉得这是历史的悲哀。

《续结婚十年》写作和出版都在抗战后,不过她还是写出了自己与金总理的交往,也为他的死而伤心,但他们之间的关系是否仅止于此呢?小报小书上的记载是否空穴来风,出于想象呢?

本来,这种床笫之间私人的事,外人难窥底里的,除非有西方那种伏于床下的弄臣出来讲讲听感罢。然而,苏青的事,自己不说,却有人替他说了出来。这个人也是她的入幕之宾,也就是《续结婚十年》中的谢上校。

蔡登山先生已经考证出,谢上校其人,就是后来的作家姜贵。他在五十年代香港的《上海日报》上发表了一篇回忆录《我与苏青》,把苏青的事说了很多,几乎揭了苏青床上的被子。

回忆录的真实性可能小于日记,但高于小说形式的《续结婚十年》是毫无疑问的。且姜贵这篇回忆还是刊于大陆“解放”后的香港(按:姜贵此文写于台南),可以不担心苏青看到。姜贵说:“自由世界与竹幕大陆已经是两个天地,这些旧事,由于地理关系,已与对方痛痒无关。”所以,这里的记载,应该比较的可信并接近于事实。

姜贵在《我与苏青》中谈到苏青与陈公博,必是来自苏青之口,且看他怎么说——

苏青的离婚,“原是陈公博怂恿促成的。”陈公博为什么要拆散人家一对夫妻呢?自然本身两人之间已经存在矛盾,这是不必说的,更重要的原因,当然是为他们自己方便。

苏青追随陈公博,最先的名义是“随从秘书”,“有善意的第三者警告她谨防莫国康的毒手,她才改变主意。”莫国康作陈公博的“随从秘书”在前,为什么苏青来做要谨防毒手呢?当然不是工作上的竞争,而是夺宠与妒忌,这样就可以明白苏青与陈公博的关系,其实就是陈公博与莫国康的关系。

苏青后来就市府专员之职,“陈公博送给她的是一本复兴银行的支票簿,每张都已签字盖章,只等她填上数字,便可以支现。”“陈公博接见她,常在国际饭店某楼的一个房间。”抄到这里,基本可以明白苏青与陈公博之间是一种什么关系了。

这样看来,苏青称赞陈公博的鼻子倒是出自内心的由衷之言,虽然两人之间的关系只维持了很短的一段时间。

六、苏青与周化人及其他

我读《续结婚十年》,不知道苏青与周化人还有一点关系,现在想想,主要是对周化人其人,根本就没有关注过。在那个年代,周树人,周作人,周化人,周雨人,周作仁等等,一时间同时出现,简直难以分清,特别是周雨人,周化人,都不是文学中人,虽然报纸刊物上时有他们的文章,但大抵是政治经济,我的眼睛,简直没有在上面多停留一会,这就造成了对周化人,只知其名,而不知其人,于是,看《续结婚十年》时,就无法与他对上号,看到和苏青来往的那位高官,虽然知道不是虚构人物,却怎么也无法和现实中的某某联系起来,直到看到姜贵的《我与苏青》,才知道苏青身边,一个个排了队,里面还有一个周化人在。

周化人有必要介绍一下,原准备找《周佛海日记》中的注,却一时没有找到,不得已求助百度,结果如下:

周化人(1902—?)广东化县(今化州)人。抗战爆发后,附汪投敌。1939年9月,任汪伪国民党组织部副部长。1940年12月,任汪伪中央政治会议秘书处宣传组组长。汪伪政权成立后,历任汪伪铁道部常务次长、社会行动指导委员会委员,汪伪广东省政府委员兼广州市市长,汪伪新国民运动促进委员会上海分会委员,汪伪全国经济委员会委员,上海市第一区行政督察专员。

这是一段无头无尾的介绍,实在说不过是1939年到1945年的浮光掠影式的履历,没办法,也只能如此。读我文章的朋友们,姑且先“破一下蒙”。

《续结婚十年》中,周化人化身为赵瑞国,是一个“胖胖的绅士”,“他的头发是稀疏的,齐往后梳,显得整洁而大方,咖啡色的西装,质料很高贵,式样也适合身材的”,这位赵瑞国,名片上是“几项官衔,大概是什么厅长什么委员之类”,通过一段时间接触,苏青就和赵瑞国在西区多丽公寓订了房间同居起来。

苏青笔下的赵瑞国:“他是英伦留学生,遍游欧洲各地,性情温和,举止彬彬有礼”,“他常回忆过去,茵梦湖畔的恋爱故事,他说他曾爱过一个异邦女儿,只为羞于启齿求婚,他常常自渎,后来性机能便衰弱了。”赵瑞国常常不能满足自己的夫人,怕和自己的夫人见面。此后,苏青写了自己与赵瑞国的争吵,再说自己与赵瑞国更多是精神的爱,最后是家里孩子没人管,急急回前夫家照顾孩子,才与赵瑞国疏远了。

我们再来看看姜贵《我与苏青》中提到的周化人——

姜贵说:“苏青和周化人的关系,有甚于公博。”“苏青常常挂在口上的人物,陶亢德之外,便是周化人了。他常带着保镖请她到外面去吃饭。周化人患有某种隐疾,唯苏青能满足他的需求。”上面说过,周化人是性机能衰弱,换成现在的说法,可能是早泄,何以苏青就能满足周化人呢?而周化人不能满足自己的夫人呢?我们就不知道了,而周化人的夫人做不到。究竟真相如何?自然谁也不清楚。不过,苏青阅人很多,譬如所谓谈惟明的胡兰成,在张爱玲的《小团圆》中,就可以俯身到腿间做些事情,想必苏青也可以。

姜贵说:“胜利之始,周化人留一张条子在房里,一去渺然。”抗战胜利后,周化人就逃到香港,他在香港改回原名周亿孚,在大学里任教,成为一位名教授,他的学历是伦敦政治经济学院毕业,还出版过好几本书,如《基督教与中国》、《中国文学史稿》等。

姜贵在《我与苏青》一文中曾强调:“我今日的叙述,将更忠实的回忆当时的实在情形。因为既然意在凑趣,又不是有人来逼口供,自然没有‘真情虚报’的必要。”这样的话似乎可以保证该文作为史料真实性的一面,然而解读此文,也应该明白,这是姜贵“以我的立场、我的看法,复述一番而已,……”因此文章的主观色彩,必定会产生事实与叙述之间的距离,这是我们读《我与苏青》时要注意的地方。

《我与苏青》中曾模糊地提到苏青的一个隐秘故事。这个故事,如姜贵所说是这样:“胜利之初,苏青曾有几天不见,没有人知道她到哪里去了,但后来又出现了。这一隐一现,才是她的‘要紧的’秘密,任何人她都绝口不谈。这样的例子,在她是绝无仅有。”这段话是相对前面一段话说的,前面一段则是这样的:

“张爱玲谓:苏青口没遮拦,但她是有分寸的,真到要紧的,她便不说了。但据我(姜贵)所知,她的‘要紧的’,并不包括性爱在内。她对这些事一点也不隐讳。”换句话说,相对于世人眼中的性爱隐私,苏青的生活中还有更要紧的故事,性爱是可以揭露一点的,但苏青的这个隐秘故事,却是无论如何也不能说的。

那么,苏青还有着什么隐秘的故事,不能向任何人说呢?我们玩味姜贵的文义,虽然他说“任何人她都绝口不谈”,但很明显,即使他并没有从苏青嘴里获取,但凭着两人之间极其密迩的关系,他不但知道这个内幕,还曾分享过苏青的这段隐秘,由于姜贵当时不在上海,胜利之初,两人根本还不认识,所以姜贵只可能是事后获知。不过,姜贵在这里也忍住没说。

这究竟是一个什么秘密呢?我不知道,但很好奇,说实话,这件事困扰了我很久。

我们不妨从别的方面来作点推测。苏青的《续结婚十年》有《胜利了》这一章,这是安排在离开赵瑞国(周化人),回到前夫身边后发生的故事。也就是发生在1945年8月15日,日本投降之日。里面有一段她和前夫的对话:

……

我快乐地说:“真是太好了呀,贤,你现在可以设法找事做了。当时亏得我劝你等待,要不然的话……”

贤伸着的手垂下来了,两眼望着我,冷冷的说:“但是你也预备跟着总(经,请让我加个毫无意义的字)理逃难吗?”

……

贤见我沉吟不语,又从旁冷笑着说:“事到如此你还恋恋不忘旧吗?……”

在这一章里,苏青还到报社去看鲁思纯(陶亢德)、潘子美(柳雨生),未值,赵瑞国又留了纸条离开了,后来又去看望了戚先生夫妇(周佛海),但就是没有看望陈公博的纪录。照苏青的脾气和她在《续结婚十年》中透露的对陈公博的情意,她是个恋旧的人,不会轻易舍了陈公博,而只被前夫在嘴上提到。特别是这种艰难的情况下,苏青反而会表现出一点侠肝义胆的。我们知道,日本投降之初,陈公博还在上海,一度还因为和周佛海的矛盾,卫兵们互相射击对垒过,后来才逃往日本避难。那么很有可能是苏青借她前夫的口,透露了一点自己独享的秘密,好在这样的透露,外人是猜不透的,但“国王长着驴耳朵”又是她深藏内心的隐秘,她憋得难受,只有用这种方法“浮上水面”,透出一点“秘密”。

从所有这些迹象分析,我觉得所谓苏青的隐秘,很可能是她跟着陈公博逃难去了,或者退一步讲,为陈公博寻求避难地了,后来很可能情况变化,也许苏青没有完成使命——没找到很好的落脚地;也许一起逃难被陈公博劝回了,总之,胜利之初,苏青失踪了几天,她的“一隐一现”是个值得探究的谜。而如果真的和陈公博有关,那么,苏青的失踪当然是相当“要紧”的。

蔡登山先生从网上传过来一篇他的近作,《从一篇佚文看姜贵和苏青的一段情》,拜读一过,拍案称奇。文章讲他通过各种线索,发现了一篇发表在上世纪五十年代香港《上海日报》署名谢九的《我与苏青》,经过蔡先生的探赜索隐,终于解开了《续结婚十年》中“谢上校”的秘密,他竟是后来在台湾有名的小说家姜贵。所有这些,使我们对于苏青的《续结婚十年》的研究(同样也是对苏青生平的研究),有了突破性的进展,这里我不想披露蔡先生的原文,只想把答案先告诉大家,除了谢上校——姜贵外,蔡登山先生还告诉我们,小说中的赵瑞国原型是周化人。

《续结婚十年》中,谢上校是苏青的朋友童于道的亲戚,国民党的一个上校军官,这是一位“短小精悍”、“精通翰墨”、会做旧诗的男人。抗战胜利后,他来到上海,把一个朋友接收来送给他的房子转送给苏青住。这样做,当然是有目的的。目的当然就是苏青这个人。

当时,苏青描写说,谢上校怎样想尽办法拖延时间,最后成功地共卧一室(睡沙发上),然后,在夜半成功地“笑吟吟的伏下来了”。照说,像苏青这样经历的女性,不会预见不到这种结果,我甚至怀疑这正是她的期待。但在苏青写来,谢上校却是强制达到了目的。

《续结婚十年》中的苏青,往往是夜来顺受,白天里却要拿出自己的尊严来,在这个男性身上扳回一局。他和谈维明是这样,她和赵瑞国是这样,她和这个谢上校也是这样。第二天天一亮,苏青发飙的时候就到了。躺在床上,她很后悔,觉得被人玩弄了。这位谢上校不懂风情,只顾满足自己,对自己完全是一种侮辱。结果是,谢上校留下的钱也不顾,还留下一张纸条:“请你永远不要来找我。”就这样了解了她和谢上校的情缘,此日正好是金总理(陈公博)被枪毙的日子。

事实当然不会是这样。苏青在《续结婚十年》中总把自己塑造成一夜情似的“木子美”,据我分析,这种关系哪会这么快产生,并这么倏忽快捷地结束呢?而这位久经沙场的谢上校,真实身份的姜贵,哪里会完全如苏青所说的那么“只顾满足自己”呢?他有老婆孩子,还有已病死的姬妾韩氏,我想决不至于如苏青所说,小说反映出的是苏青的那种多少有点畸形的女权思想吧。

化名谢九的姜贵,之所以会在十余年后,回忆与苏青相处的经历,写成《我与苏青》,大概是因为看了苏青《续结婚十年》中的一面之词,也想说上几句,透露点自己视角的东西。他没有对苏青的说法一一驳正,他完全说自己与苏青的故事,以留下他与苏青关系的另一份证词。

蔡先生在文章中得出结论说:“《续结婚十年》,是秉承《孽海花》以降的小说传统,苏青采用化名去写真实的故事”,相信大家看了都会首肯。

七、《小天地》及其他

周班侯(笔名班公)是苏州人,苏青办《天地》月刊后,他也在天地出版社办了个《小天地》。所谓“天地”,“小天地”,其实隐隐与战前林语堂编的《论语》半月刊有关,即提倡小品文也。林语堂提倡小品文时,有一句话是天地之大,苍蝇之微,无所不谈。作为小品刊物,《天地》也是谈天说地,聊北侃南,无所不谈的。《小天地》在形制上比《天地》小,虽不能说一胞双生,却也是天地出版社一枝上结出的一大一小的两个果实。

《小天地》1944年8月10日创刊,到1945年5月1日办了5期停刊。《小天地》作者多用笔名,使用真名的不过寥寥数人,值得注意的有胡兰成的《谈谈苏青》,这是大家都熟悉的文章。如果仔细品味,或许会有意外的收获。譬如:“他们(宁波人——引者)毋宁是跋扈的,但因为有底子,所以不像新昌嵊县荒瘠的山地的人们那样以自己的命运为赌博”。大家知道,苏青是宁波人,而胡兰成正是嵊县人,文章中把苏青和自己对比,似乎也暗示出,胡兰成与苏青,这两个浙江人的根本性不同,作为荒瘠山地出来的胡兰成,正是随时随处以命运为赌博的人。文中还暗示了他和苏青关系的暧昧:“倒是在看书写字的时候,在没有罩子的台灯的生冷的光里,侧面暗着一半。她的美得到一种新的圆熟和完美,是那样幽沉的热闹,有如守岁烛旁天竹子的红珠。”这句话无疑是写得相当美的,但它的美却饱含了艳情的味道,读来有如《疑雨集》中的诗句。试想:一个离婚女人的房中,天晚了,灯下,女人在伏案看书写作,一个不是丈夫的男人却在旁边欣赏,连苏青家没有灯罩的台灯也写到了,这情调自然可以想见两人的不寻常的关系了。

我这里不想多说胡兰成与苏青,倒是想说一点戴望舒、周黎庵、穆丽娟这三个人,这个题材写的人也多,不过大家都注重写戴望舒与穆丽娟的离离合合,却很少关注周黎庵与穆丽娟的暗度陈仓,即周黎庵早在戴望舒与穆丽娟中间插了一脚,所以穆丽娟会毅然决然的与戴望舒离婚。这个也是我从文字间咂摸出来的。《小天地》第三期有一篇鄂厂(疑即散文家王仲鄂,苏州人)记《诗人水拍》的文章,是诗人袁水拍传记的可贵资料,一直未得到人们的重视。此处不多谈。文章中有一节谈到了戴、周、穆三人,抄录如下:

“从粤汉路南下到达广州,再渡海到香港,水拍开始了他的新生命。姚苏凤是文字旧交,也到了香港,于是努力写稿,成为香港星报的中坚,更因他卓然的文笔,获识戴望舒、茅盾、叶灵凤、徐迟等人,有一时期且住在望舒家中。望舒的太太住在上海,家用款即托水拍汇沪(按:袁水拍早年从业银行,汇款便利),由我转交,记得穆小姐来我处拿汇款的时候,雨下得正盛,陪来的正是穆小姐现在的外子周黎庵先生。”

由文中可知,当戴望舒在香港尚未离婚,而穆丽娟独留上海的时候,周黎庵的身影已经出现在戴望舒太太的身边,做她的一个护花使者了。关于周黎庵与穆丽娟的婚恋故事,由于周黎庵曾经落水的身份和周黎庵本身名气不够,谈的人极少,而这一段似乎有助于我们对周穆联姻以及戴穆离异的了解。

(作者简介:黄恽1966年生,江苏苏州人,著有《蠹痕散辑》、《古香异色》、《秋水马蹄》等)