苏炜: 一脚同时踏入两条河流 ——《河城》、“跨语境想象”及其他

苏炜 两洋对话与独白 Yesterday

一脚同时踏入两条河流

——《河城》、“跨语境想象”及其他

苏炜

小按:找出这篇旧文,还是为着近时那个因时势引发的族群撕裂的老话题——如何才能走出非黑即白的绝对主义思维逻辑?此文,或许提供了不同的思考维度……

让河流与河流之间发生对话

“进入一个语言,就是进入一条生命的河流。”我曾在一篇小文中说过这句话,没想到,却引出我们耶鲁孙康宜教授的一番感慨。她在一篇短文中说:此语让她想起美國作家彼得·赫斯乐 (Peter Hasler) 於2001年出版的一本名著《河城》(River Town)。 彼得·赫斯乐——他现在的中文名“何伟”,在中国更有名——在該書中描寫了他到四川长江边上教中國學生學习英文的種種經驗,写他在另一种语言环境中不但接触新文化,而且重新观看自己使用的语言及其文化的特殊感受,就像看着城市身边的河流一样随着时序而富于各种色彩变化,写得有意思极了,書剛一出版就得到《紐約時報》和Time Literary Supplement 等報的好評。她说:你给耶鲁学生教授汉语的经验,也值得这么好好写一写!闻知孙教授此言,我赶紧找来《河城》一书细览。一读之下,仿佛镜子似的,读出了一个自己在康乃迪克河畔(彼得·赫斯勒则在扬子江畔)以母语教学的孪生故事!希腊哲人赫拉克利特说过的一句很著名的话:“人不能两次踏进同一条河流。”然而,用双语在域外教授母语的经验,却是人在同一个时空里,同时踏进两条不同的生命河流的特殊历练。本文的题旨——所谓“跨语境想象”,正是源出于此。

用语言去描述河流的意象,本身就是困难的。它或许是高空俯瞰下的沉沉一线,或许是飞流直下三千尺溅起的七彩虹霓,又或是高崖下沉滞移走泥沙俱下的一汪浑浊黄汤,或者狂澜叠卷泡沫四溅之间的一片无边迷茫……。总之,用语言去言说河流很难,用此方语言去言说彼方语言——让河流与河流之间发生对话,就更是不易了。——这,就是“跨语境”问题的困惑和意趣所在。其实,今天沸沸扬扬的所谓“全球化”问题,还原到最基本的“技术层面”,首先就是一个“跨语境”问题——语言和语言、文化与文化、河流交汇河流之间,如何相互理解、疏解张力、发生对话的问题。如此一来,作为一个在美国大学教授汉语多年的教师,和一位以中文母语在域外坚持写作的写作人——从东方到西方,从域外汉语书写到汉语教学,这样一种双语境、多语境的语言和生存经验,既包含中西语言、文化环境之差异,也包含“书写”与“阅读”两种审美行为之对照,就变得非常有意思,非常歧义繁复,同时也就很难用各种简约化、本质化的概念,去“一言以蔽之”了。

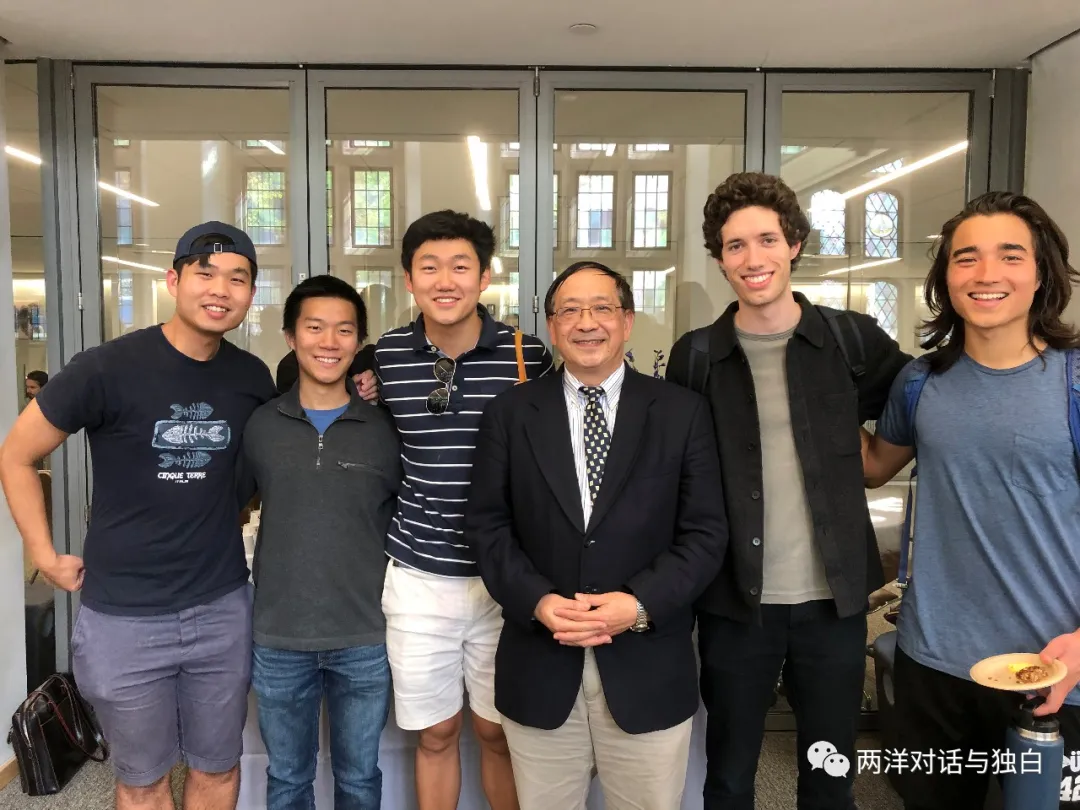

作者所带的三位2007年获央视国际大学生辩论赛冠军的耶鲁学生的当年和今天。左起:邵逸青,苏克思,温侯廷与作者

生命被语言所捏塑的谐趣

美国大学最好的语言教学方法之一,是在强化性的语言集中训练期中,让学生签署“语言誓约”——发誓在集中学习该种语言的一段时期内,不能用母语(英语)而只能用所学语言(所谓“目标语”)作日常的生活交流。这一方法,最早是在被称为美国外语教学的“黄埔军校”的明德大学(Middlebury College)九个语种的暑期学校语言强化班发明并推广的。每年夏天,因为妻子在那里任教的缘故,我总有机会在那里和生活在“语言誓约”中的、进入另一种非母语的语言角色里的美国孩子们打交道,见闻了许多与语言有关的有趣故事。因为整个暑期班中,学生和老师都必须全程使用中文,我们便常常会忘记了:日常交往中这个说着“你好!”“谢谢!”的“李明”和“王刚”,其实并不一定就是那个说英文时候的“大卫”和“汤姆”。除了语言程度的限制之外,附丽在语言中的文化历史、道德规则和行为习惯等等,会不知不觉地成为一种仿若空气和血液似的潜意识、潜规则,流荡在整个学习的氛围里,制约着、更易着这个学生的言谈举止乃至行为个性。以至两个月的强化训练下来,学生已经在一门全新的语言里生长出一个全新的自我而不自知了。有趣的事情,就发生在暑期课程结束,“语言誓约”失效的那几天内。几乎每年夏末,我都会听见学生们这样抱怨:我和XXX已经不是朋友了!做不成朋友了!“为什么?”“因为我发现,我完全不认识他(她)了!”原来,在离校前几天,没有了“语言誓约”的约制,这些美国孩子开始哇啦哇啦大说英文,纷纷回复了他们在英语母语里的身份原形,本来在中文言说里早已彼此熟悉的那个“自我”和“他者”,一眨眼之间,全都成了陌生人了!

耶鲁学生在毕业典礼上搞怪。

——怎么这个说中文时候的谦谦君子“李明”,一说起英语来,就变成这么一个滑头讨厌的“汤姆”?

——她说中文的时候我爱上了她,她一跟我开口说英文,就把我吓跑啦!

——不行,我们是在说中文的时候交的朋友,如今在英文里,得重新再认识一回,再交一次不同的朋友!

——哈,你们中文老师像是魔术师,看你们都把我们变成了什么样的人啦?

……如此等等。每年夏天,我都要经历这样一场“语言震撼”,体味这种语言转换中的“魔幻现实”。——人创造语言、使用语言,同时又被语言所“使用”、所创造,从维特根斯坦、索绪尔到海德格尔,现代西方哲学的各派宗师对此都有过很多论述。我却是在自己日常的双语经验中,领略到此中玄奥的。

——语言对生命情境、存在情境甚至人的个性、品格的捏塑与重塑,其中存在的各种可能性,就是我以往从没有这么清醒意识过、思考过的。说到“双语”,其实我在自己的汉语人生中,本身就是个“双语角色”。我早就发觉,在说“国语”——普通话和说粤语——广东话时,自己是两个不同的“我”。前者(“国语之我”),更“雅致”些也更“公共”些;后者(“粤语之我”),更“世俗”些也更“私己”些。每回返粤探亲,我跟亲友呱啦呱啦说着广东话,妻女每每就会用陌生奇异的目光打量着我,发现我好像忽然变成了另外一个丈夫或父亲一样。最有趣的是,因为在北方生活多年,在家中和妻女日常也使用北方语言,身上渐染“北人”习气作派而不自知,如今,我常常在进出广州的商店、饭馆时,还没张嘴,服务员就会主动卷起舌头跟我咕噜普通话,我开口说粤语,反会让他们吃一大惊。哈,这说明,在我的广东乡里看来,鄙人早已被“北佬话”改造、捏塑得“不成样子”啦!

自然,进入一门语言越深——比如我在耶鲁多年教授的都是高年级中文课程,接触的都是学了四、五年中文,已经可以读鲁迅、茅盾和莫言、王安忆的美国学生,这种语言的制约和捏塑作用就更加明显,简直到了“一语定终生”的地步了!这些年来我最得意的那几位“高足”,不但学了中文以后整个改变了自己的专业方向以至人生走向,往往去了一趟中国回来,甚至连日常的言谈举止、眉眼表情都似乎“脱胎换骨”了,爱说“您请……”了,敢吃皮蛋了(英文叫“千年蛋”,被认为是最匪夷所思的中国食品),见面会抱拳作揖了,哈,简直快要变成“鸡蛋一族”(白壳黄心)了!——以往讨论在美国出生 、长大的A.B.C. (American Born Chinese,华裔美国人)有过“香蕉族”的说法(“Banana”,即黄皮白心);没想到,随着中文热的遍及全球,我日常生活、工作的环境中,身边竟然出现了越来越多的“鸡蛋族”!——事实上,这个“鸡蛋族”(“Eggs”)的说法,是最近围绕一本讨论亚洲文化的热门书“The Asian Mystique”(一译:亚洲神秘面纱) 的中心话题之一(至于“鸡蛋族”的“原创权”,则不得而知)。此书作者,前《亚洲商业周刊》的资深编辑帕斯索(Sheridan Prasso)女士,曾经在亚洲几个不同的国家和地区工作和生活过很长的一段时间,对亚洲社会不同的传统文化和现实情状都有很深的了解。她写此书的目的,就是希望能够打破西方男子对于东方女子的刻板印象和神秘迷思,而进一步把他们带入今天亚洲的真实世界里。

不同语境中的“经典异变”

再把话题回到《河城》。

如同我总是用“李明”、“王刚”、“赵勇”一类中国名字称呼我的美国学生一样,彼得·赫斯勒(何伟)在他的《河城》中,也是以“约翰”、“大卫”、“麦克”一类英文姓名,来呼唤他的来自四川城乡的学生们。我印象特别深刻的,是彼得·赫斯勒描述他身在四川,观看自己的学生用英语排练莎士比亚戏剧《哈姆雷特》的特殊感受。“To be, Or not to be? ”同样的英语经典台词,可是坐在遥远的四川江城边上的小舞台下,听着这位中文绰号叫“老大”而英文名字叫“索弟”(Soddy)的中国学生铿锵道出,它的意义就完全不一样了!“我忽然发现我看见了另一个哈姆雷特,也读出了另一篇全新的《哈姆雷特》!”彼得·赫斯勒这样写道。甚至,这位担任主角哈姆雷特的来自川北农村的土里土气的大个子学生“老大”,平日在课堂上常常因为古怪的英文发音引起哄堂大笑;他以往一直不理解:为什么同学们对“老大”常常带着一种特别的尊重,更不理解为什么大家要推举他来表演这么吃重的“哈姆雷特”的角色。但通过整个排练、演出的过程,在汉语、英语——舞台、现实中自由进出的角色转换之中,彼得·赫斯勒忽然理解了这个学生全新的一面,同时也理解了这个学生的故事背后的那些文化背景和社会情境,从而,也对《哈姆雷特》这一西方经典,增加了许多前所未有的认识,“那真是脱胎换骨式的全新认识啊!”他感慨道。

我则有一个相当近似的、却不同版本的经典阅读故事。

我曾在短文《湿眼读杜诗》中提及:我独立指导过的一位英文名字叫“戴尔”(Dale)而中文名字叫“韦德强”的博士后学生。这位东亚音乐史的博士跟我读了一个学期的杜甫,每每在他沉浸其间,并屡屡因读杜诗读出盈眶泪水的时候,会让我忽然一震:我从戴尔的诵读中,读出了一个全新的杜甫来!“花近高楼伤客心,万方多难此登临。锦江春色来天地,玉垒浮云变古今。……”那天,听完我对这首千古名律的起句的解释,我让他体味着意境和音韵,高声背诵全诗。他忽然激动地对我说:“这是贝多芬的起句方式!你看,这个‘花近高楼……万方多难’的起句,完全就像《命运交响曲》的开头乐章一样!”我们真的为此重听了一遍贝多芬的《命运》首节乐章,找到东方“诗圣”和这位西方“乐圣”之间,一种全新的精神联系。 下一周回来,他用两种汉语(普通话和粤语)为我背诵这首《登楼》,“……北极朝廷终不改,西山寇盗莫相侵。可怜后主还祠日,日暮聊为《梁甫吟》……”戴尔的声调变得忧伤起来。告诉我:杜甫诗歌里对国家和社会的忧虑,很吻合他自己在美国大选之年的心情——他觉得国家现在整个走错了方向,伊拉克战争打得让全国绝望,他最近一有空就去为民主党总统候选人克里助选做义工,选举的结果,却让他感到一种杜甫式的报国无门的失落与悲哀……。

——那是2004年的美国故事。耶鲁博士后戴尔的情感,却与公元712-770年的东方唐代川蜀剑南节度府工部员外郎杜子美的“家国情怀”一脉相通——杜诗中的“后主还祠日”以至“《梁甫吟》”,都忽然生出全新的意义了!下一回,放响着中国古曲,我和戴尔一起诵读杜甫的《赠卫八处士》:“人生不相见,动如参与商。今夕复何夕,共此灯烛光……” 读到结篇的“十觞亦不醉,感子故意长。明日隔山岳,世事两茫茫……”我们——一个中国老师和一个美国学生,忽然湿眼相对了!我曾在上述短文中如此写过:“隔着千山千水千年千岁,杜甫在鞭打我们……。”感于衷而恸于外,杜诗中这种“鞭打”的力度,就是我以往读《杜子美集》时,从未如此深刻地体味过的。

——在双语和跨语境状态下,人性面貌、文化理解、观照视角造成的歧异经验,使得东、西方经典,都出现各种新读、新解的异变了!

作者获2019年耶鲁"最佳教学奖"时和赶过来祝贺的学生合照。

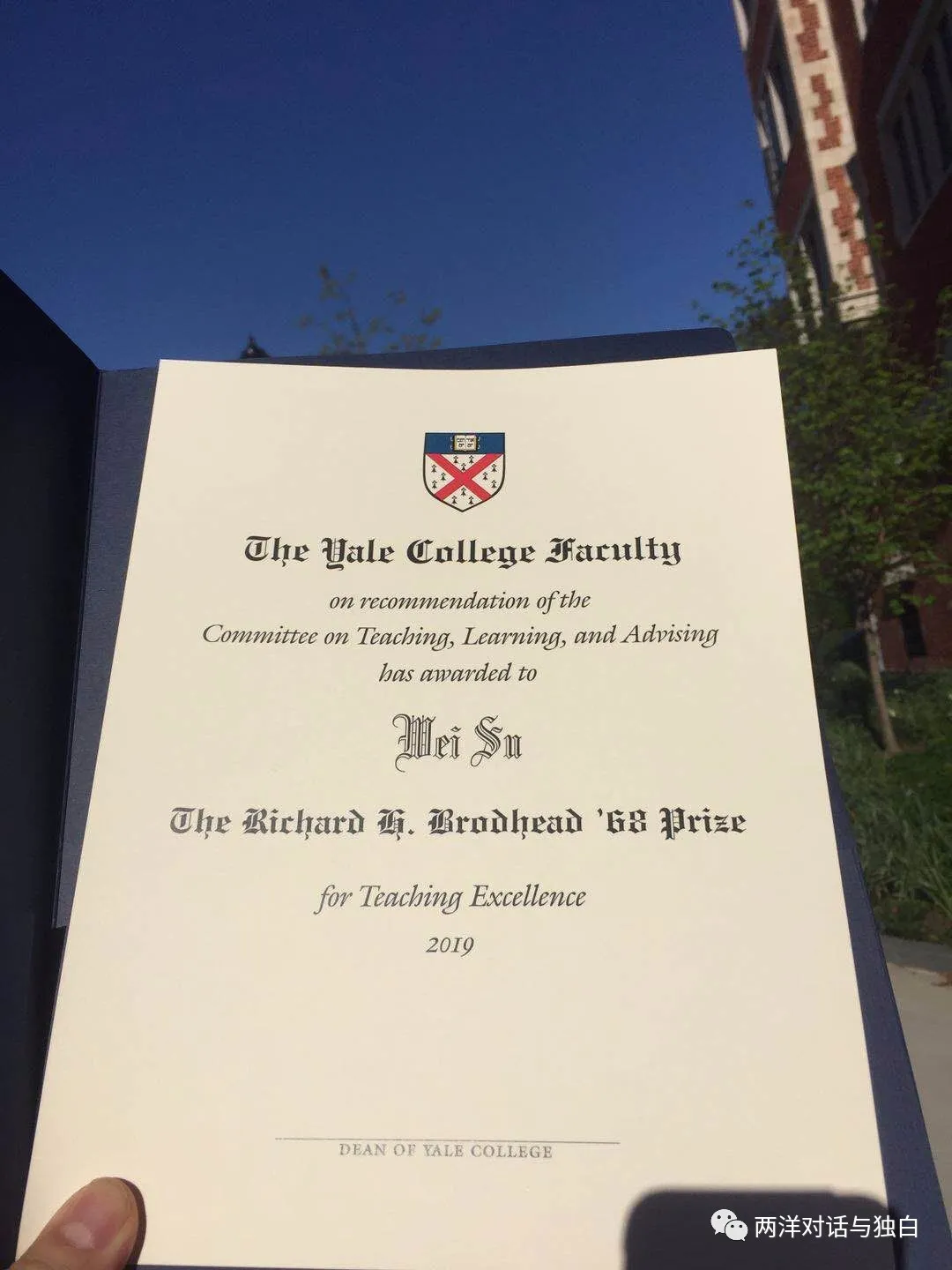

作者获耶鲁2019年"最佳教学奖"证书。

“创造性误解”与“刮目相看”

除了语言环境造成经典的变异,其实,语码转换中的误读、观照情境的位移等等,都会造成观察、欣赏角度的位移、异变,而这,却恰恰是不好简单作什么主义、立场、心态之类的道德褒贬的。我曾在一篇关于音乐的回忆文字里,提到过“中国式的西洋古典”或“西洋式的中国古典”一类话题——在中国几代人中大名鼎鼎的“西洋古典”,比如英国伏尼契的《牛虻》和法国罗曼·罗兰的《约翰·克里斯多夫》,在西方本土完全是 “一问三不知”的陌路人,在中国以往的两三代人中,这两本书,都堪称“中国年青人的圣经”;而被西方学界视为“中国古典诗歌的雄山大岳”的唐代诗僧寒山,大概至少有多半“华夏中人”,不知他为“何方神圣”,在西方,“寒山”却是一个可以和李白、杜甫、王维等等并列的名字!

如此等等,这种种不同语境下“创造性误解”的陈年旧话,这里不打算细叙。我倒想粗略举出几个大家熟悉的当代例子:我曾在北京观赏时那么不喜欢的电影《末代皇帝》和《河殇》(还有日后的《卧虎藏龙》和《英雄》),换了一个地域环境,来到异国场合——包括身边观众、场景的改变,从汉语发音变成英文发音等等,这几部曾让我“低看”、“漠视”的片子,忽然不但就变得“可以接受”而且似乎忽然变得“津津有味”,甚至需要“刮目相看”了!

——“东方主义”乎?或者“西方主义”乎?每逢在这种“跨语境想象”的惊奇之中,领略到“换一个角度看世界”的谐趣,那种“一脚同时踏进两条河流”的鲜活感受,诸般可能性所提供的高旷视界,从此,个人的视觉趣味连同所谓“价值系统”,门窗全然打开了,就更难再塞进那种种样样狭窄逼仄的非黑即白、绝对主义的“主义”巷道里了!

结笔于2006年十一月二十四日

感恩节假间于美国康州衮雪庐

输入文字

我多么想念你走在我身边的样子

想起来我的爱就不能停止

南京的雨不停地下不停

学者、旅美作家苏炜

苏炜,旅美作家、文学批评家、学者。1977年入读中山大学中文系,毕业后赴美留学,获加州大学洛杉矶分校文学硕士,并在哈佛大学费正清东亚中心担任研究助理。上世纪90年代访学于芝加哥大学、普林斯顿大学,现为耶鲁大学东亚语言文学系高级讲师、曾任东亚系中文部负责人。