“作家是属于他那个时代的”——李国文与茅盾文学奖

2019-04-22 00:14

李国文,1930年8月生于上海,原籍江苏省盐城市。1949年毕业于南京戏剧专科学校理论编剧专业。著有《月食》《危楼纪事》《第一杯苦酒》等,以长篇小说《冬天里的春天》荣获茅盾文学奖。

距离李国文的《冬天里的春天》获奖已经过去三十余载了,当我再次翻读这部作品时,仍旧能够从这些文字中读到那个时代的氛围和其间流淌着的真挚情感。从早期的小说创作到后期的随笔杂文写作,从意气风发的少年到耄耋之年的学者,李国文始终在用笔认真地书写从他眼睛看到的和用心体悟到的时代与世界。

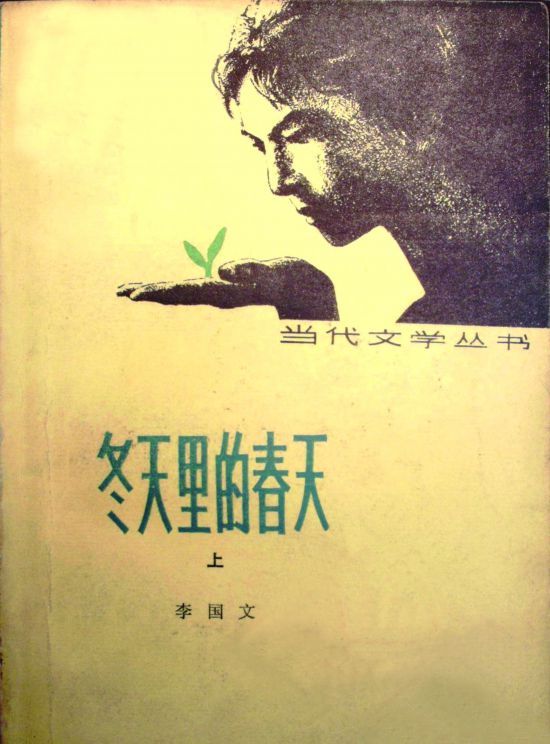

1981年由人民文学出版社出版的《冬天里的春天》分为上下两册,封面是用黑笔素描的一位女子,她手里托着一株嫩芽——这抹亮丽的绿色成了整个封皮的点睛之笔,与书名相互应和。李国文用他诚挚的情感书写了从抗日战争、解放战争、新中国成立后十七年到十年“文革”的40年历史图卷。与同时期的作品相较,李国文以“新意”二字作为他“重新执笔、回到文学创作以来的始终追求”(李国文《我与茅盾文学奖》),因而这部作品也被视为”新时期文坛打破小说传统结构方式的第一部作品”(周德生《文体:作家认知图式的外在构成——李国文小说文体形态论》),使用了诸如蒙太奇、暗转以及西方意识流小说的表现手法等将历史与现实、梦境与真实交叠错映,为读者带来了新奇的阅读感受之外,也展示了一个更为丰富的历史画面,同时也更好地表现了小说中人物的心理世界。我们不难在同时期的评论文章、后来的访谈录以及他自己的创作谈中频繁见到对于这部作品的艺术形式和审美特征的探讨。但李国文的《冬天里的春天》似乎自它给当时的人们送去春天与温暖之后就完成了它的任务,被搁置在文学历史的博物馆了。他的小说在八九十年代经历关注研究高潮之后在新世纪黯然失色,鲜有人问津,并没有产生太深远的影响。这大概有两个方面的原因,一是时代对作家创作时表现政治主题的责任感要求。1986年《文艺报》一篇评论员文章中写道:“任何时代任何作家、艺术家在自由地从事创作的时候,也不可能脱离一定的社会历史条件和社会准则。绝对的、无条件的、抽象的创作自由,事实上是不存在的。”(《文艺报》评论员《创作自由和文艺工作者的社会责任感》)二是与李国文当时所持的创作理念有很大的关系,正如他在《论眼睛》中所说“作家是属于他那个时代的”(李国文《论眼睛(创作谈)》),的确,每一个时代都需要这样对社会和现实进行忠实书写的人。李国文作为一位老实且积极的时代回应者,诚实地思考和关注他所处的现实正是他的意义和价值所在。

李国文在文坛上的沉浮与他所处的时代紧密相关。1957年《人民文学》第7期由李清泉撰写的编后记写道:“我们这个时代最富有朝气的青年们,在各方面都不甘于沉寂和畏缩,在文学战线也是如此。‘鸣’、‘放’同样鼓舞了新生力量,有不少人写出了比较好的作品。本期所刊载的《改选》《红豆》,都是新人的作品,希望前辈作家和批评家们更多地关怀他们的创作。”从第一次发表在《人民文学》并占据头条位置的《改选》的短篇小说开始,50年代“双百方针”的实施以及文坛对社会主义现实主义的作品的需要,正值芳华的青年李国文的这部作品一经发表就受到了文坛的广泛关注。在80年代,李国文1980年的作品《月食》获当年全国优秀短篇小说奖,1981年出版的《冬天里的春天》,给久旱的文坛送来了一阵春风。1982年这部作品荣获茅盾文学奖,李国文也于同年加入了中国作家协会,90年代至今李国文转向文史类随笔的创作,一直在书写,从未停止。李国文创作特征——以一颗“童心”用文“载道”。何谓“童心”?李贽在他的《童心说》开篇简单直接地解释道:“夫童心者,真心也。”而在李国文所创作的第一批作品中恰就有一篇名为《童心》的小说(崔道怡《〈改选〉五十年》),这两者之间定有某种联系。作为读者,我们不禁要问,经过22年的下放之后,李国文重返文坛,他的笔触和心理是否依旧如初?是否还有勇气诚实地表达他对社会和现实的思想?答案是肯定的,李国文并没有因此就惮于写作。他认为在小说创作过程中“要注意生活的真实,人物的真实,以至于每一个细节的真实”(李国文《作家的心和大地的脉搏》),因此《冬天里的春天》包括同时期创作的短篇小说《月食》等都融入了作者深刻和真实的生活体验,具体表现为对现实的关注、对人民的关怀以及对历史的追问,这便是贯穿李国文创作始终的——“童心”。而后来当他觉得再写不了小说的时候,也有“索性搁笔算了,干吗非要像孔乙己似的,不肯脱掉长衫,怕丢掉斯文和体面呢” (李国文《论眼睛(创作谈)》)的豁达和坦诚。

在《冬天里的春天》的创作谈中,李国文就说到他是“以现实生活为经,以历史回忆为纬”,小说通过“现在的”于而龙的视角去回忆“过去的”历史,因而就有了现在与过去的对比。现在的于莲和过去的芦花,现在的叶珊和过去的四姐,现在的王纬宇和过去的王纬宇,现在的石湖和过去的石湖,历史与现实互为影子,前者浮出,后者沉下,而于而龙便是联结这历史与现实的画面的镜头,反复地在现在和过去的摇摆中追忆历史、追问人性——时代的更替就一定意味着人类的进步吗?同时我们还可以看到小说中三种人对待历史的态度,一是如谢若萍好不容易从苦难岁月中解脱后只想安度余生对历史所采取的“忘记”的态度,二是研究过历史的“一切从需要出发”的王纬宇对历史所采取的“模糊”的态度,三是经过历史的教训的于而龙对历史采取的“反思”的态度。除此之外,还有未经历过革命历史的于莲与于而龙之间由于所处时代不同而在某种程度上形成的隔膜,于而龙不停地在现实中感慨到自己的“时代已经过去了”,“要不是果然存在着两代人的隔膜,那就是我确实不理解今天的年轻人了”。在他后来创作的《花园街五号》(1983年人民文学出版社)中也有:“历史真是无情啊!人民的唾弃多么严酷啊!不论曾经如何显赫,只要悖离了时代前进的步伐,终究会要扫进历史的垃圾堆里去”的慨叹。而这也给今天的我们带来思考:新时代的文学该以何种态度面对过去的时代?以及当我们处在一种普遍失落的环境之中时又该如何与这个时代自洽?

对于第一个问题的回答,处在新世纪的李国文说道:“那时的作品,完成了那时读者的须求,也就算完成任务。”(李国文《我为什么早就不写小说了》)他充分而清醒地意识到他小说的基调无法超脱我们每个人都熟知的这半个世纪的历史,他不过努力写出这浩瀚的生活长卷中的一角罢了。(李国文《我与小说》)因此,在90年代我国社会进入新的变革和转型的时期,他的目标也就转向了文史类的随笔写作,《文学自由谈》《人民文学》《当代》《随笔》等杂志都曾邀请他做过专栏。近年还出版了一系列随笔散文集《中国文人的非正常死亡》《中国文人的活法》《我为什么这样活》《红楼非梦》,或借古鉴今,或嬉笑怒骂直指当下现实中的不足,仍旧关注人民、政治和文坛,身上有着中国传统士大夫“文以载道”以及“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的精神。而对后一问题,李国文的回答是:“相信自己的眼睛,是绝顶重要的。”“写自己眼睛看到的生活,纵使写得不好,那也是你(而且只属于你)的作品。”(李国文《论眼睛(创作谈)》)每一位作家都应该关注他所处的时代,诚实努力去书写或记录,对新的时代保持一种开放的姿态。李国文是这样做的,他在担任《小说选刊》主编的工作中始终不忘提携和关心新人,“特别是对年轻作家和他们的作品,李国文完全不像贾政那样的老太爷,任什么都看不惯,一概斥之为‘胡闹’,而是采取相当宽容的尺度,能提携就提携一下,能帮就还帮上一把。”(韩小蕙《给李国文“相面”》)被他鼓励过的“新人”毕淑敏在谈到她的创作时说道“最初的鼓励是何等的重要!最初的清爽无比珍贵!它让我奠定了对写作这一行始终如一的敬畏和仰视,它让我在饱经沧桑之后,依然相信正直和慈悲的力量遇挫弥坚。期待着这样的传统,可以发扬光大。期待着如海波和李国文先生这样的好编辑好老师的好品行,如同珍稀的物种,受到保护和尊重,在新时代的文学土壤中,枝繁叶茂。”(毕淑敏《最初和最后的清洁》)

李国文在小说创作上的尝试和对小说语言的重视。李国文在《冬天里的春天》的创作谈中表达了他在创作时的艺术追求是将小说像油画一样零零散散地并经由作者贯穿埋线组合在一起汇聚成一个完整的艺术形象,并以为这是经得起思索的艺术(《文艺报》评论员《创作自由和文艺工作者的社会责任感》)。的确,在叙事时间上李国文打破了传统的线性叙述方式,主要通过于而龙在石湖两天三夜的回忆来展现近40年的历史故事。他也曾疑惑这种方式是否能为读者接受,但这并不会影响他创新的激情,“文学这条长河总是滚滚向前,永不停歇的,要是没有大河不择细流,兼容并蓄的精神,就很难达到汹涌澎湃,波澜壮阔的程度。因此我想,应该创新,应该探索,哪怕失败了,也是值得的。”(李国文《尝试以后》)但这种渐次回溯故事的方式,由于作者不能纯熟地把握这种非现实性手段,因而也出现了叙述者声音过大而影响作品的审美感受的地方,如“难道这一回的故乡之行,我们主人公就那么痛快爽利了么?”“对于死者,历史就可以比较客观地写了”,叙述者的突然跳出某种程度上破坏了叙述的自我完整性。再者如作者在使用叙述蒙太奇的时候,也不由自主地出现直接将叙述目的在行文中表明的情况,如“死亡是化入和渐淡的长镜头,所以他记不清死去时的细节,找不到生与死的截然分界线。但是,活转过来时所见到的第一个画面,那枝芽伸向苍天的银杏树,却永远留在记忆里”。总的来说,这部作品的写作手法上尽管试图改变以往的线性叙述模式,加入打错时空、用意识流结构等方法,但却未在真正意义上脱离现实主义传统,于而龙的回忆和意识中的世界是真实而又具体的,有很多现实主义手法的细节在内。除此外,作品的题目以及他同时期创作的短篇的小说《月食》这一题目(1980年由《人民文学》出版,出版时间早于《冬天里的春天》,因而在80年代初期影响较《冬天里的春天》要大。)都没有脱离传统的文学意象的内涵,这概与他的文学背景有关,他接触的更多是古典文学,出生于读书世家,“在被打成右派以后,把《红楼梦》读得烂熟,‘文革’后期躲在家里养病那几年,不光读了《二十四史》,还通读了《资治通鉴》等等古籍,把国学这一块又好好补了补。”“远远比不了那些学贯中西的老辈学者,他们懂外语,欧美那一块都读过见过,知识面广,而我们只接受过苏俄文学,眼界窄多了。”其后,他还创作了由一系列故事组成的主题短篇小说集《危楼纪事》《没意思的故事》《寓言新编》等,各自采取了不同的叙述方式去结构,很少有对自我创作的重复。最后,他对小说语言极为重视,在他做《小说选刊》的责编的时候以语言为挑选作品的第一标准,认为“语言是唯一可以量化的”,因而他自己也是这样要求自己的(李国文《我为什么早就不写小说了》)。因此我们可以看到有着较为深厚的古典文学修养的李国文,其文字间总是流淌着诗意,古韵十足,笔触稳健扎实、句句真挚。而他的随笔创作则更是字字珠玑、自然凝练。

总而言之,从上个世纪50年代到本世纪初,李国文始终坚守着他自己的一方创作之土,用自己的“眼睛”去书写时代,文学创作构成了他生命中一个非常重要的部分。他在努力挣脱既有观念和外在力量的束缚,并不断地为自己的笔注入新的力量,用他自己的思考,尝试对时代做出严肃和深刻的“回应”。