旅美作傢、學者蘇煒: 那塊刻鏤着浮雕的銅牌——耶魯與中國的奇特歷史淵源故事

學者旅美作傢蘇煒 兩洋對話與獨白 Yesterday

小按:2020——庚子年果然多災多難。從中國到全球,可謂災疫迭起,也引發了衆多歧見紛呈、令族群撕裂的大話題。此舊文,就是從120年前的庚子年引出的耶魯故事和思考,或許可作一個百年的藉鏡參照吧。

一

若不是小李一言,我不會註意到這塊刻鏤着浮雕的銅牌。實在是因為,耶魯校園裏的老建築物上,刻滿浮雕的各種銅牌太多太多了。

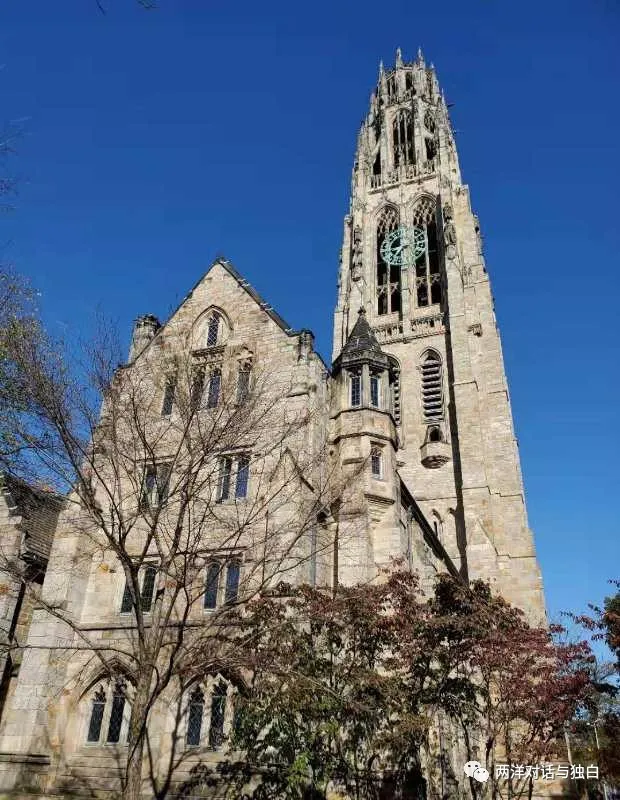

位於主校園中心側角的這座烏希大廈(Woolsey Hall),是耶魯幾座標志性的建築之一。麯尺形的高樓延伸成兩個長型的直角橫跨路端,麯尺上頭頂着一個灰色頭盔似的巨大圓頂。就在直角大圓盔下面,鑲滿金珠似的頂燈而顯得金碧輝煌的圓形大廳,卻被耶魯人稱為“學生過道”——每天在校園各個教學樓之間“跑課”的學生們,總喜歡把這裏作為穿越校園中心的一條捷徑。其實,這裏正是耶魯的“先賢堂”:環繞大廳的漢白玉墻壁上,密密麻麻刻滿了各個年代為國捐軀的耶魯先賢的名字。小李提到的那塊銅牌浮雕,就鑲嵌在先賢堂側邊當門的大墻上。

“紀念 赫瑞斯·崔希·彼剋金,1869年出生於費城,1888年畢業於易剋斯特中學,耶魯學院1892屆 畢業生。從1896年開始在中國擔任傳教士工作三年,1900年七月一日在保定府被義和拳殺害。

1892屆同學敬立 ”

上端是半身浮雕銅像。一個年輕俊朗的瘦削側影,打着蝴蝶領結,似乎連唇上的短鬍髭,都還沒有長齊全。

“你沒註意過這塊銅牌?它就立在大門邊上,多搶眼哪!”同事小李,一個天真好強的中國大陸北方女性。她很幸運,剛剛踏上北美土地不久就獲得了耶魯的教職,所以她的許多觀感,總帶着新來乍到的鮮銳,“你知道嗎?剛一讀懂這塊銅牌,我的血一下子就涌到腦門上來了——怎麽?耶魯竟然為一個到中國傳教而被義和團殺害的傳教士立碑?並且就立在這座重要建築的通道大門口上?”

我心裏打了個突:那怎麽啦?——去國日久,我發現自己在許多方面的感受力,似乎日漸麻木了。

“一剎那間,所有那些以往在教科書裏學到的東西全回來了:帝國主義列強瓜分,傳教 士的文化侵略,義和團的反帝抗爭……等等等等,我馬上就有一種被羞辱感,覺得這是對我們中國人民族感情的一種傷害!我幾乎要……”她突然打住,卻咯咯咯地笑了起來。

我小小心心看她一眼,我明白她後面要說的是什麽了——近些年來,美國大學校園裏已經發生過好幾起中國大陸留學生為“民族感情”事大動幹戈的糾紛了。年輕衝動的小李,不會又要為此鬧出什麽動靜來吧?

她止住了笑聲,“那天,我找到從清華交換過來的小張,一起研究了好一會兒這塊銅牌,小張說:我們要稍微去瞭解一下耶魯這段歷史再說。我到網上和圖書館稍微查了一點資料——天哪,幸好我仔細讀了讀書,書上說的,跟我們以前學過的,真的大不一樣哪!”

“你讀了些什麽書?怎麽個不一樣呢?” 我饒有興致地望着她。

她閃動着眼眸, “總之,我忽然明白了許多道理,覺得自己的眼界,一下子打開了。” 她沒有正面回答我,那天事忙,在烏希樓匆匆分手,我們也再沒有機會繼續討論這個話題。沒想到,若幹日子以後,一個偶然機會,這個“銅牌話題”,卻自動撞到我眼前來了。

二

按慣例的每月一聚,我接到了塞布魯剋(Saybrook)學院的“Fellow”(會員)聚會的邀請。

環繞耶魯校園的十二個寄宿學院(College)。每一個學院都各自有自己的名字、歷史、傳統和自主性管理。這種摹仿自牛津、劍橋等英倫老校的校園管理形式,其中最具特色的,是各個學院都有一個“主人之屋”(Master Houses), 由一位常年住在這裏的資深教授家庭擔任“主人”。這個主人家庭的住房是相對開放的,每月、每周都有各種名為“主人下午茶”、“會員活動”、周末音樂會等等學術文化活動在這裏舉行,歡迎學院內所有學生自由參加,為住校學生形成一種似乎有“傢長”的、家庭式的生活環境和沙竜化的文化氣氛。我被應聘擔任塞布魯剋學院的“Fellow”已經多年,這種榮譽性的“會員”,每月一次在主人教授傢中舉辦文化聚會。一般都以正式着裝出席,先舉行小型的雞尾酒會,品酒、寒暄、聯誼;然後是在學生餐廳參加正式晚宴。晚宴後纔是重頭戲——每月換一個主題,由特邀主講嘉賓主導的學術沙竜討論。

今晚的主題是:“中國‘洋基’在耶魯校園:1872年至1887年的中國教育‘傳教’活動”。主講人,是耶魯歷史係剛退休不久的女教授芭托勒提(Beatrice S. Bartlett)。

這裏的關鍵詞,正是我特意加了引號的“洋基”和“傳教”二字。“Yankee”這個英文字,本來專指美國建國早期東北部新英格蘭的年青拓荒者,在日常口語中,“洋基”則成了“美國佬”或“北佬”的代稱。“Mission”這個詞,因為一般特指“負有特殊任務與使命派往海外”的工作團或使節團,在英文裏最常指涉的,正是海外的“傳教”和“布道”活動,所以,“傳教士”被稱為“Missionary”。我在上面那塊銅牌上看到的,也正是這個字眼。——原來我們習稱的“晚清留美學童”,在此地英文的說法裏,正是一種“Mission student”(無以直譯——傳教學生?)。一下子,它撞到我的被小李的話題撩撥起來的“民族敏感” 上了。

芭教授的演講,談的卻是一個我異常熟悉的話題——關於耶魯和中國的悠久歷史關係。從中國第一位留美學生容閎開始(1850-1854);第一位在美國大學開設中國課程的美國人Samuel Wells Williams(衛三畏,1877年任教耶魯);到容閎學成歸國後親自帶到康州和耶魯的120位晚清留美學童及其後被強力召回的事件(1872-1875);以及在這批留美學童中産生的傑出人物——如中國鐵路之父詹天佑(1881畢業於耶魯),等等。

然而,這位白發蒼蒼、鷹眼勾鼻的芭教授開場白的第一句話,就引起了全場的驚喜和騷動:“你們都知道,來到耶魯的第一位中國‘洋基’叫容閎,對不對?(容閎的名字,英文裏習稱Yung Wing,而不是Rong Hong,那是廣東話的發音)——可是你們知道嗎?我是容閎的親戚。”她呵呵大笑着,“我這個專門研究這一段中國洋基歷史的耶魯教授,真的是容閎一位晚輩的遠房親戚呢!”在衆人的嘖嘖驚詫之中,她笑眯眯嚮我們描畫出她的“傢族樹”(Family Tree-族譜 )——原來,她的曾祖母,正是容閎所娶的美國太太的親姐姐;也就是說,容閎,如假包換,正是她的曾祖姨父!芭教授望望我這位在場唯一的“老中”——大概我的驚異神色顯得特別誇張吧,緩緩斂住了笑容,“當然,即使容閎不是我的祖上親戚,這段中國洋基在耶魯的故事,也是耶魯三百年歷史中很重要、很值得認真研究的一頁。

於是,也就可以想象,我們的“容閎晚輩親戚”——芭教授整個晚上的演講,帶着一種怎麽樣的新鮮諧趣和深摯情感,使得一整晚高潮迭起、喧聲鼎沸了。

最觸動我的,正是這“Mission”二字——這既可以作“使命”、“任務”解、又可以解讀為“傳教”、“布道”的特殊字眼。

原來,在耶魯和中國綿長的歷史關係中——這是美國(以至整個西方)大學中和中國最早建立密切關係的一段悠久淵源,傳教士,都在其中起着最關鍵的作用。在芭教授的講述中,前面提到的第一位在耶魯開班教授中文的Samuel Wells Williams(衛三畏),正是在他到中國傳教的生涯中學會了中文,迷上了中國文化,並且編出了第一本據說至今西方人仍在不斷修訂、使用的英漢大字典,從而成為中美文化交流中最早的拓荒功臣的。容閎作為引領近代中國走嚮世界的第一人,容閎的恩師——發現容閎、容閎越洋留學、親自把他領進耶魯校園的,也正是1840年前後在澳門、香港擔任傳教士的山繆·布朗先生 (Samuel Robbins Brown) 。芭教授隨後提到這樣一段軼事:容閎在1847年相隨布朗先生,坐着一條運送中國茶葉的帆船抵達美國之後,先進入馬薩諸塞州的孟鬆學校(Monson Academy)作預科學習,一年後申請進入耶魯大學。由於學費昂貴,布朗先生本來想為容閎申請一個學校董事會為貧窮學生設立的奬學金。但按學校規定,要取得這個奬學金的學生,必須簽具自願書,保證大學畢業後以傳教士為職業。容閎雖然深深感激布朗先生的好意,但他為了學成之後可以更好地報效祖國,不願意為一份奬學金而接受這樣的前途安排。芭教授隨後念出了一段容閎當年寫給學校方面的信——這裏,我特意從容閎傳世的《西學東漸記》一書中,把相關的文字引述於下:

“予雖窮,自由所固有。它日竟學,無論何業,將擇其最有益於中國者為之。……傳道固佳,未必即為造福中國獨一無二之事業……志願書一經簽字,即受拘束,將來雖有良好機會可為中國謀利者,亦必形格勢禁,坐視失之乎?……蓋人類有應盡之天職,决不以食貧故,遽變宗旨也!”

“Mission”。——正是為着報效祖國的“Mission”(使命),使得容閎婉謝了這個“Mission”(傳教)。我聽着芭教授用她略帶嘶啞的嗓音,念出了上面這段擲地有聲的文字的英文原信,四席一片肅然。更為難能的是,作為傳教士出身的布朗先生,不但尊重和支持容閎的這一决定,而且調動起各方面的關係和努力,最後從遠在數百裏外的喬治亞州的“薩伐那婦女會”取得了資助,幫助容閎順利進入耶魯大學就讀。

芭教授的幻燈圖片,流過了一幕幕當年容閎求學時的耶魯校園畫面:老校園城堡上那幾個孤零零的長圓尖頂,圍在簡陋宿舍裏柴火生的暖爐邊烤火聊天的年輕面孔,白雪茫茫的空曠校園裏穿着中式馬褂打棒球的模糊身影……。事實上,芭教授的整晚演講中,確實就將容閎和他隨後帶到美國的晚清留美學童們(她稱為Mission boy),作為一種中國文化的傳道者看待的。容閎的進入耶魯,確實揭開了中、西文化交流史中非常具體真切、也非常富於戲劇性的一頁。一位名叫特維奇爾牧師曾在1878年在耶魯肯特俱樂部的一次演說中,對容閎在耶魯的表現有極為生動的敘述。他說:“……容閎終於闖了過來。他蓄着辮子、穿着中國長袍進入大學,但不到一年,就把兩者都割棄了。1854年容閎的畢業是那年畢業典禮上的大事件,至少許多人是這麽看的。而有些人來參加畢業典禮,主要就是為了看一看這位中國畢業生。……”(參見《西學東漸記》鐘叔河序)

三

泛黃的歷史圖片在眼前流走。芭教授放慢了節奏,給大傢詳細講述了晚清學童中這樣一位加入了耶魯賽艇 隊的叫“文耀·鐘”(鐘文耀)的中國學生,讓耶魯全校颳目相看的故事:模仿着牛津、劍橋的老傳統,賽艇乃是耶魯和哈佛之間(後來還加上了普林斯頓)唯此為大的年度盛事。但是,多少年來,也許是操練無方, 耶魯始終都是哈佛的手下敗將,成為耶魯校史上蒙羞多年的憾事。但是,自從這位叫“鐘”的“中國洋基”1880年前後加入到耶魯賽艇隊、並成為發號施令的靈魂人物之後,局面丕變了。坐在船頭作總指揮的“鐘”雖然個子矮小(1·58米),但是壯碩而有智慧。為了獲取製勝之道,大賽之前,他常常提前到新倫敦賽艇場地的水面上觀察水流和風嚮,製定各種巧妙利用風速、流嚮提高船速的方案。在“鐘”的指揮下,耶魯賽艇隊在屢戰屢敗三十多年之後,終於獲得了連續數年戰勝哈佛的歷史性勝利!那些年間,每到賽艇季節,賽場水面上總回響着耶魯學生們山呼海嘯地呼喊“文耀鐘”的名字——那時候的耶魯賽艇隊,擁有“鐘”,就意味着擁有勝利,“文耀鐘!”“文耀鐘!”一時間,令敵手哈佛聞風喪膽!

我在客廳裏轟然而起的歡笑聲中,打量着熒幕上那張百年前的賽艇隊員合照,仔細端詳着中間那個被衆人簇擁着的着長筒馬靴、梳西裝分頭、有着一雙細長丹鳳眼的模糊面影。然而,這個“中國洋基”的耶魯故事,卻因之樂極生悲——正是因為這些剪去長辮子的中國學童們開始玩賽艇、打棒球、踢足球,迅速地適應了自由空氣而融入了美國生活——聽聞就是這張華生短發西服的運動照被密送朝廷,從1881年秋天開始,中國滿清政府以懼怕學童“西化”為名,突然中止了派遣留學生出洋留學的整個計劃,強力將學業未成、總數為一百二十名的留美學童撤回了國內。近代中西文化交流史上第一場中國人內部的“清除精神污染運動”,在當時的駐美公使陳蘭彬及其“眼綫”——內廷翰林吳子登的督導下,在容閎主持的“留學事務所”內開始了。

同樣在滿堂的嘖嘖驚嘆之中,芭教授換了一種沉重的語調,講述這段不為一般耶魯人所瞭解的“中國教育Mission”夭折的歷史公案。容閎《西學東漸記》的第十九章“留學事務所之終局”,對此事件作了如下描述:

“蓋陳(蘭彬)之為人……即其畢生所見所聞,亦久處專製壓力之下,習於服從性質,故絶無自由之精神與活潑之思想。而此多數青年之學生……既離去故國而來此,終日飽吸自由空氣,其平替性靈上所受之壓力,一旦排空飛去,言論思想,悉與舊教育不侔,好為種種健身之運動,跳擲馳騁,不復安行矩步,此皆必然之勢,何足深怪?……因有以上種種原因,故其(陳蘭彬)平素對於留學事務所,感情極惡。……(陳)極力破壞予之教育計劃,而特薦吳子登為留學生監督……”(見《西學東漸記》)

熒幕上,投影儀放大了芭教授打出的這樣兩行英文簡述:

1868年: 日本天皇頒布詔書,改年號為明治,日本的明治維新開始;留學西方的日本知識分子伊藤博文、大隈重信等人回國;改革派打贏了廢除幕府制度的“戊辰戰爭”,並於1890年召開第一屆國會。

1898年:中國清政府改革派的百日維新失敗;慈禧太後發動“戊戌政變”,捕殺維新派知識分子;容閎逃出北京,於1902年再度到美國避難。容閎在1912年4月20日病逝的當天,正好收到革命黨領袖孫逸仙寄來的照片。

對於我這位“老中”,芭教授特意用漢字寫出的“戊辰”和“戊戌”兩個紀年符號,不啻是兩顆能夠灸穿熒幕的火星。

芭教授的演講,最後結束在這樣一行文字上:1955年至1960年,丹納·容(Dana Young ), 晚清學童之子,作為工程學方面的史特靈講座教授 (這是耶魯最高榮譽的教職),服務於耶魯大學工程學院;1965年,最後一位存世的晚清留美學童Kwong Yung Kwang 逝世,享年102歲。

四

深夜,步出塞布魯剋學院,正好需要穿越老校園走到我的停車處。我特意將目光,久久停留在芭教授的幻燈圖片中一再出現過的那排門樓城堡邊的尖圓頂學捨上。容閎當年曾經住在那裏,日後他親自帶來的數批晚清留美學童,也曾經住在那裏。如今依舊一片燈火閃爍——我知道,選修我的“中國現、當代小說選讀”課程的學生們,也一定會有人住在那裏。

風有點冷。聳聳肩,卻覺得有一縷汗氣,從襟角裏涌出。

急急穿過“烏希大廈”的門廳,腳步,忍不住就在小李前面提到的那塊銅牌面前停了下來。因為容閎,因為一個晚上的“中國洋基”——“Mission boy”的故事,這銅牌浮雕上本來和我何其遙遠的“彼剋金先生”忽然就顯得親近起來,似乎可以聞得見他的如同“文耀·鐘”一樣的呼吸氣息。這位耶魯“洋基”,正是另外一個同樣意義的 “Mission boy”。不必說,耶魯完全有權利也有理由,在自己的校園裏紀念自己的學子先賢;我以為,這位把青春生命留在了華夏土地上的耶魯賢長,也值得我們這些身在耶魯的華夏兒女們由衷的紀念,就象我的塞布魯剋學院同事們,對容閎、對“耶魯的中國洋基”們的深摯紀念一樣。(我隨後就註意到,在這塊銅牌旁邊,還嵌着另一塊同樣殉職於中國的耶魯學生的紀念銅牌:法蘭西思·J·赫爾,1899屆畢業生,死於1913年5月26日北京,心理醫生、教師和傳教士)。我相信小李和小張他們後來讀到的書籍、材料上,一定是讀到了耶魯和中國的悠長交往中,早年以“雅禮”(耶魯舊譯)名義發生的許多故事。在中國內陸城市——長沙、武漢、寧波等地,有着那麽多帶“雅”字的百年歷史陳跡——“湘雅醫學院”、“湘雅醫院”、“雅禮中學”等等,都跟這些“耶魯洋基”們早年深入中國內地的傳教、服務的足跡相關。在這樣的真實史跡面前——更不必說,在早年由意大利傳教士利瑪竇(1552-1610)所開拓的近代中西文化交流史面前,你就很難同意近期似乎又在時興或者回潮的某些高調的思維——世紀之交,我讀到某位我深為尊重、卓有聲名的中國當代史學家,帶點戲謔卻毫不戲謔地,把當下的中國文化問題同樣簡化為:“你是站在八國聯軍一面,還是站在義和團一面?”

沒有必要抹煞或者掩蓋,中國近代史上的那一頁頁列強瓜分、割地焚園的民族羞辱史;同樣,也沒有必要回避或忌諱,閉關鎖國、仇洋排外的天朝心態,對於中國現代化進程的延宕和斫害。鬍適之先生早年有雲:“每讀史至鴉片之役,英法之役之類,恆謂中國直也;至庚子之役,則吾終不謂拳匪直也。”(見餘世存《非常道——1840-1999的中國話語》)近日,榮獲被稱為“人文科學的諾貝爾奬”的“剋魯格人文與科學終身成就奬”的著名華裔史學家餘英時先生,在華盛頓國會圖書館發表的受奬演說中說了這樣一段話:“中國文化必須以自身術語並同時以比較觀點來加以理解。我所謂的‘比較觀點’,是指早期帝國時代與印度佛教的比較,以及16世紀以後與西方文化的比較。……從20世紀開始,中國人的精神便極大地關註在中國對西方的問題上。僅僅用自身的術語而沒有比較的觀點來解釋中國的過去,無疑將冒陷入簡單中國中心主義的古老巢臼的風險。” (見2006、12、31美國《世界周刊》)

站在這塊雕鏤着浮雕的銅像面前,我想,小李、小張和我感悟到的,也許,正是這樣一種“自身的術語”和“比較的觀點”吧。

記得,在芭教授的演講完後,聚會的“主人”愛德華教授點名,要我這位“老中”講幾句話。我笑着說:剛纔,芭托勒提教授說,她是容閎的一位晚輩親戚;我呢,卻是容閎的一位晚輩同鄉——廣東中山人……。芭教授呵呵笑着插話說:我剛纔說到的那位耶魯賽艇隊了不起的鐘文耀,也是中山人呢,和容閎一樣——哦哦,當然,也和孫逸仙一樣……

我們的話音,淹沒在一片和暖的笑聲之中。

結筆於2007年元月3日

美國康州袞雪廬