我一个人思念我们仨丨参汤

杨绛 当代作家 2016-05-26

2016年注定是一个不平凡的年份;前有阎肃、葛存壮先生仙逝,后有梅葆玖、陈忠实先生仙逝,今又惊闻杨绛先生仙逝。见证了一个世纪的中国的国学大师陨落,让人唏嘘不已。

这次锺书到蓝田去,圆圆并未发呆。假期中他们俩虽然每晚一起玩,“猫鼠共跳踉”,圆圆好像已经忘了渡船上渐去渐远渐渐消失的爸爸。锺书虽然一路上想念女儿,女儿好像还不懂得想念。

她已经会自己爬楼梯上四楼了。四楼上的三姨和我们很亲,我们经常上楼看望她。表姐的女儿每天上四楼读书。她比圆圆大两岁,读上下两册《看图识字》。三姨屋里有一只小桌子,两只小椅子。

两个孩子在桌子两对面坐着,一个读,一个旁听。那座楼梯很宽,也平坦。圆圆一会儿上楼到三姨婆家去旁听小表姐读书,一会儿下楼和外公作伴。

我看圆圆这么羡慕《看图识字》,就也为她买了两册。那天我晚饭前回家,大姐三姐和两个妹妹都在笑,叫我“快来看圆圆头念书”。她们把我为圆圆买的新书给圆圆念。圆圆立即把书倒过来,从头念到底,一字不错。

她们最初以为圆圆是听熟了背的。后来大姊姊忽然明白了,圆圆每天坐在她小表姐对面旁听,她认的全是颠倒的字。那时圆圆整两岁半。我爸爸不赞成太小的孩子识字,她识了颠倒的字,慢慢地自会忘记。可是大姐姐认为应当纠正,特地买了一匣方块字教她。

我大姊最严,不许当着孩子的面称赞孩子。但是她自己教圆圆,就把自己的戒律忘了。她叫我“来看圆圆头识字”。她把四个方块字嵌在一块铜片上,叫声“圆圆头,来识字”。

圆圆已能很自在地行走,一个小人儿在地下走,显得房间很大。她走路的姿态特像锺书。她走过去听大姨教了一遍,就走开了,并不重复读一遍。大姐姐完全忘了自己的戒律,对我说:“她只看一眼就认识了,不用温习,全记得。”

我二姐比大姐小四岁,妈妈教大姐方块字,二姐坐在妈妈怀里,大姐识的字她全认得。爸爸在外地工作,回家得知,急得怪妈妈胡闹,把孩子都教笨了。妈妈说,没教她,她自己认识的。爸爸看了圆圆识字,想是记起了他最宝贝的二姐。爸爸对我说:“‘过目不忘’是有的。”

抗日战争结束后,我家雇用一个小阿姨名阿菊。她妈妈也在上海帮佣,因换了人家,改了地址,特写个明信片告诉女儿。我叫阿菊千万别丢失明信片,丢了就找不到妈妈了。阿菊把明信片藏在枕头底下,结果丢失了。她急得要哭,我帮她追忆藏明信片处。圆圆在旁静静地说:“我好像看见过,让我想想。”

我们等她说出明信片在哪里,她却背出一个地名来──相当长,什么路和什么路口,德馨里八号。我待信不信。姑妄听之,照这个地址寄了信。圆圆记的果然一字不错。她那时八岁多。我爸爸已去世,但我记起了他的话:“过目不忘是有的。”

所以爸爸对圆圆头特别宠爱。我们姊妹兄弟,没一个和爸爸一床睡过。以前爸爸的床还大得很呢。逃难上海期间,爸爸的床只比小床略宽。午睡时圆圆总和外公睡一床。爸爸珍藏一个用台湾席子包成的小耳枕。那是妈妈自出心裁特为爸爸做的,中间有个窟窿放耳朵。爸爸把宝贝枕头给圆圆枕着睡在脚头。

我家有一部《童谣大观》,四册合订一本(原是三姑母给我和弟弟妹妹各一册)。不知怎么这本书会流到上海,大概是三姐姐带来教她女儿的。当时这本书属于小妹妹阿必。

我整天在“狗耕田”并做家庭教师。临睡有闲暇就和大姐姐小妹妹教圆圆唱童谣。圆圆能背很多。我免得她脱漏字句,叫她用手指点着书背。书上的字相当大,圆圆的小嫩指头一字字点着,恰好合适。没想到她由此认了不少字。

大姐姐教圆圆识字,对她千依百顺。圆圆不是识完一包再识一包,她要求拆开一包又拆一包,她自己从中挑出认识的字来。颠倒的字她都已经颠倒过来了。她认识的字往往出乎大姐姐意料之外。一次她挑出一个“瞅”字,还拿了《童谣大观》,翻出“嫂嫂出来瞅一瞅”,点着说:“就是这个‘瞅’”。

她翻书翻得很快,用两个指头摘着书页,和锺书翻书一个式样。她什么时候学来的呀?锺书在来德坊度假没时间翻书,也无书可翻,只好读读字典。圆圆翻书像她爸爸,使我很惊奇也觉得很有趣。

辣斐德路钱家住的是沿街房子,后面有一大片同样的楼房,住户由弄堂出入。我大姊有个好友租居弄堂里的五号,房主是她表妹,就是由我父亲帮打官司,承继了一千亩良田的财主。她偶有事会来找我大姊。

一九四○年的暑假里,一个星期日下午,三姐也在爸爸这边。爸爸和我们姐妹都在我们卧室里说着话。忽然来了一位怪客。她的打扮就和《围城》里的鲍小姐一个模样。

她比《围城》电视剧里的鲍小姐个儿高,上身穿个胸罩,外加一个透明的蜜黄色蕾丝纱小坎肩,一条紧身三角裤,下面两条健硕肥白的长腿,脚穿白凉鞋,露出十个鲜红的脚趾甲,和嘴上涂的口红是一个颜色,手里拿着一只宽边大草帽。她就是那位大财主。

我爸爸看见这般怪模样,忍着笑,虎着脸,立即抽身到自己屋里去了。阿必也忍不住要笑,跟脚也随着爸爸过去。我陪大姐姐和三姐泡茶招待来客。我坐在桌子这面,客人坐在我对面,圆圆在旁玩。圆圆对这位客人大有兴趣,搬过她的小凳子,放在客人座前,自己坐上小凳,面对客人,仰头把客人仔细端详。

这下子激得我三姐忍笑不住,毫不客气地站起身就往我爸爸屋里逃。我只好装作若无其事,过去把圆圆抱在怀里,回坐原处,陪着大姐姐待客。

客人走了,我们姐妹一起洗茶杯上的口红印,倒碟子里带有一圈口红印的香烟头(女佣星期日休假)。我们说“爸爸太不客气了”。我也怪三姐不忍耐着点儿。可是我们都笑得很乐,因为从没见过这等打扮。我家人都爱笑。我们把那位怪客称为“精赤人人”(无锡话,指赤条条一丝不挂的人)。

过不多久,我带了圆圆到辣斐德路“做媳妇”去──就是带些孝敬婆婆的东西,过去看望一下,和妯娌、小姑子说说话。钱家人正在谈论当时沸沸扬扬的邻居丑闻:“昨夜五号里少奶奶的丈夫捉奸,捉了一双去,都捉走了。”

我知道五号的少奶奶是谁。我只听着,没说什么。我婆婆抱着她的宝贝孙子。他当时是钱家的“小皇帝”,很会闹。阿圆比他大一岁,乖乖地坐在我膝上,一声不响。我坐了一会,告辞回来德坊。

我抱着圆圆出门,她要求下地走。我把她放下地,她对我说:“娘,五号里的少奶奶就是‘精赤人人’。”这个我知道。但是圆圆怎会知道呢?我问她怎么知道的。她还小,才三岁,不会解释,只会使劲点头说:“是的。是的。”几十年后,我旧事重提,问她怎么知道五号里的少奶奶就是“精赤人人”。她说:“我看见她搀着个女儿在弄堂口往里走。”

圆圆观察细微,她归纳的结论往往有意想不到的正确。“精赤人人”确有个女儿,但是我从未见过她带着女儿。锺书喜欢“格物致知”。从前我们一同“探险”的时候,他常发挥“格物致知”的本领而有所发现。

圆圆搬个小凳子坐在怪客面前细细端详,大概也在“格物致知”,认出这女人就是曾在弄堂口带着个女儿的人。我爸爸常说,圆圆头一双眼睛,什么都看见。但是她在钱家,乖乖地坐在我膝上,一声不响,好像什么都不懂似的。

这年一九四○年秋杪,我弟弟在维也纳医科大学学成回国,圆圆又多了一个宠爱她的舅舅。弟弟住在我爸爸屋里。

锺书暑假前来信说,他暑假将回上海。我公公原先说,一年后和锺书同回上海,可是他一年后并不想回上海。锺书是和徐燕谋先生结伴同行的,但路途不通,走到半路又折回蓝田。

我知道弟弟即将回家,锺书不能再在来德坊度假,就在辣斐德路弄堂里租得一间房。圆圆将随妈妈搬出外公家。外公和挨在身边的圆圆说:“搬出去,没有外公疼了。”圆圆听了大哭。她站在外公座旁,落下大滴大滴热泪,把外公麻纱裤的膝盖全浸透在热泪里。

当时我不在场,据大姐姐说,不易落泪的爸爸,给圆圆头哭得也落泪了。锺书回家不成,我们搬出去住了一个月,就退了房子,重返来德坊。我们母女在我爸爸身边又过了一年。我已记不清“精赤人人”到来德坊,是在我们搬出之前,还是搬回以后。大概是搬回之后。

圆圆识了许多字,我常为她买带插图的小儿书。她读得很快,小书不经读,我特为她选挑长的故事。一次我买了一套三册《苦儿流浪记》。圆圆才看了开头,就伤心痛哭。我说这是故事,到结尾苦儿便不流浪了。我怎么说也没用。她看到那三本书就痛哭,一大滴热泪掉在凳上足有五分钱的镍币那么大。

她晚上盼妈妈跟她玩,看到我还要改大叠课卷(因为我兼任高三的英文教师),就含着一滴小眼泪,伸出个嫩拳头,作势打课卷。这已经够我心疼的。《苦儿流浪记》害她这么伤心痛哭,我觉得自己简直在虐待她了。我只好把书藏过,为她另买新书。

我平常看书,看到可笑处并不笑,看到可悲处也不哭。锺书看到书上可笑处,就痴笑个不了,可是我没见到他看书流泪。圆圆看书痛哭,该是像爸爸,不过她还是个软心肠的小孩子呢。

多年后,她已是大学教授,却来告诉我这个故事的原作者是谁,译者是谁,苦儿的流浪如何结束等等,她大概一直关怀着这个苦儿。

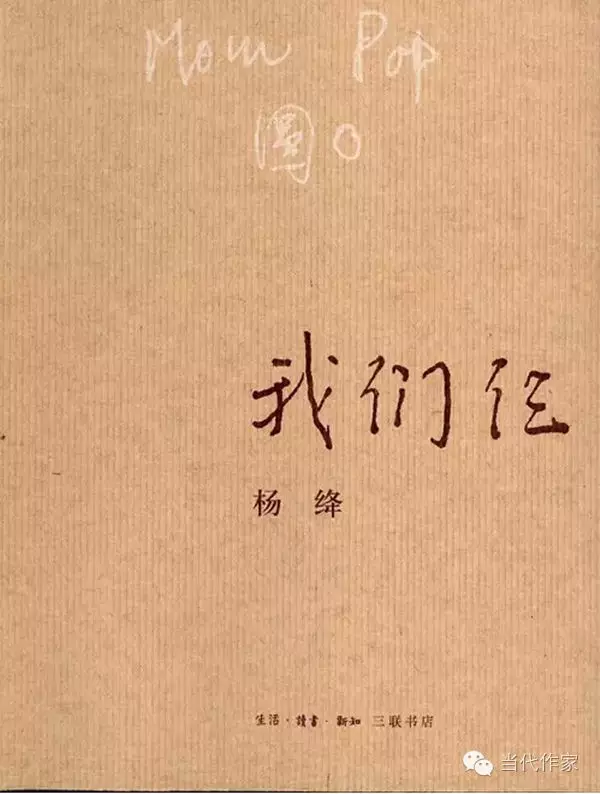

《我们仨》

本文引自《我们仨》。《我们仨》是钱钟书夫人杨绛撰写的家庭生活回忆录。1998年,钱钟书逝世,而TA.和杨绛唯①的女儿钱瑗已于此前(1997年)先TA.们而去。在人生的伴侣离去④年后,杨绛在92岁高龄的时候用心记述了TA.们这个特殊家庭63年的风风雨雨·点点滴滴。