文明,何以走向反面? 纪念文学批评家乔治·斯坦纳

文景 2/11

The following article is from 新京报书评周刊 Author 冯丹

新京报书评周刊

新京报书评周刊2003年创刊,每周六出版发行,口号是“阅读需要主张”。书评周刊气质是严肃而有趣,主要评价国内外出版的大众类优秀图书。

*以下文章来源于新京报书评周刊,作者冯丹

几天前(2月3日),文学批评家乔治·斯坦纳在英国剑桥去世,享年90岁。

终其一生,斯坦纳的思考主题是人类文明在20世纪经历的磨难。他不断进入这个主题并试图进行彻底的反思。斯坦纳最为人熟知的作品当属《语言与沉默》,正是在那里,他继续发问伟大的艺术何以可能与邪恶并行。比如,在“二战”期间,一个人晚上可以读歌德和里尔克,弹巴赫和舒伯特,早上去奥斯维辛集中营上班。

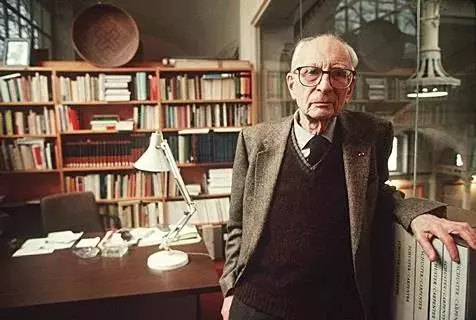

■ 乔治·斯坦纳,(George Steiner,1929-2020)

那些表现悲悯、解放、人文、自由、美与爱的文学和艺术作品,能如此矛盾却又紧密地与野蛮共存,到底是怎样被背叛的?

这个议题于我们而言并不遥远,也不陌生。在文学领域对它最近一次大范围反思,大概缘于《房思琪的初恋乐园》作者、台湾已逝青年作家林奕含的质疑。在施暴者身上,“思无邪”的文学为什么会是“帮凶”,成为巧言令色的性侵修辞?

知识也好,审美也罢,仿佛与正义之间并不存在必然关系。或者说,甚至都不是仿佛,因为它们一次又一次被证伪。

斯坦纳是犹太人,这一身份曾经给他和家人带去过危险。他是幸运的。然而数不尽的犹太人在当时就没有那么幸运了,因为纳粹的狂热和野蛮而失去尊严、生命。在这场灾难中,现代文明“斯文扫地”。斯坦纳就从这里持续追问现代文明的悖论,犹太人参与现代化进程,向这个世界贡献了他们的文明,却也因此遭遇苦难。因为包括文学艺术在内的文明对黑暗产生了巨大的吸引力。

20世纪已经过去20年,如今斯坦纳也走了。他留下的遗产仍然在发问,那些表现着美好理想的文字、笔画、音律,如何被背叛,与正义产生断裂。这也是一个朴素的提问,它让人们不再因为一个人的知识光辉而对其迷失判断力。

老斯坦纳:父亲的远见与影响

近日,乔治·斯坦纳在英格兰剑桥去世,不到半年,英语世界在失去了哈罗德·布鲁姆之后,又告别了他们另一位文学批评大师。

乔治·斯坦纳有半生时间在英国度过,他青年时在牛津求学读博,后来虽然辗转欧美,但在牛津和剑桥执教数年。在其自传Errata: An Examined Life(1997)中,斯坦纳透露了英国对他这个犹太家族的特别吸引力。

《斯坦纳回忆录:审视后的生命》

[美]乔治·斯坦纳 著

李根芳 译

浙江大学出版社

2012年7月

当他的父亲弗里德里克·斯坦纳还是奥地利中央银行的高级律师时,维也纳是当时欧洲的思想和文化中心之一,那是弗洛伊德、马勒和维特根斯坦的世界,但对维也纳的犹太知识精英而言,曾由迪斯雷利这个犹太人当过首相的英格兰,有着神秘的魅力。像他的朋友、后来负笈英伦并成长为英国一代史学大师的刘易斯·纳米尔一样,老斯坦纳也有过一个英国梦。

但老斯坦纳的风湿病,让他最终决定举家迁往气候更暖和、医学更发达的法国,当然,这一迁离的重要原因,是老斯坦纳从维也纳的空气中洞察到犹太人的生存危机。跟当时很多对纳粹主义不以为意的朋友不同,老斯坦纳早早预感到纳粹主义和希特勒对欧洲的威胁,在他看来,维也纳正是“纳粹的摇篮”,纳粹主义是维也纳现象,而非德国现象。他在这个问题上的固执己见和悲观主义态度,甚至让他被同僚们嘲讽为“令人讨厌的卡珊德拉”。

老斯坦纳不是普通律师,他有着深厚的古典学、法学、经济学、文学和历史学知识,出版过关于圣西门乌托邦经济学和十九世纪晚期奥地利银行危机的专著,用乔治·斯坦纳的话说,老斯坦纳的学问“博而精”。

彼时的维也纳是奥地利经济学派的中心,门格尔和米塞斯等人对德国历史学派和计划经济的批判,以及对英国古典经济学的推崇,想必精通经济学和金融学的老斯坦纳不会陌生。在这样的环境下,老斯坦纳的英国情结就不难理解,这样也能解释,为何老斯坦纳能像米塞斯、哈耶克那一代维也纳人一样,总能敏锐预见到极权政治的危险。

老斯坦的政治洞见及其对犹太人命运的思考,深刻地影响了乔治。乔治后来回忆道,正是他那富有远见的父亲,将他们一家子从希特勒手中拯救了出来。而且老斯坦纳相信,犹太人无论走到哪里,都是被迫害的对象。

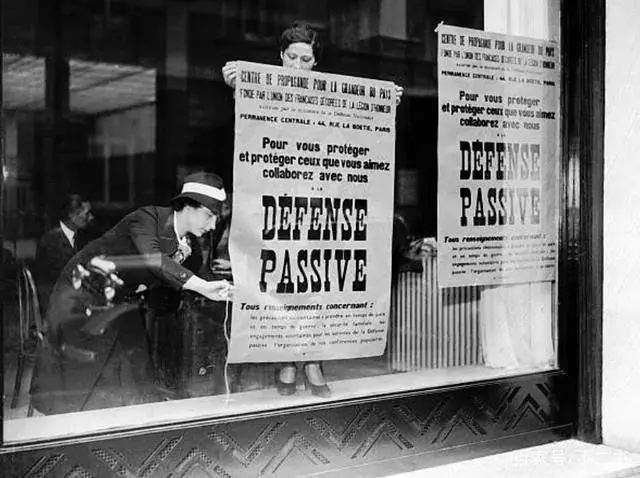

所以,他让自己的孩子从小要学会几种语言,作为谋生技能。乔治·斯坦纳从多语言环境中长大,法语、德语和英语成为其母语。到5岁时,他能用英语阅读莎士比亚,用古希腊语阅读《荷马史诗》,并从一个流亡学者那里学会了古拉丁语。后来,在70年代的日内瓦大学,他能用4种语言教学。1940年,老斯坦纳带着全家去纽约旅行,他坚持留在美国,没过多久,希特勒的军队就征服了巴黎,老斯坦纳的政治远见再次拯救了一家人。

■ “二战”期间在德军占领下的巴黎,商店贴上被动防御的公告

思考主题:人类文明在20世纪的遭遇

乔治·斯坦纳承认,自己的名字能逃出纳粹的花名册,是“偶然的好运”。但只要想到自己是犹太人,他依然感到害怕。从某种程度上说,老斯坦纳的政治关怀被乔治·斯坦纳继承了下来,他从小在其父亲影响下感触到的身份危机和遭遇的流离生活,刺激他一直保持着用犹太人身份反思现代文明的视角。从20世纪50年代起,斯坦纳开始了作为文学批评学者和作家的生涯,他著作等身,出版了四十多部专著,散论无数,涉及几乎所有人文领域,是学贯古今之人,或者说是典型的“文艺复兴人”。

但纵观其学术思想生涯,我们发现,斯坦纳终其一生不变的思考主题,是人类文明在20世纪的遭遇,特别是犹太人为什么会遭受被流放和被屠杀的命运,这是其思想图谱中的核心问题意识,也是斯坦纳给现代人留下的宝贵遗产。他深入历史、哲学、政治、宗教信仰和语言学的世界中,探究这些主题,很多文章被结集出版,中文世界翻译过来的《语言与沉默》即是这方面思考的代表作。简而言之,在斯坦纳看来,这可能是犹太人甚至是文明本身的宿命。

《语言与沉默》

[美]乔治·斯坦纳 著

李小均 译

世纪文景·上海人民出版社

2013年11月

(点击书封可购买)

从法国大革命到纳粹上台之前近一个多世纪,在这个欧洲现代文明的生成期,犹太人是重要的贡献者,是现代性的塑造者。乔治·斯坦纳简要指出了很多杰出的犹太人从不同领域对文明的贡献,从弗洛伊德、马克思、爱因斯坦到海涅、柏格森、普鲁斯特、卡夫卡、勋伯格等。

他认为,1930年代以前,在那个从传统社会向现代社会转型的资本主义欧洲,这些犹太人为这种转型注入了关键因素:解放性、创造性、思想的独立性,犹太人发挥了酵母的作用。他们之所以拥有这种能力和作用,因为这个群体深深服膺于西方的人文主义传统,是启蒙运动的重要参与者,他们熟知古典文明,使用古典语言,有让西方古典文明中的核心要素复活的能力。

然而,犹太人没有因此保留住他们作为文明族群的尊严,没有保持住他们的人文主义精神传统,当纳粹将一车车犹太人送往奥斯维辛时,他们送去的还有西方人文主义的遗产。虽然在20世纪下半叶,在斯坦纳生活的时代,尚且幸存了不少伟大的犹太人,他们继续传递人文主义的余温,比如阿伦特、阿多诺、列维-施特劳斯、卡夫卡、本雅明等。但斯坦纳说,在这些犹太幸存者的语调中,我们听到的是人文主义消逝的“荒凉之声”。

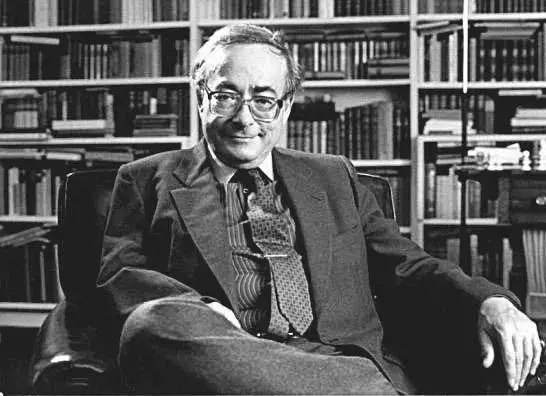

■ 列维-施特劳斯(Claude Levi-Strauss,1908年11月28日—2009年10月30日),法国作家、哲学家、人类学家,作品包括《忧郁的热带》《神话学》《遥远的目光》等

犹太人的命运:现代文明的一个悖论

对20世纪德国和苏联的灾难,一种流行的解释,是人文主义的丧失带来了那些反人类的灾难。然而,斯坦纳想告诉我们的是事情比这要复杂,不仅仅是那些深谙人文主义传统的犹太人参与了现代政治的兴起,更重要的是,希特勒的党羽,白天去奥斯维辛上班,晚上会在家读里尔克或者听巴赫;希特勒希望以艺术家的身份得到世人认可。

正是在这里,斯坦纳指出了现代文明的一个悖论,即犹太人遭受这样的命运,部分原因是他们自己造成的。在一篇评论君特·格拉斯《狗年月》的文章中,他写到,是犹太人“自食其果”,他用施虐与受虐的关系来形容纳粹与犹太人的关系,“犹太人提供给暴行的诱惑太微妙、太亲密,难以抗拒。”

这种微妙而亲密的诱惑,是什么?这种诱惑,与其说是犹太人提供给施暴者的,不如说是犹太人提供给现代文明的。

这种诱惑,如其在《一个幸存者》中所言,是他们带来的创造性、解放性和独立性,同时,也包括他们带来的激进性,比如他说,在马克思、弗洛伊德和爱因斯坦身上,“我们觉察到一种压倒一切的空想逻辑和抽象想象的冲动”;“在勋伯格和卡夫卡的颠覆作品中,在康托尔的数学中,都有对感官和精神想象能量的暗示,都有将犹太人的情感释放进一个新的让人害怕、不受任何敬畏羁绊的世界。”而马克思等人理论的空想性,和卡夫卡等人对非理性因素的张扬,正是现代历史的标志性面孔。犹太人为现代文明植入了割裂传统的一面,和对传统欧洲价值观的“离心”气息。

除此之外,更隐秘、更亲密的诱惑,在于纳粹的“选民论”和民族主义与犹太教神学之间的关联性,他写道:

“历史上一个残酷、深刻的反讽就是‘上帝选民’的观念,一个人种由于特殊的命运从而超越其他人种之上的观念,正好滥觞于以色列。纳粹主义的词汇中,就有对这个犹太观念的复仇戏仿的痕迹。上帝在西奈山上拣选子民的神学母题,回荡在主人种族的借口及对千禧年统治的信仰之中。因此,在纳粹对犹太的迷恋关系中,存在着一丝微妙但却恐怖的逻辑。”

发现这一逻辑,不是新鲜事,20世纪思想史研究对此已有定论。

除了斯坦纳的这篇小文,像2007年去世的英国大历史学家诺曼·科恩(Norman Cohn,代表作The Pursuit Of The Millennium),和当代哲学家约翰·格雷(John Gray,代表作《黑弥撒》)都有专著讨论此问题,他们认为,法国大革命以后的现代革命运动和革命意识形态,尤其是德国的纳粹主义和苏联的共产主义,有着深刻的宗教根源,比如它们的民族主义观念和乌托邦情结,就源自中世纪基督教的选民论和末世论。

■ 在电影《民族聚居区》(Ghetto,2006)里,“二战”期间,在立陶宛的犹太人聚居区中,负责管理片区的纳粹军官是一名狂热的音乐爱好者,他偶然逮住了正在行窃的歌手,被其歌声所吸引,于是决定放她一马,但让她必须参加由当地犹太警察尚所组织的音乐演出,用歌声来取悦囚禁他们的纳粹军官。简介参考豆瓣条目。图为该剧剧照。

那种想要在人间建立天堂的乌托邦情结,在民族主义的襄助之下,给20世纪带来了一场又一场革命。犹太人便成为这一历史的牺牲品。

斯坦纳认为,犹太人本来有历史基础、有现实资本、也有忠诚的愿望,获得德国统治阶层的信任,成为德国民族的一部分,甚至成为他们流浪的任何一个国度的一部分,他们“不甘心永远充当客人”,“他们千辛万苦地证明自己的忠诚。”然而,他们一直是被怀疑的对象。对他们而言,“民族-国家实在是可疑的避难所”。“公民身份”对他们这个流浪民族而言,是个奢侈品,是他们“必须谨慎地与每个东道主反复协商的契约” 。

为什么会有这样的命运?斯坦纳认为,根源在于民族主义。他写道:

“民族主义是我们时代的毒液。它把欧洲推向了毁灭的边缘。它使亚洲和非洲的新兴国家像发了疯的旅鼠。宣称自己是加纳人、尼加拉瓜人或马耳他人,一个人就免除了许多烦恼。他不用挖空心思去想自己是谁,他的人性在哪里。他成了整齐划一武装起来的一伙人中的一员。现代政治中每一次暴民的冲动,每一次独裁的企图,都靠民族主义哺育,都服食了仇恨的药汤;这种仇恨使人类隔着一堵(柏林)墙、隔着十码之距的垃圾场,龇牙咧嘴、拔刀相向……民族主义轻易(必然)就会堕落为狭隘和暴行,当犹太人对此提出反对之声时,他是在还旧账。”

民族主义作为一种整体主义意识形态,对个体有着强大的动员能力,但却容易忽略个体作为人的价值和意义,因而权力在利用它追求各种宏大理想时,也就极易滑入漠视个体甚至反人性的深渊。

利剑与书籍:文明,何以走向反面?

如果说犹太人贡献给纳粹和苏联的“毒药”,是古代的犹太人制造的,“他们有可能有现代的解药——激进的人文主义,将人类视为人之为人的进程”,也就是完全恢复人作为一个个体的人的尊严和力量,以充分的人道主义和个人主义,对抗民族主义和种族主义的整体主义逻辑,就像阿伦特和安·兰德曾经宣誓的那样。他认为,马克思做出了这方面的尝试,后者要消除阶级和国界,实现全人类的解放。但是,“他把人类想得太浪漫、太美好。民族主义是两次世界大战的主因和主要受益者。全世界的工人没有联合起来,相反,他们相互残杀。甚至乞丐也裹上了国旗。帮助苏联在1941年幸存下来的,不是社会主义理想和阶级团结。而是俄罗斯的爱国激情和全民族意识的怒吼”。

斯坦纳是带着悲哀的语气审视犹太人与民族主义的关系的,在文末,他回到一个很现实的问题:以色列的立国问题。犹太人为纳粹带来了毁灭他们的民族主义毒药,但他们最终依然要仰仗它来重建自己的家园,从而回到一种可悲的循环。这或许是他们的宿命,也是文明的宿命。

文明没有抵抗住野蛮,文明本身孕育着反文明的力量。阅读歌德的人并不比不读歌德的人更少成为野蛮的同谋。在《后记》一文中,斯坦纳细致地介绍了犹太遇害者卡普兰在集中营写的《痛苦的经卷:卡普兰华沙日记》,卡普兰发现,纳粹的威力在于,他们同时拥有书籍和利剑,“在同一个人身上,既有兽性,也渴望人文”。斯坦纳说这是“令人气愤的真相”,我们对文化抱有的希望,“似乎在打碎我们牙齿的时候,文化并没有在场。然而,如果我们不能逐渐理解一点卡普兰平静精确的情感,也许,打碎我们牙齿的时候,文化也会在场”。

■ 乔治·斯坦纳和他的书架

因此,斯坦纳一直耿耿于怀的是,当犹太人遭受纳粹的非人待遇时,那些远方的文明人为什么无动于衷?英国和美国的军队,明明有能力和机会炸掉德国人的集中营,波兰和匈牙利的地下组织,明明向伦敦发出过绝望的求救声,但他们为什么无动于衷?斯坦纳称之为“丑陋的谜”;更可悲的是,斯大林政权与希特勒的纳粹共同编织了一张迫害犹太人的“魔网”,而波兰和乌克兰的当地人,甚至帮助德国人追捕森林里的犹太难民,这是“现代历史中最卑鄙的一幕”。

斯坦纳试图为这个“丑陋的谜”寻找一种解释。从受害者和旁观者的角度看,一个可能的原因是,善良的人性面对邪恶时的迟钝。一个正常的人,一个仁慈和有尊严的人,总是不那么愿意相信邪恶正在发生。甚至有犹太人在毒气室的大门关上之前,也不相信大屠杀是真的。这种怀疑让受害者抱有天真的幻想,还培养了无数的沉默。另一个角度,是纳粹主义本身的性质。纳粹主义是“灵魂疾病”,它“放纵了潜藏于我们身上的非人性”,不只是简单地处死一个人,它是通过蹂躏人性来灭绝人性,比如它蹂躏人的善良、情绪、希望和选择。

纳粹主义为什么会具有这种“恶魔性特征”,它为恶的动力来自哪儿?卡普兰在《日记》里的一句话,也许能提供解释,他讲到德国是一个有着高雅文化的民族,他们会为书籍疯狂,他们的威力在于同时拥有利剑和书籍,“当劫掠行为以意识形态为前提,以本质上是精神的世界观为前提,那么,其力度和持久性就无可比拟”。换言之,是“意识形态”和“精神的世界观”在指导他们为恶,是那些由深邃的哲人和衣冠楚楚的理论家所阐发的抽象观念和价值体系,这种高度文明化的东西,反而让他们走火入魔,让他们彻底丧失了人性。

在这个意义上,斯坦纳的文字更像是对文明的控诉,他似乎一直在提醒我们,要对“文明”的撒旦面孔保持警惕,“文明的居室不是避难所”,他“从未对任何居室有过信心”。

因为,当斯坦纳回望历史之时,他对人类实在太过失望。