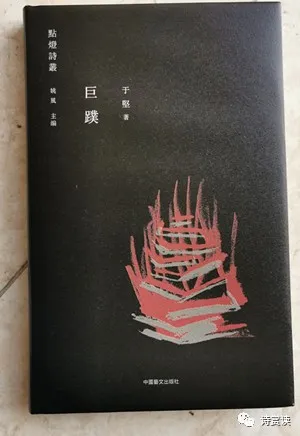

草树:诗人与时代——漫议于坚诗集《巨蹼》

草树 诗赏读 3 days ago

草树,本名唐举梁,六十年代生于湖南。1985年毕业于湘潭大学。曾从事技术、管理和房地产开发工作。有作品发表于《诗刊》、《十月》、《诗江南》、《诗建设》、《汉诗》等刊物和入选各类选本。2012年获第20届柔刚诗歌奖提名奖,2013年获首届国际华文诗歌奖、当代新现实主义诗歌奖。著有《马王堆的重构》、《长寿碑》等诗集四种。现为湖南师范大学文学院特聘教授,讲授诗歌写作。

诗人与时代

——漫议于坚诗集《巨蹼》

草树

1966年,文革开始。那一年我一岁多,蹒跚学步;于坚12岁,已经具有完整的记忆,有他的近作《巨蹼》为证。

8岁那年,一天中午母亲在房里呻吟,奶奶让我快去喊华晚奶……很多年以后,我才意识到那是一个新生的时刻,一个拯救的时刻。那个体态丰腴的接生婆跟着我,在田野上奔跑。她的两只大奶子在士兰布衣服里,就像两只米袋子装满了白米。——这岂不是菲利普·拉金的《日子》描述过的情景:田野上走来神甫和医生,他们和华晚奶,有着一样的气喘吁吁。——又过去几年,一天夜晚,在我每日上学路过的狼山坪,我看见一颗巨大的栗子树上绑着一个女人,挤进密不透风的人群,发现那个人正是华晚奶,我有些迷惑了。一些人朝她吐口水。一个人朝她衣领斜出的奶子,砰的一拳……有人说她偷了公家的黄花,我心里一怔:几天前,母亲夜里带着我去公家地里摘辣椒,那岂不也是偷?远远的狗吠惊心。这个声音很多年还在我的心头萦回。

关于文革,我没有太多记忆。于坚的《巨蹼》,补上了这一课。历史课的课堂上,不会有真正的声音。老师的声音是对课本复制,课本是经过提炼、删减,掺和了意识形态定见的意义集合,更接近几何学而不是文学。每一个诗人都要为他处身的时代作证,因为身体的在场确保了他的证词的可信度。当代诗人比以往任何时代更重视诗与真的关系,浪漫主义文学唯美是从,“修辞立其诚”的原则时常被写作主体僭越。每一个诗人都会经历特定的时代,十八世纪的诗人对处身其中的时代的透视,不可能让二十世纪的诗人代言,因为来自书本的历史性经验,经过时间的过滤,没有身体在场,很难维护诗的真实性。个人性经验是写作的基本场域,一切公共性经验难以提供真正的诗性。在二十世纪现代主义文学趋于巅峰之时,菲利普·拉金说,“我写诗是为了保存我所见、所想、所感的事物(如果我能够因此表明某种混合和复杂的经验的话),既为我本人也为别人,不过我觉得我主要是对经验本身负责,我试图要使它不致被遗忘。为什么我要这样做,我也说不清楚,但我认为在一切艺术归根到底,都包含这种想保存的冲动。”一个诗人的写作出现历史的视域性存在,那定是来自当下的词语的声音的召唤,还有一个前提是他曾亲历其中并确切地感受过。任何凭借历史经验发挥想象的声音,不是真正的诗的声音,没有身体在场,其真实性大打折扣。

我们这个时代仍然热衷于修辞学——一些诗人仍然试图对隐秘的意义精心打扮,从而一如既往获得时代的订单。受惠于体制的诗人,似乎不得不或甘心情愿将目光定格于这个时代玻璃闪闪的高楼,重新恢复一种我们曾经称之为“歌德体”的写作,与时代保持一致方向。但是真正的诗人是不合时宜的人,正如罗兰·巴特在法兰西学院讲座的一个评注里总结的:“当代人是不合时宜的”。对于诗人来说,“不合时宜”并非一个思想不成熟、对父辈显示出叛逆姿态的孩子,他所做的反拨不过是“你让我走这条路,我偏偏选择另一条”的倔强,甚至无知,而是一个凝视时代的人,在某个寂静的时刻,倾听身体里时代的搅拌机巨大的轰鸣声,并观看漩涡里水泥和沙子的混合状态以及这种状态里人的处境:每一个人都不能置身浑浊之外,包括那个掌握搅拌机开关的人。

当代诗人经历了“叛逆”、“争吵”、“和解”,理应不再总是那么怒气冲冲,因为诗人作为一个立法者的观念过时了,诗人也早已走下神坛,变成一种边缘人或另类人群。活在诗歌幻觉里的诗人永远不会成熟,也难具备谦卑的精神,不可能放下姿态,去倾听这个时代,结果是诗人站在山顶上发言,山下河流滚滚流去。另一类诗人以一种新的姿态付诸写作,他们在观念和日常之间试图建立一种新的语言乌托邦,美其名曰“先锋”,仿佛与时代没有半毛钱关系,或者他们的写作是超时代的。

任何一个诗人不能置身于时代之外。他们是滚滚长江的一份子,只是长江滚滚东去,他们可能会在某一时刻,停顿一会儿,就是那么一小会儿,诗人和时代之间,出现了一个焦距准确的距离,这个距离保证了倾听所需要的寂静、凝视所需要的空间。对于于坚的《巨蹼》来说,这个距离是成年到幼年的距离,是古典—现代世界观到当下的距离,不是出离于时代之外观看和倾听,而是在时代的深处:比如书林街南诏时代建成的一座塔底,有一天塔底下大字报裂开,露出的一条黑缝,它后面突然冒出的声音,让他脊背发凉!毫无疑问,那个裂缝后面出乎意外的声音,是历史课本里不可能有的,它出现在诗中,源于诗人在某一个寂静时刻再次倾听。它出现在诗中,使历史那庞大笨重的底盘,拥有了一个千斤顶。

1923年曼德尔施塔姆写下了一首题为《世纪》的诗(“世纪”在俄语中亦作“时代”或“年代”)。阿甘本说,“这首诗并没有对世纪进行一种描述,而是对诗人与他的时代之间的关系进行了描述,也就是说,对当代性进行了描述。打开第一节诗的词语,不是‘世纪’,而是‘我的世纪’或‘我的时代’

我的世纪,我的野兽,谁能

直视你的眼睛

用他自己的血焊接

两个世纪断裂的脊骨?

诗人——必须为他的当代性付出生命的代价——不得不把他的凝视牢牢地固定在他的世纪-野兽上,他必须用自己的血来焊接时代断裂的脊骨。”(阿甘本)曼德尔施塔姆出生在十九世纪和二十世纪之间,他所处的时代,是两个不同体制的时代的过渡期作为一个诗人,他不过是革命的履带下一粒沙子,他不做一粒和坦克同步前行的沙子,固守沙子的位置,必然被碾碎,碾碎的当然还有时代的脊骨。同时作为诗人,他还要以自己的鲜血,去焊接时代的脊骨,“用一根长笛/连接岁月支离破碎的膝”。二十世纪到二十一世纪之间,中国经历了民族的伟大复兴,对于年轻的一代,文革的灾难已经变成神话。我们所处的两个世纪之间,时代脊骨的裂痕,是否已经自动愈合?铲土机不同于坦克,但是它作为一个建设者,是否同时首先是一个破坏者?在桂林,一个抵抗者的身体变成大地的海拔的精确标注,可以为证;在北京,一个叫安元鼎的公司的铁皮车,可以为证。这些事件作为一种现象已经得到修正,但是只要凝视这个时代的脊骨,同样布满裂痕。在这个时代,诗人不必像曼德尔施塔姆一样付出生命的代价去焊接时代的脊骨,但是需要诗人俯身大地去倾听,而不是作为一个言辞滔滔的表达者,去表达。这个时代已经有太多表达者,太多陈词滥调的表达。意义的搬运和修饰,终是一种粉刷匠的行为。

于坚是一个谦逊的倾听者,尽管倾听之时他的表情复杂。他之谦逊,是出之于对语言的敬畏。他很早就旗帜鲜明地“拒绝隐喻”。他反对隐喻,就是反对陈词滥调,反对意义的搬运,反对遮蔽真相。他并非一个隐喻的戒毒者。但他使用隐喻不是转运意义,而是寻找语言的精确形式,是简单的描述不能直陈其是之时,“不得已而为之”。“红色巨蹼在起舞”,是在红卫兵大串联、父亲被拉出去游街之时,一种虚妄而又真实的声音获得了一个语言形象,其所指就当然不同于《大象十章》里那些大象的巨蹼,后者沉重坚实的声音所至,已是一个诗人的写作或文明前进的脚步。彼巨蹼非此巨蹼,在不同的语境中有着不同的命名。“名可名,非常名”,于坚深谙此道。此“巨蹼”是一个时代的主宰力量的象征。作为第三代诗人的代表,上个世纪八十年代以先锋派名世,在我看来,与其说于坚的写作是先锋派的,不如说是古典主义的——

“玉阶生白露” 念了一句

血就顺着他的耳朵淌下来了

我等待着一声枪响

另一次看见父亲的血是在厨房里

他忽然嚷起来 红色的汁液滴在切开的苹果瓣上

我妈妈的湖蓝色裙子在卧室深处一闪一闪

这是“巨蹼”这个音顿拓展开来,生出两个意味深长的场景,这种并置方式是古典主义的,中国的古典诗从《诗经》以来就是这么干的,只是新诗肇始之初,深受西方现代主义的影响,“翻译体”盛行,诗人们热衷于寻找一个“客观对应物”去和世界沟通。从根本上讲,几代诗人都困于对纷繁的现象进行“提纯”的方法论苦恼:一个语言炼金术士的苦恼,一个语言魔术师的苦恼。于坚另辟蹊径,省去大脑的烦恼,打开身体的五官,恢复中国古典主义诗人“倾听和观看”的传统,直陈其是,语言言说。当然其“观看”,是在一架摄像机之后的“观看”,取景框的构图和焦距的调校,由诗人的世界观决定。《巨蹼》之“观看”,其背后,不单是蕴含着一个诗人对一个已经逝去的疯狂时代的反思,其现代性的价值在于,只要历史灾难没有得到彻底的反思,或者亲历其中的一代诗人不对此作出反思,那么再过若干年,它就变成传说、神话。当然诗人的“反思”,是要诉诸于“观看和倾听”,惟其如此,诗才能进入读者的心灵,产生共振。只有这样,语言才会成为文明的篮子,不断添加新的果实。“巨蹼”是一种新命名,独特而个人化,生成于具体的语境,它丰富了语言庞大无边的传统。

诗是声音的艺术。诗的声音不是写作主体声音的言辞滔滔,而是词语的自发性声音形成音顿,如同光亮,“以文明之”。在连口语诗人也对新诗和散文的分野模糊不清露出焦虑的神色时,于坚写得坚定而自信,因为在他的诗学谱系里,诗是非时间性的——相对于历史性的线性时间,他在每一首诗内部给时间一个位置,即是音顿。由于这个音顿,诗从散文化的分行脱颖而出。一只绣花鞋,在他的听觉里成为一个音顿,它是从凝视过去不远的那个时代得来。1966年4月26日,少年于坚看见千千万万的脚踏过去的东风广场上,有一只踩脱的绣花鞋,如果不是因为他个子矮,如果不是一个少年还保持着对世界的好奇和敏锐、没有陷入盲从的集体脚步,这只绣花鞋不可能被发现,也不可能在几十年后作为一个寂静的音顿,产出一首名叫“绣花鞋”的诗。作为一个成熟的诗人,于坚再次看见那只绣花鞋,源于一种深邃的历史视野,源于那个音顿在听觉里形成——尽管它以一种“声音的不动”的能指形式。在那个“戒指一只只开裂裙子回到布”的夏天(《那个夏天》),在那个孔庙遭受乔伊斯的《尤利西斯》一样的命运的时代(《秋天的尤利西斯》),世界的色彩和丰富性被取消了,政治生活取代日常生活,“像我外祖母那只”绣花鞋,便成为一个真正的语言符号:无声胜有声,不言却意无穷,就像黑白电影《辛德勒名单》最后出现的那个彩色的孩子,像一个光亮,越来越大……

诗人和时代的关系之核心是当代性。气息所至,长笛的每一个孔都发声,不同的音符从不同的年代发出,构筑一条时间之链。但是重要的是,第一个声音源自当下,而非回声,只有“道成肉身”建立的“此在”之原点,引发回声,划出的声音之圆,其空间便成为一个共时性的空间。于坚的写作,打破了当代一些所谓先锋诗人拒绝共时性的误区,从而实现了当下和过去、现代和古典的对接,而它的根基,是个人性经验和日常生活。于坚说,“日常生活是毫无意义的,因为在意义如此玄奥深邃五彩纷呈的历史下面,它是支撑一切的东西,它是最基本的词,它是世界的河床,它不可能服从于任何单向度的意义。”对于一个诗人来说,坚持把诗的地圈梁以日常生活浇铸,首先必须具备洞穿纷繁现象的洞察力,以及谦卑专注的倾听姿态,没有凝视和倾听,即便洞察力非凡,仍然难以发觉词语和气息化合而成的音顿,并获得广阔的回声。《巨蹼》收录的《舅舅》,堪称于坚九十年代重要的代表作之一,它的声音从静默开始——死去的舅舅躺在殡仪馆大厅的水晶棺材里的静默。这是一个令人悲痛的静默时刻,作为一个音顿,是一个普通人一生的终结点,对于一个时代,一点浪沫而已。历史性的舅舅正在消失,而视域性的舅舅,以前所未有的清晰度出现在语言的运动中。音顿以饱满的势能拓展开来,舅舅平凡而不无荒谬的一生——这种荒谬感,由词语的声音和共时性的存在熔铸,而非意义的阐释,看似客观冷静,实则激流暗涌,对时代构成映射。这一类作品还有《罗家生》、《张丽萍》、《木工陶明》、《王向东的父亲是造反者……》 ……等,真名实姓,一曲曲小人物的哀歌,为小人物立传,也是为时代作证。

《巨蹼》一如既往,坚持口语策略,以叙述为主,立足个人性经验和日常生活。口语和日常生活的双重无意义,致力于建立一种生物属性的诗学。于坚的写作,摆脱了对象征主义或意象主义的依赖,其诗学不是建立在西方的现代主义传统,而是根植于中国的古典主义传统,天人合一,道法自然,执白守黑,从文明的荒野中去命名事物,建立语言的故乡。在诗的形式上,他也从没有新诗格律化的冲动,没有像前辈诗人闻一多、冯至等或同时代诗人那样引进西方的十四行诗,或者六音步或五音步诗,而是服从于气息、呼吸,以音顿或音顿的拓展去完成新诗的内在形式建设,彻底摆脱了意象的“隔”和“偏差”。他使用的隐喻与其说是“意象”,不如说是“语象”,是给予声音准确的语言形象,而不是为意义做嫁衣。于坚的写作或许看上去有些“散漫”和“粗糙”,但是它的背后有一个巨大的信念支撑,即是说,汉语新诗的本质是解放语言,因此他几乎冒着其写作可能打入非诗另册的风险,而坚持发展语言口授之诗,一切都建立于对“元语言”的“观看与倾听”。如此,其写作就自然而然与中国古典主义诗学方法论保持同步,而与意象主义大异其趣。这一诗学观念带来了无限的活力,它向广阔的日常生活敞开,语言获得了更多机遇,而不再受限于象征主义的困境,生活场景进入诗的场域,比古典诗有着更为充分的呈现,以一种联系性原则而不是因果关系,重建古典主义诗学的现代性构建。比如《市长来了》、《鞋匠》,其声音的原初形式呈现,与“人闲桂花落,鸟鸣春山空,月出惊山鸟,时鸣春涧中”,并无二致,只是后者诉诸于自然,而前者着眼于日常、人文,且其诗歌美学从单向度的唯美,走向了现代诗歌美学的反讽、荒谬、无奈等更为复杂的维度,把维护诗的真实,摆在了前所未有的头等位置。

去年在深圳“诗歌人间”的讨论会上,西川说,当代艺术如果没有反讽,几乎是不可想象的(大意如此)。反讽是当代艺术的基本语调,当代诗亦然。反讽不同于伦理性批判的怒气冲冲或趾高气扬,它将诗的对话对象,摆在写作主体的同等位置,民主平等,和而不同。反讽当然还是诗人与时代保持着谨慎的距离、“不合时宜”的态度的具体表现。警惕歌唱性,去浪漫化,去英雄主义,恢复平民视角,俯身大地倾听而不无限崇高。于坚很少怒气冲冲地指点江山。激扬文字而不指点江山。其“激扬文字”除了《对一只乌鸦的命名》、《拉拉》、《爵士乐》等作品洋溢着解构主义的激情,其基本姿态是谦逊和内敛,且其反讽蕴含着丰富的情感:《1966你夏天之场景》的荒谬,《我看见落日头破血流》的沉郁,《性欲》的愤懑……对于缺少经验的诗歌读者,可能会误以为于坚许多作品是现实主义的,尤其是那些诗的声音处于“赤裸状态”的作品,那些不言之诗。然而正是其反讽的语调、联系性原则,使它们脱身出来,是现实主义的又是超现实主义的,其音顿或音顿的拓展,也犁出了诗和散文的分野。比如《莉莉玛莲》,在那个取消色彩丰富性的时代,恋爱的基本权利也被取消了。一个十九岁正值荷尔蒙爆棚的青年,除了手淫(有污点的床单)和“偷听”外国电影以“谴怀”,剩下只有绝望了——

她走进我的小房间

穿着女式军装

她父亲给她的

坐在我的单人床边上

一边搓摩着床单一边看天花板

不说话

有污点的床单

床头摆着语录和鲁迅书

一台自己装配的小收音机

藏在枕头套里

一只耳朵听外面的风声

一只耳朵偷听外国电影

它刚刚播过莉莉玛莲

这是一个寂静的音顿的延时,其语调也冷静到几乎听不出反讽、荒谬和绝望,但是一种寂静而浓烈的气氛营造起来,在此作者没有依仗“催化剂”去升华,没有道德启示录式的抽象或金刚怒目式的批判,而是继续专注于倾听——倾听“此时此地”内心独白的声音:“莉莉玛莲/你来干什么/雪花膏搽了那么多/胸前停着一对奶”,戏剧性独白和对话结构的出现,是生成的,而非预设的,它显然比升华之后再还原为一个“客观对应物”更直接,更具冲击力。切·米沃什在《废墟与灾难》一文中谈论战后波兰的一位诗人说,“很多年后,斯维尔什琴斯卡试图在诗中重构这场悲剧:筑街垒;地下室医院;被轰炸的房屋坍塌后把避难的人活埋;缺乏弹药、食物和绷带;以及她本人作为一位军队护士的历险。然而,她这些尝试没有成功:它们太唠叨、太哀怜,她销毁手稿。(还有,俄罗斯扮演了镇压起义的角色,因此在很长时期内起义是一个被禁止的题材。)要等到事过境迁超过三十年后,她才找到令她满意的风格。”于坚在诗中给时间的位置,在此是一个20世纪七十年代的一个小房间,经历二十多年的时间沉淀,他显然剔除了所有情绪的泡沫,呈现了真正的情感质地,并达成一种满意的风格——那就是冷静,客观,冷静中有愤懑的反讽,客观中鲜明的态度。

现代主义的写作强调对世界的整体性观照,高度抽象后具象还原,诉诸于“客观对应物”或“最高的虚构”,其本质当然是重构性的。于坚大部分的作品是个人性的,其立足个人性经验和日常生活的写作,大抵也可以归为一种时间的重构,但是两者的重构对象却是大不相同。前者可以将历史、神话以及宏大事件作为抽象的对象,抽象后加以还原,与其说是重构时间,还不如说是表达一种认知——不过是以形象化的方式;后者则专注于一种“元语言”的倾听,一切听从语言允诺,语言言说而非主体言说。于坚也涉足整体性写时,他采取的策略是解构主义的。反讽,解构,写作主体的声音出场,但在纷繁驳杂的声音中,舌根始终含着一个冷冷的“不”。《巨蹼》收录的《沙滩》,堪称最新的杰出代表——

霞光从远处袭来另一位

举世瞩目者就要一跃而出

“东临碣石以观沧海”

庄严雄浑整一

“无法较量的伟大”

厚德载物哦苦海您的丰乳肥臀

您的母仪天下您的万年方阵

您的大包大揽您的大起大落

您的大合唱挡不住厌倦

高潮终结处出场的是……

沙滩

涛声聚集的声音,或回声,一堆陈词滥调。于坚不是拒绝隐喻、反对陈词滥调?纷繁声音,或古代,或当下,在一个共时性的“此时此地”碰撞,解构,高潮终结处出场的是沙滩,正是一个大写的“No”!解构,去蔽,趋于澄明。风格的“汪洋恣肆”和“沙滩”这个词天然匹配,于坚不负其望。“拒绝隐喻”的于坚接回“隐喻”,以反讽的方式,在解构中建构。“沙滩”这个词打开,是一个文明的检测场,一个存在与虚无的交界地,一个充满奇迹和“轮回”的露天展览馆。一个诗人进入一个审美场域而不被惯常的审美经验裹挟,需要深邃的眼力、与海浪方向相悖的世界观和真正成熟的现代语言观,于坚显然已经臻于此境并具备了一种出色的腕力,挥洒自如,营造一片浓缩的“沙滩胜景”,气象万千,雄浑苍劲。

保罗·策兰在《不莱梅文学奖获奖致辞》说,“因为诗歌不是没有时间性的,诚然,它要求成为永恒,它寻找,它穿过并把握时代——是穿过,而不是跳过。”我以为于坚的《巨蹼》同样穿过并把握了一个时代:对这样一个时代,不是以“十年浩劫”简单“跳过”,而是以带着诗人的气息、脉动、心跳和日常场景,以及那个时代人的生活方式,重构了点滴的时间,这点滴时间里人的处境、精神的荒谬,比那些穿戴整齐的历史教科书显然更有说服力——这些点滴的时间,汇成时代的汪洋大海。作为诗人,于坚一如策兰和曼德尔施塔姆,以其使命担当有力地维护了当代性和诗性正义,以诗之长笛连接起一条时光之链、文明之链。

2020.7.12

于坚,20岁开始写作,持续四十余年。著有诗集、文集日四十余种,摄影集一种,纪录片四部。曾获华语文学传媒大奖“年度杰出作家”奖、人民文学奖、朱自清散文奖、百花文学奖及鲁迅文学奖等多种文学奖。