布莱希特:老子出关途中著《道德经》之传奇

胡蔚 译 燃读 2019-02-20

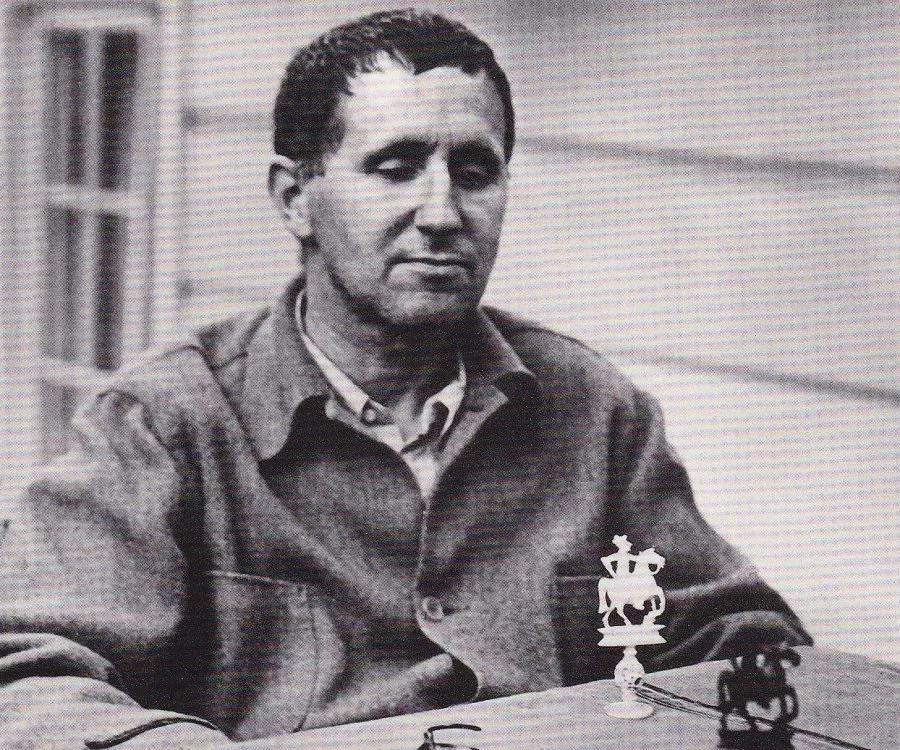

贝尔托·布莱希特(Bertolt Brecht,1898-1956),著名的德国戏剧家、诗人

老子出关途中著《道德经》之传奇

诗|布莱希特

译|胡蔚 译

1.

当先生年已古稀、衰老脆弱,

内心渴望安宁,

因为这个国家里的善再次变得稀缺,

而恶的力量又一次占了上风。

于是,他系紧了鞋带。

2.

于是,他收拾好行李,带上所需之物,

乏善可陈,但尚有些许:

如傍晚所需要的烟管,

和随身阅读的小书。

细面馒头,若干。

3.

来到山谷他又一次欢喜,

择路入山以后,便忘了山谷的存在。

他的牛因有鲜草吃而愉快,

载着老者,边走边嚼,

在老者眼里,它已经够快。

4.

但,第四天,山崖下,

一位关尹拦住了他的去路:

“有没有贵重物品需要申报?”——“没有。”

牵牛的书童,开口道:“他是位学者。”

原来如此,关尹释然。

5.

但是这位关尹,有些兴奋,

他还有个问题:“那他有没有悟道?”

书童回答:“柔弱的水在运动中

随着时间的推移会穿透强大的石头。

你知道,坚硬的东西终会屈服。”

6.

为了在天黑前赶路,

书童催牛上路。

三人拐入一片漆黑的松林中。

突然一人冲向我们的先生:

他喊道:“嗨,你!停下!

7.

水有什么含义,老先生?”

老先生停了下来:“你有兴趣知道?”

那人说:“我只是个看大门的,

但谁战胜了谁,我也想知道。

如果你知道,那么说吧!

8.

给我写下来!你来说,这个孩子来写!

这东西可不能带走。

我们那里有纸墨

晚上还有一顿晚餐:我也在那里住。

怎么样,成交?”

9.

老者从来人的肩膀往上打量,

这个男人:打着补丁的短斗篷,赤脚。

前额上有一条皱纹。

哦,他没有遇到过贵人。

于是,老者沉吟道:“你也?”

10.

要拒绝一个礼貌的请求,

老人似乎已经太老。

于是,他大声说:“提出问题的人,

应该获得回答。”书童补充道:

“天也已经凉了。”

“好,我们住个几日。”

11.

智者从牛背上爬下,

两人一起写作七天。

关尹带来食物(这一期间,

他压低了嗓门咒骂藏私货的人)。

最后,终于成了。

12.

一天早晨,书童交给

关尹八十一章语录。

谢过他赠与的一小份盘缠,

便拐过松林,消失在山岭。

你们说:“还有比这更讲究礼数的么?”

13.

但是,我们不仅要赞美智者,

他的名字在书上闪耀!

人们先得将智者的智慧挖掘。

为此,我们也要感谢这位关尹:

是他向智者提出了这个要求。

瓦尔特·本雅明对本诗的导读

译|胡蔚

这首诗歌可以提供一个范例,了解友善在诗人想象世界中所扮演的特殊角色。布莱希特给予了友善一个很高的位置。我们阅读他叙述的传奇故事,便可以发现:一方面是老子的智慧——诗中并没有提到他的名字——这种智慧让他走上流浪的道路;另一方面是关尹的求知欲,诗歌最后感谢这种求知欲,因为关尹从智者那里索要了智慧。但是如果没有第三个因素的参与,这事也绝不会成功——这第三个因素便是友善。如果声称“道德经的内容是友善”显得有些站不住脚,但是,按照传奇中的记述,将道德经的传世归功于友善的精神,则完全是有理由的。关于友善的描述在本诗中比比皆是。

首先要注意的是,友善并非凭空而来:

老者从来人的肩膀往上打量,

这个男人:打着补丁的短斗篷,赤脚。

这位关尹的请求也还算友善,老者先要确信是合适的人选。

第二点:友善并不是顺水推舟地做人情,而是虽然做的是大事,却要显得只是做了件微不足道的小事。老子给予了关尹提问的权力,为了满足他的愿望停留几日,且将接下去将要永载史册的事件称之为:

“好,我们住个几日。”

第三点,人们认识到,友善并不会消除人与人之间的距离,而是使这种距离感更加生动。在智者为关尹做了这件大事之后,他并没有增加与关尹的交往,不是他自己,而是由书童转交了八十一章语录。一位中国古代哲学家曾经说过:“古代圣贤生活在最血腥黑暗的时代,却是人们所能看到的最为友善和欢乐的人。”诗歌中描写的老子所到之处,便是欢乐。他的牛很欢乐,老者的体重没有干扰他欢乐地吃青草。他的书童很放松,他可以用一句话淡然道出老子贫穷的原因:“他是个学者”。管理关卡的关尹心情也不错,正因为如此,他才会灵机一动,福至心田,前去追问老子的研究成果。而智者自己又何尝不是欢乐的呢?他能够拐入山林中便忘怀方才为之倾心的美景,如果不能释怀对于未来的忧愁,他的智慧又有何用?

在《家庭祈祷书》中,布莱希特为世界的友善写了一曲叙事歌谣。一共三件事:妈妈为你裹上襁褓;爸爸抓住你的手;人们为你的棺材上洒上泥土。有这三件事,就够了。因为诗歌最后写道:

“几乎每个人都爱过这个世界

如果人们给他撒过两把土。”

世界在人生最艰难的时刻展示了它的友善之处:诞生之时,踏入人生之时,以及最后离开世界的时刻。这是人性最微小的实现。在老子诗歌里又再次得以体现在下面这句话里:

“你知道,坚硬的东西终会屈服。”

这首诗诞生时,这句话对人们来说如同启示般振聋发聩,丝毫不逊色于任何救世主的预言。对于今天的读者而言,这不仅是一句启示,也是一个警句。

“柔弱的水在运动中

随着时间的推移会穿透强大的石头。”

这两句诗告诉我们,不要忽视事物的多变和变化,要重视那些毫不起眼却又理性,现实存在而又不可战胜的东西,比如水。这位辩证唯物主义者会想到受压迫者的事情。(对于统治者而言毫不起眼的事情,对于受压迫者却是现实,但是现实的后果是最不可战胜的。)最后第三点,诗歌中除了启示和理论之外还有道德:谁若要战胜坚硬的东西,不要放过任何表达友善的机会。