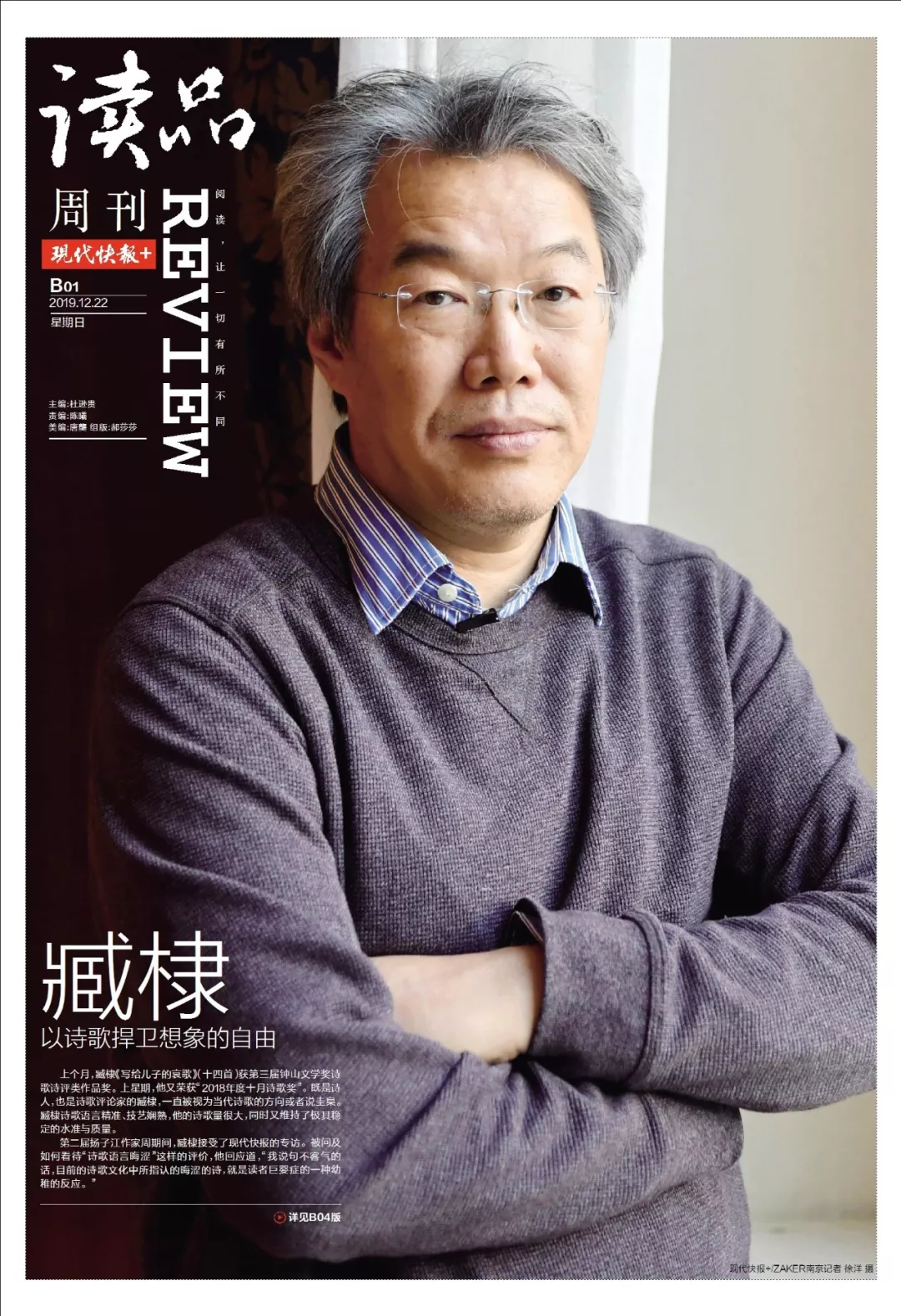

臧棣:以诗歌捍卫想象的自由 | 视频

Original 张垚仟 现代快报读品周刊 2019-12-22

来自专辑

大读家

上个月,臧棣《写给儿子的哀歌》(十四首)获得第三届钟山文学奖诗歌诗评类作品奖。上个星期,他又荣获“2018年度十月诗歌奖”。既是诗人,也是诗歌评论家的臧棣一直被视为当代诗歌的方向或者说圭臬。臧棣的诗歌语言精准、技艺娴熟,他的诗歌产量很大,同时又维持了极其稳定的水准与活力。

在臧棣到南京参加第二届扬子江作家周期间,他接受了现代快报的访问。被问及如何看待“诗歌语言晦涩”这样的评价,他回应道,“我说句不客气的话,目前的诗歌文化中所指认的晦涩的诗,都是读者巨婴症的一种幼稚的反应。”

张垚仟 / 文

徐洋 / 摄

__01

今年8月,由《沸腾协会》《尖锐的信任丛书》《情感教育入门》三本诗集组成的“臧棣诗系”出版。系列诗的写作是臧棣从本世纪初就开始的尝试,对他而言,这是进行长诗写作的一种变体。

现代文学的诗歌观念中,长诗写作被认为是一位诗人综合创造力的表现,“你文学的理想要通过长诗来实现,可能我心里面也有这么一个梦想。”臧棣坦言,在现代快节奏的生活中想要用很系统化的方式来写长诗,时间上并不允许,读者也没有精力去阅读,因而,他想用系列诗来取代长诗的写作。

“臧棣诗系”——

《沸腾协会》《尖锐的信任从书》《情感教育入门》

广西师范大学出版社

“系列诗就是你可以把一些短诗组合起来,形成一个系列。系列诗,可以形成一种独特的类型长度,从而形成足够的总体意义上的风格力量。”臧棣的系列诗,在结构、连续性、主题方面,不像传统长诗那样依赖同一性和长时间的构思,在系列诗的写作中起着主线作用的是诗人看待世界的态度,“诗人可以通过不断调整自己看待世界的态度,来挖掘世界的秘密,从而展现犀利的审美认知。有了诗歌的态度,我们就有机会锤炼出一种诗歌的方法。”

从文学动机而言,系列诗的写作贯穿了诗人臧棣对于日常生活中细微事物和细小体会的关注。“我们的现代世界里都偏于对宏大、对历史的关注,但我们日常生活中,你对节气的观感或者对食物味道的体会,这些在历史的沙漠中都是被忽略不计的。”在臧棣看来,对个人而言,正是这些看似细枝末节的东西与生命息息相关,“对我们生命个体而言,它是非常珍贵、不可替代的。我想怎么样去为这些细小的事物去代言,做一个展现。”

在仅有九行的《芹菜的琴丛书》一诗中,诗人擦亮了“芹菜”和“琴”这两个常见的意向,通过它们来重新思索诗歌、生命与死亡:

我用芹菜做了

一把琴,它也许是世界上

最瘦的琴。看上去同样很新鲜。

碧绿的琴弦,镇静如

你遇到了宇宙中最难的事情

但并不缺少线索。

弹奏它时,我确信

你有一双手,不仅我没见过,

死神也没见过。

就如同臧棣自己所写:“对那些瞬间的、偶然的、细小的、孤独的,奇异的、纯体验性的事物进行无限的呼唤,意在从细节、差异和尊严这几个角度肯定生存的可能性。而生活的可能性,实际上也是建立在对细节的尊严充满差异的观察和想象之上的。”

__02

在臧棣看来,诗歌的一个总体性原则就是“必须创新”。在其1987年所写的《詹姆斯•鲍德温死了》中,他就开始使用跨行和句中标点这些当时新颖的技术,“在诗歌的文本结构上、叙事方式上和句法上,我们当代诗人其实处在一个相当有利的关口上。我们积累的经验更多,可以放下包袱借鉴的东西,也更多。所以,更没有理由陷入审美疲劳。”

当然,诗歌的创新不仅表现在诗歌形式上,也表现在诗人的叙事观点上,“新的角度,新的视角,新的词语的组合,只要能呈现新的看待世界的方式的表达,都可归入诗的创新之列。”

对臧棣的诗歌,偶尔会有过于晦涩的评价。对此,臧棣认为,优秀的诗歌引发的解读的诗意多重性,本来就是诗的表达所追求的一种东西,诗的难懂与否也和读者的文化素养有很大关系,“而且,我说句不客气的话,目前的诗歌文化中所指认的晦涩的诗,都是读者巨婴症的一种幼稚的反应。”

臧棣是当下诗坛自始至终坚持“纯诗写作”的诗人,他曾说过“诗歌除了高贵,什么也不承担。”这与他坚持诗歌的自足性、自主性,反对将诗歌工具化的观点有关。因此,也有些读者认为他的诗歌远离现实。

《骑手和豆浆——臧棣集1991-2014》

臧棣 著

作家出版社

实际上,曾经当过一段时间记者的臧棣,问题意识中并不缺少对现实的回应。“我的基本立场是,诗歌的写作应该立足于一种现实感。作为诗人,我们必须对当代现实有着深刻的洞识。我认同美国诗人华莱士·斯蒂文斯说的一句话:最大的贫乏就是不能存在于客观世界中。”他也曾写过雅安地震、北京特大暴雨等现实题材的诗歌。可以说,臧棣对于诗歌与现实有着更深思考,并不停留在题材表面的相关。“人们常常习惯从诗歌如何处理现实题材的角度来看待诗歌的现实性,这很容易作茧自缚。诗歌的想象是一种创造性的想象,它在本质上是一种语言的行动。在此过程中,在诗歌的行动中,现实其实也是一种自我想象的产物。人们应该意识到,在诗歌实践中,如何看待现实其实就是如何想象现实。诗歌必须敢于想象现实。”

__03

在进入大学之前,臧棣就坚定地要成为一名作家。进入大学之后,受北大诗歌创作氛围的感染,臧棣也开始写诗。大四的时候,他和麦芒、清平、徐永刊印了四人的诗集《大雨》。读研期间,臧棣参与创办了同仁诗歌刊物《发现》,大约也就是在这个时候,他写下了《在埃德加•斯诺墓前》,并开始“自觉要做一个诗人”。

短暂的记者生涯之后,臧棣于1993年夏天回到北大读博,并留校任教。自此,他开始以诗人和诗歌评论家的双重身份进一步参与中国当代诗的发展。

《诗道鳟燕》

臧棣 著

陕西人民教育出版社

1996年,臧棣所编的《里尔克诗选》甫一面世,就成为了经典,收入其中的《汉语中的里尔克》对里尔克进行了精彩详细的论述。在《一首伟大的诗可以有多短》中,他质疑余光中评价戴望舒新诗语言的标准,盛赞戴望舒《萧红墓畔口占》所展现的诗人的心智和诗歌语言的成熟。在《后朦胧诗:作为一种写作的诗歌》中,臧棣将九十年代的写作定性为“转向个人写作的诗歌”。

作为一位诗歌评论家,臧棣的评论严谨而又准确,他陆续发表的诗论于2017年集结为《诗道鳟燕》出版。从臧棣对于诗歌的认识而言,成为一位诗歌评论家,其实是一条必然的道路。

《最简单的人类动作入门》

臧棣 著

广西人民出版社

在臧棣看来,诗歌的产生就源于人类对自身“无知”的好奇,诗歌是一种和知识有关的人类实践。因此,“我们必须保持在抽象的意义上谈论诗歌的能力。放弃这一角度,我们将永远也不可能知道什么是诗歌。诗歌的魔力就在于对我们来说它的本质始终是抽象的。”

臧棣是一个诗歌质量稳定且高产的诗人,他每个星期都会写一两首,从不间断。他写诗不太在意地点和时机,臧棣曾经说过,“写诗,首先是一种工作。”现在的他,尽可能要求自己规律生活,“我不敢说自己是精力旺盛的人,但我的确相信布封讲的:天才出于勤奋。当然,我也知道,在布封的这句话,‘勤奋’所隐喻的东西,其实要远远多于‘天才’所隐喻的东西。‘勤奋’是我们身上最富游戏精神的东西。但很可惜,大多数人意识到这一点时,已陷入人生的疲倦。”

对 话

诗对我们的作用,近乎“天启”

读品:“诗,作为一种文学,能神秘地改造人的精神世界。”如何理解您的这句话?

▍臧棣:首先,孔子就明确过一个原则:不学诗无以言。这也涉及对诗(《诗经》所代表的言述方式)作为一种文学的作用的肯定。孔子的观念里,诗代表了帮助我们认识世界的最根本的生命能力。只有通过学习(阅读诗歌和写作诗歌),我们才可能在诗歌展开的语言过程里体会到生命和世界的更丰富的联系。中国的诗歌传统尤其强调诗和生命智慧的关系,所以,在更丰富的生活经历中和诗歌发生关系,就意味着我们主动去接受诗歌本身所蕴含的生命精神对个体意义上的人的存在的矫正。甚至说“矫正”都有点低调了,诗对我们的作用,近乎“天启”。所以,加勒比海诗人沃尔科特说,每个诗人心中都有一种生命的曙光。诗,开启了内在的生命的觉悟。所以,在我看来,怎么强调生命的觉醒和诗的启发之间的关系,都不算过分。诗,不不仅是一种语言的奇妙的排列,本质上,诗更代表了一种想象世界的方式。如果没有诗歌在我们这个沉闷的世界里坚持捍卫想象的自由,人就会变得越来越麻木。

读品:身兼诗人和评论家的角色,您如何在创作时处理理性思维与感性思维之间的关系?

▍臧棣:其实,无论是从事诗歌写作,还是从事批评工作,都离不开理性思维和感性思维的相互作用。在这个问题上,曾经有很多偏见。比如,歌德讲过,理论之树是灰色的。等等。这些感叹,或说警醒性的告诫,可能都有道理。但对创造性的工作而言,比如对现代的诗歌写作而言,思维方式其实更多地体现为一种创造性的意识状态,很多时候,哪个层面涉及理性思维,哪个层面牵涉感性思维,是不太容易区分的。诗人的工作需要的是一种高度混合的创造性思维状态。就拿评论家的角色而言,一般说来,好像对理性思维的需要更多一点。其实,这是表面现象。批评家的工作,如果没有感性的领悟,对批评对象缺乏直觉的把握,理性思维就变成一块块生硬排列的砖头。所以,只要和文学沾边,和创造性的工作沾边,我觉得我们首先要做的是激活自己的认知觉悟,认知能力,而不是区分理性思维和感性思维。

读品:您曾经批判过用线性的诗歌历史观来看待中国百年新诗的立场,那么您认为应该使用怎样的诗歌历史观或者“视角”来看待中国百年新诗?

▍臧棣:我其实并不完全反对用线性的方式来解释新诗的发展历史,但必须意识到,这并不是唯一地理解和阐释新诗历史的方式。比如,在线性的文学史叙事模式里,对新诗这样的文学现象而言,我们会说它是从五四时期兴起的,那是新诗的一个起点,或说新诗传统的一个起点。但从新诗的写作角度,这种模式很多会陷入唯起源论。实际上,五四时期,是新诗的一个起点,但在新诗的起点还有很多。新诗的起点,在我看来,一直处于一种共时状态。当代诗歌的场域里,同样存在有新诗的起点。具体而言,比如说,一个90后诗人,他可以完全不用系统地阅读新诗百年历史的各个阶段的诗人,也能写出令人刮目相看的诗作。舒婷开始写作的时候,她可能并不没有读过多少新诗历史上前辈诗人的作品,但她找到自己的诗歌谱系,凭着自身的聪慧,开启了新诗历史中的一个当代起点。

一个90后诗人的写作状态,有着更多的不确定性。他可以没读过北岛,但依然写出了新意。所以,前些年,有人叫嚣当代年轻诗人的写作没有根基,因为他们忽略了“朦胧诗”这个小传统,仿佛它是一个不可或缺的当代诗的原点。这就显得很盲目。

读品:对于您的诗歌有“晦涩”这样的评价,您如何看待?

▍臧棣:诗的晦涩问题,其实自古就有。古人说,诗无达诂。诗的本意,特别是优秀的诗歌引发的解读的诗意多重性,本来就是诗的表达所追求的一种东西。诗的晦涩,其实更多是诗歌阅读文化中的一种现象。既然是现场,它就因人而异。我们拿现代小说做例子,乔伊斯的《尤利西斯》很难懂,但天才的小说家纳博科夫说,它一点都不难懂。所以,一首诗是否晦涩,可能和读者的文化素养有很大关系。我是从事现代诗歌研究的,在我阅读范围内,还基本上没遇到过绝对不可解释的诗歌。有的诗,的确不太好懂,但只有多阅读几次,多和读诗的其他人交流,现代诗基本上都是可以读通的。如果要上升到现代美学观念,德国思想家阿多诺也讲过,诗的晦涩,现代艺术的晦涩,是对现代资产本主义的文化原则的一种反抗。也就是说,在阿多诺这样的现代哲学家看来,不透明的表达,恰恰可以造就我们对生命本身的更纯粹的理解,它是艺术家诗人反抗同一性的文化武器。按这样的观念,诗的晦涩其实是值得鼓励的东西。我们也可以在退一步讲,现代绘画中可以有抽象主义绘画,为什么却不能容忍现代诗歌中有一点不那么好懂的诗歌存在呢(而且,我前面讲过,真正难懂的诗歌,其实是非常非常罕见的。)。如果真做文学统计方面的调查,我敢断言,在现行的当代诗歌场域里被称为晦涩的诗作,比列不会超过已发表的诗歌的百分之二。那么,在这样情况下,即使从维护诗歌生态的多样性的角度,我觉得,也没必要对此大惊小怪的。而且,我说句不客气的话,目前的诗歌文化中所指认的晦涩的诗,都是读者巨婴症的一种幼稚的反应。

读品:什么样的读者是您心目中“理想的读者”?

▍臧棣:热爱诗歌。富有同情心。对中外诗歌有过大量阅读的读者。也许,我不太好自诩我是一个优秀的诗人,但我绝对自信,我是一个“理想的读者”。对诗而言,“理想的读者”,首先愿意接触新的东西,愿意了解新的事物,有点像人们对新大陆怀有的那种天然的热情和好奇心。此外,他也要勇于经常修正自己的文学观念和评判尺度。“理想的读者”最好能体现出一种伟大的矛盾;就好像加西亚马尔克斯在阅读博尔赫斯时表现出来的那种心境:既经常阅读他,又很讨厌他。

臧棣

臧棣,诗人、评论家。1964年生于北京,北京大学中国诗歌研究院研究员,现任教于北京大学中文系。出版有诗集《燕园纪事》《宇宙是扁的》《骑手和豆浆》《最简单的人类动作入门》等。曾被评为“中国当代十大杰出青年诗人”(2005),“中国十大新锐诗歌批评家”(2007),获第七届华语文学传媒大奖2008年度诗人奖,2018年人民文学诗歌奖。

编辑:张垚仟