奥登︱感恩书怀(王家新 译)

BOHE Harbor 博贺港 2019-12-24

感恩书怀

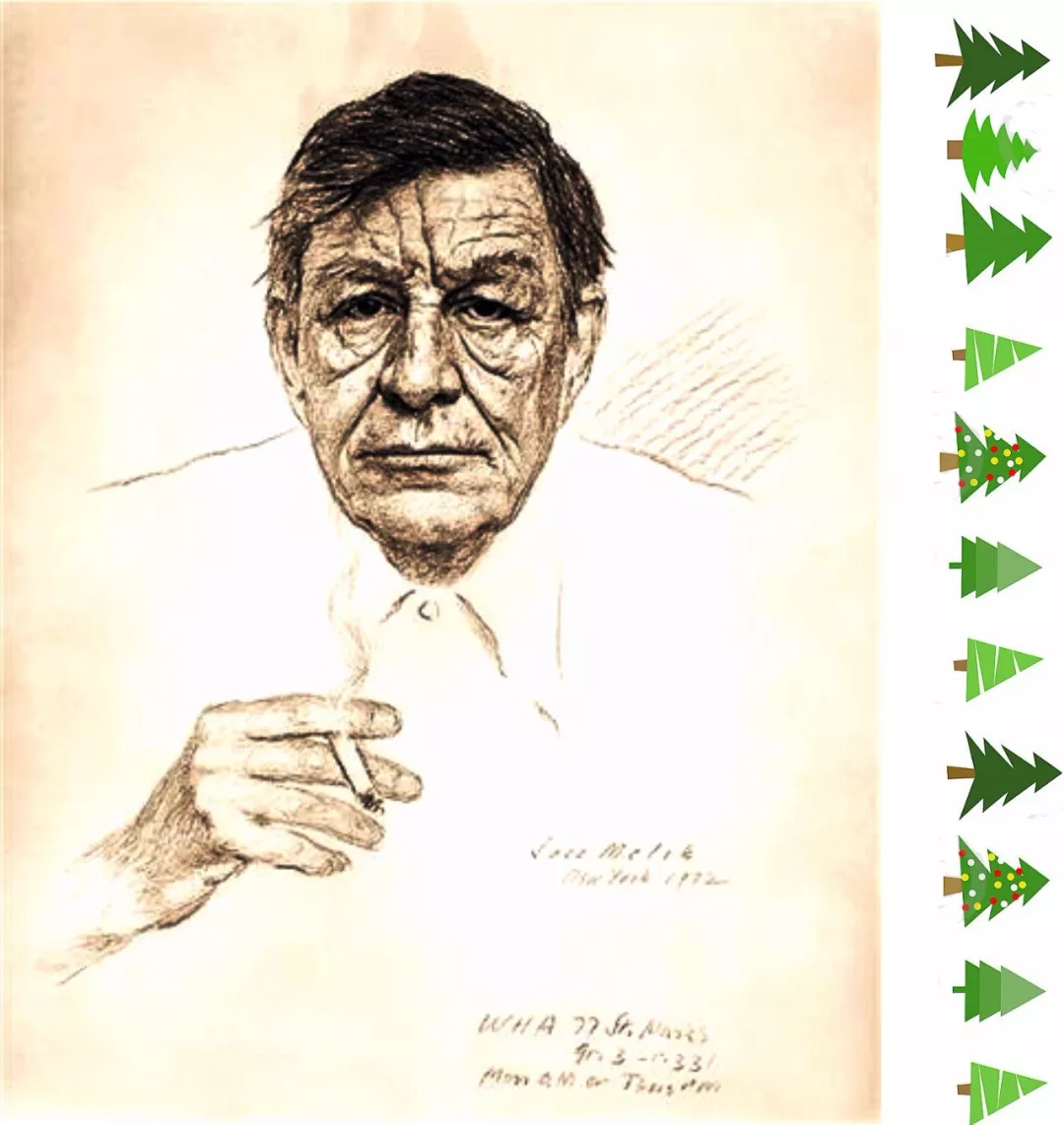

(美)W. H. 奥登

王家新 译

在我年少时我感到

高沼地和森林是神圣的:

而人们显得那样俗气。

就这样,我开始作诗,

我很快就拜倒在

哈代、托马斯〖1〗和弗罗斯特脚下。

坠入爱河后,一切变了,

如今看来,至少有人显得重要:

叶芝是个帮助〖2〗,格雷夫斯〖3〗也同样。

接着,没有警示,全部的

经济突然就崩溃了,

那时来教我的,是布莱希特〖4〗。

最终,毛骨悚然的事

希特勒和斯大林在干,

迫使我思考上帝。

为什么我肯定他们是错的?

狂热的克尔凯戈尔、威廉姆斯和路易斯,〖5〗

引导我重返信仰。

现在,当我在岁月中成熟

而又栖居在慷慨的风景中〖6〗,

大自然再一次诱惑我。

谁是我需要的老师?

好吧,贺拉斯〖7〗,干练的创作者,

养蜂于蒂沃利,而

歌德〖8〗,热衷于石头,

他猜想——他从未提供证明——

牛顿把科学引入了歧途。

衷心地,我一一想起你们:

没有你们,我甚至写不出

我自己最差劲的诗行。

(约写于1973年)

——————————

〖1〗

这里的“托马斯”,不是英国著名诗人狄兰•托马斯、R.S.托马斯,而是爱德华•托马斯(Edward Thomas, 1878-1917)。托马斯生于伦敦郊区兰贝斯,牛津大学林肯学院毕业后以写作为生,撰写过大量散文、游记作品,对大自然有着非凡的观察力和感受力。美国诗人罗伯特•弗罗斯特1912-1915年生活在英国期间,托马斯与他成为至友。在弗罗斯特鼓励下,托马斯于1914年开始写诗,到1917年在法国战场上牺牲时,托马斯真正的诗歌创作只有三年左右,数量上也只有一百多首,但展现出卓然不凡的诗才。

〖2〗

“叶芝是个帮助”,这不单是技术上的,参见叶芝逝世后奥登写下的名诗《悼念叶芝》(穆旦译文)。

〖3〗罗伯特•格雷夫斯(Robert Graves,1895–1985),英国诗人、作家,生于伦敦,同爱德华•托马斯一样,曾在第一次世界大战中服役。他擅长写洗练的抒情诗,爱情诗,其战争诗也独具特色。1961到1966年间曾任牛津大学诗学教授。

〖4〗

贝托尔特•布莱希特(Bertolt Brechte,1898—1956),德国著名诗人、戏剧家。希特勒恐怖时期,他携家人流亡北欧数国,1947年从美国回到东柏林后,主要投身于戏剧活动,其戏剧理论与创作对现代戏剧产生了巨大影响。诗歌一直是布莱希特创作生涯的重要一翼,他的诗充满了社会批判性,而又深具诡异的智性、独特的腔调和反讽的精神。他曾经在诗中写到“只有那个油漆匠(指希特勒)”促使我坐到桌前写作”。他在流亡时期写下了他自己也是他那个时代最好的诗:“在这黑暗的年代,/也会有歌唱吗?/是的,也会有歌唱/关于这黑暗的年代”(《箴言》)。奥登精通德语,曾把布莱希特的戏剧《大胆妈妈》译成英文。

〖5〗索伦•克尔凯郭尔(Soren Aabye Kierkegaard,1813—1855),丹麦思想家、诗人,现代存在主义的精神先驱,代表作有《非此则彼》、《恐惧与战栗》等。他坚持从个人的“存在”出发,认为哲学的起点是个人,终点是上帝,人生必经由“恐惧与战栗”和“信仰的跳跃”;

威廉姆斯,查尔斯•威廉姆斯(Charles Williams,1886-1945),英国诗人、作家、神学家,曾为牛津大学出版社编辑,对奥登的写作生涯和信仰都曾产生过影响。他逝世后,奥登曾把一首长诗《城市悼念》献给他;

路易斯(C. S. Lewis,1898-1963),爱尔兰作家、学者,被视为重要的基督教作家,曾执教于牛津大学。

〖6〗“而又栖居在慷慨的风景中”(“and home in a bountiful landscape”),奥登用“bountiful ”形容“landscape”,有点不同寻常,但又和全诗“感恩”的主题正相称,故译为“慷慨的风景”。

〖7〗贺拉斯(公元前65年-前8年),罗马帝国奥古斯都时期诗人、批评家、翻译家,代表作有《诗艺》等(“忠实原作的译者不会逐词死译”,《诗艺》),与维吉尔、奥维德并称为古罗马三大诗人。因为其诗才,奥古斯都曾赠给他一所在蒂沃利(离罗马不远)的舒适庄园。

〖8〗

歌德(Johann Wolfgang von Goethe,1749-1832),德国伟大诗人、作家、剧作家,中后期也从事自然科学研究,涉及到骨学、植物学、色彩学、化学、气象学、地质学等领域,一生收藏有大量矿石标本和各类石头。

A Thanksgiving

W. H. Auden

When pre-pubescent I felt

that moorlands and woodlands were sacred:

people seemed rather profane.

Thus, when I started to verse,

I presently sat at the feet of

Hardy and Thomas and Frost.

Falling in love altered that,

now Someone, at least, was important:

Yeats was a help, so was Graves.

Then, without warning, the whole

Economy suddenly crumbled:

there, to instruct me, was Brecht.

Finally, hair-raising things

that Hitler and Stalin were doing

forced me to think about God.

Why was I sure they were wrong?

Wild Kierkegaard, Williams and Lewis

guided me back to belief.

Now, as I mellow in years

and home in a bountiful landscape,

Nature allures me again.

Who are the tutors I need?

Well, Horace, adroitest of makers,

beeking in Tivoli, and

Goethe, devoted to stones,

who guessed that – he never could prove it –

Newton led Science astray.

Fondly I ponder You all:

without You I couldn’t have managed

even my weakest of lines.

“自由的人”

(美)W. H. 奥登

王家新 译

任何一天见他若无其事地停顿,看他

灵利地整理一下装束然后

钻入汽车,乞丐们羡慕的那种。

“那才是自由的人”,人们说;错。

他并非满载归来的征服者,

也从不是远航极地的探险家。

只是稳定在震荡的瀑布间,在剃刀边缘

教会他自己这种平衡的诡计,

那挺立的身姿与应合的侧面。

而歌声,这血的多变的行动

将会淹没来自铁树林的警示,

也将消除被埋葬者的惯性:

在日光中,从一座房子到另一座,

是通向内心平静的最遥远旅程,

怀着爱的柔弱、爱的坚贞。

1929,3

————————

注:原诗无题。对该诗,穆旦译为《我们都犯错误》,见穆旦译《英国现代诗选》。

爱的更多的一个﹡

(美)W. H. 奥登

王家新 译

仰望那些星辰,我很清楚

为了它们的眷顾,我可以走向地狱,

但在这冷漠的大地上

我们不得不对人或兽怀着恐惧。

我们如何指望群星为我们燃烧

带着那我们不能回报的激情?

如果爱不能相等,

让我成为爱的更多的一个。

我想我正是那些毫不在意的

星辰的爱慕者,

我不能,此刻看着它们,说

我整天都在思念一个人。

如果所有的星辰都消失或死去,

我得学会去看一个空洞的天空

并感受它那绝对黑暗的庄严,

尽管这得使我先适应一会儿。

————————

﹡

该诗为奥登的晚期之作,最初附在奥登给朋友的信中,后来未加改动收在1960年出版的诗集《向克莱奥女神致敬》中。