谢默斯·希尼:诗歌为我们防御外在的暴力

诗民刊 2019-12-03

点击蓝字和我们共读美文!

01

第一部分:希尼简历

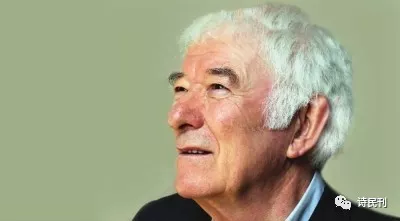

谢默斯·希尼(Seamus Heaney,1939年4月13日—2013年8月30日),爱尔兰诗人。生于爱尔兰北部德里郡毛斯邦县一个虔信天主教、世代务农的家庭。希尼不仅是诗人,还是一位诗学专家。1995年获得诺贝尔文学奖。他的诺贝尔奖演讲《归功于诗》(Crediting Poetry,1996)也是一篇重要诗论。他还写过一个剧本。希尼把古英语史诗《贝奥武夫》(Beowulf,2000)译成现代英语,轰动一时。是公认的当今世界最好的英语诗人和天才的文学批评家。

希尼自小接受正规的英国教育,1961年以第一名的优异成绩毕业于英国女王大学英文系。毕业后当过一年中学教师,同时大量阅读爱尔兰和英国的现代诗歌,从中寻找将英国文学传统和德里郡乡间生活经历结合起来的途径。1966年,以诗集《一位自然主义者之死》一举成名。1966年到1972年,希尼在母校任现代文学讲师,亲历了北爱尔兰天主教徒为争取公民权举行示威而引起的暴乱。2013年8月30日,爱尔兰诗人谢默斯·希尼逝世,终年74岁。

02

第二部分:作品特点及作品选

希尼的诗作纯朴自然,奔流着祖辈们的血液,散发着土地的芳香,继承了爱尔兰文学的优秀传统,以极富感情色彩的田园抒情诗见长,比方《采梅子》 开篇,诗人交代采莓子的时令和环境:“八月底”,“滂沱大雨”“烈日炎炎”。这正是黑莓子成熟,鲜美的时节。然后诗人铺陈渲染,从形、色、味、态等方面,在一个点上生动地描绘黑莓子成熟、鲜美的情景。黑莓子“起初,只是小小的一枚,闪着晶莹剔透的紫色”“夹杂在,红花绿叶之间”,是一个“硬硬的小疙瘩”,毫不起眼。可那“品尝第一粒”的滋味却是那么的“鲜美”诱人。紧接着,作者用了一个别致的比喻——那漫山遍野成熟的黑莓子 “仿佛沉淀下来的美酒:把夏日的醇美尽收”,再进一步从面上来强化突出这种令人心旷神怡的美景和感受。

希尼的诗歌也具有浓郁的民族风味,蕴丰富的哲理于日常生活,而且他还对古希腊和英国的史诗做了深入的研究和介绍,从而拓宽了现代诗的表现领域。 他以一种带有现代文明的眼光,冷静地挖掘品味着爱尔兰民族精神。他虽有学院派的背景,却绝无学院派的那种孤芳自赏的情调。

他在12本诗集中,描摹爱尔兰的乡村生活,歌颂土地、自然、古老的道德,思考爱尔兰复杂的历史与政治冲突,并试图在作品中,唤醒人们对宽容与和解的认知。和他的前辈、爱尔兰诗人叶芝一样,希尼的名字是和他的祖国爱尔兰分不开的,而和叶芝一样,他朴实而深厚的诗歌,能够抵达不同国度、不同时代的广大人群。

警察来访

他的摩托车立在窗下,

一圈橡皮像帽斗

围住了前面的挡泥板,

两只粗大的手把

在阳光里发着热气,摩托的

拉杆闪闪有光,但已关住了,

脚蹬子的链条空悬着,

刚卸下法律的皮靴。

他的警帽倒放在地板上,

靠着他坐的椅子,

帽子压过的一道沟

出现在他那微有汗水的头发上。

他解开皮带,卸下

那本沉重的帐簿,我父亲

在算我家的田产收入,

用亩、码、英尺做单位。

算学和恐惧。

我坐着注视他那发亮的手枪皮套,

盖子紧扣着,有绳子

连结着枪托。

“有什么别的作物?

有没有甜菜、豌豆之类?”

“没有。”可不是明明有一垄

萝卜,在那边没种上

土豆的地里?我料到会有

小作弊,默默坐着想

军营里的黑牢的样子。

他站起来,整了整

他皮带上的警棍钩子,

盖上了那本大帐簿,

用双手戴好了警帽,

一边说再见,一边瞧着我。

窗外闪过一个影子。

他把后底架的铁条

压上帐簿。他的皮靴踢了一下,

摩托车就嘟克、嘟克地响起来。

(王佐良译)

挖掘

在我手指和大拇指中间

一支粗壮的笔躺着,舒适自在像一支枪。

我的窗下,一个清晰而粗厉的响声

铁铲切进了砾石累累的土地:

我爹在挖土。我向下望

看到花坪间他正使劲的臀部

弯下去,伸上来,二十年来

穿过白薯垄有节奏地俯仰着,

他在挖土。

粗劣的靴子踩在铁铲上,长柄

贴着膝头的内侧有力地撬动,

他把表面一层厚土连根掀起,

把铁铲发亮的一边深深埋下去,

使新薯四散,我们捡在手中,

爱它们又凉又硬的味儿。

说真的,这老头子使铁铲的巧劲

就像他那老头子一样。

我爷爷的土纳的泥沼地

一天挖的泥炭比谁个都多。

有一次我给他送去一瓶牛奶,

用纸团松松地塞住瓶口。他直起腰喝了,马上又干

开了,

利索地把泥炭截短,切开,把土.

撩过肩,为找好泥炭,

一直向下,向下挖掘。

白薯地的冷气,潮湿泥炭地的

咯吱声、咕咕声,铁铲切进活薯根的短促声响

在我头脑中回荡。

但我可没有铁铲像他们那样去干。

在我手指和大拇指中间

那支粗壮的笔躺着。

我要用它去挖掘。

(袁可嘉译)

玩耍的方式

阳光直穿过玻璃窗,在每张书桌上

寻找牛奶杯盖子、麦管和干面包屑

音乐大踏步走来,向阳光挑战,

粉笔灰把回忆和欲望掺合在一起。

我的教案说:教师将放送

贝多芬的第五协奏曲,

学生们可以在作文中自由表达

他们自己。有人间:“我们能胡诌一气吗?”

我把唱片一放,顿时

巨大的音响使他们肃静;

越来越高昂,越坚定,每个权威的音响

把课堂鼓得像轮胎一般紧,

在每双瞪圆了的眼晴背后

发挥它独具的魁力。一时间

他们把我忘了。笔杆忙碌着,

嘴里模拟着闯进怀来的自由的

字眼。一片充满甜蜜的静穆

在恍惚若失的脸上绽开,我看到了

新面目。这时乐声绷紧如陷阱,

他们失足了,不知不觉地落入自我之中。

(袁可嘉译)

03

第三部分:诗歌抵御外在的暴力

01 “诗是一种内在的暴力,为我们防御外在的暴力。”

诗歌教授、诗歌辩解者、诗歌作者,从菲利普·锡德尼爵士到华莱士·史蒂文斯,迟早都忍不住要展示诗歌作为一种艺术形式的存在,是如何与我们作为社会公民的存在相关的──它如何“对现在有用”。

在这类辩护和理由的背后,不管相隔多远,都站着柏拉图,他质询诗歌究竟能够在古希腊城邦中证明它自己有什么特别的优点或有用的影响。然而柏拉图那个由各种理想形式建构的世界也提供了一个上诉法庭,诗学想象力通过这个上诉法庭寻求纠正主流环境中出现的任何错误或恶化。此外,对上述环境作出的“有用”或“实用”的反应也同样来自想象出来的标准:诗学的虚构、对另类世界的梦想也为政权和革命提供条件。区别在于,政权和革命会强迫社会去实现它们的想象,而诗人总的来说比较关注去激发他们自己和他们的读者的感觉,唤起可能的或渴望的甚或可想象的事物。

华莱士·史蒂文斯说,诗歌的高贵在于它 “是一种内在的暴力,为我们防御外在的暴力”。这是想象力在反抗现实的压力。

史蒂文斯在《高贵的骑手与文字的声音》一文中得出这个结论时,便焦虑地指出,他自己的文字不是要仅仅成为响亮的文字,而他这种焦虑是可以理解的。他仿佛是在想象以及在回应那帮被托尼·哈里森称为“野蛮起哄者”之中一个不满的诘问者的高声责难,这位诘问者高声反对美学界显要人物把艺术神秘化和对艺术的侵吞。“在我们这个时代,”这位诘问者抗议道,附和他在某处读到的某种意见,“人的命运是以政治方式体现的。”据他的理解,以及据大部分反对把诗歌归因于任何形而上学力量的人的理解,那些方式将来自这样的政治:它颠覆、纠正,并对被否定的声音给予肯定。

换句话说,我们的诘问者希望诗歌不仅仅成为对世界状况的一种想象的回应;他或她迫切地希望知道为什么诗歌不应成为一门实用的艺术,为致力于通过直接行动来舒缓那些状况的运动服务。

因此,当华莱士·史蒂文斯宣称由于诗人“创造了我们不断被吸引去而又对之毫无认识的世界,以及……赋予最高虚构以生命,如果没有这些最高虚构,我们就无法设想(那个世界)”,故诗人是一个强有力的人物时,这位诘问者是不会对华莱士·史蒂文斯的看法产生共鸣的。史蒂文斯的意思是说,假如我们特定的经验是一个迷宫,其不可逾越性仍可被诗人克服,因为诗人可想象一个与该迷宫相当的对等物,并向他自己和我们描述那个迷宫的生动经验。

这种做法并没有对真实世界进行干预,但是它以各种冒险的方式给意识提供一个机会,去认识其困境、预知其能力和为其卷土重来做准备,因此它对诗人和读者来说都是一次有益的活动。它对现实作出某种反应,这反应具有解放及证实个体精神的作用。

02 “屈从于重力,这是最大的罪。”

然而我可以理解,一个政治行动分子如何把这种功能视为不足。

对于这个行动分子来说,设想一套可以包含各种事件但本身却不能产生各种新事件的秩序将是毫无意义的。有关的各政党虽然是力场的一部分,但决不会对一个只不过体现该力场的形象心怀感激,不管该形象如何新颖和独创。它们永远只想让诗歌的纠正成为一种为它们的观点出力的杠杆;它们会要求事情的全部重量都落到它们所属的天平那一端。

因此,如果你是第一次世界大战期间火线上的英语诗人,那个压力就会落到你身上,要你去为战争出力,最好是把敌人的面孔非人化。如果你是置身于1916年起义者被处决之后的爱尔兰诗人,那个压力就会要求你去痛斥杀人政权的残暴。如果你是越南战争高峰时期的美国诗人,官方就会期望你在修辞上挥舞这场战争的大旗。在这些情况下,把一名德国士兵视为朋友和知己,把英国政府视为一个也许会守信的政体,把那场东南亚冒险战争视为一次帝国的出卖,诸如此类的事情将会使问题进一步复杂化,而人们却普遍要求把问题简单化。

这些对抗性的姿态打击了人们普遍对团结的期望,但这些姿态确实具有政治力量。它们那种激怒人的力量正是它们的有效性的保证。它们尤其适合于作为西蒙娜·薇依所宣称的一个法则的例子,她在《重负与神恩》一书中以典型的极端和简洁谈到这一法则。她写道:如果我们知道社会不平衡的方式是什么,我们就必须尽我们所能去加重天平上较轻的那一端……我们必须形成一种平衡的概念,并随时准备跑到另一端,如同正义──“那个从征服者阵营跑出来的逃犯”。

显然,这种态度是与某些思想和感情的深层结构相一致的,这些思想和感情的深层结构源自数个世纪的基督教教育和基督悖论地把自己与受苦人的苦难视为一体。而只要诗歌是对心灵的极端认知的延伸和加工,只要它是对语言最意想不到的领悟的延伸和加工,它也就体现了薇依那个法则的作用。

“屈从于重力。这是最大的罪。”

西蒙娜·薇依还在《重负与神恩》中这么写道。事实上她整本书都渗透着有关配重、平衡力量和纠正的概念──使现实的天平向某种超然的平衡倾斜。在诗歌活动中也是这样,总有一种趋势要把相反的现实放在天平上──这种现实也许只是想象出来的,却仍然有重量,因为它是在真实世界的引力范围内想象出来的,因而可以维系自身并对历史状况起到平衡作用。这一诗歌纠正效果源自它是一种一闪即逝的另类存在,一种对遭环境摒弃的或不断受到环境威胁的潜质的披露……

诗歌经不起失去它从根本上自我愉悦的创造力、它在语言过程中的欢乐以及它表现世间万物的欢乐。

用叶芝的话来说,意志不可篡夺想象力的工作。

尽管这有点老生常谈,但仍有必要在20世纪末由政治上得到认可的主题、后殖民反弹和种种“打破沉默”的写作构成的脉络中重复这点。在这些环境下,诗歌被催促去表达迄今在种族、社会、性别和政治生活中一直未得到反映的很多事情,是可以理解的。这表明诗歌作为第一个意义上的纠正方式──作为揭露和纠正不公的媒介──的力量正不断受到感召。但是诗人在释放这个功能的同时,会有轻视另一项迫切性之虞,这项迫切性就是把诗歌纠正为诗歌,把它视为它自身的范畴,通过明确的语言手段来建立权威和施加压力……

03 “诗诱发一种绝对有益的转向能力。”

在《牛津英语词典》中,作名词的“redress”(纠正)有四个词条,而我先要谈到它提供的第一义:“推翻、平反或补偿一种持久的错误或因这一错误而造成的损失。”至于作动词的“纠正”,该词典列出了十五个独立的词条,每条都再分为两三项,并且几乎所有用法都被列为废弃。我也把这些已废弃的意义的第一条列入考虑,该词典的解释是:“使(某人、某物)再次挺立起来;再次站到一个挺立的位置。再挺立起来,恢复,重建。”

但是在追寻这个词那些更加严肃的引申意义时,在考虑诗歌为文化调整和政治调整方案的规划者们提供可能的服务时,或在重申诗歌在语言的普遍流变和收缩范围内作为一种挺立、抵抗和自我支撑的实体时,我并不想给人这样一种印象,以为诗歌的力量必须永远以热诚的、在道德上预先考虑的方式得到行使。

相反,我要宣称相信诗歌的惊奇及其可靠性;我要颂扬它那特定的、无法预知的存在,它进入我们的视野和赋予我们的物质生命和理智生命以活力的方式,这方式恰似那些投射在玻璃墙或玻璃窗的透明表面的鸟儿的形状,必须立即进入真实鸟儿的飞行视野并改变其飞行方向。那些形状在一闪之间记录并传达它们确切无误的存在,使鸟儿得以本能地改变方向飞走。这些活生生的动物的影像已在这些动物自己身上诱发了一种绝对有益的转向能力。

而这种天生的、迅疾的转向也是诗歌所诱发的东西,它使我想起我打算用来结束这次讲座的另一个(已废弃的)“纠正”的意思,这个意思见于动词第4条,分条(b):“狩猎。把(猎狗或鹿)带回到适当的路线。”在这个“纠正”中没有任何伦理承担的暗示,更多是为内在容量的脱离寻找一条路线,在那里,某种未受阻碍然而又是受指引的东西可以迅猛地发挥它充分的潜能。