中文世界海德格尔研究终于有了比较完备的文献积累——访《海德格尔文集》(30卷)主编孙周兴教授

Original 陈菁霞 安斯本文化 2018-07-15

注:本篇转载自《中华读书报》2018年7月11日07版,作者陈菁霞

“经过老前辈几十年的努力,中国的西方哲学研究水平已经很高了,全世界横向来比,除了原来老牌国家之外,中国是处于前列的。随着这些哲学大家著作全集的出版,一定会把研究推向深入。如果有更多全集出版,将会使我们对西方文化、西方哲学的研究向前跨两大步”。

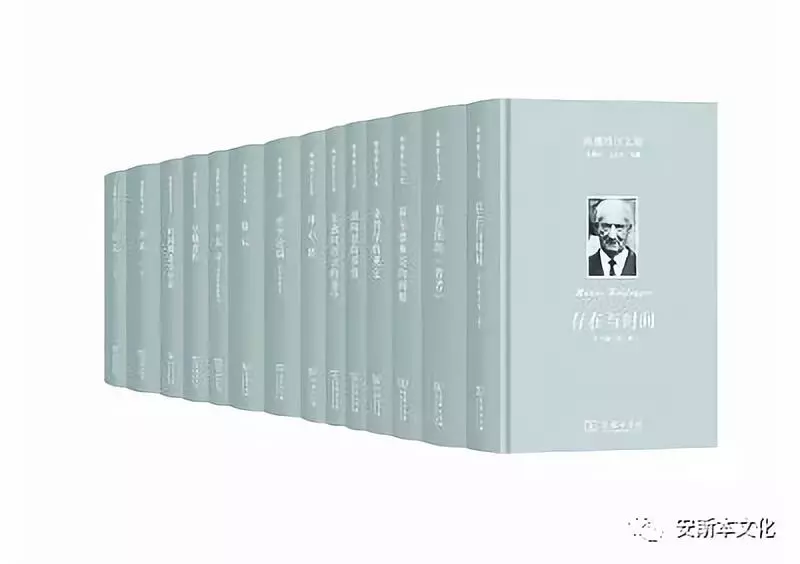

在近期由中国人民大学哲学院、同济大学哲学系、商务印书馆共同举办的《海德格尔文集》(30卷)发布会上,人大教授冯俊高屋建瓴地对这套文集给出了自己的评价。六月的北京,虽然已经进入炎热的夏季,但这并不影响来自全国的德国哲学领域的学者齐聚在人大,庆贺《海德格尔文集》(30卷)的面世。其中,自然少不了文集的两位主编,同济大学孙周兴教授和香港中文大学王庆节教授。

孙周兴喜欢带鸭舌帽,说话一贯的风趣幽默。上个世纪90年代中期,“手快”的孙周兴翻译出版了《海德格尔选集》,一度成为中文世界最基本的海德格尔读物。这次推出30卷本《海德格尔文集》,用商务印书馆副总编辑陈小文的话来说,“周兴在《海德格尔文集》方面功德无量,大家有目共睹。他能翻译这么多这么难的东西,亲自跑版权,还自得其乐,不容易”。

30卷《海德格尔文》提前完工

中华读书报:这次30卷《海德格尔文集》在商务印书馆出版,随后还有计划中的10卷,请您介绍介绍相关情况。文集的出版,被认为是“使中文学界的海德格尔研究从整体上踏上一个全新的台阶”。您如何看待这一评价?

孙周兴:《海德格尔文集》是我承担的国家社科基金重大项目,本来应该是在2017年底结项的,但我记错了时间,所以在2016年底就完成了,算是提前完工,出版又拖了一年半,至今年5月底终于全部出齐了。当时在课题规划时,我设想30卷已经差不多了,可以包括海德格尔的基本著作。30卷的选目请国内外的同行论证过,简单说来就是:海德格尔生前出版物,即德文版《海德格尔全集》的第1-16卷;加上讲课稿和未出版物中的14卷(讲课稿中也有少数几本是生前出版的)。唯一遗憾的是,我们这次未能把《物的追问》收进来,这本书是生前出版的讲稿,这次因版权问题,我们未能如期出版。这也促使我考虑把《海德格尔文集》扩成40卷。余下10卷的选目已定,但翻译和出版会比较缓慢。好在现在一些年轻学者已经成长起来,他们会参与译事。

你提到的这个“评价”,我原则上是同意的,因为学术翻译是研究的基础。一个外国哲学的研究者如果不能把哲学原著翻译成自己的母语,我们怎么能相信他做出来的研究成果?有人说现在懂外语的学者多了,所以不必翻译了。这个说法我是反对的。毕竟我们是要用汉语做外国哲学研究,我们的研究和写作语境是由以前和同时代学者的翻译和写作构成的。我经常看到的情形是,有人在写作时分明在使用既有的中文译本,但标注时却只标出外文原版,以显示自己是精通外文的。这是很轻浮的学风,甚至是学风不端的一种,不说也罢。关键还在于,学术翻译不光是学术研究的基础,而且更应该说,学术翻译本身就是研究。如果译者没有对海德格尔哲学做过一定深度的研究,他当然不可能做出高质量的译本。如果海德格尔的基本著作都没有变成汉语,我们如何可能期待中文世界有高水平的海德格尔研究?

目前出版的中文版《海德格尔文集》30卷,字数已经超过1000万,工作量是巨大的。30卷中,有14卷此前已经有中译本,我们在收入《文集》时做了程度不等的审查、修订和初译工作;其他16卷则是新译出的。所以有半数以上是新译的。海德格尔生前出版物共16卷,此前也只有9种有中译本,这次新译了7种。我愿意相信,有了30卷的《海德格尔文集》,中文世界的海德格尔研究终于有了一个比较完备的文献积累,从而有了一个比较坚实的讨论基础。

中华读书报:1997年苗力田先生主编的《亚里士多德全集》出版,成为国内翻译出版的首部西方哲学家著作全集。这些年陆陆续续有其他西方哲学家的全集在中文学界推出。请您详细谈谈这一情形。

孙周兴:中文版西方大哲学家文集和全集,据我所知已有不少,先有已故苗力田先生主编的《亚里士多德全集》,后有李秋零教授主编的《康德著作全集》、王晓朝教授翻译的《柏拉图全集》、涂纪亮教授主编的《维特根斯坦全集》、刘小枫教授主编的《尼采注疏集》、刘放桐教授主编的《杜威全集》等,加上我们这套《海德格尔文集》,已经有一些规模了,也许还有别的。正在推进的也有不少,如倪梁康教授的《胡塞尔全集》,我主编的《尼采著作全集》等,已经陆续出版了5卷。《黑格尔全集》据说有两套译者班子分别在做,所以反而慢了。

译名统一是个棘手问题

中华读书报:文集研讨会上,很多人提到译名统一问题,这是否也给海德格尔著作翻译中带来了困扰?30卷文集中是如何处理这一问题的?有较为妥善的解决方法吗?

孙周兴:译名统一确是一个相当棘手的问题。王庆节教授曾在香港中文大学组织过一次学术会议,专门讨论海德格尔哲学的翻译问题。当时我就提出《文集》译名是否要统一的问题,结果很少有人赞同,只好作罢。记得当时张祥龙教授就说:不如给理解和解释留下更大的空间,云云。确实,我也知道,海德格尔哲学不是传统哲学,尤其是他后期的思想更是十分另类,新创了许多稀奇古怪、语义丰富、义理玄奥的词语,我们在翻译时很难找到完全对应的中文译词。比如海德格尔的Ereignis(我自己以前把它译为“大道”,后来把它改译为“本有”),目前在汉语学界大概有20个左右的不同译名,简直是乱了套。这种情况当然是令人不爽的,但也无可奈何,因为像Ereignis这样的思想词语,本身就不只有一种含义。也许随着翻译和研究的推进,译名方面的分歧和混乱会减少。

我在“中文版编者前言”中写道:“由于是多人参与的多卷本(30卷)译事,又由于众所周知的海德格尔语文表达方面的奇异性,中文版《海德格尔文集》在译文风格上是难求统一的,甚至在基本词语的译名方面也不可能强行规范划一。这是令人遗憾的,不过也可能为进一步的义理辨析和讨论留下空间。我们唯希望能够尽量做到体例方面的统一,以便至少让人有一套书的整体感。”

需要补充的是,中文版《海德格尔文集》虽然未能达成基本词语译名的统一,但也仅限于少数几个译名,例如Sein(Being),多数译本作“存在”,也有个别译者把它译为“是”;又如Existenz,有的译为“实存”,有的译为“生存”。现在回头看,这样的基本词语不在多数。我们也要求相关译者在译文或译后记中做出必要的说明。

西方哲学家的翻译研究,我们有许多课要补

中华读书报:您曾经说过,“中国的海德格尔翻译在亚洲处于第三位,日本是老大,韩国是第二,我们大概可以排在老三,可能其他哲学家的翻译和研究也是这样”。据您所知,当前世界范围内对于海德格尔乃至康德、黑格尔等人的研究处于什么样的水平?中国的优势及劣势是什么?

孙周兴:我这话说得挺随意的,但大致情形确实是这样。众所周知,与日本相比较,中国的现代化进程相对滞后,再加上改革开放前,外国哲学(尤其是现代外国哲学)的译介和研究很少,所以我们耽误了许多时间。1987年,《存在与时间》中译本问世,在学术界影响极大。1990年代中期,我翻译的《在通向语言的途中》《林中路》和《路标》等在中国台湾出版,之后在中国大陆出版;1996年,我主编的《海德格尔选集》(两卷本)在上海三联书店出版,被评为年度“十大好书”。到这时候,中文世界才有了最基本的海德格尔读物。之后参与海德格尔翻译和研究的青年学者越来越多,我们终于可以编《海德格尔文集》30卷了。

但德文版的《海德格尔全集》有102卷,已经出版了九十几卷。目前世界上与德文版几乎同步在出版全集的,至少有四五种语言,其中就有日语。日本的海德格尔翻译和研究一直居于世界前列,在海德格尔生前,就有许多日本学者前往德国跟海氏学习或者与海氏交流,当年日本人甚至邀请过海氏前往日本从教。《存在与时间》有好几个日语译本。据我估计,我们要赶上日本的翻译和研究水平,恐怕还得二三十年。

至于韩国,我了解得不多,只记得2000年我在德国时,曾在海德格尔的弟子比梅尔(Biemel)家里看到过海德格尔《逻辑学——关于真理的追问》(《全集》第21卷)的韩语译本,当时我就吃了一惊,没想到韩国的海德格尔翻译已经进展到这一步了。

再举一例。康德同时代的天才哲学家哈曼,在我国迄今只有一本《纪念苏格拉底——哈曼文选》,关于哈曼的研究工作实在还谈不上;在日本却早就开始了哈曼著作的翻译和研究,而且竟然有“哈曼研究协会”。所以我们真的有许多课要补。1980年代以来,我们已经弥补了不少,上面列出的全集或文集的翻译工作就是明证。我想,只有在外国哲学的基本著作变成了汉语时,汉语的外国哲学研究才能真正上路。

说到优势与劣势,我只想指出:我们的根本优势在于汉语,在吸收外来文明要素方面,汉语真的很强大;劣势则在于起点较晚,而且当今学者心思浮躁,经常好高骛远,不愿意做基础性的学术工作。

中华读书报:哲学界近年有个说法是现象学中心南移,您怎么看待这个问题?另外,据了解,现象学研究在德国及北美都已风光不再,但是在东亚、在中国却有相当重要的力量。作为中国现象学专业委员会学术委员,您认为个中原因是什么?

孙周兴:我也听说过这个说法,但没把它当回事。主要起因可能是,北京大学现象学研究中心本来很强,有张祥龙、靳希平、杜小真等教授,但他们前几年都退休了。相比之下,南方就要热闹多了,倪梁康教授十几年前从南京大学调到中山大学,成立了现象学研究所,搞得风生水起的,尤其是聚集了一些年轻学者;我们同济大学也有好几个年轻学者做现象学的,他们也成立了一个现象学中心;南方别的一些地方也成立了一些现象学机构,一些年轻人还搞了一个“青年现象学论坛”,等等,听起来确实是蛮热的,所以才有现象学中心南移的说法。但其实无论南方还是北方,东部还是西部,各大学和研究机构都有一些学者在做现象学研究。

在德国和北美,现象学研究确实已经远不如从前了。不过,我愿意指出的是,现象学不是一个学派,而是一种思想方法和一种可能性,在第二次世界大战后的欧洲,现象学的推进工作主要是在法国,而且是在人文科学的各个领域里得到了具体的实现和展开,形成了比如艺术现象学、建筑现象学、道德现象学、教育现象学、政治现象学等样式。

最近几十年来,现象学在中国哲学界一直都是热点,我记得1994年中国现象学专业委员会成立之时,成员只有二三十个,但后来开年会,参会人数越来越多,现在经常超百人了。原因很复杂,但主要原因肯定在于,现象学的思想和表达方式比较容易为中国学者和读者所接受。

中华读书报:海德格尔非常重视中国哲学,为了领会中国哲学的精髓,他曾与中国学者共同翻译老子的《道德经》。他的著作多次引用中国哲学家的观点,他家的墙上甚至挂着写着老子格言的对联。海德格尔哲学与中国哲学思想有很多相通之处,他的哲学对20世纪后半叶的中国当代思想和人文科学产生了持续而重要的影响。在对海氏思想的接受过程中,您认为应注意哪些问题?

孙周兴:海德格尔与中国思想传统,是一个被讨论得很多的课题。海德格尔曾与中国学者萧师毅合作翻译《道德经》,但只译了十几章,没有完成。海德格尔主张把老子的“道”译成德语的“道路”(Weg),并且把自己的Ereignis(我译为“本有”)与希腊的“逻各斯”和中国的“道”并举。有关情况在此不能展开讨论。我只想强调一点:由胡塞尔开启、海德格尔推进的现象学,努力克服欧洲形而上学的“超越性思维”(形式思维和神性思维)而转向“关联性思维”,从而表现出亲近于中国思想传统的倾向。这一点应该是可以确认的,而且意义重大。但另一方面,我们不应以“我们古已有之”的心态来看待此事,更不应由此得出“河东河西”式的民族主义结论,以为西方文化不行了,现在要靠中国文化来救世界了。在当代世界文化的讨论中,我们应该采取一种后种族中心主义的立场。

学术上,熊伟先生对我影响很大

中华读书报:您是怎样走入海德格尔研究这一学术领域的?熊伟教授上世纪1930年代曾赴德国弗莱堡大学学习,师从海德格尔,是最早向中国介绍海德格尔思想的人。作为弟子,熊伟先生对您的学术研究影响有哪些?

孙周兴:我原本不是学哲学的,本科毕业于浙江大学地质学系。

1980年代中期,我在山东科技大学地质系工作,读到熊伟先生翻译的几篇海德格尔文章,便被吸引住了,才决定报考哲学专业研究生。当时就跟在北京大学工作的熊伟先生有了书信往来,而且回浙江大学读硕士研究生以后,也去北京拜访熊伟先生,也听过他的课。我并不是熊伟先生的正式弟子,不过因为熊先生视我为他的学生,加上后来跟熊先生的几个弟子,如陈嘉映、王庆节、陈小文等,成了好朋友,所以也混了个“熊氏弟子”的名头。

特别有意思的是,2002年我从浙江大学调入同济大学工作,恢复了同济哲学系和人文学院,相继担任系主任和院长,当时一查,我的前任竟然是熊伟先生——熊先生是中华人民共和国成立前同济大学文学院的院长兼哲学系主任!

熊伟先生对我的影响很大。我现在经常开一门《德国哲学原著选读》的课,采取的是熊伟先生当年讲课的方式,一句句带学生读德语原著。还有,熊伟先生是一位有诗情的哲学家,所思和作文都是比较诗意和比较高超的,他做的海德格尔翻译也是,这一点对我同样是有深度影响的。

中华读书报:您在德国时为争取《海德格尔文集》的中文版权做了很多工作,希望您能谈谈这方面的情况。其实《海德格尔文集》早年是计划在香港出版,但最终却花落商务,这其中经历了怎样的过程?

孙周兴:海德格尔的翻译版权问题很复杂,涉及多家德国出版社,主要是在克劳斯特曼出版社。为了完成国家社科基金重大项目,即30卷中文版《海德格尔文集》,我不得不去做德方的工作,很艰难,但最后还是留下了一个尾巴。

中文版《海德格尔文集》的动议,最早是由王庆节教授提出来的,是他在香港中文大学申报的一个项目,好像是计划做10卷本,后来因为各方面的原因,推进不了,于是我们讨论决定,改在大陆做,由商务印书馆出版,这才有了眼下的30卷《文集》。

中华读书报:另外,30卷文集中,您本人承担了其中很多本的翻译,的确堪称“快手”。

孙周兴:眼下的30卷中,我自己承担了15卷的译事(有几种是合译),其他15卷是由国内其他译者完成的。我自己译的15卷,总字数大概有五六百万,听起来蛮多的,但这是我多年以来的积累。实际上,最近一些年来,我的主要工作已经转向了尼采翻译和研究,加上当代艺术理论和技术哲学研究,正在主编《尼采著作全集》和《未来艺术丛书》等。海德格尔仍旧在做一些,但已经不是主业了。