铃木大拙:人拥有什么,便会被什么所局限

铃木大拙 群学书院 2019-10-30

△

日本金泽铃木大拙馆

近些年,中国的文化空间里慢慢形成一股日本文化热潮,如果我们不考虑90年代以来一直延续的日剧与流行音乐潮流,今天公共文化空间里的“日本维度”相比而言变得更加复杂和多元。除了在服饰、化妆、家居等时尚潮流方面东瀛有特有的影响力之外,知识文化界也开始深入关注日本的思想文化,例如近代的明治维新就重新成为审视中国现代化转型的一个参考系,折射出我们在现代转型与文化认同之间的某些内在紧张感,试图从日本的明治经验中发掘出其他的可能性。

这一股东瀛文化热的背后,“禅”的符号一直若隐若现。日本文化中那种简素、幽寂的审美气息,日常生活中苦行僧式的自律精神,以及对琐细事物那种“一生悬命”式的专注,或多或少都来自于镰仓时期以降中国禅宗在日本社会中所孕育出来的力量。更不必提那密布在京都、镰仓街巷之间的禅寺,可惜多数造访造访者除了惊叹此地的古朴清幽之外,对背后那根连接中日之间的禅宗文化绳纽并不是太清楚。

近些年,日本禅学泰斗铃木大拙的书又开始陆续出版,相比较当年他在西方世界所掀起的思想风潮,对于中国人而言,这几乎算是被遗忘的名字。在上世纪的那场文化译介的浪潮中,铃木大拙的著作夹杂在各种西方的哲学、心理学的丛书系列中,被引入中国的思想文化空间。不过当时的主流思想界,正处于对于“黄土文明”深深的质疑中,无限向往着代表西方的“蓝色海洋文明”。来自东瀛一隅的铃木大拙,更多是作为理解西方思想的东方背景而存在。

——成庆

禅与日本文化

文 | 铃木大拙

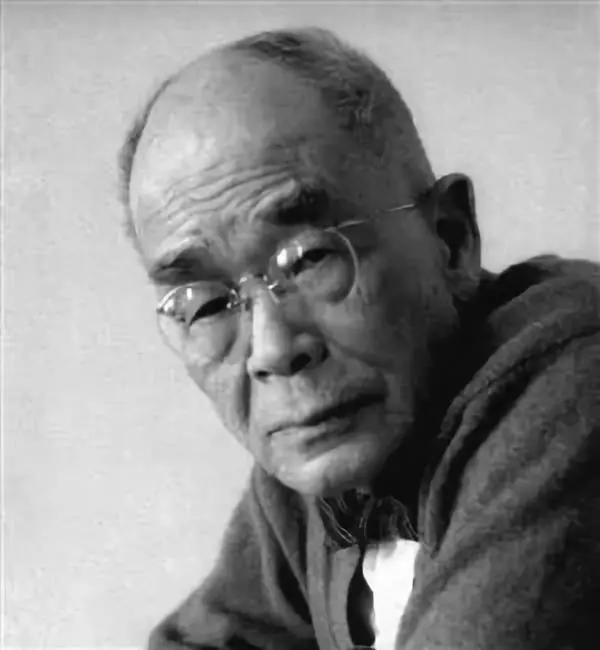

图 | 《禅与日本文化》

铃木大拙(1870~1966),世界禅学权威,日本著名禅宗研究者与思想家。曾任东京帝国大学讲师、大谷大学教授、美国哥伦比亚大学客座教授等职。在镰仓圆觉寺从著名禅师今洪北川开始学禅,曾从事佛教典籍的英译和西方哲学、神学著作的日译,熟悉西方近代哲学、心理学等方面的成就。多次到美国和欧洲各国教学、演讲。晚年赴中国进行佛教实地考察。

一生著述宏富,除日文著作外,并用英文写作了大量有关禅宗的著作,在西方思想界引起了强烈反响。研究内容除禅宗思想外,还包括华严、净土等佛教思想。1970年在其百年诞辰时,日本编辑出版了共有32卷《铃木大拙全集》

由于他对禅学的宣扬,使得西方世界开始对东方本佛教产生兴趣,也刺激了东方人对佛教的再度关注。他对于禅学最大的贡献在于编辑与翻译禅宗著作,并在自己论禅的作品中把禅学与科学、神秘主义相联系,从而激起西方世界对禅学的普遍兴趣。

01

关于日本人的道德、修养以及精神生活,众多公正明理的国内外权威都一致认为,禅宗在日本人的性格塑造方面起着极其重要的作用。我本人也在本书中引用了目前最为权威的两位外国学者著作中的相关论述,一部是查尔斯 · 艾略特(Charles Eliot)的《日本佛教》,一部是乔治 · 桑索姆(George Sansom)的《日本文化简史》。

但在我开始讲述禅宗对于日本文化的影响之前,鉴于大多数读者可能对禅宗还不太了解,我想,在此对什么是禅宗略作一些介绍是适当的,也是必要的。

不过,这并非一件容易之事。对于没有读过或听说过禅宗、缺少禅宗相关概念知识的人来说,要理解它是很困难的。因为禅宗要求超越理论和语言的解释,而且迄今为止,禅也绝非普通读者所能够接近的。因此,我希望对禅宗特别感兴趣的人能够阅读一下本人之前有关禅宗的著作。在此,本人将对禅宗的大致情况只略作阐述,望读者能够对禅宗为日本人的性格及文化所带来的影响多多少少有所了解。

简而言之,禅宗是中国思想与印度思想碰撞之后的产物之一,是公元1世纪时通过佛教教义这一媒介传入中国的。来到中国之后,其形式中一些佛教方面的思想并没有受到当时人们的热忱欢迎。例如,它提倡漂泊不定的生活,它的超验主义,以及出世和否认生命的倾向等。但同时,它的深奥哲学,它的奥妙的辩证法,它的鞭辟入里的分析和思索,还是激发了中国的思想家们,尤其是道教思想家的兴趣。

与印度人相比较,中国人不是很有哲学头脑。他们更注重实际,致力于世俗事务;他们依附于土地,他们不是空想家。中国思想虽然深受印度式思想的激发,但它从未失去与大多数事物的接触,也从未忽视日常生活中实践性的一面。这种国家性的或民族性的精神习性,使得印度佛教转变成为了禅宗佛教。

初唐时期,即八世纪时,禅宗作为佛教形态之一得以在中国发展起来,但其真正的开端则是六世纪初由南印度来到中国的菩提达摩发起的。禅宗的教义与大乘佛教的一般教义并无二致。当然,其宣教场所亦与普通佛教相同。但是,无论是印度、中亚还是中国,禅宗的目的都是要去除因发展而堆积在创建者教义周围的一切表面的见解,而宣扬佛陀自身的根本精神。这些“表面的见解”是礼仪性的、教典式的,甚至可以说是源于民族心理的特殊性的东西;而禅宗则是要直接看清佛陀的精神。

那么,这种精神是什么呢?佛教的真髓又是什么呢?那就是“般若”(智慧)与“大悲”。般若可解释为“超越的智慧”,大悲可解释为“仁爱”或者“怜悯之心”。通过般若,人可以超越事物表象而看清其实质。因此,获得般若,我们则可以洞彻生命与世界的根本性意义,而不会因个人私欲和苦痛而烦恼。大悲在此时则自由发挥作用。也就是说“仁爱”可以不受个人私欲的羁绊而恩泽万物。佛教认为,仁爱甚至可以沐浴无生命之物,相信一切存在皆为现在的生存状态,无论处于何种形态,仁爱一旦渗透进它们,成佛终将为定数。

禅宗就是要唤醒被“无明”和“业”之密云所包围而沉睡于我们心中的般若。“无明”和“业”缘起于无条件地屈服理智,而禅宗则反对这种状态。理智的作用诉诸理论和语言,而禅宗是蔑视理论的。禅在必须表现自身时,是处于无言状态的。知识的价值是在把握事物的真髓之后才能够理解的,而禅在唤醒我们的大智慧(般若)之际,是以与普通认识过程相反的特别方法来锻炼我们的精神的。

禅宗在中国首先完成的一件事就是,一旦获得力量,并强壮到足以使自己站立起来时,它将建立一个特殊的、不同于以往的修道制度。禅院成为一个自治的主体,这个主体被分为了许多部门,每一个部门拥有它自己服务于社区的办事处。这个机构的一个值得注意的特点就是完全的民主原则。长者自然受到尊重,所有成员平等地从事体力劳动,例如:收集柴火、耕种土地、采摘茶叶。甚至连大师自己也参与这些劳动,在与他的徒弟们一起劳动时,引导他们正确地去理解禅。

这种生活方式将禅院与早期印度佛教的僧伽兄弟会明显地区分开来。禅僧们不仅民主,而且愿意投入到一切生活实践活动当中,因此也就具备了经济的和政治的头脑。

在形而上学方面,禅宗吸收了很多经佛教思想修饰过的道教教义;但在其生活实践活动中,它完全无视道教的先验论和印度佛教对实践生活的疏远。当禅师被问到将来的生活会是什么样时,他会毫不犹豫地回答说:“让我成为一头驴或一匹马,为村民们服务吧。”

禅宗摆脱了陈旧的僧侣修行方式——无论是基督教、佛教还是其他任何宗教的。禅僧既不总是忙于祷告和忏悔,或履行其他所谓的虔诚事迹,也不阅读或背诵典籍、讨论其内容,或在禅师门下进行单独的或集体的学习。除了参与各种体力的、卑贱的实践性事务,禅僧所做的就是听禅师的偶尔说教,这些说教短而神秘,往往是提出问题并获得答案。然而,答案相当离奇且难以理解,而且总是伴随着直接行动。

我将引用这样一个例子——可能是一个极端的例子。尽管它没有发生在禅师和僧侣之间,而是发生在僧侣自身之间,但它能够说明,在其早期,即接近唐朝末期时所流行的禅宗精神。一个禅僧,来自临济门下的寺院,遇见属于另一寺院的三个结队游历的僧侣,其中一个大胆的僧侣向禅僧问道:“禅河有多深?”由于他们是在一座桥上不期而遇而提及禅河的,而且那个禅僧刚刚完成他与临济的问答,临济因诉诸直接行动而不诉诸语言解释而闻名。于是,禅僧说:“你自己去找答案吧。”接着,欲将那个大胆提问的僧侣扔下桥。幸运的是,他的两个朋友代为求情,请求禅僧宽容,才挽回了局面。

禅并不是必须无视语言,而只是充分意识到,它们总是容易使自己脱离现实,沉溺于概念当中;而这种概念化正是禅所反对的。刚才引用的禅僧的故事可能是一个极端的例子,但这体现了禅宗的精神。禅坚持亲身处理事情,而不是依靠一个空洞的抽象概念。出于这个原因,禅无视阅读和吟诵佛经,忽略对抽象主题的谈论。就广泛意义来讲,这是禅吸引喜欢实际行动者的一个原因。通过他们的实践思想,中国人对禅产生了极大的兴趣,从一定程度上来讲,日本人也是如此。

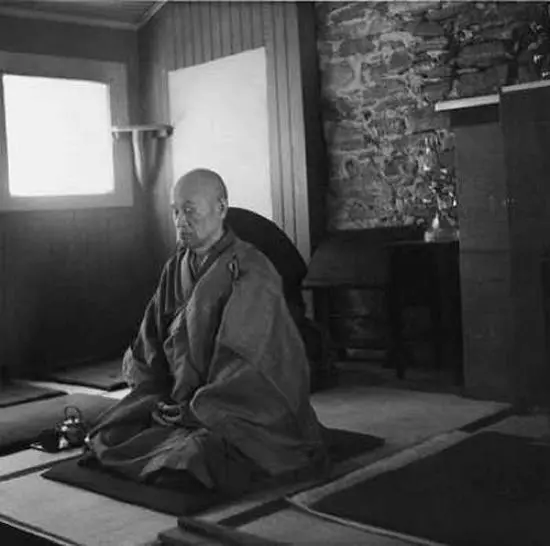

△

铃木大拙与鲁迅等

02

禅就是般若的修行。般若意味着解放。解放不仅仅是自由。如今,我们经常谈论各种自由,政治的、经济的,还有其他的,但是这些自由一点也不真实。我们所畅谈的自由和解放,只要是处于相对的层面,就绝不会成为真实的。真正的自由是般若的结果。当一个人意识到这一点,他就会发现无论自己处于什么样的境况,在他的精神生活中总是很自由的,因为他追求属于自己的活动方式。禅是自由(“自我依靠”)和自在(“自我存在”)的宗教。

般若占据了一切佛教派别教义的中心点——小乘佛教和大乘佛教,“自力”和“他力”,圣道和净土,因为这些佛教教义都是起始于般若经验,在大约两千五百年前的印度北部地区。因此,每个佛教徒都有可能获得般若,或者在这个世界上,或者在他未来的生活中。如果没有般若——无论是以某种方法、于某时、在某处已经实现了的或者尚未实现的——也就不会有佛教的存在。禅也不例外。事实上,是禅产生了大部分的般若或者悟。

为了实现悟,禅通常为我们开辟了两条途径:语言的和行动的。

首先,禅的语言是禅的一大特征,尽管它是如此不同于语言学哲理或辩证法,以至于将“语言”这个词用于禅也许是根本不正确的。但是,众所周知,如果没有语言,我们人类就不能够生存,因为我们是被如此创造出来的,以至于我们只有在集体生活中才能够维持生存。爱是人类的本质,爱需要某些事物来施予自身;为了过一种互爱的生活,人类必须生活在一起。为了清楚地表达爱,需要一种交流方式,那就是语言。鉴于禅是最有意义的人类经验之一,一个人必须依靠语言去向别人和自身阐述它。但是,禅语有着它自己的特征,这些特征违背了语言科学的一切规则。在禅中,经验和表达是一体的。禅的语言表达了最具体的经验。

例如,一位禅师在他的会众面前拿出他的禅杖,并且声称:“如果你不叫它禅杖,那你将怎么称呼它呢?”一个人从听众中走出来,拿走了他的禅杖,一折两段,并将它扔掉了。这一切就是禅师不合逻辑的点化的结果。

另外一个禅师,举起他的禅杖,说道:“如果你有,我将把我的给你。如果你没有,那么我将拿走你的。”这其中毫无理性可言。

还有一位禅师宣教时曾经这样说道:“当你知道这个禅杖是什么时,你就知晓了一切,你也就完成了禅的修行。”未加进一步的评论,他便离开了大殿。

这就是我所说的禅的语言。禅宗哲学就是起源于它。但是,这种哲学并不关心对所有这些语言难题的阐释,而是关心对思想本身的触及,它自然地、不可避免地显露或隐藏它们,正如云从山峰升起一样。在这里,与我们相关的不是显露的或隐藏的物质,而是词语和语言,但是,有某种东西在那儿徘徊,尽管我们不能准确地对它定位,并且说,“在这里!”若称它为思想,则远离经验事实;它是一个无法命名的“X”。它不抽象,它足够具体、直接,正如眼睛看到的太阳,但是不能将它归纳为语言学范畴。一旦我们尝试着这样做,它就消失了。因此,佛教徒称之为“可望而不可即的”、“无法掌握的”东西。

正因为如此,禅杖是禅杖,但同时又不是禅杖,抑或禅杖为禅杖仅是因为它并非禅杖。语言是不会脱离事物、事实或者经验的。

禅宗大师们有句名言:“但参活句,莫文死句。”死句是那些再也无法直接、具体且密切地传达给经验的语言。它们被概念化,被切断了生命的根源。因此,它们已经不再能从内部、从其自身来唤起我的存在。它们不再是大师口中所说的“一字箴言”,而理解了“一字箴言”,便可以立即明白大师们所说的成百上千个其他语言的意义。禅语通常与“活句”打交道。

03

第二种到达般若经验的修行途径就是行动。从某种意义上来讲,语言也是行动性的,只要它是具体的、个人的。但是,根据我们的感觉证明,它是被包含于我们称之为“躯体”的行为中的。当临济被问及佛教教义的本质是什么时,他直接从他的座位走下来,拽住提问者的僧袍前襟,打了他的脸,然后让他离开。那个提问者目瞪口呆地站在那里。旁观者们说:“为什么你不鞠躬行礼呢?”这使得他从遐想中醒悟过来,当他打算向临济鞠躬行礼时,突然开悟了。

马祖(卒于788年)与百丈(马祖的一个弟子)一起走着,发现一群野鸭在飞。他问道:“它们飞向哪里?”百丈回答说:“它们已经飞走了。”马祖转身,然后捏住百丈的鼻子拧着。百丈大叫道:“疼啊,师父!”“谁说它们已经飞走了?”师父反问道。这使得百丈意识到,他们根本不是在谈论那消失在云中的概念化的鸭群。师父的目的是想唤起百丈注意那些活生生的鸭子,它们正随着百丈自身一起移动——不在是他的外部,而是在他的内心。

这个人就是临济所说的“赤裸的、进出于你的感觉中的真实的人”。我想知道,这是否就是“第三人”的象征,通常被一些现代作家称之为“走在你身旁的人”,或“在你另一边的人”,抑或“在你身后的人”。

我们可能会说这是一堂实践课,言传身教,从实践中学习。这大概就是运用行为方法来达到般若。但是,禅宗中的直接行为具有另一层意思。它有着更深层的意图,包括唤醒弟子脑中某种与现实的脉动相协调的意识。接下来的故事在风格上有所不同,它简单地阐明了在没有任何外界援助的独立实践情境中去掌握诀窍是多么重要。它例证了“依靠自己”的禅宗精神的教育方法论。这与佛陀及其他大师的教义完全一致:“不依赖他人,亦不依赖阅读佛经和论注,做你自己的明灯。”

下面是宋代五祖法演(卒于1104年)所讲的一则故事,这则故事表明禅宗的精神是超出于智力、理论和文字语言的。

若有人问我禅为何物,也许我会回答,习禅如习夜盗之术。有一夜盗之子见父亲已经年迈,心想:若父亲干不了了,除己之外就无养家糊口之人了,我必须学会夜盗本领。他将自己的想法透露给了父亲,父亲也表示同意。一日夜间,父亲带他来到一座豪宅,破墙入屋后,便打开了一长方形大箱子,命其入内盗窃衣物,儿子刚爬进箱内,父亲便将箱子牢牢锁住,拔腿跑到院内,大呼有贼,并敲门叫醒了全家,而自己则悠哉游哉地从刚才进来的围墙墙洞扬长而去。这户人家全家一片哗然,起身点烛,却已不见盗贼踪影。话说被牢锁箱内的儿子,十分怨恨父亲的无情。正在极其烦恼之际,他忽然灵光一闪,计上心头。于是作鼠啮声。家人一听,便命女仆秉烛查箱。箱盖刚一打开,只见这个被困在箱内的盗贼便跳将出来,吹灭灯火,撞倒女佣,夺路而逃。身后众人追来,他见路旁有口井,于是抱起巨石,将其投入井中。众人围聚井边,皆以为盗贼投井亡命了。而其间,盗贼已安然到家。他愤慨父亲的无情,说当时的情况真是千钧一发。

父亲说道:“嗯,先别恼,且告诉我你是如何逃生的?”于是,儿子便将冒险的情形一五一十地告诉了老父。老父听完,说:“这就对了。夜盗之术,你已深得其中三昧了。”

五祖法演通过这一严苛的夜盗术的传授方法,阐释了禅的方法论,意在说明,就般若经验而言,语言性教育和概念性陈述的无用性。禅悟应该是一个人内心生活的结果,而非来自外界的语言灌输。在习禅时,若弟子向师父请教,师父则会一巴掌打去,大喝一声:“咄,你这懒汉!”此外,倘若有僧侣来到师父身旁说:“我对使人们从烦恼之中解脱出来的真理有一点疑问。”那么,师父则会将该僧带到法堂众人面前发话道:“众位,这儿有个心存疑问的家伙。”并将这个可怜的僧人从自己面前推开,而僧侣则狼狈不堪地仓惶退回自己的禅房。心存疑问就好像是犯罪一样。即便不至于此,也会让人觉得,这个僧侣在这种一切开放的、适合自由地自我反省的场所,却反而徘徊不定,好像是迷途的羊羔一样。若有弟子问师父是否懂得佛法,师父会立即回答:“否,老夫什么都不懂。”若再进一步问师父:“那么,谁懂佛法呢?”也许师父会手指书斋前的柱子吧。

如果有时禅师的举止像理论家,那么这是完全颠倒了普通的推理法和评价标准的表现。莎士比亚曾经借其戏剧中某个人物之口说过,“美即是丑,丑即是美”。不仅如此,更有甚者说,“汝即我,我即汝”,所谓的事实被忽视,价值观被颠倒。

△

《禅与日本文化》是铃木大拙最具代表性的著作,它开启了西方思想界了解东方文化的大门,促使西方世界开始对日本佛教产生兴趣,同时也刺激了日本人对佛教的再度关注。

本书由铃木大拙在美、英各大学讲授“禅与日本文化”课程的讲稿整理而成,主要是向西方人士阐释禅宗如何深刻影响了日本文化的各个方面,内容涵盖了代表日本民族文化特点的艺术、儒教、武士道、剑道、俳句、茶道以及对自然之爱。铃木大拙认为,禅在日本人的性格塑造方面起着极其重要的作用,整个大和民族的文化都与禅息息相关,禅之悟的哲学渗入到了日本文化生活的方方面面,离开了禅,也就无法真正理解日本文化的精神内涵。