布罗茨基说:波兰于我是如此珍贵

雨花 飞地Enclave 1 week ago

“……对布罗茨基来说,一种语言的使用总是与押韵联系在一起:押韵是语言的心跳。语言是有生命的东西,带着节奏和声音。”

///

布罗茨基与波兰

伊雷娜·格鲁津斯卡·格罗斯 / 文

李以亮 / 译

现在很难回想起当时那种与外部世界的隔绝,那是布罗茨基的童年和青年时期那个苏联的特征。十五岁辍学后,他经常远行,在西伯利亚和中亚从事地质探险工作。后来,他经常去莫斯科和立陶宛拜访朋友,还去高加索度假。今天,这些独立的国家,在当时都是苏联的构成省份。在境内的旅行也并不那么容易。卡车上用大写字母写着旅程的起点和终点,集体农庄的社员被捆在他们的土地上。但是布罗茨基并没有抱怨;对他来说,跨越内部的边界并不算困难。真正让他感到麻烦的边界,是以布格河为界的苏波边境,因为在它的背后就是“西方”了。布罗茨基并不是俄罗斯的一个典型代表;事实上,在他身上没有什么谈得上是“典型的”。就像他在《我坐在窗前》一诗中略带反讽地写道:“我的歌走了调,我的声音也沙哑,但至少尚无合唱能恢复先前的它。”虽然如此,他与波兰的关系却是波兰与俄罗斯之间一段相互影响的政治和文化历史的一部分。20世纪俄罗斯的其他大诗人也感到了深入了解不同文化的必要:鲍里斯·帕斯捷尔纳克着迷于格鲁吉亚,奥西普·曼德尔斯塔姆着迷于亚美尼亚。布罗茨基那一代人在20世纪50年代和60年代也向波兰伸出了探寻之手。在那一代人成长的时期,意识形态正在无形中慢慢地流失。虽然波兰是一个独立的国家,不属于苏维埃的加盟共和国,但当时它却牢牢地“位于”苏维埃联盟之内;甚至有一首顺口溜说:“小鸡不是小鸟,波兰不是外国。”与苏联相比,波兰在文化、艺术和智识上,比任何一个“集团”内部的国家都要更为开放——向着西方。俄罗斯知识界和他们的波兰朋友也的确尽其可能地利用了这种开放。为了触及曼德尔斯塔姆(布罗茨基紧随其后)所说的“世界文化”,俄国人不得不采取间接路线。不仅是俄国人:在二战前后出生的整整一代知识分子也是这样,他们来自苏联许多不同的加盟共和国。在20世纪60年代,托马斯·温茨洛瓦和他的许多朋友一样,“阅读的西方文学作品几乎都是波兰语版的:普鲁斯特、卡夫卡、穆齐尔,甚至包括托马斯·曼,因为这些书在(苏维埃的)立陶宛没有任何其他语言的版本。我们买书,有时在黑市上,有时在商店里;在黑市上,我们甚至能够买到贡布罗维奇或米沃什的书……我的一些朋友,其中有些是初出茅庐的作家,有些只是知识人,为了知道世界上正在发生什么,他们很早就学会了波兰语。我知道这听起来很奇怪,但是,即使(波兰的)《人民论坛报》也是有用的……更不用说《华沙生活报》《横截面》,特别是《创作》月刊……对我和我的朋友们来说,这一切都始于1956年10月之后。”那时苏联的一些书店,对一些刚刚“去斯大林化”的波兰出版物开始开放。

©Horace Pippin | Amish Letter Writer

尽管温茨洛瓦和布罗茨基生活于苏联的不同地区,他们直到20世纪60年代末才互相认识,而出于地缘政治的需要,他们对于“世界文化”的探索所遵循的却是同样的道路——经过波兰。布罗茨基的传记作家列夫·洛谢夫宣称,诗人学习波兰语是为了阅读加缪和卡夫卡。“在那些日子里,”布罗茨基在一次访谈中说,“大部分西方文学作品,以及有关西方文化事件的新闻在苏联是无法获得的,而波兰,甚至在那个时候,也是整个阵营中最幸福、最快乐的营垒。那里的人能够获得更多的信息,他们出版各种各样的杂志,一切都被翻译成了波兰语;天知道读者出版社在印刷什么好东西。我记得,当时我在阅读马尔科姆·劳里的作品,读一些普鲁斯特的作品、福克纳的作品,还有乔伊斯,那是我第一次通过波兰语读到他。所以,这里有一个很实际的原因:我们需要一扇通向欧洲的窗户,而波兰语正好提供了这样一扇窗户。”在另一次访谈中,他说:“被翻译的东西非常少,我们从波兰的期刊上,比如从《波兰》《横截面》,或者《大头针》,了解世界上正在发生什么;我们都读得非常认真。”与苏联所出版的行文谨慎的期刊相比,一些波兰的期刊,尤其是《剖面》,行文轻松、语带讽刺、非常诙谐,上面还满是时尚的照片和关于西方艺术、文学和哲学的文章。《横截面》以发表西方短篇小说的译作而闻名,《创作》介绍西方文学,《对话》则发表一些新的外国戏剧。在一个“强调和维护自身的俄罗斯诗歌饮食”的氛围中,苏联知识界的年轻成员感到,这些期刊从智识和艺术上都令人鼓舞,他们为其光芒所吸引。例如,高乌钦斯基的诗歌和他的短剧,以其超然态度和“荒诞主义”的欢乐带给人的深刻的解放。对俄国知识分子来说,波兰成了一个“文化势利者”(彼得·法斯特语)追逐的目标,或者,一些人甚至成了“波兰迷”(伊琳娜·阿德尔盖姆语)。举例来说,托马斯·温茨洛瓦和他的朋友们喜欢波兰的东西,他们之间会嬉戏地说一点波兰语;每当布罗茨基来到维尔纽斯,他非常喜欢采用那种有趣的说话方式。波兰作家安杰伊·德拉维奇说,当他在列宁格勒第一次见到布罗茨基时——在1960年代初——布罗茨基“对波兰简直就是迷狂”,而且“他坚持认为波兰就是他那一代人的诗学”。他对俄罗斯的依恋,以及后来对美国的依恋,都充满了矛盾心理,而托马斯·温茨洛瓦认为,布罗茨基真正热爱的只是三个国家:意大利、波兰和立陶宛。温茨洛瓦告诉我,他们那一代人在成长的过程中,非常欣赏波兰对纳粹的抵抗和浪漫的起义,布罗茨基早期的一些诗歌就证明了这一点。例如,在他1960年的诗《歌》中,提到了波兰音乐的两个主题:圣歌和关于卡西诺战役的歌曲。纳粹对波兰的入侵也构成了《九月一日》(1967年)一诗的背景。

在波兰边境,德国人竖起铁栅栏。他们轰鸣的坦克,像指甲抹平一块巧克力锡纸一样,碾平波兰枪骑兵。

这些诗歌包含了二战的画面,与苏联电影、书籍和绘画中不断庆祝的画面不同。也许这些画面给布罗茨基提供了独特的纪念战争破坏的方式,这些曾是他的童年,甚至青年时代的标志。

©Horace Pippin | The Ending of the War, Starting Home

波兰之所以使这一代人发生兴趣,部分源于其地缘政治的位置。布罗茨基喜欢说立陶宛是他在正确的方向上迈出的第一步——走向西方。而波兰则是更进一步。温茨洛瓦和布罗茨基提及的许多西方书籍,在俄罗斯只能用波兰语阅读。诗人学习这种语言的程度,以及对于他们所渴求的文学作品(乔伊斯!普鲁斯特!)的理解达到了何种程度,肯定是因人而异的(温茨洛瓦可能是阅读西方文学的波兰语译本的那些人里最有成就的一个),但是,的确是通过波兰语,俄罗斯的知识分子,包括布罗茨基在列宁格勒的那些年轻友人,得以见识西方的长篇小说、短篇小说,并了解到存在主义和其他一些西方的“主义”。在波苏关系中,波兰成为俄罗斯通向西方文化的中介,算不上什么新鲜事。可以说,一直是波兰在为俄罗斯打开朝向西方的视野。通过那个“边界”,西方的思想和语言得以进入。“(口头和书面的)波兰语(在17世纪)成为西欧语言(包括拉丁语)和俄语之间一个天然的语言调停者,”阿·弗·伊萨茨申科在其斯拉夫文学语言史的一章里这样写道,“早期俄语大部分借用自日耳曼语和罗曼语族,带有明显的波兰语发音痕迹……直到19世纪,波兰语一直是俄罗斯和西方之间的中介语言……很长一段时间里,在文学方面,波兰也是享有盛名的典范。波兰的韵律学在俄国被机械地模仿,那里的格律诗(大多数出生在波兰),使用的是斯拉夫教堂创作中的波兰语做诗规则。这种模仿很快就被放弃了,因为波兰语和俄语的韵律学原则非常不同——俄语和德语或英语的韵律相似度要大得多。这在一定程度上解释了英语诗歌对布罗斯基的吸引力。同时也解释了他为什么将波兰诗歌称之为‘具有斯拉夫灵魂的法语诗歌。’”波兰作为西方文化传播者的重要性,随着俄罗斯政局的变化而变化。在20世纪50年代和60年代,这一角色再次变得至关重要。苏联的孤立放大了波兰所带来的“西方”的吸引力。出入波兰非常困难,但也确实发生了一些直接的人际间接触。例如,曾在苏联学习的波兰人——因为与他们的友谊,对于包括布罗斯基在内的一些人来说,通向“世界文化”的道路变得容易多了。在1972年移居外国之前,他从未越过西部边境而进入波兰。他感到沮丧和压抑。但他确实与波兰有过直接接触,接触者便是一位年轻的波兰女人:佐菲亚·卡普钦斯卡。他早期的诗,1960年至1965年之间所写的几首诗都是献给她的,并且包含了波兰主题。卡普钦斯卡后来做了卡托维兹大学的教授,名字采用了婚后姓氏“拉塔伊查科娃”,她记得是在1960年11月第一次见到布罗茨基的。在接受胡萨斯卡采访时,布罗茨基如此谈到卡普钦斯卡:“我认识一个来自波兰的女孩,她叫佐斯卡;那时她在列宁格勒求学。她嫁给了一个物理学家,一个体格健壮的男子,所以这是一次危险的相识。她知道我在写诗,所以她送给了我一张唱片,或者更确切地说,是我在她的公寓里听了康斯坦丁·伊尔德丰斯·高乌钦斯基朗读他的一些诗的录音,而我非常喜欢……因为我对诗歌很感兴趣,我开始翻译它。”然而——从布罗茨基写给卡普钦斯卡的信中判断——似乎根本不存在一个体格健壮的丈夫。他们的关系所面临的主要危险,来自于那道死板、无法移动的边界,在这名年轻女子返回波兰后,那道边界使他们多年里无法相见。

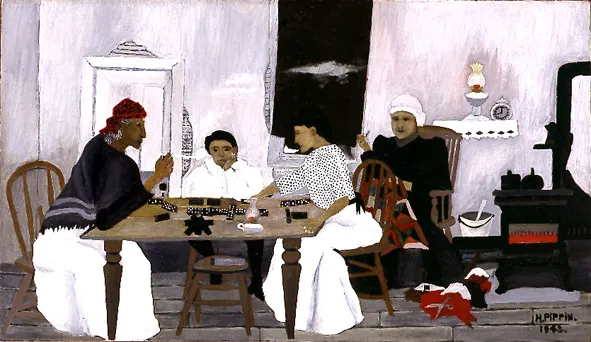

©Horace Pippin | Domino Players

在给卡普钦斯卡的一封信中,布罗茨基称西部边境为“一道红线”(1963年3月15日)。“没有人离我这么远(因为你在华沙),即使我漫游越过亚库夏时也是如此。”他在1962年1月16日的一封信中这样写道(亚库夏是西伯利亚东边的那部分)。1962年10月10日,他写了一首诗,献给“佐·卡”,言及“一道边界”,而在那一时期另一封信中(未注明日期),他写道:“要是你知道我多么经常地想起波兰就好了。我有一种奇怪的感觉,在一个晴朗的日子,在这里可以见到她。太近了。”这是一种巨大的挫败感的源头:如此之近,却又始终遥不可及。正如我之前提到的,当布罗茨基终于在1990年从美国来到波兰时,据说,他说过:“太晚了,而且不是从一个对的方向到来。”他并不怀疑波兰属于西方。在上文引用过的,他在1963年3月15日的那封信中写道:“我毫无保留地爱波兰,我写了一些(关于波兰的)诗,搁以前我恐怕早就被枪毙了,但是我爱波兰,用我十分之一的灵魂爱,而我此刻说出的感情,只有十分之一的力量。这很可惜,也不可惜,因为剩下的十分之九是我对自由的热爱,它就是一切。”在与沃尔科夫讨论安娜·阿赫玛托娃与画家约瑟夫·恰普斯基的关系时,布罗茨基惊叹道:“恰普斯基是一个波兰人,一个斯拉夫人。对一个俄国诗人来说,他是一个什么样的外国人啊!”而当卡普钦斯卡给他写了一封信,证明她完全理解他的诗时,他为一个“外国女人”的理解而感动。而且,最后,在自己的国家他不也觉得自己像一个外国人吗?“我坐到黎明时分,我写了一首诗,然后,我走到大街上,看见人们,那些我的潜在的读者,我明白我完全是一个外国人。”他在给她的信(1963年3月15日)中这样写道。他的流亡并没有改变他在俄罗斯的形象。“不管我写的是关于约翰·多恩的诗,还是关于园子里甘蓝叶球的诗,(在俄罗斯)我总是感到写作和生活之间可怕的分裂。当我发现自己到了这里(美国)时,这一切就变得自然和简单了。在这里,我真是一个外国人。”

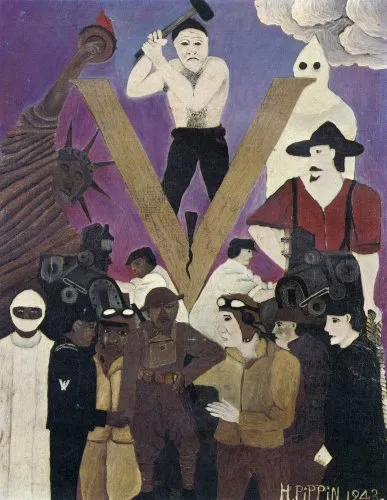

©Horace Pippin | Mr. Prejudice

这些写给佐菲亚·卡普钦斯卡的信,表明了布罗茨基对本人作为外来者和普通斯拉夫人双重身份的意识,也说明了他是如何理解波兰的西方特征的。波兰人的日常生活被一种不同的文化所支配,按照他的说法,这是一种建立在持续交谈基础之上的文化。1963年10月11日,布罗茨基在一封写于“圣彼得堡”——有时候他也称作“列宁格勒”——的信中,记述了波兰诗人兼翻译家瑟韦林·波拉克的女儿、年轻诗人乔安娜·波拉科娜的一次到访。“我的天呀,你们是多么懂得交谈呵,你们的每一句话都是那么动人。心无戒备,总给人一种感觉,仿佛有人把手放在你的胸前,直视着你的眼睛,这就是你们(波兰人)说话的样子,这就是你们话语的力量。”在阿纳托利·纳伊曼的公寓发生的交谈里,乔安娜·波拉科娜对布罗茨基、艾拉·科洛波娃,以及纳伊曼,一直述说着她阅读普鲁斯特的事。她说的是波兰语,它是一种“温柔而准确的语言,温柔而准确——真是一种奇妙的结合。”随着语言一起到来的是它的文化。年轻的苏联知识分子广泛阅读波兰诗人诺维德、高乌钦斯基、希姆博尔斯卡、格罗霍维亚克和哈拉塞莫维奇的作品;并对波兰散文作家、波兰电影——特别是安杰·伊瓦伊达的电影——以及波兰女演员产生了兴趣。他们还听波兰爵士乐。每当提到佐菲亚·卡普钦斯卡时,布罗茨基总是强调,是她向他介绍了高乌钦斯基和其他波兰诗人的作品。“我从高乌钦斯基开始,”他在一次访谈中说,正是在这一次访谈中他提到了这位波兰学生危险的丈夫,“然后我继续翻译了朱利安·图维姆、耶日·哈拉塞姆维奇、斯坦尼斯瓦夫·格罗乔维亚克、兹比格涅夫·赫伯特和西普里安·康·诺维德。我甚至想过翻译米可拉伊·雷译(一个文艺复兴时期的诗人)。我非常欣赏波兰诗歌。”根据列夫·洛谢夫的说法,布罗茨基对波兰巴洛克时期诗人的阅读,为他后来吸收约翰·多恩和英国玄学派诗人做好了准备。他喜欢诺维德,他热爱诺维德,非常喜欢他与茨维塔耶娃的相似之处。有一位将波兰诗歌翻译成俄语的作家和优秀翻译家阿萨尔·埃佩尔说,像诺维德、高乌钦斯基或希姆博尔斯卡这样的诗人所写的诗歌,在俄罗斯的“诗歌宝库”中并不存在。布罗茨基翻译这三位诗人以及其他几位诗人的作品,扩展了他的同行及其本人都能理解的词汇和风格。

©Horace Pippin | The Get Away Fox

在那个时期,许多俄国诗人靠翻译谋生,布罗茨基便是其中之一。他翻译了希腊、西班牙、捷克、意大利等语种的诗歌——不管何种诗歌,只要是编辑和期刊杂志建议去翻译的。但他翻译的波兰语诗歌,远多于其他任何语言的诗歌(后来英语诗歌占了上风),而且似乎也优于从其他语言翻译的诗歌(维克多·库勒语)。离开俄罗斯后,他继续翻译了一些波兰语作品,包括米沃什的六首诗。在纽约的最后几年,他翻译了亚历山大·瓦特的《老鼠》,赫伯特和希姆博尔斯卡,这后两位诗人他是翻译成英语。在1964年受审时,他说自己不仅是一个诗人,还是波兰诗歌的翻译者。正是在翻译的过程中,他精通了这门语言。而且,仿佛他后来用英语写作的预演,用波兰语他也写过一些打油诗,大部分都是一些题词或戏语。举个例子,我想引用他写给佐斯卡的迷人题献,写在她的名为《预言》(1965)的私人诗抄本上:

Pani o wielkiej urodziemieszkającej w pagodziechińskiej——mlle Kapuścińskiej.

这里所引部分很押韵,字面直译为:

献给一位惊人美丽的女士她生活于一个中国人的宝塔姆勒·卡普钦斯卡

斯坦尼斯瓦夫·巴朗恰卡为本书而翻译的谐趣诗句如下:

给我们的大美人,她是如此傲慢,她住在一个宝塔,只喝苏格兰威士忌和苏打水(两个中国人的——天啊!……)她比大多数苏菲都可爱,而我是她的一个战利品。

©Horace Pippin | Two Pink Roses

布罗茨基写的另一首波兰语小诗是几句圣诞问候语,还有一幅大天使的画像,是送给安杰伊·德拉维奇和他妻子薇拉的。它是这样的:

以悲伤之眼看着每一个地方,约瑟夫·布罗茨基向你们德拉维茨夫妇,致以新年最好的祝愿。

我觉得,对布罗茨基来说,一种语言的使用总是与押韵联系在一起:押韵是语言的心跳。语言是有生命的东西,带着节奏和声音。1993年,在给“佐斯卡”写信的三十年后,布罗茨基的波兰语仍然保持不错,其时他在波兰接受一个荣誉学位。这再次证明了他在语言方面的非凡天赋,以及他吸收各种文化的非凡才能。“我是一块海绵。”他在与胡萨斯卡的谈话中说到过这件事。就跟其他事情一样,他也按照自己的方式行事。他对波兰语的学习并不让人想起通常的语言课程:他的学习是积极的、无所不包的。1964年至1965年,在他流放阿尔汉格尔斯克地区期间,他阅读了《横截面》周刊(纳塔莉亚·戈巴涅夫斯卡娅把自己订阅的刊物寄给了他)。1988年6月14日,布罗茨基从纽约给安杰伊·德拉维奇写了一封信,他回忆道:“在1964到1965年的某个时候,戈巴涅夫斯卡娅给我寄了一期《横截面》,我在乡下(指他流放的地方),那期刊物封面上印着一张女人的脸,跟我见过的美丽的脸一样:好像是一位来自克拉科夫或者格丁尼亚的女设计师,特蕾莎·维耶热比安斯卡,我希望是,”他接着说,“从外貌方面说,这个国家没有发生太大的变化。”对他来说,就如同法国有一个玛丽安,波兰也有一张女人的脸。显然,波兰是许多文化产品和文化标准的一个来源:为了融入西方文化,苏联知识界所需要的,不仅仅是文字语言。毕竟,文化包括了物品、音乐、嗅觉感受和图像。回顾他那些信件时,“佐斯卡”发现,几乎在每封信里,都有布罗茨基要她寄送蜡烛的内容。这表明,我相信,他有一种需要,想让他的生活从审美意义上显得完整,文字、声音、图像和光,他都想拥有。不仅仅波兰人给他提供过蜡烛。安娜·阿赫玛托娃也曾从锡拉库扎给他带回两支漂亮的蜡烛,请安纳托利·纳伊曼将它们寄到了他在诺伦斯卡亚的流放地。

©Horace Pippin | Christ Before Pilate

布罗茨基与佐斯卡保持了多年的联系,而且,在他的要求下,她把波兰和外国古典音乐的唱片和书籍寄给他,这些唱片在波兰很容易买到且相当便宜。在与我的一次谈话中,她说,是她给流放中的布罗茨基寄去了一册英语诗歌选集,书上还有诗人的照片;布罗茨基在提及W.H.奥登的随笔文章里说,这本诗选是“一个朋友从莫斯科”寄他的。在接受胡萨斯卡的访谈中,他说:“我开始阅读英语,那时我生活在北方,在我被限制或说流放的地方,有人给我寄来一本20世纪英语诗歌选集,以及约翰·多恩的诗歌和布道集。我便开始弄这些东西了。”佐菲亚·拉塔伊查科娃在给我的一封信中解释说,她先是将这本诗歌选集寄给了生活在列宁格勒的朋友们,让他们把它转送到身在诺伦斯卡亚的布罗茨基。那本书标志着一个转折点:布罗茨基放弃波兰语,转而开始专注于英语。与此相悖的是,这是波兰对他的生活产生影响的一个非常重要的例子。布罗茨基非常投入地认真研究了这部诗选,它成为他的诗歌大发现的源泉。其时他的英语还不是太好;他需要“真的大石头”那样的一部词典的帮助。在关于奥登的随笔文章里,他描述过这些发现。后来,在斯彭德位于伦敦的家里,布罗茨基与奥登共进晚餐。由于布罗茨基落座的那张椅子太低,斯彭德太太就将一本《牛津英语词典》垫在了上面。布罗茨基写道,他是“唯一有权将《牛津英语词典》当作自己的座位的人”。当蜡烛和书籍被送到身在俄罗斯的布罗茨基手上时,布罗茨基的诗歌也到达了波兰。安杰伊·德拉维奇是第一个将它们翻译成波兰语的人。事实上,波兰是第一个发表布罗茨基诗歌的国家。洛谢夫在他的传记中写道,在布罗茨基一生中,在波兰出版了他的十五本诗集和散文,“超过任何其他语种,包括他的母语”。在苏联,他的首次出现是在1960年,在地下出版物上面。1962年,他的儿童诗集《小拖船谣曲》在科斯提奥出版,这是他第一次在自己国家正式出版作品。那时他已经二十二岁,写诗差不多六年了。两年后,他的诗开始发表在俄罗斯移民的报刊上,但他的诗不可能在自己的国家出版。在美国,1964年,他的诗第一次出现在《新领导人》上,那是他被判流放后。当然,在出版之前他就已经很出名了,主要是由于地下出版物,这些出版物影响范围很广,包括在波兰。斯坦尼斯瓦夫·巴朗恰卡第一次读到他的诗,是在1963年的波兹南;大约是在那个时候,我在华沙见到一个地下刊物的手抄本,里面就有布罗茨基的三首诗。在俄罗斯,他同时代的许多人背诵他的诗,甚至有令他恼火的事,他的诗被谱成了音乐,在私人公寓里演唱。在这个“前古登堡时代”(娜杰日达·曼德尔施塔姆语),人们熟记他的作品,尽管他还是一位“未发表作品”的诗人,但他比许多印刷量巨大的同时代诗人更为出名。

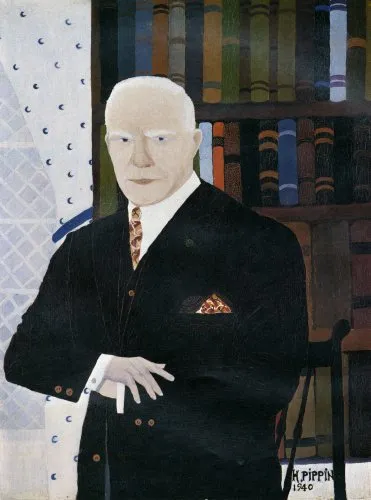

©Horace Pippin | Portrait Of Christian Brinton

1963年,德拉维奇所翻译的他的诗歌出现在《当代》周刊上,他与波兰人的早期友谊,尤其是与安杰伊·德拉维奇,以及跟诗人维克托·沃罗斯尔基和维托德·达博罗夫斯基的友谊,一直持续了他们的一生。1993年,在卡托维兹大学举行的仪式,是一个标志,在这个场合,安杰伊·德拉维奇和布罗茨基之间进行了热烈的对话;这位俄罗斯诗人,好几次都感动得流下了眼泪。布罗茨基说:

这(在卡托维兹发生的一切)是我一生中最强烈的感受之一。在我的生活中,我有过两次类似的经历。第一次,大概是在1970年或1971年,当时我得知一位我非常敬重的诗人——英国诗人W.H.奥登,正在为我的一本诗集撰写序言;第二次,是我在1987年获得诺贝尔奖的时候。那是在伦敦,我去了英国广播公司(BBC)的广播电台,对我在俄罗斯的读者说了一些话。有人打电话到电台,说着波兰语。我被叫去接电话。电话是维克托·沃罗斯尔基打来的,当时他(在牛津)与莱泽克·柯拉科夫斯基在一起。维克托说:“祝贺你。我还要感谢你为我和德拉维奇写的诗。”“什么诗?”我问。他说:“那首诗……”“啊哈,”我说,“那个啊。不必客气。”然后他说:“你不知道呀,不明白那是怎么回事。”原来,有人从报纸上剪下了这首诗的英译。毫不夸张地说,这给我留下的印象,超过诺贝尔奖以及与之相关的一切。因为我此刻是在回忆,这第三件事,令我如此震撼的,的确就是昨天(在卡托维兹)维斯皮安斯基剧院的经历。

布罗茨基似乎从来不曾得到过那么多真诚的赞赏,像在卡托维兹一样,他失去了平日的淡定。他后来解释说,他知道该如何应对敌意,但是那一次,他被友情彻底征服了。因此他流下了热泪。

©Horace Pippin | Dog Fight Over The Trenches

在接受卡托维兹大学授予的荣誉博士学位时,布罗茨基说:“波兰于我是如此珍贵。”他用英语发表演讲——他决定不用俄语,担心他可能会冒犯波兰人的民族情感。值得注意的是,一个独立、反叛的波兰的形象是久已存在的俄罗斯文化包袱的一部分。布罗茨基喜欢赞许地重复引用阿赫玛托娃的一个说法,这说法在我看来是相当具贬损性的。阿赫玛托娃引用曼德尔斯塔姆的话说,波兰人不知道如何战斗,但知道如何反叛。这句话有着一段悠久而令人不愉快的历史,曾被叶卡捷琳娜大帝和其他波兰占领者用来嘲笑波兰的抵抗努力(据传闻,俾斯麦曾说过,波兰人是政治上的诗人、诗歌上的政治家)。在表达他对于波兰人的反叛的感激之情时,布罗茨基强调了波兰人身上天生的、无意识的、命中注定的不服从的本性。波兰人没有办法:他们不得不反抗,即使它是不合理的选项。如果我对此说法略感不安,那是因为我们都来自于一种文化,这种文化看重亚里士多德在政治学上提出的“意志自治”的概念,即“有意识的选择”胜过“本能反应”,无论这种本能反应是多么高尚。固执的本能优于自由意志?波兰人审慎的抵抗,周密计划和成功的抵抗,其价值是否被低估?真的只是那样出于本能吗?此外,布罗茨基的说法让我想起了他对十二月党人起义的否定态度,尤其是对于他们失败的事实(他把失败归咎于他们的性格)。他在解释普希金对普加乔夫起义的蔑视时,嘲笑十二月党人的努力是“没头脑”。波兰公众把他的卡托维兹演讲看作是一篇长篇的恭维。布罗茨基赞扬个人的顽强和反叛,但对于整个国家呢?有意思的是,这里有一种矛盾心理,我想,在面对联盟边缘的勇敢的人民,尤其那些曾多次争取解放却以失败告终的人民时,一种矛盾心理就出现在那些于此种文化中长大的人身上。但是他认为波兰人是一个“小民族”,波兰是一个“小国”,至少,他在兹比格涅夫·赫伯特的意大利版诗集序言中是这样写的。当然,小是相对的(波兰有四千万居民),我想,他认为的“小”,源于波兰在跟俄罗斯的关系中显示出的政治上的“弱”。无论是否同意,他的看法是一种扫视某个反叛之小省的帝国眼光。

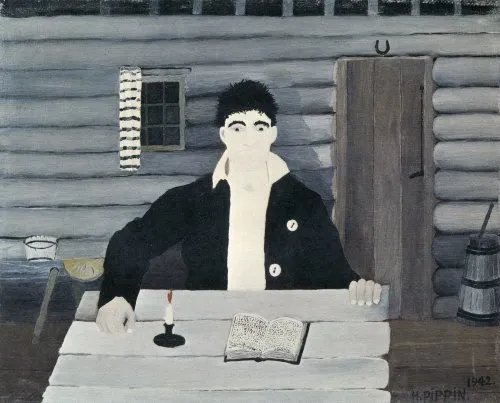

©Horace Pippin | Abe Lincoln's First Book

在俄罗斯有一种习惯,有时承认波兰文化的优越性(源于拉丁文化的影响以及与西方的其他接触),同时却又声称俄罗斯在道德和宗教问题上具有优先性。这里只需提到陀思妥耶夫斯基就够了,他认为他们缺乏真正的精神性。这肯定不是布罗茨基的态度。然而,布罗茨基的某些说法(他喜欢笑着说“那些波兰人”,并微微耸耸肩),使我去向布罗茨基同时代诗人、他们诗歌圈子的一员阿纳托利·纳伊曼求证,询问他们对波兰的“看法”。“别自欺欺人了,”他说,“波兰对于俄罗斯并不重要。”的确,在纳伊曼的书《回忆安娜·阿赫玛托娃》——这是一本有关阅读、知识和艺术的影响,以及关于1950年代末到1960年代中期列宁格勒和莫斯科的文学文化的书——其中唯一涉及波兰的地方,就是阿赫玛托娃引用的曼德尔斯塔姆关于波兰人只知道如何反抗的话。然而,纳伊曼也学过一些波兰语,阅读波兰语书籍,并将波兰语诗歌翻译成了俄语,包括希姆博尔斯卡的作品。同样,另一本描述布罗茨基和朋友们青年时期的书,是柳德米拉·希特恩所写的《布罗茨基:个人回忆录》。希特恩这样描述她那些学习波兰语的朋友:“不是说波兰文化对这些俄罗斯年轻人具有什么特别的吸引力,仅仅是因为波兰的杂志在俄罗斯被允许合法地发行,而且波兰语和我们的语言很接近。这些杂志是我们了解西方世界的窗口。”正如我们所看到的,对布罗茨基来说,波兰的语言、诗歌以及与它的接触远比对希特恩或纳伊曼重要得多。而他所有关于波兰的感受的陈述都来自于他的文本——演讲、信件、波兰人对他的采访。在构成布罗茨基作品的最重要的部分——诗歌中,有关波兰的主题结束于他移居国外之后。在他的随笔中,也没有任何关于波兰或波兰文化的内容;他的随笔关注的是他在美国生活时对于知识和诗歌的兴趣。我已经提到过他的早期诗,其中许多是题献给“佐·卡”的(佐菲亚·卡普钦斯卡),并包含了波兰主题。《波兰舞曲:变奏》也是献给卡普钦斯卡的,含有波兰(和音乐)的主题,而波兰舞曲本身是俄罗斯音乐里一个常见的形式;它曾经作为俄罗斯的第一首圣歌。也许,涉及的主题不应该成为检测文化影响的唯一方式。例如,安·杰尔伯格就认为,布罗茨基有关立陶宛的诗与有关“波兰舞曲”的诗非常类似,“在精神上”与米沃什的诗《献给N.N.的挽歌》很切近,这是布罗茨基欣赏的一首诗,他把它翻译成了俄语,并且每年都在他的大学诗歌课上讲授这首诗。这首诗里有一句:心却不会死去,当我们以为它应该死去时。布罗茨基将它作为了他的第一部随笔集《小于一》的卷首题词。按照布罗茨基的看法,这是20世纪最伟大的一行诗。但是,我们无法找到这两位诗人彼此之间有任何明确的直接文学影响——在他们的诗歌中,他们没有在文学上迁就对方的品味。他们彼此欣赏,这正如他们的友谊一样重要,他们各自以自己的方式写作。他们相互间的赞赏,在他们的诗歌中没有留下什么痕迹。

©Horace Pippin | Zachariah

布罗茨基在关于奥登的文章中谈到过文学影响的问题。“人是他所读的东西。”他写道。1989年,在与米沃什的对谈中,他说过类似的话:“你读过的一切,以这样或那样的方式影响你,在不知不觉中,或直接地或以无论何种方式影响你,最可能的是在不知不觉中。”在另一次谈话中,他恼怒地回答过一个关于约翰·多恩对其影响的问题:“他确实影响了我。他当然影响了我,但我是谁,以致约翰·多恩应该影响我?在我的诗里,你不会看到这种影响。至少我不认为你能看到……你所读到的任何东西,几乎都会有一定的影响。”他对采访者的不耐烦,我猜想,正是他对于强加给他的一个诗歌前辈的一种反应;他想建立自己的谱系。他的诺贝尔获奖演说,一开始就致力于说明他所承认的影响:曼德尔斯塔姆、茨维塔耶娃、弗罗斯特、阿赫玛托娃,“我深爱的奥登”。“在我比较好的时候,”他说,“我认为我自己就是他们的全部。”他补充说,他不只是以自己的名义说话,而是作为一代人的代表。为了重建文化的连续性,他们需要在时间上回到文化的过去,而在空间上回到外部。波兰,以其诗歌和对西方的开放,构成了“外部”的一部分。波兰帮助布罗茨基和他那一代人重新融入到了不断流动的欧洲文化。波兰带来了各种不同的文化模式和语言,波兰语与其他语言,丰富了他的习惯用语。波兰让他从“俄罗斯诗歌的饮食”中得到了缓解,并给他提供了荒诞的幽默、诗学上“神奇的现实主义”,以及各种各色的物品。所有这些都有助于他“拓展他的措辞”。与其谈论影响——因为影响,就像瀑布一样,具有不同的层次,总是从高到低地流动——人们更应该谈论“海绵一般的”吸收、利用、交换、转化、对话与连续性。布罗茨基热爱波兰文化,并充分利用了这种文化。波兰文化也吸收了他,使其成为自己的一部分。“波兰人是一个幸福的民族,”他在1993年说,“在半个世纪里,他们已经有了三位伟大的诗人:米沃什、赫伯特和辛波斯卡。”事实上,他与波兰的关系中最稳定的部分就是通过诗歌构建的。“我的波兰来自书本,”他在卡托维兹演讲中说,“对我来说,波兰是一种思想状态或心灵状态,而不是一个真正的国家。”他与波兰流亡者有着深厚的感情,他们共同的无家可归状态带来了新的友谊。1982年,在芭芭拉·托伦切克的邀请下,他担任了在巴黎新创办的文学季刊《文学笔记》编辑委员会的委员。他最亲密的波兰朋友都是编辑、诗人和翻译家:沃罗尔斯基、达博罗夫斯基,以及德拉维奇,而在他到了西方后,这个朋友名单就增加了托伦切克、巴朗恰克、扎加耶夫斯基,当然包括米沃什。这些后来的友谊构成了布罗斯基与波兰关系的第二章。他不再阅读波兰语了;可以说,他不再需要它。而这三位诗人——巴朗恰克、扎加耶夫斯基和米沃什——都是流亡者,代表着一个版图之外的波兰,“来自书本的波兰”:一个为所有诗人而存在的国度。

本文中译首刊于《雨花》2020年第5期

©Horace Pippin | John Brown Reading His Bible

| 伊雷娜·格鲁津斯卡·格罗斯(Irena Grudzińska-Gross),波兰文学史家,散文作家。

题图:©Horace Pippin | Major-General Smedley D. Butler策划:杜绿绿 | 编辑:鸾扁扁(实习)转载请联系后台并注明个人信息商务合作请添加微信:enclavexm