库切:保罗·策兰和他的译者

黄灿然 译 燃读 2016-08-31

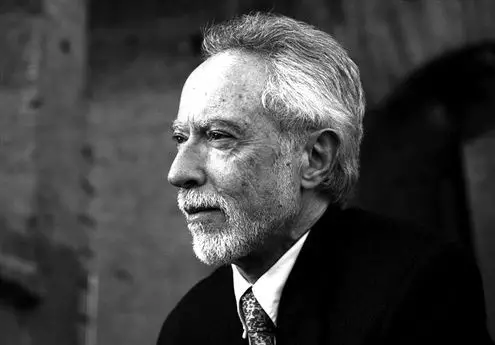

库切

策兰

保罗·安彻尔一九二○年生于布科维纳土地的切尔诺维茨,它在奥匈帝国一九一八年解体之后成为罗马尼亚的一部分。那时,切尔诺维茨是一个在知识上活跃的城市,居住着颇多的讲德语犹太少数民族。安彻尔从小讲高地德语;他所受的教育一半是德语,一半是罗马尼亚语,还包括在一家希伯来语学校念过一阵子。他青年时代开始写诗,崇敬里尔克。

继在法国读了一年医学院(1938-1939)并在那里结识超现实主义者们之后,他放假回家,并因战争爆发而羁留家中。根据希特勒与斯大林的协约,布科维纳被并入乌克兰:有一阵子,他成为苏联公民。

一九四一年六月希特勒入侵苏联。切尔诺维茨的犹太人被赶入隔离区;不久,便开始驱逐。安彻尔显然预先感到不妙,在父母被抓走那天晚上躲起来。父母被运往被占领的乌克兰劳动营,并双双死在那里,母亲是在不能工作时被一颗子弹打中头部的。安彻尔本人战争期间在轴心国同盟的罗马尼亚从事强迫劳动。

一九四四年被俄国人解放之后,他曾在一家精神病院当了一阵助手,然后在布加勒斯特做编辑和翻译,使用笔名策兰,它是安彻尔这个名字的罗马尼亚拼法的换音词。一九四七年,在斯大林的铁幕拉下前,他偷偷逃往维也纳,再从维也纳转往巴黎。在巴黎,他通过了文学士学位考试,然后担任著名的高等师范大学德语文学讲师,直至逝世。他与一个法国女人结婚,她是一个有贵族背景的天主教徒。

这次从东欧迁往西欧的成功,很快就黯淡下去。策兰一直在翻译的作家中,包括法国诗人伊凡·哥尔(1891-1950)。哥尔的遗孀克莱尔对策兰的翻译有异议,并进而公开指控他剽窃哥尔的某些德语诗。虽然这指控是恶意的,甚至可能是疯狂的,但这些指控使策兰担忧到这个程度,以致他相信克莱尔·哥尔是一次针对他的阴谋的一部分。“我们犹太人还未忍受够吗?”他写信告诉他的知己内利·萨克斯,萨克斯跟他一样,也是用德语写作的犹太人。“你无法想像有多少人应被称为卑鄙,不,内利·萨克斯,你无法想像!……要不要我把名字一一列举出来?你会吓得张口结舌。”

不能简单地把他的反应视为妄想狂。随着战后德国开始感到较为自信,反犹潮又再次涌动,不只来自右翼,更令人不安的是来自左翼。策兰并非没有理由地怀疑,德语文化的雅利安化运动(译注:指把犹太人的影响从德语文化中消除出去的运动),并没有在一九四五年结束,仅仅是潜入地下,而现在他成了这场运动的一个方便的焦点。

克莱尔·哥尔从未放松她对策兰的指控,甚至在他死后也不放过;她的扰攘毒化他的生命,成了他最终崩溃的重要原因。

在一九三八年至他逝世的一九七〇年,策兰用德语写了约八百首诗;尚有一批用罗马尼亚语写的早期作品。随着他的《罂粟与记忆》在一九五二年出版,他的天才很快获承认。他以《语言栅栏》(1959)和《无主的玫瑰》(1963)巩固他作为一个较重要的德语青年诗人的声誉。他生前还出版了另两部诗集,死后又出版了另三部。这些后期诗与一九六八年之后德语知识界的左倾运动格格不入,因而没有引起太热情的反应。

按国际现代主义的标准,直至一九六三年之前的策兰是颇好懂的。然而,后期诗变得瞩目地困难,甚至晦涩。书评家们对他们认为是神秘的象征主义和私人指涉感到困惑,并把策兰这些后期诗称为隐逸诗。这是一个他猛烈反对的标签。“一点也不隐逸,”他说。“读吧!一读再读,自会明白。”

策兰典型的“隐逸”诗,包括这首死后出版的无题诗,约翰·费尔斯蒂纳的英译如下:

你躺在一种伟大的倾听中,

被灌木长满着,被雪花纷飞着。

到嬉闹,去哈弗尔河,

到肉钩去,

红苹果立起界桩

从瑞典──

礼物桌来了,

它翻倒一个伊甸园──

那男人变成一个筛,那夫人

必须游泳,那大母猪

为她自己,为无人,为每个人──

兰韦尔运河不低语一句。

没什么

停止。

这首诗在最基本层面上讲什么?很难说,除非你接触某些资料,策兰向批评家彼得·松迪提供的资料。那个变成筛的男人是卡尔·李卜克内西,在运河内游泳的“那夫人……那大母猪”是罗莎·卢森堡。“伊甸园”是建在上述两名行动分子一九一九年遭枪杀的地点上一座公寓楼的名字,而肉钩则是在哈弗尔河畔的普勒塞这个地方吊死那些在一九四四年策划暗杀希特勒的人的吊钩。有了这些资料,该诗便成了对德国右翼的凶残性继续存在着和德国人对此保持缄默的悲观评论。

当哲学家汉斯─格奥尔格·伽达默替被指晦涩的策兰辩护,并对这首描写罗莎·卢森堡的诗进行解读时,这首诗便成了用来说明问题的“经典”。伽达默辩称,任何有德国文化背景知识且接受能力强、思想开放的读者,都能够在毋须协助的情况下明白策兰诗中重要的因而应明白的东西,并说上述背景资料相对于“该诗(本身)知道的东西”而言,应居于次要地位。

伽达默的立论是勇敢的,却也是不能服人的。他忘记我们要等到我们知道解开这首诗的秘密的资料——就这首诗而言,也即那死男人和女人的身份——之后,才能确定这资料是次要的。然而,伽达默提出的问题却是重要的。诗歌是不是提供一种有别于历史提供的知识,并要求一种不同的接受能力?是不是有可能对像策兰这样的诗歌作出反应,甚至翻译它,而毋须充分明白它?

策兰最卓越的译者之一迈克尔·汉布格尔似乎这么认为。汉布格尔说,虽然学者们肯定为他理解策兰诗歌提供启示,但是就“明白”一词的正常意义而言,他不敢肯定他“明白”甚至那些被他翻译过来的诗,或策兰的全部诗。

“(它)对读者要求太多”是费尔斯蒂纳对这首描写罗莎·卢森堡的诗的判词。另一方面,他继续说,“就这段历史的重要性而言,什么是太多呢?”简言之,这就是费尔斯蒂纳对策兰被指隐逸作出的回应。就二十世纪反犹迫害的严重性而言,就德国人和整体上的基督教西方太正常不过地需要逃离一头凶残的历史恶魔而言,什么记忆、什么知识是要求(太多)?即使策兰那些诗是完全不能理解的(费尔斯蒂纳并没有这样说,但这是一个可以成立的推断),它们也依然像一座坟墓似地拦住我们的路,一座由一位“诗人、幸存者、犹太人”(费尔蒂斯纳的策兰研究专着的副题)建造的坟墓,它以其高耸的存在坚持要我们记忆,尽管铭刻在墓碑上的字看上去可能像属于一种难以破解的语言。(费尔斯蒂纳,第254页)

问题的关键,并非仅仅是一个迫不及待要忘记过去的德国与一个坚持要提醒德国人别忘记过去的犹太诗人之间的简单对抗。策兰曾以《死亡赋格》闻名,现在也仍以这首诗而广为人知:

黎明的黑牛奶我们晚上喝你

我们中午喝你死亡是一个来自德国的大师

我们日落时喝你早晨喝你我们喝我们喝

死亡是一个来自德国的大师他的眼睛是蓝的

他用铅子弹打你他枪法很准

(我引用汉布格尔《保罗·策兰的诗》译本,因为费尔斯蒂纳这一段的译文尽管本身也很有吸引力,但如果脱离上下文引用,却是成问题的。)(译注:费尔斯蒂纳的翻译,是逐渐把“死亡是一个来自德国的大师”从英语还原为德语,读全诗时,读者不会感到有障碍。在这里所引的段落,费尔斯蒂纳把“一个来自德国的大师”还原为德语。另,现时一些选本,例如著名诗歌翻译家丹尼尔·魏斯博尔特编的《幸存的诗歌:战后中欧和东欧诗人》和著名德国文学翻译家迈克尔·霍夫曼编的《费伯版二十世纪德语诗歌》,都是选用费尔斯蒂纳译的《死亡赋格》)《死亡赋格》是策兰第一首发表的诗:作于一九四四年或一九四五年,一九四七年首次以罗马尼亚译文发表。它从超现实主义者们那里吸收了一切值得吸收的东西。它不完全是策兰的产物:他有多处从切尔诺维茨时期的诗友们那里采摘一些字句,包括“死亡是一个来自德国的大师”。然而,它的影响却是直接而广泛的。《死亡赋格》是二十世纪标志性的诗歌之一。

《死亡赋格》在德语世界被广泛阅读,收入选集,被学生研究,成为一个叫做“面对过去”或“克服过去”的计划的一部分。策兰在德国作公开朗诵时,人们总是要求他读《死亡赋格》。它是策兰诗中诅骂和谴责最直接的一首:诅骂死亡集中营发生的事,谴责德国。有些策兰的辩护者辩称,把他称为“困难”只是因为读者感到他们与他遭遇给他们带来太大的感情挫伤。这个说法欠一个解释,解释《死亡赋格》得到的接受,那显然是一种拥抱的接受。

事实上,策兰本人从不信任他在西德受欢迎以至受热情款待的那种态度。他从德国批评家们对《死亡赋格》的看法——用一位著名批评家的话说,它表明他已“(逃出)历史血腥的恐怖室,升入纯诗的太空”——感觉到他被误释,而且在最深层的历史意义上,是遭刻意误释。他同样不喜欢听说德国学生在课室内被指导去忽视诗的内容而专注于诗的形式,尤其是该诗对音乐(赋格)结构的模仿。

当策兰写到书拉密的“灰发”时(译注:“灰发”又可译成“灰似的头发”),他是在唤起对灰似地飘落在西里西亚乡村的犹太人的头发的记忆;当他写到“那大母猪”游动在兰韦尔运河时,他是在用卢森堡其中一个谋杀者的声音来称呼一个死犹太女人的尸体。策兰顶住一个压力,也即人们试图把他恢复成一个把大屠杀变成某种更高的东西——诗歌——的诗人;他还反对二十世纪五十年代和六十年代初的正统批评,这种正统批评认为一首理想的诗应是一个自我封闭的美学客体。策兰坚称,他从事一门真实的艺术,一门“不美化或变得‘有诗意’”的艺术;它指名,它断定,它试图测量既有和可能的区域。

《死亡赋格》有着重复、锤击的音乐,对其题材的态度是力求达到诗歌可能达到的直接。它还对在我们时代诗歌有能力做什么或应有能力做什么作出两项未言明的重要宣称。一项是语言能够描写任何不管是什么样的题材:不管大屠杀多么难以言谕,但有一种诗歌可以道出它。另一项是,语言,特别是曾在纳粹时期被委婉语和某种假大空话腐蚀得病入膏盲的德国语言,有能力道出德国刚过去的历史的真相。

第一项宣称遭到特奥多尔·阿多诺的强烈反驳,后者先是在一九五一年宣布继而在一九六五年重申“在奥斯威辛之后写诗是野蛮的”。阿多诺还大可以再加上:用德语写诗则加倍野蛮。(阿多诺于一九六六年不大情愿地收回他的话,也许是向《死亡赋格》的让步。)

策兰在写作中避免“大屠杀”一词,如同他避免所有这样一些用词:它们似乎暗示日常语言有能力说出它向其作出姿势的事物,进而限定并掌握该事物。策兰一生中发表过两次重要的公开演说,都是受奖词。他在这两篇谨小慎微地斟酌字句的演说中,回应人们对诗歌未来的疑虑。在发表于一九五八年的第一篇演说中,他谈到他那并非总是毫不动摇的信念,也即语言,甚至德国语言,也挺过纳粹统治下“发生过的事情”而幸存下来。

在那些丧失之中依然保存着一样东西:语言。

它,这语言,依然没有丧失,没错,尽管发生那么多事情。但它却必须经受自己的无言以对,经受可怕的缄默,经受招来死亡的语言的千百个黑暗。它经受却无法说出发生过的事情;然而它经受事情的发生。经受而仍能再次显露,被这一切所“丰富”。

出自一个犹太人之口,表达这样一种对德语的信念,也许显得怪异。然而并不只是策兰如此:即使在一九四五年之后,也仍有很多犹太人继续把德国语言和知识传统当成自己的。其中包括马丁·布伯。策兰曾探访过年迈的布伯,就继续以德语写作请教布伯。布伯的回答使他失望,布伯认为只有用自己的母语写作才是自然的,认为应当对德国人采取一种宽恕态度。一如费尔斯蒂纳所言:“策兰最需要的是听到他的煎熬的回声,布伯却无法或不愿领会。”(原注:这里需要谨慎。我们只有策兰对这次会面的忆述。策兰所报告的,与布伯比他早七年所写的有出入:“他们(迫害我们的人)已如此激烈地远离人类的领域……使得我心中根本激不起仇恨,更别说克服仇恨。我哪里谈得上什么‘宽恕’呢!”)他的煎熬是,如果德语是“他的”语言,也只能是一种复杂、争执和痛苦的语言。

在战后的布加勒斯特时期,策兰提高了他的俄语,并把莱蒙托夫和契诃夫翻译成罗马尼亚语。在巴黎,他继续翻译俄罗斯诗歌,在俄罗斯语言中找到一个称心、抗衡德语的家。他特别沉浸于阅读奥斯普·曼德尔施塔姆(1891-1938)。在曼德尔施塔姆那里他不仅遇到一个其一生故事他觉得奇怪地与他相似的人,而且遇到一个阴魂似的对话者,能对他最深处的需要作出回答,能提供策兰所称的“兄弟般的东西——在我可以给予这个词最大的尊敬这个意义上的兄弟”。策兰在一九五八年和一九五九年撇下自己的创造,大部分时间用来把曼德尔施塔姆翻译成德语。他的翻译等于是一次异乎寻常的行为,也即进入另一个诗人的角色,尽管曼德尔施塔姆的遗孀娜杰日达·曼德尔施塔姆正确地称译文“与原文相差甚远”。

曼德尔施塔姆关于诗歌是对话的概念,对策兰调整自己的诗学理论起了重大作用。策兰的诗开始向一个“你”说话,这“你”有点远,大概是认识的。在说话的我与你之间的空间中,两者找到一个新的张力场。

(我认识你,你是那低低俯身的,

而我,被刺穿而过的,需要你。

哪里燃起一个词来为我俩作见证?

你──完全真实。我──完全疯狂。)

(这是费尔斯蒂纳的译文。在希瑟·麦克休与尼古拉·波波夫较自由的译文中,最后一行是:“你是我的现实。我是你的幻影。)

如果说约翰·费尔斯蒂纳的策兰传记有一个主导性的主题,那就是策兰从一个其命运是成为犹太人的德语诗人,发展成一个其命运是以德语写作的犹太诗人;以及他超出与里尔克和海德格尔的亲属关系,在卡夫卡和曼德尔施塔姆身上找到他真正的精神前辈。虽然策兰在二十世纪六十年代继续到德国朗诵,但他可能与重新崛起的德国发展一种感情介入的任何希望已消退,甚至达到他把这称为“最悲剧性、事实上是最幼稚的错误”的程度。他开始阅读格肖姆·朔勒姆关于犹太神秘主义传统的着作、布伯关于犹太教哈西德主义的着作。希伯来词——指上帝存在的非尘世之光的Ziv;指记忆的Yizkor——出现在他的诗歌中。指证、见证的主题占显着地位,与痛楚的个人潜主题并驾齐驱:“没人/为见证者/作见证。”他那如今持续采用对话体的诗歌中的“你”,断断继续但明白无误地变成上帝;出现犹太教神秘哲学关于整个造物是神性语言中的一个文本这一教导的回声。

以色列军队在一九六七年战争中夺取耶路撒冷,使策兰充满快乐。他写了一首庆祝诗,该诗在以色列被广泛阅读:

想想吧:你

自己的手

抓住了这小块

可居住的土地,

它苦尽了

又见生命。

一九六九年,策兰首次访问以色列(“如此多犹太人,只有犹太人,而且不是在隔离区,”他带反讽地惊叹道。)他发表讲话和朗诵,会见以色列作家,恢复与一个在切诺诺维茨时期认识的女人的浪漫关系。

策兰小时候曾入读一家希伯来语学校三年。虽然他是迫不得己地学习希伯来语(他把它与他那位犹太复国主义者的父亲联系起来,而不是与他热爱的那位亲德国的母亲联系起来),但他对希伯来语的掌握却令人意料不到地深刻。当时是以色列人但原籍像策兰一样是切尔诺维茨人的阿哈龙·阿佩尔菲尔德认为,策兰的希伯来语“挺好”。当耶胡达·阿米亥诵读他翻译的策兰的诗时,策兰能提出改善的建议。

回到巴黎后,策兰纳闷自己留在欧洲是不是一个错误的选择。他动过接受以色列一个教学职位的念头。对耶路撒冷的记忆使他有了一个短暂的创作爆发期,写了一批同时是精神性、欢乐和情欲的诗。

策兰长期以来受郁抑症发作之苦。一九六五年,他曾进一家精神病院,后来接受过电休克治疗。他在家中,一如费尔斯蒂纳所言,“有时候很暴力”。他与妻子同意分居。一位从布加勒斯特来访的朋友觉得他“深刻地警惕,未老先衰,沉默寡言,双眉紧锁”。“他们在对我进行实验,”他说。他在一九七○年写信给那位以色列情人时说:“他们把我治愈成碎片。”两个月后他投水自尽。

在曾与策兰通信的历史学家埃里希·卡勒看来,策兰的自杀证明“既做一个伟大的德语诗人又做一个在集中营阴影下成长的年轻中欧犹太人”是太大的负担,不是一个男人承受得起的。在深刻的意义上,这个对策兰自杀的判断是对的。但我们不能不考虑一些较平常的原因,例如克莱尔•哥尔拖长、疯狂的怨气,或他所接受的精神治疗的性质。费尔斯蒂纳没有直接评论策兰的医生们对策兰实施的治疗,但从策兰自己痛苦地提及的片言只语看,他们显然得对此负很大责任。

即使在策兰生前,就已发展了一门以研究策兰为基础的学术生意,主要是在德国。这门生意如今已扩大成一个工业。策兰之于德语诗歌已变得如同卡夫卡之于德语散文。

虽然有杰罗姆·罗滕贝格、迈克尔·汉布格尔和其他人的开拓性翻译,但是策兰要等到他在法国受重视之后才真正穿透英语世界;而在法国,策兰被当成一位海德格尔式的诗人,即是说,仿佛他的以自杀告终的诗歌生涯,说明了我们时代艺术的终结似的,仿佛这个终结呼应了海德格判定的哲学的终结似的。

虽然策兰不是一位我们所称的哲理诗人,一位理念的诗人,但把他与海德格尔联系起来并非突发奇想。策兰非常仔细地阅读海德格尔,如同海德格尔阅读策兰;荷尔德林对海德格尔和策兰的性格形成期都产生过影响。策兰同意海德格尔关于诗歌特别占有真理的观点。他关于自己为何写诗的解释——“可以说,是引导我自己去寻找我曾在哪里和我要去哪里,是引导我去为自己勾勒现实”——是与海德格尔完全合拍的。

虽然海德格尔过去与民社党有关系,以及对死亡集中营这个问题保持沉默,但他对策兰的重要性足以使策兰在一九六七年到他在黑森林的隐居处拜访他。之后他有一首诗(《托特瑙堡》)写这次见面,写他希望从海德格尔那里听到却未能听到的“心中的/词”。

策兰期待的那个词会是什么呢?菲利普·拉库─拉巴尔特在那本论策兰与海德格尔的书中认为是“原谅”。但他很快就修订自己的猜测:“我错误地以为……要求饶恕就够了。(灭绝)是绝对(无可饶恕)的。那才是(海德格尔)应当说的。”

对拉库─拉巴尔特来说,策兰的诗歌“全部都是与海德格尔的思想的对话”。正是欧洲这种对策兰的主流解读,最严重地把策兰拖离受教育的普通读者的轨道。但还有一个相反的流派,这显然也是费尔斯蒂纳粘附的流派,它把策兰解读成一个根本性的犹太诗人,其成就是以强势力量使犹太人过去的记忆重新打入德国高级文化(其野心是把其完美的源头定在古典希腊),打入德国语言,而这记忆是以海德格尔为高峰的一系列德国思想家力图要消除的。按这个观点,则策兰无疑(回答)了海德格尔,但回答了他之后,便把他抛在背后。

策兰是以译者身份开始其职业生涯的,并继续做翻译,直到最后。主要是把法语译成德语,但也把英语、俄语、罗马尼亚语、意大利语、葡萄牙语和(与人合作)希伯来语译成德语。他的六卷本《作品集》中有两卷是翻译。在英语方面,策兰主要翻译埃米莉·狄金森和莎士比亚。虽然他的德语版狄金森,节奏不如原文那样错落参差,但他似乎在她身上找到某种他能从中学习的句法上和隐喻上的压缩。至于莎士比亚,他一再回到莎士比亚的十四行诗。他的译文是令人屏息的、迫切的、充满探询的;它们并没有试图模仿莎士比亚的典雅。一如费尔斯蒂纳所说,策兰有时候“(步步进逼)超出了与英语对话,变成争辩”,重写莎士比亚,使莎士比亚符合他对自己的时代的感觉。

费尔斯蒂纳本人在翻译策兰时,做了一门他以前的译者未做过的功夫,就是从策兰的手稿修改本和朗诵录音,以及从策兰认可的法语译本,来揣摸策兰的本意。有一个例子可以说明他怎样利用这些研究。策兰最长的诗《密接模仿》,开头几行“Verbracht ins / Gelande / mit der untruglichen Spur”,意思是:以不出差错(或准确无误)的轨道(或踪迹)移入地域(或领土)。怎样翻译verbracht一词才算最佳呢?策兰监督的该诗法语译文,使用deporte一词。然而,如果我们检查阿兰·雷奈关于死亡集中营的纪录片《夜与雾》画外音策兰所译这首诗的德语版本,我们发现法语deporter在德语里被译成deportieren。Deportieren这个词常被用于官方文件,用来指把囚徒或人口递解出境,带有抽象和委婉的色彩。为了避免这种委婉语,费尔斯蒂纳避开了同源的英语词deported,而是联想到被拘留者对verbracht的地道使用法,于是把它翻译成“带走”:“带走,进入……地带”

费尔斯蒂纳的《保罗·策兰诗文选》的很多译文,都已穿插出现在《保罗·策兰:诗人、幸存者、犹太人》一书中,但重新收录在这里时,已做过修改,且在大多数情况都更精炼。费尔斯蒂纳较早那本书的一个雄心,是以不谙德语的读者能理解的方式,解释策兰给译者带来的各种问题的实质,包括未加解释的暗指和压缩或复合或发明的词,以及费尔斯蒂纳本人如何逐个予以回应。这不可避免地意味着把他自己的策略和词语选择合理化,因而给该书带来一个较不幸的特点:自我推广的因素。

在策兰近期的译者中,费尔斯蒂纳、波波夫与麦克休(以下简称波波夫─麦克休)和皮埃尔·约里斯较为突出。如果说约里斯不如另两位译者那么立即就吸引住人,那也许是因为他肩负一个更困难的任务:费尔斯蒂纳和波波夫─麦克休都拥有选择最适合自己的诗来翻译的自由(因而,也就回避了那些挫败他们最大努力的诗),约里斯则贡献给我们两部策兰后期诗集《换气》(1967)和《棉线太阳》(1968)的全译本,总共约二百首诗。由于现在人们已普遍认为策兰是以系列和组诗方式写作的,一本诗集里的某些诗作常常指涉前面和后面的其他诗,因此约里斯的工程应受到称赞。但是,问题也随之而来。策兰有很多诗是未完全完成的诗,更重要的是有很多时刻是近于彻底晦涩的。约里斯的温度并非总是白热,而这是可以理解的。

费尔斯蒂纳从策兰整个生涯中选译约一百六十首诗,包括一些动人的早期抒情诗。波波夫─麦克休主要选译后期作品。他们两个译本重复者极少,不足二十首。只有几首诗是三个译本都译的。

要在费尔斯蒂纳与波波夫─麦克休之间作出选择是困难的。波波夫─麦克休用来解决策兰带来的问题的办法,有时候具有令人目眩的创造性,但费尔斯蒂纳也有其光辉时刻,尤其是在《死亡赋格》中,英语最后被德语淹没(“Death is ein Meister aus Deutschland”)(译注:“死亡是(英语)一个来自德国的大师(德语)”)在如何对策兰盘根纠结、压缩的句法结构进行分析因而也是进行理解上,不时会有实质性的分歧,而费尔斯蒂纳在这类情况下通常是最较可靠的。

费尔斯蒂纳是一位可畏的策兰学者,但波波夫─麦克休在学问上也不逊色。当策兰的诗要求轻盈处理时,费尔斯蒂纳的局限便显现,例如在《三人的,四人的》这首倚重民歌风格和荒谬手法的诗中。波波夫─麦克休的版本风趣而抒情,费尔斯蒂纳则太偏于持重。

策兰的音乐不是恢弘的:他似乎是逐字逐字、逐句逐句构筑,而不是写一口气读完的字句。译者除了逐字逐句慎重处理外,还必须创造节奏上的力度。

策兰:

ich ritt durch den Schnee,horst du,

ich ritt Gott in die Ferne─die Nahe, er sang,

es war

unser letzter Rit..

费尔斯蒂纳:

我乘骑穿过大雪,你听到吗,

我乘骑上帝进入远处──近处,他唱。

那是

我们最后的乘骑……

波波夫─麦克休:

我乘骑穿过大雪,你明白我吗,

我乘骑上帝去远方──我乘骑上帝

到近旁,他唱。

那是

我们最后的乘骑……

费尔斯蒂纳的译文在节奏上是无生气的。波波夫─麦克休的译文“我乘骑上帝去远方──我乘骑上帝 / 到近旁”原文并不是这样,但我们很难说译文中传递的向前驱策的气势是不合适的。

另一方面,有很多地方他们的角色正好掉换过来,费尔斯蒂纳更大胆和创新。策兰:“Wenn die Totenmuschel heranschwimmt / will es hier lauten(当死者的贝壳浮涌而出,这里将有钟的珍珠)。”波波夫─麦克休“当死亡的贝壳冲上岸”仅仅译出运动。费尔斯蒂纳“当死人的海螺壳浮涌而出”从贝壳一跃而成海螺壳,发挥了海螺壳那号角似的宣告式效果。

还有一些看似明显的地方,被波波夫─麦克休忽略了。在一首诗中,一根Wurfholz也即投掷棒投入空间又返回。费尔斯蒂纳把它译成“回飞镖”,而波波夫─麦克休却令人费解地译为“投木”。

在另一首诗中,策兰写到一个词掉入他额头后面的坑中并继续在那里生长:他把这个词与“Siebenstern”(七星)比较,七星花的学名是Trientalis europea。 在原本是极出色的译文中,波波夫─麦克休把Siebenstern简单地译成“星花”,而没有译出与犹太人有特殊关连的六角大卫星和七扦枝大烛台这一层意思。费尔斯蒂纳把该词扩充为“七扦枝星花”。

另一方面,在德语里称为die Zeitlose(永恒)的花(学名Colchicum autunnale),被费尔斯蒂纳没有想像力地译为“藏红花”,而波波夫─麦克休则合理地不受约束,把它改成“不凋花”。

总之,有时候是费尔斯蒂纳灵机一动找到贴切字眼,有时候是波波夫─麦克休,简直使人感到可以把他们各自的版本缝合起来,再加上偶尔穿一两针约里斯的版本——然后合成一个改善所有三个译本的文本。有鉴于三个版本具有风格上的共通性,一种当然是源自策兰的共通性,这样一个程序并非牵强或行不通。

三人——费尔斯蒂纳在其策兰传记中、波波夫─马克休在他们的注释中、约里斯在他的两篇导言中——都对策兰的语言提出自己独到的见解。约里斯在谈到策兰与德语的争论式关系时,尤其有眼光:

策兰的德语是一种诡异的、近于幽魂似的语言;它既是母语,因而牢牢地把锚下在死者的王国,又是一种诗人必须去配制、去再创造、去再发明、去复活的语言……他严重地被剥夺了任何其他现实,于是着手创造自己的语言──一种像他一样处于绝对流亡状态的语言。试图把它当成仿佛它是通常讲的德语或现成的德语来翻译──也即找一个相似的通用英语或美语“口语”──不啻是误解了策兰诗歌的一个重要方面。

策兰是二十世纪中期欧洲最卓越的诗人,他不是超越其时代——他并不想越超其时代——而是充当其时代最可怕的放电的一根避雷针。他与德语难分难解的较劲,构成他所有后期诗歌的基础,在翻译中最好的时候也只是无意中听到而非直接听到。在这个意义上,其后期诗歌的翻译必然总是要失败的。然而,两代译者以令人瞩目的智谋和奉献,把可以带进英语的带进来。无疑,其他人也会跟着知难而进。