北岛 | 在中国这幅画的留白处

Original 北岛BeiDao 此刻在天涯 2018-09-11

点击蓝字关注“此刻在天涯”,置顶公众号

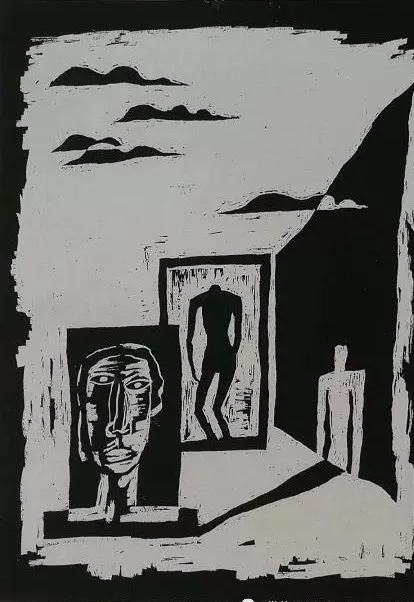

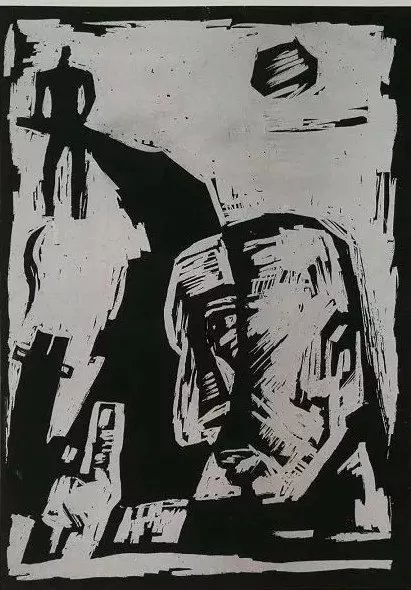

曲光辉 《黑白画》

此刻我在香港中文大学逸夫书院的客房写作。窗外是海湾、小岛和远山,云雾变幻莫测,忽阴忽晴。老式空调机轰轰作响,蟑螂躲在角落静观其变。我在电脑键盘上敲出一行字,再涂掉。

我和中文大学有缘分。1983年中大的《译丛》(Renditions)出版《朦胧诗选》中英对照本时,正赶上我成为“反精神污染运动”的批判重点,一时间恍然置身于一冷一暖两股水流之中。直到现在我也不明白,我的诗是怎么造成污染的。好在那场风暴虽来势凶猛,可雷声大雨点小,很快就烟消云散了。我一年不能发表作品,只好改行搞诗歌翻译,以贴补家用。“反精神污染”的结果,是逼着我又学会了门新的“污染”的手艺。

1985年,中文大学出版社出版了我的中短篇小说集《波动》的中英文两种版本,说来那是我最早的正式出版物之一,装帧精美,极大地满足了一个青年作者的虚荣心。

《波动》英译者是杜博妮(Bonnie McDougall)。她在悉尼出生长大,父亲是澳共领导人之一。1958年她年仅十七岁,被送到北京学习中文,以期成为中澳两党之间的使者。但由于“水土不服”,她在北京呆了半年就离开了,却从此跟中文结缘,获得悉尼大学的博士。二十五年前我们在北京相识,同在外文局工作。谁承想,如今我们在香港重逢,并成了中大翻译系的同事。

四分之一世纪过去了,我和杜博妮在中大教职员餐厅共进晚餐。暮色四起,衬出海上点点灯光。我们谈到的往事,如杯中红酒有点儿涩。当年杜博妮为凯歌、迈平和我开办英文补习班,最后只有迈平出了徒。我们几乎每个周末都在杜博妮家做饭饮酒,彻夜长谈。《黄土地》出笼前后,我们分享凯歌的焦躁、激情和荣耀。从《黄土地》出发,他渐行渐远。我和杜博妮陷入沉默,那友情照亮的八十年代沉入杯底。

1987年春,我应中大出版社社长詹德龙先生之邀首次来到香港,在中大举办活动。香港市区的繁华喧闹和中大校园的朴素宁静恰成对比。我在街上闲逛。让我印象最深的是香港的夜景。我乘坐的飞机就降落在其中,如同鱼穿过闪闪发光的的珊瑚礁。我当时在英国杜伦(Durham)大学的同事朱小姐正好也在香港探亲。她生在台北,在香港长大。于是她带我坐渡轮,逛女人街,在尖沙嘴的小馆子吃海鲜。有美女陪伴,对于一个北京人来说,香港竟有某种异国情调。

我在键盘上把1997年误打成1697年,再改了过来。大概如黄仁宇先生所说的,那是并不重要的一年。可哪一年重要呢?其实统治者、历史学家和老百姓的时间概念是不一样的。比如说皇历,主要是关于节气属相婚丧嫁娶,与国家社稷无关。

1997年春,我来参加香港第一届国际诗歌节。我也是诗歌节的策划人之一。诗歌节的主题是“过渡中的过渡”(The Transit in the Transition)。要说一切都是过渡,连生命在内。香港如同一艘船,驶离和回归都是一种过渡,而船上的香港人见多识广,处变不惊。由于命运没法握在自己手中,所以在香港求籤解梦算卦拜佛的特别多,对数字的迷信更是到了疯狂的地步。这也难怪,在茫茫大海中漂泊,你信谁?

我稀里糊涂被香港的富翁请去吃饭,他们一掷千金。盘中鱼之昂贵,据侍者解释,在于它是在大洋冷暖流交汇处游弋的“贵族”。震惊之余,我坦言《今天》杂志的困境,并拐弯抹角把他们引向为文学慷慨解囊的人间正道,可全都装聋作哑。我这才明白,宴请其实是对金钱这古老权力的祭奉仪式,甚至与主客无关。

离港前夜,我去看望黄永玉。他家在中环半山,从客厅可观海。我们相谈甚欢,从抗战到文革到香港现状。黄永玉和妻子五十年代末从香港回到大陆,八十年代又移居香港,九十年代末再搬到大陆。香港于他,是避风港还是新大陆,是彼岸还是此岸?这位自称“湘西老刁民”的人,我琢磨,正是他我行我素的倔强和游戏人生的洒脱,使他度过重重难关,成为少数逆流而上的幸存者之一。这恐怕和处于汉文化边缘的湘西,和未被完全同化的土家族的异数有关。

我七十年代拜访过他,他在北京大杂院一间加盖的小棚接待客人。记得没有窗户的小棚低矮昏暗,而他却在墙上画了个窗户,充满阳光花朵。一个艺术家对黑暗的认知、抗议和戏谑尽在其中。

听了我的捐款蒙羞记,黄永玉转身进画室,抻出一张丈二的巨幅工笔重彩风景画。我慌了神,连连摆手说不。老先生说:“你看,这画又不是给你的。告诉你,这画不能低于三万美元。以后我就是《今天》的后盾,缺钱来找我。”

香港于我,此后是八年的空白。按中国绘画原理来说,留白是画面中最讲究的部分,让人回味。直到我自己漂流海外,才多少体会香港人的内心处境,他们就是中国这张画的留白。

曲光辉 《黑白画》

去年11月我来香港与家人团聚。在酒店为我拉门致敬的竟是个衣衫不整的小老头,原来是神交已久的沈先生。他特地先我一步赶到旅馆。沈先生是画家,我自幼是他画的连环画的“粉丝”,后来他又成了我的“粉丝”,这倒也平等。可他一见面就嚷嚷着要请客,不由分说。他七十年代从北京移居香港,不会广东话,吃尽苦头;同时打三份工,早起晚归。如今他退了休,忙着过赋闲的日子。这忙,包括千金散尽之意。按他的话来说:“我得在见阎王爷以前把钱花完。”

他好书,此好包括读买送三品。读书固然好,但碰到那种虽读书但死不肯花钱买书的人才可恨,作家只能坐以待毙。而沈先生不仅买书,而且还会多买数本四处送朋友。他专淘那些不怎么流行的偏门别类,诸如地方志、方言考、民俗史、回忆遗孀或遗孀回忆什么的。

和家人在香港旅馆团聚两周,对我多年的漂泊生活来说还是新的一课。出门如出征,领军人物是尚不满一岁的兜兜。他人小,却有大将风度,把我们指挥得团团转。他在出世第七天(如同创世纪)与我分手,如今在香港重逢,似乎有冥冥中的安排。五十年代初,我父亲曾一度决心全家移民香港,后被我那位当大夫的共产党二大爷给拦了下来。

离开香港时,沈先生坚持要来送行。他早早就到了,我们正收拾东西。眼见着大箱子盖不上了,虽说年过七十,只见他纵身一跃蹿到箱盖上,喊着号子连蹦带跳,用自重夯实衣物。我们齐心合力总算把箱子盖上了。

到了机场,他把我们带到餐厅,用广东早茶为我们饯行。为此他得意地说:“这就完美了,连接带送,有始有终。”在机场饮茶的确是个好主意,边点边吃边聊,让人神经松弛,直到登机。要说我去过全世界无数机场,还从未有过如此这般的帝王享受。

临走前,我和中大和翻译系的方梓勳教授和童元方教授共进午餐,童教授的丈夫陈之藩也在座。他一口京片子,唤起我这个北京人深深的乡愁。他1925年生于北京,自青年时代就是胡适的忘年交,有书信集《大学时代给胡适的信》为证。他既是科学家又是散文家,我喜欢他的散文,像古井般拙朴而幽深。

在中文系安排下,由李欧梵教授主持了我的朗诵会。自1988年跟李欧梵在美国艾荷华认识以来,我们在世界不同的角落相遇:芝加哥、洛杉矶、波士顿、纽约、布拉格、斯德哥尔摩、彼得堡……,最后是香港。我听他讲述过后殖民理论和解构主义,深入浅出。他这只“狐狸”还真的身体力行,最终离开美国主流文化的重镇哈佛大学,娶香港媳妇,在香港安家落户。

应中文大学翻译系的邀请,我今年夏天开一门“中国文学导读”(Introduction to Chinese Literature)课。要把五千年的中国文学压缩到六周内是不可能的任务,于是我打算以诗歌为主,特别是以不同英译本所呈现的缺陷来领悟中国古诗词的完美。舍近求远,对笨人如我,倒也是一种走法。

室内突然暗下来,骤然雨下,携电闪雷鸣。今年雨水特别多,说风就是雨。作家李锐前不久在香港浸会大学访问,据说他望天长叹:香港这雨下了白下,都流回海里去了,要是下在我们吕梁山就好了。可不是嘛,这世上首先是自然环境的贫富不均,我想香港人民打死也不会搬到吕梁山上去住,他们宁可在海上漂流,不管风吹雨打。

我喜欢中大幽静的环境,居高临海,到处是竹林草坪。可我也算领教了香港的蚊子蟑螂的厉害。每次出门都被蚊子穷追猛赶,我疯子般手舞足蹈。最神奇的是它们能全天候飞行,风雨无阻。至于蟑螂就更甭提了,硕大无比,可见深得湿润的海洋性气候的照料和博大精深的粤菜的滋补。只要我们外出或昏睡,它们一呼百应,出巡夜宴。只要闭上眼,就能想象在高楼大厦的管道网中那庞大的蟑螂帝国。看来人类的科学技术再发达,对蟑螂也无可奈何,于是放弃了与蟑螂为敌的努力。

和呼啸成群的大陆作家不同,香港作家更热爱孤独。也许是由于他们对商业化压力和文学本质有着更深刻的体验。换句话说,这儿没有幻觉没有眼泪,没有天子脚下的特权。依我看,非得把作家放在香港这样的地方才能测其真伪:只有那些甘于寂寞清贫而不屈不挠者才是真的,真的爱这行。

语言的流变是一种有趣的现象。据说1949年以后香港一度南腔北调,普通话独占鳌头。一位香港朋友告诉我,他的广东话不标准就和小时候同学的语言混杂有关——孩子以互相模仿为乐。后来广东话和英语平分天下,而英语倚仗殖民优势高人一等。记得我初次来香港,一下掉进广东话的汪洋大海,而英语成了救命稻草。改革开放后,港式广东话一度随资本北上,那时北京小年轻以用广东话唱歌为荣。风水轮流转,赶上1997年普通话借统一大势南下,香港人民努力捋平舌头改造那九个声调的发音习惯。

今天中午,中大联合书院院长冯教授请我们去赛马会吃午饭。赛马会是香港上流社会的俱乐部,带有明显的特权意味,非得衣冠楚楚正襟危坐,弄得我腰酸背疼。席间,冯教授领我们从阳台眺望赛马场。他解释说,按英国习惯赛马是逆时针的,而来参赛的美国马因顺时针跑惯了,一度出现混乱。说到方向感,其实我们人类还不如马——人迷路,马识途。

我忽然想起黄永玉最近捐给《今天》的画上的题款:“客里无宾主,花开即故山”。他特意说明这句魏源诗是为我选录的。如果说中国是一幅画,那么香港就是这幅画的留白,而我则是在这留白处无意中洒落的一滴墨。

曲光辉 《黑白画》

值班主编 | 亭 值班编辑 | fay 濛

作者

北岛

诗人

北岛,原名赵振开,1949年生于北京,1978年和朋友在北京创办文学杂志《今天》。北岛是今天诗派的重要代表,他知名的诗歌如《回答》、《一切》、《宣告》、《结局或开始》等,曾经震撼了无数国人。自1987年起,在欧美及香港多所大学教书或任驻校作家,其作品被译成30种文字,曾获瑞典笔会文学奖、美国古根汉奖、马其顿斯特鲁加国际诗歌节最高荣誉金花环奖等,获选美国艺术文学院终身荣誉院士。2009年创办全球最具影响力的国际诗歌节——香港国际诗歌之夜,2018年创建香港诗歌节基金会。