益问答|于坚:我的写作一直都是在对汉语致敬

文益君 大益文学 2 days ago

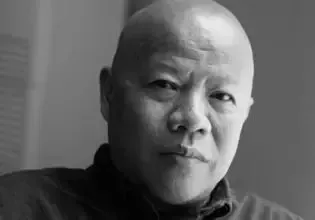

于坚

于坚,云南师范大学文学院教授。20岁开始写作,持续近四十年。著有诗集、文集20余种、摄影集一种,纪录片四部。曾获台湾《联合报》14届新诗奖、台湾《创世纪》诗杂志四十年诗歌奖、“华语文学传媒大奖”年度诗人奖、鲁迅文学奖、朱自清散文奖、百花散文奖、德语版诗选集《零档案》获德国亚非拉文学作品推广协会主办的“感受世界”亚非拉优秀文学作品评选第一名、美国国家地理杂志全球摄影大赛华夏典藏金框奖。纪录片《碧色车站》入围阿姆斯特丹国际纪录片银狼奖单元(2004)。

诗人于坚又又又.....被写进试卷了,今年诗人的《建水记》又登上了新高考一卷的语文试卷。作为大益文学院的签约作家,文益君第一时间采访到了诗人。读者朋友们,快来看看诗人对此说了什么吧!

问答

Q1

去年年底您登上了几所高校的考研试卷,今年又登上了全国卷一的语文试卷。频繁登陆考试试卷,感觉如何?

于坚:我都不知道,是考生在我微博上留言才知道的。这意味着我对汉语终于有点贡献吗?这考的是语文。我的写作一直都是在对汉语致敬。

Q2

有没有看到高考的试题,如果亲自去答有把握拿分吗?

于坚:没有。我肯定考不好。ABCD,只有一个是正确的。汉语不是这种考法,诗无达诂,就是语言无达诂。汉语没有阳性阴性过去时现在时之类,这种语言不是起源于做生意(必须精准),汉语起源于贞人占卜,转达记录神意。汉语玩的是不确定,而不是必须,这是一种世界观。

Q3

怎么看高考试题这种将文本拆碎分析的方法,这种学习语文的方式是不是在割裂“文学”?

于坚:这是考拼音文字的考法。怕麻烦,为了省事,量化,标准化,将语言视为工具,零件,物。

Q4

您认为“文学”是更偏重“技巧”还是“感觉”?我们现行的应试教育对“文学”有益吗?

于坚:当然是感觉。我们现行的应试教育对“文学”其实是无益有害的。

Q5

这次《建水记》登上新高考语文一卷,让全国人民再次把目光聚焦到建水、聚焦到云南。除了《建水记》,您还写过《昆明记》。对于这两个地方,对于云南,您怀着怎样的情感?

于坚:我的家乡。写作是一种感恩。《红楼梦》《追忆逝水年华》都是对生的感恩。这个时间,这个地方,这人们——让我有这一生,这样生活,得记下来,让将来的人温故知新有个依据。文学的根本任务,不过是记下我这样生活,这样想象,这样说出。写作说到底,不过是一种备忘录。子曰:言之不文,传之不远。

Q6

最近的创作重心是什么?

于坚:文。我现在的写作可以叫“之间写作",在诗,随笔,小说,图像,引文……之间的某种东西,其实就是回到"文章"这个最原始的写作上。我从《左传》学来的。我发现同时代的作者罗兰.巴特也是这么想,这么写。

Q7

有没有新作要与大家见面?

于坚:下半年有四本书:《于坚说》《希腊记》《苏东坡记》《诗选2011一2022》。《于坚说》是我的访谈集。《诗选2011一2022》每十年出一本。