里尔克《时间之书》方思译

里尔克 方思 星期一诗社 2019-07-08

序

自从我开始介绍里尔克,这位被誉为德文诗中自歌德以来最重要的诗人,自从我开始以文章与翻译(诗与信札)介绍里尔克给我国读者,迄今已逾六个整年。《时间之书》(DasStuden-Buch)内的诗之译介,则始于民国四十四年六月。那时,《时间之书》却直至去年晚秋方才试译。我的心灵已恢复其微妙的均衡,可以感知一叶之落与一羽之重而仍保持其宁澄平静,似乎我正步入一个新的收获与丰美的果实的时季。以此欢欣遂油然从我的内心流出,如乳色的温泉。

创造恒为一种愉乐,处于人生的中点,我以一向从事于创造工作为慰,亦以继续从事于创造工作为勉。有人说人生如攀越山岭,中点即在顶峰,往后即为下落之路。我却视人生为长远的征途,向前愈迈进一步,地平线的辽阔即愈展示于我眼前。人生的中点就是一个新的起点,再出发,不断向上,往前征服更广的空间。

我对里尔克的专一的欣赏,体验与研究,以及加以译介,给与我不少溢出。茨威格,又一位奥国作家,说过:“而若进入,我被请对一位已然对他自己的道路未曾确定的年轻作家给与忠告,我会试图劝服他首先为某些较伟大的艺术作品服务,或用描述的方式,或取翻译的方法。在所有这种自我牺牲的服务中,对于一位初学者有比较在创作中更多的安全,而凡以一种专一的精神所完成的事物,决不会是徒劳的。”

里尔克所给与的是深度以及平衡,对所处理的种种加以约制,获致微妙的定匀。里尔克教人建筑,不是宫殿,不是摩天大楼,而是精致的别墅,其每一块砖每一片瓦每一寸地基,都是最佳最优美的工作。为了获致如此卓越的艺术,里尔克学会了无比的忍耐。他亦有所师承,他效法罗丹,伟大的雕刻家。一九零四年五月十二日里尔克写给路•安特兰亚莎洛美的信中说:

艺术是一漫长的终身道途,而当我想及我迄今所以成就的是何等微小与发育不全的,此成就之(好似一手宽的半耕的田地)不能维持我,遂非可惊之事。”计画不会结果,过早播种的谷不会茁长。但忍耐与工作是真实的而在任何时刻可以转变成面包。‘必须恒在工作,’罗丹告诉我,……不断工作而信任它,就是它,这是我从他的伟大的而且以伟大的方式显示人看的榜样所正学得的,就同我正从他学得忍耐……

且看诗人自己如此说及他的作品:

“啊,那些在年青时写的诗不值得什么。应当终生(可能的话,悠久的一生)等待,而且聚焦甜蜜与光,于是最后他可能写下十行好诗。因为诗不是,如人们所想象的,仅乎感情而已(这些来得足够迅速);它是种种体验。要写下一行诗,应当见许多城市,人们,以及事物;他必须学的道路……通至久已先见的别离的……通至孩提时代的……通至双亲的……通至海上的日子的……通至旅途的夜晚的……而必须有血多爱情之夜的回忆,没有二夜是相似的……以及产褥中的妇人的哭喊的回忆……必须曾在濒死着的身旁坐过,必须曾坐在已死者的身旁,在一间有着开启的窗户的屋子中……但仅乎有着回忆仍是不够的。必须能忘记他们而有大大的忍耐,直至它们复又来临……而当它们成为我们体内的血液,以及顾瞥与姿态……于是第一次在一个稀有的时刻,一首诗的第一个字会升起来而且出来……”

里尔克为了专一,在从事创作时常喜连日独处,从或一犬都不欲其在身旁。瓦莱里拜访里尔克于姆楚特(Muzot)之古塔以后,为其极端的岑寂所惊,写信给里尔克说:

“我认为这种与世隔绝为几乎不可能的;在如此密切与寂静相亲近中,无尽的冬季……亲爱的里尔克,你对我看来似乎闭锁于纯粹的时间中,而我为你恐惧那一种太千篇一律的生活所有的透明,这种生活让死亡太明显地照耀外表相同的一个个日子的序列。”

灵感来时里尔克即一挥而就,一系列的诗于短期内写成。在此以前则为无比的忍耐与等待。这种循环成为里尔克写作的特色。《时间之书》分三部:一、《僧侣生活之书》,作于一八九九年九月二十日与十月十四日之间,正当他第一次去俄国归来不久,在许玛根道夫写成;二、《朝圣之书》,作于一九零一年九月十五日至廿五日,系于他与路•安特兰亚莎洛美在柏林逗留,第二场去俄国,回归许玛根道夫,以及于一九零一年春与克莱拉•凡斯霍夫,罗丹的学生,结婚之后,在凡斯透凡特写成;三、《贫与死之书》作于一九零三年四月十三日与二十日之间,彼时他已经有了一个女儿,去过巴黎,结识了罗丹,并避居于维亚雷乔,该第三部即于此意大利中部的城市写成。

一九一一年春里尔克答复一位女学生问及《时间之书》的源始,他在巴黎写下:

“……我正忙于其它事务。于是,在清晨醒来,或在夜晚当你能听见寂静的时候,在我心内即升起——过去有时亦如此——从我自身出来的字语,似乎就是,祈祷,倘若你愿意如此相称的话,就是祈祷——至少我以为它们是祈祷,……”

里尔克在好几封给友人的心中都提及这些祈祷。《时间之书》,只当视为一些列的对神的诉告,方才具有确切的意义。对于一位于此诗集中发现无穷意义的人,固然如此;而对于一位本无所觉于此诗集的意义的人,这就是赋予意义的线索。在这些诗中,里尔克被目为一位神的寻求者。他的神被人视为实系艺术家的神,人类心灵的创造。以“你,神啊我的紧邻”开始的一诗,以及,尤其,以“你将如何,神啊,当我逝去?”开始的一诗,即可证之。但我却认为这里所表现的神与基督教的实不冲突。约翰福音第十五章第五、六节:“我是葡萄树,你们是枝子。常在我里面的,我也常在他里面,这人就多结果子;因为离了我,你们就不能做什么。”而若没有枝子,葡萄树即无从发扬其生命。神是身躯,则我们为其肢体。没有身躯肢体自将干萎;而依藉肢体,方能工作。里尔克的这些诗,表现诗人之于神密切相迩,携手同工,亦表现了诗人对人之尊严与责任心的自觉。

你将如何,神啊,当我逝去?

当我,你的水壶,碎成片片?

当我你的饮料,成为腐臭或已干竭?

我是你的衣,你所从事的行业

你失却你的意义,倘若将我失却。

…………

你将如何呢,神?我在焦急。

里尔克另外有诗全为赞美神而作,以“啊,告诉我们诗人,你做什么?——我赞美。”为第一行而开始,而以“因为我赞美。”为终结。正如任何信神的人一样,诗人赞美神。感恩的心,是真正的爱的开始。

据我所读的看来,里尔克的宗教诗(倘若可如此称呼的话),实超弗朗西斯•汤姆普森与霍普金斯而上之。有所信的人,固然可充分了解、体验;而一般读者,亦自为他的思想的深沉感受的真切与多面的敏锐,亦自为他的特色独具的声音所感动。

怎样时间俯身向我啊

将我触及

以清澈的,金属性的拍击!

读者的感觉真是战栗着,被触及这清澈的,金属性的拍击!

然而这种题材在中国诗中,似为新的对象。实则观念与信仰,皆与情感密不可分。一位真正的诗人的感性,必然如此。而诗为全人格的表现则观念、信仰与情感皆有所流露,自不足奇。再,我们亦常对观念或信仰有所动于情感。观念与信仰的字语又可作为譬喻之一种,有时与意象的运用实异曲而同工。诗的领域之推广,于此有甚大关系。

“挖出我的双眼,而我依然能见你”,以这一行开始的有名的诗在作为《时间之书》的一首看来自是对神的寻求之有力表现,但此诗本为路•安特兰亚莎洛美而写。一首诗本身即是一个存在,故其意义多端,亦因读者而异。但对一是所有的种种感应,宜受支持整个诗的结构的意义间架所控制与限制。意义使情绪获得确切的面貌。意义间架自涉及一诗中各部分之含义与相互关系的审查,而此意义间架对了解一首诗之情绪的结构乃为必要。除非读者知道一首诗是关于什么的,他若受感动即属无所为而感动,浮泛而且空洞,不了解此,则没有具有含义的感情,而一诗之意义多端的说法亦即不再合适。

里尔克的诗以难懂著称。其标点使用甚为特别,与一般用法有殊。(今译时尽量依循原诗之标点,间有变更,行内之标点尤然。)里尔克的诗之难懂,可自《新诗集:第二部》句子译成意思恰正相反!他的诗之所以难懂,有时与其所用譬喻,以及所用譬喻间常有所省略有关。他又常于一诗中运用好几个譬喻,其意义所取之方向各别,或且似为矛盾。于是我们眼前跳动着形形色色的譬喻,各自放射异彩,我们遂目为之眩。他在一诗中藉僧侣之口对神祈祷:“你们行走似许多闪光的鹿,而我是黑暗,而我是森林。”他感觉在他身中经过,就如群鹿跃过森林之黑暗。下一首诗中他又说,“因为什么是教堂与修院,当它们浮现而且升起,它们只是竖琴,音调曼妙的慰安者,而已半为济度的人们之双手在国王与童女之前拨动它们。”这首诗是晨祷,故森林显然呈现其棵棵树干:树干对于闪光的鹿就如竖琴的弦对于乐音,就如升起的教堂与修院对于祈祷的众手。但他的长处之一即在于其譬喻。它们决非托在后面的像尾巴,又非勉强凑上已使诗“美”的,像雪莱在《云雀颂》一诗中所为。里尔克的譬喻使人目为之眩,然一加注视,即见其闪耀真正的光彩,确切而妥适。

我未将《时间之书》全译,亦以因此不能将一些至美的诗介绍于国人为憾。(容有机会当在续译。)翻译时得到区女士的英译之助极大。译里尔克须对文字有极大的把握。我以无此把握而自愧。因此对好几位友人常有所请益。打扰了他们,我深以为歉,而承他们不吝指教,则我永远铭感的。原诗于以“而毕竟,虽然每人勉图从自己挣脱”开始的一诗中,于第四行之“ALLESLEBENWIRDGELEBT”,又于以“你决不会忧惧,神啊”开始的一诗中,于第四行之“MEN”,第五行之“WOLLEN”,与第廿九行之“HABEN”,每一字母均用小的大写字体,翻译中即用黑体字排印。我译的时候,押韵全依原诗的模式。(其实译诗首重节奏,即使依了原诗的模式押韵,所押之韵与原诗中的自不相同,给予读者的感受亦自有殊异。)因此更增加翻译的困难。一时之译,速则一小时有余,缓则三、四小时以上,且以后常一改再改以致三改。试译而遭遇极大阻碍,似乎无法克服时,心中真有绝望的感觉,但仅仅一刹那而已;凭藉自信,终究觅得解决之道。而想及麦金塔尔亦常失望于里尔克诗中的文字,心中的负担遂决轻减。而每当我发现此翻译工作真是坚决万分,每当我见到因此而来的种种麻烦,每当我念及此种工作没有分文金钱的报酬,我感谢神:我所从事的是诗,而非其他;因为诗是最佳的训练,使人忍受寂寞,默默无闻,甚或误解,而作为艺术,对人苛求最多。

布根女士说,里尔克的诗“是精神,现代的精神所发出的呼喊,此精神终于发现一条超越当代的现实世界所隐藏的焦虑无望之路。以之迎受这些诗的热诚,在一个当辩证法的唯物主义普遍为人接受的十年间(指三十年代),足够证明精神方面兴趣的一切痕迹犹未自现代的意识中擦抹净尽。”倘若拙译(其实仅乎原诗的苍白的面影而已)能助人们在精神上有所觉醒,那么我的工作即非没有任何报酬的了。

戊戌二月长沙方思记于台北

目次

怎样时间俯身向我啊

你,神啊我的紧邻,倘若我惊动你

倘若只要一度有这样完全的静寂

我从你的话语读到它

我在着哪,你焦虑者啊,难道你未听见我

我的生命并非这险陡的时间

倘若我在某处生长

在所有这些事物内我找到你

我们都是工人:学徒,伙计,工场主人

你将如何,神啊,当我逝去?

你所说的第一个字是:光

光在你的树顶开喧

挖出我的双眼,而我依然能见你;

而毕竟,虽然每个人勉图从自己挣脱

你是未来,那伟大的晨曦

世间的诸王已届老年

一切又成为伟大与有力

现在红色的伏牛花已经成熟

你决不会忧惧,神啊,他们说:“我的”

I

怎样时间俯身向我啊

将我触及

以清澈的,金属性的拍击:

我的感觉战栗着。我感觉自己的力——

这有所形成的一日我将它握紧。

没有事物是完全的,直到我感知了它,

而这以前则是等待,寂静无声的,未得完成的。

我的视景已经成熟:就如一个新娘

轻柔地走来那事物,他的意志欲之出现的。

没有事物会嫌太小,但我的情爱

会画它于一个金色的背景,而且画得大大

而我珍贵它,不知所见灵魂为谁,

释放了,这灵魂也许会有所展示,表达……

II

你,神啊我的紧邻,倘若我惊动你

有时在夜里,以重重的敲击,——

我如此作,因为我甚少闻你呼吸

而我知道:你是孤独的在大厅里。

而倘若你需要一饮,没有人在那边,

带来给你,在黑暗中摸索:

我恒在倾听。只要小小的记号,手势一作。

我即在邻近。

在我们之间仅仅一座窄墙,

只是由于机运;因为可能这样:

从你的或我的嘴唇一声呼唤——

就使它倾毁倒下

不闻响动,无息无声。

这墙即由你的诸般形象造成。

而一如名字你的形象将你掩藏。

而一朝我内里的光照耀,

我内心深处即知道你,藉此知道,

这光辉就侈费于框架之上。

而我的官感,即刻成为瘫痪,

由你处逐放,成为无家无告。

III

倘若只要一度有这样完全的静寂。

倘若所有那些随意的,无一定目的的,但见其大概的

倘若那些都默然无声,以及邻居的笑音,

而倘若我的感官所造成的闹喧,

并不扰乱我的守夜——

于是在一千重的思想内我能想出你

甚至想出你的边际我亦能,

而占有你(只要一个微笑留存),

给出你,对着啊,万有众生

有如给出感谢一声。

IV

我从你的话语读到它,

亦从你的手势的历史读到,

你的双手圈成圆形而且围绕

正要出现的形象,聪慧而且温暖。

你大声的说:生;而你低语:死亡

而你不再反复宣示:存在。

死亡却尚未来临,直到出现了暗杀。

于是一条裂缝通过了你完满的圆圈。

再是通过了一声呼唤

再是那些声音散向四方,

那些声音方始组成,

来表达你,

来负载你,

它们是越过深渊的桥梁——

而它们以后所说的,期期出声,

只是片段片段

你昔日名字的片段。

V

我在着哪,你焦虑者啊,难道你未听见我

急着前来认你,以每一急切的感官?

现在我的感情已找到了翅翼,而且,旋回绕转,

白色的,飞绕着你的面容。

这里我的精神穿上静寂之衣服

站在你的面前,——啊!你竟然未见,难道?

在你的眼中难道我的五月的祈祷

未曾生长成熟,犹如在一株树上?

作梦者,我方是你的梦哪。

但倘若你醒来,我即是你的意志

以及所有光耀的主人

而我生长到一个领域,就如星星高悬而静寂,

底下伸展着时间之神奇的城。

VI

我的生命并非这险陡的时间,

由此你见我如此匆遽而过。

我是一株树,站立在我的背景之前。

我只是所有我许多嘴唇之一

而这一个啊,可宁愿哑然闭口。

我是两个音调间的休止,

它们不相协谐,倘若发声于同时:

因为死亡之音调会要自己提高——

但在那黑暗的休止

战栗着,两个音调归焉协谐

而这首歌绵延着,保持曼妙。

VII

倘若我在某处生长,

那里日子更为轻松而时间柔美,

我会已为你安排华丽的盛宴,

而我不会这样的握你在我手掌,

像我有所作为的,恐惧又紧不放开。

那里我会已斗胆一试,将你挥霍,

你啊无际无边的存在。

像一个球

我会已掷你于所有波动的欢乐

我会已将你一掷,让人抓住你

而你要跌落时候

以高举的双手要跃起接你,

你啊事件之事件。

像一支剑

我会已让你一闪而前。

以金环中最最纯金

我会将你的火焰环圈,

而它必将火焰为我圈住,

在最最纯白的手上。

我会已将你描绘:不是在墙上,

却就是绘在天堂本身,从边上到边上,

而会已塑造你,就像巨人所作的一样:

像山,像火烧,像热风在阿拉伯地方,

从沙漠地带生长!

或者

可能还是这样:

我会将你找到一次……

我的友人们是在远处,

我几乎不再听见他们的笑声回荡;

而你呢:你已自巢中跌下,

你是一头雏鸟,脚爪黄黄,眼睛大大

而你使我忧楚。

(我的手对你就嫌大得太多。)

而我从源泉以手指沾起一滴

而倾听,是否你会渴望它,

而我感觉跳跃你的心与我的心

而都是由于惧怕。

VIII

在所有这些事物内我找到你,

我善待这些事物似一位兄弟;

于小的事物像颗种子你沐于日光,将你自己

而于大的事物你就大大的给予,将你自己。

这就是诸力量的奇妙的表现,

他们作用,就服役于这些事物:

于根际他们生长,萎缩却在杆茎

而于树顶升起,就似复活。

IX

我们都是工人:学徒,伙计,工场主人,

你高声的中央走廊啊,我们建造你。

而有时走来一位严肃的旅人,

像一道光辉,激励我们一百匠人的精神

并且颤抖地对我们表现,一种新的技艺。

我们攀上这摇摆的台架,

在我们的手中铁锤重重的摇摆,

直到一个时间吻了我们的额上,

闪光的,好似凡事知道一样

这时间来自你就像风来自大海。

于是众多的铁锤声响,

而在山间一声又一声回荡。

只当天色已暮我们方将你搁放

而你将有的轮廓渐渐于我们心中现象。

神啊,你真伟大。

X

你将如何,神啊,当我逝去?

当我,你的水壶,碎成片片?

当我,你的饮料,成为腐臭或已干竭?

我是你的衣,你所从事的行业,

你失却你的意义,倘若将我失却。

没有了我你即无家

你即失去对我的欢迎,亲密而且温暖。

我是你的草鞋:你的双足疲倦

将因缺我而赤足流浪。

你巨大的外衣将落下。

看着我倚枕的面颊,暖暖的,你的顾瞥

惊恐之余,将会寻觅,

那种安慰,我所一度提供的——

躺下,就如日落的瑰丽褪色

在异国的岩石之冷冷的围裙之上。

你将如何呢,神?我在焦急。

XI

你所说的第一个字是:光:

时间就这样开始。于是你久久静默。

你第二个字是人,令人惊吓

(在它的声音内我们依旧黯黑)

而你的面容又在默想。

但听你第三个字,我不欲望。

我常于夜间祈祷:作个哑子罢,

范围于手势,静静成长

而精神于梦中将之推向前方,

让他将静默的沉重的总数啊

写于额上以及山上。

你成为躲避愤怒的庇护所罢,

愤怒驱赶了那不可言说的。

在乐园内夜降临了:

你成为带着号角的守护者罢,而人们只是说,它会吹过呢。

XII

光在你的树顶闹喧

而所有事物遂成为多彩而虚华,

只当白昼逝去,他们才寻觅得你。

昏黄的朦胧,空间的柔和,

置一千只手在一千个头顶之上,

于是那奇妙的于兹成为敬虔。

你会把握这个世界,这样而不取他途

以这温柔的态姿。

从天空你倚身将大地握执

而在你外套的摺叠下将它触抚。

你有如此温柔的一种存在样式。

而那些人们,呼你以响亮的名字,

已忘记你就在邻旁。

从你的手,高攀似山,

升起你无言的力量,前额阴暗,

给律则与我们的官感。

XIII

挖出我的双眼,而我依然能看见你;

打聋我的耳朵,而我依然能听到你;

而即使一足也无我能走来向你;

没有口舌,我能将你召唤随意。

切断我的双臂,我将把你抱住

以我的心抱住你犹如以我的手,

停止我的心跳,我的头脑将跃动,同样真实;

而若你将我这头脑焚烧,

于是在我的血流之上我依然将支持你。

XIV

而毕竟,虽然每人勉图从自己挣脱

像从恨他且囚他的狱监,——

在世间有一大大的神奇:

我觉得:一切生命都被活过。

那么谁活过它呢?是那些事物

站在那里,像未奏出的乐句

在昏暮就如藏在竖琴之中?

是那些风,自水上吹动,

是那些枝条,彼此示意,

是那些花,编织香气,

是那些长长的迟暮的径路?

是那些温暖的兽,来回走动,

是那些鸟,奇怪地振翅飞行?

那么谁活过它呢?神啊,你活过它吗?这生命?

XV

你是未来,那伟大的晨曦

升于永恒之平原之上。

你是驱走时间之夜的一声鸡唱,

是露,是早祷,是童贞的女郎,

是陌生人,是母亲,而且是死。

你是长变的形相,

由命运中升起,恒是孤独地,

不背欢呼的,亦不为哀悼的

而且不可描说的,像蛮野的森林一样。

你是事物之深在的本质,隐藏

它的实在之秘密

而对其他则恒为不同的表显:

对船为岸而对陆地为船。

VXI

世间的诸王已届老年

而将没有后嗣。

他们的儿子夭亡,在孩提之时,

而他们的女儿放弃

脆弱的王冠,让诸强力。

暴民碎王冠为片片黄金,

所谓世界的主人,投合时机

在火中将之锻冶,不怀好意;

但幸运并不与俱。

矿石病于怀乡。而切望

离弃造币厂与转轮,

它们给它如此细小的一种生活。

而从工厂与钱箱

它要回归矿层

在广开着的山中,

又一次它将之闭藏。

XVII

一切将又成为伟大与有力,

陆地将平坦而水将皱褶,

树将高大而墙将非常矮小;

以及在谷间,将成为强壮与多形态的,

一个牧人与农夫的民族。

没有教堂,将神拥抱

好像一个亡命之徒,然后对他哀悼

好像一头被捕的受伤的动物,——

一切屋宇对所有的叩门都殷勤开放,

而将有一种无限的牺牲之感

在所有的人事之上,以及在你,以及在我。

没有对来世的等待,亦没有对来世窥视,

只有渴望,渴望甚至不对死亡亵渎

而我们,为之服役,熟娴世俗之事,

它的手啊,对我们即无陌生的感觉。

XVIII

现在红色的伏牛花已经成熟,

老去的紫菀在床上微弱地呼吸。

现在不富裕的人,当夏季逝去,

将永远等待,不会有真正的自我。

一个人现在不能闭眼,

确知一个完全的视景在他内心

等待,知道夜晚开始道来,

在他的黑暗中遂将上升:——

他是过去了的,就像一个人已经老迈。

再没有事物来到他,再没有日子来临他,

对他发生的事,都对他说谎;

甚至你,我的神啊。面对你像一块岩石一样,

拖曳他,日复一日,沉到深渊。

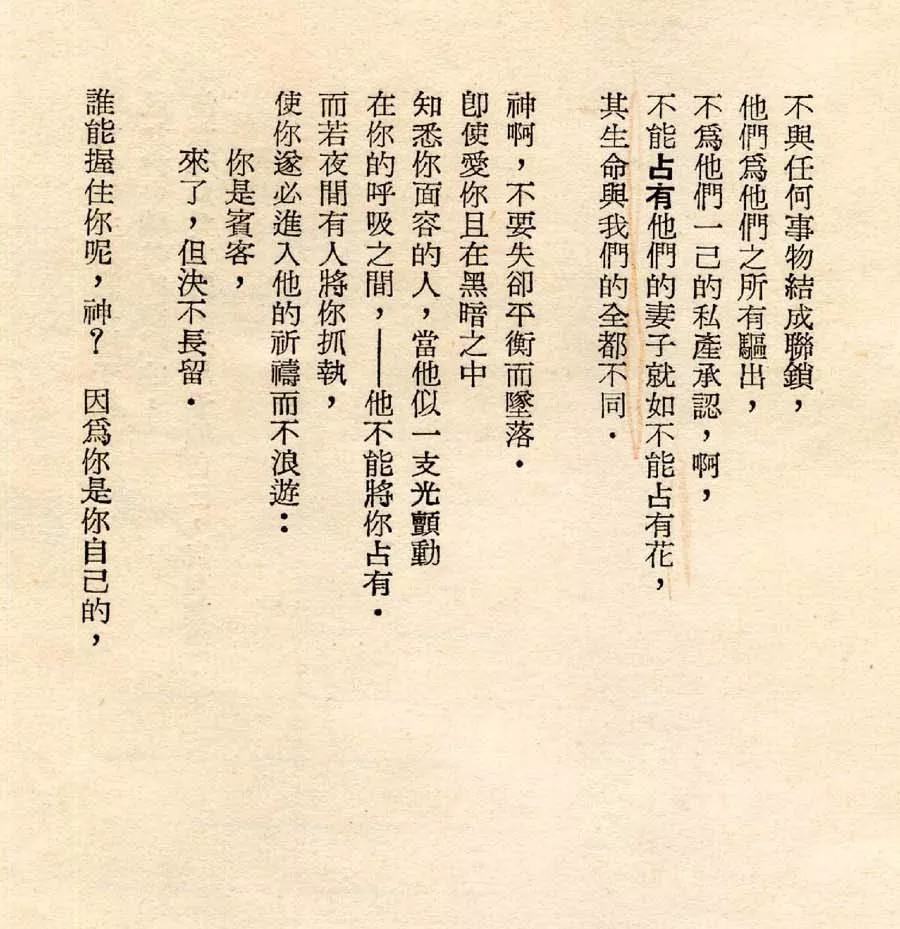

XIX

你决不会忧惧,神啊。他们说:“我的”

对凡有耐心的世间万有。

他们就如那风,轻抚枝条的

而说:我的树。

他们几不察顾,

如何万有灼热发光,凡他们的手所抓执的,——

如此则他们不能握住

即使仅仅边缘,而不被灼伤。

他们说“我的”,就如有时人会乐于

称王子为他的朋友当他与乡人言谈,

当时这王子既是如此崇高而——遥遥远去。

他们称陌生的墙为“我的”,而犹全然

不知谁是此屋之主。

他们说“我的”而要求占有,

虽然每一事物都闭起自己,当他们近身,

也许一位江湖医生

会就这样的称太阳与闪电为他之所有。

这样他们说:我的生命,我的妻子,

我的小孩,我的狗,而其实明知,

这一切:生命,妻子与小孩与狗

乃陌生的形像,他们伸展双手

盲目摸索所必然碰到。

这真理确然只有伟大人物知晓,

他们切盼有对眼睛。而其余的人哪

不愿听见它,他们的贫苦的流浪

不与任何事物结成联锁,

他们为他们之所有驱出,

不为他们一己的私产承认,啊,

不能占有他们的妻子就如不能占有花,

其生命与我们的全都不同。

神啊,不要失却平衡而坠落。

即使爱你而且在黑暗之中

知悉你面容的人,当他似一支光颤动

在你的呼吸之间,——他不能将你占有。

而若夜间有人将你抓执,

使你遂必进入他的祈祷而不浪游:

你是宾客,

来了,但决不长留。

谁能握住你呢,神?因为你是你自己的,

不为任何主人的手所干扰,

就如尚未酿熟的酒似的,

恒愈来愈为甘醇,全属于它自己,自有其道。

相关阅读