布罗茨基谈沃尔科特:潮汐的声音

程一身 译 燃读 2019-03-28

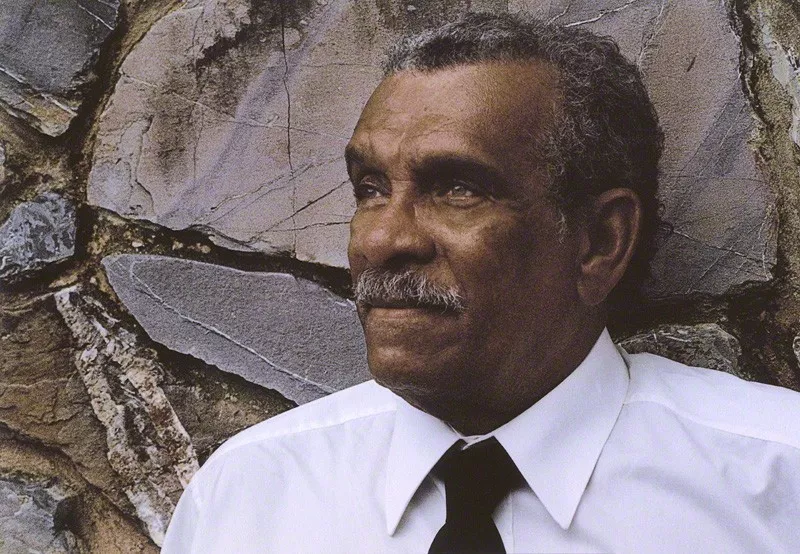

里克·沃尔科特(Derek Walcott),圣卢西亚诗人、剧作家及画家,主要作品有《在绿夜里》、《西印度群岛》、《白鹭》等。

潮汐的声音

文|约瑟夫·布罗茨基

译|程一身

因为文明是有限的,中心崩散的时刻终究会发生在每种文明的寿命中。在这样的时候,阻止它们瓦解的并非军团而是语言。罗马的情况是这样,在此之前,古希腊也是这样。当时维持中心的工作是由来自外省,以及边远地区的人完成的。与俗见相反,边远地区并非世界终结的地方——它们正是世界得到解决的地方。这对语言的影响决不亚于对眼光的影响。

德里克·沃尔科特出生于圣卢西亚岛,在那个地方,“太阳,倦于统治,降落了。”然而,当太阳降落时,它加热了种族和文化这个异常巨大的坩埚,胜过赤道以北的任何熔炉。这位诗人诞生的国度是个真正世代遗传的巴别塔;不过,英语是它的本国语。如果沃尔科特有时用克里奥尔语方言写作,那不是为了显示他风格上的实力或者扩大他的读者面,而是向他童年——在他绕着那座塔盘旋上升之前——所说的语言的一种致敬。

诗人的真实传记就像鸟类的传记,几乎完全相同——它们的真实资料存在于其发音方式里。一个诗人的传记存在于他的元音和发丝音的辅音里,存在于他的节奏,韵律,和隐喻里。为了证实存在的奇迹,一个人的作品的主体在某种意义上总是体现这样一个真理:与公众相比,其诗行更彻底地改变了它们的作者。对诗人来说,词语的选择总是比故事情节更说明问题;因此,最好的诗人一想到有人给他们写传记就会感到恐惧。如果沃尔科特的出身可以弄清楚的话,这部诗选的所有页码就是最好的向导。下面是他的人物之一讲述他自己,而且完全可以被视为作者的自画像:

我只是一个热爱海洋的红种黑人,

我受过良好的殖民地教育,

我体内拥有荷兰人,黑人,和英国人的血统(I have Dutch,nigger,and English in me),

要么我谁也不是,要么我就是一个民族。

这活泼的四行诗告诉我们它的作者确实在唱一首歌——你不用往窗外看了——那里确实有一只鸟。“热爱”这个方言词告诉我们,当他称自己“一个红种黑人”时,他是认真的。“良好的殖民地教育”完全可以代表西印度大学,1953年,沃尔科特从那里毕业。尽管这行诗还有更多含义,我们稍后再论述。至少可以说,我们可以听出其中既有对典型的优等民族那种语言风格的轻蔑,又有作为一个土著人接受了那种教育的骄傲。“荷兰人”出现在这里,是因为沃尔科特确实具有部分荷兰人和部分英国人的血统。不过,考虑到这个国度的性质,一个人对血统的考虑并不如对语言的考虑那么多。这里的“荷兰人”并非——或者同时——可能说法语,克里奥尔语方言,斯瓦希里语,日语,某些拉美教派的西班牙语,等等——在摇篮里或街道上听到的任何语言。其主要语言过去是英语。

这样,第三行诗写到了“英国人的血统在我体内”(English in me),这是非凡的精妙之处。在“我拥有荷兰人的血统”(I have Dutch)后面,沃尔科特扔进来一个“黑人”(nigger),使整行诗变成了一支向下旋转的爵士乐,以至于当它向上摆动到“英国人的血统在我体内”时,我们获得了一种非常自豪,确实高贵的感觉,这种感觉被处于“英国人的血统”(English)和“在我体内”(in me)之间这种切分音式的震荡所增强。正是从“拥有英国人的血统”(having English)这个高度——对此他的嗓音以犹疑的谦逊,不过却是以确信的韵律向上攀升——诗人在“要么我谁也不是,要么我就是一个民族”中把他雄辩的力量释放了出来。这个陈述中包含的尊严和令人震惊的发音力量是与他提到名字的那个国度以及环绕它的无限海洋直接成正比的。当你听到这种嗓音,你知道;这个世界得到解决了。当作者说他“热爱海洋”就是这个意思。

持续了将近四十年,沃尔科特从事于此,从事于这种对海洋的热爱。海洋两岸的批评家们把他称为“一位西印度群岛诗人”或者“一位来自加勒比海的黑人诗人”。这些界定是近视的,也是误导的,就像把耶稣称为一位加利利人一样。这种类比是适当的,只因为每种还原的倾向都源于对无限的同样恐怖;说到对无限的欲望,诗歌通常胜过教条。很显然,这些说法试图把这个人描绘成一个地方作家,这种思想和精神的怯懦,可以进一步解释职业批评家不愿意承认这位伟大的英语诗人是一个黑人。它也可以被归因于彻底损坏的耳轮或咸肉似的排列着的视网膜。不过,最善意的解释当然是地理知识的贫乏。

由于西印度是一个巨大的群岛,大概比希腊群岛大五倍。如果诗歌仅由题材来界定,沃尔科特先生的素材将会以五倍优越于那位用爱奥尼亚方言写作,并且也热爱海洋的诗人而告终。确实,如果有一个似乎与沃尔科特有许多共同之处的诗人,它不可能是英国人,而是《伊利亚特》和《奥德赛》的作者,要不然是《物性论》的作者。由于沃尔科特描写的力量是真正史诗性的;不过,使他的诗行避免相当冗长的因素是,这个王国缺乏现实的历史,以及他优质的英语听力,这种语言敏感性本身就是历史。

除了他自身独特的天赋这个问题之外,沃尔科特的诗行如此充满回响而且富于立体感,这恰恰是因为这种“历史”相当重要:因为语言本身就是一种史诗性的器具。这位诗人触及的一切事物伴随着浑响和透视如雨后春笋般涌现出来,就像有磁性的波浪,其音响效果是心理上的,其言外之意义是回声式的。当然,在他的那个国度里,在西印度群岛,有许多事物可以触及——仅自然王国就提供了大量新鲜的素材。但这里有一个例子,显示了这位诗人如何处理所有诗歌主题中最需要的那个主题——用月亮——他使它为它自己说话:

慢慢地我的身体变成一个单独的声音,

慢慢地我变成

一只钟,

一个椭圆形的,空洞的元音字母,

我逐渐变成,一只猫头鹰,

一轮光环,白亮的火焰。

(选自《变形记,我/月亮》)

这里有他本人对这种最不可捉摸的诗歌主题的谈论——更确切地说,这是使他谈论它的因素:

一轮月亮像膨胀的气球从无线电台上升。哦

镜子,在那里一代人渴望

纯洁,渴望公正,却无回应。

(选自《另一个一生》)

心理上的头韵几乎迫使读者看到:月亮(Moon)的两个o暗示的不仅是这种景象的循环性,而且暗示了观看它的重复性。一种人类现象,后者对这位诗人具有异常重要的意义。而他描写到那些正在观看的人,描写到它使读者震惊的理由:从真正的天文学意义上,将黑色椭圆形等同于白色椭圆形。一个人感到在这里月亮(Moon)的两个o通过“膨胀的气球”(ballooned)中的两个l突然变异成了“哦,镜子”(O mirror)中的两个r,这——忠实于它们辅音字母的优点——代表了“抗拒的反映”(resisting reflection);并感到责任并未被指向自然和人,而是被指向语言和时间。正是这些字母的两两重复,而不是作者的选择,对黑与白的这种等同负责——这极好地处理了这位诗人的出生遭遇的种族对立,远远超过了所有批评者用他们声称的公正所能做到的。

简单地说,不再用还原的种族的自作主张,这无疑会使他的仇敌和拥护者喜欢他,沃尔科特把他自己和那种语言的“空洞的元音字母”等同看待,而语言是他的等式的两部分共享的。这种选择的智慧是,再一次,并非他本人,而是他的语言的智慧——更妙的是,它的字母的智慧:白纸上的黑字。他只是意识到它运动的一只钢笔,正是这种自我意识促成了他诗句的生动雄辩力:

处女和猿,少女和恶毒的摩尔人,

他们不朽的耦合仍将我们的世界分成两半。

他是你献祭的牲畜,吼叫着,被尖棒驱赶,

一头黑色公牛在活力被捆绑时发出咆哮。

可是,无论什么样的暴怒被束缚

在那藏红如落日的穆斯林头巾,弯月形的宝剑上

都不是他种族的,黑豹般的报复

用天然麝香及其水汽,充溢她的房间

而是对月亮变化的恐惧,

对专制腐化的恐惧,

就像一枚白色的水果

在爱抚中成熟,被弄成了浆,但双倍的甘甜。

(选自《山羊和猴子》)

这就是“良好的殖民地教育”达到的效果;这就是“英国人的血统在我体内”所涉及的一切。用同样的权力,沃尔科特本来可以声称他体内拥有希腊人,拉丁人,意大利人,德国人,西班牙人,俄罗斯人,法国人的血统:由于荷马,卢克莱修,奥维德,但丁,里尔克,马查多,洛尔迦,聂鲁达,阿赫玛托娃,曼德尔施塔姆,帕斯捷尔纳克,波德莱尔,瓦雷里,阿波利奈尔。这些并非影响——他们是他血流里的细胞,不亚于莎士比亚或爱德华·托马斯,因为诗歌是世界文化的精华。如果世界文化更易于感知,在尿道阻塞的林子中,通过它“一条泥路像一条飞行的蛇在蜿蜒行进”,向泥路欢呼。

沃尔科特的抒情男主人公就是这样做的。孤身守护着逐渐变得中空的文明,他站在这条泥路上,注视着“鱼扑通一声坠落,形成一圈圈涟漪/与宽阔的港口结合在一起”,在它上面,“云朵像燃烧的纸的边缘一样卷曲”,“电话线将歌声从一端传向另一端/拙劣地模仿着透视法”。在目光的敏锐方面,这位诗人很像约瑟夫·班克斯(Joseph Banks),除了让目光停留在一株“用它自己的露珠链在一起”的植物上,或停留在一个物体上之外,他完成了任何博物学家都未做到的事情——他赋予它们以生命。诚然,这个国度需要它,决不亚于为了生存在那里的诗人。无论如何,这个国度有所回报,因此出现了这样的诗句:

慢慢地,水老鼠拿起它的芦苇笔

悠闲地乱划,白鹭

在泥泞的纸上踏出它的神秘符号…

这超过了对花园里事物的命名——这也有些晚了。在这个意义上,沃尔科特的诗歌是亚当式的:他和他的世界离开了天堂——他,由于尝到了知识果;他的世界,由于政治史。

“啊,勇敢的第三世界!”他在别处宣称。这种宣称比纯粹的痛苦或愤怒有更多的含义。这是一种对语言的评论,这种语言比勇气和想象力的纯粹地方性失败更伟大;一种对虽无意义却异常丰富的现实所做的语义性回答,衣衫蓝缕的史诗。被废弃的,杂草丛生的飞机跑道,退休公务员居住的残破公寓,覆盖着波状铁皮的陋室,沿海的单烟囱式船只像“康拉德的遗骸”那样咳嗽,四轮的尸体从废物堆积的公墓逃出来,在经过共有的金字塔时使它们的骨头发出格格的响声。无能而腐败的政客和年轻好战的笨蛋取代了他们,并喋喋不休地谈论着革命的垃圾,“具有精致鱼鳍的鲨鱼/咧嘴一笑如同剃刀,吞食我们小小的鱼苗”;一个国度,在那里,“你只有绞尽脑汁才能找到一本书”,在那里,如果打开收音机,你可能听到白色游船的船长坚持主张一个被飓风袭击的岛屿应该重新开办免税商店,不管发生什么事,也不管在哪里,“穷人仍然穷,无论他们抓住什么样的屁股,”在那里,一个人合计着这个国度获得的交易,嘴里说着“我们在囚禁中,但锁链使我们成为一个整体/此刻谁有,就对他们有益,而那些颓丧的人,在颓丧,”以及在那里,“在他们那边是熊熊燃烧的红树林沼泽地,/朱鹭为了得到邮票而练习。”

无论接受或拒绝,殖民地的遗产以富于魅力的形式留在了西印度。沃尔科特寻求突破它的势力,既不陷入对一种不存在的过去的“不连贯的怀旧”里,也不在旧主人的文化里为自己谋得一席之地(他并不适合它,首先因为他能力的范围),他出于这样的信念而写作:语言比它的主人或仆人更伟大,诗歌,由于它至高无上的形式,因此成为这两种人自我改善的器具;也就是说,通过这种方式,可以获得一种高于阶级,种族,或自我界限的身份。这只是普通的常识;这也是社会变化最健全的程序。但另一方面,诗歌是最民主的艺术——它总是从零开始。在某种意义上,诗人确实像一只鸟,无论飞落在哪一根细枝上,它都要鸣叫,希望得到一个听众,即使只有叶子来听。

关于这些“叶子”——生命——静默的或发出丝丝声的,离去的或固定的,关于它们的无能和放弃,沃尔科特了解得如此之多,可以使你从书页包含的内容中瞟到如下场景:

悲哀的是重罪犯热爱被抓损的墙壁,

美丽的,是精疲力竭的旧毛巾,

而凹陷的平底锅的耐性

似乎非常滑稽…

你继续阅读却发现:

…我知道一张餐巾被一个头发将变白的妇女

折叠起来是多么意味深长…

由于所有这些令人沮丧的精确性,这种知识摆脱了现代派的绝望(它通常只是掩饰一个人不稳定的优越感)并被一种和它的源头同等高度的语气所表达。使沃尔科特的诗行避免歇斯底里般音高的是他的信念:

…时间使我们反对,繁殖

我们自然的孤独…

结果导致下面的“异教”:

……上帝的孤独迁入他最小的

造物里。

没有“叶子”,既不在这里也不在热带地区,会喜欢听到这种话语。因此他们很少为这只鸟的歌唱鼓掌。甚至一种更加寂静的局面必然随之而来:

所有这些史诗随着叶子被吹走了,

被吹走了,随着棕色纸上的精打细算,

这些是仅有的史诗:这些叶子…

缺乏回应已经损坏了许多诗人,通过非常多的方式,其最终结果是那个臭名昭著的因果之间的均衡——或恒真命题:沉默。阻止沃尔科特摆出一种非常恰当的,对他而言,悲剧性姿势的并非他的抱负,而是他的谦逊。这把他和这些“叶子”装订成了一本紧凑的书:“…然而我是谁…在上千个脚踵下面/奔向他们呼喊的唯一名字,/索特尔!…”

沃尔科特既不是一个传统主义者也不是一个现代主义者。任何可用的主义和随后的主义者对他都是无效的。他不属于任何“流派”:在加勒比海,除了那些鱼,流派并不多见。一个人可能很想称他为超自然的现实主义者。不过,根据定义,现实主义是超自然的,相反也是这样。此外,这会有无聊的味道。他可以是自然主义的,表现主义的,超现实主义的,意象主义的,神秘主义的,自白派的——随你怎么说。他只是吸收,像鲸鱼对待浮游生物,或画笔之于调色板,所有这些北方能够提供的风格特色;现在他独立自主,走在一条康庄大道上。

他的韵律和体裁的多样性令人羡慕。然而,大体上,他被抒情的独白和叙事技巧所吸引。这,以及写组诗,和诗剧的倾向,再次暗示了这位诗人身上有一种史诗的气质,也许是该接受他对此的建议了。因为近四十年来,他持续强烈搏动的诗行不断像潮汐的波浪一样抵达英语语言的堤岸,凝固成诗歌的群岛,没有这些作品,现代文学的地图事实上只配做墙纸。他给我们的比他本人或“一个世界”还多;他给我们一种无限感,由语言和海洋体现出来,这种无限感总是出现在他的诗歌里:作为它们的背景或前景,作为它们的主题,或者作为它们的韵律。

换句话说,这些诗体现了两种无限形式的融合:语言和海洋。这两种因素的共同父母是——它务必被牢记——时间。如果进化论的理论,尤其是暗示我们都来自海洋的那一部分理论,真的无懈可击,那么从主题和风格这两方面,德里克·沃尔科特的诗歌是人类最高的,也是最合逻辑的进化范例。他确实是幸运的,出生在这个边远地区,出生在英语和大西洋的交汇之处,二者均被波浪抵达,又返回。同样的运动——撞击海岸,然后返回地平线——模式被保持在沃尔科特的诗行,思想,生活里。

打开这本书,看到“…这灰色的,铁似的港口/对着一只海鸥生锈的铰链”,听到“…天空的窗户发出格格的响声/在齿轮上,向相反的方向翻转”,并受到以下警告:“在这个句子的尽头,雨将开始飘落。/在雨幕的边缘,有一张帆…”这就是西印度群岛,这个国度在它天真的历史里一度将快帆的灯笼误认为是隧道尽头的电灯,并为此付出了昂贵的代价——其实它是隧道入口的电灯。这种事情经常发生,对群岛和个人都一样;在这个意义上,每个人都是一座岛屿。然而,如果我们必须将这种经历注册为西印度人的,并称这个国度为西印度,让我们这样做吧,但是让我们还要澄清在我们心里有这样一个地方:由哥伦布发现,被英国人殖民,因沃尔科特而不朽。我们还可以加一句,与发现或开发那些已经被创造出来的事物相比,赋予一个地方抒情的现实这样的地位是一种更富于想象力,也是更慷慨的行为。

1983年

[ 文章原题为“The Sound of Tide”,这篇文章原为德里克·沃尔科特的《加勒比海诗歌》(限定版俱乐部,1983年)的序言。译自Less Than One, Farrar,Straus and Giroux, 1986,P.164-175]