今天是鲁迅先生生日 | 钱理群:鲁迅在当下中国的历史命运

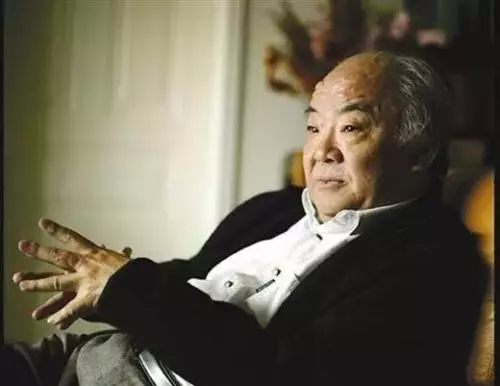

钱理群 小众雅集 2019-09-25

今天是鲁迅先生的生日。小众雅集特选取鲁迅研究专家钱理群教授“2012年在印度鲁迅国际会议上的发言”,以飨读者,并表达对鲁迅先生的纪念。

力 匕

鲁迅在当下中国的历史命运

——2012年在印度鲁迅国际会议上的发言

厶

鲁

“鲁迅在当下中国的历史命运”,这是一个大题目,对这一问题的讨论,是可以触及当下中国社会、思想、文化的一些重大问题的。我对此并没有专门的研究,只能就自己的亲身经历、感受和观察,谈一些意见。

我首先想到的,是鲁迅的一篇文章:《中国人失掉自信力了吗》。文章一针见血地指出:“要论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗,却要看看他的筋骨和脊梁。自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。”这里,实际是提醒我们注意“两个中国”的存在:一个是由统治者所主导的“地上的中国”,是“状元宰相文章”即官方和主流知识分子宣传的,因此充满了自欺欺人的诓骗的中国;另一个则是“地底下”的中国,那里有着中国的筋骨和脊梁,“他们有确信,不自欺;他们在前仆后继的战斗,不过一面总在被摧残,被抹杀,消灭于黑暗中,不能为大家所知道罢了”。鲁迅说,如果眼睛只盯着地上中国状元宰相的文章,会觉得很绝望;如果看地底下的筋骨和脊梁,就自然有自信力了。

在我看来,鲁迅的这一论述,是具有方法论意义的。它所提供的是一个如何观察中国,思考中国问题的基本方法,也同样适合于我们要讨论的鲁迅的历史命运问题:简言之,鲁迅在当代中国的“地上”和“地底下”,是有着不同的命运的。

先看地上的主流中国。鲁迅研究界的许多朋友,都记得1981年鲁迅诞辰一百周年时,曾有过中国共产党和政府最高领导主持的大规模的纪念活动,在人民大会堂由胡耀邦作主旨演讲。这不仅是沿袭了毛泽东时代的传统:在二十世纪的五六十年代,鲁迅每年祭日《人民日报》都是要发社论的,这本身就是一个很好的研究题目;而八十年代初的国家级纪念则显然是因为其时中国上下都急需思想解放,鲁迅的启蒙传统自然受到从最高领导到学术界到青年一代的共同关注。这在鲁迅接受史上也是空前的。但到了2006年鲁迅逝世七十周年时,就发生了意味深长的变化。我至今还清楚地记得,这一年年初,我预计大概会有大规模的纪念,就决定不去凑热闹,因此拒绝了许多约稿;但后来却发现官方竟毫无动静,倒是民间组织了不少活动,我又有了兴趣,连续应约发表了多次演讲,最后集成《鲁迅九讲》一书。我由此而醒悟到,鲁迅的启蒙传统与精神,在经济迅速发展,社会生活急剧物质化的中国,已经不合时宜了;面对两极分化,社会矛盾空前激化,鲁迅的批判传统已经成为一种威胁,只是碍于毛泽东对鲁迅的评价,特别是鲁迅在中国知识分子中的巨大影响,不便公开否认,便尽量淡化其影响,不再大肆宣传和纪念鲁迅了。在我看来,这其实是一件好事,鲁迅早就表示过,自己写文章,就是要让那些“一心一意在造专给自己舒服的世界”的权势者,感到“不舒服,知道原来自己的世界也不容易十分美满”。(《坟·题记》)而当鲁迅不再被利用,他就获得了解放,其真实价值就真正显露,而走向民间:那才是他应该存在的地处。

更值得注意的,是主流和时尚思想文化学术界,主流、时尚知识分子对鲁迅的态度。我曾经说过,在二十世纪九十年代的中国文坛学界,轮番走过各式各样的“主义”鼓吹者,而且几乎是毫无例外地要以“批判鲁迅”为自己开路。这样的情况,在二十一世纪第一个十年,以至今天仍在继续。最新的例子,就是许多朋友都关注到的,在中学语文教材里,鲁迅作品选文的减少。实事求是地说,对语文课本里的鲁迅选文作适当调整,是必要的:由于受意识形态的影响,鲁迅选文的不当问题是确实存在的;将选入的鲁迅作品作“必读”与“选读”的区分,也是必要的;至于鲁迅具体某个篇目应选或不应选,更是可以讨论的。问题在于,在讨论中,有的人竭力贬低鲁迅作品的意义和价值,甚至扬言要将鲁迅“赶出课堂”,同时又抬高对胡适、梁实秋、林语堂等人的作品的评价。这反映了一种“扬胡(适)贬鲁(迅)”的社会、文学思潮,是和同时发生的“扬孔(子)贬鲁(迅)”思潮相呼应的。这背后又隐含着对自由主义作家与文学和左翼作家与文学的评价问题,对传统文化与“五四”新文化的评价,以及他们之间的相互关系的认识问题的分歧。

其实,对鲁迅的评价问题上存在争议,是正常的;鲁迅几乎从他在文坛上出现开始,就一直处在中国思想、文化、文学界的旋涡中心,“有人欢喜,有人骂,更有人怕”,就是他的宿命。问题在于,这里所说的“二元对立,你死我活”思维,一批评,就要将其置于死地,灭之而后快。

但从另一面看,二十世纪九十年代以来,中国的一切“新思潮”都要以批判鲁迅为自己开路,这个事实本身,就说明了鲁迅不仅在现代思想、文化、文学史,而且在当代思想、文化、文学史上,都是一个不可忽视的巨大的存在,不管是否赞同,人们都必须首先和他对话,这样一个无法回避的客观地位,是很能显示鲁迅的分量和独特价值的。不断有人批评他,一再地宣称要打倒他,这也有个好处,就是逼迫人们反复思考他的存在意义。我自己就是在最近二十年的一拨又一拨的批鲁浪潮中,逐渐加深了对鲁迅的认识,做出了一些新的概括。如强调“鲁迅思想是二十世纪中国经验的有机组成部分”,“鲁迅对中华民族来说,是一位具有原创性、源泉性的思想家、文学家”,还提出了“东亚鲁迅”“左翼鲁迅”的概念。鲁迅不仅属于中国,更属于东方和世界。这大概也是我们今天聚集在这里,讨论鲁迅遗产的命运的意义所在。

正是基于以上三个“新鲁迅观”,我建立了两个信念。一是当下的中国——民间的中国,需要鲁迅;二是在当下中国,持续地传播鲁迅思想与文学,是有根底深厚的基础的。一有需要,二有基础,我就自觉地将传播鲁迅思想与文学,作为自己的基本责任与使命,不管贬抑鲁迅之风刮得多么猛烈,也从不动摇,从不松懈。这里不妨向诸位作一个汇报。我大概作了五个方面的工作。一是编选系列“鲁迅读本”,计有:《小学生鲁迅读本》(与小学老师合作)、《中学生鲁迅读本》(后与中学老师合作,改编为《中学生鲁迅作品选修课》教材)、《钱理群中学讲鲁迅》的讲稿、大学通识课教材《鲁迅作品十五讲》、为研究生讲课的讲稿《与鲁迅相遇》,以及为文学爱好者编选的《活在当下中国的鲁迅入门读本》。其二是自己到南京、北京三所中学开设“鲁迅作品选读”选修课,并在全国各地大学和社会做关于鲁迅的演讲。其三,是深入到作为当下中国三大民间运动之一的“志愿者(非政府、非营利组织)运动”中,为青年志愿者提供鲁迅思想资源。其四,到工厂去讲鲁迅,和中国最大的钢铁公司宝钢党委书记合作,编写《鲁迅论中国人和中国社会改造》的语录和《鲁迅作品选读》,并应邀给企业领导和骨干做学习辅导报告,探讨在建设中国现代企业文化中,如何借鉴鲁迅思想资源。其五,2009年我还到海峡另一边台湾去讲鲁迅,在台湾清华大学中文系开设了“鲁迅作品选读”课,这是鲁迅教学第一次成为台湾大学的正式课程,在听课的台湾青年学生和香港、马来西亚等地的学生中,引起了强烈反响。

我要强调的是,在当下中国,不只是我一个人,还有许多鲁迅研究界的朋友,新闻界、出版界的朋友,特别是许多中小学教师,社会上的有识之士,民间思想者,都在不约而同地默默地做着普及鲁迅的工作。我所做的以上事情也都得到他们的有力支持。我经常用“相濡以沫”四个字来描述我们之间的关系。而且我发现这支队伍正在逐渐扩大。这都展现了一个正在不断开拓中的“民间鲁迅阅读”的空间。特别要提出的,是方兴未艾的“网上鲁迅阅读”,那将是一个更有广阔前景的可能性,值得关注。

为了使诸位对这样的民间鲁迅阅读对中国青年一代的影响,有一个具体感性的认识,我想抄录一位中学生的阅读体会。她是北京师范大学第二附属中学的“90后”女生李明倩,她在何杰老师开设的“鲁迅杂文散文阅读”课上,读到了鲁迅的《灯下漫笔》以后,这样写道:“我们需要清醒,需要诚实地面对社会,面对自己,面对现实。”她提出这样的自我生命发展的命题,是基于在阅读了鲁迅作品以后产生的自我反省,发现了自己真实的生存状态:“对生活满足,对社会满足,对自己的生命状态满足”,于是就“失去本来应有的对美好幸福的追求,失去了独立的人格和个性,失去了自由的精神追求……”她也由此认识了鲁迅的意义:他能“让自己更好地,更有意义地活着,他是一个永远能引发我们思考的思想家”。(参看《让自己更有意义地活着——“90后”中学生“读鲁迅”的个案讨论》)

年轻人的反应,给了我极大的鼓舞,并由此做出两个判断:一是在当下中国,只要具备一定的文化程度,而又喜欢思考问题的人,特别是年轻人,迟早是要和鲁迅相遇的;二是当一个人春风得意,对现状和对自己都非常满意的时候,和鲁迅是无缘的,读不进去,读了也没有感觉。但一旦人遇到了挫折,特别是到了绝境,对既定秩序,对自己感到不满,要寻求新的出路、新的突破时,就是接近鲁迅的最佳时刻:鲁迅是中国社会、思想、文化结构中的异端,另一种存在,他所提供的是另一种思维,另一种可能性。

这两个判断,既说明了鲁迅的特殊价值,也说到了鲁迅影响和作用的有限性:他不会,不可能,也不必要求与期待,被所有的中国人(包括青年)接受。在任何时候,阅读鲁迅作品,并且真正读进去了的,只是少数。在这个意义上,不仅鲁迅本人,而且我们这些鲁迅的追随者、研究者、阅读者,都命中注定是孤独、寂寞的。人人读鲁迅、谈鲁迅的所谓“鲁迅热”,是人为的操作,反而是不正常的。但由于中国人口众多,接受鲁迅的人,比例很小,绝对量并不小,他们以不同形式聚合起来,就是一股可观的力量,我一再强调,大家要“相濡以沫”就是这个道理

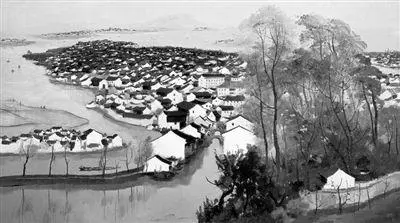

鲁迅故乡/吴冠中 绘

最后,我想向诸位描述一个我始终难忘的情景:今年(2012年)9月2日下午二时半,我应邀到某民营书店,和凤凰网读书会的五六十位青年朋友,讲“活在当下中国的鲁迅”。讲完了,一群年轻人(大概有二十多位)仍然不肯走,和我继续聊,据他们自我介绍,其中有大学生、研究生、教师、公司职员,还有些自由职业者,聊的中心,自然是鲁迅。但涉及面很广,包括国际国内,政治、经济、思想、文化各个方面,人生选择的困惑等等。大家越聊越起劲,也不顾得吃晚饭,一直聊到晚上八点半,还欲罢不能。这样的长达六个小时不间息的演讲与聊天,让我大受感动。我由此看清了鲁迅在当下中国的真实处境:他不再被热炒,甚至受到了冷落,不被主流看好;但在民间中国,总有人(不多也不少),特别是有思想、有痛苦、有追求的年轻人,在不断地读他的作品,和他,以及周围的朋友,包括我这样的老年人,一起进行精神的对话。这就够了。这可能是最正常的,也是最好的。

2012年11月5日-6日

钱理群

北京大学中文系教授、博士生导师。主要从事现代文学史研究,鲁迅、周作人研究,以及现代知识分子精神史研究代表作有《心灵的探寻》《与鲁迅相遇》《周作人传》《1948:天地玄黄》等。