纪念冯至〡袁可嘉:一部动人的四重奏 ——冯至诗风流变的轨迹

袁可嘉 世界文学WorldLiterature 2019-09-17

纪念冯至

在冯至先生的诞辰日,我们推出袁可嘉先生评论其诗风流变的文论以及冯先生创作的散文和译文各一,以此为念。感谢先生用精妙温润的诗行与谦逊严谨的治学,在世界文学的浩淼之上架起桥梁,让寂寞的岛屿“一座座都结成朋友”。

天艾

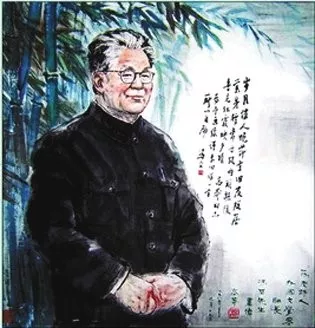

《冯至》,水墨,1980年,高莽作

今年(1991年)86岁高龄的冯至先生的新诗创作,从1921年到1991年,已经持续了70个年头。这中间虽有三次较长时期的间歇,如三十年代、四十年代初至五十年代初和文革前后,他却一直坚持了下来。这个事实在我国现代诗坛是不寻常的,在二十年代崛起的元老诗人中,今天还在摇动诗笔的,冯至是唯一的一位。而他的诗历经流变,却始终富有诗味,值得思读,这更是极其难能可贵的了。

冯至的诗明显地经历过四个阶段,体现于四部诗集,展现出四种诗风。《昨日之歌》(1927)和《北游及其它》(1929)是他早期的抒情诗和叙事诗,是诗人的青春之歌,歌唱爱情友谊,不无忧郁感伤,是浪漫主义风格;中期作品《十四行集》(1942)是中年人咏叹人生万物的沉思之作,情理交融,浑厚明澈,是现代主义风格;建国初期的《十年诗抄》(1959),歌颂祖国和人民,感情真挚,明快平实,是歌谣体的现实主义诗风;《立斜阳集(1989)所收诸诗是诗人晚年警世之作,以新绝句短篇形式表达诗人成熟的智慧和对世事的忧心,接近新古典主义风格。这些多种风格既有差异性,又有连续性,许多时候是交叉相融的,却不时突出为某一阶段的主要特征,贯彻始终的是亲切自然、发人深思、耐人寻味的特色,极大部分是格律体,但不是一板一眼生拼硬凑的,而是紧而不僵,松而不弛,节奏明快,流畅自如的。

01

浪漫主义诗:《昨日之歌》和《北游及其它》

青年人是天生的浪漫派。他们对人生, 社会,爱情和友谊总充满着美好的理想、幻想和期待。可是天下事十之八九不如人愿,于是他们感到孤独,失望和苦恼。冯至早期诗作的题材就是在五四运动以后恶浊的旧社会环境中一个青年知识分子对时局、对人生的渴望和失望。但他与大多数浪漫派不同,他的感情比较深沉含蓄,不像同时代的徐志摩、闻一多那样的热烈浓郁,在手法上,冯至也在平淡中见奇巧,哀婉清丽,不似徐、闻的瑰丽多采,郭沫若的直诉狂呼;如以绘画作比,徐、闻是浓抹厚涂的油画,冯至是线条隐约的山水。屡屡进入各种新诗选集的《蛇》本来就是一首借画抒情的诗。1929年诗人看到英国十九世纪唯美主义画家毕亚兹莱的一 幅黑白线条“画上是一条蛇,尾部盘在地上,身躯直长,头部上仰,口中衔着一朵花”,他觉得这蛇“秀丽无邪。它那沉默的神情,像是青年人感到的寂寞,而那一朵花呢,有如一个少女的梦境”。冯至的《蛇》构思精巧;他把蛇的“乡思”化为人的“相思”,把蛇怀念不已的“茂密的草原”点化为人所缅怀的“头上浓郁的乌丝”,又以象征手法喑示说,“它把你的梦境衔了来/像一只绯红的花朵”。这明明是一首叙述爱情的浪漫诗——象征诗,有的选本却把它列为“早期写实派”的代表作,真是莫名其妙!《风夜》一首同样有含蓄的情愫,巧妙的比譬,把热情比作“生命的美丽”,一盏又一盏地递到对方唇边;把自己寂寞的心怀比作“海上被了难的船板”,一片又一片地飘散;把自己羞怯心情比作破船板当不起汹涛,怕望那风中的星焰,一闪又一闪。这首诗就是依靠这类巧譬,含蓄而明确地传达了诗人的情怀,加上匀称的结构和流畅的节律,读来极其动人。冯至自述,他是在唐诗宋词和德国浪漫主义的影响下开始写诗的,这里我们看得到这话的印证,例如含蓄的手法和排比的呼应就来自古典诗词的素养。我以为《南方的夜》是他早期抒情诗中的精心之作。此诗通过燕子呢喃的歌音向对方传达了南方夏夜的风情:夜间的陶醉,满湖的星影,村中的歌声,同时和对方表述的“全身凄冷”“积雪未溶”“秋冬般的平寂”相映衬,借燕子来鼓动对方的热情。诗的结尾是出色的:

燕子说,南方有一种珍奇的花朵,经过二十年的寂寞才开一次。——这时我胸中觉得有一朵花儿隐藏,它要在这静夜里火一样地开放!冯至在《十四行集》中赞赏梵高笔下火焰似的扁柏黄花,这诗的结尾也燃起了青年人热情的火花,可是它是经过二十年的寂寞才开的,可见这情绪的植根之深厚沈潜,而这正是冯至抒情诗的一大特色。他抒的情不是那么“热”,却是十分“深”。说到构思精巧,我还得提到《什么能够使你欢喜》,此诗不过16行,值得引述一下:

你怎么总不肯给我一点笑声,到底是什么声音能够使你欢喜?如果是雨啊,我的泪珠儿也流了许多,如果是风呢,我也常秋风一般地叹气。你可真像是那古代的骄傲的美女,专爱听裂帛的声息——啊,我的时光本也是有用的彩绸一匹,我为着期待你,已把它扯成了千丝万缕! 你怎么总不肯给我一点笑声,到底是什么东西能够使你欢喜?如果是花啊,我的心也是花一般地开着。如果是水呢,我的眼睛也不是一湾死水。你可真象是那古代的骄傲的美女,专爱看烽火的游戏——啊,我心中的烽火早已高高地为你燃起,燃得全身的血液奔腾,日夜都不得安息!这首一韵到底的短诗巧在哪里呢?巧在各种平凡而出色的比譬:以雨比泪水,以风比叹气,以花比心儿,以水比眼睛,而且加上两个历史上的爱情典故裂帛和举烽火,来引发联想,情绪的热烈已超过冯至一般的抒情诗,到达白热化的程度,但在写法上仍旧很从容,很有节制。这些诗里结构上有整齐的排比,格律韵式也井然有序,想来是受了古典诗词的影响。

冯至早期诗中另一大成就是他那三首以民间故事或传说为基础的叙事(抒情)诗,它们共同的特点是都以爱情为题材,有比一般叙事诗更浓的抒情味。与他的其它抒情诗相比,这些叙事诗表现了更加热烈奔放的情绪,这可能是由于它们叙述的是民间男女的爱情悲剧,不是大城市知识分子似吞欲吐的爱的语言,因此不宜采用隐约含蓄的手法。故事本身哀婉动人,写得也极富幻想色彩和浪漫气氛,节奏感强,宜于朗诵。三首诗都是对爱情自由的赞歌,具有反封建的意义。《吹箫人的故事》似乎还涉及爱情与艺术的关系。两个吹箫人都以自己的箫为牺牲,治好了对方的病,他们完成了相互的爱情,但都失去了原来的箫(艺术)。“尾声”里作者为我们留下一个悬念,“我不能继续歌唱/他们的生活后来怎样。/但愿他们得到一对新箫,/把箫声吹得更为嘹亮”。作者只表示了愿望,但并未明确他们未来的前景,这就为读者留下了思索的余地。《帷幔》也有隐而不发之处,例如诗中先后出现的两个男性——因被未婚妻遗弃,决意不婚,进庙求香者以及用美妙的笛声感动了少尼而后剃度出家的牧童,他们和那削发为尼的十七岁少女究竟是什么关系?诗中对此无明确交代,但读者隐约感到他们之间怕是有感情纠葛的,这种引而不发、点而不破的手法增强了诗的神秘气氛和浪漫情调,也是一种有效的艺术手段。《蚕马》是根据干宝《搜神记》改编的,特别富于传奇色彩。艺术上采用了稍有变化的重唱形式,表明情节发展的三个阶段,从蚕的初眠,二眠到结茧。冯至的三首叙事长诗在新诗史上开风气之先,有独特地位。与西方不同,我国历史上缺少叙事长诗的传统,《大雅》《陌上桑》《木兰辞》和《长恨歌》是难得之作,都还算不上长篇。冯至的诗里,抒情和叙事两种成分,结合紧密,有些篇什,抒情的意味还超过叙事的因素,这也构成它们的特色,值得后人借鉴。

1927年初秋,冯至毕业于北京大学,前往更北的哈尔滨一个中学执教。那时的哈尔滨是个充满异国情调不中不西的都市,冯至远离了乡亲和朋友,自己的人生观尚未确定,觉得“自己好像是一个无知小儿被戏弄在巨人的手中”,一时间心情苦闷,手足无措。《北游》就是诗人在一个三天的假期内一气呵成的诗篇,长达500行,超出徐志摩《爱的灵感》(403行)近百行,可以说是当时新诗中最长的一首了。当然这诗的价值并不在其长度,而在它广泛而深入地刻画了那个城市的种种怪现象和诗人的许多感触。他以哈尔滨为模特儿绘制了一幅立体画来显示旧中国殖民地化了的大都市的丑恶面目。这里有犹太的银行,希腊的酒馆,日本的浪人,白俄的妓院,还有中国的市侩,官僚买办和投机的富豪;“女人只看见男人衣袋中的金钱,男人只知道女人衣裙里的肉体”。在如此恶的环境中,诗人在批判现代文明的同时,不能不返诸自身,寻探生命的意义。当时冯至还没有接触到存在主义哲学(那是1930年赴德进修之后的事),但已在《北游》中提出了带有存在主义色采的命题:如个体存在的孤单寂寞,生死问题,自我的确认,人生的选择等等。正是时代画面的广度和个人自省的深度互相交织使这首长诗具有了特殊的意义。

02

现代主义诗:《十四行集》

1942年我在昆明西南联大新校舍垒泥为墙,铁皮护顶的教室里读到冯至的《十四行集》,心情振奋,仿佛目睹了一颗慧星的突现。新诗坛上还没有过这样的诗。它是中国第一部十四行集。当时昆明已是大后方的文化中心,联大校园里现代主义新诗潮,经过三十年代后期的引进孕育,如今开花结果了。《十四行集》是一面中国现代主义胜利的旗帜,高高飘扬在春城五彩缤纷的天空。它不仅在当时震撼诗坛,影响了正在崛起的一代青年诗人,而且在经历了半个世纪的考验以后,今天仍然是我国新诗优秀传统中一颗明珠,现代主义诗的代表作之一,值得后人珍惜借鉴。

《十四行集》是来之不易的。几乎整个三十年代,冯至没有写诗。1930年他去徳国留学,研读克尔凯郭尔和雅斯贝斯的存在主义哲学,1933年初在《沉钟》半月刊上译述克氏的语录。早在1926年,他就研究和译述里尔克的作品,深受感召和启发。“他许多关于诗和生活的言论却像是对症下药,给我以极大的帮助”。就像里尔克向罗丹学习观察事物而使早期流动型的诗变为雕塑型的诗,冯至向里尔克学习,写出了以体验人生为主的哲理诗《十四行集》。

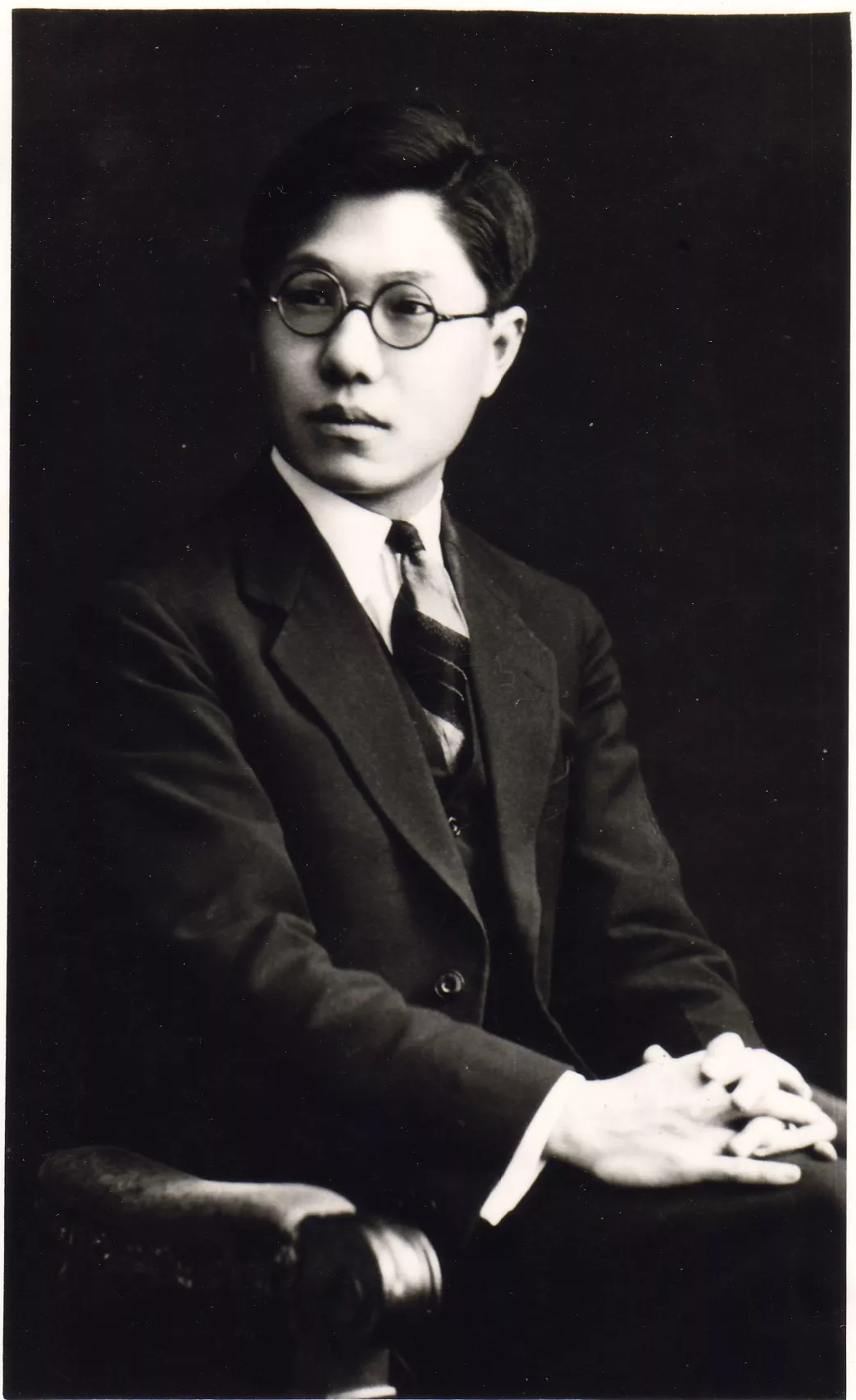

青年冯至在德国海德堡(1930年)

“《十四行集》表达人世间和自然界互相关连与不断变化的关系”。对于个体生命来说,这种变化之一就是生老病死的演变。第二首《什么能从我们身上脱落》从花叶在秋风中飘落“好舒展树身/伸入严冬”,蝉蛾蜕化,把残壳弃于泥土来比譬我们也将面临死亡,如同歌声从乐曲脱落,“归终剩下了音乐的身躯/化作一脉的青山默默。”歌德的蜕变论和里尔克的转化论在这里都投下了它们的影子。里尔克关于事物不断转化的思想在其名作《致奥尔菲斯的十四行》里有很多表现,如第一部第十四首讲到人与自然,生与死,可见与不见者之间的转变。顺从自然蜕变的生死观使冯至能坦然对待人生不可避免的结局,而且把它写得那样美,如同歌声离开乐曲,留下了乐谱。用“一脉青山”形容乐谱真是十分恰当的绝妙好词。

冯至是接受了存在主义某些观点的,但他与一般存在主义者不同,冯至在坚持个人存在要独自承担责任,因此是“孤单的”“寂寞的”的同时,十分重视人与自然、人与人、人与物的交流、融合、关联和呼应。这与中国天人同一的传统思想有关,也与歌德、里尔克的思想应和。这在《十四行集》中有许多诗涉及这一主题。第十六首《我们站立在高高的山巅》写我们化身为“无边的远景”,“广漠的平原”和“交错的蹊径”后说,城市山川都化成了我们的生命,我们的生长是山坡上一棵松树,我们的忧愁是某城的一片浓雾,我随风吹,随水流,化成平原上的蹊径和行人的生命。这里讲的是人与自然,人与物的关连;第十七首《原野的小路》和第二十首《有多少面容,有多少语声》则是谈人与人的连系。前者从原野上的小路联想到我们心灵中的小路,想到小路上走过的儿童,白发夫妇,青年男女,还有死去的朋友,是他们踏出这些小路来的,为了纪念他们,不要荒芜了这些小路。后一首诗叙说许多别人的面容和语声,不管亲密的还是陌生的,是我自己生命的分裂,而我们也不止一次地被映在一个辽远的天空,给别人添了些新鲜的梦的养分。可见世上没有不发生关连的人、事、物。

和里尔克一样,冯至十分强调对生活的观察和体验。第一首《我们准备着》要人们随时准备领受从生活中涌现的意想不到的奇迹,而这种奇迹往往就是对人生万物认真观察和深刻体验的结果。我们到过昆明的人都对公路两侧挺直高耸的有加利树留有深刻的印象,冯至在第三首十四行中觉得风里萧萧的玉树筑起了严肃的庙堂,又像耸起的高塔,如一个圣者的身体升华了全城市的喧哗,他把它看作自己的引导。他看到白茸茸的鼠曲草感到它虽渺小,却“不辜负高贵和洁白”,在自我否定里完成了“伟大的骄傲”;从水域威尼斯他省察到“一个寂寞是一座岛/ 一座座都结成朋友。/当你向我拉一拉手,/ 便像一座水上的桥/”。全部《十四行集》充满了这种深入的体会,它不仅像一面风旗,“把住了一些把不住的事件”,而且启迪了读者的智慧,给了我们“狭窄的心一个大的宇宙!”

《十四行集》的思想境界是崇高的,广阔的,对生活的体会观察又是深入的,细致的。然而,更令我们惊讶的是作者何等艺术地、完美地用诗的语言、意象、节律表达了这样深刻美好的思情!哲理诗通常容易写成干巴巴的训诫诗。我认为《十四行集》的成功固然在于它有高的思想境界,又做到了情理交融,也在于内容与形式、思想与艺术的高度统一。十四行这种外国体式本来就有起承转合的结构,适宜于表现某种单一思想的开启、展开、重现和结束,正如作者所说,“我用这形式,只因为这形式帮助了我。正如李广田在论《十四行集》时所说“由于它的层层上升而又下降,渐渐集中而又解开,以及它的错综而又整齐,它的韵法之穿来又插去’,它正宜于表现我要表现的事物;它不曾限制了我活动的思想,而是把我的思想接过来,给一个适当的安排”。值得注意的是,冯至并没有拘泥于西方十四行体的固定的结构和韵式,而是顺应自己的需要有所变通。他的27首十四行诗虽然都采用4—4—3—3的意大利体,但其前8行多数没用 ABBA—ABBA的固定韵式。这个事实——十四行的中国化——不仅有助于冯至思情的自然展开或收拢,而且启发了四十年代一些后起诗人给予十四行以更大的自由度,追求诗的“戏剧化”和“客观性”,以反映更广阔的社会生活。由于冯至改造西方十四行体的成功,他的《十四行集》已确立它在新诗历史中的独特地位:中国十四行诗的代表作和里程碑。它又是四十年代新诗革新运动的重要成果,它把新诗从浪漫主义经过象征主义推进到中国式的现代主义。

冯至的诗歌语言是一贯以朴素、简洁、凝炼为特色的。他极少运用艳词丽句,而口吻的亲切自然更适应他那种深刻而质朴的思想。一如已往,《十四行集》表现出来的构思的精巧,特别是意象上的苦心经营,比譬的新奇妥贴都给读者以智慧的启迪和美的享受。例如第二首把人的死亡比作歌声从音乐脱落,把乐谱比作“一脉的青山默默”,第三首把有加利树比作圣者的身体,“升华了全城市的喧哗”等等。诗歌艺术是一种整体艺术,从立意命题、到用词取譬,不能只靠一端,而靠全面溶合,浑然天成。《十西行集》中的多数篇什做到了这一点,因此它不愧是冯至诗作中的高峰,也是中国新诗优秀传统中现代主义诗派的一面光辉旗帜。

…………

04

新古典主义诗:新绝句及其他

经过十年浩劫的狂风暴雨,冯至像一棵坚挺的古松,不仅没有倒下,而且在1985年又写起诗来。这些作于1985—1988年的诗都收在《立斜阳集》(1989)中,给我们带来了另外一种诗,我称之为新古典主义的警世格言诗,因为它们以短小精悍的体制表达了八旬老诗人的心境,特别是针贬了新时期某些不良的社会现象和风气、大都是醒世之言,警世之作。诗人自己患有白内障,但不同意歌德在一首短诗中说的,“一个老人永远是个李耳王”,却赞赏浮士德失明后的话,“眼昏暗,心里更光明”。他和儿童一起迎接“又一个新春”(新时期)的来到,一二再、再而三地表达对祖国的爱,认为祖国——母亲并不丑,只不过久经忧患的脸上多了几条皱纹,她并不穷,她有能力哺育全世界五分之一的人民;他坚决地说:(我)好也罢,不肖也罢,/只有一句话——/ “我离不开你。”冯至对祖国的爱是深沉的,但又是有分析的,实事求是的。《我和相国之三》认为我国的历史传统里“有崇高也有无耻,有智慧也有无知,有真诚也有虚伪”需要经常检验我们自己从传统接过来的血液。

正是这种有鉴别的分析态度使老诗人对当前某些不良现象进行了尖锐的批评和讽刺。他借咬不动的所谓“宫廷糕点”和潭拓寺的千年银杏谴责封建,借“大观园”的兴建讽刺走南闯北发横财的现代贾宝玉们,反对“时间就是金钱”一说的流弊,痛斥“金钱驱使着神鬼/神鬼庇护着金钱”,使反封建迷信的任务还未能彻底完成。有趣的是,这时期的诗作中又一次出现了蛇的形象,这条蛇可不是早年那样美丽无邪的,而是喷出致命毒液,使“金钱抱着无耻引吭高歌”。对于流行的“剪彩”现象,诗人觉得它既浪费物资,又消耗领导的时间,建议“代替红绸用一根红绳,/随便找一个儿童代替领导”,因为剪彩不过是一个象征,而儿童和红绳更有象征意义,“前者象征一天比一天成长/后者象征一切从节约做起”。这实在是个切中时弊,大可采纳的意见。

这组诗写得既有现实意义,又尖锐锋利, 时有智慧的闪光。老诗人始终热爱祖国,关怀国计民生,艺术上极其质朴精炼,常常引人深思,确是不可多得的当代警世格言诗。

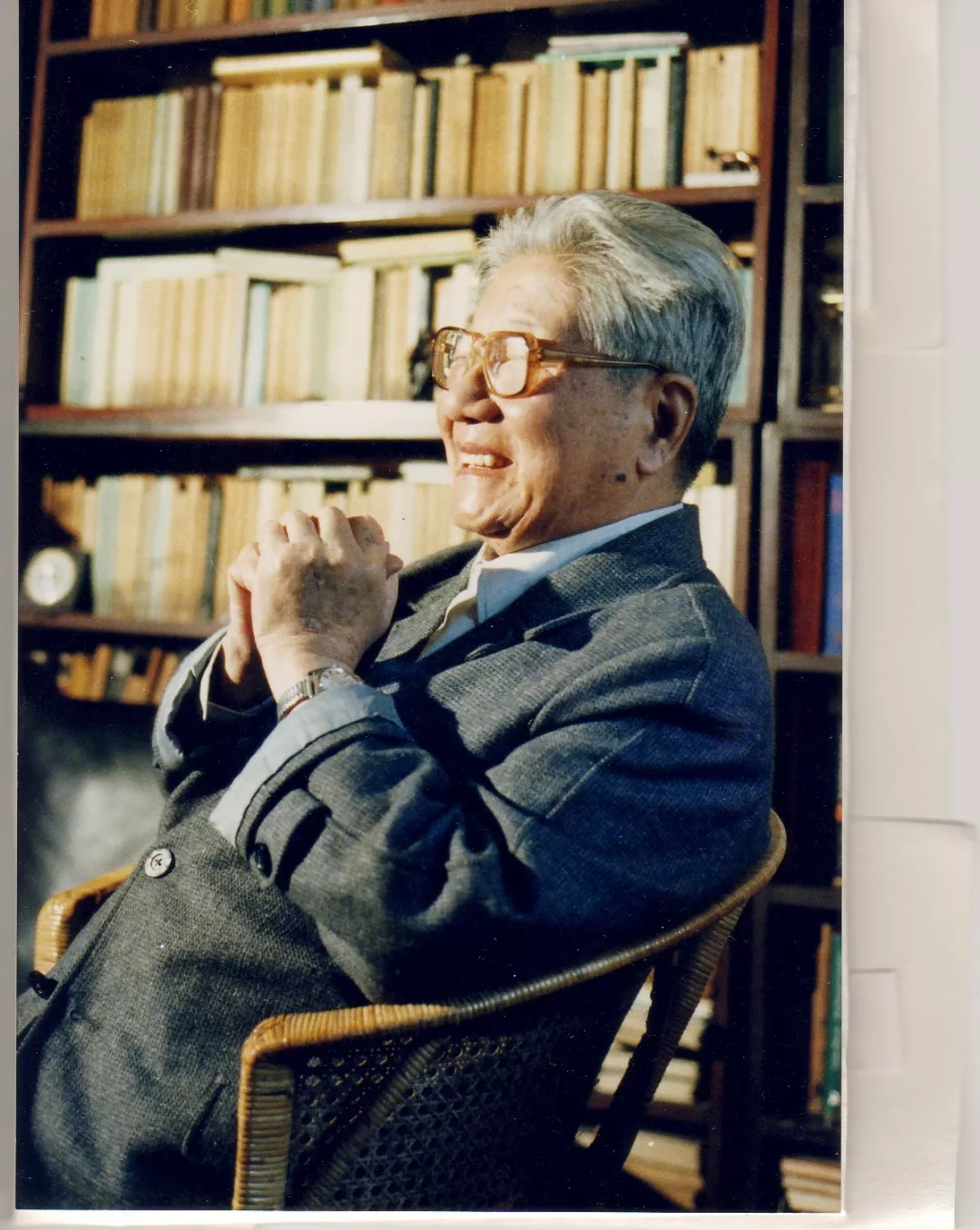

冯至晚年在家中(1990年)

冯至先生在长达70年的诗创作生涯中, 坚持开拓创新,为新诗坛提供了优秀的抒情诗,感人的叙事诗,卓越的哲理诗和出色的格言诗,在诗风上从浪漫主义、现代主义到现实主义和新古典主义,可以说他演奏了一部动人的四重奏,而它们又多有变化而常相交融,对新诗的发展作出了重大贡献,其中有许多宝贵经验值得后人吸取借鉴。他的热诚的爱国主义精神,他对党和人民的深情、他对国计民生的关怀,他对民族传统所持有的分析的态度,他融欧化古,吸收本民族和外国的优秀文化文学,加以创新。他几十年如一日勤奋著译开拓不已的敬业之心……都足以为后人楷模。他的成就是多方面的,并不限于新诗创作,这里限于篇幅只就他的新诗谈谈我个人的感受。

该文原载于《文学评论》1991年第4期,后收录于《冯至先生纪念文集》,中国社会科学院外国文学研究所编,社会科学文献出版社1993年版。此处有删节。