散文品读 | 冯至:工作而等待

冯至 世界文学WorldLiterature 2019-09-17

编者按

上世纪四十年代,冯至先生以奥登的一句诗(“他经过十年的沉默,工作而等待”)为引,写下这篇关于里尔克的文字,情深而言慎,字里行间不仅有冯至先生作为里尔克的读者、译者和研究者对这位奥地利诗人精神世界的剖析,更如明镜一般映照出作者本人广袤坚韧的内心。无论是“居于幽暗而自己努力”的品性还是埋头工作、虔心等待开花结果的耐性,恐怕都可谓在任何时代皆能忠实于内心的平静源泉吧。

天艾

在我们抗战的第二年,英国诗人奥登因为同情中国来到武汉,那正是前线不利、武汉岌岌堪危的时刻,他当时写了一些诗,其中有一首十四行,卞之琳曾经把它译成中文:

当所有用以报告消息的工具

一齐证实了我们的敌人的胜利;

我们的棱堡被突破,军队在退却,

“暴行”风靡像一种新的疫疠,

“邪恶”是一个妖精,到处受欢迎;

当我们悔不该生于此世的时分:

且记起一切似被遗弃的孤灵。

今夜在中国,让我想起一个人,

他经过十年的沉默,工作而等待,

直到在缪佐①他显了全部的魄力,

一举而叫什么都有了个交代:

于是带了完成者所怀的感激,

他在冬天的夜里走出去抚摩

那座小古堡,当一个庞然大物。

奥登在武汉的任何一个旅馆里的灯光下会“想起一个人”,这个“想起”使我感到意外地亲切。第一因为我是中国人,中国的命运我们无时无刻不在分担着;第二因为他所想起的那个人正是我十年来随时都要打开来读的一个诗人,里尔克。我从这人的作品中得到过不少的启发,他并且指示给我不少生活上应取的态度。现在来了一个第三国的诗人,他居然把中国的命运和里尔克融会在一首美好的十四行诗里,这能说只是诗人的奇异的联想吗?也许里边不是没有一些夙缘。

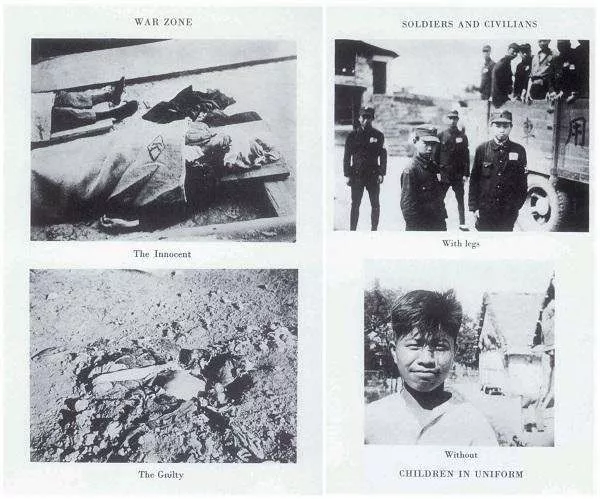

奥登在中国拍下的照片

中国对于这个奥地利的诗人是一个辽远的世界,除却李太白的名字和瓷茶杯外,在他的集子里找不到什么关于中国的事;他是一个纯粹的欧洲人,他不像他同时代的一部分诗人、画家,每每远渡重洋用异乡的色彩不着实际地渲染他们的幻想。里尔克的诗,由于深邃的意念与独特的风格就是在他的本国也不是人人所能理解的,在中国,对于里尔克的接受更不是一件容易的事。但是竟有人把中国和里尔克这两个生疏的名字联系在一起,也许最生疏的事物在生命的深处会有时感到非常亲切吧。人需要什么,就会感到什么是亲切的。里尔克的世界使我感到亲切,正因为苦难的中国需要那种精神:“经过十年的沉默,工作而等待,直到在缪佐他显了全部的魄力,一举而叫什么都有了个交代。”这是一个诗人经过长久的努力后的成功,也就是奥登对于中国的希望。里尔克在他“十年的沉默”之前,就写过这样的诗句:

……他们要开花,

开花是灿烂的,可是我们要成熟,

这叫作居于幽暗而自己努力。

这里很显著地表明了诗人所决定的态度,他与热闹的世界判然分离了。至于他沉默的时期,正是在第一次世界大战中间和战前战后,他看着世界一切都改变了形象,他在难以担受的寂寞里,深深感到在这喧嚣的时代一切的理想都敛了踪迹,再也没有什么可说的了,但是他锐利的目光无时放松时风的转变,他只向他的友人们倾吐他的关怀。他的信札集,在战时和战后那几年内,成为最能感人的一部分。在一九一五年的一封信里,他写道:

在城市中有多少曲饰,多少最坏的消遣……被贪求获利的文艺和可怜的剧院所支持,被报纸所谄媚……恶劣的谎语自一年以来的确常常成为真正发生的事件的原因了,几百的谎语在世界上制造出几千的事实,于是那不断发生的崇高的、牺牲的、果敢的事都被编入可怜的虚伪混浊中了……

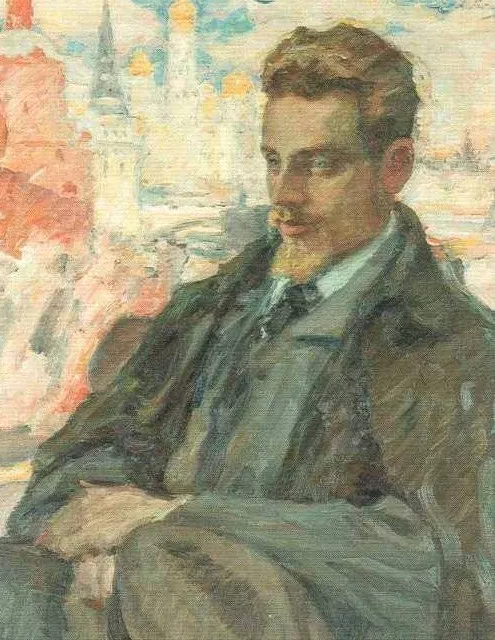

奥登与中国士兵这是一个真伪混淆的社会,他希望这混沌的状态能够在伟大人物的面前澄清一些。但是他所最推崇的两个同时代的人,法国的雕刻家罗丹和比利时的诗人凡尔哈仑②,据由战线的西边辗转传来的消息,他知道,他们都在这时期内与世长辞了。他证实了这些消息以后,在一九一七年感慨地写给他的夫人:

若是这可怕的硝烟(战争)消散了,他们将不再存在,他们将不能协助人们重新建设和培育这个世界了。

世界在紊乱着,而在这紊乱的世界能够指给人一些方向的人正在这时死去了,这有多么使人悲痛!欧洲经过四年的混战,停战后一般的情形比战时更为紊乱,更为庞杂,他在1919年向一个女友表示他的热望:“在这样多的颠覆、嚣杂、恶意的倾轧之后,并没有从事于真实地改变和革新的意志,这意志,人们早就应该准备着分担合作了。”这是他在战时和战后所有的心情,外边任何一件不合理的事都会成为他深切的痛苦。但是他在外界不愿显露,他隐伏着,只暗自准备将来的伟大工作。一九一八年,奥地利政府因为他过去在文艺上的贡献曾颁给他奖章和奖状,他拒绝了。他在十二月十七日上的呈文,读起来也非常感人:

具呈人于本年五月,展读报纸,知将承受一最高之褒扬,当时曾决定,不拟接受:因彼之心意从来如此,即规避任何颁奖之勋章。但当时友人促其注意,因彼正服务于陆军协会,应无权予以拒绝。

今具呈人已收到颁赠奖状及勋章之正式公文,彼在此具有根据其信念行事之自由:因此望能准许将勋章及一切附带之文件向颁发处退还。具呈人实为冒昧,人将视此行为为缺乏恭顺;惟彼之拒不接受只由于维护其个人之信念;盖其艺术工作绝对使其度“不显著”之生活也。不显著地生活着,也正是前边所引的那三行诗里所说的“居于幽暗而自己努力”。当他早期的作品在战壕里被许多青年人诵读时,他个人早已在紊乱的时代前退却了。如果没有那些信札传下来,人们会不知道这些年的岁月他是怎样度过的;现在却从这些信札里知道,他当时对于人类所有的关怀并不下于指挥三军的统帅在战场上所用的心机。在战后,他怀着那个“从事于真实地改变和革新的意志”,经过长久的彷徨和寻索,最后在瑞士缪佐地方的一座古宫里,在一九二二年,一举而完成那停顿了十年的巨著《杜伊诺哀歌》,同时还一气呵成写了一部《致奥尔弗斯的十四行诗》,十年的沉默和痛苦在这时都得到升华,一切“都有了个交代”。这两部诗集成为二十世纪——至少是前半世纪——文艺界的奇迹,显示着一种新的诗风。如今,里尔克早已死去了,他的诗、他的信札,却不知教育了多少青年,而他的名声也一天比一天扩大,由欧洲的大陆而英国,由英而美,一直波及我们东方,甚至奥登在武汉的中心,有一天夜里会想到他。

里尔克现在距离奥登写那首十四行诗的时候转眼又是五年了。在这五年内,我们有成功,也有失败。成功,是我们当时所热望的,所想象的,如今有些事渐渐具体化了,把握得住了;失败,我们不能不承认,在一般的社会里显露出道德崩溃的现象。在这局面下,有人过分乐观,觉得一切都会随着抗战胜利而得到解决;有人在悲观,几年的流血并没有把人心洗得清洁一些,一切反倒越搅越混浊了,他们看着这情形,感到激愤,他们担心战后的社会里有许多事怕会更难收拾,恐怕需要比抗战还要艰巨的努力。在谈到这些问题时,我常常想到另一个英国人所说的一句话。在民国十年的一个夏夜,许多青年聚集在北京大学大礼堂里,在送别罗素的集会上听取这个英国思想家的临别赠言。那时我还是一个没有走进大学门口的学生,也坐在人群中间倾心静听。那晚罗素说了些什么话,如今已经记不清,但是其中有几句却始终没有忘记,而且现在越想越有意义了。他说,中国这么大,人口这样多,其中只要能有一千个真实努力工作的人,中国就会有办法。现在,二十二年的岁月悠悠地过去了,当时参加过这个聚会的青年,如今多是四十左右的壮年,分散在这广大国土的许多地方,回想起来,不无一些伤感。但是中国之所以能够有今日,大半还是多亏在这二十年内不缺乏真实努力工作的人。我们只希望这些人的数目能够增加。

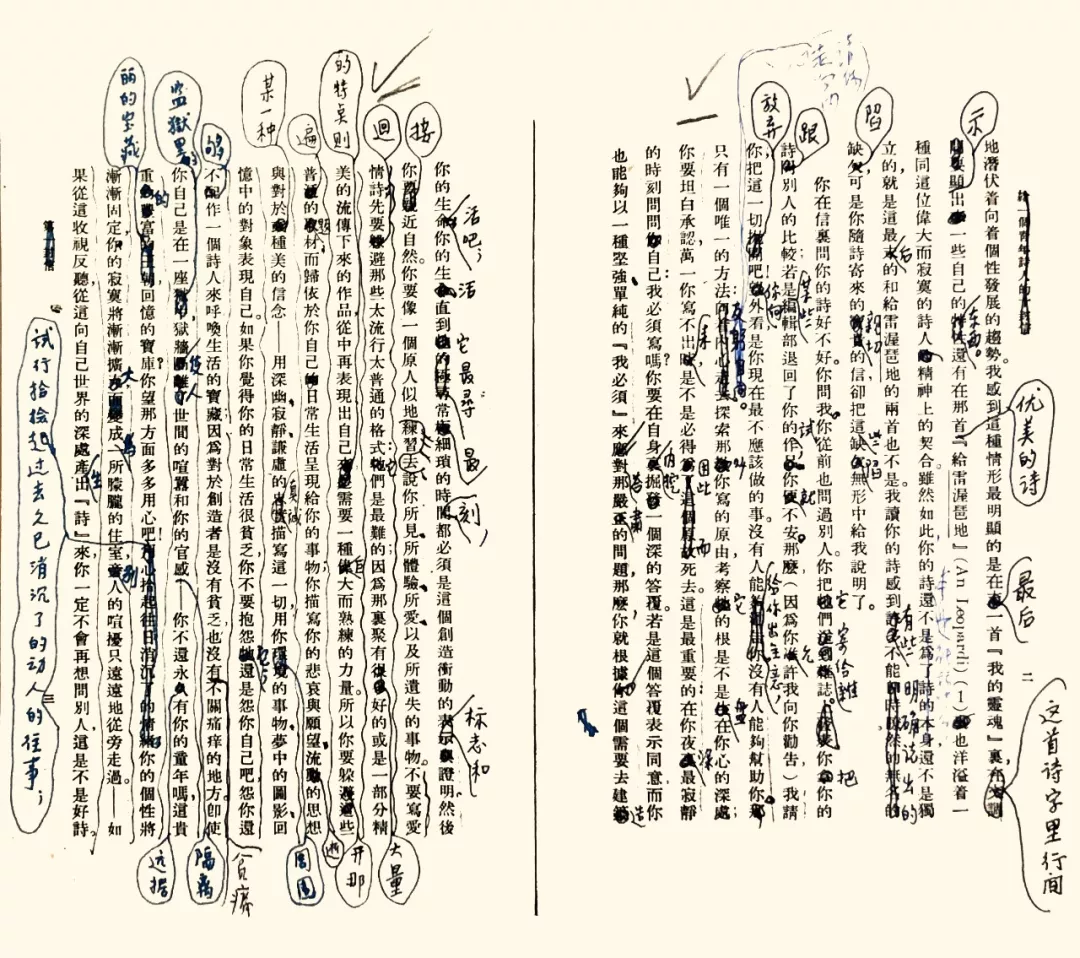

冯至先生的校改手稿

我们不要让那些变态的繁华区域的形形色色夺去我们的希望,那些不过是海水的泡沫,并接触不到海内的深藏。我们应该相信在那些不显著的地方,在不能蔽风雨的房屋里,还有青年——纵使是极少数——用些简陋的仪器一天不放松地工作着;在陋巷里还有中年人,他们承袭着中国好的方面的传统,在贫乏中每天都满足了社会对他提出的要求。他们工作而忍耐,我们对于他们应该信赖,而且必须信赖,如果我们不对于中国断念,无视眼前的困难,只捕风捉影地谈战后问题,有些近乎痴人说梦,但真正为战后做积极准备的,正是这些不顾时代的艰虞,在幽暗处努力的人们。他们绝不是躲避现实,而是忍受着现实为将来工作,在混沌中他们是一些澄清的药粉,若是混沌能够过去,他们心血的结晶就会化为人间的福利。到那时他们也许会在夜里走出去,抚摩他们曾经工作的地方,像是“一个庞然大物”。

① 缪佐(Muzot),位于瑞士罗讷河谷的一座13世纪古堡,1922年里尔克在这里完成了《杜伊诺哀歌》和《致奥尔弗斯的十四行诗》。今译穆佐。② 凡尔哈仑(Émile Verhaeren,1855—1916),比利时法语诗人,剧作家,象征主义诗歌的创始人之一。

选自《给青年诗人的十封信》( [奥地利] 莱内·马利亚·里尔克著,冯至译,世纪文景/上海人民出版社,2019年第一版)附录三