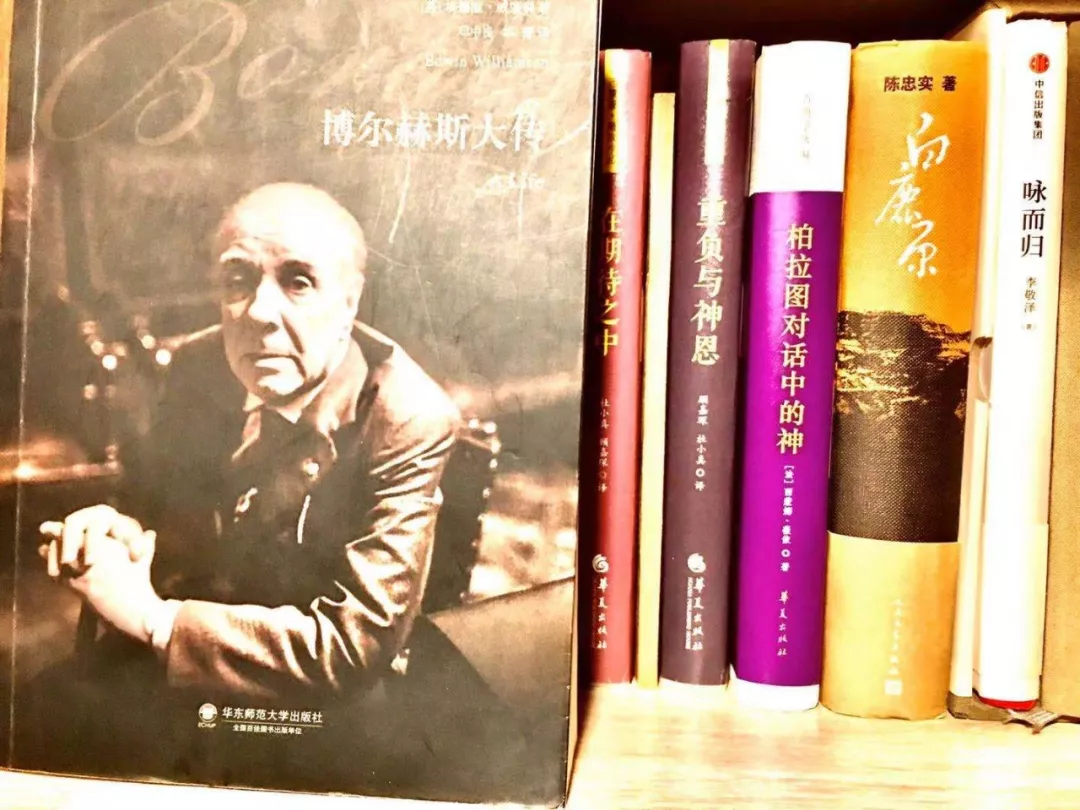

博尔赫斯丨爱在黑暗中奔涌,我们之间没有钢铁铸造的剑。

诗翼阅读 2019-08-25

主编按:一九八六年,六月十四日拂晓时分,去国离乡的博尔赫斯,在他热爱的欧洲大陆离开了尘世。离开前,马丽亚坐在他身旁,握着他的手,看着他慢慢离去。去世后,博尔赫斯的墓碑上刻着「⋯⋯不应恐惧」和「他把出鞘的格拉姆剑放在两人中间」,爱在黑暗中奔涌,我们之间没有钢铁铸造的剑。本文选自黄灿然翻译的博尔赫斯遗作新译,小说篇未编辑在内。

Ad

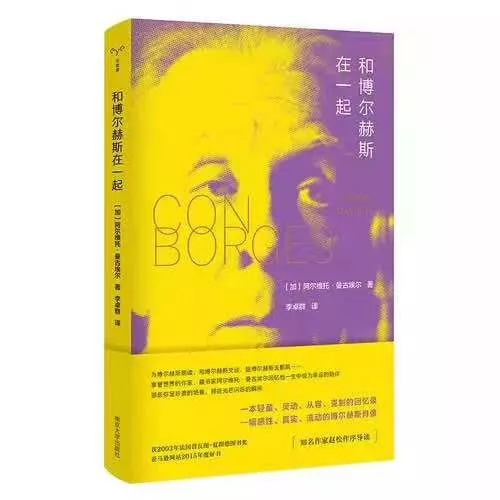

和博尔赫斯在一起//守望者·文学

作者:[加]阿尔维托·曼古埃尔(AlbertoManguel)

京东

作家的学徒期

诗人这行业 , 作家这行业 , 是很奇怪的。切斯特顿说 : “只需要一样东西 ———一切。”对作家来说 , 这个一切 , 不只是一个涵括性的字 ; 它确确实实是一切。它代表主要的、基本的人类经验。例如 , 一位作家需要孤独 , 而他得到他应有的那份孤独。他需要爱 , 而他得到那份被分享和不被分享的爱。他需要友情。事实上 , 他需要宇宙。成为一位作家 , 在某种意义上也是成为一个做白日梦的人 ———过一种双重生活。

我很早就出版了我的第一本书《布宜诺斯艾利斯的热情》。这不是一本赞美布宜诺斯艾利斯的诗集 ; 而是试图表达我对我这个城市的感觉。我知道 , 我那时需要很多东西 , 因为 , 尽管我生活在一个有文学气氛的家庭 ———我父亲是个文人 ———但是 , 这还不够。我还需要点别的东西 , 而我终于在友情和文学谈话中找到它。

一所了不起的大学应提供给青年作家的东西 , 恰恰是 : 谈话、讨论、学会赞同 , 以及也许是最重要的 ———学会不赞同。如此 , 则有朝一日 ,这位青年作家也许会觉得他可以把他的感情变成诗了。当然 , 他开始时 , 应模仿他所喜爱的作家。作家正是这样通过失去自己而变成自己———这是双重生活的奇怪方式 , 既尽可能地生活在现实中 , 同时又生活在另一种现实中 , 那种他必须创造的现实 , 他的梦的现实。

这就是哥伦比亚大学艺术学院写作课程的基本目标。我是在代表哥大很多青年男女讲话 , 他们都努力想做作家 , 但还未发现他们自己的声音。我最近在这里呆了两个星期 , 在学员作家面前讲演。我明白这些讲习班对他们意味着什么 ; 我明白这些讲习班对于推动文学有多么重要。在我自己的国家 , 青年人都没有这样的机会。

让我们想想这些仍然藉藉无名的诗人、仍然藉藉无名的作家 , 他们应获得机会聚集在一起 , 互相扶持。我相信我们有责任帮助这些未来的施惠者 , 使他们最终发现自己 , 创造伟大的文学。文学不只是咬文嚼字 ; 重要的是那未说出的东西 , 或字里行间读到的东西。如果不是为了这种深刻的内在感觉 , 文学就会变得跟游戏差不多 , 而我们大家都知道 , 文学可以远远不只是游戏。

我们都有作为读者的种种快乐 , 但作家也有写作的快乐和任务。这不只是奇怪的经验 ,也是回味无穷的经验。我们都责无旁贷 , 应给青年作家提供聚集在一起的机会 , 赞同和不赞同的机会 , 以及最终掌握写作技巧的机会。

瓦莱里作为一个象征(随笔)

把惠特曼放在保罗 ·瓦莱里旁边 , 乍看是一件武断和 ( 更糟的 ) 愚蠢的事情。瓦莱里不只是无穷的技巧的象征 , 而且是无穷的顾忌的象征 ; 惠特曼则是近于不连贯但又具有巨大使命感的快乐的象征。瓦莱里是精神迷宫的最佳人格化 ; 惠特曼则是肉体感叹的最佳人格化。瓦莱里是欧洲及其怡人的黄昏的象征 ; 惠特曼则是美洲的清晨的象征。整个文学世界似乎不知道诗人这个字还有另两个相反的寓意。但是 ,有一个事实把这两个寓意连结起来 : 两人的作品的价值 , 与其说是诗歌 , 不如说是这样一个楷模诗人的标志 , 即诗人自己是由这个标志塑造起来的。基于这个理由 , 英国诗人拉斯塞勒斯·艾伯克龙比称赞惠特曼在其高贵的经验的丰富性当中 , 创造了一个生动的个人形象 , 这是我们时代的诗歌中少数真正伟大的东西之一 : 他自己的形象。这个讲法虽然有点含糊和夸张 ,却道出人所不能道 , 即不应把惠特曼这位文人、这位丁尼生的信徒 , 与惠特曼这位《草叶集》的神气英雄混为一谈。这种区分是有根据的。惠特曼在一个想象的自我的角色中写他那些狂曲 , 这个角色一部分是他自己 , 一部分是他的每一位读者。这就是批评家对这些矛盾感到气恼的原因 ; 这也是为什么他老在诗中写到他从未见过的地方 ; 这也是为什么在这一页他生于南部某州 , 在另一页他生于长岛 ( 这才是真实的 ) 。

惠特曼的创作的其中一个目标 , 是阐释一个可能的人 ———沃尔特 ·惠特曼 ———受到无限而随便的赐福 ; 而瓦莱里的创作所阐释的那个人 , 其夸张、其虚幻 , 一点也不逊色。瓦莱里颂扬人类的能力 , 不是颂扬其慈善、其热情、其欢乐 , 而是颂扬其精神美德。瓦莱里创造了埃德蒙 ·泰斯特 , 这个人物将成为我们这个世纪的神话之一 , 如果我们大家不私底下仅仅把他视为瓦莱里的幽灵。对我们来说 , 瓦莱里就是埃蒙德 ·泰斯特。即是说 , 瓦莱里是埃德加 ·爱伦 ·坡的骑士迪潘的衍生物和神学家们难以置信的上帝。而这种推测 , 很可能是没有根据的。

叶芝、里尔克和艾略特都写了比瓦莱里更令人难忘的诗篇 ; 乔伊斯和史蒂芬 ·格奥尔格又在他们的乐器中作了更深的修饰 ( 也许法语的修饰能力不及英语和德语) ;但是在这些知名艺术家的作品背后 , 没有可以与瓦莱里比拟的人格。虽然他的人格可能是他的作品的某种投射 , 但那个事实是抹杀不了的。瓦莱里所履行( 并继续在履行 ) 的值得称赞的任务是 , 他在一个基本上是浪漫主义的时代 , 在纳粹主义和唯物辩证法的可悲时代 , 在充斥着弗洛伊德学说和超现实主义贩子的占卜者时代 , 向人们提出了明晰性。

在他逝世时 , 保罗 ·瓦莱里留给我们一个人的象征 , 这个人对一切事实具有无穷的敏感 ,而对他来说每一个行动都是一种刺激剂 , 它是绵延不绝的思想所不能激发的。这个人超越自我的特性 , 对这个人 , 我们可以像哈兹里特评论莎士比亚时所说的 , “他本人什么也不是。”这个人的令人赞叹的文本 , 写不尽、甚至不阐释他那些无所不包的可能性。这个人在一个崇拜血、大地、激情等杂乱的偶像的世纪 , 却总是喜欢思想的明晰快乐和秩序的秘密历险。

Ad

(守望者·文学)和博尔赫斯在一起

作者:(加拿大)阿尔维托·曼古埃尔(Alberto Manguel)著,李卓群 译

失去的公园

迷宫不见了。一行行整齐的

尤加利桔也消失了 ,

剥去了夏天的华盖和镜子那

永恒的不睡 , 这镜子重复

每一张人类面孔、每一只蜉蝣的

每一个示意。停摆的钟 ,

纠缠成一团的忍冬 ,

竖立着愚蠢雕像的凉亭 ,

黄昏的背面 , 鸟的啁啾 ,

塔楼和慵懒的喷水池 ,

都是过去的细节。过去 ?

如果不存在开始和结束 ,

如果将来等待我们的只是

一个由无尽的白天和黑夜组成的数目 ,

我们就已经是我们将成为的过去。

我们是时间 , 是不可分割的河流 ,

我们是乌斯马尔 , 是迦太基 , 是早就

荒废了的罗马人的断墙 , 是这些诗行

所要纪念的那个失去的公园。

为《易经》的一个版本而作

未来是不可倒转的 ,

犹如昨日的铁甲舰。物质并不存在

除非它是那没有舌头可以说出的

永恒真言的一个黑暗而无声的字母 , ———

它的书是时间。离开屋子的人

都已经回来。我们所过的这种生活

是未来的被踏出的小径。而事实上

没有什么向我们告别或离开我们。

但不要灰心。奴隶的土牢是漆黑的 ,

事物的方式是铁的、冷的和硬的 ,

但在你的监狱放风场的某个角落

也许有一个古老的疏忽 , 一条裂缝。

那小径像一支箭 , 致命地直 ,

但裂缝中躺着的是上帝 , 在等待。

一九七二年

我很害怕未来 ( 已在收缩 )

会是一道由镜子组成的无尽长廊 ,

全都模糊、没有意义、正在消失 ,

懒惰地重复各种虚荣 ,

在睡眠之前昏黯的灯光中

我请我的诸神 , 我不知道他们的名字 ,

请他们给我空虚的日子派来什么东西或什么人。

他们派来了。这里是祖国。我们先人

用多年的流亡侍候她 ,

用穷困 , 用饥饿 , 以及用战争 ———

此刻在这里 , 又是那美丽纯净的危险。

我不是我在时间不会忘记的诗篇中

所赞美的那些守护的影子。

我是一个盲人 ; 我七十岁了 ;

我不是乌拉圭的弗朗西斯科 ·博尔赫斯 ,

他死时胸部有两颗子弹 ,

置身于士兵们的最后痛苦中 ,

他们躺在一个战地医院的血泊中和担架里 ;

但是 , 如今蒙羞的祖国仍然

需要我 , 我带着语法学家的晦涩之笔

精通语法、修辞和逻辑 ,

以及各种远离真刀真枪的世界 ,

汇集史诗浩瀚的低语声 ,

取得我的位置。我正在这样做。

睡眠

如果睡眠是休战 , 一如人们有时候所说的 ,

是让心灵憩息和治疗的纯粹时间 ,

为什么 , 当他们突然叫醒你 , 你会感到

他们抢走了你拥有的一切 ?

为什么在黎明时分醒着是如此悲伤 ?

它剥夺了我们一种天赋 , 这天赋陌生而深沉

只能被我们在半睡中回忆 ,

那些惺忪的时刻用梦润色和装饰

这颗醒着的心灵 , 这些梦很可能

只是夜的宝物的破碎影像 ,

一个没有时间的世界 , 没有名字或尺度 ,

在白天的一面面镜子中破碎。

今夜你将是谁 , 在睡眠那黑暗的

束缚中 , 当你已滑过了它的墙 ?

夜的历史

经过一代又一代的历程

人类使夜有了生命。

最初是盲和梦

以及划破赤脚的荆棘

和对狼的畏惧。

而我们永远也不会知道是谁

为那分割两种半明之光的

黑暗的间隔想出这个词。

我们永远也不会知道它在哪个世纪

开始代表繁星闪耀的空间。

其他人创造这个神话。

他们使夜成为命运三女神的母亲 ,

她们编织所有命运

并把黑羊贡品献给她

还有那宣告她的终结的雄鸡。

加勒底人给她十二座房子 ;

无穷尽的世界 , 斯多葛柱廊派。

拉丁六韵步诗塑造她 ,

还有帕斯卡的敬畏。

路易斯 ·德 ·莱昂在她身上看见

他那颗颤抖的灵魂的祖国。

现在我们感到她的取之不尽

犹如陈年老酒 ,

没有人想起她而不晕眩 ,

时间以永恒充满她。

想到如果没有那些纤细的工具

———眼睛 , 夜将不复存在。