正午回顾 | 倪湛舸:幻想文学正在捕捉我们的现实

Original 郭玉洁 正午故事 2019-08-15

倪湛舸:幻想文学正在捕捉我们的现实

采访:郭玉洁

倪湛舸,作家、诗人、学者。芝加哥大学神学院宗教与文学博士(2009), 哈佛神学院“宗教中的女性研究”客座研究员(2010-11),现为弗吉尼亚理工大学宗教与文化系副教授。出版有散文集《黑暗中相逢》《人间深河》《夏与西伯利亚》,小说《异旅人》,诗集《真空家乡》《白刃的海》,学术专著The Pagan Writes Back: When World Religion Meets World Literature。

1

正午:我想从你的小说《异旅人》开始,你在序里讲到,你是在美国读书的时候,开始写这部小说,想要把同人文的因素和学院生活结合在一起。可能那时候你已经有很多写同人小说的经验了?

倪湛舸:我写同人小说的经验不多,是小透明写手,但确实读了很久。我也许是最早一批混同人论坛的,大约从上个世纪末、二十一世纪初开始。当时我刚到美国,整天读书,很辛苦,中国学生也不多,没有什么事情做,唯一的娱乐就是混同人论坛。

正午:我不是同人文的作者,也不是同人文的读者,一直很好奇同人文的乐趣在哪里?

倪湛舸:同人文的乐趣在于,当你看一个作品,动画片也好,小说也好,会有一群人把原著当作平台,征用它的人物和其他设定,尝试五花八门的风格,讲述各式各样的故事。所以我愿意把同人看作实验写作的平台。我在这个平台上看到过大家比较熟悉的言情、武侠、玄幻等;也有作者选择欧美的现实主义或现代主义的文风,比方说所谓的名著体、意识流;当然,中文的同人创作也是全球流行文化的一部分,很多近年来才出现的新类型都在同人世界里得到了“汉化”,像太空歌剧、青少年反乌托邦、丧尸末日小说等。

总之同人世界很有些百花齐放的繁荣景象,相比之下,所谓“纯文学”期刊就像个相对封闭的小圈子,背景设定、人物塑造和叙事策略比较单一。就个人而言,我很难对那些小说提起兴趣。同人文就有意思得多,它对现实有一种微妙而深切的介入,虽然故事的题材往往不甚现实,行文却总是倾注了作者的生活体验。 比如说有人是建筑师,有人是学金融的,还有人做玩具设计……同人圈的朋友们有着令人眼花缭乱的个人性情、生活背景和职业经验,大家因为对同一部原著作品和特定人物的爱集合起来,讲述虚构人物的故事,分享各自的人生和对世界的感悟和想像,这其实是个建立审美共同体的过程,是当代艺术研究者推崇的参与式、合作式和群体式艺术。

当然,我也很警惕对同人创作的浪漫化,实话实说,无论中文世界的Lofter、随缘居,还是美国的AO3,上面都有大量的中小学生习作,读起来非常辣眼睛,但是写得好的又是匪夷所思地好。至于同人圈掐ooc (out of character)、掐cp(配对)等等,绝大多数也很无聊。

我的美国学生里有修创意写作学位的,她们一直在呼吁英文系开同人写作的研究课,因为依附于网络的同人写作已经构成一套新的文学机制,跟现有的由出版、评论、奖项等环节一同构建的文学体制大相径庭,值得研究者来跟进探究这个相对自由的场域。这方面写Romancing the Internet的冯进老师做了开创性的研究,她关注的网站是晋江。

正午:你觉得写得好的那些,是不是因为他们不在所谓文学圈,所以没有那些套路和文学规范,比较自由,不管是任何东西,我只要拿过来用就可以了?

倪湛舸:不能说同人写作没有文学规范,它只是偏离了某些既定的规范,同时又建立了自己的新规范。这些年来国家审查的压力和商业资本的介入把问题搞得越来越复杂,研究者也就更有必要做一些梳理和分析。

同人文是以原作为基础发展出的作品。动画片《圣斗士星矢》就衍生出了大量的同人文。

2

正午:我看到你的一个说法,你认为类型文学是文学的出路,能不能稍微解释一下?

倪湛舸:谈不上出路,文学是个那么大的概念,内部的多元和流变太过复杂,就算某些类型能够开辟新路,那其他的类型或者说“纯文学”也未必愿意往这个方向走,大家玩不到一起是常态,都走一条路了才是灾难。

话虽这么说,我仍然以为某些类型文学,尤其是幻想类的、非现实主义的文学,也许是我们这个时代真正的现实主义文学。现实变化得太快,数码资本主义(digital, cybernetic, semio- capitalism) 的崛起引发了全局性的深刻变化,主体构建、集体组织、全球范围的劳资关系、人与自然环境的关系都处在一个崩溃和重建的节点,这种环环相扣的大危机是传统的现实主义文学没有办法回应的,因为它与正在坍塌的那些建构是同构的。

正午:可能没有办法在原有的物理空间里解决叙事了。

倪湛舸:对。我们的时空感受是被资本主义的发展所规范的。就时间而言,抽象的、均质的线性时间其实是资本市场和民族国家的造物。空间研究者则强调说,空间不是静止消极的容器,而是流动的社会关系本身。

具体到文学研究,巴赫金提出过“时空体” (chronotope)的概念。传统的现实主义文学的时空体属于十九世纪的火车、电报、远洋轮船,那时候狄更斯的连载小说要靠轮船从英国运到美国,码头上会有很多粉丝苦等更新。而现在不光是美国的影视会被加上字幕汉化在中国流传,中国的网络小说也有了美国和其他地方的英化组,而汉化和英化的速度和覆盖面都是狄更斯的读者不能想象的。

这种加速不仅体现在文本内部,也就是故事里,同时,它必然作用于文本的具体形式和修辞方式。像起点上动辄几百万字的小说在印刷文化的年代是比较少见的,数码文化给了它一个新的媒介,商业化又给了它一个无限扩张的冲动,因为写得越长挣钱就越多啊。

网络小说其实是一套新的生产、流通和消费模式,是数码资本的新前沿,这一点做劳工研究的学者早就提到过,比方说Ursula Huws和Nick Dyer-Witheford, 他们都研究数码时代的新劳工,如果按照他们的思路来推演,网络小说就是数码时代的劳工文学。

相比之下,所谓的“纯文学”——印象中西方不提纯文学,这是东亚的一个概念,美国有个词叫“文学小说”(literary fiction),这也很搞笑——其实是遵循自由主义审美和中产阶级趣味的,这些东西的成型早于信息革命、基因工程、知识经济和当前的双螺旋霸权。双螺旋指的是信息科学、生命科学和它们的产业化,以及进一步地在社会和政治层面对人的重塑,这是做软件研究的Wendy Chun提的一个比喻。正面硬杠这个双螺旋的恰好是类型文学。

有个现成的例子,丧尸末日(Zombie Apocalypse)。丧尸传说起源于二十世纪早期的美占海地,被人驱使着劳作的丧尸其实影射着来自非洲的黑奴。1932年的电影《白丧尸》(The White Zombie,又译《白魔鬼》)很有意思,故事里的丧尸是被追求者操纵的白人女性。在根子上,丧尸就与种族和性别意义上的他者密不可分。

虽说早期丧尸是巫术产物,五十年代的通俗小说《我是传奇》(I Am Legend)却切断了这个源流,因为作者Richard Matheson把故事里的怪物解释成感染核爆后变异的病毒的普通人,这里有一个从玄幻到科幻的转化。虽然《我是传奇》里的怪物其实是吸血鬼,但这个病毒思路却影响了二战后的丧尸书写。六七十年代乔治·罗梅罗(George Romero)拍摄了一系列的丧尸电影,开辟了zombie apocalypse这个新类型,但那些电影里所谓的末日更像是道德沦丧文明崩溃的隐喻,而非全球性的病毒大爆发。

真正的丧尸末日出现在二十世纪末和二十一世纪初,与九十年代的艾滋病恐慌和二十一世纪的非典等全球瘟疫直接相关。丧尸从被操纵的个体演变成不断扩张的群体,这个想像中的群体根植于二战中集中营里行尸走肉般的幸存者,韩战中被妖魔化的人海战术,被病毒席卷的全人类,更还有无法处理过量信息而只能盲目从众的网民。我们看现在的丧尸故事,无论小说电影还是电视,那里面往往会出现标注着各地感染程度而且时刻更新的世界地图,还有,CDC (疾病控制中心,Center for Disease Control)和WHO (世界健康组织,World Health Organization)这些国家的和跨国的健康机构往往会被提起。所以丧尸末日是很典型的全球化故事,而且是全球化的生命政治故事。

更具体地说,Max Brooks的小说《丧尸世界大战》就是典型的丧尸末日文。这小说很坏,宣扬军国主义那套东西,后来的电影版更坏,完全就是美国和以色列联手拯救世界的臆想。但我们仍然要认真分析小说和电影,不能因为它们的拙劣审美和政治不正确就抛在一旁。

社会学家Ulrich Beck说我们生活在全球危机(risk)的年代,危机指的是我们对各种灾难的预想,比方说金融危机、恐怖主义、气候变化还有全球瘟疫,我们的想像根植于现有的权力结构并且会有实际的后果,分析这些想像是为了对抗它们潜移默化的引导力量。

Priscilla Ward 有本书题为《感染》(Contagious: Cultures, Carriers, and the Outbreak Narrative)专门研究病毒爆发和传播的叙事,她说这些虚构和非虚构的文本会直接影响现实中的危机应对和资源分配,所以文学批评必须发声辨析利害关系。这时候文本和批评之间就会有暴力冲突,形成一种agonistic的不可调和的斗争状态,Chantal Mouffe会说这才是政治的本意。

回到传统的现实主义小说,或者沉溺于个人内心世界的写作,它该怎样想像并回应全球危机?它该怎样表达集体无意识中最深刻的恐惧和焦虑?我觉得会比较难,虽然不是不可能,而类型文学就有些现成的优势。

正午:面对、想象这样的全球性危机,电影也在做这件事情。

倪湛舸:对,还要加上一个电子游戏。Transmedia storytelling是现在的一个研究热点。我自己受的是宗教与文学的训练,但现在正转向宗教与游戏研究,毕竟21世纪是游戏的世纪。传统的小说着重心理描写,用文字塑造有内心深度的情感个体。电影有视听语言,靠画面和声音来讲述故事。而游戏则更为复杂,它有虚构的成分,也呈现出画面和声音,更重要的是,它还有个Alex Galloway说的程序性(procedurality),就是设定了一套游戏规则和步骤,让玩家遵守,或者有限度地破坏。游戏的叙事,它对感官的调动和身体的规训,对现实和虚拟边界的冲击,都是值得深思的问题。

如果说传统文学跟游戏可能很是隔膜,那么类型小说和游戏的关系则千丝万缕,游戏的源头之一就是托尔金的《魔戒》等奇幻小说,此外还有军事上的模型沙盘,还有冷战时对导弹轨迹的计算和虚拟。

说到transmedia storytelling,我们熟悉的美剧《行尸走肉》(The Walking Dead)就是个例子,电视剧改编自漫画原著,而电视剧的走红又带动了游戏版的TWD,游戏版的TWD是典型的FMG(full motion game) ,就是类似电影的互动式游戏。在TWD上市之前,美国一统江山的游戏种类应该是FPS(first person shooter),第一人称射手,可这个TWD就是开辟了FMG的新天地,在它之后涌现出一批电影式游戏,比方说现在大热的《底特律变人》(Detroit: Become Human)。

无论漫画,电视剧,还是游戏,这三种媒介都在讲述同一个故事,而这同一个故事又衍生出各自独立的许多版本。无论哪个版本,讨论的都是同一个问题:我们如何应对灾难,我们如何重建崩溃的社会秩序。

1932年的电影《白丧尸》(又译《白魔鬼》)

上个世纪六七十年代,乔治·罗梅罗(George Romero)拍摄了一系列的丧尸电影,开辟了zombie apocalypse这个新类型。

电影《僵尸世界大战》,改编自同名小说。倪湛舸说:“这小说很坏,宣扬军国主义那套东西,后来的电影版更坏,完全就是美国和以色列联手拯救世界的臆想。但我们仍然要认真分析小说和电影,不能因为它们的拙劣审美和政治不正确就抛在一旁。”

美剧《行尸走肉》(The Walking Dead)改编自漫画原著,而电视剧的走红又带动了游戏版。

3

正午:所以你是在类型文学里面找到一些很当代、很前沿的问题?

倪湛舸:我最关心的确实是现实的、全球性的、完完全全当代的问题,所以我的着眼点不是单独的中国或美国的类型小说,而是受不同的社会历史环境影响的、同时又在全球范围彼此交织的问题,简单地说,劳动者的训诫问题。

我这些年一直在研读美国的YA,就是青少年文学(young adult literature),特别是青少年反乌托邦小说,《饥饿游戏》、《分歧者》、《移动迷宫》还有《火星崛起》等等,这些小说都有中译,主题都是数码资本主义年代新青年的自我规训。这些故事的主角是自我经营自我剥削的新青年,也就是不知疲倦的新劳动者,他们要在竞技场上决斗,在迷宫里探路,经历各种测试和考验,就像在电子游戏里闯关升级打怪。可游戏就是劳作啊。进一步说,读者读这些故事觉得很爽,但这种爽其实在制造不可能被满足的欲望,读者也就是消费者会无限地消费下去,而消费和生产的边界正日益模糊,于是无限的消费者就是无穷动的生产者。

正午:这种情况似乎不只是美国如此,而是一种全球性的现象?

倪湛舸:类型小说其实折射的就是全球的劳资关系重组,这种文学跟狭义的纯文学可能相距甚远,但同现在的自动化技术、人工智能、生物和数码的资本主义全都直接相关。美国的青少年反乌托邦动不动就设想一个未来的极权世界,然后讲一群小孩怎么样把它推翻。那个想象中的世界就是我们的现实,比方说《饥饿游戏》中的真人秀和景观社会, 《移动迷宫》里的疯狂病毒和脑科学,《分歧者》中的基因工程, 还有《火星崛起》里非常可怕的深入到肉体乃至基因层面的阶层固化。这些年基因编辑技术(CRISPR-Cas9)引发了轩然大波,也就是说现在我们有能力修改基因,《分歧者》《火星崛起》里面的反乌托邦近在咫尺了。

正午:你所说的劳资关系的重组是指的什么?

倪湛舸:我前面提过的Ursula Huws和Nick Dyer-Witheford就是研究新时代劳资关系的。 传统的无产阶级是由机器大生产定义的,它有组织性纪律性,能够建立集体。但新时代的数码劳工都是打好几份零工维持生计,没有固定的职业身份,也没有福利和保险,国家和社会不愿意对他负责,他只能自己承担各种责任。Guy Standing把这种人叫做precariat,时刻挣扎在各种危机中。你看开uber或者滴滴的司机,在Amazon或者淘宝上做各种琐碎工作的人,还有每天必须更新几千上万字的起点写手,他们都是新劳动者,他们是否还能被称为无产阶级、他们代表着怎样的新阶级,都值得我们探讨。

刚才说的只是劳工一方,今后的趋势就是绝大多数人成为数码劳工或数码年代的无业人口,而极少数人掌握资本和生产工具高高在上,劳资之间的关系就好像修真小说里凡人和仙人的关系,彼此生活在不同的空间、宇宙或者位面。凡人中流行的神话就是你如果好好修炼,也是能够成仙的啊,也就是说,劳工你好好干,也是能化身资本的啊。所以《凡人修仙传》那么红。类型小说其实搅合在政治经济里,这个搅合让它非常有意义。

正午:你说到《饥饿游戏》,这部电影我倒是看过,可是我看的时候,好像没有特别的感受到你说的这些,觉得好像跟以前那些反抗暴政的商业电影是一样的。

倪湛舸:这就要看你具体怎么分析。不能光顺着文本的逻辑去欣赏它,毕竟文本和批评之间有个不可调和的斗争关系嘛。反抗暴政这条主线也许是个烟雾弹,它会遮蔽文本无意识地捕捉到的时代脉动。小说和电影里,潘能国的暴政是被推翻了,这个结局让我们很满意,但是满意的同时,我们不再去质问现实中仍在进行的饥饿游戏。

如果拿青少年反乌托邦去跟早期的成长小说比,我们能看到20世纪前的成长小说讲的是塑造自我融入社会的故事,而当今的青少年反乌托邦小说里,传统的自由主义的个体是缺席的,小说里的人物与其说是individuals,倒不如说是德勒兹提到的dividuals, 破碎而聚散无定,不是完整不可分割的主体,只有标签一般的特征和职能。举个例子,我在游戏里有个化身,化身有各种数据,武力值经验值血量等等,其实现实生活里我跟那个化身没啥区别,我不是活生生的个体,而是我的信用记录、网络活跃度、考试分数等等。在青少年乌托邦小说里,孩子们都是按照各种标准被分类的,有免疫和非免疫之分,职业和阶级之分,还有源自基因的性格之分。无论暴政是否被打倒,这些数据和分类都在,因为这是现实中的趋势。

正午:这的确是挺现实的,可是为什么传统文学回应不了这种,或者说无法表现这种现实?

倪湛舸:传统文学是传统的人学啊,它的着力点是individuals,是他们的内心世界。而德勒兹说我们生活在控制社会,这个控制社会比福柯的训诫社会更强大,简单地说就是流量和监控决定一切,连教化都懒得做了,这其实是dividuals的世界,人都被数据化了。我们自然需要不一样的人学和不一样的文学。所以我觉得类型文学其实是一种实验文学,它正在努力地生成新的传统。传统不是僵死的,它一直在变,今天的流行没准未来就成为经典了。

正午:是的,关于这一点,我觉得很有趣的是,很多写小说的人都在想象自己是为了未来写一个经典的作品。

倪湛舸:是这样,但我个人觉得这是一个没有意义的方向。写作应该直面当下的困境,为我们争取未来:首先,人类和地球要有未来。其次,这个未来是个怎样的未来?是1% 压榨 99%的未来,还是某个我们尚未想像出来的乌托邦?

正午:我很同意你,文学要面对这种大时代的变化,但现在很少有人有这么大的视野,尤其是刚才讲到所谓“纯文学”的写作者,很多人都限定在自我的生活里面。

倪湛舸:是啊,很多人还沉溺在自我的生活里,没有意识到“自我”这条船已经漂远了。我去年带学生读Maurizio Lazzarato的《符号与机器》(Signs and Machines: Capitalism and the Production of Subjectivity),那书的核心问题就是,在资本主义自我经营、自我剥削的主体之外,还有没有其他的可能性?无论纯文学,还是类型小说,或者文学之外的影视游戏,它们都有责任去摸索主体构建的其他可能性,这种摸索才是我们前面提到的“出路”,出路不在于具体的文学类别,而是各种类别的写作都在各自的游戏规则里寻找的东西。所以我对雅俗之争、经典或流行之辩没有兴趣, 给文学分等级分门派比较无聊,这又是个掩盖实际问题的烟雾弹。

正午:我发现,很多人谈到自我,往往指的是感情生活,没有什么别的。

倪湛舸:的确如此。但感情生活往往不只是感情生活。当年提同情的卢梭等人要提倡社会契约,现在的研究说资本主义的控制力已经深入到感情层面,这方面,Eva Illouz的书《寒冷的亲密》(Cold Intimacies: The Making of Emotional Capitalism)就是研究妇女杂志和相亲节目的。写感情没问题,能不能跳出狭隘的视野才是问题。

电影《饥饿游戏》

电影《分歧者》

《火星崛起》的中文版。

4

正午:说回类型文学,其实类型文学算是西方的概念,它跟我们平常说的通俗文学是什么关系呢?

倪湛舸:通俗文学是个中国概念。民国的时候,郑振铎写过《中国俗文学史》,孙楷第整理过按类型分类的《中国通俗文学书目》, 鲁迅在《中国小说史略》提到了好些类型:神魔、人情、讽刺等等。所以某种意义上中国的通俗小说也是类型小说。通俗强调面向大众,类型嘛则强调这些小说的各种“套路”。

中国的通俗小说跟它的西方亲戚们确实不太一样,但困境比较类似。比方说科幻小说吧,乌苏拉·勒古恩(Ursula Leguin)就曾说过她被文学圈子的人鄙视,被看成是个贫民窟。研究流行文学和文化的人有自己的年会和期刊,和文学研究的年会分庭抗礼,当然交叉也很多。

我有个也许很错误的印象,中文世界里的通俗小说研究、流行文化研究做得不是太多而是太少,尤其是针对当代文本,需要更多的才俊投身进来。

这么说也是出于个人情感。我是苏州人,邻居是鸳鸯蝴蝶派的周瘦鹃老先生,我小时候经常跟他的外孙女一起玩;我读的小学应该就是武侠小说作家还珠楼主(李寿民)读过书的地方;我刚识字的时候读的最早几本书是《七侠五义》、《镜花缘》,还有《封神演义》。所以我觉得自己跟通俗小说是有缘分的,也可能这些早期阅读决定了我今后的趣味。我对耽美和仙侠有近乎天然的亲近,它们跟烟粉小说、志怪传奇是一脉相承的,我读了就感到亲切,喜欢靡靡之音和怪力乱神,觉得小心肝被捏到了,而五四新文学那些比较主流的作品却很难打动我,没办法,气场不合。当年茅盾、郑振铎他们批武侠也许也跟气场不合有关,当然还有政治意义啦。

说到通俗文学,还有一点要提一下。通俗文学有可能是更“中国”的文学,就拿《西游记》和《封神演义》来讲吧,我们现在把这两部小说当小说读,但它们同现代西方的文学模式其实不那么兼容的。《西游记》更幸运些,有个貌似朝圣的旅途,能够被解释成心灵历程啥的,而且也确实跟禅宗有关系,作为文学比较“纯”;《封神演义》更边缘化,就是说更通俗,两派神仙掐架掐得很热闹,横竖看不出精神追求,所以大家说它就是明朝的网络小说嘛。

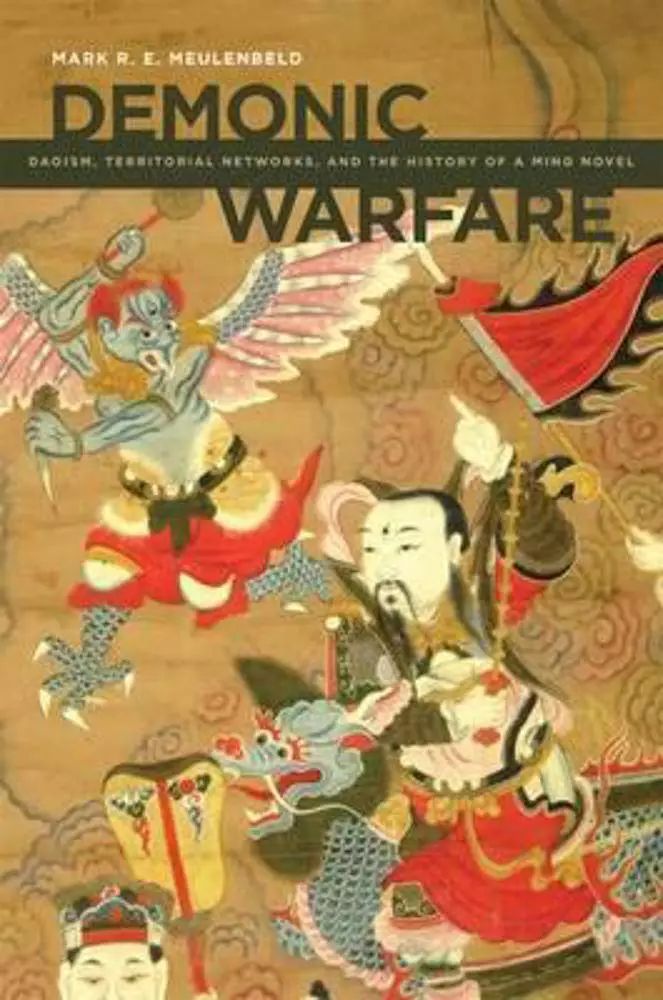

可《西游记》它是个丹书啊,而且,我以前开会听李丰楙老师说,那里头描写的雷法都是对的,当年的作者(们)是有生活积累的,不是写小说瞎编的。说到瞎编,《封神演义》里的阐教截教倒是编的,然而《封神》的雷法也是有来源的。佛罗里达大学研究道教的王岗老师教导我去读梅林宝老师(Mark Meulenbeld) 的《魔之战》(Demonic Warfare: Daoism, Territorial Networks, and the History of a Ming Novel),说这个书写得好一定要看,我一看果然超佩服。

这书有一章专门写现代西方的宗教和文学概念如何慢慢格式化了中国原本的宗教与文学模式,所以我们忘掉了《封神》这样的小说有宗教祭祀表演的根源,而且表演者可以随时转化成民间武装力量。其实《封神》整部小说是个长长的序言,要引出的是最后那个榜,那个榜是道士作法可以请来的神的名单,是个全国性的大汇总。

如果我们按照现在对小说——尤其是“纯文学”的小说——的理解去读《西游》和《封神》之类的故事,那内丹也好雷法也好是没有位置的,或者只能是隐喻。然而通俗小说这个范畴的包容度就更高,被划分进这个范畴里的小说能够保存前现代中国的社会生态,而且通俗的传统从明清经民国到当代也许没有彻底断裂过,通俗的根是很深的。

正午:很多人提到通俗文学,都是和严肃文学,或是纯文学相对的,认为它主要的特点是商业性。

倪湛舸:第一,严肃文学也可能是商业性的,只不过和通俗文学针对的受众、也就是消费者不同,严肃和通俗之间的区别不是非商业和商业,而是市场细分。像美国的literary fiction,它针对的是受过良好教育的中产阶级,而通俗的pulp fiction则是给孩子还有穷人看的。

第二,通俗文学里也有非商业的,我认识的同人写手里有很多从未挣过钱,写作全靠用爱发电。在美国,当年《暮光之城》的同人《五十度灰》同转商,还不是被人骂得狗血喷头,因为圈里的规矩就是不挣钱。晋江上的原创小说卖版权卖个几千万的有,但绝大多数写原创的仍然只是挣很少的钱,彻底不挣钱的也有。 所以,出来卖不丢人,就是不卖也犯不着清高,商业与否很复杂,不能拿来简单切分所谓的纯文学和俗文学。

正午:不过在中国,很多学者提出,纯文学的概念是从八十年代开始,是为了对抗政治对文学的影响,中国当代文学里面关于这一点的讨论非常多。

倪湛舸:对,中国这个环境比较特殊,纯文学的概念比较接近先锋文学,要对抗政治强权。但是中国的先锋文学和欧美的先锋文学又是彼此脱节的,你看达达、超现实主义、语言派诗歌还有非创意写作,它们首先对抗的是资本主义 。所谓的波西米亚要把自己和布尔乔亚区分,它要冲击的是既定的审美标准,布尔乔亚、资产阶级的美学建制。

正午:但是资产阶级审美在中国变成了先锋。

倪湛舸:对,就好像摇滚乐,它在东欧和中国好像很具有先锋性,但在美国它早就洗白了,商业化了,越战时政府派出去慰军的“文工团”就是摇滚乐队。还有现在的R&B,Hiphop,听上去很美很时髦,但它们在受压迫的种族和阶级那里的根源就是被强行压制下去了。所以任何现象都要看具体的语境,都得留心它随时随地的变形。如果说资产阶级的审美因为各种因缘际会曾经在中国成为先锋,那么真正的先锋的潜力反而有可能蕴含在通俗文学中。

《西游记》连环画中的《车迟国》

梅林宝老师的《魔之战》(Demonic Warfare: Daoism, Territorial Networks, and the History of a Ming Novel),书中指出,《封神演义》有宗教祭祀表演的根源,而且表演者可以随时转化成民间武装力量。其实《封神》整部小说是个长长的序言,要引出的是最后那个榜,那个榜是道士作法可以请来的神的名单,是个全国性的大汇总。

5

正午:你在文集《夏与西伯利亚》里,有几篇文章是在解构文学的神圣地位。让我想到,文化研究基本上把文学解构得差不多了,现在单纯在谈“文学性”已经很少很少了。

前几年我去台湾读书,上杨牧的课。他本来在台湾读中文系,觉得中文系太迂腐,转去了英文系,后来又去美国读书,教书。退休之后他回到台湾,发现英文系变成了完全是文化研究。他就非常失望,反而觉得原来迂腐的中文系比较有文学性。这个转变很有意思,我也经常在想,我们今天怎么阅读和评论文学,纯粹的“文学性”还有吗?

倪湛舸:我熟悉的就是美国学院环境,印象中基本不提文学性,要提也不是中文语境里的意思。这个如果类比宗教学可能会看得更清楚,我们宗教学一般也不提宗教性,因为所谓的宗教性,也就是个体在内心对超验存在的信仰,是一套根植于现代西方基督教环境的话语,它的普遍推广直接依附于殖民扩张,而且对其他被强行纳入“宗教”模式的传统造成了深远的伤害。宗教学的基本任务之一就是批评这个宗教性,相比文学性,它更根深蒂固,它其实是文学性背后更深层面的话语。

批评文学性的文学学者往往会在话题转移到宗教性时丧失批判能力,而批评宗教性的宗教学者往往忽略文学这个开在宗教隔壁的避难所,所以我才会强调宗教与文学的学科交叉。

还有啊,说到文学性,我想到的是审美独立这个问题。和文学性对立的可能是社会性或者政治性?文化研究常提的性别、种族和阶级,我还要加一个宗教,都是差异性的社会范畴。我们通常的理解是,文学性和社会/政治性是对立的二元,二者不可兼得,但这在很多理论家看来是误解。郎西埃就说,政治和审美都是感官的分配。Boris Groys说政治和艺术是相通的,它们的核心都是一套独特的想象。所以审美独立不是说审美跟政治经济没有关系,而是说艺术有无法被政治场域和经济场域所收编的维度,艺术有着对人类集体生活的独特贡献,不可被其他活动所取代。所以杨牧老师最后回归文学性也很好理解,虽然我不知道他到底怎样理解文学性。我所向往的纯文学和通俗文学各自探寻出路是我理解中的文学性。

最近我在读几本书,研究的分别是浪漫主义年代的劳工诗歌、女性主义的实验诗歌、还有黑人实验诗歌,每一本都把社会范畴(阶级、性别、种族)和写作创新结合起来看。我们会以为工人、女性还有有色人种写作起来就是直抒胸臆,直接表达自己的生活经验,他们的写作很有社会意义,却缺乏审美价值;我们还会以为实验写作很先锋很文学,是语言内部的冒险,不能落入日常经验的巢穴。然而这种二分很有害,它直接屏蔽掉了他者的形式追求,也直接阉割了先锋的含义,先锋不仅是个美学概念,它还是个社会学概念,追求就是创建集体。先锋的美学共同体也是社会意义的,而弱势群体的追求在根本上也是审美的。

正午:所以其实你是觉得不存在所谓超越的、纯粹的“文学性”这种东西。

倪湛舸:对,超历史跨文化的文学性不存在,但我推崇直面困境应对危机追求开放性未来的文学性。

正午:不过,像你刚才讲到的文学批评,印象里做得好的不多,尤其在中国,很多都是非常教条的意识形态批评。

倪湛舸:关注于狭义文学性的文学批评其实更有可能是教条的意识形态批评,它有隐蔽性,它不说自己是意识形态,也不引导你提问和反思,于是读者就在鉴赏美的过程中很愉悦地内化了各类霸权。反思文学性和社会性的文学批评很多很多,在中文世界里暂时介绍得比较少而已,而中文世界里做得好的研究也越来越多,我们与其说先一棒子打死,不如耐心扶植和等待。至于那些确实做得差的研究,我们也不必文过饰非,有缺陷就是有缺陷。

现有的不足提醒我们:如果要真正了解辨析那些社会范畴,像性别、种族、阶级,我们更应该从美学入手,更应该去分析文本的特征,叙述的技巧,作者和读者切身的感受。反之亦然。

正午:你怎么选择自己的研究对象?我忘了是谁说过,研究的时候最好研究那些二流或三流的作品,比较容易分析出问题。

倪湛舸:有一定的道理,但是这种分级我自己不会去做。我不是鉴赏家,而是研究者,只看哪些文本探索了我所感兴趣的问题。当然了,文本不分级,但个人的感情还是有深有浅,太爱的东西确实比较危险,如果真的沉溺在里面的话,会丧失批判的视角。

正午:除了论文、散文、小说,你也写诗,而且写了很久了。你写诗的时候状态是什么样的?

倪湛舸:比较正常的写诗状态,应该是在睡觉之前,那时候已经精疲力竭了,回想今天一天,妈的又啥都没干成,太荒废了,郁闷得不行,为了发泄负面感情,写个东西报复社会。我写得很快,十几分钟瞎写一个,也基本不打磨,最多调整下字句,然后就扔在一旁。我写诗用的肯定是脑子的另外一块或者干脆就不动脑子,写不出美好的东西, 但写得很真实,梦见什么写什么,遇见什么写什么,这个世界就是乌糟糟的,我得先直面现实,然后才能妄想一下解脱或者对抗。我也在身体力行我所信奉的“文学性”。

倪湛舸的随笔集《夏与西伯利亚》,2018年8月出版。

倪湛舸的小说《异旅人》十年后再版。