文艺批评·悼念徐中玉 | 王学振:徐中玉先生抗战前后文论述评

王学振 文艺批评 2019-06-27

点击上方蓝字 关注文艺批评

徐中玉先生

编者按

中国作协名誉副主席、华东师范大学终身教授徐中玉6月25日凌晨3点35分逝世,享年105岁。徐先生1915年出生于江苏江阴,1939年毕业于中央大学中文系,1941年又中山大学研究院中国文学部毕业。著有《鲁迅遗产探索》《古代文艺创作论》《激流中的探索》《徐中玉自选集》《美国印象》等,主编文学研究丛书7套、大学教材《大学语文》5种及《大学写作》《古代文学作品选》等。1981年,由徐中玉担任主编的全国第一本《大学语文》教材出版。近40年,仅全日制本科《大学语文》教材,累计发行3000多万册。

本文是王学振教授在2013年为迎接徐中玉先生百年诞辰所做,文章述评徐先生抗战前后(从1930年代中期至1949年新中国建立)的文论著述。先生于大量著述中对文学批评、民族文学、文学语言等理论问题表达了集中而系统的意见,体现出价值取向上的先进性和学术方法上的科学性,至今仍然葆有鲜活的生命活力和丰富的启示意义。

本文原刊于《文艺理论研究》2013年第2期,文艺批评特别推送,藉此悼念先生。

大时代呼唤真的批评家

徐中玉先生抗战前后

文论述评

文 | 王学振

徐中玉先生是当今文坛的老寿星。如果从徐先生在无锡中学高中师范科就读时为校刊及江阴县报副刊写稿算起,徐先生从事文学活动已逾八秩了。八十多年来,徐先生笔耕不辍,取得了多个方面的巨大成就,而以文论最享盛名。在徐先生百年华诞即将来临之际,有机会谈谈研习徐先生抗战前后(从1930年代中期至1949年新中国建立)文论著述之后的感受,是笔者深感荣幸的。必须说明的是,徐先生成果丰硕,由于年代久远等各种原因,其早期作品不少已经散佚,加之笔者见闻不广、领悟不深,对徐先生抗战前后文论的介绍、理解难免片面、肤浅,甚至可能存在与徐先生本意抵牾的谬误,这是要请徐先生和方家海涵、指正的。

徐中玉先生

一

徐先生抗战前后的文论著述,有专书和散篇两大类。

1944年,徐先生发表《文心雕龙与诗品》一文,文末的注释中多处出现“参考拙著中国文艺批评”等字样,[1]由此看来,徐先生早年应该著有《中国文艺批评》一书,该书作为顾颉刚主编的“中国文化丛书”的一种出版。1949年,徐先生发表《〈高尔基论文学〉序》一文,讲述了自己编写《高尔基论文学》的目的以及出版过程的曲折。[2]由此推断,徐先生早年还应该出版了《高尔基论文学》一书。但这两种专书目前已经很难找到,笔者查阅了国内主要图书馆的书目,都没有发现这两种专书,各种关于徐先生著述的介绍也未提及这两种专书。因此徐先生抗战前后出版的专书就只剩下五种:撰著《抗战中的文学》、《学术研究与国家建设》、《民族文学论文初集》、《文艺学习论——怎样学习文学》和辑著《伟大作家论写作》。

《抗战中的文学》(国民图书出版社1941年1月版)是徐先生对抗战文学发展现状和未来走向的理论反思。全书共四章,第一章“抗战以新的生命给了文学”、第二章“文学用什么报答了抗战”论述抗战与文学之间的关系,指出抗战从取得书写反帝民族斗争的自由、供给文学以火花灿烂的题材、扩大文学表现的视野和领域、提出并解决新的理论问题、促成作家的团结与进步等方面滋养了文学,文学从促进抗战情绪的普遍提高、激发民族意识和爱国观念并巩固团结、打击汉奸敌寇的阴谋、帮助政令的推行、获得世界的同情等方面回报了抗战,第三章“怎样加强文学的抗战”则从政府社会、作家团体、作品本身等方面提出了更好地发展文学、服务抗战的系统看法,第四章“文学目前的任务”具有总结性质,进一步明确了文学“抗战第一,胜利第一”的根本目标。全书逻辑严密,条理清晰,论说切中肯綮,现实意义极强。

《抗战中的文学》

国民图书出版社1941年1月版

《学术研究与国家建设》(国民图书出版社1942年1月版)所论不完全属于文论范畴,但对文论研究也具有指导意义,因为文论本身也是一种学术。全书分“近代中国学术研究的回顾与展望”、“发展学术研究的基本条件”、“学术研究的设计与考核”、“学术研究的合作协进”、“学术研究事业的人事问题”、“学术研究在抗战建国时期的地位”六章,基本的思想是改变学术研究“不切实际的倾向”,使之与国家建设紧密结合起来,以期“抗战必胜,建国必成”。该书所论极为切实具体,不乏真知灼见,比如第二章谈“发展学术研究的基本条件”,既要求政府的“积极领导,积极援助”,又主张学者的“自由研究,自由批判”,既承认学术研究需要“分析”、“专门”,又倡导学术研究的“综合”、“统整”,更强调“纯粹研究与实际应用的统一”,呼吁着重研究有助于解决“中国民族当前各种现实问题”的“民族内容”并通过“为我们民族大多数人喜闻乐见”的“民族形式”来表现,就切中当时学术研究基础薄弱、路向空虚的弊端。

《民族文学论文初集》(国民图书出版社1944年2月版)是徐先生在中山大学开设“民族文学”课程的重要收获。全书收《民族文学的基本信念》、《论民族制度》、《论文学上的爱国主义》、《论文学上的民族主义与国际主义》、《以果戈里为例,论民族文学的暴露黑暗》、《论民族性的改造——民族性与民族文学》等十一篇论文,主要探讨了民族文学的原理和题材问题。因为是“初集”,对表现与技术上的问题以及中国民族文学发展演进的历史暂未涉及。原理方面,徐先生主张民族文学以民族主义(爱国主义)为基础,同时又揭示了民族主义、爱国主义的真正内涵,并由此阐释了民族文学与国际主义、民主主义、启蒙主义之间的紧密关联,一定程度上消除了很多人对民族文学的狭隘看法。题材方面,徐先生从民族历史、民族英雄、民族乡土、民族传习等视角展开了切实而深入的理论探讨,超越了当时一般民族文学理论的空疏浮浅。[3]

《文艺学习论》(文化供应社1948年1月版)是一本指导青年学习文艺的书籍,也是徐先生多年思考文艺学习问题的结晶。全书收论文二十八篇,而分为“总论”、“一般论”、“语言的学习与大作家写作过程示范”、“几个问题”、“作人与作文”、“批评与鉴赏”等六个大的部分。该书论述的面较为宽广,比较系统、全面地表明了徐先生当时对文艺的基本看法,其独特之处正如徐先生在该书《后记》里面所说的,“特别重视文学与生活和战斗的关系,特别重视语言的修养,和坚贞人格对于艺术完成的深切影响”。

《伟大作家论写作》(天地出版社1944年4月版)是一部关于写作的资料书,辑录了亚里士多德、卡莱尔、渥次渥斯(华兹华斯)、雪莱、巴尔扎克、雨果、法朗士、罗曼·罗兰、歌德、普式庚(普希金)、果戈里、托尔斯泰、高尔基以及孔子、孟子、庄子、曹丕、曹植、李白、杜甫、韩愈、柳宗元、白居易、欧阳修、苏东坡、鲁迅等二十六位中外作家有关写作的部分言论。该书虽然是资料书,却经过了徐先生的严格选择和精心组合,每则资料还加上了提纲挈领的小标题,对于文学创作和文学理论研究都很有参考价值,使用起来也极为方便。比如亚里士多德关于写作的论述很多,徐先生却只挑选了其中最为精彩的一部分,并将其归纳为“完善的风格”、“史诗的剪裁和布局”、“悲剧人物的高尚性格”、“让人物自己登场”、“诗和历史的区别”、“论性格的描写”等六个方面,看起来一目了然。

《伟大作家论写作》

天地出版社1944年4月版

徐先生勤于笔耕,抗战前后在《论语》、《人间世》、《宇宙风》、《逸经》、《大风》、《中外月刊》、《文艺月刊》、《国闻周报》、《东方杂志》、《中学生》、《光明》、《文化建设》、《独立评论》、《文学导报》、《抗战文艺》、《七月》、《抗到底》、《全民抗战》、《自由中国》、《国讯》、《新流》、《新建设》、《时代中国》、《文艺先锋》、《新建设》、《艺文集刊》、《中山大学学报》、《当代文艺》、《文坛》、《民族文化》、《收获》、《文艺生活》、《观察》、《世纪评论》、《文讯》、《展望》、《时与文》、《国文月刊》、《远风》、《民主世界》、《文艺丛刊》、《中国文学》、《自由》、《大地》、《星野月刊》、《幸福世界》、《春秋》、《青年学习丛刊》以及《世界日报》、《益世报》、《晨报》、《大公报》、《时事新报》、《国民公报》、《新蜀报》、《中山日报》、《正气日报》、《青年报》、《东南日报》、《幹报》、《中国新报》等数十种报刊发表了大量作品,其中有散文、杂感、小说等文艺作品,最多的还是关于文艺的论文。

这些发表于报刊的文论散篇,搜集起来更为不易,笔者也无缘得见其全貌,仅有幸拜读了其中的一部分。就笔者所见到的这一部分而言,除了后来收入上文所述几本专书的以外,比较重要的还有如下篇什:《普式庚的生平和艺术》(载1937年《东方杂志》第34卷第3号)、《为争取“文学的技术武装”而奋斗——论我们时代文学的语言》(载1938年《七月》第3集第3期)、《悲剧的胜利》(载1938年《抗战文学》第2集第3期)、《论文学的表现》(载1938年《全民抗战》第47号)、《南朝何以为中国文艺批评史上之发展时期》(载1942年《艺文集刊》第1辑)、《评巴金的家春秋》(载1942年《艺文集刊》第1辑)、《论诗话之起源》(载1944年《中国文学》第1卷第3期)、《文心雕龙与诗品》(载1944年《时代中国》第9卷第2、3期合刊)、《论语言的创造》(载1946年《文艺生活》光复版第6号)、《论方言文学的倡导》(载1946年《文坛》复刊第1期)、《批评的伦理》(载1946年《自由》第1卷第1期)、《民众语论析四题》(载1946年《大地》第1卷第1期)、《高尔基论批评》(上、下,载1948年《世纪评论》第4卷第12、14期)、《论勇敢的表现》(载1947年《观察》第3卷第15期)、《论自得之见》(载1948年《世纪评论》第4卷第10期)、《论向民间文艺的学习》(载1948年《世纪评论》第4卷第16期)、《论修改》(载1948年《国文月刊》第63、64期)、《国文教学五论》(载1948年《国文月刊》第66、67期)、《论陈言》(载1948年《国文月刊》第71期)、《论才能》(载1948年《幸福世界》第23期)、《论技巧》(载1949年《国文月刊》第79、80期)、《谈欣赏》(载1949年《青年学习丛刊》第1期)等。从篇目就可以看出,这些散篇涉及的面很广:既有介绍外国作家的,也有评论中国作品的;既有研究古代文学遗产的,也有解决文艺发展现实问题的;既有分析文学作品的创造机理的,也有讨论文学作品的接受过程的;……如此等等,不一而足。徐先生在这些散篇中,从各种角度表述了自己对文学的“自得之见”。

二

如上文所述,徐先生抗战前后的文论涉及的面相当广,但其中也存在一些始终关注的中心论题,从笔者所见到的材料来看,徐先生论述最充分、最集中的应该是文学批评、民族文学、文学语言三个方面的问题。关于徐先生的民族文学理论,笔者另有专文,因此这里只介绍徐先生在文学批评、文学语言方面的建树。

徐先生在中山大学研究院文科研究所作研究生时主攻文学批评,他在冯沅君等先生指导下完成了题为《两宋诗论研究》的毕业论文。此后徐先生对文学批评保持了持续的研究,曾出版专书《中国文艺批评》,发表关于文学批评的大量论文。从笔者所见到的材料看来,徐先生对文学批评的研究集中在梳理文学批评的历史、探究文学批评的原理、评价当时的作家作品和文学现象三个紧密联系的方面。

左起:袁行霈、罗宗强、严家炎、徐中玉、金启华、周勋初诸先生于2002年在香港

《两宋诗论研究》、《中国文艺批评》无疑是对中国文学批评历史的梳理,遗憾的是我们已经无法还原其具体内容。但从徐先生现存的一些散篇论文中,我们依然可以窥见他在这一领域纵横驰骋的风姿。《文心雕龙与诗品》独出机杼,从其文学主张有益于后世的角度阐释两部巨著的价值。《南朝何以为中国文艺批评史上之发展时期》广求史料,注重结合时代的大背景来全面认识问题,不仅从文体新变、总集成立、文艺创作发达三个方面分析了导致文艺批评发展的文艺本身的原因,还从君主好文、文艺的独立价值已经估定、讲论风盛三个方面揭示了促使文艺批评发展的社会环境的原因,并且进一步挖掘了文艺批评发展的社会基础:“因为经济丰足,偏安之局暂时也还安定,所以这时上层社会人物所过的是一种优闲、丰裕、奢靡、淫佚的生活。”“他们既不能参与种族的战争,而生活又这样丰裕,于是就只能退而为清谈玄想,为雕琢的文艺以自娱。这种情境,一方面固有利于当时文艺批评的发展,但一方(面)文艺批评的思想也不能不深受其影响,而限制其进步:这就是为什么南朝文评作品不能不趋向于:重声律,尚藻采,缘情致,畅风神。”[4]《论诗话之起源》则打通古今,将现代逻辑思维运用于文学批评史研究之中,主张《诗品》为诗话之起源。比如文章批驳诗话起源于《左传》《孟子》《诗小序》《韩诗外传》等古代作品的说法,就很有思辨色彩:古代作品确有若干论诗片断,但“古代作品任何一种均有若干论诗之语句意见在内,若仅凭此点即谓诗话起源于彼,则古代一切作品几均可谓为诗话之起源”;古代作品内容广博,“若因其曾经论 诗即认为诗话之远祖,则后代一切科学均得以此类古代作品为其直接之远祖矣,其为无意义”;探求诗话之起源,目的在于“了解诗话与其远祖间之关系,从而认识诗话演变发展之迹”,若以古代作品为诗话之远祖,则何以解释其中断千年后至宋代始又复兴?[5]

对外国文学批评史,徐先生也给予了一定的关注。高尔基是他特别关注的一位批评家。他曾经编选《高尔基论文学》,并在序言中极力推崇高尔基在文学批评方面的贡献:“高尔基的创作对现代俄国以及一般的新兴文学的影响虽然已是够大的,然而比较起来,他的批评和理论所产生的影响,则是更大。在现代俄国作家里,除了高尔基我们似还可能举出一两个差可继步他的作家,但在批评——理论家中,却还不能举得出来。”[6]《高尔基论批评》(上、下)则从对缺点的指摘、对工作的提示、讨论批评工作者的学习与修养三个方面归纳了高尔基“对批评的批评”。

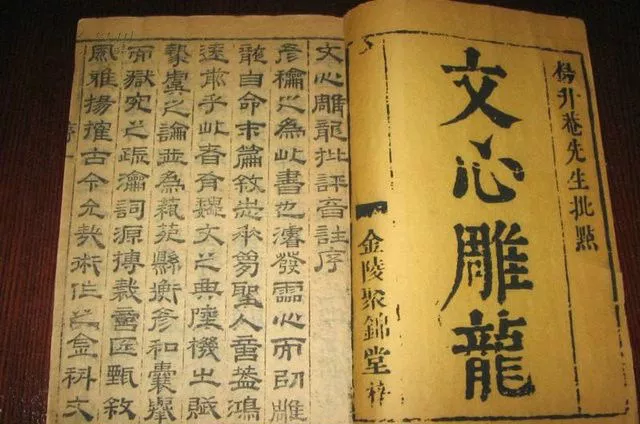

在对中外文学批评历史进行研究的基础上,徐先生努力探究文学批评的原理,就批评的标准、批评的伦理、批评的创造性等问题发表了不少真知灼见。关于批评的标准,徐先生主张政治标准与艺术标准的统一而强调政治标准“占着决定的或者是说主导的地位”,但徐先生所理解的“政治”乃是广义的“政治”,近乎客观真理,因此他说:“一种比较客观正确合理的批评标准,应该是建立在作品的客观真理和形象的统一之中。作品的表现如果离开了客观真理,那不论是怎样形象化的东西,都不能给予高的评价。严格地说,也只有传达客观真理的作品,才能达到真正的形象化。因此要评定一个艺术作品的价值,主要地就当根据有否帮助了那当时的——为现在同时也为将来的政治行动,或帮助了多少,有否反映了当时的客观现实,把握了客观的真理,或反映了把握了多少而决定的。”[7]关于批评的伦理,徐先生主张文学批评动机的纯正、观点的公允,并对文学批评中的各种偏见进行了细致的分析,揭示了偏见出现的根源,比如对于“贵古贱今、贵远贱近”这种偏见的产生,徐先生就作了相当深入的分析:一是贵所闻贱所见的心理作祟,古远的事物是所闻,今近的事物是所见,所闻只能见到大体轮廓,尽可合于理想,所见却深知其详,缺点看得十分清楚;二是农业社会经验习惯的遗留,“在农业社会里新事旧事之间的变化大致是同类的,所以古代和高年的知识经验必须而且值得贵重”;三是政治的原因,“利用这些古远的——已经在一般人心目中近乎盲目地成为了偶像的人和事,来作为反对同时同地的人和事的工具”。[8]关于批评的创造性,是徐先生十分推崇的。他要求批评家应有“独自评价的能力”,主张批评应有“自得之见”:“什么是批评?一定要自己用功得来的才算是批评,捕风捉影或者道听途说得来的意见,凡不是自己体察所得,融会所及,深信不疑的东西,都算不得是批评。”但徐先生也对言不由衷的“标新立异”保持了高度的警醒,他引用《文心雕龙·序志篇》中的话来说明对创新应该持有《民族文学论文初集》(国民图书出版社1944年2月版)的正确态度:“及其品评成文,有同乎旧谈者,非雷同也,势自不可异也;有异乎前论者,非苟异也,理自不可同也。同之与异,不屑古今,擘肌分理,唯务折衷。”[9]

《文心雕龙·序志篇》

徐先生还运用他的批评理念,来对当时的作家作品、文学现象进行评价。徐先生主张在文学批评之中克服偏见,独自评价,他的作家作品批评很好地体现了这一理念。比如巴金的激流三部曲全部问世之后,一些批评家给予责难,有人称其为“新红楼梦”,有人觉得在反抗和斗争的表现上太“幼稚”、“无用”,徐先生却反对“轻率的判断”,给出了公道的评价,他指出:“这三册书的背景,原就和《红楼梦》的在某种程度上有一点点相近,因此在情调上有一点点类似原是不足怪的”,不能“把这一点点的类似抹杀了两者间更多的本质上的不同,又把这一点点的类似用来概括全体”;“在什么时候,有什么人物,他们为什么斗争、如何斗争,这完全是一种特定的东西”,就所反映的内容而言,激流三部曲的表现是得体的,“幼稚”是书中人物生活在特定时代的“幼稚”,而不是作者自己的“幼稚”。从这种同情的理解出发,徐先生对激流三部曲给予了高度的评价:“巴金先生用了他那汹涌的热情写下的这个‘正在崩坏中的资产阶级的大家庭底全部悲欢离合的历史’,的确是真实的历史。他给我们展示了一幅五四以后一般青年反抗封建势力,反抗吃人礼教的鲜明动人的图画。这是一幅充满着血与泪,爱与恨,欢乐与受苦,有形的斗争与无形的斗争底图画。”但徐先生也没有因此而讳言激流三部曲的缺点:有些人物形象塑造不成功;作者的倾诉、解说过多,阻碍了故事的进行;不善于“反映经济关系与社会环境的错综复杂的影响和关系”等。[10]在徐先生看来,文学批评不是用来“联络感情”的,不敢攻击也是批评的偏见之一。因此在错误的现象面前,徐先生从不沉默。比如在抗战初期,一些作家缺乏对生活本质的认识和把握,或者在悲剧面前“绝望的哭泣或狂叫”,或者浅薄地乐观,“表现为大团圆的庸俗”,针对这种现象,徐先生指出作家既要正视悲惨的事实,又要预见到悲剧之中孕育的胜利,“经常的表现出斗争与革命的新进步与新胜利”,“丰富而生动地说出这种进步和胜利的来由和历史的必然性”。[11]又如由于抗战导致民族意识的高昂,一些文艺家狭隘地拒绝外来的影响,徐先生特意对这种现象进行纠正,指出“老是害怕着,避忌着,排斥着外国影响的人们,对于他们的民族,其实倒是一些短视者甚至还是害虫”,他用形象的语言进行说明:“要提高个人的能力,我们都以为必须依赖社交,同样,要激励一民族的精神,也必依赖它跟其他民族有一种精神上的交换。……民族的精神不致被那由外吸入的元素所阻碍,犹之一个人的血不致被卫生的食物所败坏。”[12]为了促进文学创作和文学批评的健康发展,徐先生对批评界的弊端也进行了毫不留情的揭露:“谩骂,吹毛求疵,捧戏子似的鼓掌尖声叫好,自命为‘老头子’,抹杀一切,以至骂街打架,侮辱别人的祖宗三代,或者索性媒婆似的各处讨好,乡愿似的胆怯不敢置一词,以‘人缘好’,‘人头熟’当作目标,诸如此类,就是今天我们批评界里习见的情态。”[13]

徐先生论文学,是内容与形式、思想与艺术并重的。在形式、艺术方面,他对文学语言给予了高度的关注。徐先生沿用高尔基的说法,称语言为“文学的技术武装”。早在1938年,徐先生就有感于语言问题“被漠视和被不正当地理解着”的现状,主张“为争取‘文学的技术武装’而奋斗”。[14]此后徐先生反复讨论语言问题,新中国建立后,徐先生还曾出版《写作与语言》一书,其对文学语言的重视可见一斑。关于文学语言,徐先生当时主要论述了文学语言的重要性、文学语言的要求、文学语言的创造、文学语言与民众语言(口头语言)的关系等一系列问题。

《写作与语言》

徐中玉著

上海教育出版社

徐先生指出,语言问题是文学的根本问题之一,如果语言问题“不得解决,那么有关文学形式的许多问题也将连带不得解决”。[15]并且他没有将语言问题视为一个单纯的形式问题、技术问题:“文学里的语言问题,实不仅仅是技术的问题,更是关乎文学之本质的问题。我们的作家们平常谈到文学之质的问题时,往往只紧握着内容而全然疏忽了语言的形式,这是非常地不正确的。正确的理解,应该是:文学之质的问题,不特不能和内容分离,而且也不能和形式分离。”“正确、明晰、有力的语言形式的作用,是和艺术作品的内容之深邃相照应的。它不仅能形象化地完全作家的思想,赋予鲜明的情景,把作家所描写的人物,活生生地刻画在读者大众面前,使他们接受,感动和理解。它还作为唤起人类对于无比的创造伟力之敬异,夸耀,欢喜的力之感情和理性而生出作用。”[16]

既然文学语言如此重要,那么文学语言应该达到怎样的要求呢?从大体上讲,就是明确、精密、简洁、质朴,适合于大众的理解。徐先生以普希金、果戈里、托尔斯泰等俄国著名作家的语言观形象化地说明了这一问题。普希金“反对把语言划分为几个等类”;“反对着语言的装腔作势和做作的纤细”,“提出了‘赤裸的简朴’主义”;“反对着不准民众语进入文学的园地”,“承认了民众语的灵活的和沸腾的源泉,才是文学语的基本的贮藏所”。[17]果戈里“以为讨厌民众语的,就造不出精美的文体”,他“非常称赞民众语,以为民众的语言才真是‘活的’语言”。托尔斯泰则主张语言必须正确、明瞭、质朴自然,“反对不必要的标新立异和不合实际的故意造作”。[18]

关于文学语言的创造,徐先生认为有三个不可缺少的条件:精确的观察、勇敢的表现和工作的热情。只有通过精确的观察,才能把握事物的变化和发展、形象和生命,描绘才能亲切生动。语言的含混大多来自体察的含混,但有的却是因为作者的装聋作哑,“勇敢的作者用不着花言巧语,用不着油腔滑调,也不必吞吞吐吐,他只消勇敢地说出他的老实话,就能造成他语言的无比的精确性”。热情本身也许不是创造,但热情却可以激发创造,“文学史上所有成功的语言的创造,就都是热情燃烧下的产物”。[19]

文学语与民众语之间的关系,是徐先生思考十分深入的一个问题。他充分认识到了民众语形象、精确、简洁、质朴、单纯等诸多优点,也认真分析了民众语的一系列缺点,因此他既反对将民众语排斥在文学语之外,也不主张直接以民众语为文学语,而是主张作家向口头语学习、向民间文艺学习,通过对民众语的“取长去短”、“改造”,实现从民众语到文学语的转化。[20]同时,徐先生也认识到了文学语与民众语之间的关系是互动的,民众语丰富文学语,文学语反过来也可以提高民众语。[21]

方言也属于民众语。随着民族形式的讨论,文学的用语问题再次引起注意,曹伯韩、聂绀弩、老舍等人倡导方言文学。徐先生也撰文参与了讨论,他指出方言文学和使用方言是两个不同的问题,明确反对方言文学:首先,中国有多种方言,用方言写作会使文学的教育作用相形减少;其次,民族统一语“普通话”虽还不能说已经完全成熟,但其存在却是无可否认的事实,普通话并不缺乏表情达意的能力,不能因为某些不成熟的普通话文学作品显露出来的弱点而抹杀一切普通话作品,断定普通话没有发展完成的前途;再次,方言并非尽善尽美,要表现新的生活、新的情意,或者吸收和沟通外来的知识文化,只有用普通话才较方便,用方言土话总不免感到窒碍难行。徐先生总结指出:“文学和大众脱节的原因决不止‘用语未能口语化’一个,例如文学内容脱离大众,和大众生活困难根本没有受教育的机会,或少数人存心不给他们接近有价值的文学,这些亦都是极重要的原因;不但如此,而且用方言写作,也未见就能完满地达到‘用语口语化’的最终的目标”,“今天文学上的方言问题的中心,不应是在方言文学的倡导,而应是在怎样使用方言。不是全盘式笼统地倡导的问题,而是选择使用的问题。同时,这种选择使用是应该站在雏形已具,能够表情达意,作为民族的统一语的姿态而出现的普通话的立场,或者说是应以普通话为重心,为主要成分,而进行的”。[22]

徐先生抗战前后关于文学批评、民族文学、文学语言等问题的看法,对当时的文学创作和文学批评都具有很好的指导意义,就是在今天看来,其见解也仍然是颇有分量的。

三

徐先生抗战前后的文论,体现出价值取向上的先进性和学术方法上的科学性,这也是其文论至今仍然葆有鲜活的生命活力和丰富的启示意义的一个重要原因。

徐先生抗战前后文论价值取向的先进性主要表现为他坚持文学的生活本源论和民众本位论。

徐先生认为文学源于生活,作家必须深入生活。其《文艺学习论》的总论部分就是讲文学与生活以及战斗的关系,强调作家“和现实生活的密切拥合”,强调作家对生活的热情、信仰、爱。[23]他多次论及生活对文学的决定意义:“作家们要写出生活全部的真实,及生活进行的根本方向来,用不着说明,他们首先就应该突进生活的内层去,在斗争与革命的现实里深深地实践。和生活实践相切离,这是使作家们遭受失败的最基本的原因。”[24]“文学是现实生活的表现,革新,和改造,也即是生活战斗的记录。伟大作品只有当它是建基在生活的真实的表现上时才有可能产生。一个真正的文学工作者,不但应对生活有正确的认识,并且还应该亲自参加革新和改造生活的战斗,严格地说,对生活的正确认识必须要从战斗的体验里才能获得。没有对生活的正确的认识,在生活里没有为着正义与合理的战斗,也就不会有真正的文学,有的,只是一些恶化或腐化的垃圾而已。”[25]

文学源于生活,同时又要参与生活,也就是上文所说的作家要去“战斗”。徐先生反复强调文学应该表现“生活进行的根本方向”。当一些作家在现实面前表现出短视和被动时,徐先生强调文学应该负起对现实生活的引导作用,他援引高尔基的看法,指出除了支配者的现实、被压迫者的现实以外,还有一种正在成长着的新现实,“对于支配者和被压迫者的现实,作家们应该反映,并在反映中表示出他自己的憎恨或同情的态度,但因为这两种现实同样是不适合于人类社会的未来发展的,所以作家应该竭尽他的知能,来宣扬、反映,并肯定的,则是那正在成长着的新现实”。[26]

因为坚持文学的生活本源论,所以徐先生在讨论那些看似偏重于技术的问题时,也强调其与生活的关系。比如论创作的才能时,他指出“才能是从对于工作的热情中成长起来的”,与工作的“全神贯注”、“不倦的追求完美”以及“深刻的反省”、“人格的净化”、“爱与信仰”、“思想的远景”等因素息息相关,“江郎才尽”完全是由于贵显生活的“陷人”和“心灵上的衰老”。[27]又如修改似乎只是一种文字上的技术工作,徐先生却指出修改“有时是求情意的深化,有时是求情文的融洽,归根到底这自然仍是思想上内容上的工作”。[28]再如论创作技巧时,徐先生也认为“认识的深浅决定技巧的高下”,因此主张通过“体验生活,瞭解生活,思索生活”来提高技巧。[29]

与文学的生活本源论紧密联系的是文学的民众本位论,民众是生活的主人,徐先生始终坚持作家学习民众、文学服务民众。比如在论析普希金的巨大艺术成就时,他强调普希金与民众的联系,强调普希金对民间传说的重视。[30]又如在讨论文学语言问题时,他指出“语言的天才存在于民众身上”并分析了其原因[31],列举了普希金、果戈里、托尔斯泰等著名作家学习民众语的事例,主张作家学习民众语,学习民间文艺。他之所以重视民众语,也是为了让文学更好地接近民众、服务民众。再如在论及民族英雄的塑造时,他也主张英雄不应该是“个人的英雄”而应该是“群众的英雄”:“真实的英雄之根本特性,就是他能以群众的集团的共同生活为生活,而不以他自己的生活为生活;群众的,集团的任务,要求,利益,理想,也都是他的。群众的和集团的力量给他教育,改造,和滋养。没有了群众,他便没有了力量,也便没有了英雄。”[32]

《民族文学论文初集》

徐中玉著

国民图书出版社

徐先生抗战前后文论学术方法的科学性表现为学理性与实用性并重、思想性与艺术性并重、中外文学遗产并重。

徐先生抗战前后的文论,是他执著探索文学艺术规律的结晶,具有高度的学理性。但徐先生为文“力求有益于天下”,他的学问不是“书斋之学”而是“济天下”之学。徐先生反对“一切应用科学都是产生在纯粹理论之后”的说法,指出“科学的发展,原是由于社会民生的需要”,“科学最后的归趋,必为纯粹研究与实际应用的完满结合,完满统一”,因此“学术研究应该注重‘功利’,‘利用厚生’”。[33]受这种理念的指导,徐先生的学术研究是学理性与实用性并重的。他抗战前后的几部专书,在揭示文学艺术奥秘的同时,均具有显著的服务现实的功利性,这是无须赘述的。哪怕是谈论远古的事物,徐先生也力求有益于当代。比如黄庭坚曾经这样论诗:“诗者,人之情性也,非强谏争于廷,怨忿诟于道,怒邻骂坐之为也。”徐先生不仅指出怨忿怒骂也是情性的一部分,从学理上揭示了黄庭坚主张的内在矛盾,并且将这种“只要你服从信守,却不同你也不容你讨论”的“奴才的作诗宗旨”与抗战胜利之后言论不自由的现状结合起来,写下了这样一段很有现实针对性的文字:“这种教训不消说是不适宜于我们这个时代的。这个时代需要的是:敢说,敢笑,敢哭,敢怒,敢骂,敢打的诗作,因为这正是一个该说,该笑,该哭,该怒,该骂,该打的时代。奴隶们在这个时代将更诚惶诚恐地要求‘温柔敦厚’,而不是奴隶的人则将惟恐呼喊得不够激切。重要的是:为了要做主人,作诗就不应该同暴君及其奴隶们雍容和穆地讲妥协,而要是为的澈底消灭他们的恶势力。”[34]

学术研究与国家建设

重庆:国民图书出版社

1942年版

内容和形式的关系问题,是文艺理论的一个基本问题。如上文所述,徐先生主张文学来源于生活,强调文学对生活的革新、改造,他是承认内容的主导地位的,但他并不偏废形式,他认为“艺术作品的内容和形式是统一的,相互关联的”,“在关联之中,内容是占着一种决定的地位”,形式也可以能动地作用于内容,“形式的修饰的加工的部分同时也就是对于内容的修饰和加工”。[35]换言之,徐先生论文是思想性与艺术性并重的。因此他专门写有论述文学创作技巧的文章,认为“单单提高意识水准是不够的”:“有技巧同没有技巧或技巧不足的作品在外表上也许差异不大,但仔细研究一下,实质上距离太远了。如果没有技巧,不但体裁与风格无从把握,连文字的去取也不能有标准,这样又如何可以控引思想与感情?……苏联作家所说的要‘为提高自己的艺术水准而斗争’,实在是不错的,艺术水准如果不提高,单单提高意识的水准,文学作品的成功仍是不能保证的。”[36]因为坚持思想性与艺术性并重,徐先生品评作品就比较客观。上文所述对巴金激流三部曲的批评就是一例,徐先生因为激流三部曲反映了那个时代的真实面貌而肯定它,同时也对其艺术上的得失进行了检讨。

徐先生学术视野开阔,论文时中外文学遗产并重,力图熔铸古今中外而自成一家。徐先生是研究中国古代文论出身的,对中国古代文论有着精深的理解,因此特别珍视这份宝贵的文学遗产,在《伟大作家论写作·辑译小记》中,徐先生表达了这一思想:“本书也选辑了十三位本国作家的言论;个人的意思,希望藉此引起大家注意研究本国文学理论的兴趣。近年以来,外国文学的理论如潮涌入,这对我们原无害处,但一般人却就有了这样一种错误的观念:以为外国才有文学理论,外国的文学理论才是丰富正确而值得研究。因此凡有称引,总必外国。其实,理论的产生和进步,都基于作品,我国作家在文学上已钻研数千年,佳作如林,安得无理论,又安得没有丰富正确值得研究阐扬的部分?深研过我国文学理论的人,将告诉你我国曾有多少精密正确的见解,不但和外国的若合符节,而且还有许多新的启示,伟大的心灵在类似的经验下他们之所得原不能为国家的不同而有大的差别,我们应该尊敬外国的创造,可是也应该尊敬本国的创造,研究自己,发扬自己,决不该妄自菲薄,失去对自己的信仰。”[37]徐先生也没有因为自己是中国古代文论出身就对外国文学遗产加以拒斥,在他抗战前后的文论著述里,常常以普希金、果戈里、托尔斯泰等外国作家作为例证,对高尔基等作家和小泉八云等学者的话颇多称引。说来也巧,《伟大作家论写作》辑录了二十六位作家的言论,中外作家各占十三位,这或者也可视为徐先生论文中外文学遗产并重的一个例证吧。

价值取向上的先进性和学术方法上的科学性,是徐先生抗战前后文论取得巨大成就的重要原因之一,对于我们今天的文论研究应该也富有启示意义。

本文原刊于《文艺理论研究》2013年第2期