文艺批评·悼念徐中玉 | 徐中玉:读书杂谈

徐中玉 文艺批评 2019-06-26

点击上方蓝字,关注文艺批评

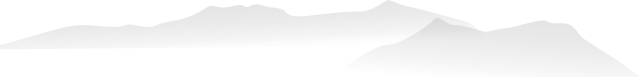

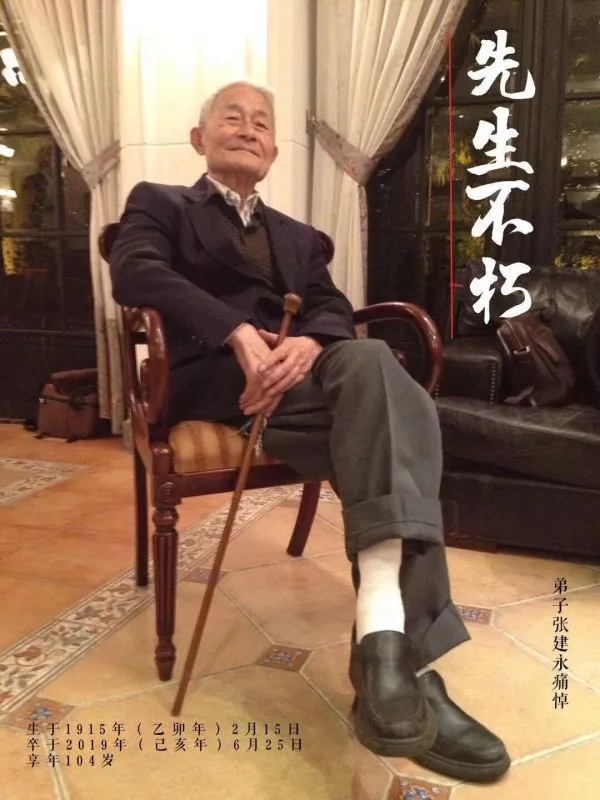

徐中玉先生

编者按

2019年6月25日凌晨3点35分,著名文艺理论家,作家,语文教育家,华东师范大学中文系终身教授徐中玉先生去世,享年105岁。1915年出生于江苏江阴,1939年毕业于中央大学中文系,1941年又毕业于中山大学研究院中国文学部。历任中山、山东、同济、复旦、沪江诸大学中文系讲师、副教授、教授。

徐先生从1934年开始发表作品,抗战时期出版编著五种,后著有《鲁迅遗产探索》、《古代文艺创作论》、《激流中的探索》、《徐中玉自选集》、《美国印象》等,主编文学研究丛书七套、大学教材《大学语文》五种及《大学写作》、《古代文学作品选》等。1952年起任华东师范大学中文系教授,历任系主任、名誉主任、文学研究所所长,兼任全国高等教育自学考试指导委员会中文专业委员会主任、中国文艺理论学会会长,古代文学理论学会会长、中国作家协会上海分会主席和《文艺理论研究》、《古代文艺理论研究》主编等,作品多次获全国奖,2014年12月获第六届上海文学艺术奖“终身成就奖” 。

徐中玉先生的文章《读书杂谈》原刊于《语文学习》1990年第8期。“文艺批评”公众号特别推送,藉此悼念!

大时代呼唤真的批评家

读书杂谈

徐中玉先生

从识字开始至今读书已七十年,应读未读,读过还需再读三读的书难计其数。可谈的问题太多,可能每一个读书人对这种问题都永远谈不完。不仅对许多书,即使只对某几本“光景常新”的书来说,也是如此,书还是老样子,但时代变了,自己的情况亦不断在变,观念识见、角度方法随时都在逐渐变化,反映在读书上,昨非而今是的固多,昨是而今非也未尝没有。但有一点总敢肯定,除却那些公认真正反动、躅朽、坑害青年的坏书之外,多读书、勤读书甚至苦读书,总是件大好事。无知才会愚蠹,愚蠢而还心安理得,自命聪明,就不可救药十。

青年读书,只要是好或较好的书,只要能大致读懂,自己有兴趣,范围尽可广一些。就是说,不妨“杂、先博后专,有了较广的视野,较多的知识,才能体会到“专”的必要,“专”的途径,逐渐找到自己“专”的方向、重点。“杂学”“闲书”过去为鄙薄之辞,实由闭塞惯了,知一不知万。当然也不能一辈子都只是东张西望,而无专精。就是有了“专精”还得不断扩大视野,以便“精益求精”。希望今天的教师同志适当鼓励学生这样做。光读几本语文教材太不够,决难成材,放任自流让学生沉溺到如潮的坏书中去,又会误人子弟,哪一极端都不好。

读书有了一定辨别力后,标准自会逐渐高起来。有些书只值得扫描式的浏览一下,例如那些老生常谈,教条八股。真正精采的书就不能这样对待了。那就必须集中思想,仔细阅读,先求大致读懂读通。有些深奥的书,确不是读一遍就能全懂全通的,甚至读几遍也仍难做到。不过这种书实际若非隔行太远,同行中的毕竟不多。多数堪称好书的,是其中有些部分比自己所知更深广,或自己尚无所知,读后就大致豁然了。遇到这种书,我总先通读—遍,对其深广处、创新处做点记号,不中断通读过程,以知全书总体情况,内容梗概。再读第二遍,集中研究其深广、创新处。这时一面读,一面思考、比较,同时做点摘录,在书上或卡片上记下当时自己赞同、补充、或另外的看法。这样做不仅印象深,记得住,而且是开动了脑筋,比较主动,赞同的东西也不会变成没有个性的盲从。阅读当时是在进行复杂的思维活动,并非一昧的接受,在这科学发达愈来愈快,社会发展也一日千里的时代,任何书都不可能句句是真理,永远有同样的价值。有考之士必须不断培养、锻炼、提髙自己的辨识力,多“勤读”而不是死读。要做革新的闯将,非“两脚书橱”。

《大学语文》2006年版

《大学语文》第十版(2013)

生也有涯,知也无涯,这避客观事实,谁也无法改变这个事实。只要作了努力,对国家、对社会有了点哪怕很微小的贡献,问心无愧,就非白活了。努力之道多端,如能充分利用有限的生存时间,当是很重要的一端。各人具体情況不同,充分利用时间的方法、途径也不会一样。例如我没有午睡的习惯,但仍需要略作休息,便利用午间在躺椅上翮看报纸,或读些篇幅短小、饶有趣味、随时可拿起放下的作品,而把较费脑筋,必须一口气读完的长篇留到晚间去读。白天客来客去之间,参加会议的间歇之中,有时也能翻看些小东西,即使看几段也好,有怠为之,积年累月,觉得可以省出大段时间。我相信每个人都会有些零碎的时间,总有可能利用中间的一部分。我并不主张天天开夜车,加班加点,“孤注一掷”,做“拚命三郎”读书之益,往往在实践后才见,不能过分赶时间。

孔子早就既反对“思而不学”,也反对“学而不思”很有道理。读书必须与自己的思考密切结合。“学而不思,自己决难长进,有所创新,对社会至少很难多作贡献,因为分明有潜力却没有积极发挥出来,读和写也要密切结合,光是思考,显示不出成果。即使讲出来过,也不容易很细密。只有自己再把思考成熟的东西写出来,才是更能发生作用的成果。写出来的过程也是几度再加工,进一步思考,使自己的阅读心得、感受更条理化、深化的过程。读书应是为了行事,写出来于己于人都更便于行事,而且还易于得到别人的理解与帮助。读而不写,述而不作,都是很可惜的事。自以为成熟当然不等于客观上成熟,真正高明之士谁敢说他已全能做到这一点?如果自己也毫无把握,甚至明知自己乃在胡吹、投机、取利,这就是另一回事了,说明这样的人实远未到达该写的时候。写是重要的,更重要的是写的有价值对人们有益处,先应通过读书逐步使自己成为—个对国家社会有益的人。

“读书人”在我们这里过去一向很受尊重,认为读书人都是明理、讲理、行为合理的人。这样的人果有不少,确亦有读了书反更会使坏的社会蟊贼,叫嚷“知识越多越反动”的这帮祸国殃民的家伙,不是已被历史无情地扫进垃圾堆里去了吗!

徐中玉先生(张建永摄)

本文原刊于《语文学习》1990年第8期