汉娜·阿伦特:香烟和思考一个也不能少

德国印象 独立书斋 Yesterday

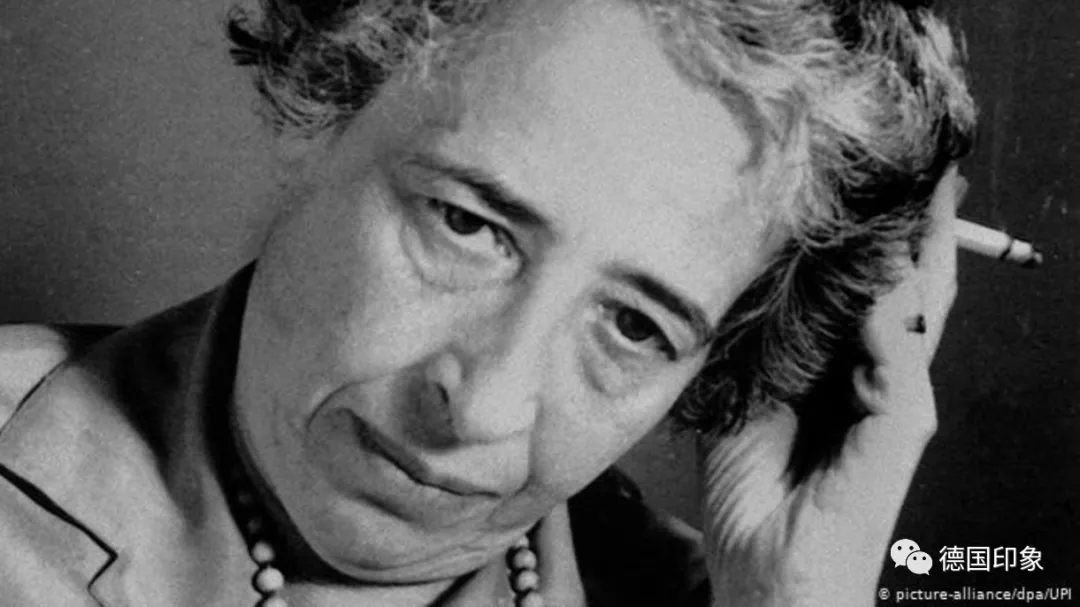

汉娜·阿伦特(Hannah Arendt,1906-1975)是20世纪最有影响力的女性思想家和哲学家之一,从未惧怕争议,始终如刀尖般锋利地反思。在生活中,她也给人们留下了深刻的印象,照片中阿伦特大部分是叼着烟卷出现的。对她来说,香烟和思考一个也不能少。

流亡生活

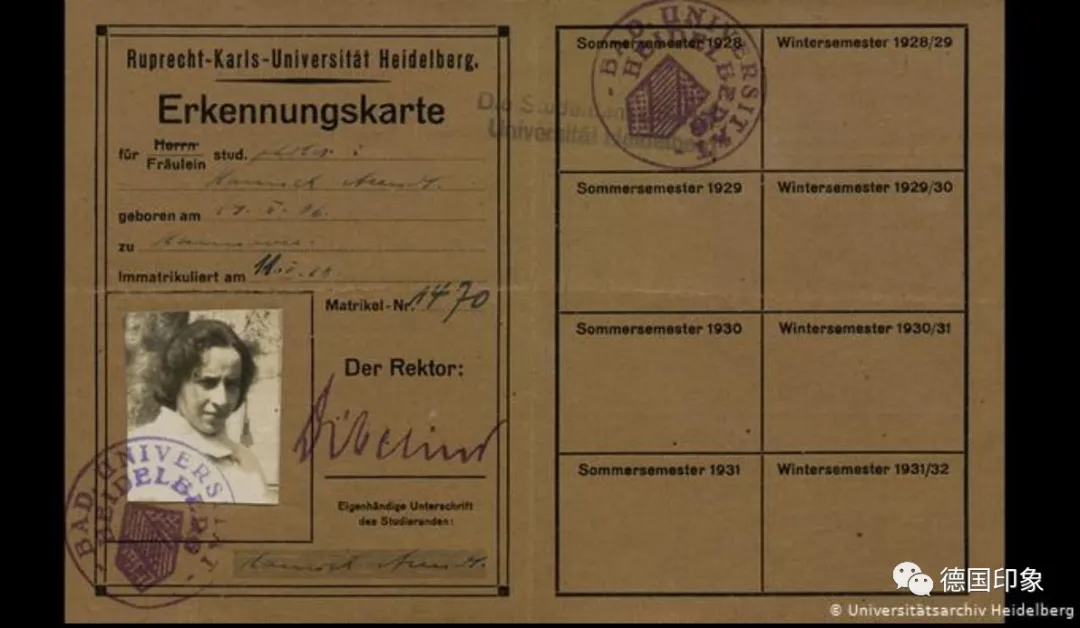

汉娜·阿伦特于1906年出生于汉诺威一个犹太家庭。从小就勤于思考的她早早就明确了上大学的目标。大学期间主修专业是哲学,此外还选学了希腊语和神学。汉娜·阿伦特先是在马尔堡学习,后来又到海德堡大学继续深造,为的就是能师从海德格尔。1928年,阿伦特获得哲学博士学位。

汉娜·阿伦特大学期间学生证

1933年,纳粹掌权,汉娜·阿伦特不得不尽快离开德国,来到了法国。1940年,法国形势恶化,她又被迫逃往美国。好在马上就在纽约找到了一份记者的工作。阿伦特以流亡者的身份在美国生活了很长时间,直到1951年底才获得美国公民身份。流亡中的不安和

作为犹太移民在美国社会中自身权利的缺失都是对她影响至深的经历。所有这些都塑造了她强硬的政治立场,直至生命的尽头。

阿伦特的政治哲学

受《纽约客》杂志的委托,汉娜·阿伦特于1961年前往耶路撒冷,报道对当时的纳粹高官阿道夫·艾希曼(Adolf Eichmann)的审判。艾希曼曾是柏林帝国安全总局纳粹犹太人部门的负责人,主管将犹太人从欧洲驱逐出境和对犹太人进行屠杀,对数百万犹太人被送往集中营负有责任。阿伦特出席了审判现场,研究了许多材料和记录之后称,艾希曼在内心里并不是一个纳粹主义者,她用"平庸之恶"(die Banalität des Bösen)来评价艾希曼,说他也有怜悯之心,许多时候并没有亲手实施屠杀。后来相关的一系列文章还被编辑成书《艾希曼在耶路撒冷》。当时,她的观点引发犹太人等团体的愤怒抗议,因为人们认为她在为那些实施大屠杀魔鬼辩解。

阿伦特想要指出犹太人大屠杀所反映出的是"官僚主义"、"不去多想"和"平庸"。她想要阐明,并不单是撒旦主义者,而且也有听从上级命令的官员促成了纳粹的罪行。阿伦特认为,艾希曼是一个现代社会中广泛存在的类型,会不考虑自己的良知来执行上级的谋杀计划。因此,她提出的要求是:"没有人有权盲从"(Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen)。

除了"平庸之恶"之外,阿伦特提出的"极权统治"也是20世纪政治哲学的重要概念。对阿伦特来说,培养自身的判断力与政治行动一样重要:"不要跟风,自己作判断"。对于一个有生命的民主政体而言,个人作出自己的判断不可或缺,特别是与大多数人不同的时候。

在精神家园里继续探索

后来汉娜·阿伦特一直在芝加哥任教授,直到1967年。大学成为了她的精神家园,她在这里与年轻人们交流探讨,也得到了认可和内心的宁静。即便是在大学的食堂里,她依旧可以继续斟酌自己的政治理论和哲学思考。

汉娜·阿伦特是一位“没有边界的思想家”,很难对她的思想进行归类整理。在她的思想中,我们总是既看到一些自由主义,又看到一些保守倾向,难以断定她是哪一个政治持方。当然,这也正是她有魅力的地方。

汉娜·阿伦特柏林展

5月,德国历史博物馆隆重推出“没有人有权盲从”——汉娜·阿伦特柏林展,让更多人认识、了解和讨论这位20世纪最有影响力的女性思想家之一。展览按照阿伦特一生所关注的话题来分区:反犹太复国主义、殖民主义、种族主义、国家社会主义、斯大林主义和反抗。博物馆希望以此来展示20世纪历史最重要的主题。展览将持续到2020年10月18日。

此外,作为一位颇有个性的女性,该展览还对阿伦特的生活进行了一些介绍。比如烟不离手就是她日常生活的写照。展览中参观者可以看到一个银质烟盒,这是阿伦特日日要装在包里的,万不能少。作为著名的记者和大学教授,阿伦特也属于美国有影响力的阶层。她虽不喜欢应酬,但每逢盛大晚宴或招待会等正式场合也会把珍爱的貂皮斗篷拿出来,女人爱美的天性阿伦特也都有。