月影穿窗白玉钱。

无人弄,

移过枕函边。

月上柳梢头,人约黄昏后。

今年元夜时,月与灯依旧。

不见去年人,泪湿春衫袖。

【注释】 ①元夜:正月十五为元宵节。这夜称为元夜、元夕。

②花市:繁华的街市。

【赏析】 词以少女口吻写成。上片回忆去年的欢悦,那时是灯好,月明,热恋中约会也因元夜的欢乐而增添光彩。“月上柳梢头”两句具有典型意义。月下,树前,黄昏时的迷人景色,为初恋的情侣增添了许多诗情画意,同时也象征着爱情的美满。因此,这两句流传人口,不胫而走。下片写物是人非,与上片形成鲜明对照。依旧是灯好、月明,但却不再有黄昏后的密约了。触目伤情、悲从中来,怎能不催人泪下。这一切都反映出这位少女的纯真恬美与一往情深。这首词语言通俗明快,对比强烈,具有浓厚的民歌风味。

【赏析2】

这是首相思词,写去年与情人相会的甜蜜与今日不见情人的痛苦,明白如话,饶有韵味。词的上阕写“去年元夜”的事情,花市的灯像白天一样亮,不但是观灯赏月的好时节,也给恋爱的青年男女以良好的时机,在灯火阑珊处秘密相会。“月到柳梢头,人约黄昏后”二句言有尽而意无穷。柔情密意溢于言表。下阕写“今年元夜”的情景。“月与灯依旧”,虽然只举月与灯,实际应包括二三句的花和柳,是说闹市佳节良宵与去年一样,景物依旧。下一句“不见去年人”“泪满春衫袖”,表情极明显,一个“满”字,将物是人非,旧情难续的感伤表现得淋漓尽致。

何事故乡轻别?

空使猿惊鹤怨,

误薜萝秋月。

囊锥刚要出头来,

不道甚时节。

欲驾巾车归去,

有豺狼当辙。

【赏析】 这是宋高宗绍兴十八年(1148),胡铨被贬居广东新州时写的一首词。

本词的主题十分鲜明,它表现了胡铨不畏权势,决不和以秦桧为代表的投降派同流合污的高尚气节。

上片抒写自己忧虑国事,不能安心隐居山林的心情。前两句说,自己本来无心追求富贵,为什么要轻易地离开故乡呢?“空使猿惊鹤怨,误薜萝风月。”由于猿猴和白鹤不理解自己的心情,因此才惊怪、埋怨自己离开隐居的故乡山林,白白地耽误了悠闲的美好岁月。

下片借用毛遂自荐的典故,抒发自己以天下为己任,图谋为国效力的决心。“囊锥刚要出头来,不道甚时节。”这两句说,我本来应当毛遂那样自我推荐,显露自己的才能,为国效力,可是又不很了解奸臣控制下国家的局势,所以是不合时宜的。“欲驾巾车归去”,是说作者无可奈何,又想到了“归隐”,表现出作者矛盾的心理。“有豺狼当辙”一句,直斥误国的权奸秦桧等人,表现了作者虽然屡受打击和迫害,但是不畏权势,刚正不阿的斗争精神。

南宋王明清《挥尘录·后录》卷十记载:“邦衡在新兴尝赋词,郡守张棣缴上之,以谓讪谤。秦(桧)愈怒,移送吉阳军编管。”这里说的,就是《好事近》这首词产生的影响,以及因此给作者带来的不幸。

这首词的调子明朗,叙事直率,感情炽热,绝无矫揉造作的痕迹。词中虽然流露了“归隐”的思想,但这不过是作者因为自己无法“脱颖而出”,报国无门的愤慨,他满腔的爱国热情以及对投降派卑劣行径的愠怒,在本词中还是十分明显的。(王方俊张曾峒)

清夜悠悠谁共!

羞见枕衾鸳风,

闷则和衣拥。

无端画角严城动,

惊破一番新梦。

窗外月华霜重,

听彻梅花弄。

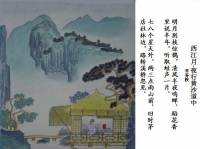

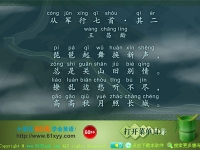

稻花香里说丰年,

听取蛙声一片。

七八个星天外,两三点雨山前。

旧时茅店社林边,

路转溪桥忽见。

【白话文】 明月初升,山林顿时变得明亮起来,惊动了在枝上栖息的山鹊和蝉;

清风吹拂,把它们的叫声送到夜行人的耳中;

田野间弥漫着稻花的香气,水中的青蛙不断地鸣叫;

一路上都可以听到出来纳凉的人们在谈论着今年的丰收。

乌云骤起,月光消失,天边只剩下几颗暗淡的星,田野变得昏暗了;

当词人走到山前时,雨点飘落下来,他知道骤雨将至,想要找个地方避雨。

说来也巧,当他急急忙忙转过溪头时,一眼就看到了他过去曾经见过的那家茅店,依然在社林旁边。

【注释】 ①:黄沙:黄沙岭,在江西上饶西。

②:“明月”句:苏轼《次韵蒋颖叔》诗:“明月惊鹊未安枝。”别枝:斜枝。

③:社:土地神庙。古时,村有社树,为祀神处,故曰社林。

【赏析】 《西江月》原题是《夜行黄沙道中》,记作者深夜在乡村中行路所见到的景物和所感到的情绪。读前半片,须体会到寂静中的热闹。“明月别枝惊鹊”句的“别”字是动词,就是说月亮落了,离别了树枝,把枝上的乌鹊惊动起来。这句话是一种很细致的写实,只有在深夜里见过这种景象的人才懂得这句诗的妙处。乌鹊对光线的感觉是极灵敏的,日蚀时它们就惊动起来,乱飞乱啼,月落时也是这样。这句话实际上就是“月落乌啼”(唐张继《枫桥夜泊》)的意思,但是比“月落乌啼”说得更生动,关键全在“别”字,它暗示鹊和枝对明月有依依不舍的意味。鹊惊时常啼,这里不说啼而啼自见,在字面上也可以避免与“鸣蝉”造成堆砌呆板的结果。“稻花”二句说明季节是在夏天。在全首中这两句产生的印象最为鲜明深刻,它把农村夏夜里热闹气氛和欢乐心情都写活了。这可以说就是典型环境。这四句里每句都有声音(鹊声、蝉声、人声、蛙声),却也每句都有深更半夜的悄静。这两种风味都反映在夜行人的感觉里,他的心情是很愉快的。下半片的局面有些变动了。天外稀星表示时间已有进展,分明是下半夜,快到天亮了。山前疏雨对夜行人却是一个威胁,这是一个平地波澜,可想见夜行人的焦急。有这一波澜,便把收尾两句衬托得更有力。“旧时茅店社林边,路转溪桥忽见”是个倒装句,倒装便把“忽见”的惊喜表现出来。正在愁雨,走过溪桥,路转了方向,就忽然见到社林边从前歇过的那所茅店。这时的快乐可以比得上“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”(陆游《游山西村》)那两句诗所说的。词题原为《夜行黄沙道中》,通首八句中前六句都在写景物,只有最后两句才见出有人在夜行。这两句对全首便起了返照的作用,因此每句都是在写夜行了。先藏锋不露,到最后才一针见血,收尾便有画龙点睛之妙。这种技巧是值得学习的。

这首词,有一个生动具体的气氛(通常叫做景),表达出一种亲切感受到的情趣(通常简称情)。这种情景交融的整体就是一个艺术的形象。艺术的形象的有力无力,并不在采用的情节多寡,而在那些情节是否有典型性,是否能作为触类旁通的据点,四面伸张,伸入现实生活的最深微的地方。如果能做到这一点,它就会是言有尽而意无穷了。我们说中国的诗词运用语言精炼,指的就是这种广博的代表性和丰富的暗示性。(朱光潜)

赏析二:

黄沙道即黄沙岭下之道。黄沙岭在江西上饶四十里乾元乡,词人在这里建有“黄沙书院”,所以黄沙道是词人经常来往的地方。

啊,“夜行”之美大大超过“日行”之美呢!

这是仲夏之夜,虽有“清风徐来”,依然是“半夜鸣蝉”,此地正是“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”之境,尤其在“半夜”,这鸣蝉之声如歌如流,音调高亢而悠长,使黄沙道幽静而不死寂,充满活力。

其实,鸣蝉之声似乎是鸟鸣之声引起的。“惊鹊”扑楞楞飞起,吱呀呀飞去,打破了夜的寂静,引起了蝉鸣不已,鸟鸣蝉噪,彼呼此应。但鹊何以“惊”?王维曾云“月出惊山鸟”,黄沙道中鸟鹊惊起,原来是明月从不怎么高的黄沙岭上探出头来,于是,黄沙道中便阴翳消失,月光下彻,一片光明。鸟鹊不知,惊恐不已,喧闹着在枝桠间飞来飞去。

惊鹊之声,带来了鸣蝉之声,而鸣蝉之声又带来了人们在“稻花香里说丰年”之声。叽叽嘎嘎,一阵一阵,群起议论,笑语不绝。啊,哪里是人语,只不过是此起彼伏的蛙鸣,如人声鼎沸,如市井嗟呀,似乎在争说丰年,争相欢庆。词人实在是陶醉了,倾心倾意“听取蛙声一片”。

四句平常语,只写一个字:喜!

夏夜繁星密布,星河璀璨,待到只见“七八个星天外”时,已是后半夜,许

多星星已隐到蓝天深处,似乎这“七八个星”要陪伴词人夜行;微云暗渡,从词人头上的半空翩跹而过,微云丢下的“两三点雨”,似与夜行的词人嬉戏。远望“天外”,疏星不忍离词人而去;近观“山前”,山雨只是逗词人而乐。既不太多,又不是无。多了稍见烦虑,没有又感寂寞。就是这“七八个、两三点”惬人心意沁人心脾。明月惊鹊,田野多趣;清风鸣蝉,幽远恬静;稻香蛙鸣,乡土气浓。词人的眼睛追索到天外,天外是“七八个星”点缀的苍穹;词人的感觉逡巡于山前,山前是“两三点雨”润色的图画。词人醉了,竟忘记了黄沙道上他十分喜爱的小桥究竟在何处?啊,是在土地庙树林(社林)的那边,果然是那熟悉的“旧时茅店”遮掩着溪上小桥呢!

夜行黄沙道中,虽无擎雪斗梅的松竹,亦无蹴碎琼瑶的乱鸦。有的只是大自然恩赐之乐和一份恬淡的只有天知地知他人不晓的迷途寻路的夜趣。

又是四句平常语,但写出两个字:惊喜!

赏析三:

这首词作于辛弃疾闲居上饶带湖期间。黄沙,即黄沙岭,在江西上饶县西,风景优美,所谓“溪山一片画图开”(辛弃疾《鹧鸪天 黄沙道中即事》)。辛弃疾在其附近建有书堂,经常往来于黄沙道中。辛弃疾在南宋曾做到封疆大吏,但他那英伟磊落的议论和果断干练的作风,特别是力主抗战恢复的政治主张,却遭到同僚的嫉恨和最高统治阶层的打击。宋孝宗淳熙八年(1181),他终于被弹劾罢官,回到带湖家居,过着投闲置散的退隐生活。辛弃疾一直重视农业生产和同情民间疾苦。在任湖南转运副使期间,他曾奏进《论盗贼札子》,为民请命,历数百姓“嗷嗷痛苦之状”,指出“官逼民反”的事实,大声疾呼朝廷要“以惠养元元为意”。他在罢官闲居以前就说:“人生在勤,当以力田为先。”遂以稼轩名,自号稼轩居士。而长期的农村闲居生活,更使他接近了农村,和农民建立了较深的感情,以至农村的一事一物都引起他极大的兴趣。因而他对农民的疾苦很关切:“父老争言雨水匀,眉头不似去年颦。殷勤谢却甑中尘。”(《浣溪沙》)风调雨顺,老百姓不致饿肚子了,他也感到很高兴。在这些农村词中,辛弃疾是把和平宁静的农村同污浊倾轧的“市朝”对立起来的。“古今陵谷茫茫,市朝往往耕桑。”(《清平乐 题上卢桥》)他在官场里遭受排挤*,而在农村可以得到暂时的慰藉,寻求精神的寄托。正如他的朋友陆游说的那样:“农家农家乐复乐,不比市朝争夺恶”(《岳池农家》)。正是在这种复杂感情的促使下,辛弃疾才写出了像《西江月夜行黄沙道中》这样轻快活泼的农村词,也只有联系作者的身世遭遇和思想抱负,我们才能更深刻地体会到这类词的妙处。

这首《西江月》写的是作者夜行黄沙道中所经历的一个片段。在一个晴朗的江南夏夜,月光皎洁,照耀如同白昼,栖息在绿树枝杈上的乌鹊,以为曙光照临了,“呀呀”地惊飞而起,从这一枝跳到那一枝,弄得树枝还籁籁作响呢!当它发现自己判断错误时,才在另一根树枝上停息下来。清风徐来,树枝轻摇,惊得沉睡的夏蝉也在深夜里鸣叫起来。就在这醉人的晴朗月夜,我们的词人踽踽独行于黄沙道中,耳听着蝉鸣鹊叫,鼻闻着稻花的馥郁芳香,水国的骄子们似乎很理解我们词人欢悦的心情,于是为他奏起了欢快的交响曲。就从这青蛙的一片合唱声中,我们的词人已听到了丰收的消息。明月、清风、惊鹊、鸣蝉、稻香、蛙声,词人看到的、听到的、嗅到的、触觉到的,都是令人心旷神怡的,他全部身心都沉浸在江南夏夜的舒适之中,于是情不自禁地翘首遥望天际,那里只有稀疏的几颗星星挂在蔚蓝的天幕上。可是,“天有不测风云”,何况是江南的盛夏天气呢!不知什么时候,忽然飘来几片浮云,恶作剧似地洒下几点雨来。这突来的阵雨打破了词人的雅兴,使他不得不匆匆急步,躲避这夜来的飞雨。急于赶路,不暇四顾,路到溪桥一转弯,猛然抬头,嘿!一爿熟识的茅店就出现在土地庙的树林边。这简直是一幅优美动人、饶有情趣的江南山村盛夏月夜图!它充满诗情画意,给人以丰富的美的享受。

这幅江南山村月夜图,作者是运用哪些艺术手段来表现的呢?

首先在词调的选择上,作者选用了易于表现活泼欢快情绪的小令《西江月》。《西江月》词,为双调,五十字,上下阕各两平韵,结句各叶一厌韵。这首《西江月》的“蝉”“年”“前”“边”四字都在平声“先”韵内,而结句的“片”“见”两字虽属仄声,但在词韵中也属同部。这样平仄韵同部互协,可以增加词的声情之美,而这两个仄韵字都安排在上下阕的结句上,声调短促,戛然而止,使整首词更显得和谐有力。《西江月》每句字数大致整齐,为六、六、七、六句式。上下阕开头两个六字句,易于对偶。这首《西江月》上下阕开头两句对偶都很工稳。这里需要特别指出的,是关于“别枝”的解释问题。据我所看到的,大致有三种解释:一种是释“别”为“离开”,这里又有两种细微的不同说法,一是说月光“离别了树枝”,一是说乌鹊“离开枝头”;第二种是释“别枝”为“斜出的树枝”;第三种是释“别枝”为“另一枝”。我认为第三种解释是比较好的。因为“明月”两句对仗十分工稳。“明月”对“清风”,都是自然景象,真可谓清风明月不用一钱买;“惊鹊”对“鸣蝉”,“惊”“鸣”都是动词,而且都有使动的意思,“鹊”“蝉”皆属能飞善鸣的动物;“别枝”对“半夜”,“枝”“夜”都是名词,“半”在这里作形容词用,“别”亦应是形容词,若作动词,则与“半夜”不对偶。再说,词的下阕开头两句:“七八个星天外,两三点雨山前”,数量词对数量词,名词对名词,方位词对方位词,对仗非常工整。怎么能够设想,精通词学的辛弃疾会在同一首词的对偶处出现不对偶的现象呢?其实,这里的“别枝”,与唐代方干《寓居郝氏林亭》诗之“蝉曳残声过别枝”中的“别枝”是一个意思。苏轼的“月明惊鹊未安枝”(见《次韵蒋颖叔》《杭州牡丹……》两诗),周邦彦的“月皎惊乌栖不定”(《蝶恋花 早行》),说的也是明月使鹊惊起,不能安栖,意境也是相同的。

其次,是作者采用了侧面烘托和动静相映的表现手法。明月、清风、稻花、星雨、茅店、溪桥,原都是无情物,而惊鹊、鸣蝉、青蛙,自然也不会有人的感情。但对这些客观景物的描写,却可以反映出作者的思想和心情。对于夜行黄沙道中的作者来说,他所看到、听到、嗅到、触到、感觉到的一切,都是令人心情舒畅、欢欣鼓舞的。整首词的中心是“说丰年”,而着重表现的是作者因年丰而引起的欢快情绪。词的上阕着重于“面”的渲染,一、二两句静中有动,而偏重于静境的描绘,鹊惊、蝉鸣,则愈益显出环境的幽静;三、四两句动静交混,而着重于动静的点染,蛙声一片,稻香一片,都是为了突出“说丰年”三字。上阕对“面”的渲染,已形成欢快喜悦的氛围。词的下阕则着重于“点”的刻画。作者选取了夜行途中一个带有戏剧性的特写镜头,犹如在平静的湖面上投入一颗石子,激起层层涟漪。这个妙趣横生的小插曲,使全词声情为之一扬。词的下阕一、三两句写静,二、四两句写动,而一、二句的“四二”句式,节奏轻快,跌宕起伏,末句的“转”字、“忽”字,更使作者的喜悦心情跃然纸上。夜来飞雨,并没有使作者懊恼、扫兴,相反,更增加了词人的兴致。有的同志认为“七八个星天外”是“写云层之密”,只是从云层里透漏出来七八个星星。但从整首词看,这样解释则缺乏情致。这一句是和词的首句相照应的,写的正是“月明星稀”的实景。黄遵宪《早行》诗:“东方欲明未明色,北斗三点两点星。”写的也是这种情景。如果云层很厚很密,那么酝酿时间必然较长,星星只能透漏出七八个,那么月亮定是黯淡无光了,这样作者思想上必然早有防雨的准备,这与上阕所描写的悠然恬适的心境是不相称的。再说,作者经常来往于黄沙道中,对沿途景物非常熟悉,如早有准备,那结句的“忽”字就无着落。盛夏时节,天气多变,刚才还是月明星稀,清风徐徐,想不到刹那间飞来几片乌云,接着撒下“两三点雨”,作者猝不及防,不暇思索而匆忙躲雨,及至“路转溪桥”,“旧时茅居”才蓦然出现在眼前。“忽”字在这里用得是很传神的。所以我说这是“夜来飞雨”,是盛夏的阵雨。如果是未雨绸缪,大雨将至,那就未免有点大煞风景了,而与整首词轻快活泼的情调也不和谐。五代卢延让《松寺》诗云:“两三条电欲为雨,七八个星犹在天。”唐李山甫《寒食》诗亦云:“有时三点两点雨,到处十枝五枝花。”辛弃疾在遣词用字上显然是受了他们的影响,但不能据此断定“七八个星”是由“云层之密”所致。

再次,全词用语明白如话,而又灵活多变,这是为了更好地表现轻快活泼的情调。辛词好用典,好发议论,但这首小词,作者一不用典,二不发议论,而是采用白描的手法,把自己的所见所闻所感如实地描写出来,清新活泼,摇曳多姿,表现了作者对农村生活的热爱,使人读来感到异常亲切自然。应该说,像辛弃疾《西江月》这样描写农村风光的抒情小词,在整个古典词中是不可多得的。

(张忠纲)

赏析四:

本篇是作者闲居上饶带湖时期的名作。它通过自己夜行黄沙道中的具体感受,描绘出农村夏夜的幽美景色,形象生动逼真,感受亲切细腻,笔触轻快活泼,使人有身历其境的真实感,这首词反映了辛词风格的多样性。

上片写晴,用的是"明月"、"清风"这样惯熟的词语,但是,当它们与"别枝惊鹊"和"半夜鸣蝉"结合在一起之后,便构成了一个声色兼备、动静咸宜的深幽意境,人们甚至忽略了这两句的平仄和对仗的工稳了。"月"和"惊鹊","风"和"鸣蝉"并非事物的简单罗列,而是有着内在的联系和因果关系的。三、四两句承上,作者抓住夏夜农村最具有特点的事物,进一步加以生发。因为夜里的能见度是有限的,所以作者的感受主要不是靠眼睛来摄取,有时还要靠嗅觉和听觉这些器官来加以捕捉?稻花香里说丰年,听取蛙声一片",就是从嗅觉和听觉这两方面来加以描写的。这是词中的主脑,是笼罩全篇的欢快和喜悦心情产生的根源之所在。上片虽然写的是夜晴,但却已经埋伏着雨意了。有丰富农村生活经验的人,似乎可以从"稻花香"里,从"蛙声一片"之中嗅到和听到骤雨将临的信息。

下片笔锋一转,进人写雨。但写的不是雨中,而是雨前。首句写远望之所见:"七八个星天外",说明乌云四起,透过云隙可以看到稀疏的星光。这境界,与上片的气氛已有很大的不同了。第二句?两三点雨山前",写的是骤雨初来,大雨将至的信息。既然,雨滴已经洒向山前,那么紧接着便会洒向山后的。作者的心情转而有些惶急了,于是很自然地引起想快些赶路或寻地避雨的心情。第三、四句写的就是这一心理活动:"旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。"因为作者平时经常往来于黄沙道中,明叨知道树林旁边有一茅草小店,但此时因为是在夜里,再加上心慌,却忽然不见了。可是,过了小溪上的石桥,再据个弯儿,那座旧时相识的茅店便突然出现在眼前,这该叫人多么高兴阿!

这首词充分反映了作者对丰收所怀有的喜悦之情以及他对农村生活的热爱。

往事知多少!

小楼昨夜又东风,

故国不堪回首月明中!

雕栏玉砌应犹在,

只是朱颜改。

问君能有几多愁?

恰似一江春水向东流。

For me who had so many memorable hours?

My attic which last night in vernal wind did stand

Reminds cruelly of the lost moonlit land.

Carved balustrades and marble steps must still be there,

But rosy faces cannot be as fair.

If you ask me how much my sorrow has increased,

Just see the overbrimming river flowing east!

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

And the road our troops are travelling goes back three hundred miles....

Oh, for the Winged General at the Dragon City –

That never a Tartar horseman might cross the Yin Mountains!

【白话文】 依旧是秦时的明月汉时的边关,

征战长久延续万里征夫不回还。

倘若龙城的飞将李广而今健在,

绝不许匈奴南下牧马度过阴山。

【注释】 1、但使:只要。

2、龙城:或解释为匈奴祭天之处,其故地在今蒙古人民共和国鄂尔浑河西侧的和硕柴达木湖附近;或解释为卢龙城,在今河北省喜峰口附近一带,为汉代右北平郡所在地。《史记·李将军传》说:“广居右北平,匈奴闻之,号曰汉之飞将军,避之数岁,不敢入右北平。”后一解较合理。

3、飞将:指汉朝名将李广而言,匈奴畏惧他的神勇,特称他为“飞将军”。

4、阴山:在今内蒙古自治区中部,昆仑山的北支,起自河套西北,横贯绥远、察哈尔及热河北部,是我国北方的屏障。

第二句中的“人”字平聲,全句平仄如下: ⊙仄平平平仄平。這是 ⊙仄平平仄仄平。的變體(即第五字不論)。

【赏析】 这是一首慨叹边战不断,国无良将的边塞诗。诗的首句最耐人寻味。说的是此地汉关,明月秦时,大有历史变换,征战未断的感叹。二句写征人未还,多少儿男战死沙场,留下多少悲剧。三、四句写出千百年来人民的共同意愿,冀望有“龙城飞将”出现,平息胡乱,安定边防。全诗以平凡的语言,唱出雄浑豁达的主旨,气势流畅,一气呵成,吟之莫不叫绝。明人李攀龙曾推奖它是唐代七绝压卷之作,实不过分。

[鉴赏]

这是一首名作,明代诗人李攀龙曾经推奖它是唐人七绝的压卷之作。清沈德潜《说诗晬语》说:“‘秦时明月’一章,前人推奖之而未言其妙,盖言师劳力竭,而功不成,由将非其人之故;得飞将军备边,边烽自熄,即高常侍《燕歌行》归重‘至今人说李将军’也。防边筑城,起于秦汉,明月属秦,关属汉,诗中互文。”他这段话批评李攀龙只知推奖此诗而未言其妙,可是他自己也只是说明了全诗的主旨,并没有点出作者的匠心。

沈氏归纳的全诗的主旨基本是对的,但这个主旨的思想是很平凡的。为什么这样平凡的思想竟能写成为一首压卷的绝作呢?

原来,这首诗里,有一句最美最耐人寻味的诗句,即开头第一句:“秦时明月汉时关”。这句诗有什么妙处呢?得从诗题说起。此诗题名《出塞》,一望而知是一首乐府诗。乐府诗是要谱成乐章、广泛传唱的,为入谱传唱的需要,诗中就往往有一些常见习用的词语。王昌龄这首诗也不例外。你看这开头一句中的“明月”和“关”两个词,正是有关边塞的乐府诗里很常见的词语。《乐府诗集·横吹曲辞》里不是就有《关山月》吗?《乐府解题》说:“关山月,伤离别也。”无论征人思家,思妇怀远,往往都离不了这“关”和“月”两个字。“关山三五月,客子忆秦川”(徐陵《关山月》),“关山夜月明,秋色照孤城”(王褒《关山月》),“关山万里不可越,谁能坐对芳菲月”(卢思道《从军行》),“陇头明月迥临关,陇上行人夜吹笛”(王维《陇头吟》),例子举不胜举。看清这一点之后,你就明白这句诗的新鲜奇妙之处,就是在“明月”和“关”两个词之前增加了“秦”、“汉”两个时间性的限定词。这样从千年以前、万里之外下笔,自然形成一种雄浑苍茫的独特的意境,借用前代评诗惯用的词语来说,就是“发兴高远”,使读者把眼前明月下的边关同秦代筑关备胡,汉代在关内外与胡人发生一系列战争的悠久历史自然联系起来。这样一来。“万里长征人未还”,就不只是当代的人们,而是自秦汉以来世世代代的人们共同的悲剧;希望边境有“不教胡马度阴山”的“龙城飞将”,也不只是汉代的人们,而是世世代代人们共同的愿望。平凡的悲剧,平凡的希望,都随着首句“秦”、“汉”这两个时间限定词的出现而显示出很不平凡的意义。这句诗声调高昂,气势雄浑,也足以统摄全篇。

诗歌之美,诗歌语言之美,往往就表现在似乎很平凡的字上,或者说,就表现在把似乎很平凡的字用在最确切最关键的地方。而这些地方,往往又最能体现诗人高超的艺术造诣。

(廖仲安)

撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城。

【注释】 旧别情:一作离别情。听不尽:一作弹不尽。

【赏析】 此诗截取了边塞军旅生活的一个片断,通过写军中宴乐表现征戍者深沉、复杂的感情。

“琵琶起舞换新声”。随舞蹈的变换,琵琶又翻出新的曲调,诗境就在一片乐声中展开。琵琶是富于边地风味的乐器,而军中置酒作乐,常常少不了“胡琴琵琶与羌笛。”这些器乐,对征戍者来说,带着异或情调,容易唤起强烈感触。既然是“换新声”,总能给人以一些新的情趣、新的感受吧?

不,“总是关山旧别情”。边地音乐主要内容,可以一言以蔽之,“旧别情”而已。因为艺术反映实际生活,征戍者谁个不是离乡背井乃至别妇抛雏?“别情”实在是最普遍、最深厚的感情和创作素材。所以,琵琶尽可换新曲调,却换不了歌词包含的情感内容。《乐府古题要解》云:“《关山月》,伤离也。”句中“关山”在字面的意义外,双关《关山月》曲调,含意更深。

此句的“旧”对应上句的“新”,成为诗意的一次波折,造成抗坠扬抑的音情,特别是以“总是”作有力转接,效果尤显。次句既然强调别情之“旧”,那么,这乐曲是否太乏味呢?不,“撩乱边愁听不尽”,那曲调无论什么时候,总能扰得人心烦乱不宁。所以那奏不完、“听不尽”的曲调,实叫人又怕听,又爱听,永远动情。这是诗中又一次波折,又一次音情的抑扬。“听不尽”三字,是怨?是叹?是赞?意味深长。作“奏不完”解,自然是偏于怨叹。然作“听不够”讲,则又含有赞美了。所以这句提到的“边愁”既是久戍思归的苦情,又未尝没有更多的意味。当时北方边患未除,尚不能尽息甲兵,言念及此,征戍者也会心不宁意不平的。前人多只看到它“意调酸楚”的一面,未必十分全面。

诗前三句均就乐声抒情,说到“边愁”用了“听不尽”三字,那末结句如何以有限的七字尽此“不尽”就最见功力。诗人这里轻轻宕开一笔,以景结情。仿佛在军中置酒饮乐的场面之后,忽然出现一个月照长城的莽莽苍苍的景象:古老雄伟的长城绵亘起伏,秋月高照,景象壮阔而悲凉。对此,你会生出什么感想?是无限的乡愁?是立功边塞的雄心和对于现实的忧怨?也许,还应加上对于祖国山川风物的深沉的爱,等等。

读者也许会感到,在前三句中的感情细流一波三折地发展(换新声——旧别情——听不尽)后,到此却汇成一汪深沉的湖水,荡漾回旋。“高高秋月照长城”,这里离情入景,使诗情得到升华。正因为情不可尽,诗人“以不尽尽之”,“思入微茫,似脱实粘”,才使人感到那样丰富深刻的思想感情,征戍者的内心世界表达得入木三分。此诗之臻于七绝上乘之境,除了音情曲折外,这绝处生姿的一笔也是不容轻忽的。

(周啸天)

举头望明月,低头思故乡。

Could there have been a frost already?

Lifting myself to look, I found that it was moonlight.

Sinking back again, I thought suddenly of home.

2) In the Still of the Night

I descry bright moonlight in front of my bed.

I suspect it to be hoary frost on the floor.

I watch the bright moon, as I tilt back my head.

I yearn, while stooping, for my homeland more.

3) A Tranquil Night

Abed, I see a silver light,

I wonder if it's frost aground.

Looking up, I find the moon bright;

Bowing, in homesickness I'm drowned.

4) Night Thoughts

Translated by Herbert A. Giles

I wake, and moonbeams play around my bed,

Glittering like hoar-frost to my wandering eyes;

Up towards the glorious moon I raise my head,

Then lay me down---and thoughts of home arise.

5) On a Quiet Night

Translated by S. Obata

I saw the moonlight before my couch,

And wondered if it were not the frost on the ground.

I raised my head and looked out on the mountain noon,

I bowed my head and though of my far-off home.

6) The Moon Shines Everywhere

Translated by W.J.B. Fletcher

Seeing the moon before my couch so bright

I thought hoar frost had fallen from the night.

On her clear face I gaze with lifted eyes:

Then hide them full of Youth's sweet memories.

7) Night Thoughts

Translated by Amy Lowell

In front of my bed the moonlight is very bright.

I wonder if that can be frost on the floor?

I list up my head and look at the full noon, the dazzling moon.

I drop my head, and think of the home of old days.

8) Thoughts in a Tranquil Night

Translated by L. Cranmer-Byng

Athwart the bed

I watch the moonbeams cast a trail

So bright, so cold, so frail,

That for a space it gleams

Like hoar-frost on the margin of my dreams.

I raise my head, -

The splendid moon I see:

Then droop my head,

And sink to dreams of thee -

My father land, of thee!

9) Nostalgia

A splash of white on my bedroom floor. Hoarfrost?

I raise my eyes to the moon, the same noon.

As scenes long past come to mind, my eyes fall again on the splash of white,

and my heart aches for home.

10) Pensée dans une nuit tranquille

Traduit par Hervey

Devant mon lit, la lune jette une clarté très vive;

Je doute un moment si ce n'est point la gelée blanche qui brille sur le sol.

Je lève la tête, je contemple la lune brillante;

Je baisse la tête et je pense à mon pays.

【白话文】 皎洁的月光洒到床前,迷离中疑是秋霜一片。

仰头观看明月呵明月,低头乡思连翩呵连翩。

【注释】 于全唐诗卷165_19,有《静夜思》:

床前看月光,疑是地上霜。举头望山月,低头思故乡。

【赏析】 这是写远客思乡之情的诗,诗以明白如话的语言雕琢出明静醉人的秋夜的意境。它不追求想象的新颖奇特,也摒弃了辞藻的精工华美;它以清新朴素的笔触,抒写了丰富深曲的内容。境是境,情是情,那么逼真,那么动人,百读不厌,耐人寻绎。无怪乎有人赞它是"妙绝古今"。

[鉴赏]

胡应麟说:“太白诸绝句,信口而成,所谓无意于工而无不工者。”(《诗薮·内编》卷六)王世懋认为:“(绝句)盛唐惟青莲(李白)、龙标(王昌龄)二家诣极。李更自然,故居王上。”(《艺圃撷馀》)怎样才算“自然”,才是“无意于工而无不工”呢?这首《静夜思》就是个样榜。所以胡氏特地把它提出来,说是“妙绝古今”。

这首小诗,既没有奇特新颖的想象,更没有精工华美的辞藻;它只是用叙述的语气,写远客思乡之情,然而它却意味深长,耐人寻绎,千百年来,如此广泛地吸引着读者。

一个作客他乡的人,大概都会有这样的感觉吧:白天倒还罢了,到了夜深人静的时候,思乡的情绪,就难免一阵阵地在心头泛起波澜;何况是月明之夜,更何况是明月如霜的秋夜!

月白霜清,是清秋夜景;以霜色形容月光,也是古典诗歌中所经常看到的。例如梁简文帝萧纲《玄圃纳凉》诗中就有“夜月似秋霜”之句;而稍早于李白的唐代诗人张若虚在《春江花月夜》里,用“空里流霜不觉飞”来写空明澄澈的月光,给人以立体感,尤见构思之妙。可是这些都是作为一种修辞的手段而在诗中出现的。这诗的“疑是地上霜”,是叙述,而非摹形拟象的状物之辞,是诗人在特定环境中一刹那间所产生的错觉。为什么会有这样的错觉呢?不难想象,这两句所描写的是客中深夜不能成眠、短梦初回的情景。这时庭院是寂寥的,透过窗户的皎洁月光射到床前,带来了冷森森的秋宵寒意。诗人朦胧地乍一望去,在迷离恍惚的心情中,真好象是地上铺了一层白皑皑的浓霜;可是再定神一看,四周围的环境告诉他,这不是霜痕而是月色。月色不免吸引着他抬头一看,一轮娟娟素魄正挂在窗前,秋夜的太空是如此的明净!这时,他完全清醒了。

秋月是分外光明的,然而它又是清冷的。对孤身远客来说,最容易触动旅思秋怀,使人感到客况萧条,年华易逝。凝望着月亮,也最容易使人产生遐想,想到故乡的一切,想到家里的亲人。想着,想着,头渐渐地低了下去,完全浸入于沉思之中。

从“疑”到“举头”,从“举头”到“低头”,形象地揭示了诗人内心活动,鲜明地勾勒出一幅生动形象的月夜思乡图。

短短四句诗,写得清新朴素,明白如话。它的内容是单纯的,但同时却又是丰富的。它是容易理解的,却又是体味不尽的。诗人所没有说的比他已经说出来的要多得多。它的构思是细致而深曲的,但却又是脱口吟成、浑然无迹的。从这里,我们不难领会到李白绝句的“自然”、“无意于工而无不工”的妙境。

(马茂元)

龙虎相啖食,兵戈逮狂秦。正声何微茫,哀怨起骚人。

扬马激颓波,开流荡无垠。废兴虽万变,宪章亦已沦。

自从建安来,绮丽不足珍。圣代复元古,垂衣贵清真。

群才属休明,乘运共跃鳞。文质相炳焕,众星罗秋旻.

我志在删述,垂辉映千春。希圣如有立,绝笔于获麟。

蟾蜍薄太清,蚀此瑶台月。圆光亏中天,金魄遂沦没。

螮蝀入紫微,大明夷朝晖。浮云隔两曜,万象昏阴霏。

萧萧长门宫,昔是今已非。桂蠹花不实,天霜下严威。

沈叹终永夕,感我涕沾衣。

秦皇扫六合,虎视何雄哉。飞剑决浮云,诸侯尽西来。

明断自天启,大略驾群才。收兵铸金人,函谷正东开。

铭功会稽岭,骋望琅琊台。刑徒七十万,起土骊山隈。

尚采不死药,茫然使心哀。连弩射海鱼,长鲸正崔嵬。

额鼻象五岳,扬波喷云雷。鬐鬣蔽青天,何由睹蓬莱。

徐巿载秦女,楼船几时回。但见三泉下,金棺葬寒灰。

凤飞九千仞,五章备彩珍。衔书且虚归,空入周与秦。

横绝历四海,所居未得邻。吾营紫河车,千载落风尘。

药物秘海岳,采铅青溪滨。时登大楼山,举手望仙真。

羽驾灭去影,飙车绝回轮。尚恐丹液迟,志愿不及申。

徒霜镜中发,羞彼鹤上人。桃李何处开,此花非我春。

唯应清都境,长与韩众亲。

太白何苍苍,星辰上森列。去天三百里,邈尔与世绝。

中有绿发翁,披云卧松雪。不笑亦不语,冥栖在岩穴。

我来逢真人,长跪问宝诀。粲然启玉齿,授以炼药说。

铭骨传其语,竦身已电灭。仰望不可及,苍然五情热。

吾将营丹砂,永与世人别。

代马不思越,越禽不恋燕。情性有所习,土风固其然。

昔别雁门关,今戍龙庭前。惊沙乱海日,飞雪迷胡天。

虮虱生虎鹖,心魂逐旌旃。苦战功不赏,忠诚难可宣。

谁怜李飞将,白首没三边。

五鹤西北来,飞飞凌太清。仙人绿云上,自道安期名。

两两白玉童,双吹紫鸾笙。去影忽不见,回风送天声。

我欲一问之,飘然若流星。愿餐金光草,寿与天齐倾。

咸阳二三月,宫柳黄金枝。绿帻谁家子,卖珠轻薄儿。

日暮醉酒归,白马骄且驰。意气人所仰,冶游方及时。

子云不晓事,晚献长杨辞。赋达身已老,草玄鬓若丝。

投阁良可叹,但为此辈嗤。

庄周梦胡蝶,胡蝶为庄周。一体更变易,万事良悠悠。

乃知蓬莱水,复作清浅流。青门种瓜人,旧日东陵侯。

富贵故如此,营营何所求。

齐有倜傥生,鲁连特高妙。明月出海底,一朝开光曜。

却秦振英声,后世仰末照。意轻千金赠,顾向平原笑。

吾亦澹荡人,拂衣可同调。

黄河走东溟,白日落西海。逝川与流光,飘忽不相待。

春容舍我去,秋发已衰改。人生非寒松,年貌岂长在。

吾当乘云螭,吸景驻光彩。

松柏本孤直,难为桃李颜。昭昭严子陵,垂钓沧波间。

身将客星隐,心与浮云闲。长揖万乘君,还归富春山。

清风洒六合,邈然不可攀。使我长叹息,冥栖岩石间。

君平既弃世,世亦弃君平。观变穷太易,探元化群生。

寂寞缀道论,空帘闭幽情。驺虞不虚来,鸑鷟有时鸣。

安知天汉上,白日悬高名。海客去已久,谁人测沉冥。

胡关饶风沙,萧索竟终古。木落秋草黄,登高望戎虏。

荒城空大漠,边邑无遗堵。白骨横千霜,嵯峨蔽榛莽。

借问谁凌虐,天骄毒威武。赫怒我圣皇,劳师事鼙鼓。

阳和变杀气,发卒骚中土。三十六万人,哀哀泪如雨。

且悲就行役,安得营农圃。不见征戍儿,岂知关山苦。

李牧今不在,边人饲豺虎。

燕昭延郭隗,遂筑黄金台。剧辛方赵至,邹衍复齐来。

奈何青云士,弃我如尘埃。珠玉买歌笑,糟糠养贤才。

方知黄鹤举,千里独裴回。

宝剑双蛟龙,雪花照芙蓉。精光射天地,雷腾不可冲。

一去别金匣,飞沉失相从。风胡灭已久,所以潜其锋。

吴水深万丈,楚山邈千重。雌雄终不隔,神物会当逢。

金华牧羊儿,乃是紫烟客。我愿从之游,未去发已白。

不知繁华子,扰扰何所迫。昆山采琼蕊,可以炼精魄。

天津三月时,千门桃与李。朝为断肠花,暮逐东流水。

前水复后水,古今相续流。新人非旧人,年年桥上游。

鸡鸣海色动,谒帝罗公侯。月落西上阳,馀辉半城楼。

衣冠照云日,朝下散皇州。鞍马如飞龙,黄金络马头。

行人皆辟易,志气横嵩丘。入门上高堂,列鼎错珍羞。

香风引赵舞,清管随齐讴。七十紫鸳鸯,双双戏庭幽。

行乐争昼夜,自言度千秋。功成身不退,自古多愆尤。

黄犬空叹息,绿珠成衅仇。何如鸱夷子,散发棹扁舟。

西岳莲花山,迢迢见明星。素手把芙蓉,虚步蹑太清。

霓裳曳广带,飘拂升天行。邀我登云台,高揖卫叔卿。

恍恍与之去,驾鸿凌紫冥。俯视洛阳川,茫茫走胡兵。

流血涂野草,豺狼尽冠缨。

昔我游齐都,登华不注峰。兹山何峻秀,绿翠如芙蓉。

萧飒古仙人,了知是赤松。借予一白鹿,自挟两青龙。

含笑凌倒景,欣然愿相从。泣与亲友别,欲语再三咽。

勖君青松心,努力保霜雪。世路多险艰,白日欺红颜。

分手各千里,去去何时还。在世复几时,倏如飘风度。

空闻紫金经,白首愁相误。抚己忽自笑,沉吟为谁故。

名利徒煎熬,安得闲余步。终留赤玉舄,东上蓬莱路。

秦帝如我求,苍苍但烟雾。

郢客吟白雪,遗响飞青天。徒劳歌此曲,举世谁为传。

试为巴人唱,和者乃数千。吞声何足道,叹息空凄然。

秦水别陇首,幽咽多悲声。胡马顾朔雪,躞蹀长嘶鸣。

感物动我心,缅然含归情。昔视秋蛾飞,今见春蚕生。

袅袅桑柘叶,萋萋柳垂荣。急节谢流水,羁心摇悬旌。

挥涕且复去,恻怆何时平。

秋露白如玉,团团下庭绿。我行忽见之,寒早悲岁促。

人生鸟过目,胡乃自结束。景公一何愚,牛山泪相续。

物苦不知足,得陇又望蜀。人心若波澜,世路有屈曲。

三万六千日,夜夜当秉烛。

大车扬飞尘,亭午暗阡陌。中贵多黄金,连云开甲宅。

路逢斗鸡者,冠盖何辉赫。鼻息干虹蜺,行人皆怵惕。

世无洗耳翁,谁知尧与跖。

世道日交丧,浇风散淳源。不采芳桂枝,反栖恶木根。

所以桃李树,吐花竟不言。大运有兴没,群动争飞奔。

归来广成子,去入无穷门。

碧荷生幽泉,朝日艳且鲜。秋花冒绿水,密叶罗青烟。

秀色空绝世,馨香竟谁传。坐看飞霜满,凋此红芳年。

结根未得所,愿托华池边。

燕赵有秀色,绮楼青云端。眉目艳皎月,一笑倾城欢。

常恐碧草晚,坐泣秋风寒。纤手怨玉琴,清晨起长叹。

焉得偶君子,共乘双飞鸾。

容颜若飞电,时景如飘风。草绿霜已白,日西月复东。

华鬓不耐秋,飒然成衰蓬。古来贤圣人,一一谁成功。

君子变猿鹤,小人为沙虫。不及广成子,乘云驾轻鸿。

三季分战国,七雄成乱麻。王风何怨怒,世道终纷拏。

至人洞玄象,高举凌紫霞。仲尼欲浮海,吾祖之流沙。

圣贤共沦没,临歧胡咄嗟。

玄风变太古,道丧无时还。扰扰季叶人,鸡鸣趋四关。

但识金马门,谁知蓬莱山。白首死罗绮,笑歌无时闲。

绿酒哂丹液,青娥凋素颜。大儒挥金椎,琢之诗礼间。

苍苍三株树,冥目焉能攀。

郑客西入关,行行未能已。白马华山君,相逢平原里。

璧遗镐池君,明年祖龙死。秦人相谓曰,吾属可去矣。

一往桃花源,千春隔流水。

蓐收肃金气,西陆弦海月。秋蝉号阶轩,感物忧不歇。

良辰竟何许,大运有沦忽。天寒悲风生,夜久众星没。

恻恻不忍言,哀歌逮明发。

北溟有巨鱼,身长数千里。仰喷三山雪,横吞百川水。

凭陵随海运,燀赫因风起。吾观摩天飞,九万方未已。

羽檄如流星,虎符合专城。喧呼救边急,群鸟皆夜鸣。

白日曜紫微,三公运权衡。天地皆得一,澹然四海清。

借问此何为,答言楚征兵。渡泸及五月,将赴云南征。

怯卒非战士,炎方难远行。长号别严亲,日月惨光晶。

泣尽继以血,心摧两无声。困兽当猛虎,穷鱼饵奔鲸。

千去不一回,投躯岂全生。如何舞干戚,一使有苗平。

丑女来效颦,还家惊四邻。寿陵失本步,笑杀邯郸人。

一曲斐然子,雕虫丧天真。棘刺造沐猴,三年费精神。

功成无所用,楚楚且华身。大雅思文王,颂声久崩沦。

安得郢中质,一挥成斧斤。

抱玉入楚国,见疑古所闻。良宝终见弃,徒劳三献君。

直木忌先伐,芳兰哀自焚。盈满天所损,沉冥道为群。

东海沉碧水,西关乘紫云。鲁连及柱史,可以蹑清芬。

燕臣昔恸哭,五月飞秋霜。庶女号苍天,震风击齐堂。

精诚有所感,造化为悲伤。而我竟何辜,远身金殿傍。

浮云蔽紫闼,白日难回光。群沙秽明珠,众草凌孤芳。

古来共叹息,流泪空沾裳。

孤兰生幽园,众草共芜没。虽照阳春晖,复悲高秋月。

飞霜早淅沥,绿艳恐休歇。若无清风吹,香气为谁发。

登高望四海,天地何漫漫。霜被群物秋,风飘大荒寒。

荣华东流水,万事皆波澜。白日掩徂辉,浮云无定端。

梧桐巢燕雀,枳棘栖鸳鸾。且复归去来,剑歌行路难。

凤饥不啄粟,所食唯琅玕.焉能与群鸡,刺蹙争一餐。

朝鸣昆丘树,夕饮砥柱湍。归飞海路远,独宿天霜寒。

幸遇王子晋,结交青云端。怀恩未得报,感别空长叹。

朝弄紫沂海,夕披丹霞裳。挥手折若木,拂此西日光。

云卧游八极,玉颜已千霜。飘飘入无倪,稽首祈上皇。

呼我游太素,玉杯赐琼浆。一餐历万岁,何用还故乡。

永随长风去,天外恣飘扬。

摇裔双白鸥,鸣飞沧江流。宜与海人狎,岂伊云鹤俦。

寄形宿沙月,沿芳戏春洲。吾亦洗心者,忘机从尔游。

周穆八荒意,汉皇万乘尊。淫乐心不极,雄豪安足论。

西海宴王母,北宫邀上元。瑶水闻遗歌,玉怀竟空言。

灵迹成蔓草,徒悲千载魂。

绿萝纷葳蕤,缭绕松柏枝。草木有所托,岁寒尚不移。

奈何夭桃色,坐叹葑菲诗。玉颜艳红彩,云发非素丝。

君子恩已毕,贱妾将何为。

八荒驰惊飙,万物尽凋落。浮云蔽颓阳,洪波振大壑。

龙凤脱罔罟,飘摇将安托。去去乘白驹,空山咏场藿。

一百四十年,国容何赫然。隐隐五凤楼,峨峨横三川。

王侯象星月,宾客如云烟。斗鸡金宫里,蹴踘瑶台边。

举动摇白日,指挥回青天。当途何翕忽,失路长弃捐。

独有扬执戟,闭关草太玄。

桃花开东园,含笑夸白日。偶蒙东风荣,生此艳阳质。

岂无佳人色,但恐花不实。宛转龙火飞,零落早相失。

讵知南山松,独立自萧飋.

秦皇按宝剑,赫怒震威神。逐日巡海右,驱石驾沧津。

征卒空九宇,作桥伤万人。但求蓬岛药,岂思农鳸春。

力尽功不赡,千载为悲辛。

美人出南国,灼灼芙蓉姿。皓齿终不发,芳心空自持。

由来紫宫女,共妒青蛾眉。归去潇湘沚,沉吟何足悲。

宋国梧台东,野人得燕石。夸作天下珍,却哂赵王璧。

赵璧无缁磷,燕石非贞真。流俗多错误,岂知玉与珉。

殷后乱天纪,楚怀亦已昏。夷羊满中野,菉葹盈高门。

比干谏而死,屈平窜湘源。虎口何婉娈,女媭空婵媛。

彭咸久沦没,此意与谁论。

青春流惊湍,朱明骤回薄。不忍看秋蓬,飘扬竟何托。

光风灭兰蕙,白露洒葵藿。美人不我期,草木日零落。

战国何纷纷,兵戈乱浮云。赵倚两虎斗,晋为六卿分。

奸臣欲窃位,树党自相群。果然田成子,一旦杀齐君。

倚剑登高台,悠悠送春目。苍榛蔽层丘,琼草隐深谷。

凤鸟鸣西海,欲集无珍木。鸒斯得所居,蒿下盈万族。

晋风日已颓,穷途方恸哭。

齐瑟弹东吟,秦弦弄西音。慷慨动颜魄,使人成荒淫。

彼美佞邪子,婉娈来相寻。一笑双白璧,再歌千黄金。

珍色不贵道,讵惜飞光沉。安识紫霞客,瑶台鸣素琴。

越客采明珠,提携出南隅。清辉照海月,美价倾皇都。

献君君按剑,怀宝空长吁。鱼目复相哂,寸心增烦纡。

羽族禀万化,小大各有依。周周亦何辜,六翮掩不挥。

愿衔众禽翼,一向黄河飞。飞者莫我顾,叹息将安归。

我到巫山渚,寻古登阳台。天空彩云灭,地远清风来。

神女去已久,襄王安在哉。荒淫竟沦替,樵牧徒悲哀。

恻恻泣路歧,哀哀悲素丝。路歧有南北,素丝易变移。

万事固如此,人生无定期。田窦相倾夺,宾客互盈亏。

世途多翻覆,交道方嶮巇.斗酒强然诺,寸心终自疑。

张陈竟火灭,萧朱亦星离。众鸟集荣柯,穷鱼守枯池。

嗟嗟失权客,勤问何所规。

深林人不知,明月来相照。

Strumming my zither and whistling.

No one knows I'm in the deep woods,

Only the moon comes watching.

2) Bamboo Adobe

By Wang Wei

Translated by Liu Wu-chi

I sit along in the dark bamboo grove,

Playing the zither and whistling long.

In this deep wood no one would know -

Only the bright moon comes to shine.

3) Hut in the Bamboos

Sitting alone, in the hush of the bamboo;

I thrum my zither, and whistle lingering notes.

In the secrecy of the wood, no one can hear;

Only the clear moon, comes to shine on me.

4) In a Retreat Among Bamboos

Translated by Witter Bynner

Leaning alone in the close bamboos,

I am playing my lute and humming a song

Too softly for anyone to hear –

Except my comrade, the bright moon.

【白话文】 月夜,独坐幽静的竹林子里,间或弹弹琴,间或吹吹口哨。

竹林里僻静幽深,无人知晓,却有明月陪伴,殷勤来相照。

【注释】 1、幽篁:幽是深的意思,篁是竹林。

2、长啸:长声呼啸。

【赏析】 竹里館是輞川別墅中另一景,因居於茂密的竹林中而得名。此詩作為王維《輞川集》中的一首名作,不以字句取勝,而從整體意境見美。

詩中寫景物,只用了三個詞:“幽篁”,“深林”,“明月”。幽,深也。篁是竹林的意思,屈原《九歌-山鬼》中便有“餘處幽篁兮終不見天”的句子。幽篁和深林指的是同一樣東西,即茂密的竹林。明月則是人人慣用的詞語。詩中寫人物活動,也是用了三個詞:“獨坐”,“彈琴”,“長嘯”。嘯指撮口發出悠長而清越之聲,乃魏晉以來所謂名士的一種表示灑脫清高的行為,類似今日的吹口哨。詩中的用字造句很平淡,似是隨意寫出了眼前的景物和人物活動,沒有仔細去刻寫或塗飾,但四句合起來,卻帶出了一種清幽絕俗的意境。這一月夜幽林之景是如此空明澄淨,在其間彈琴長嘯之人又是如此安閑自得,塵慮皆空。

此詩意境的形成,全賴人物的心境與所寫景物的內在性質相一致。詩人在取材,編排上并非信筆所之。詩中寫景色,選擇了竹林和明月,取其與所要顯示的清幽澄淨的環境原本一致;詩中寫情懷,選擇了彈琴和長嘯,取其與所要表現的那種寫意怡寜的心境表裡如一。詩人意興清幽,心靈澄淨的狀態與竹林,明月本身所具有的清幽澄淨的屬性悠然相會,境界自出。而這種意境恰恰又與本詩自然平淡的語言風格相輔相成。

本詩的結構很精致。首句有“獨坐”,三句便有“人不知”;首句有“幽篁”,三句便有“深林”,首尾呼應。詩人在寫月夜幽林的同時,又寫了彈琴,長嘯,是用音響托出靜境。末句寫“明月來相照”,不僅與上句的“人不知”有對照之妙,也起了點破暗夜的作用。這些音響與寂靜以及光影明暗的襯映,在安排上既是妙手天成,又是有匠心運用其間的。

[鉴赏]

这首小诗总共四句。拆开来看,既无动人的景语,也无动人的情语;既找不到哪个字是诗眼,也很难说哪一句是警策。

诗中写到景物,只用六个字组成三个词,就是:“幽篁”、“深林”、“明月”。对普照大地的月亮,用一个“明”字来形容其皎洁,并无新意巧思可言,是人人惯用的陈词。至于第一句的“篁”与第三句的“林”,其实是一回事,是重复写诗人置身其间的竹林,而在竹林前加“幽”、“深”两字,不过说明其既非庾信《小园赋》所说的“三竿两竿之竹”,也非柳宗无《青水驿丛竹》诗所说的“檐下疏篁十二茎”,而是一片既幽且深的茂密的竹林。这里,象是随意写出了眼前景物,没有费什么气力去刻画和涂饰。

诗中写人物活动,也只用六个字组成三个词,就是:“独坐”、“弹琴”、“长啸”。对人物,既没有描绘其弹奏舒啸之状,也没有表达其喜怒哀乐之情;对琴音与啸声,更没有花任何笔墨写出其音调与声情。

表面看来,四句诗的用字造语都是平平无奇的。但四句诗合起来,却妙谛自成,境界自出,蕴含着一种特殊的艺术魅力。作者王维《辋川集》中的一首名作,它的妙处在于其所显示的是那样一个令人自然而然为之吸引的意境。它不以字句取胜,而从整体见美。它的美在神不在貌,领略和欣赏它的美,也应当遗貌取神,而其神是包孕在意境之中的。就意境而言,它不仅如施补华所说,给人以“清幽绝俗”(《岘傭说诗》)的感受,而且使人感到,这一月夜幽林之景是如此空明澄净,在其间弹琴长啸之人是如此安闲自得,尘虑皆空,外景与内情是抿合无间、融为一体的。而在语言上则从自然中见至味、从平淡中见高韵。它的以自然、平淡为特征的风格美又与它的意境美起了相辅相成的作用。

可以想见,诗人是在意兴清幽、心灵澄净的状态下与竹林、明月本身所具有的清幽澄净的属性悠然相会,而命笔成篇的。诗的意境的形成,全赖人物心性和所写景物的内在素质相一致,而不必借助于外在的色相。因此,诗人在我与物会、情与景合之际,就可以如司空图《诗品·自然篇》中所说,“俯拾即是,不取诸邻,俱道适往,著手成春”,进入“薄言情悟,悠悠天钧”的艺术天地。当然,这里说“俯拾即是”,并不是说诗人在取材上就一无选择,信手拈来;这里说“著手成春”,也不是说诗人在握管时就一无安排,信笔所之。诗中描写周围景色,选择了竹林与明月,是取其与所要显示的那一清幽澄净的环境原本一致;诗中抒写自我情怀,选择了弹琴与长啸,则取其与所要表现的那一清幽澄净的心境互为表里。这既是即景即事,而其所以写此景,写此事,自有其酝酿成熟的诗思。更从全诗的组合看,诗人在写月夜幽林的同时,又写了弹琴、长啸,则是以声响托出静境。至于诗的末句写到月来照,不仅与上句的“人不知”有对照之妙,也起了点破暗夜的作用。这些音响与寂静以及光影明暗的衬映,在安排上既是妙手天成,又是有匠心运用其间的。

(陈邦炎)

【评析】

这是一首写隐者的闲适生活情趣的诗。诗的用字造语、写景(幽篁、深林、明月),写人(独坐、弹琴、长啸)都极平淡无奇。然而它的妙处也就在于以自然平淡的笔调,描绘出清新诱人的月夜幽林的意境,融情景为一体,蕴含着一种特殊的美的艺术魅力,使其成为千古佳品。以弹琴长啸,反衬月夜竹林的幽静,以明月的光影,反衬深林的昏暗,表面看来平平淡淡,似乎信手拈来,随意写去其实却是匠心独运,妙手回天的大手笔。

(刘建勋)

去年春恨却来时,

落花人独立,微雨燕双飞。

记得小蘋初见,两重心字罗衣。

琵琶弦上说相思,

当时明月在,曾照彩云归。

【注释】 临江仙:唐玄宗时教坊曲名。又名《谢新恩》、《采莲回》、《瑞鹤仙令》、《画屏春》、《庭院深深》。

①“梦后”二句:梦后、酒醒为互文。楼台高锁与帘幕低垂,写居处环境的冷落寥寂,隐喻往昔欢娱的消逝难见。

②却来:重来,再来。

③落花:此两句原为五代翁宏《春残》诗。

④小蘋:歌女名。晏几道友人沈十二廉叔、陈十君龙家歌女。

⑤心字:沈雄《古今词话》谓为衣领屈曲如心字。心字罗衣:指衣领绣有心字图形。两重心字,重叠的心字图形。

⑥彩云:指上蘋。李白《宫中行乐词》:“只愁歌舞散,化作彩云飞。”此句由李白诗化出,喻指小蘋。

【赏析】 此词写别后故地重游,引起对恋人的无限怀念。上阕描写人去楼空的寂寞景象,以及年年伤别的凄凉。“去年春恨”“来时”,正是与“小初见”的良辰;今年再来时,尽管又是落花时节,然而只有斯人独立,佳人已去。微雨中双飞的燕儿,似在嘲笑此人的孤独寂寞。下阕追忆初见小蘋温馨动人的一幕。“记得”以下三句“两重心字”既写“罗衣”装饰,又暗示与恋人的默契。“琵琶弦上说相思”足见其一见如故、互为知音的情谊。

【评解】

这是一首感旧怀人、伤离恨别之作,最能表现作者流连歌酒,无意仕途的心境及曲折深婉的词风。上片写今日之相思。先写景,后言情,即景抒情;下片补叙初见歌女小蘋时的情景。这首词,通篇用形象抒情,以境界会意,词人怀念歌女小蘋的难言的相思之情,寓于暮春的景物描绘之中,词尽而意未尽,蕴藉含蓄,轻柔自然。感情深挚,优美动人。

【集评】

谭献《谭评词辨》:“落花”两句,名句千古,不能有二。末二句正以见其柔厚。

陈廷焯《白雨斋词话》:小山词如“去年春恨却来时,落花人独立,微雨燕双飞”。又“当时明月在,曾照彩云归”。既闲婉,又沉着,当时更无敌手。

俞陛云《唐五代两宋词选释》:前二句追昔抚今,第三句融合言之,旧情未了,又惹新愁。“落花”二句正春色恼人,紫燕犹解“双飞”,而愁人翻成“独立”。论风韵如微风过箫,论词采如红蕖照水。下阕回忆相逢,“两重心字”,欲诉无从,只能借凤尾檀槽,托相思于万一。结句谓彩云一散,谁复相怜,惟明月多情,曾照我相送五铢仙佩,此恨绵绵,只堪独喻耳。

唐圭璋《唐宋词简释》:此首感旧怀人,精美绝伦。一起即写楼台高锁’帘幕低垂,其凄寂无人可知。而梦后酒醒,骤见此境,尤难为怀。盖昔日之歌舞豪华,一何欢乐,今则人去楼空,音尘断绝矣。即此两句,已似一篇《芜城赋》。

[鉴赏]

这是一首感旧怀人的名篇,当为作者别后怀思歌女小蘋所作。词之上片写“春恨 ”,描绘梦后酒醒、落花微雨的情景。下片写相思,追忆“初见”及“当时”的情况,表现词人苦恋之情、孤寂之感。全词在怀人的月时,也抒发了人世无常、欢娱难再的淡淡哀愁。

上片起首两句,写午夜梦回,只见四周的楼台已闭门深锁;宿酒方醒,那重重的帘幕正低垂到地。“梦后”、“酒醒”二句互文 ,写眼前的实景,对偶极工,意境浑融。“楼台”,当是昔时朋游欢宴之所,而今已人去楼空。词人独处一室,在寂静的阑夜,更感到格外的孤独与空虚 。企图借醉梦以逃避现实痛苦的人,最怕的是梦残酒醒 ,那时更是忧从中来 ,不可断绝了 。这里的“梦”字,语意相关 ,既可能是真有所梦,重梦到当年听歌笑乐的情境,也可泛指悲欢离合的感慨。起二句情景,非一时骤见而得之,而是词人经历过许多寥寂凄凉之夜 ,或残灯独对 ,或酽酒初醒,遇诸目中,忽于此时炼成此十二字,如入佛家的空寂之境,这种空寂,正是词人内心世界的反映。

第三句转入追忆。“春恨”,因春天的逝去而产生的一种莫名的怅惘 。“去年”二字,点明这春恨的由来已非一朝一夕的了。同样是这春残时节,同样恼人的情思又涌上心头 。“落花人独立,微雨燕双飞”写的是孤独的词人,久久地站立庭中,对着飘零的片片落英;又见双双燕子,在霏微的春雨里轻快地飞去飞来。“落花”、“微雨”,本是极清美的景色,在本词中,却象征着芳春过尽 ,伤逝之情油然而生。燕子双飞,反衬愁人独立,因而引起了绵长的春恨,以至在梦后酒醒时回忆起来 ,仍令人惆怅不已。这种韵外之致,荡气回肠,令人流连忘返。“落花”二句,妙手天成,构成一个凄艳绝伦的意境。

过片是全词枢纽。“记得”,那是比“去年”更为遥远的回忆,是词人“梦”中所历,也是“春恨”的原由。小蘋,歌女名,是《小山词·自跋》中提到的“莲、鸿、蘋、云”中的一位。小晏好以属意者的名字入词,小就是他笔下的一个天真烂漫、娇美可人的少女。本词中特标出“初见”二字,用意尤深。梦后酒醒,首先浮现在脑海中的依然是小蘋初见时的形象,当时她“两重心字罗衣,琵琶弦上说相思 。”她穿着薄罗衫子,上面绣有双重的“心”字。此处的“两重心字 ”,还暗示着两人一见钟情,日后心心相印。小蘋也由于初见羞涩,爱慕之意欲诉无从,唯有借助琵琶美妙的乐声,传递胸中的情愫。弹者脉脉含情,听者知音沉醉,与白居易《琵琶行》“低眉信手续续弹,说尽心中无限事”同意 。“琵琶”句,既写出小蘋乐技之高,也写出两人感情上的交流已大大深化,也许已经无语心许了。

结拍两句不再写两人的相会、幽欢,转而写别后的思忆。词人只选择了这一特定情境:在当时皎洁的明月映照下,小蘋,像一朵冉冉的彩云飘然归去。李白《宫中行乐词》:“只愁歌舞散,化作彩云飞。”又,白居易《简简吟》:“大都好物不坚牢,彩云易散琉璃脆 。”彩云,借以指美丽而薄命的女子,其取义仍从《高唐赋》“旦为朝云”来,亦暗示小蘋歌妓的身分。

结两句因明月兴感,与首句“梦后”相应。如今之明月,犹当时之明月,可是,如今的人事情怀,已大异于当时了。梦后酒醒,明月依然,彩云安在?在空寂之中仍旧是苦恋,执着到了一种“痴”的境地。

这是晏几道的代表作。在内容上,它写的是小山词中最习见的题材--对过去欢乐生活的追忆,并寓有“微痛纤悲”的身世之感;在艺术上,它表现了小山词特有的深婉沉着的风格。可以说,这首词代表了作者在词的艺术上的最高成就,堪称婉约词中的绝唱。

离人心上秋。

纵芭蕉不雨也(衬字)飕飕。

都道晚凉天气好,

有明月,

怕登楼。

年事梦中休,

花空烟水流。

燕辞归、客尚淹留。

垂柳不萦裙带住,

漫长是,

系行舟。

秋色连波,波上寒烟翠。

山映斜阳天接水。

芳草无情,更在斜阳外。

黯乡魂,迫旅思。

夜夜除非,好梦留人睡。

明月楼高休独倚。

酒入愁肠,化作相思泪。

【注释】 ①苏幕遮:唐教坊曲名。又名《云雾敛》、《鬓云松令》。

②黯:心情忧郁颓丧。

③旅思(sì):羁旅异乡的客中愁思。

在王实甫的《西厢记》里“碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞”。他这是化用了范仲淹《苏幕遮》里“碧云天,黄叶地...”。

李叔同作于1914年的《送别》,则取调于犬童球溪的《旅愁》,取词于的范仲淹《苏幕遮》:

“长亭外,古道边,芳草碧连天。晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。天之涯,地之角,知交半零落。一瓢浊酒尽余欢,今宵别梦寒。长亭外,古道边,芳草碧连天。晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。”

【赏析】 这是一首思乡词。作者以碧云、黄叶、寒波、翠烟、绿草、红日勾勒出一幅清旷辽远的秋景图。下阕作一转折,用“好梦留人睡”衬托旅人夜夜难以入睡的孤苦情怀。结尾两句,构思奇妙。

年时把酒对君歌,歌不断,杯无算,花月当楼人意满。

翘戴一枝蝉影乱,乐事且随人意换。

西楼回首月明中,花已绽,人何远,可惜国香天不管。

千里孤坟,无处话凄凉。

纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。

相顾无言,惟有泪千行。

料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

【注释】 ①茫茫:形容全无音信。

②思量(liáng):想念。

③“纵使”句:指作者生活不安定,到处奔走,人已衰老。

④松冈:种松之坟地。

【赏析】 这是一首悼亡词,是为悼念妻子王弗去世十周年而作。生死阔别,本词的时间跨度达二十年。上阕写死别十年,一直对亡妻铭记在心,但亡妻若能见到自己,也会认不出来,因我过于衰老。于是由悼亡到自伤,哀婉凄凉。“尘满面”道尽十年辗转尘世,历尽坎坷和创伤。下阕记梦,兼写生前死后。“小轩窗,正梳妆”,既是十年夫妻生活的回忆,又是梦境。“相顾无言”二句,状写今日失意、哀苦无处诉的情怀。具体真实, 生动传神。全篇采用白描手法,朴素自素,字字句句流露出深沉的感情。

夜寂静,寒声碎。

真珠帘卷玉楼空,天淡银河垂地。

年年今夜,月华如练,长是人千里。

愁肠已断无由醉。

酒未到,先成泪。

残灯明灭枕头敧,諳尽孤眠滋味。

都来此事,眉间心上,无计相回避。

【注释】 ①御街行:又名《孤雁儿》。柳永创调。

②香砌(qì):指花坛。

③练:素绢。

④敧(qī):倾斜。

⑤谙:熟悉。

⑥都来:算来。

【赏析】 这是一首怀人的婉约词。上阕由更深夜静,听秋叶飘落于石阶之零碎声响写起,突出心之空虚和人之孤独。抒发了良辰美景却无人与共的孤愁。下阕抒情。“酒未到,先成泪”,比词人在《苏幕遮》中“酒入愁肠,化作相思泪”句意又更进一层,表现出词人推陈出新的卓越创造才能。从整体构思看,“酒未到”二句,申说“无由醉”的理由,补足“愁肠已断”的事实,思路超拔。“残灯”句提起“孤眠滋味”,呼应开头“夜寂静,寒声碎”的境界。

水殿风来暗香满。

绣帘开,一点明月窥人;人未寝,欹枕钗横鬓乱。

起来携素手,庭户无声,时见疏星渡河汉。

试问夜如何?夜已三更,金波淡、玉绳低转。

但屈指西风几时来,又不道流年,暗中偷换。

【注释】 ①洞仙歌:唐教坊曲名。又名《洞仙歌令》、《羽仙歌》、《洞仙词》、《洞中仙》、《洞仙歌慢》。

②金波:月光。

③玉绳:星名。北斗星第五星叫玉衡,玉衡北面两星叫玉绳。

④不道:不觉。

【赏析】 这是作者据前人所作词之残句续作之词,上阕写人物与环境。人物是有非凡的神仙姿质,风度娴雅,馨香妩媚。环境则如月宫瑶台,毫不俗气。下阕第一句“起来携素手”紧接前意,“试问”数句将月下情人私语境界表达得亲昵而缠绵。金波淡荡,星汉暗度,颇有情调。“但屈指”突转,暗示良辰美景终有尽日之惋惜。“西风”来而“流年”换,由夏至秋,是自然之规律。“不觉”二字道尽其妙。写帝王艳情,表达得清凉幽寂,可见作者超然的审美品位。

不知天上宫阙,今夕是何年?

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆。

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。

【注释】 ①水调歌头:《乐苑》:“《水调》,商调曲也。又名《元会曲》、《凯歌》、《台城游》。

②玉宇:道家所谓天帝之居所。③绮户:绣户。④婵娟:美丽的月光,代指月亮。

【赏析】 词前小序说:“丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子曲。”丙辰,是北宋神宗熙宁九年(1076)。当时苏轼在密州(今山东诸城)做太守,中秋之夜他一边赏月一边饮酒,直到天亮,于是作了这首《水调歌头》。

在大自然的景物里,月亮是很有浪漫色彩的,她很能启发人的艺术联想。一钩新月,会让人联想到初生的萌芽的事物;一轮满月,会让人联想到美好的圆满的生活;月亮的皎洁,又会让人联想到光明磊落的人格。在月亮身上集中了人类许多美好的理想和憧憬。月亮简直被诗化了!苏轼是一个性格很豪放、气质很浪漫的人。当他在中秋之夜,大醉之中,望着那团圍、婵娟的明月,他的思想感情犹如长了翅膀一般,天上人间自由地飞翔着。反映到词里,遂形成一种豪放洒脱的风格。

上片一开始就提出一个问题:明月是从什么时候开始有的——“明月几时有?把酒问青天。”苏轼把青天当做自己的朋友,把酒相问,显示了他豪放的性格和不凡的气魄。这两句是从李白的《把酒问月》中脱化出来的,李白的诗说:“青天有月来几时?我今停杯一问之。”不过李白这里的语气比较舒缓,苏轼因为是想飞往月宫,所以语气更关注、更迫切。“明月几时有?”这个问题问得很有意思,好像是在追溯明月的起源、宇宙的起源;又好像是在惊叹造化的巧妙。我们从中可以感到诗人对明月的赞美与向往。

接下来两句:“不知天上宫阙,今夕是何年。”把对于明月的赞美与向往之情更推进了一层。从明月诞生的时候起到现在已经过去许多年了,不知道在月宫里今晚是一个什么日子。诗人想象那一定是一个好日子,所以月才这样圆、这样亮。他很想去看一看,所以接着说:“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。”他想乘风飞向月宫,又怕那里的琼楼玉宇太高了,受不住那儿的寒冷。“琼楼玉宇”,语出《大业拾遗记》:“瞿乾祐于江岸玩月,或谓此中何有?瞿笑曰:‘可随我观之。’俄见月规半天,琼楼玉宇烂然。”“不胜寒”,暗用《明皇杂录》中的典故:八月十五日夜,叶静能邀明皇游月宫。临行,叶教他穿皮衣。到月宫,果然冷得难以支持。这几句明写月宫的高寒,暗示月光的皎洁,把那种既向往天上又留恋人间的矛盾心理十分含蓄地写了出来。这里还有两个字值得注意,就是“我欲乘风归去”的“归去”。飞天入月,为什么说是归去呢?也许是因为苏轼对明月十分向往,早已把那里当成自己的归宿了。从苏轼的思想看来,他受道家的影响较深,抱着超然物外的生活态度,又喜欢道教的养生之术,所以常有出世登仙的想法。他的《前赤壁赋》描写月下泛舟时那种飘然欲仙的感觉说:“浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。”也是由望月而想到登仙,可以和这首词互相印证。

但苏轼毕竟更热爱人间的生活,“起舞弄清影,何似在人间!”与其飞往高寒的月宫,还不如留在人间趁着月光起舞呢!“清影”,是指月光之下自己清朗的身影。“起舞弄清影”,是与自已的清影为伴,一起舞蹈嬉戏的意思。李白《月下独酌》说:“我歌月徘徊,我舞影零乱。”苏轼的“起舞弄清影”就是从这里脱胎出来的。这首词从幻想上天写起,写到这里又回到热爱人间的感情上来。一个“我欲”、一个“又恐”、一个“何似”,这中间的转折开阖,显示了苏轼感情的波澜起伏。在出世与人世的矛盾中,他终于让人世的思想战胜了。

“明月几时有?”这在九百多年前苏轼的时代,是一个无法回答的谜,而在今天科学家已经可以推算出来了。乘风人月,这在苏轼不过是一种幻想,而在今天也已成为现实。可是,今天读苏轼的词,我们仍然不能不赞叹他那丰富的想象力。

下片由中秋的圆月联想到人间的离别。“转朱阁,低绮户,照无眠。”转和低都指月亮的移动,暗示夜已深沉。月光转过朱红的楼阁,低低地穿过雕花的门窗,照着屋里失眠的人。“无眠”是泛指那些因为不能和亲人团圆而感到忧伤,以致不能入睡的人。月圆而人不能圆,这是多么遗憾的事啊!于是诗人埋怨明月说:“不应有恨,何事长向别时圆?”明月您总不该有什么怨恨吧,为什么老是在人们离别的时候才圆呢?这是埋怨明月故意与人为难,给人增添忧愁,却又含蓄地表示了对于不幸的离人们的同情。

接着,诗人把笔锋一转,说出一番宽慰的话来为明月开脱:“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。”人固然有悲欢离合,月也有阴晴圆缺。她有被乌云遮住的时候,有亏损残缺的时候,她也有她的遗憾,自古以来世上就难有十全十美的事。既然如此,又何必为暂时的离别而感到忧伤呢?这几句从人到月,从古到今,作了高度的概括,很有哲理意味。

词的最后说:“但愿人长久,千里共婵娟。”“婵娟”是美好的样子,这里指嫦娥,也就是代指明月。“共婵娟”就是共明月的意思,典故出自南朝谢庄的《月赋》:“隔千里兮共明月。”既然人间的离别是难免的,那么只要亲人长久健在,即使远隔千里也还可以通过普照世界的明月把两地联系起来,把彼此的心沟通在一起。“但愿人长久”,是要突破时间的局限;“千里共婵娟”,是要打通空间的阻隔。让对于明月的共同的爱把彼此分离的人结合在一起。古人有“神交”的说法,要好的朋友天各一方,不能见面,却能以精神相通。“千里共婵娟”也可以说是一种神交了!王勃有两句诗:“海内存知己,天涯若比邻。”意味深长,传为佳句。我看,“千里共婵娟”有异曲同工之妙。另外,张九龄的《望月怀远》说:“海上生明月,天涯共此时。”许浑的《秋霁寄远》说:“唯应待明月,千里与君同。”都可以互相参看。正如词前小序所说,这首词表达了对弟弟苏辙(字子由)的怀念之情,但并不限于此。可以说这首词是苏轼在中秋之夜,对一切经受着离别之苦的人表示的美好祝愿。

对于这首《水调歌头》历来都是推崇备至。《苕溪渔隐丛话》说:“中秋词,自东坡《水调歌头》一出,余词尽废。”认为是写中秋的词里最好的一首,这是一点也不过分的。这首词仿佛是与明月的对话,在对话中探讨着人生的意义。既有理趣,又有情趣,很耐人寻味。它的意境豪放而阔大,情怀乐观而旷达,对明月的向往之情,对人间的眷恋之意,以及那浪漫的色彩,潇洒的风格和行云流水一般的语言,至今还能给我们以健康的美学享受。

(袁行霈)

【赏析】

这首中秋怀人词,久负盛名,横绝今古。开头一句虽在用李白诗句,而举止超逸,气韵终高一筹。人间天上,连通情感脉络。接着以浪漫瑰伟的想象,集中描写自己与朝廷的微妙关系,突出“去”与“留”的矛盾。下阕实写中秋赏月,写与弟的离别相思之苦,由怨而转入彻语,足见作者不为环境所拘束的豁达品格,“但愿”二字,忧患俱释,惟以善保天年,藉明月而寄相思互相劝勉。

都门帐饮无绪,方留恋处,兰舟催发。

执手相看泪眼,竟无语凝噎。

念去去、千里烟波,暮蔼沉沉楚天阔。

多情自古伤离别,更那堪、冷落清秋节!

今宵酒醒何处?杨柳岸、晓风残月。

此去经年,应是、良辰好景虚设。

便纵有、千种风情,更与何人说?

【注释】 ①雨霖铃:唐教坊曲名。宋人借旧曲倚新声,始见于柳永《乐章集》。

②都门帐饮:在京城门外设帐饯行。

③凝噎(yē):欲哭无声,喉中气塞。

④暮霭:晚间云气。

⑤那堪:兼之也。更那堪,即更兼之,更加上。

【赏析】 这是首咏别情的名篇。柳永的代表作。开头三句写离别环境。都门设帐,“留恋”依依,船老大又催促开船,几个曲折,将别情逐渐推向极致。“念去去”顿作转腾。替行者设想,虚处落笔,自见真情。“更那堪”作一递进,强调惟眼下清秋时节的离别最令人感伤。“杨柳岸、晓风残月”是历来为人称道的佳句。至此意还未足,“此去经年”一句,可见这一对依依难舍的情侣的痴情与真情。情景相生,别意缠绵;写景造境,虚实相生。

![元宵诗词选]生查子元夕-元宵节-四川文明网 [元宵诗词选]生查子元夕

点击图片查看详情](http://oson.ca/upload/images11/cache/6bb05f90463b6e2f6509765c8c87b873.jpg)

![琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。--庄灿煌的博客--凤凰 [出典] 王昌龄 《从军行·琵琶起

点击图片查看详情](http://oson.ca/upload/images11/cache/eabba92c4c2c165f39250f711bde0d40.jpg)

![Show China 看中国-中秋专题-[苏轼]水调歌头 水调歌头(明月几时有) 词意图

点击图片查看详情](http://oson.ca/upload/images11/cache/aedcc2b7e18d3fdeb9a62ff26d691a55.jpg)