况属高秋晚,山中黄叶飞。

【注释】 山中:一作山山

【赏析】 这是一首抒写旅愁归思的诗,大概作于王勃被废斥后在巴蜀作客期间。

诗的前半首是一联对句。诗人以“万里”对“长江”,是从地理概念上写远在异乡、归路迢迢的处境;以“将归”对“已滞”,是从时间概念上写客旅久滞、思归未归的状况。两句中的“悲”和“念”二字,则是用来点出因上述境况而产生的感慨和意愿。诗的后半首,即景点染,用眼前“高风晚”、“黄叶飞”的深秋景色,进一步烘托出这个“悲”和“念”的心情。

首句“长江悲已滞”,在字面上也许应解释为因长期滞留在长江边而悲叹。可以参证的有他的《羁游饯别》诗中的“游子倦江干”及《别人四首》之四中的“雾色笼江际”、“何为久留滞”诸句。但如果与下面“万里”句合看,可能诗人还想到长江万里、路途遥远而引起羁旅之悲。这首诗的题目是《山中》,也可能是诗人在山上望到长江而起兴,是以日夜滚滚东流的江水来对照自己长期滞留的旅况而产生悲思。与这句诗相似的有杜甫《成都府》诗中的“大江东流去,游子日月长”,以及谢朓的名句“大江流日夜,客心悲未央”。这里,“长江”与“已滞”以及“大江”与“游子”、“客心”的关系,诗人自己可以有各种联想,也任读者作各种联想。在一定范围内,理解可以因人而异,即所谓“诗无达诂”。

次句“万里念将归”,似出自宋玉《九辩》“登山临水兮送将归”句,而《九辩》的“送将归”,至少有两种不同的解释:一为送别将归之人;一为送别将尽之岁。至于这句诗里的“将归”,如果从前面提到的《羁游饯别》、《别人四首》以及《王子安文集》中另外一些客中送别的诗看,可以采前一解释;如果从本诗后半首的内容看,也可以取后一解释。但联系本句中的“念”字,则以解释为思归之念较好,也就是说,这句的“将归”和上句的“已滞”一样,都指望远怀乡之人,即诗人自己。但另有一说,把上句的“已滞”看作在异乡的客子之“悲”,把这句的“将归”看作万里外的家人之“念”,似也可通。这又是一个“诗无达诂”的例子。

三四两句“况属高风晚,山山黄叶飞”,写诗人在山中望见的实景,也含有从《九辩》“悲哉秋之为气也,萧瑟兮草木遥落而变衰”两句化出的意境。就整首诗来说,这两句所写之景是对一二两句所写之情起衬映作用的,而又有以景喻情的成分。这里,秋风萧瑟、黄叶飘零的景象,既用来衬映旅思乡愁,也可以说是用来比拟诗人的萧瑟心境、飘零旅况。当然,这个比拟是若即若离的。同时,把“山山黄叶飞”这样一个纯景色描写的句子安排在篇末,在写法上又是以景结情。南宋沈义父在《乐府指迷》中说:“结句须要放开,含有余不尽之意,以景结情最好。”这首诗的结句就有宕出远神、耐人寻味之妙。

诗歌在艺术上常常是抒情与写景两相结合、交织成篇的。明代谢榛在《四溟诗话》中说:“作诗本乎情、景。……景乃诗之媒,情乃诗之胚,合而为诗。”这首诗,前半抒情,后半写景。但诗人在山中、江边望见的高风送秋、黄叶纷飞之景,正是产生久客之悲、思归之念的触媒;而他登山临水之际又不能不是以我观物,执笔运思之时也不能不是缘情写景,因此,后半首所写之景又必然以前半首所怀之情为胚胎。诗中的情与景是互相作用、彼此渗透、融合为一的。前半首的久客思归之情,正因深秋景色的点染而加浓了它的悲怆色彩;后半首的风吹叶落之景,也因旅思乡情的注入而加强了它的感染力量。

王勃还有一首《羁春》诗:“客心千里倦,春事一朝归。还伤北园里,重见落花飞。”诗的韵脚与这首《山中》诗完全相同,抒写的也是羁旅之思,只是一首写于暮春,一首写于晚秋,季节不同,用来衬托情意的景物就有“落花飞”与“黄叶飞”之异。两诗参读,有助于进一步了解诗人的感情并领会诗笔的运用和变化。

(陈邦炎)

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾!

Through a mist that makes five rivers one,

We bid each other a sad farewell,

We two officials going opposite ways....

And yet, while China holds our friendship,

And heaven remains our neighbourhood,

Why should you linger at the fork of the road,

Wiping your eyes like a heart-broken child?

【白话文】 古代三秦之地,拱护长安城垣宫阙。风烟滚滚,望不到蜀州岷江的五津。

与你握手作别时,彼此间心心相印;你我都是远离故乡,出外做官之人。

四海之内只要有了你,知己啊知己,不管远隔在天涯海角,都象在一起。

请别在分手的岐路上,伤心地痛哭;象多情的少年男女,彼此泪落沾衣。

【注释】 一题送杜少府之任蜀川

【赏析】 送别的诗,绝大部分是诉说难分难舍的心情,是忧愁悲苦的。"携手上河梁,游子暮何之?徘徊蹊路侧,悢悢不能辞!"②可以代表这类诗的基调。有没有人把离别这件事看得很超脱,唱出豪迈的歌声呢?有,不多。王勃的《送杜少府之任蜀州》要算是其中很出色的一首。

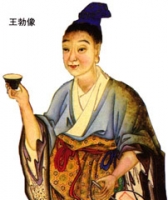

王勃(650-675),字子安,绛州龙门(今山西省稷山县一带) 人,初唐四杰之一。他是著名学者王通的孙子,很小的时候就写得一手好文辞,有"神童"之称,可惜不到三十岁就在渡海时落水而死了。他做过几任小官,却两次遭到斥逐和除名,短短的一生是在坎坷中度过的。留传下来的《王子安集》里,文比较多,诗不足百首,《送杜少府之任蜀州》要算是他的代表作。这首诗点明送别的地点是长安。他曾几次到过长安。这首诗有少年进取的精神,没有消极颓唐的情绪,可能是诗人二十岁以前在长安作朝散郎和任沛王府修撰时所作。少府,是当时对县尉的通称。"蜀州",在今四川省崇庆县,一作"蜀川",指川西岷江流域一带。

"城阙辅三秦,风烟望五津。""阙",是皇宫前面的望楼。"城阙",指唐的帝都长安城。"三秦",指长安附近关中一带地方。秦末项羽曾把这一带地方分为三国,所以后世称它三秦。"辅",辅佐,这里可以理解为护卫。"辅三秦",意思是"以三秦为辅"。关中一带的茫茫大野护卫着长安城,这一句说的是送别的地点。"风烟望五津。""五津"指四川省从灌县以下到犍为一段的岷江五个渡口。远远望去,但见四川一带风尘烟霭苍茫无际。这一句说的是杜少府要去的处所。因为朋友要从长安远赴四川,这两个地方在诗人的感情上自然发生了联系。诗的开头不说离别,只描画出这两个地方的形势和风貌。举目千里,无限依依,送别的情意自在其中了。

应该指出,诗人身在长安,连三秦之地也难以一眼望尽,至于远在千里之外的五津是根本看不见的。那么为什么这样写呢?作诗,往往超越常人的视力所及,用想象的眼睛看世界,可以置万山于几席,览千春于瞬息。"黄河之水天上来,奔流到海不复回",③从河源直看到东海。"瞿塘峡口曲江头,万里风烟接素秋",④从三峡直看到长安。这首诗运用这种手法,一开头就展开一个壮阔的境界,同一般的送别诗只着眼于燕羽、杨枝,泪痕,酒盏是不相同的。

"与君离别意,同是宦游人。"彼此离别的意味如何呢?我们同是为求官飘流在外的人啊!离乡背井,已有一重别绪,彼此在客居中话别,又多了一重别绪:其中真有无限凄恻。开头两句调子高昂,属对精严,这两句韵味深沉,对偶不求工整,比较疏散。这固然由于当时律诗还没有一套严格的规定,却也有其独到的妙处。开头如千尺悬瀑,从云端奔泻而下,接着便落入深潭,潺潺流来,飞韵清远,形成了一个大的起伏、一个强的跌宕,使人感到矫夭变化,不可端睨。

再接下去,第五六两句,境界又从狭小转为宏大,情调从凄恻转为豪迈。"海内存知己,天涯若比邻。"远离分不开真正的知己,只要同在四海之内,就是天涯地角也如同近在邻居一样,我们一秦一蜀又算得什么呢!诗人高尚的志趣远远超出流俗的常情,诗人广阔的襟怀真的可以囊括世界;这两行名句发出的光亮简直要使一切送别诗黯然失色。诗的气势到此又掀起更大的波澜,象大鹏举起翅膀,挟着浑浑的旋风直冲霄汉,显出诗人的绝大笔力。从诗的诞生至今,一千多年过去了。这漫长的年代已经抹去了许多王朝,却没有能够使这两句诗丧失活力,它至今还广泛流传,使读者为之拍案叫绝。

结尾两句"无为在歧路,儿女共沾巾!"这两行诗贯通起来是一句话,意思是;在这即将分手的岔路口,不要同那小儿女一般流泪沾巾啊!是对朋友的叮咛,也是自己情怀的吐露。紧接前两句,于极高峻处忽然又落入舒缓,然后终止。拿乐曲做比方;乐曲的结尾,有的于最激越处戛然而止,有的却要拖一个尾声。这首诗是采用第二种手法结尾的。全诗仅仅四十个字,却纵横捭阖,变化无穷,仿佛在一张小小的画幅上,包容着无数的丘壑,有看不尽的风光。我们欣赏古代的诗歌,特别是象五律这样既严整又短小的诗歌,不光要吟味它的某些妙句,还要领悟它的章法,它的思路的顿挫、腾跃,变化和发展。文似看山不喜平,诗也如此。

熟悉汉魏诗的人,会发现这首诗同曹子建《赠白马王彪七首》中的一首有某种联系。曹诗是这样的:"心悲动我神,弃置勿复陈!丈夫志四海,万里犹比邻。恩爱苟不亏,在远分日亲,何必同衾帱;然后展殷勤。忧思成疾疹,毋乃儿女仁?仓卒骨肉情,能不怀苦辛!"王勃的诗,显然受到曹诗的影响,是从曹诗脱化而来的,但两者却大有不同之处。曹子建满怀幽愤,⑤他的上述一番话是极无聊赖,强作排遣之词,所以情思缠绵,语调沉郁。王勃虽然也经挫折,但毕竟年少,他的一番话是出自肺腑,所以情思矫健、语调明快。有人讲,王诗胜过曹诗,我看倒也不见得。但王诗并非简单的沿袭,而是自有独到之处,所以同样应当受到称赞。

从文学史的角度欣赏这首诗,不难感到它有一股新鲜的气息。初唐是我国古代一个强盛王朝的开端。唐代诗歌在我国文学史上出现了高峰。延续二百年左右的诗歌的大革新大发展是以初唐为滥觞的。王、杨、卢、骆等当时的诗坛健将是较早出现的开拓者。首先,他们反对唐初那种从六朝承袭下来的浮艳的诗风。杨炯说,王勃"尝以龙朔初岁⑧,文场变体:争构纤微,竞为雕刻;糅之金玉龙凤,乱之朱紫青黄;影带以徇其功,假对以称其美。骨气都尽,刚健不闻,思革其弊,用光志业。"⑦可见他是有意识地改革诗坛的弊病,提倡刚健的诗风的。就拿王勃的这首诗来说,确实一洗绮丽之习,质朴雄浑,横溢奔放,必定曾使当时的读者耳目一新。这种诗风尔后就大大发展起来,成为盛唐诗坛的一种主导的风格。其次,他们对新诗体的形成做出了自己的贡献。就拿五言律诗来说,这种在唐代逐渐成熟和盛行起来的新诗体,在王勃等人的笔下已经开始尝试和形成了。王勃的这首诗,就是二首相当成熟的五言律诗。再读一读王、孟的五律,进而读一读李,杜的五律,就会发现这种新诗体在有唐一代的发展如大江奔流,一脉相承,而越往前去波澜越壮阔。

著名文学史家郑振铎在谈到王勃的诗对后来诗歌的贡献时,满怀激情地说:"正如太阳神万千缕的光芒还未走在东方之前,东方是先已布满了黎明女神的玫瑰色的曙光了。⑧"我们不妨把王勃的这首诗看成黎明女神项链上的一颗明珠,这样看,会更能领受它的迷人的魅力。

"黯然销魂者,唯别而已矣。"①古人对于离别是很动感情的,送别是郑重其事的。那时候,道路崎岖难行,交通工具又落后,一别动辄多年,能否再见很难说。他们那样重视离别是可以理解的。士大夫阶层送别,不光是备酒饯行、折柳相赠,还常常写诗文送给行者(送别)或留给居者(留别),借以抒发别情或者相互勉励和安慰。所以在古代诗歌遗产中,送别的作品有相当大的数量。

[鉴赏]

首联属“工对”中的“地名对”,极壮阔,极精整。第一句写长安的城垣、宫阙被辽阔的三秦之地所“辅”(护持、拱卫),气势雄伟,点送别之地。第二句里的“五津”指岷江的五大渡口白华津、万里津、江首津、涉头津、江南津,泛指“蜀川”,点杜少府即将宦游之地;而“风烟”、“望”,又把相隔千里的秦、蜀两地连在一起。自长安遥望蜀川,视线为迷蒙的风烟所遮,微露伤别之意,已摄下文“离别”、“天涯”之魂。

因首联已对仗工稳,为了避免板滞,故次联以散调承之,文情跌宕。“与君离别意”承首联写惜别之感,欲吐还吞。翻译一下,那就是:“跟你离别的意绪啊!……”那意绪怎么样,没有说;立刻改口,来了个转折,用“同是宦游人”一句加以宽解。意思是:我和你同样远离故土,宦游他乡;这次离别,只不过是客中之别,又何必感伤!

三联推开一步,奇峰突起。从构思方面看,很可能受了曹植《赠白马王彪》“丈夫志四海,万里犹比邻;恩爱苟不亏,在远分日亲”的启发。但高度概括,自铸伟词,便成千古名句。

尾联紧接三联,以劝慰杜少府作结。“在歧路”,点出题面上的那个“送”字。歧路者,岔路也,古人送行,常至大路分岔处分手,所以往往把临别称为“临歧”。作者在临别时劝慰杜少府说:只要彼此了解,心心相连,那么即使一在天涯,一在海角,远隔千山万水,而情感交流,不就是如比邻一样近吗?可不要在临别之时哭鼻子、抹眼泪,象一般小儿女那样。

南朝的著名文学家江淹在《别赋》里写了各种各样的离别,都不免使人“黯然消魂”。古代的许多送别诗,也大都表现了“黯然消魂”的情感。王勃的这一首,却一洗悲酸之态,意境开阔,音调爽朗,独标高格。

(霍松林)

居卫仕宋,臣嬴相刘。乃武乃文,或公或侯。

晋历崩坼,衣冠扰弊。粤自太原,播徂江澨。

礼丧贤隐,时屯道闭。王室如毁,生人多殪。

伊我有器,思逢其主。自东施西,择木开宇。

田彼河曲,家乎汾浦。天未厌乱,吾将谁辅。

伊我祖德,思济九埏。不常厥所,于兹五迁。

欲及时也,夫岂愿焉。其位虽屈,其言则传。

爰述帝制,大蒐王道。曰天曰人,是祖是考。

礼乐咸若,诗书具草。贻厥孙谋,永为家宝。

伊余小子,信惭明哲。彼网有条,彼车有辙。

思屏人事,克终前烈。于嗟代网,卒余来绁。

来绁伊何,谓余曰仕。我瞻先达,三十方起。

夫岂不怀,高山仰止。愿言毓德,啜菽饮水。

有鸟反哺,其声嗷嗷。言念旧德,忧心忉忉。

今我不养,岁月其滔。黾勉从役,岂敢告劳。

从役伊何,薄求卑位。告劳伊何,来参卿事。

名存实爽,负信愆义。静言遐思,中心是愧。

松吟白云际,桂馥青溪里。别有江海心,日暮情何已。

流水抽奇弄,崩云洒芳牒。清尊湛不空,暂喜平生接。

竹晦南汀色,荷翻北潭影。清兴殊未阑,林端照初景。

驱烟寻涧户,卷雾出山楹。

去来固无迹,动息如有情。

日落山水静,为君起松声。

【赏析】 宋玉的《风赋》云:“夫风者,天地之气,溥畅而至,不择贵贱高下而加焉。”本篇所咏的“凉风”,正具有这种平等普济的美德。炎热未消的初秋,一阵清风袭来,给人以快意和凉爽。你看那“肃肃”的凉风吹来了,顿时吹散浊热,使林壑清爽起来。它很快吹遍林壑,驱散涧上的烟云,使我寻到涧底的人家,卷走山上的雾霭,现出山间的房屋,无怪乎诗人情不自禁地赞美它“去来固无迹,动息如有情”了。这风确乎是“有情”的。当日落西山、万籁俱寂的时候,她又不辞辛劳地吹响松涛,奏起大自然的雄浑乐曲,给人以欢娱。

诗人以风喻人,托物言志,着意赞美风的高尚品格和勤奋精神。风不舍昼夜,努力做到对人有益。以风况人,有为之士不正当如此吗?诗人少有才华,而壮志难酬,他曾在著名的《滕王阁序》中充满激情地写道:“无路请缨,等终军之弱冠;有怀投笔,慕宗悫之长风。”在这篇中则是借风咏怀,寄托他的“青云之志”。宋计有功《唐诗纪事》称此诗“最有余味,真天才也”,这大概就是其“余味”之所在了。

此诗的着眼点在“有情”二字。上面从“有情”写其加林壑以清爽,下面复由“有情”赞其“为君起松声”。通过这种拟人化的艺术手法,把风的形象刻画得栩栩如生。首句写风的生起,以“肃肃”状风势之速。风势之缓急,本来是并无目的的,但次句用了一个“加”字,就使之化为有意的行动,仿佛风疾驰而来,正是为了使林壑清爽,有意急人所需似的。下面写风的活动,也是抓住“驱烟”、“卷雾”、“起松声”等风中的动态景象进行拟人化的描写。风吹烟雾,风卷松涛,本来都是自然现象,但诗人用了“驱”、“卷”、“寻”、“出”、“为君”等字眼,就把这些自然现象写成了有意识的活动。她神通广大,犹如精灵般地出入山涧,驱烟卷雾,送来清爽,并吹动万山松涛,为人奏起美妙的乐章。在诗人笔下,风的形象被刻画得维妙维肖了。

(阎昭典)

常希披尘网,眇然登云车。鸾情极霄汉,凤想疲烟霞。

道存蓬瀛近,意惬朝市赊。无为坐惆怅,虚此江上华。

翕尔登霞首,依然蹑云背。电策驱龙光,烟途俨鸾态。

乘月披金帔,连星解琼珮。浮识俄易归,真游邈难再。

寥廓沉遐想,周遑奉遗诲。流俗非我乡,何当释尘昧。

歌齐曲韵,舞乱行纷。若向阳台荐枕,何啻得胜朝云。

桂棹兰桡下长浦,罗裙玉腕轻摇橹。叶屿花潭极望平,

江讴越吹相思苦。相思苦,佳期不可驻。

塞外征夫犹未还,江南采莲今已暮。今已暮,采莲花。

渠今那必尽娼家。官道城南把桑叶,何如江上采莲花。

莲花复莲花,花叶何稠叠。叶翠本羞眉,花红强如颊。

佳人不在兹,怅望别离时。牵花怜共蒂,折藕爱连丝。

故情无处所,新物从华滋。不惜西津交佩解,

还羞北海雁书迟。采莲歌有节,采莲夜未歇。

正逢浩荡江上风,又值裴回江上月。裴回莲浦夜相逢,

吴姬越女何丰茸。共问寒江千里外,征客关山路几重。

鸾歌凤吹清且哀。俯瞰长安道,萋萋御沟草。

斜对甘泉路,苍苍茂陵树。高台四望同,

帝乡佳气郁葱葱。紫阁丹楼纷照耀,璧房锦殿相玲珑。

东弥长乐观,西指未央宫。赤城映朝日,绿树摇春风。

旗亭百隧开新市,甲第千甍分戚里。朱轮翠盖不胜春,

叠榭层楹相对起。复有青楼大道中,绣户文窗雕绮栊。

锦衾夜不襞,罗帷昼未空。歌屏朝掩翠,妆镜晚窥红。

为君安宝髻,蛾眉罢花丛。尘间狭路黯将暮,

云间月色明如素。鸳鸯池上两两飞,凤凰楼下双双度。

物色正如此,佳期那不顾。银鞍绣毂盛繁华,

可怜今夜宿娼家。娼家少妇不须颦,东园桃李片时春。

君看旧日高台处,柏梁铜雀生黄尘。

画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨。

闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。

阁中帝子今何在?槛外长江空自流。

【赏析】 唐高宗上元三年(676),诗人远道去交趾探父,途经洪州(今江西南昌),参与阎都督宴会,即席作《滕王阁序》,序末附这首凝炼、含蓄的诗篇,概括了序的内容。第一句开门见山,用质朴苍老的笔法,点出了滕王阁的形势。滕王阁是高祖李渊之子滕王李元婴任洪州都督时所建。故址在今江西新建西章江门上,下临赣江,可以远望,可以俯视,下文的“南浦”、“西山”、“闲云”、“潭影”和“槛外长江”都从第一句“高阁临江渚”生发出来。滕王阁的形势是这样的好,但是如今阁中有谁来游赏呢?想当年建阁的滕王已经死去,坐着鸾铃马车,挂着琳琅玉佩,来到阁上,举行宴会,那种豪华的场面,已经一去不复返了。第一句写空间,第二句写时间,第一句兴致勃勃,第二句意兴阑珊,两两对照。诗人运用“随立随扫”的方法,使读者自然产生盛衰无常的感觉。寥寥两句已把全诗主题包括无余。

三四两句紧承第二句,更加发挥。阁既无人游赏,阁内画栋珠帘当然冷落可怜,只有南浦的云,西山的雨,暮暮朝朝,与它为伴。这两句不但写出滕王阁的寂寞,而且画栋飞上了南浦的云,写出了滕王阁的居高,珠帘卷入了西山的雨,写出了滕王阁的临远,情景交融,寄慨遥深。

至此,诗人的作意已全部包含,但表达方法上,还是比较隐藏而没有点醒写透,所以在前四句用“渚”“舞”“雨”三个比较沉着的韵脚之后,立即转为“悠”“秋”“流”三个漫长柔和的韵脚,利用章节和意义上的配合,在时间方面特别强调,加以发挥,与上半首的偏重空间,有所变化。“闲云”二字有意无意地与上文的“南浦云”衔接,“潭影”二字故意避开了“江”字,而把“江”深化为“潭”。云在天上,潭在地下,一俯一仰,还是在写空间,但接下来用“日悠悠”三字,就立即把空间转入时间,点出了时日的漫长,不是一天两天,而是经年累月,很自然地生出了风物更换季节,星座转移方位的感慨,也很自然地想起了建阁的人而今安在。这里一“几”一“何”,连续发问,表达了紧凑的情绪。最后又从时间转入空间,指出物要换,星要移,帝子要死去,而槛外的长江,却是永恒地东流无尽。“槛”字“江”字回应第一句的高阁临江,神完气足。

这首诗一共只有五十六个字,其中属于空间的有阁、江、栋、帘、云、雨、山、浦、潭影;属于时间的有日悠悠、物换、星移、几度秋、今何在,这些词融混在一起,毫无叠床架屋的感觉。主要的原因,是它们都环绕着一个中心──滕王阁,而各自发挥其众星拱月的作用。

唐诗多用实字(即名词),这与喜欢多用虚字(尤其是转折词)的宋诗有着明显的区别。例如,三四两句中,除了“飞”字和“卷”字是动词以外,其余十二个字都是实字,但两个虚字就把十二个实字一齐带动带活了,唐人的善用实字,实而不实,于此可见。

另外,诗的结尾用对偶句法作结,很有特色。一般说来,对偶句多用来放在中段,起铺排的作用。这里用来作结束,而且不象两扇门一样地并列(术语称为扇对),而是一开一合,采取“侧势”,读者只觉其流动,而不觉其为对偶,显出了王勃过人的才力。后来杜甫的七言律诗,甚至七言绝句,也时常采用这种手法,如“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳”,“口脂面药随恩泽,翠管银罂下九霄”,“流连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼”等。可见王勃对唐诗发展的影响。

(沈熙乾)

瑶轩金谷上春时,玉童仙女无见期。紫露香烟渺难托,

清风明月遥相思。遥相思,草徒绿,为听双飞凤凰曲。

影飘垂叶外,香度落花前。兴洽林塘晚,重岩起夕烟。

玉笈三山记,金箱五岳图。苍虬不可得,空望白云衢。

重门临巨壑,连栋起崇隈。即今扬策度,非是弃繻回。

悲凉千里道,凄断百年身。

心事同漂泊,生涯共苦辛。

无论去与住,俱是梦中人。

【赏析】 抒写离情别绪之作,历代诗歌中不计其数。但是,“诗要避俗,更要避熟”(刘熙载《艺概·诗概》)。《别薛华》则堪称是一首含意隽永,别具一格,意境新颖的送别诗。

首联即切题。“送送多穷路,遑遑独问津”,是说送了一程又一程,面前有多少荒寂艰难的路。当友人踽踽独去,沿途问路时,心情又该是多么的惶惶不安。此联中一个“穷”字、一个“独”字,真乃传神之笔:穷路凄孤送挚友,把悲苦的心情,渲染得十分真切。但是,它又不仅仅是作者,也是远行人──薛华心情的真实写照,语意双关。

颔联和颈联俱是工稳而妥贴的对子。近体诗到初唐“四杰”手中,已日臻成熟,从此诗亦可略窥一斑。

颔联“悲凉千里道,凄断百年身”,紧承上联“穷路”、“问津”而深入一层述说:在这迢迢千里的行程中,惟有一颗悲凉失意的心作伴,这简直会拖垮人生不过百年的孱弱身体。诗中“千”字极言其长,并非实指。这二句是作者发自肺腑之语。王勃早年因“戏为檄英王鸡文”,竟触怒了唐高宗,从此不得重用。此诗是王勃入蜀之后的作品,时年仅二十出头,仕途的坎坷,对于王勃这样一个少年即负盛名,素有抱负,却怀才不遇、不得重用的人来说,其感慨之深,内心之苦,是可以想见的。所以,诗意就不能仅仅理解为只是在向远行人指出可能会遭受的恶运,其实也是作者在短短的人生道路上所亲身感受到的切肤之痛。

写到这儿,作者仍觉得意犹未尽,还不足以倾诉心声,更不忍与知音就此分手,于是又说:“心事同漂泊,生涯共苦辛。”意思是:你我的心情,都象浩渺江水上漂泊不定的一叶小舟;而生活呢,也是一样的辛酸凄苦。这一方面是同情与劝慰对方,一方面也是用以自慰,大有“涸辙之鲋,相濡以沫”的情意。

但是,离别却又是不可避免的。这样,就顺理成章地逼出了尾联“无论去与住,俱是梦中人”两句:离开的人,还是留下的人,彼此都会在对方的梦中出现。杜甫《梦李白》的“故人入我梦,明我长相忆”,便是这个意思。而这篇在诀别之时,断言彼此都将互相入梦,既明说自己怀友之诚,也告诉对方,我亦深知你对我相思之切。“俱是梦中人”的“俱”字,似乎双方对等,而由作者这方面写出,便占得了双倍的份量。

袁枚说:“凡作诗,写景易,言情难。何也?景从外来,目之所触,留心便得;情从心出,非有一种芬芳悱恻之怀,便不能哀感顽艳。”(《随园诗话》)此话说得不确的地方是,情和景是不能截然分开的。但是,就“言情难”而言,把这段话用在王勃这首诗中倒是十分妥贴的。由于此诗讲究匠心经营,反复咏叹遭遇之不幸,仕途之坎坷,丝丝入扣,字字切题,又一气流转,缀成浑然一体,确是感人至深。据作者《秋夜于锦州群官席别薛昇华序》所说,作者不仅和薛是同乡、通家,也是良友;又据《重别薛华》一诗来看,两人之间确有非同一般的深情厚意。而此时王勃正当落魄失意之际,不平则鸣,因此,面对挚友,他以肺腑相倾。写法上,诗不着意写惜别之情,而用感人的笔触,抒发了悲切的身世之感,使人感到这种别离是何等痛苦,更显出这对挚友的分手之难。诗中所蕴含的深邃而绵邈的情韵,堪称自出机杼。这首诗与作者的另一首《送杜少府之任蜀川》相比,虽题材同为送别,而风格情调迥异,前后判若两人。这是由于作者在政治上屡遭挫折,未能摆脱个人的哀伤情绪所致。

(施绍文)

旅泊成千里,栖遑共百年。穷途唯有泪,还望独潸然。

萝幌栖禅影,松门听梵音。遽忻陪妙躅,延赏涤烦襟。

开襟方未已,分袂忽多违。东岩富松竹,岁暮幸同归。

鹰风凋晚叶,蝉露泣秋枝。亭皋分远望,延想间云涯。