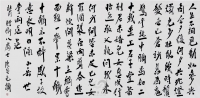

三分割据纡筹策,万古云霄一羽毛。

伯仲之间见伊吕,指挥若定失萧曹。

运移汉祚终难复,志决身歼军务劳。

There is only reverence for his face;

Yet his will, among the Three Kingdoms at war,

Was only as one feather against a flaming sky.

He was brother of men like Yi and Lu

And in time would have surpassed the greatest of all statesmen.

Though he knew there was no hope for the House of Han,

Yet he wielded his mind for it, yielded his life.

【白话文】 诸葛亮的英名永垂人世,千士流芳;世人所尊崇的重臣遗像,肃穆清高。

天下三分的局势,是经他策划运筹;千百年来,他才能象鸾凤振羽云霄。

他辅佐刘备,同伊尹吕尚难分上下;指挥从容镇定,萧何曹参不能比超。

时运不好,东汉帝业实在难于复兴;心志虽坚,终因军务繁艰死于积劳。

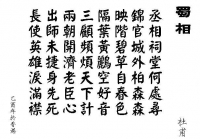

【注释】 1、宗臣:世所宗尚的重臣。

2、肃清高:为其清高而肃然起敬。

3、三分割据:指魏蜀吴鼎立。

4、纡筹策:曲折周密地展运策略。

5、伯仲之间:伯仲本指兄弟,这里是说不相上下,也即当于伊吕间求之之意。伊、吕,商代伊尹,周代吕尚,皆辅佐贤主的开国名相。

6、指挥若定:言诸葛亮治政用兵从容镇定。

7、失萧曹:意谓萧、曹虽也是宗臣,比之诸葛亮未免不及。

8、祚:帝位。

【赏析】 进谒武侯祠而追怀诸葛亮。全诗以议论为主,称颂诸葛亮的英才挺出,惋惜其志不成。诗议而不空,句句含情,层层深入,荡人胸襟、动尔情怀。但其中把汉室不能恢复归咎于气运,却是宿命观点。

[鉴赏]

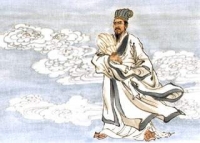

这是《咏怀古迹五首》中的最末一篇。当时诗人瞻仰了武侯祠,衷心敬慕,发而为诗。作品以激情昂扬的笔触,对其雄才大略进行了热烈的颂扬,对其壮志未遂叹惋不已!

“诸葛大名垂宇宙”,上下四方为宇,古往今来曰宙,“垂于宙”,将时间空间共说,给人以“名满寰宇,万世不朽”的具体形象之感。首句如异峰突起,笔力雄放。次句“宗臣遗像肃清高”,进入祠堂,瞻望诸葛遗像,不由肃然起敬,遥想一代宗臣,高风亮节,更添敬慕之情。“宗臣”二字,总领全诗。

接下去进一步具体写诸葛亮的才能、功绩。从艺术构思讲,它紧承首联的进庙、瞻像,到看了各种文物后,自然地对其丰功伟绩作出高度的评价:“三分割据纡筹策,万古云霄一羽毛。”纡,屈也。纡策而成三国鼎立之势,此好比鸾凤高翔,独步青云,奇功伟业,历代敬仰。然而诗人用词精微,一“纡”字,突出诸葛亮屈处偏隅,经世怀抱百施其一而已,三分功业,亦只雄凤一羽罢了。“万古云霄”句形象有力,议论达情,情托于形,自是议论中高于人之处。

想及武侯超人的才智和胆略,使人如见其羽扇纶巾,一扫千军万马的潇洒风度。感情所至,诗人不由呼出“伯仲之间见伊吕,指挥若定失萧曹”的赞语。伊尹是商代开国君主汤的大臣,吕尚辅佐周文王、武王灭商有功,萧何和曹参,都是汉高祖刘邦的谋臣,汉初的名相,诗人盛赞诸葛亮的人品与伊尹、吕尚不相上下,而胸有成竹,从容镇定的指挥才能却使萧何、曹参为之黯然失色。这,一则表现了对武侯的极度崇尚之情,同时也表现了作者不以事业成败持评的高人之见。刘克庄曰:“卧龙没已千载,而有志世道者,皆以三代之佐许之。此诗侪之伊吕伯仲间,而以萧曹为不足道,此论皆自子美发之。”黄生曰:此论出,“区区以成败持评者,皆可废矣。”可见诗人这一论断的深远影响。

最后,“运移汉祚终难复,志决身歼军务劳。”诗人抱恨汉朝“气数”已终,长叹尽管有武侯这样稀世杰出的人物,下决心恢复汉朝大业,但竟未成功,反而因军务繁忙,积劳成疾而死于征途。这既是对诸葛亮“鞠躬尽瘁,死而后已”高尚品节的赞歌,也是对英雄未遂平生志的深切叹惋。

这首诗,由于诗人以自身肝胆情志吊古,故能涤肠荡心,浩气炽情动人肺腑,成为咏古名篇。诗中除了“遗像”是咏古迹外,其余均是议论,不仅议论高妙,而且写得极有情韵。三分霸业,在后人看来已是赫赫功绩了,而对诸葛亮来说,轻若一羽耳;“萧曹”尚不足道,那区区“三分”就更不值挂齿。如此曲折回宕,处处都是抬高了诸葛亮。全诗议而不空,句句含情,层层推选:如果把首联比作一雷乍起,倾盆而下的暴雨,那么,颔联、颈联则如江河奔注,波涛翻卷,愈涨愈高,至尾联蓄势已足,突遇万丈绝壁,瀑布而下,空谷传响──“志决身歼军务劳”──全诗就结于这动人心弦的最强音上。

(傅经顺)

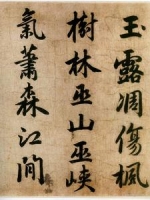

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

Birds are flying homeward over the clear lake and white sand,

Leaves are dropping down like the spray of a waterfall,

While I watch the long river always rolling on.

I have come three thousand miles away. Sad now with autumn

And with my hundred years of woe, I climb this height alone.

Ill fortune has laid a bitter frost on my temples,

Heart-ache and weariness are a thick dust in my wine.

【白话文】 天高风急秋气肃煞,猿啼十分悲凉;

清清河洲白白沙岸,鸥鹭低空飞回。

落叶飘然无边无际,层层纷纷撒下;

无尽长江汹涌澎湃,滚滚奔腾而来。

身在万里作客悲秋,我常到处漂泊;

有生以来疾病缠身,今日独登高台。

时世艰难生活困苦,常恨鬓如霜白;

困顿潦倒精神衰颓,我且戒酒停杯。

【注释】 1、渚:水中的小洲。

2、回:回旋。

3、百年:犹言一生。

4、潦倒:犹言困顿,衰颓。

5、新停:这时杜甫正因病戒酒。

【赏析】 这一首重阳登高感怀诗,是大历二年(767)在夔州写的。"全诗通过登高所见秋江景色,倾诉了诗人长年飘泊老病孤愁的复杂感情,慷慨激越,动人心弦。"前半首写登高所闻所见情景,是写景;后半首写登高时的感触,是抒情。首联着重刻画眼前具体景物;颔联着重渲染秋天气氛;颈联抒发感情,由异乡飘泊写到多病残生;末联写白发日多,因病断酒,映衬时世艰难。

全诗八句都对,句句押韵。金性尧以为"是杜诗中最能表现大气盘旋,悲凉沉郁之作。"

[鉴赏]

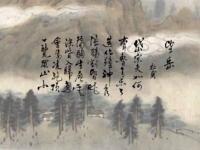

此诗是杜甫大历二年(767)秋在夔州时所写。夔州在长江之滨。全诗通过登高所见秋江景色,倾诉了诗人长年飘泊、老病孤愁的复杂感情,慷慨激越,动人心弦。杨伦称赞此诗为“杜集七言律诗第一”(《杜诗镜铨》),胡应麟《诗薮》更推重此诗精光万丈,是古今七言律诗之冠。

前四句写登高见闻。首联对起。诗人围绕夔州的特定环境,用“风急”二字带动全联,一开头就写成了千古流传的佳句。夔州向以猿多著称,峡口更以风大闻名。秋日天高气爽,这里却猎猎多风。诗人登上高处,峡中不断传来“高猿长啸”之声,大有“空谷传响,哀转久绝”(《水经注·江水》)的意味。诗人移动视线,由高处转向江水洲渚,在水清沙白的背景上,点缀着迎风飞翔、不住回旋的鸟群,真是一幅精美的画图。其中天、风,沙、渚,猿啸、鸟飞,天造地设,自然成对。不仅上下两句对,而且还有句中自对,如上句“天”对“风”,“高”对“急”;下句“沙”对“渚”,“白”对“清”,读来富有节奏感。经过诗人的艺术提炼,十四个字,字字精当,无一虚设,用字遣辞,“尽谢斧凿”,达到了奇妙难名的境界。更值得注意的是:对起的首句,末字常用仄声,此诗却用平声入韵。沈德潜因有“起二句对举之中仍复用韵,格奇而变”(《唐诗别裁》)的赞语。

颔联集中表现了夔州秋天的典型特征。诗人仰望茫无边际、萧萧而下的木叶,俯视奔流不息、滚滚而来的江水,在写景的同时,便深沉地抒发了自己的情怀。“无边”“不尽”,使“萧萧”“滚滚”更加形象化,不仅使人联想到落木窸窣之声,长江汹涌之状,也无形中传达出韶光易逝,壮志难酬的感怆。透过沉郁悲凉的对句,显示出神入化之笔力,确有“建瓴走坂”、“百川东注”的磅礴气势。前人把它誉为“古今独步”的“句中化境”,是有道理的。

前两联极力描写秋景,直到颈联,才点出一个“秋”字。“独登台”,则表明诗人是在高处远眺,这就把眼前景和心中情紧密地联系在一起了。“常作客”,指出了诗人飘泊无定的生涯。“百年”,本喻有限的人生,此处专指暮年。“悲秋”两字写得沉痛。秋天不一定可悲,只是诗人目睹苍凉恢廓的秋景,不由想到自己沦落他乡、年老多病的处境,故生出无限悲愁之绪。诗人把久客最易悲愁,多病独爱登台的感情,概括进一联“雄阔高浑,实大声弘”的对句之中,使人深深地感到了他那沉重地跳动着的感情脉搏。此联的“万里”“百年”和上一联的“无边”“不尽”,还有相互呼应的作用:诗人的羁旅愁与孤独感,就象落叶和江水一样,推排不尽,驱赶不绝,情与景交融相洽。诗到此已给作客思乡的一般含意,添上久客孤独的内容,增入悲秋苦病的情思,加进离乡万里、人在暮年的感叹,诗意就更见深沉了。

尾联对结,并分承五六两句。诗人备尝艰难潦倒之苦,国难家愁,使自己白发日多,再加上因病断酒,悲愁就更难排遣。本来兴会盎然地登高望远,现在却平白无故地惹恨添悲,诗人的矛盾心情是容易理解的。前六句“飞扬震动”,到此处“软冷收之,而无限悲凉之意,溢于言外”(《诗薮》)。

诗前半写景,后半抒情,在写法上各有错综之妙。首联着重刻画眼前具体景物,好比画家的工笔,形、声、色、态,一一得到表现。次联着重渲染整个秋天气氛,好比画家的写意,只宜传神会意,让读者用想象补充。三联表现感情,从纵(时间)、横(空间)两方面着笔,由异乡飘泊写到多病残生。四联又从白发日多,护病断饮,归结到时世艰难是潦倒不堪的根源。这样,杜甫忧国伤时的情操,便跃然张上。

此诗八句皆对。粗略一看,首尾好象“未尝有对”,胸腹好象“无意于对”。仔细玩味,“一篇之中,句句皆律,一句之中,字字皆律”。不只“全篇可法”,而且“用句用字”,“皆古今人必不敢道,决不能道者”。它能博得“旷代之作”(均见胡应麟《诗薮》)的盛誉,就是理所当然的了。

(陶道恕)

花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开。

盘飧市远无兼味,樽酒家贫只旧醅。

肯与邻翁相对饮,隔篱呼取尽余杯。

Day after day I have seen only gulls....

My path is full of petals – I have swept it for no others.

My thatch gate has been closed – but opens now for you.

It's a long way to the market, I can offer you little –

Yet here in my cottage there is old wine for our cups.

Shall we summon my elderly neighbour to join us,

Call him through the fence, and pour the jar dry?

【白话文】 草堂的南北涨满了春水,只见鸥群日日结队飞来。

老夫不曾为客扫过花径,这柴门今天才为您打开。

离市太远盘中没好肴菜,家底大薄只有陈酒招待。

若肯邀请邻翁一同对饮,隔着篱笆唤来喝尽余杯!

【注释】 1、盘飧:泛指菜肴。

2、旧醅:隔年的陈酒。

3、取:助词。

【赏析】 这首诗是在成都草堂落成后写的。全诗洋溢着浓郁的生活气息,流露诗人诚朴恬淡的情怀和好客的心境。诗好在自大然浑成,一线相接,如话家常。

[鉴赏]

这是一首洋溢着浓郁生活气息的纪事诗,表现诗人诚朴的性格和喜客的心情。作者自注:“喜崔明府相过”,简要说明了题意。

一、二两句先从户外的景色着笔,点明客人来访的时间、地点和来访前夕作者的心境。“舍南舍北皆春水”,把绿水缭绕、春意荡漾的环境表现得十分秀丽可爱。这就是临江近水的成都草堂。“皆”字暗示出春江水势涨溢的情景,给人以江波浩渺、茫茫一片之感。群鸥,在古人笔下常常作水边隐士的伴侣,它们“日日”到来,点出环境清幽僻静,为作者的生活增添了隐逸的色彩。“但见”,含弦外之音:群鸥固然可爱,而不见其他的来访者,不是也过于单调么!作者就这样寓情于景,表现了他在闲逸的江村中的寂寞心情。这就为贯串全诗的喜客心情,巧妙地作了铺垫。

颔联把笔触转向庭院,引出“客至”。作者采用与客谈话的口吻,增强了宾主接谈的生活实感。上句说,长满花草的庭院小路,还没有因为迎客打扫过。下句说,一向紧闭的家门,今天才第一次为你崔明府打开。寂寞之中,佳客临门,一向闲适恬淡的主人不由得喜出望外。这两句,前后映衬,情韵深厚。前句不仅说客不常来,还有主人不轻易延客意,今日“君”来,益见两人交情之深厚,使后面的酣畅欢快有了着落。后句的“今始为”又使前句之意显得更为超脱,补足了首联两句。

以上虚写客至,下面转入实写待客。作者舍弃了其他情节,专拈出最能显示宾主情份的生活场景,重笔浓墨,着意描画。“盘飧市远无兼味,樽酒家贫只旧醅”,使我们仿佛看到作者延客就餐、频频劝饮的情景,听到作者抱歉酒菜欠丰盛的话语:远离街市买东西真不方便,菜肴很简单,买不起高贵的酒,只好用家酿的陈酒,请随便进用吧!家常话语听来十分亲切,我们很容易从中感受到主人竭诚尽意的盛情和力不从心的歉仄,也可以体会到主客之间真诚相待的深厚情谊。字里行间充满了款曲相通的融洽气氛。

“客至”之情到此似已写足,如果再从正面描写欢悦的场面,显然露而无味,然而诗人却巧妙地以“肯与邻翁相对饮,隔篱呼取尽馀杯”作结,把席间的气氛推向更热烈的高潮。诗人高声呼喊着,请邻翁共饮作陪。这一细节描写,细腻逼真。可以想见,两位挚友真是越喝酒意越浓,越喝兴致越高,兴奋、欢快,气氛相当热烈。就写法而言,结尾两句真可谓峰回路转,别开境界。

杜甫《宾至》、《有客》、《过客相寻》等诗中,都写到待客吃饭,但表情达意各不相同。在《宾至》中,作者对来客敬而远之,写到吃饭,只用“百年粗粝腐儒餐”一笔带过;在《有客》和《过客相寻》中说,“自锄稀菜甲,小摘为情亲”、“挂壁移筐果,呼儿问煮鱼”,表现出待客亲切、礼貌,但又不够隆重、热烈,都只用一两句诗交代,而且没有提到饮酒。反转来再看《客至》中的待客描写,却不惜以半首诗的篇幅,具体展现了酒菜款待的场面,还出人料想地突出了邀邻助兴的细节,写得那样情彩细腻,语态传神,表现了诚挚、真率的友情。这首诗,把门前景,家常话,身边情,编织成富有情趣的生活场景,以它浓郁的生活气息和人情味,显出特点,吸引着后代的读者。

(范之麟)

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

And spring comes green again to trees and grasses

Where petals have been shed like tears

And lonely birds have sung their grief.

...After the war-fires of three months,

One message from home is worth a ton of gold.

...I stroke my white hair. It has grown too thin

To hold the hairpins any more.

Another version:

Advent of Spring

The city has fallen: only the hills and rivers remain.

In Spring the streets were green with grass and trees.

Sorrowing over the times, the flowers are weeping.

The birds startled my heart in fear of departing.

The beacon fires were burning for three months,

A letter from home was worth ten thousand pieces of gold.

I scratch the scant hairs on my white head,

And vainly attempt to secure them with a hairpin.

【白话文】 长安沦陷国家破碎,只有山河依旧,春天来了城空人稀,草木茂密深沉。

感伤国事面对繁花,难禁涕泪四溅,亲人离散鸟鸣惊心,反觉增加离恨。

立春以来战火频连,已经蔓延三月,家在州音讯难得,一信抵值万金。

愁绪缠绕搔头思考,白发越搔越短,头发脱落既短又少,简直不能插簪。

又一:

国都残破,山河依旧不改。城郭春景,遍地树长草深。

感伤时势,花儿也都落泪;怅恨别离,鸟儿也会惊心。

春来三月,战火仍然未断;消息阻隔,家信价值万金。

发愁搔头,白发越搔越短。稀疏寥落,簪子都难别紧。

【注释】 1.国破山河在:言山河依旧,而人事已非,国家残破。春到京城,而宫苑和民宅却荒芜不堪,杂草丛生。

2.这两句有两种解说:一说是诗人因感伤时事,牵挂亲人,所以见花开而落泪(或曰泪溅于花),闻鸟鸣也感到心惊。另说是以花鸟拟人,因感时伤乱,花也流泪,鸟也惊心。二说皆可通。

3.连三月:是说战争从去年直到现在,已经两个春天过去了。抵万金:极言家信之难得。

4.浑欲:简直要。不胜簪:头发少得连发簪也插不住了。

【赏析】 此诗表现了诗人爱国念家的深厚感情,是唐诗中脍炙人口、千古传诵的名篇。春望:春天所望之所见。国破:指安史乱军攻下唐都长安。惊心:心神为之震撼。烽火:战争中的警报信号。家书:家信。白头:头上白发。浑:简直。不胜:禁不起。簪:即簪子,古人用来束发或作装饰。

唐玄宗天宝十五年(756)七月,安史叛军攻陷长安,肃宗在灵武即位,改元至德。杜甫在投奔灵武途中,被叛军俘至长安,次年(至德二年)写此诗。 诗人目睹沦陷后的长安之箫条零落,身历逆境思家情切,不免感慨万端。诗的一、二两联,写春城败象,饱含感叹;三、四两联写心念亲人境况,充溢离情。 全诗沉着蕴藉,真挚自然,反映了诗人热爱祖国,眷怀家人的感情。今人徐应佩、周溶泉等评此诗曰:“意脉贯通而平直,情景兼备而不游离,感情强烈而不浅露,内容丰富而不芜杂,格律严谨而不板滞。”此论颇为妥帖。 “家书抵万金”亦为流传千古之名言。

杜甫是伟大的现实主义诗人,一生写诗一千四百多首。他生活的时代正是唐朝由盛而衰的转变时期。公元755年爆发了安史之乱,第二年,诗人杜甫知道唐肃宗在灵武即位的消息后,不顾安危投奔唐肃宗而来,想要再有一番作为,结果被安禄山叛军拘留在长安。春天又来了,诗人登高远望,山河依旧然而国家却四分五裂,人民流离失所,长安城一片残破景象。诗人感慨万千,写下了这首感时恨别、忧国忧民的五言律诗《春望》。

全篇围绕“望”字展开,前四句借景抒情,情景结合。诗人以写长安城里草木丛生,人烟稀少来衬托国家残破。起首一“国破山河在”,触目惊心,有一种物是人非的历史沧桑感。“感时花溅泪,恨别鸟惊心”两句以物拟人,将花鸟人格化,有感于国家的分裂、国事的艰难,长安的花鸟都为之落泪惊心。诗人由登高远望到焦点式的透视,由远及近,感情由弱到强,就在这感情和景色的交叉转换中含蓄地传达出诗人地感叹忧愤。国家动乱不安,战火经年不息,人民妻离子散,音书不通,这时候收到家书尤为难能可贵。诗人从侧面反映战争给人民带来的巨大痛苦和人民在动乱时期想知道亲人平安与否的迫切心情。同时也以家书的不易得来表现诗人对国家深深地忧虑。结尾两句,写诗人那愈来愈稀疏的白发,连簪子都插不住了,以动作来写诗人忧愤之深广。全篇诗情景交融,感情深沉,而又含蓄凝练,言简意多,充分体现了诗人“沉郁顿挫”的艺术风格。

公元756年六月叛军攻下长安,肃宗在灵武即位。杜甫只身投奔肃宗,途中被叛军俘获,带到长安,但因官职卑微而未被囚禁,次年三月写下此诗。

春望所见何物?大好河山未改而国破家离,都城残败、遍地乱草、树木空自凄青。首联寄情于物、托感于景,诗情曲折、工巧自然,出手不凡。次联进一步把感时恨别而堕泪惊心的感情寄托于本来是喜心悦目的花鸟身上,更显出作者心中情感之强烈。战争连续到次年三月,造成音信不通、消息断绝,此情人人能解,因此“家书抵万金”极易引起读者共鸣,宜其成为千古名句,流传至今。心中愁闷便频频搔首,乃至发落稀疏、新发短浅,连簪子都几乎要别不住了,足见忧愁之深长不断。且于家国之恨外,又见白发衰落、老之将至,更增一层垂暮之哀。

杜甫留下的诗作中,为后人推崇、传诵的有许多是感时伤乱的作品,特别是那些表现作者仁爱之心和真挚之情的名篇。仁爱与真情永远是产生优秀诗歌的源泉,也是历史用以造就圣贤和明哲的两大元素。

[鉴赏]

唐肃宗至德元载(756)六月,安史叛军攻下唐都长安。七月,杜甫听到唐肃宗在灵武即位的消息,便把家小安顿在鄜州的羌村,去投奔肃宗。途中为叛军俘获,带到长安。因他官卑职微,未被囚禁。《春望》写于次年三月。

诗的前四句写春城败象,饱含感叹;后四句写心念亲人境况,充溢离情。全诗沉着蕴藉,真挚自然。

“国破山河在,城春草木深。”开篇即写春望所见:国都沦陷,城池残破,虽然山河依旧,可是乱草遍地,林木苍苍。一个“破”字,使人怵目惊心,继而一个“深”字,令人满目凄然。司马光说:“‘山河在’,明无余物矣;‘草木深’,明无人矣。”(《温公续诗话》)诗人在此明为写景,实为抒感,寄情于物,托感于景,为全诗创造了气氛。此联对仗工巧,圆熟自然,诗意翻跌。“国破”对“城春”,两意相反。“国破”的颓垣残壁同富有生意的“城春”对举,对照强烈。“国破”之下继以“山河在”,意思相反,出人意表;“城春”原当为明媚之景,而后缀以“草木深”则叙荒芜之状,先后相悖,又是一翻。明代胡震亨极赞此联说:“对偶未尝不精,而纵横变幻,尽越陈规,浓淡浅深,动夺天巧。”(《唐音癸签》卷九)

“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”这两句一般解释是,花鸟本为娱人之物,但因感时恨别,却使诗人见了反而堕泪惊心。另一种解释为,以花鸟拟人,感时伤别,花也溅泪,鸟亦惊心。两说虽则有别,其精神却能相通,一则触景生情,一则移情于物,正见好诗含蕴之丰富。

诗的这前四句,都统在“望”字中。诗人俯仰瞻视,视线由近而远,又由远而近,视野从城到山河,再由满城到花鸟。感情则由隐而显,由弱而强,步步推进。在景与情的变化中,仿佛可见诗人由翘首望景,逐步地转入了低头沉思,自然地过渡到后半部分──想望亲人。

“烽火连三月,家书抵万金。”自安史叛乱以来,“烽火苦教乡信断”,直到如今春深三月,战火仍连续不断。多么盼望家中亲人的消息,这时的一封家信真是胜过“万金”啊!“家书抵万金”,写出了消息隔绝久盼音讯不至时的迫切心情,这是人人心中所有的想法,很自然地使人共鸣,因而成了千古传诵的名句。

“白头搔更短,浑欲不胜簪。”烽火遍地,家信不通,想念远方的惨戚之象,眼望面前的颓败之景,不觉于极无聊赖之际,搔首踌躇,顿觉稀疏短发,几不胜簪。“白发”为愁所致,“搔”为想要解愁的动作,“更短”可见愁的程度。这样,在国破家亡,离乱伤痛之外,又叹息衰老,则更增一层悲哀。

这首诗反映了诗人热爱国家、眷念家人的美好情操,意脉贯通而不平直,情景兼具而不游离,感情强烈而不浅露,内容丰富而不芜杂,格律严谨而不板滞,以仄起仄落的五律正格,写得铿然作响,气度浑灏,因而一千二百余年来一直脍炙人口,历久不衰。

(徐应佩 周溶泉)

江流石不转,遗恨失吞吴。

The Eight-Sided Fortress is founded on his fame;

Beside the changing river, it stands stony as his grief

That he never conquered the Kingdom of Wu.

【白话文】 三国鼎立,孔明的功勋最为卓著,他创制的八卦阵,更是名扬千古。

任凭江流冲击,石头却依然如故,千年遗恨,在于刘备失策想吞吴。

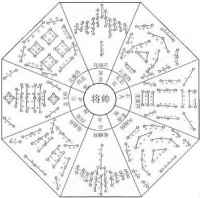

【注释】 1、八阵图:由八种阵势组成的图形,用来操练军队或作战。

2、三分国:指三国时魏、蜀、吴三国。

3、石不转:指涨水时,八阵图的石块仍然不动。

4、失吞吴:是吞吴失策的意思。

【赏析】 这是一首咏怀诗。作者赞颂了诸葛亮的丰功伟绩,尤其称颂他在军事上的才能和建树。三、四句,对刘备吞吴失师,葬送了诸葛亮联吴抗曹统一中国的宏图大业,表示惋惜。末句照应开头,三句照应二句;在内容上,既是怀古,又是抒怀,情中有情,言外有意;在绝句中别树一格。

[鉴赏]

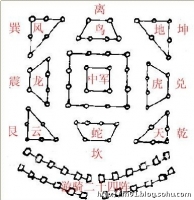

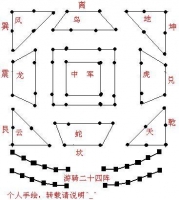

这是作者初到夔州时作的一首咏怀诸葛亮的诗,写于大历元年(766)。“八阵图”,指由天、地、风、云、龙、虎、鸟、蛇八种阵势所组成的军事操练和作战的阵图,是诸葛亮的一项创造,反映了他卓越的军事才能。

“功盖三分国,名成八阵图”,这两句赞颂诸葛亮的丰功伟绩。第一句是从总的方面写,说诸葛亮在确立魏蜀吴三分天下、鼎足而立局势的过程中,功绩最为卓绝。三国并存局面的形成,固然有许多因素,而诸葛亮辅助刘备从无到有地创建蜀国基业,应该说是重要原因之一。杜甫这一高度概括的赞语,客观地反映了三国时代的历史真实。第二句是从具体的方面来写,说诸葛亮创制八阵图使他声名更加卓著。对这一点古人曾屡加称颂,如成都武侯祠中的碑刻就写道:“一统经纶志未酬,布阵有图诚妙略。”“江上阵图犹布列,蜀中相业有辉光。”而杜甫的这句诗则是更集中、更凝炼地赞颂了诸葛亮的军事业绩。

头两句诗在写法上用的是对仗句,“三分国”对“八阵图”,以全局性的业绩对军事上的贡献,显得精巧工整,自然妥帖。在结构上,前句劈头提起,开门见山;后句点出诗题,进一步赞颂功绩,同时又为下面凭吊遗迹作了铺垫。

“江流石不转,遗恨失吞吴。”这两句就“八阵图”的遗址抒发感慨。“八阵图”遗址在夔州西南永安宫前平沙上。据《荆州图副》和刘禹锡《嘉话录》记载,这里的八阵图聚细石成堆,高五尺,六十围,纵横棋布,排列为六十四堆,始终保持原来的样子不变,即使被夏天大水冲击淹没,等到冬季水落平川,万物都失故态,唯独八阵图的石堆却依然如旧,六百年来岿然不动。前一句极精炼地写出了遗迹这一富有神奇色彩的特征。“石不转”,化用了《诗经·邶风·柏舟》中的诗句“我心匪石,不可转也”。在作者看来,这种神奇色彩和诸葛亮的精神心志有内在的联系:他对蜀汉政权和统一大业忠贞不二,矢志不移,如磐石之不可动摇。同时,这散而复聚、长年不变的八阵图石堆的存在,似乎又是诸葛亮对自己赍志以殁表示惋惜、遗憾的象征,所以杜甫紧接着写的最后一句是“遗恨失吞吴”,说刘备吞吴失计,破坏了诸葛亮联吴抗曹的根本策略,以致统一大业中途夭折,而成了千古遗恨。

当然,这首诗与其说是在写诸葛亮的“遗恨”,无宁说是杜甫在为诸葛亮惋惜,并在这种惋惜之中渗透了杜甫“伤己垂暮无成”(黄生语)的抑郁情怀。

这首怀古绝句,具有融议论入诗的特点。但这种议论并不空洞抽象,而是语言生动形象,抒情色彩浓郁。诗人把怀古和述怀融为一体,浑然不分,给人一种此恨绵绵、余意不尽的感觉。

(吴小林)

遥怜小儿女,未解忆长安。

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。

何时倚虚幌,双照泪痕干。

Watching it alone from the window of her chamber-

For our boy and girl, poor little babes,

Are too young to know where the Capital is.

Her cloudy hair is sweet with mist,

Her jade-white shoulder is cold in the moon.

...When shall we lie again, with no more tears,

Watching this bright light on our screen?

【白话文】 今晚圆圆的秋月多么皎洁美好,

你在鄜州闺中却只能一人独看。

我遥想那些可爱的小儿幼女们,

还不理解你望月怀人思念长安!

夜深露重你乌云似的头发湿了?月光如水你如玉的臂膀可受寒?

何时能依偎共赏轻纱般的月华?让月华照干我俩满是泪痕的脸!

【注释】 鄜(fū )州:地名,今陕西富县。当时杜甫的家属在鄜州的羌村,杜甫在长安。这两句设想妻子在鄜州独自对月怀人的情景。

闺中:指妻子

清辉:指月光

怜:爱。未解:尚不懂得

夜雾本无香,香从妻子的云鬟中散出;凄清的月光照在妻子的玉臂上,显得寒凉。湿、寒二字,写出夜已深而人未寐的情景。

虚幌:悬挂起的帷幔,透明的窗帷。双照:与上面的"独看"对应,表示对未来团聚的期望。

鬟huán:妇女的梳成环形的发卷

【赏析】 这首诗作于至德元年(756)。是年八月,杜甫携家逃难州,自己投奔灵武的肃宗行在,被叛军掳至长安。诗是秋天月夜的怀妻之作。 望月怀思,自古皆然。但诗人不写自己望月怀妻,却设想妻子望月怀念自己,又以儿女(因为年幼)“ 未解母亲忆长安”之意,衬出妻之“孤独”凄然,进而盼望聚首相倚,双照团圆。反映了乱离时代人民的痛苦之情。词旨婉切,章法紧密,写离情别绪,感人肺腑。

天宝十五年(756)五月,杜甫从奉先移家至潼关以北的白水。六月,安史叛军破潼关,玄宗奔蜀,杜甫只得携眷北行,至鄜州暂住。七月,肃宗李亨即位灵武,杜甫只身前去投奔,途中被叛军掳至长安。这首诗就是身陷贼营的杜甫八月在长安所作。没有那场惊天动地的大战祸,便没有诗人的这番家人离散,身陷绝境的悲惨经历。而如果没有这番特殊的经历,要产生诗中的哀惋凄切、深挚缠绵的离情也是不可想象的。此诗的重要价值,确乎在于它所反映的是典型环境中的典型情感这一点上。

不过使得这首诗在众多的抒写乱世之离情的作品中高标独秀的,却无疑是作者匠心独运的新奇角度与抒写章法。在这里,老杜并不一般地就景敷情、缘情述事,而是别出心裁从思念对象一边落笔,从头至尾细致熨帖地描摹自己想象中的对方的景况。无限的深情、痴情都从这一系列想象描写中流泻而出,达到了抒情的极致。首联二句,绝不说自己望月而忆妻,偏说妻子见月而思己,比起一般的直诉自己的情感的忆内之作,一开篇意思就深了一层。前人写过“隔千里兮共明月”(谢庄《月赋》)和“天涯共此时”(张九龄《望月怀远》)一类的名句,那都是兼及“忆”与“被忆”双方的,这里却偏偏只提被忆的一方,抒写角度的转换,使得辞旨婉切,更显出诗人对妻子的一往情深。妻子身边,是时时尾随着可爱的小儿女的。诗人月夜思妻,必然密不可分地念及孩子。可是颔联二句不正面说自己望月忆儿女,偏说儿女随母望月,又想象儿女幼小,尚不解望月而思念身陷长安的慈父。真是此情此景,将何以堪!诗人刻骨铭心的忆内之情,又在这痛苦的想象中更深入一层。第三联,想象愈加具体化,虚拟妻子在这个夜晚望月怀夫、久久不眠的情景,是整首诗中意境最优美,辞采最清丽的抒情句子。鬟湿而臂寒,状看月之久与怀人之痴。月色愈好而痛苦愈增,夜深天寒都浑然不觉。这位闺中娘子是如此多情而执着,难道还不值得我们的诗人深切思念吗?王嗣奭《杜臆》认为此联“语丽情悲”。实为中肯。诗的末联,方才将抒情主人公自己的形象摆进去,仍以想象之笔结情。这是盼望相思之愿能偿,有朝一日伉俪重逢,双双对此明月舒愁,抹掉战乱带来的伤痛痕迹。这里对前文的承接照应十分细密周到,表现出诗人情感之深婉沉绵,如“双”承“独”,“照”承“月”,“泪痕干”反衬双方各自“独看”时的泪流不止,这些都真切地传达出诗人憎恨乱离,盼望团圆的迫切心情。

[赏析]

天宝十五载(756)春,安禄山由洛阳攻潼关。五月,杜甫从奉先移家至潼关以北白水(今陕西白水县)的舅父处。六月,长安陷落,玄宗逃蜀,叛军入白水,杜甫携家逃往鄜州羌村。七月,肃宗在灵武(今宁夏灵武县)即位,杜甫获悉即从鄜州只身奔向灵武,不料途中被安史叛军所俘,押回长安。这首诗即是困居长安时所作,表达了对离乱中的妻子家小的深切挂念。情深意真,明白如话,丝毫不见为律诗束缚的痕迹。诗的构思采用从对方设想的方式,"心已驰神到彼,诗从对面飞来,悲婉微至,精丽绝伦,又妙在无一字不从月色照出也"(《读杜心解》)。后世诗人常常学此法度。

题为《月夜》,作者看到的是长安月。如果从自己方面落墨,一入手应该写“今夜长安月,客中只独看”。但他更焦心的不是自己失掉自由、生死未卜的处境,而是妻子对自己的处境如何焦心。所以悄焉动容,神驰千里,直写“今夜鄜州月,闺中只独看”。这已经透过一层。自己只身在外,当然是独自看月。妻子尚有儿女在旁,为什么也“独看”呢?“遥怜小儿女,未解忆长安”一联作了回答。妻子看月,并不是欣赏自然风光,而是“忆长安”,而小儿女未谙世事,还不懂得“忆长安”啊!用小儿女的“不解忆”反衬妻子的“忆”,突出了那个“独”字,又进一层。

在一二两联中,“怜”字,“忆”字,都不宜轻易滑过。而这,又应该和“今夜”、“独看”联系起来加以吟味。明月当空,月月都能看到。特指“今夜”的“独看”,则心目中自然有往日的“同看”和未来的“同看”。未来的“同看”,留待结句点明。往日的“同看”,则暗含于一二两联之中。“今夜鄜州月,闺中只独看。遥怜小儿女,未解忆长安。” ——这不是分明透露出他和妻子有过“同看”鄜州月而共“忆长安”的往事吗?我们知道,安史之乱以前,作者困处长安达十年之久,其中有一段时间,是与妻子在一起度过的。和妻子一同忍饥受寒,也一同观赏长安的明月,这自然就留下了深刻的记忆。当长安沦陷,一家人逃难到了羌村的时候,与妻子“同看”鄜州之月而共“忆长安”,已不胜其辛酸!如今自己身陷乱军之中,妻子“独看”鄜州之月而“忆长安”,那“忆”就不仅充满了辛酸,而且交织着忧虑与惊恐。这个“忆”字,是含意深广,耐人寻思的。往日与妻子同看鄜州之月而“忆长安”,虽然百感交集,但尚有自己为妻子分忧;如今呢,妻子“独看”鄜州之月而“忆长安”,“遥怜”小儿女们天真幼稚,只能增加她的负担,哪能为她分忧啊!这个“怜”字,也是饱含深情,感人肺腑的。

第三联通过妻子独自看月的形象描写,进一步表现“忆长安”。雾湿云鬟,月寒玉臂。望月愈久而忆念愈深,甚至会担心她的丈夫是否还活着,怎能不热泪盈眶?而这,又完全是作者想象中的情景。当想到妻子忧心忡忡,夜深不寐的时候,自己也不免伤心落泪。两地看月而各有泪痕,这就不能不激起结束这种痛苦生活的希望;于是以表现希望的诗句作结:“何时倚虚幌,双照泪痕干?”“双照”而泪痕始干,则“独看”而泪痕不干,也就意在言外了。

这首诗借看月而抒离情,但所抒发的不是一般情况下的夫妇离别之情。作者在半年以后所写的《述怀》诗中说:“去年潼关破,妻子隔绝久”;“寄书问三川(鄜州的属县,羌村所在),不知家在否”;“几人全性命?尽室岂相偶!”两诗参照,就不难看出“独看”的泪痕里浸透着天下乱离的悲哀,“双照”的清辉中闪耀着四海升平的理想。字里行间,时代的脉搏是清晰可辨的。

题为《月夜》,字字都从月色中照出,而以“独看”、“双照”为一诗之眼。“独看”是现实,却从对面着想,只写妻子“独看”鄜州之月而“忆长安”,而自己的“独看”长安之月而忆鄜州,已包含其中。“双照”兼包回忆与希望:感伤“今夜”的“独看”,回忆往日的同看,而把并倚“虚幌”(薄帷)、对月舒愁的希望寄托于不知“何时”的未来。词旨婉切,章法紧密。如黄生所说:“五律至此,无忝诗圣矣!”

耶娘妻子走相送,尘埃不见咸阳桥。

牵衣顿足拦道哭,哭声直上干云霄!

道旁过者问行人,行人但云点行频。

或从十五北防河,便至四十西营田。

去时里正与裹头,归来头白还戍边!

边亭流血成海水,武皇开边意未已。

君不闻,汉家山东二百州,千村万落生荆杞!

纵有健妇把锄犁,禾生陇亩无东西。

况复秦兵耐苦战,被驱不异犬与鸡。

长者虽有问,役夫敢申恨?

且如今年冬,未休关西卒。

县官急索租,租税从何出?

信知生男恶,反是生女好。

生女犹得嫁比邻,生男埋没随百草!

君不见,青海头,古来白骨无人收。

新鬼烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾!

The war-horses whinny.

Each man of you has a bow and a quiver at his belt.

Father, mother, son, wife, stare at you going,

Till dust shall have buried the bridge beyond Changan.

They run with you, crying, they tug at your sleeves,

And the sound of their sorrow goes up to the clouds;

And every time a bystander asks you a question,

You can only say to him that you have to go.

...We remember others at fifteen sent north to guard the river

And at forty sent west to cultivate the campfarms.

The mayor wound their turbans for them when they started out.

With their turbaned hair white now, they are still at the border,

At the border where the blood of men spills like the sea –

And still the heart of Emperor Wu is beating for war.

...Do you know that, east of China's mountains, in two hundred districts

And in thousands of villages, nothing grows but weeds,

And though strong women have bent to the ploughing,

East and west the furrows all are broken down?

...Men of China are able to face the stiffest battle,

But their officers drive them like chickens and dogs.

Whatever is asked of them,

Dare they complain?

For example, this winter

Held west of the gate,

Challenged for taxes,

How could they pay?

...We have learned that to have a son is bad luck-

It is very much better to have a daughter

Who can marry and live in the house of a neighbour,

While under the sod we bury our boys.

...Go to the Blue Sea, look along the shore

At all the old white bones forsaken –

New ghosts are wailing there now with the old,

Loudest in the dark sky of a stormy day.

【白话文】 车辆隆隆响,战马萧萧鸣,出征士兵弓箭各自佩在腰。

爷娘妻子儿女奔跑来相送,尘埃飞扬不见咸阳桥。

拦在路上牵着士兵衣服顿脚哭,哭声直上天空冲云霄。

路旁经过的人问出征士兵怎么样,出征士兵只是说按名册征兵很频繁。

有的人十五岁到黄河以北去戍守,有的人四十岁到西部边疆去种田。

去时里长给有的壮丁裹头巾,他们回时已经白头还要去守边。

边疆无数士兵流血形成了海水,武皇开拓边疆的念头还没停止。

您没听说汉家华山以东两百州,百千村落长满了草木。

即使有健壮的妇女手拿锄犁耕种,田土里的庄稼也长得没有东西行列。

况且秦地的士兵又能够苦战,被驱使去作战与鸡狗没有分别。

尽管长辈有疑问,服役的人们怎敢伸诉怨恨?

就象今年冬天,还没有停止征调函谷关以西的士兵。

县官紧急地催逼百姓交租税,租税从哪里出?

如果确实知道生男孩是坏事情,反而不如生女孩好。

生下女孩还能够嫁给近邻,生下男孩死于沙场埋没在荒草间。

您没有看见,青海的边上,自古以来战死士兵的白骨没人掩埋。

新鬼烦恼地怨恨旧鬼哭泣,天阴雨湿时众鬼啾啾地喊叫。

【注释】 1.行:本是乐府歌曲中的一种体裁。但《兵车行》是杜甫自创的新题。

2.辚辚:车轮声。萧萧:马鸣声。行人:指被征出发的士兵。

3.走:奔跑。咸阳桥:在咸阳西南,横跨渭水的一座大桥。

4.干:冲。

5.过者:过路的人,这里是杜甫自称。点行:当时征兵用语,即按名册点名征召出征。"但云"以下,全是行人的答话。

6.或:不定指代词,有的、有的人。防河:当时常与吐蕃发生战争,曾征召陇右、关中、朔方诸军集结河西一带防御。因其地在长安以北,所以说"北防河"。西营田:古时实行屯田制,军队无战事即种田,有战事即作战。"西营田"也是防备吐蕃的。

7.里正:唐制,每百户设一里正,负责管理户口。检查民事、催促赋役等。右时以皂罗(黑绸)三尺裹头,曰头巾。新兵因为年纪小,所以需要里正给他裹头。

8.武皇:汉武帝刘彻。唐诗中常有以汉指唐的委婉避讳方式。这里借武皇代指唐玄宗。因为二者都有穷兵黩武之举。开边:用武力开拓边疆。

9.汉家:代指唐。荆杞:荆棘与杞柳,都是野生灌木。

10.秦兵:指关中一带的士兵。耐苦战--能顽强苦战。这句说关中的士兵能顽强苦战,像鸡狗一样被赶上战场卖命。

11.长者:即上文的"道旁过者",即杜甫。征人敬称他为"长者"。"役夫敢伸恨":征人自言不敢诉说心中的冤屈愤恨。这是反诘语气,表现士卒敢怒而不敢言的情态。

12.关西:当时指函谷关以西的地方。这两句说,因为对吐蕃的战争还未结束,所以关西的士兵都未能罢遣还家。

13.比邻:近邻。

14.青海头:即青海边。这里是自汉代以来,汉族经常与西北少数民族发生战争的地方。唐初也曾在这一带与突厥、吐蕃发生大规模的战争。

15.啾啾:象声词,表示一种呜咽之声。

【赏析】 题解:这首诗是讽世伤时之作,也是杜诗中的名篇,为历代所推崇。诗旨在讽刺唐玄宗穷兵黩武给人民带来莫大的灾难,充满非战色彩。 诗的开头七句为第一段,写军人家属送别儿子、丈夫出征的悲惨情景,描绘了一幅震人心弦的送别图。“道旁”十四句为第二段,通过设问,役人直诉从军后妇女代耕,农村萧条零落的境况。“长者” 十四句为第三段,写征夫久不得息,连年征兵,百姓唯恐生男和青海战场尸骨遍野,令人不寒而的情况。全诗把唐王朝穷兵黩武的罪恶,揭露得尽致淋漓。 诗寓情于叙事之中,在叙述中张翕变化有序,前后呼应,严谨缜密。诗的字数杂言互见,韵脚平仄互换,声调抑扬顿挫,情意低昂起伏。既井井有条,又曲折多变,真可谓 “新乐府”诗的典范。

这是一首反对唐玄宗穷兵黩武的政治讽刺诗,可能作于天宝十载(751)。天宝以后,唐王朝对我国边疆少数民族的征战越来越频繁,战争的性质,已由天宝以前的制止侵扰,安定边疆,转化为残酷征伐。连年征战,给边疆民族和中原人民都带来深重的灾难。

《资治通鉴》卷216载:"天宝十载四月,剑南节度使鲜于仲通讨南诏蛮,大败于沪南。时仲通将兵八万,……军大败,士卒死者六万人,仲通仅以身免。杨国忠掩其败状,仍叙其战功。……制大募两京及河南北兵以击南诏。人闻云南多瘴疬,未战,士卒死者十八九,莫肯应募。杨国忠遣御史分道捕人,连枷送诣军所。……于是行者愁怨,父母妻子送之,所在哭声振野?"

这首诗大概就是为此事而作的(沈德潜认为此诗乃"为明皇用兵吐番而作"(《唐诗别裁》),不确)。全诗分为两大段:首段叙事,写送别的惨状。"问行人"以下为第二段,由征夫诉苦,是记言。诗人深刻地揭露了李唐王朝穷兵黩武给人民造成的深重灾难,表达了对人民不幸的真挚而深厚的同情。这是杜甫第一首为人民的苦难而写作的诗歌。

这是一首七言歌行,诗中多处使用了民歌的"顶真"手法,诵读起来,累累如贯珠,音调和谐动听。另外,还运用了对话方式和一些口语,使读者有身临现场的真切感。《唐宋诗醇》云:"此体创自老杜,讽刺时事而托为征夫问答之词。言之者无罪,闻之者足以为戒,《小雅》遗音也。篇首写得行色匆匆,笔势汹涌,如风潮骤至,不可逼视。以下出点行之频,出开边之非,然后正说时事,末以惨语结之。词意沉郁,音节悲壮,此天地商声,不可强为也。"

[鉴赏]

天宝以后,唐王朝对西北、西南少数民族的战争越来越频繁。这连年不断的大规模战争,不仅给边疆少数民族带来沉重灾难,也给广大中原地区人民带来同样的不幸。

据《资治通鉴》卷二百一十六载:“天宝十载四月,剑南节度使鲜于仲通讨南诏蛮,大败于泸南。时仲通将兵八万,……军大败,士卒死者六万人,仲通仅以身免。杨国忠掩其败状,仍叙其战功。……制大募两京及河南北兵以击南诏。人闻云南多瘴疠,未战,士卒死者什八九,莫肯应募。杨国忠遣御史分道捕人,连枷送诣军所。……于是行者愁怨,父母妻子送之,所在哭声振野。”这段历史记载,可当作这首诗的说明来读。而这首诗则艺术地再现了这一社会现实。

“行”是乐府歌曲的一种体裁。杜甫的《兵车行》没有沿用古题,而是缘事而发,即事名篇,自创新题,运用乐府民歌的形式,深刻地反映了人民的苦难生活。

诗歌从蓦然而起的客观描述开始,以重墨铺染的雄浑笔法,如风至潮来,在读者眼前突兀展现出一幅震人心弦的巨幅送别图:兵车隆隆,战马嘶鸣,一队队被抓来的穷苦百姓,换上了戎装,佩上了弓箭,在官吏的押送下,正开往前线。征夫的爷娘妻子乱纷纷地在队伍中寻找、呼喊自己的亲人,扯着亲人的衣衫,捶胸顿足,边叮咛边呼号。车马扬起的灰尘,遮天蔽日,连咸阳西北横跨渭水的大桥都被遮没了。千万人的哭声汇成震天的巨响在云际回荡。“耶娘妻子走相送”,一个家庭支柱、主要劳动力被抓走了,剩下来的尽是些老弱妇幼,对一个家庭来说不啻是一个塌天大祸,怎么不扶老携幼,奔走相送呢?一个普通“走”字,寄寓了诗人多么浓厚的感情色彩!亲人被突然抓兵,又急促押送出征,眷属们追奔呼号,去作那一刹那的生死离别,是何等仓促,何等悲愤!“牵衣顿足拦道哭”,一句之中连续四个动作,又把送行者那种眷恋、悲怆、愤恨、绝望的动作神态,表现得细腻入微。诗人笔下,灰尘弥漫,车马人流,令人目眩;哭声遍野,直冲云天,震耳欲聋!这样的描写,给读者以听觉视觉上的强烈感受,集中展现了成千上万家庭妻离子散的悲剧,令人触目惊心!

接着,从“道旁过者问行人”开始,诗人通过设问的方法,让当事者,即被征发的士卒作了直接倾诉。

“道旁过者”即过路人,也就是杜甫自己。上面的凄惨场面,是诗人亲眼所见;下面的悲切言辞,又是诗人亲耳所闻。这就增强了诗的真实感。“点行频”,意思是频繁地征兵,是全篇的“诗眼”。它一针见血地点出了造成百姓妻离子散,万民无辜牺牲,全国田亩荒芜的根源。接着以一个十五岁出征,四十岁还在戍边的“行人”作例,具体陈述“点行频”,以示情况的真实可靠。“边庭流血成海水,武皇开边意未已。”“武皇”,是以汉喻唐,实指唐玄宗。杜甫如此大胆地把矛头直接指向了最高统治者,这是从心底迸发出来的激烈抗议,充分表达了诗人怒不可遏的悲愤之情。

诗人写到这里,笔锋陡转,开拓出另一个惊心动魄的境界。诗人用“君不闻”三字领起,以谈话的口气提醒读者,把视线从流血成海的边庭转移到广阔的内地。诗中的“汉家”,也是影射唐朝。华山以东的原田沃野千村万落,变得人烟萧条,田园荒废,荆棘横生,满目凋残。诗人驰骋想象,从眼前的闻见,联想到全国的景象,从一点推及到普遍,两相辉映,不仅扩大了诗的表现容量,也加深了诗的表现深度。

从“长者虽有问”起,诗人又推进一层。“长者”,是征夫对诗人的尊称。“役夫”是士卒自称。“县官”指唐王朝。“长者”二句透露出统治者加给他们的精神桎梏,但是压是压不住的,下句就终究引发出诉苦之词。敢怒而不敢言,而后又终于说出来,这样一阖一开,把征夫的苦衷和恐惧心理,表现得极为细腻逼真。这几句写的是眼前时事。因为“未休关西卒”,大量的壮丁才被征发。而“未休关西卒”的原因,正是由于“武皇开边意未已”所造成。“租税从何出?”又与前面的“千村万落生荆杞”相呼应。这样前后照应,层层推进,对社会现实的揭示越来越深刻。这里忽然连用了几个短促的五言句,不仅表达了戍卒们沉痛哀怨的心情,也表现出那种倾吐苦衷的急切情态。这样通过当事人的口述,又从抓兵、逼租两个方面,揭露了统治者的穷兵黩武加给人民的双重灾难。

诗人接着感慨道:如今是生男不如生女好,女孩子还能嫁给近邻,男孩子只能丧命沙场。这是发自肺腑的血泪控诉。重男轻女,是封建社会制度下普遍存在的社会心理。但是由于连年战争,男子的大量死亡,在这一残酷的社会条件下,人们却一反常态,改变了这一社会心理。这个改变,反映出人们心灵上受到多么严重的摧残啊!最后,诗人用哀痛的笔调,描述了长期以来存在的悲惨现实:青海边的古战场上,平沙茫茫,白骨露野,阴风惨惨,鬼哭凄凄。寂冷阴森的情景,令人不寒而栗。这里,凄凉低沉的色调和开头那种人声鼎沸的气氛,悲惨哀怨的鬼泣和开头那种惊天动地的人哭,形成了强烈的对照。这些都是“开边未已”所导致的恶果。至此,诗人那饱满酣畅的激情得到了充分的发挥,唐王朝穷兵黩武的罪恶也揭露得淋漓尽致。

《兵车行》是杜诗名篇,为历代推崇。它揭露了唐玄宗长期以来的穷兵黩武,连年征战,给人民造成了巨大的灾难,具有深刻的思想内容。在艺术上也很突出。首先是寓情于叙事之中。这篇叙事诗,无论是前一段的描写叙述,还是后一段的代人叙言,诗人激切奔越、浓郁深沉的思想感情,都自然地融汇在全诗的始终,诗人那种焦虑不安、忧心如焚的形象也仿佛展现在读者面前。其次在叙述次序上参差错落前后呼应,舒得开,收得起,变化开阖,井然有序。第一段的人哭马嘶、尘烟滚滚的喧嚣气氛,给第二段的倾诉苦衷作了渲染铺垫;而第二段的长篇叙言,则进一步深化了第一段场面描写的思想内容,前后辉映,互相补充。同时,情节的发展与句型、音韵的变换紧密结合,随着叙述,句型、韵脚不断变化,三、五、七言,错杂运用,加强了诗歌的表现力。如开头两个三字句,急促短迫,扣人心弦。后来在大段的七字句中,忽然穿插上八个五字句,表现“行人”那种压抑不住的愤怒哀怨的激情,格外传神。用韵上,全诗八个韵,四平四仄,平仄相间,抑扬起伏,声情并茂。再次,是在叙述中运用过渡句和习用词语,如在大段代人叙言中,穿插“道旁过者问行人,行人但云点行频。”“长者虽有问,役夫敢申恨?”和“君不见”、“君不闻”等语,不仅避免了冗长平板,还不断提示,惊醒读者,造成了回肠荡气的艺术效果。诗人还采用了民歌的接字法,如“牵衣顿足拦道哭,哭声直上干云霄”。“道旁过者问行人,行人但云点行频”等,这样蝉联而下,累累如贯珠,朗读起来,铿锵和谐,优美动听。最后,采用了通俗口语,如“耶娘妻子”、“牵衣顿足拦道哭”、“被驱不异犬与鸡”等,清新自然,明白如话,是杜诗中运用口语非常突出的一篇。前人评及此,曾这样说:“语杂歌谣,最易感人,愈浅愈切。”这些民歌手法的运用,给诗增添了明快而亲切的感染力。

(郑庆笃)

怅望千秋一洒泪,萧条异代不同时。

江山故宅空文藻,云雨荒台岂梦思。

最是楚宫俱泯灭,舟人指点到今疑。

Romantic and refined, he too is my teacher.

Sadly looking across a thousand autumns, one shower of tears,

Melancholy in different epochs, not at the same time.

Among rivers and mountains his old abode – empty his writings;

Deserted terrace of cloud and rain – surely not just imagined in a dream?

Utterly the palaces of Chu are all destroyed and ruined,

The fishermen pointing them out today are unsure.

【白话文】 默诵草木摇落深知宋玉为何悲秋;他学问渊博文辞精采算是我老师。

相隔千秋追怀怅望叫人不免流涕;索寞萧条我和他相似却生非同时。

江山犹在故宅仍存只有文采空留;他的云雨楼台岂是说梦而无讽意?

最可感慨的是当年楚宫早已泯灭;至今船夫还带疑地指点这些古迹。

【注释】 1、风流儒雅:指宋玉的文采和学问。

2、萧条句:意谓自己虽与宋玉隔开几代,萧条之感却是相同。

3、云雨句:宋玉曾作《高唐赋》,述楚王游高唐(楚台观名),梦见一妇人,自称巫山之女,王因幸之,去而辞曰:"妾在巫山之阳,高丘之,旦为行云,暮为行雨,朝朝暮暮,阳台之下。"阳台:山名,在四川巫山县。岂梦思:意谓宋玉作《高唐赋》,难道只是说梦,并无讽谏之意?

4、最是两句:意谓最感慨的是,楚宫今已泯灭,因后世一直流传这个故事,至今船只经过时,舟人还带疑似的口吻指点着这些古迹。

【赏析】 这是推崇宋玉的诗。诗的前半感慨宋玉生前怀才不遇,后半则为其身后索寞鸣不平。诗是作者亲临实地凭吊后写成的,因而体会深切,议论精辟,发人深省。诗中的草木摇落,景物萧条,江山云雨,故宅荒台,舟人指点的情景,都是诗人触景生情,所抒发出来的感慨。它把历史陈迹和诗人哀伤交融在一起,深刻地表现了主题。全诗铸词溶典,精警切实。有人认为,杜甫之"怀宋玉,所以悼屈原;悼屈原者,所以自悼也。"这种说法自有见地。

[鉴赏]

《咏怀古迹五首》是杜甫大历元年(766)在夔州写成的一组诗。夔州和三峡一带本来就有宋玉、王昭君、刘备、诸葛亮、庚信等人留下的古迹,杜甫正是借这些古迹,怀念古人,同时也抒写自己的身世家国之感。这首《咏怀古迹》是杜甫凭吊楚国著名辞赋作家宋玉的。宋玉的《高唐神女赋》写楚襄王和巫山神女梦中欢会故事,因而传为巫山佳话。又相传在江陵有宋玉故宅。所以杜甫暮年出蜀,过巫峡,至江陵,不禁怀念楚国这位作家,勾起身世遭遇的同情和悲慨。在杜甫看来,宋玉既是词人,更是志士。而他生前身后却都只被视为词人,其政治上失志不遇,则遭误解,至于曲解。这是宋玉一生遭遇最可悲哀处,也是杜甫自己一生遭遇最为伤心处。这诗便是瞩目江山,怅望古迹,吊宋玉,抒己怀;以千古知音写不遇之悲,体验深切;于精警议论见山光天色,艺术独到。

杜甫到江陵,在秋天。宋玉名篇《九辩》正以悲秋发端:“悲哉秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰。”其辞旨又在抒写“贫士失职而志不平”,与杜甫当时的情怀共鸣,因而便借以兴起本诗,简洁而深切地表示对宋玉的了解、同情和尊敬,同时又点出了时节天气。“风流儒雅”是庚信《枯树赋》中形容东晋名士兼志士殷仲文的成语,这里借以强调宋玉主要是一位政治上有抱负的志士。“亦吾师”用王逸说:“宋玉者,屈原弟子也。闵惜其师忠而被逐,故作《九辩》以述其志。”这里借以表示杜甫自己也可算作师承宋玉,同时表明本诗旨意也在闵惜宋玉,“以述其志”。所以次联接着就说明自己虽与宋玉相距久远,不同朝代,不同时代,但萧条不遇,惆怅失志,其实相同。因而望其遗迹,想其一生,不禁悲慨落泪。

诗的前半感慨宋玉生前,后半则为其身后不平。这片大好江山里,还保存着宋玉故宅,世人总算没有遗忘他。但人们只欣赏他的文采词藻,并不了解他的志向抱负和创作精神。这不符宋玉本心,也无补于后世,令人惘然,故曰“空”。就象眼前这巫山巫峡,使人想起宋玉的《高唐神女赋》。它的故事题材虽属荒诞梦想,但作家的用意却在讽谏君主淫惑。然而世人只把它看作荒诞梦想,欣赏风流艳事。这更从误解而曲解,使有益作品阉割成荒诞故事,把有志之士歪曲为无谓词人。这一切,使宋玉含屈,令杜甫伤心。而最为叫人痛心的是,随着历史变迁,岁月消逝,楚国早已荡然无存,人们不再关心它的兴亡,也更不了解宋玉的志向抱负和创作精神,以至将曲解当史实,以讹传讹,以讹为是。到如今,江船经过巫山巫峡,船夫们津津有味,指指点点,谈论着哪个山峰荒台是楚王神女欢会处,哪片云雨是神女来临时。词人宋玉不灭,志士宋玉不存,生前不获际遇,身后为人曲解。宋玉悲在此,杜甫悲为此。前人或说,此“言古人不可复作,而文采终能传也”,则恰与杜甫本意相违,似为非是。

显然,体验深切,议论精警,耐人寻味,是这诗的突出特点和成就。但这是一首咏怀古迹诗,诗人实到其地,亲吊古迹,因而山水风光自然显露。杜甫沿江出蜀,飘泊水上,旅居舟中,年老多病,生计窘迫,境况萧条,情绪悲怆,本来无心欣赏风景,只为宋玉遗迹触发了满怀悲慨,才洒泪赋诗。诗中的草木摇落,景物萧条,江山云雨,故宅荒台,以及舟人指点的情景,都从感慨议论中出来,蒙着历史的迷雾,充满诗人的哀伤,仿佛确是泪眼看风景,隐约可见,实而却虚。从诗歌艺术上看,这样的表现手法富有独创性。它紧密围绕主题,显出古迹特征,却不独立予以描写,而使之溶于议论,化为情境,渲染着这诗的抒情气氛,增强了咏古的特色。

这是一首七律,要求谐声律,工对仗。但也由于诗人重在议论,深于思,精于义,伤心为宋玉写照,悲慨抒壮志不酬,因而通体用赋,铸词熔典,精警切实,不为律拘。它谐律从乎气,对仗顺乎势,写近体而有古体风味,却不失清丽。前人或讥其“首二句失粘”,只从形式批评,未为中肯。

(倪其心)

江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。

丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。

寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。

夔府孤城落日斜,每依南斗望京华。

听猿实下三声泪,奉使虚随八月槎。

画省香炉违伏枕,山楼粉堞隐悲笳。

请看石上藤萝月,已映洲前芦荻花。

千家山郭静朝晖,日日江楼坐翠微。

信宿渔人还泛泛,清秋燕子故飞飞。

匡衡抗疏功名薄,刘向传经心事违。

同学少年多不贱,五陵裘马自轻肥。

闻道长安似弈棋,百年世事不胜悲。

王侯第宅皆新主,文武衣冠异昔时。

直北关山金鼓震,征西车马羽书迟。

鱼龙寂寞秋江冷,故国平居有所思。

蓬莱宫阙对南山,承露金茎霄汉间。

西望瑶池降王母,东来紫气满函关。

云移雉尾开宫扇,日绕龙鳞识圣颜。

一卧沧江惊岁晚,几回青琐点朝班。

瞿塘峡口曲江头,万里风烟接素秋。

花萼夹城通御气,芙蓉小苑入边愁。

珠帘绣柱围黄鹄,锦缆牙墙起白鸥。

回首可怜歌舞地,秦中自古帝王州。

昆明池水汉时功,武帝旌旗在眼中。

织女机丝虚夜月,石鲸鳞甲动秋风。

波漂菰米沉云黑,露冷莲房坠粉红。

关塞极天惟鸟道,江湖满地一渔翁。

昆吾御宿自逶迤,紫阁峰阴入美陂。

香稻啄余鹦鹉粒,碧梧栖老凤凰枝。

佳人拾翠春相问,仙侣同舟晚更移。

彩笔昔曾干气象,白头吟望苦低垂。

【白话文】 其一:

秋天来了,霜降枫林,枫叶凋零败落,巫山、巫峡一带萧瑟阴森。峡中的江水波浪滔天,好像连天也一起涌过来似的,大概是边塞干戈’扰攘接着了地上的阴气吧。两度菊开,自己仍然漂泊在他乡,不禁伤感落泪,孤独的小舟,还长系着怀念故园的一颗心啊!天渐渐冷了,处处有人移动刀尺在赶制过冬的寒衣,晚上从白帝城的高处传来急促的捣衣裳的砧杵声。

其三:

白帝城里千家万户静静地沐浴在秋日的朝晖中,我天天去江边的楼上,坐着看对面青翠的山峰。连续两夜在船上过夜的渔人,仍泛着小舟在江中漂流,虽已是清秋季节,燕子仍然展翅飞来飞去,汉朝的匡衡向皇帝直谏,他把功名看得很淡薄,刘向传授经学,怎奈事不遂心。古人尚且如此,我更是不必说了,年少时一起求学的同学大都已飞黄腾达了,他们在长安附近的五陵,穿轻裘,乘肥马,过着富贵的生活。

其五:

蓬莱宫正对着巍峨的终南山,承露盘内的金柱高高地耸立在云霄间。西望瑶池,怀疑是王母降落人间,从东边来的祥瑞紫气充满了函谷关。皇上临朝,用以障面的雉尾羽扇慢慢移开,日光照射在皇上穿的绣有龙鳞的衣服上,闪闪发光,我有幸看见了圣上的容颜。自己卧病沧江,一觉醒来,惊奇地发现已经暮年岁晚,几次回想到青琐宫门,也曾点过朝班啊!

【注释】 其一:

(1)秋兴:秋日感兴。

(2)玉露:指霜。

(3)巫山巫峡:这两处均在今四川省巫山县。

(4)江间:指巫峡。兼:连。

(5)两开:两次开放。他日:往日。

(6)一系:长系。

(7)刀尺:指作衣裳的工具。

(8)白帝城:在今四川省奉节县。砧:捣衣石。

其三:

(1)翠微:青的山。

(2)信宿:再宿。

(3)匡衡:字雅圭,汉朝人。抗疏:指臣子对于君命或廷议有所抵制,上疏极谏。

(4)刘向:字子政,汉朝经学家。

(5)轻肥:即轻裘肥马。

其五:

(1)蓬莱:宫殿名。南山:终南山。

(2)承露:即承露盘。金茎:铜柱。

(3)雉尾:指用雉(野鸡)尾羽制成的供皇帝上朝时用以障面的羽扇。

其七:

(1)昆明池:汉时所开,武帝演练水战之处。

(2)织女:指石刻的织女。需夜月:空对夜月。

(3)石鲸:石头凿的鲸鱼。

(4)菰米:又叫菰菜,即菱白。

(5)莲房:莲蓬。坠粉红:指荷花凋谢。

(6)鸟道:鸟飞之道,形容道路险要难行。

【平居】平昔所居

【匡衡】汉匡衡直言时政作宰相,而作者直言遭贬。

【刘向】刘向传经而作九卿,作者欲传经而逢乱世相违。

【同学少年】旧日同学诸少年

【昆明池】汉时所开,武帝演练水师之处。因凿石鲸于池中,每至风雨时,鳞甲皆动。又凿牛郎、织女当机之形。此处指遭安史之乱,故菰米、莲房零落。

秋兴其一,其三,其五,其七选入千家诗

【赏析】 《秋兴》八首是大历元年(766)杜甫五十五岁旅居夔州时的作品。它是八首蝉联、结构严密、抒情深挚的一组七言律诗,体现了诗人晚年的思想感情和艺术成就。

持续八年的安史之乱,至广德元年(763)始告结束,而吐蕃、回纥乘虚而入,藩镇拥兵割据,战乱时起,唐王朝难以复兴了。此时,严武去世,杜甫在成都生活失去凭依,遂沿江东下,滞留夔州。诗人晚年多病,知交零落,壮志难酬,心境是非常寂寞、抑郁的。《秋兴》这组诗,融铸了夔州萧条的秋色,清凄的秋声,暮年多病的苦况,关心国家命运的深情,悲壮苍凉,意境深闳。

这组诗,前人评论较多,其中以王嗣奭《杜臆》的意见最为妥切。他说:“秋兴八首,以第一首起兴,而后七首俱发中怀;或承上,或起下,或互相发,或遥相应,总是一篇文字……”可见八首诗,章法缜密严整,脉络分明,不宜拆开,亦不可颠倒。从整体看,从诗人身在的夔州,联想到长安;由暮年飘零,羁旅江上,面对满目萧条景色而引起国家盛衰及个人身世的感叹;以对长安盛世胜事的追忆而归结到诗人现实的孤寂处境、今昔对比的哀愁。这种忧思不能看作是杜甫一时一地的偶然触发,而是自经丧乱以来,他忧国伤时感情的集中表现。目睹国家残破,而不能有所作为,其中曲折,诗人不忍明言,也不能尽言。这就是他所以望长安,写长安,婉转低回,反复慨叹的道理。

为理解这组诗的结构,须对其内容先略作说明。第一首是组诗的序曲,通过对巫山巫峡的秋色秋声的形象描绘,烘托出阴沉萧森、动荡不安的环境气氛,令人感到秋色秋声扑面惊心,抒发了诗人忧国之情和孤独抑郁之感。这一首开门见山,抒情写景,波澜壮阔,感情强烈。诗意落实在“丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心”两句上,下启第二、三首。第二首写诗人身在孤城,从落日的黄昏坐到深宵,翘首北望,长夜不寐,上应第一首。最后两句,侧重写自己已近暮年,兵戈不息,卧病秋江的寂寞,以及身在剑南,心怀渭北,“每依北斗望京华”,表现出对长安的强烈怀念。第三首写晨曦中的夔府,是第二首的延伸。诗人日日独坐江楼,秋气清明,江色宁静,而这种宁静给作者带来的却是烦扰不安。面临种种矛盾,深深感叹自己一生的事与愿违。第四首是组诗的前后过渡。前三首诗的忧郁不安步步紧逼,至此才揭示它们的中心内容,接触到“每依北斗望京华”的核心:长安象“弈棋”一样彼争此夺,反复不定。人事的更变,纲纪的崩坏,以及回纥、吐蕃的连年进犯,这一切使诗人深感国运大非昔比。对杜甫说来,长安不是个抽象的地理概念,他在这唐代的政治中心住过整整十年,深深印在心上的有依恋,有爱慕,有欢笑,也有到处“潜悲辛”的苦闷。当此国家残破、秋江清冷、个人孤独之际,所熟悉的长安景象,一一浮现眼前。“故国平居有所思”一句挑出以下四首。第五首,描绘长安宫殿的巍峨壮丽,早朝场面的庄严肃穆,以及自己曾得“识圣颜”至今引为欣慰的回忆。值此沧江病卧,岁晚秋深,更加触动他的忧国之情。第六首怀想昔日帝王歌舞游宴之地曲江的繁华。帝王佚乐游宴引来了无穷的“边愁”,清歌曼舞,断送了“自古帝王州”,在无限惋惜之中,隐含斥责之意。第七首忆及长安的昆明池,展示唐朝当年国力昌盛、景物壮丽和物产富饶的盛景。第八首表现了诗人当年在昆吾、御宿、渼陂春日郊游的诗意豪情。“彩笔昔曾干气象”,更是深刻难忘的印象。

八首诗是不可分割的整体,正如一个大型抒情乐曲有八个乐章一样。这个抒情曲以忧念国家兴衰的爱国思想为主题,以夔府的秋日萧瑟,诗人的暮年多病、身世飘零,特别是关切祖国安危的沉重心情作为基调。其间穿插有轻快欢乐的抒情,如“佳人拾翠春相问,仙侣同舟晚更移”;有壮丽飞动、充满豪情的描绘,如对长安宫阙、昆明池水的追述;有表现慷慨悲愤情绪的,如“同学少年多不贱,五陵衣马自轻肥”;有极为沉郁低回的咏叹,如“关塞极天惟鸟道,江湖满地一渔翁”、“白头吟望苦低垂”等。就以表现诗人孤独和不安的情绪而言,其色调也不尽相同。“江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴”,以豪迈、宏阔写哀愁;“信宿渔人还泛泛,清秋燕子故飞飞”,以清丽、宁静写“剪不断、理还乱”的不平静的心绪。总之,八首中的每一首都以自己独特的表现手法,从不同的角度表现基调的思想情绪。它们每一首在八首中又是互相支撑,构成了整体。这样不仅使整个抒情曲错综、丰富,而且抑扬顿挫,有开有阖,突出地表现了主题。王船山对此说:“八首如正变七音旋相为宫而自成一章,或为割裂,则神态尽失矣。”(《船山遗书·唐诗评选》卷四)

《秋兴》八首中,杜甫除采用强烈的对比手法外,反复运用了循环往复的抒情方式,把读者引入诗的境界中去。组诗的纲目是由夔府望长安──“每依北斗望京华”。组诗的枢纽是“瞿塘峡口曲江头,万里风烟接素秋”。从瞿塘峡口到曲江头,相去遥远,诗中以“接”字,把客蜀望京,抚今追昔,忧邦国安危……种种复杂感情交织成一个深厚壮阔的艺术境界。第一首从眼前丛菊的开放联系到“故园”。追忆“故园”的沉思又被白帝城黄昏的四处砧声所打断。这中间有从夔府到长安,又从长安回到夔府的往复。第二首,由夔府孤城按着北斗星的方位遥望长安,听峡中猿啼,想到“画省香炉”。这是两次往复。联翩的回忆,又被夔府古城的悲笳所唤醒。这是第三次往复。第三首虽然主要在抒发悒郁不平,但诗中有“五陵衣马自轻肥”,仍然有夔府到长安的往复。第四、五首,一写长安十数年来的动乱,一写长安宫阙之盛况,都是先从对长安的回忆开始,在最后两句回到夔府。第六首,从瞿塘峡口到曲江头,从目前的万里风烟,想到过去的歌舞繁华。第七首怀想昆明池水盛唐武功,回到目前“关塞极天惟鸟道”的冷落。第八首,从长安的“昆吾……”回到“白头吟望”的现实,都是往复。循环往复是《秋兴》的基本表现方式,也是它的特色。不论从夔府写到长安,还是从追忆长安而归结到夔府,从不同的角度,层层加深,不仅毫无重复之感,还起了加深感情,增强艺术感染力的作用,真可以说是“毫发无遗憾,波澜独老成”(《赠郑谏议十韵》)了。

情景的和谐统一,是抒情诗里一个异常重要的方面。《秋兴》八首可说是一个极好的范例。如“江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴”,波浪汹涌,仿佛天也翻动;巫山风云,下及于地,似与地下阴气相接。前一句由下及上,后一句由上接下。波浪滔天,风云匝地,秋天萧森之气充塞于巫山巫峡之中。我们感到这两句形象有力,内容丰富,意境开阔。诗人不是简单地再现他的眼见耳闻,也不是简单地描摹江流湍急、塞上风云、三峡秋深的外貌特征,诗人捕捉到它们内在的精神,而赋予江水、风云某种性格。这就是天上地下、江间关塞,到处是惊风骇浪,动荡不安;萧条阴晦,不见天日。这就形象地表现了诗人的极度不安,翻腾起伏的忧思和胸中的郁勃不平,也象征了国家局势的变易无常和臲硊不安的前途。两句诗把峡谷的深秋,诗人个人身世以及国家丧乱都包括在里面。这种既掌握景物的特点,又把自己人生经验中最深刻的感情融会进去,用最生动、最有概括力的语言表现出来,这样景物就有了生命,而作者企图表现的感情也就有所附丽。情因景而显,景因情而深。语简而意繁,心情苦闷而意境开阔(意指不局促,不狭窄)。苏东坡曾说:“赋诗必此诗,定知非诗人”(《书鄢陵王主簿所画折枝二首》),确实是有见识、有经验之谈。

杜甫住在成都时,在《江村》里说“自去自来堂上燕”,从栖居草堂的燕子的自去自来,表现诗人所在的江村长夏环境的幽静,显示了诗人漂泊后,初获暂时安定生活时自在舒展的心情。在《秋兴》第三首里,同样是燕飞,诗人却说:“清秋燕子故飞飞。”诗人日日江楼独坐,百无聊赖中看着燕子的上下翩翩,燕之辞归,好象故意奚落诗人的不能归,所以说它故意飞来绕去。一个“故”字,表现出诗人心烦意乱下的着恼之情。又如“瞿塘峡口曲江头,万里风烟接素秋”,瞿塘峡在夔府东,临近诗人所在之地,曲江在长安东南,是所思之地。黄生《杜诗说》:“二句分明在此地思彼地耳,却只写景。杜诗至化处,景即情也”,不失为精到语。至如“花萼夹城通御气,芙蓉小苑入边愁”的意在言外;“鱼龙寂寞秋江冷”的写秋景兼自喻;“请看石上藤萝月,已映洲前芦荻花”的纯是写景,情也在其中。这种情景交融的例子,八首中处处皆是。

前面所说的情景交融,是指情景一致,有力地揭示诗人丰富复杂的内心世界所产生的艺术效果。此外,杜甫善于运用壮丽、华美的字和词表现深沉的忧伤。《秋兴》里,把长安昔日的繁华昌盛描绘得那么气象万千,充满了豪情,诗人早年的欢愉说起来那么快慰、兴奋。对长安的一些描写,不仅与回忆中的心情相适应,也与诗人现实的苍凉感情成为统一不可分割、互相衬托的整体。这更有助读者体会到诗人在国家残破、个人暮年漂泊时极大的忧伤和抑郁。诗人愈是以满腔热情歌唱往昔,愈使人感受到诗人虽老衰而忧国之情弥深,其“无力正乾坤”的痛苦也越重。

《秋兴》八首中,交织着深秋的冷落荒凉、心情的寂寞凄楚和国家的衰败残破。按通常的写法,总要多用一些清、凄、残、苦等字眼。然而杜甫在这组诗里,反而更多地使用了绚烂、华丽的字和词来写秋天的哀愁。乍看起来似和诗的意境截然不同,但它们在诗人巧妙的驱遣下,却更有力地烘托出深秋景物的萧条和心情的苍凉。如“蓬莱宫阙”、“瑶池”、“紫气”、“云移雉尾”、“日绕龙鳞”、“珠帘绣柱”、“锦缆牙樯”、“武帝旌旗”、“织女机丝”、“佳人拾翠”、“仙侣同舟”……都能引起美丽的联想,透过字句,泛出绚丽的光彩。可是在杜甫的笔下,这些词被用来衬托荒凉和寂寞,用字之勇,出于常情之外,而意境之深,又使人感到无处不在常情之中。这种不协调的协调,不统一的统一,不但丝毫无损于形象和意境的完整,而且往往比用协调的字句来写,能产生更强烈的艺术效果。正如用“笑”写悲远比用“泪”写悲要困难得多,可是如果写得好,就把思想感情表现得更为深刻有力。刘勰在《文心雕龙》的《丽辞》篇中讲到对偶时,曾指出“反对”较“正对”为优。其优越正在于“理殊趣合”,取得相反相成、加深意趣、丰富内容的积极作用。运用豪华的字句、场面表现哀愁、苦闷,同样是“理殊趣合”,也可以说是情景在更高的基础上的交融。其间的和谐,也是在更深刻、更复杂的矛盾情绪下的统一。

有人以为杜甫入蜀后,诗歌不再有前期那样大气磅礴、浓烈炽人的感情。其实,诗人在这时期并没消沉,只是生活处境不同,思想感情更复杂、更深沉了。而在艺术表现方面,经长期生活的锻炼和创作经验的积累,比起前期有进一步的提高或丰富,《秋兴》就是明证。

(冯钟芸)

天下兵虽满,春光日自浓。

西京疲百战,北阙任群凶。

关塞三千里,烟花一万重。

蒙尘清露急,御宿且谁供。

殷复前王道,周迁旧国容。

蓬莱足云气,应合总从龙。

莺入新年语,花开满故枝。

天青风卷幔,草碧水通池。

牢落官军远,萧条万事危。

鬓毛原自白,泪点向来垂。

不是无兄弟,其如有别离。

巴山春色静,北望转逶迤。

日月还相斗,星辰屡合围。

不成诛执法,焉得变危机。

大角缠兵气,钩陈出帝畿。

烟尘昏御道,耆旧把天衣。

行在诸军阙,来朝大将稀。

贤多隐屠钓,王肯载同归。

再有朝廷乱,难知消息真。

近传王在洛,复道使归秦。

夺马悲公主,登车泣贵傧。

萧关迷北上,沧海欲东巡。

敢料安危体,犹多老大臣。

岂无嵇绍血,沾洒属车尘。

闻说初东幸,孤儿却走多。

难分太仓粟,竞弃鲁阳戈。

胡虏登前殿,王公出御河。

得无中夜舞,谁忆《大风歌》。

春色生烽燧,幽人泣薜萝。

君臣重修德,犹足见时和。

悲鸣泪至地,为问驭者谁。

凤凰从天来,何意复高飞。

竹花不结实,念子忍朝饥。

古来君臣合,可以物理推。

贤人识定分,进退固其宜。

市人日中集,于利竞锥刀。

置膏烈火上,哀哀自煎熬。

农人望岁捻,相率除蓬蒿。

所务谷为本,邪赢无乃劳。

舜举十六相,身尊道何高。

秦时任商鞅,法令如牛毛。

汉光得天下,祚永固有开。

岂惟高祖圣,功自萧曹来。

经纶中兴业,何代无长才。

吾慕寇邓勋,济时信良哉。

耿贾亦宗臣,羽翼共徘徊。

休运终四百,图画在云台。

昔时贤俊人,未遇犹视今。

嵇康不得死,孔明有知音。

又如垄底松,用舍在所寻。

大哉霜雪干,岁久为枯林。

昔者庞德公,未曾入州府。

襄阳耆旧间,处士节独苦。

岂无济时策,终竟畏罗罟。

林茂鸟有归,水深鱼知聚。

举家隐鹿门,刘表焉得取。

陶潜避俗翁,未必能达道。

观其著诗集,颇亦恨枯槁。

达生岂是足,默识盖不早。

有子贤与愚,何其挂怀抱。

贺公雅吴语,在位常清狂。

上疏乞骸骨,黄冠归故乡。

爽气不可致,斯人今则亡。

山阴一茅宇,江海日清凉。

吾怜孟浩然,短褐即长夜。

赋诗何必多,往往凌鲍谢。

清江空旧鱼,春雨余甘蔗。

每望东南云,令人几悲咤。

锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,

隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,

两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,

长使英雄泪满襟。

In a deep pine grove near the City of Silk,

With the green grass of spring colouring the steps,

And birds chirping happily under the leaves.

...The third summons weighted him with affairs of state

And to two generations he gave his true heart,

But before he could conquer, he was dead;

And heroes have wept on their coats ever since.

【白话文】 何处去寻找武侯诸葛亮的祠堂?

在成都城外那柏树茂密的地方。

碧草照映台阶呈现自然的春色,

树上的黄鹂隔枝空对婉啭鸣唱。

定夺天下先主曾三顾茅庐拜访,

辅佐两朝开国与继业忠诚满腔。

可惜出师伐魏未捷而病亡军中,

长使历代英雄们对此涕泪满裳!

【注释】 蜀相祠堂:一作丞相祠堂

1、蜀相:三国时蜀国丞相,指诸葛亮。诸葛亮于建兴十二年春出兵伐魏,在渭水南五丈原和魏相持百余日。八月病死军中。此后英雄多为他感慨。

2、锦官城:现四川省城都市。

3、自:空。

4、三顾:指刘备三顾茅庐。

5、两朝:刘备、刘禅父子两朝。

6、开济:指帮助刘备开国和辅佐刘禅继位。

【赏析】 这是一首咏史诗。作者借游览武侯祠,称颂丞相辅佐两朝,惋惜他出师未捷而身死。既有尊蜀正统观念,又有才困时艰的感慨。

诗的前半首写祠堂的景色。首联自问自答,写祠堂的所在。颔联"草自春色"、"鸟空好音",写祠堂的荒凉,字里行间寄寓感物思人的情怀。后半首写丞相的为人。颈联写他雄才大略("天下计")忠心报国("老臣心")。末联叹惜他壮志未酬身先死的结局,引得千载英雄,事业未竟者的共鸣。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生层云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

The ancient dukedoms are everywhere green,

Inspired and stirred by the breath of creation,

With the Twin Forces balancing day and night.

...I bare my breast toward opening clouds,

I strain my sight after birds flying home.

When shall I reach the top and hold

All mountains in a single glance?

【注释】 【钟】聚集

【阴阳割昏晓】山北山南在同一时间判若晨昏

【决眦】极力张大眼睛

【入】收入眼底

【赏析】 杜甫《望岳》诗,共有三首,分咏东岳(泰山)、南岳(衡山)、西岳(华山)。这一首是望东岳泰山。开元二十四年(736),二十四岁的诗人开始过一种“裘马清狂”的漫游生活。此诗即写于北游齐、赵(今河南、河北、山东等地)时,是现存杜诗中年代最早的一首,字里行间洋溢着青年杜甫那种蓬蓬勃勃的朝气。

全诗没有一个“望”字,但句句写向岳而望。距离是自远而近,时间是从朝至暮,并由望岳悬想将来的登岳。

首句“岱宗夫如何?”写乍一望见泰山时,高兴得不知怎样形容才好的那种揣摹劲和惊叹仰慕之情,非常传神。岱是泰山的别名,因居五岳之首,故尊为岱宗。“夫如何”,就是到底怎么样呢?“夫”字在古文中通常是用于句首的虚字,这里把它融入诗句中,是个新创,很别致。这个“夫”字,虽无实在意义,却少它不得,所谓“传神写照,正在阿堵中”。

“齐鲁青未了”,是经过一番揣摹后得出的答案,真是惊人之句。它既不是抽象地说泰山高,也不是象谢灵运《泰山吟》那样用“崔崒刺云天”这类一般化的语言来形容,而是别出心裁地写出自己的体验──在古代齐鲁两大国的国境外还能望见远远横亘在那里的泰山,以距离之远来烘托出泰山之高。泰山之南为鲁,泰山之北为齐,所以这一句描写出地理特点,写其他山岳时不能挪用。明代莫如忠《登东郡望岳楼》诗说:“齐鲁到今青未了,题诗谁继杜陵人?”他特别提出这句诗,并认为无人能继,是有道理的。

“造化钟神秀,阴阳割昏晓”两句,写近望中所见泰山的神奇秀丽和巍峨高大的形象,是上句“青未了”的注脚。“钟”字,将大自然写得有情。山前向日的一面为“阳”,山后背日的一面为“阴”,由于山高,天色的一昏一晓判割于山的阴、阳面,所以说“割昏晓”。“割”本是个普通字,但用在这里,确是“奇险”。由此可见,诗人杜甫那种“语不惊人死不休”的创作作风,在他的青年时期就已养成。

“荡胸生层云,决眦入归鸟”两句,是写细望。见山中云气层出不穷,故心胸亦为之荡漾;因长时间目不转睛地望着,故感到眼眶有似决裂。“归鸟”是投林还巢的鸟,可知时已薄暮,诗人还在望。不言而喻,其中蕴藏着诗人对祖国河山的热爱。

“会当凌绝顶,一览众山小”,这最后两句,写由望岳而产生的登岳的意愿。“会当”是唐人口语,意即“一定要”。如王勃《春思赋》:“会当一举绝风尘,翠盖朱轩临上春。”有时单用一个“会”字,如孙光宪《北梦琐言》:“他日会杀此竖子!”即杜诗中亦往往有单用者,如“此生那老蜀,不死会归秦!”(《奉送严公入朝》)如果把“会当”解作“应当”,便欠准确,神气索然。

从这两句富有启发性和象征意义的诗中,可以看到诗人杜甫不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概。这正是杜甫能够成为一个伟大诗人的关键所在,也是一切有所作为的人们所不可缺少的。这就是为什么这两句诗千百年来一直为人们所传诵,而至今仍能引起我们强烈共鸣的原因。清代浦起龙认为杜诗“当以是为首”,并说“杜子心胸气魄,于斯可观。取为压卷,屹然作镇。”(《读杜心解》)也正是从这两句诗的象征意义着眼的。这和杜甫在政治上“自比稷与契”,在创作上“气劘屈贾垒,目短曹刘墙”,正是一致的。此诗被后人誉为“绝唱”,并刻石为碑,立在山麓。无疑,它将与泰山同垂不朽。

(萧涤非)

诸峰罗立似儿孙。

安得仙人九节杖,

拄到玉女洗头盆。

车箱入谷无归路,

箭栝通天有一门。

稍待秋风凉冷后,

高寻白帝问真源。

欤吸领地灵,鸿洞半炎方。

邦家用祀典,在德非馨香。

巡狩何寂寥,有虞今则亡。

洎吾隘世网,行迈越潇湘。

渴日绝壁出,漾舟清光旁。

祝融五峰尊,峰峰次低昂。

紫盖独不朝,争长崇相望。

恭闻魏夫人,群仙夹翱翔。

有时五峰气,散风如飞霜。

牵迫限修途,未暇杖崇冈。

归来觊命驾,沐浴休玉堂。

三叹问府主,曷以赞我皇。

牲璧感衰俗,神其思降祥。

锦江春色来天地,玉垒浮云变古今。

北极朝廷终不改,西山寇盗莫相侵。

可怜后主还祠庙,日暮聊为梁父吟。

For I see, from this high vantage, sadness everywhere.

The Silken River, bright with spring, floats between earth and heaven

Like a line of cloud by the Jade Peak, between ancient days and now.

...Though the State is established for a while as firm as the North Star

And bandits dare not venture from the western hills,

Yet sorry in the twilight for the woes of a longvanished Emperor,

I am singing the song his Premier sang when still unestranged from the mountain.

【白话文】 登楼望春近看繁花游子越发伤心;万方多难愁思满腹我来此外登临。

锦江的春色从天地边际迎面扑来;玉垒山的浮云变幻莫测从古到今。

大唐的朝廷真象北极星不可动摇;吐蕃夷狄莫再前来骚扰徒劳入侵。

可叹刘后主那么昏庸还立庙祠祀;日暮时分我要学习孔明聊作梁父吟。

【注释】 1、锦江:在今四川成都市南,岷江支流,以濯锦得名,杜甫的草堂即临近锦江。

2、来天地:与天地俱来。

3、玉垒:山名,在今四川灌县西。

4、变古今:与古今俱变。

5、北极句:广德元年(七六三)十月,吐蕃陷长安,立广武王李承弘为帝,代宗至陕州(今河南陕县),后郭子仪收复京城,转危为安。此句喻吐蕃虽陷京立帝,朝廷始终如北极那样不稍移动。北极:北辰。

6、西山寇盗:指吐蕃。同年十二月,吐蕃又陷松、维、保三州(皆在四川境)及云山新筑二城,后剑南西川诸州也入吐蕃。意谓朝廷终不因侵扰而稍改。故吐蕃也莫相侵。

7、《梁父吟》:乐府篇名。相传诸葛亮隐居时好为《梁父吟》。但现存《梁父吟》歌词,系咏晏婴二桃杀三士事,与亮隐居时心情似不相涉,故学者疑之,一说亮所吟为《梁父吟》古曲。又一说吟者是杜甫自己。按:李白也曾作《梁甫吟》,此处之"聊为",疑杜甫也欲作此曲以寄慨。

【赏析】 这是一首感时抚事的诗。作者写登楼望见无边春色,想到万方多难,浮云变幻,不免伤心感喟。进而想到朝廷就象北极星座一样,不可动摇,即使吐蕃入侵,也难改变人们的正统观念。最后坦露了自己要效法诸葛亮辅佐朝廷的抱负,大有澄清天下的气概。

全诗即景抒情,写登楼的观感,俯仰瞻眺,山川古迹,都从空间着眼。首句的"近"字和末句的"暮"字,在诗的构思上,起着突出的作用。"花近高楼"写近景,而"锦江"、"玉垒"、"后主祠"却是远景。"日暮"点明诗人徜徉时间已久。这种兼顾时间和空间的手法,增强了诗的意境的立体感,开阔了诗的豁达雄浑的境界。诗的格律严谨,对仗工整,历来为诗家所推崇。沈德潜以为"气象雄伟,笼盖宇宙,此杜诗之最上者。"

[鉴赏]

这首诗写于成都,时在代宗广德二年(764)春,诗人客蜀已是第五个年头。上年正月,官军收复河南河北,安史之乱平定;十月便有吐蕃陷长安、立傀儡、改年号,代宗奔陕州事;随后郭子仪复京师,乘舆反正;年底吐蕃又破松、维、保等州(在今四川北部),继而再陷剑南、西山诸州。诗中“西山寇盗”即指吐蕃;“万方多难”也以吐蕃入侵为最烈,同时,也指宦官专权、藩镇割据、朝廷内外交困、灾患重重的日益衰败景象。

首联提挈全篇,“万方多难”,是全诗写景抒情的出发点。当此万方多难之际,流离他乡的诗人愁思满腹,登上此楼,虽是繁花触目,却叫人更加黯然心伤。花伤客心,以乐景写哀情,和“感时花溅泪”(《春望》)一样,同是反衬手法。在行文上,先写见花伤心的反常现象,再说是由于万方多难的缘故,因果倒装,起势突兀;“登临”二字,则以高屋建瓴之势,领起下面的种种观感。

颔联描述山河壮观,“锦江”、“玉垒”是登楼所见。锦江,源出灌县,自郫县流经成都入岷江;玉垒,山名,在今茂汶羌族自治县。凭楼远望,锦江流水挟着蓬勃的春色从天地的边际汹涌而来,玉垒山上的浮云飘忽起灭正象古今世势的风云变幻。上句向空间开拓视野,下句就时间驰骋遐思,天高地迥,古往今来,形成一个阔大悠远、囊括宇宙的境界,饱含着对祖国山河的赞美和对民族历史的追怀;而且,登高临远,视通八方,独向西北前线游目骋怀,也透露诗人忧国忧民的无限心事。

颈联议论天下大势,“朝廷”、“寇盗”,是登楼所想。北极,星名,居北天正中,这里象征大唐政权。上句“终不改”,反承第四句的“变古今”,是从去岁吐蕃陷京、代宗旋即复辟一事而来,明言大唐帝国气运久远;下句“寇盗”“相侵”,申说第二句的“万方多难”,针对吐蕃的觊觎寄语相告:莫再徒劳无益地前来侵扰!词严义正,浩气凛然,于如焚的焦虑之中透着坚定的信念。

尾联咏怀古迹,讽喻当朝昏君,寄托个人怀抱。后主,指蜀汉刘禅,宠信宦官,终于亡国;先主庙在成都锦官门外,西有武侯祠,东有后主祠;《梁甫吟》是诸葛亮遇刘备前喜欢诵读的乐府诗篇,用来比喻这首《登楼》,含有对诸葛武侯的仰慕之意。伫立楼头,徘徊沉吟,忽忽日已西落,在苍茫的暮色中,城南先主庙、后主祠依稀可见。想到后主刘禅,诗人不禁喟然而叹:可怜那亡国昏君,竟也配和诸葛武侯一样,专居祠庙,歆享后人香火!这是以刘禅喻代宗李豫。李豫重用宦官程元振、鱼朝恩,造成国事维艰、吐蕃入侵的局面,同刘禅信任黄皓而亡国极其相似。所不同者,当今只有刘后主那样的昏君,却没有诸葛亮那样的贤相!而诗人自己,空怀济世之心,苦无献身之路,万里他乡,危楼落日,忧端难掇,聊吟诗以自遣,如斯而已!

全诗即景抒怀,写山川联系着古往今来社会的变化,谈人事又借助自然界的景物,互相渗透,互相包容;熔自然景象、国家灾难、个人情思为一体,语壮境阔,寄慨遥深,体现着诗人沉郁顿挫的艺术风格。

这首七律,格律严谨。中间两联,对仗工稳,颈联为流水对,读来有一种飞动流走的快感。在语言上,特别工于各句(末句例外)第五字的锤炼。首句的“伤”,为全诗点染一种悲怆气氛,而且突如其来,造成强烈的悬念。次句的“此”,兼有此时、此地、此人、此行等多重含义,也包含着只能如此而已的感慨。三句的“来”,烘托锦江春色逐人、气势浩大,令人有荡胸扑面的感受。四句的“变”,浮云如白云变苍狗,世事如沧海变桑田,一字双关,引人作联翩无穷的想象。五句的“终”,是终于,是始终,也是终久;有庆幸,有祝愿,也有信心,从而使六句的“莫”字充满令寇盗闻而却步的威力。七句的“还”,是不当如此而居然如此的语气,表示对古今误国昏君的极大轻蔑。只有末句,炼字的重点放在第三字上,“聊”是不甘如此却只能如此的意思,抒写诗人无可奈何的伤感,与第二句的“此”字遥相呼应。

更值得注意的,是首句的“近”字和末句的“暮”字,这两个字在诗的构思方面起着突出的作用。全诗写登楼观感,俯仰瞻眺,山川古迹,都是从空间着眼;“日暮”,点明诗人徜徉时间已久。这样就兼顾了空间和时间,增强了意境的立体感。单就空间而论,无论西北的锦江、玉垒,或者城南的后主祠庙,都是远处的景物;开端的“花近高楼”却近在咫尺之间。远景近景互相配合,便使诗的境界阔大雄浑而无豁落空洞的遗憾。

历代诗家对于此诗评价极高。清人浦起龙评谓:“声宏势阔,自然杰作。”(《读杜心解》卷四)沈德潜更为推崇说:“气象雄伟,笼盖宇宙,此杜诗之最上者。”(《唐诗别裁》卷十三)

(赵庆培)

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

And now at last I have climbed to this tower.

With Wu country to the east of me and Chu to the south,

I can see heaven and earth endlessly floating.

...But no word has reached me from kin or friends.

I am old and sick and alone with my boat.

North of this wall there are wars and mountains –

And here by the rail how can I help crying?

【白话文】 很早听过名扬海内的洞庭湖,今日有幸登上湖边的岳阳楼。

大湖浩瀚象把吴楚东南隔开,天地象在湖面日夜荡漾漂浮。

漂泊江湖亲朋故旧不寄一字,年老体弱生活在这一叶孤舟。

关山以北战争烽火仍未止息,凭窗遥望胸怀家国涕泪交流。

【注释】 【坼】境界

【一字】一字知交,无一字指没有一个朋友。

1.岳阳楼:在今湖南省岳阳市,临洞庭湖。

2.昔闻:过去仅是听说过。

3.吴楚:春秋时二国名,其地略在今湖南、湖北、江西、安徽、江苏、浙江一带。坼:裂开。岳阳楼东至于吴,南尽于楚。这句是说:辽阔的吴楚两地被洞庭湖一水分割。

4.乾坤:天地。这句说天水相连,好象整个天地都日夜浮动在苍茫的湖面上。

5.老病:杜甫时年五十七岁,身患多种疾病。有孤舟:唯有孤舟一叶飘零无定。诗人晚年是在小船上度过的。这句写的是杜甫生活的实况。

6.戎马:战争。这年秋冬,吐蕃又侵扰陇右、关中一带。

7.凭轩:倚着楼栏杆。涕泗流:眼泪禁不住地流淌。

【赏析】 大历三年(768)冬十二月,杜甫由江陵、公安一路又漂泊到岳阳,登上了神往已久的岳阳楼。此诗是登岳阳楼而望故乡,触景感怀之作。面对烟波浩渺、壮阔无垠的洞庭湖,诗人发出由衷的礼赞;继而又想到自己晚年仍飘泊无定,国家也多灾多难,不免悲伤感慨。从总体上看,江山之壮阔与诗人胸襟之悲壮阔大相表里,故虽悲伤却不消沉,虽沉郁却不压抑。

开头写早闻洞庭盛名,然而到幕年才实现目睹名湖的愿望,表面看有初登岳阳楼之喜悦,其实意在抒发早年抱负至今未能实现之情。二联是洞庭的浩瀚无边。三联写政治生活坎坷,漂泊天涯,怀才不遇的心情。末联写眼望国家动荡不安,自己报国无门的哀伤。写景虽只二句,却显技巧精湛,抒情虽暗淡落寞,却吞吐自然,毫不费力。

诗的前半赞叹洞庭湖的宏伟壮阔,是古往今来写洞庭湖的名句,与孟浩然《临洞庭湖赠张丞相》中的名句同为人们传诵。后半抒情。全诗意境浑厚,气势磅礴,虽悲伤却无颓废之感。《唐子西文录》:"过岳阳楼,观杜子美诗,不过四十字尔,气象宏放,涵蓄深远,殆与洞庭湖争雄,所谓富哉言乎者。"《苕溪渔隐丛话》引《西清诗话》云:"洞庭天下壮观,自昔骚人墨客题之者众矣,……然未若孟浩然'气蒸云梦泽,波撼岳阳城',则洞庭空旷无际,气象雄张,如在目前。至读杜子美诗,则又不然。'吴楚东南坼,乾坤日夜浮',不知少陵胸中吞几云梦也。"

[鉴赏]

这首诗的意境是十分宽阔宏伟的。

诗的颔联“吴楚东南坼,乾坤日夜浮”,是说广阔无边的洞庭湖水,划分开吴国和楚国的疆界,日月星辰都象是整个地飘浮在湖水之中一般。只用了十个字,就把洞庭湖水势浩瀚无边无际的巨大形象特别逼真地描画出来了。

杜甫到了晚年,已经是“漂泊西南天地间”,没有一个定居之所,只好“以舟为家”了。所以下边接着写:“亲朋无一字,老病有孤舟。”亲戚朋友们这时连音信都没有了,只有年老多病的诗人泛着一叶扁舟到处飘流!从这里就可以领会到开头的两句“昔闻洞庭水,今上岳阳楼”,本来含有一个什么样的意境了。

这两句诗,从表面上看来,意境象是很简单:诗人说他在若干年前就听得人家说洞庭湖的名胜,今天居然能够登上岳阳楼,亲眼看到这一片山色湖光的美景。因此清人仇兆鳌就认为:“‘昔闻’、‘今上’,喜初登也。”(《杜诗详注》)但仅这样理解,就把杜诗原来的意境领会得太浅了。这里并不是写登临的喜悦;而是在这平平的叙述中,寄寓着漂泊天涯,怀才不遇,桑田沧海,壮气蒿莱……许许多多的感触,才写出这么两句:过去只是耳朵里听到有这么一片洞庭水,哪想到迟暮之年真个就上了这岳阳楼?本来是沉郁之感,不该是喜悦之情;若是喜悦之情,就和结句的“凭轩涕泗流”连不到一起了。我们知道,杜甫在当时的政治生活是坎坷的,不得意的,然而他从来没有放弃“致君尧舜上,再使风俗淳”的抱负。哪里想到一事无成,昔日的抱负,今朝都成了泡影!诗里的“今”、“昔”两个字有深深的含意。因此在这一首诗的结句才写出:“戎马关山北,凭轩涕泗流”,眼望着万里关山,天下到处还动荡在兵荒马乱里,诗人倚定了阑干,北望长安,不禁涕泗滂沱,声泪俱下了。

这首诗,以其意境的开阔宏丽为人称道,而这意境是从诗人的抱负中来,是从诗人的生活思想中来,也有时代背景的作用。清初黄生对这一首诗有一段议论,大意说:这首诗的前四句写景,写得那么宽阔广大,五、六两句叙述自己的身世,又是写得这么凄凉落寞,诗的意境由广阔到狭窄,忽然来了一个极大的转变;这样,七、八两句就很难安排了。哪想到诗人忽然把笔力一转,写出“戎马关山北”五个字,这样的胸襟,和上面“吴楚东南坼,乾坤日夜浮”一联写自然界宏奇伟丽的气象,就能够很好地上下衬托起来,斤两相称。这样创造的天才,当然就压倒了后人,谁也不敢再写岳阳楼的诗了。

黄生这一段话是从作诗的方法去论杜诗的,把杜诗的意境说成是诗笔一纵一收的产物,说意境的结构是从创作手法的变换中来。这不是探本求源的说法。我们说,诗的意境是诗人的生活思想从各方面凝结而成的,至于创作方法和艺术加工,炼字炼句等等,只能更准确地把意境表达出来,并不能以这些形式上的条件为基础从而酝酿成诗词的意境。昔人探讨创作问题,偏偏不从生活实践这方面去考虑,当然就不免倒果为因了。

(傅庚生)

未达善一身,得志行所为。

嗟余竟撼轲,将老逢艰危。

胡雏逼神器,逆节同所归。

河雒化为血,公侯草间啼。

西京复陷没,翠华蒙尘飞。

万姓悲赤子,两宫弃紫微。

倏忽向二纪,奸雄多是非。

本朝再树立,未及贞观时。

日给在军储,上官督有司。

高贤迫形势,岂暇相扶持。

疲苊苟怀策,栖屑无所施。

先王实罪己,愁痛正为兹。

岁月不我与,蹉跎病于斯。

夜看酆城气,回首蛟龙池。

齿发已自料,意深陈苦辞。

邦危坏法则,圣远益愁慕。

飘摇桂水游,怅望苍梧暮。

潜鱼不衔钩,走鹿无反顾。

皎皎幽旷心,拳拳异平素。

衣食相拘阂,朋知限流寓。

风涛上春沙,千里浸江树。

逆行少吉日,时节空复度。

井灶任尘埃,舟航烦数具。

牵缠加老病,琐细隘俗务。

万古一死生,胡为足名数。

多忧污桃源,拙计泥铜柱。

未辞炎瘴毒,摆落跋涉惧。

虎狼窥中原,焉得所历住。

葛洪及许靖,避世常此路。

贤愚诚等差,自爱各驰鹜。

羸瘠且如何,魄夺针灸屡。

拥滞童仆慵,稽留篙师怒。

终当挂帆席,天意难告诉。

南为祝融客,勉强亲杖履。

结托老人星,罗浮展衰步。

英雄割据虽已矣,文彩风流今尚存。

学书初学卫夫人,但恨无过王右军。

丹青不知老将至,富贵于我如浮云。

开元之中常引见,承恩数上南薰殿。

凌烟功臣少颜色,将军下笔开生面。

良相头上进贤冠,猛将腰间大羽箭。

褒公鄂公毛发动,英姿飒爽犹酣战。

先帝玉马玉花骢,画工如山貌不同。

是日牵来赤墀下,迥立阊阖生长风。

诏谓将军拂绢素,意匠惨淡经营中。

斯须九重真龙出,一洗万古凡马空。

玉花却在御榻上,榻上庭前屹相向。

至尊含笑催赐金,圉人太仆皆惆怅。

弟子韩干早入室,亦能画马穷殊相。

干惟画肉不画骨,忍使骅骝气凋丧。

将军画善盖有神,偶逢佳士亦写真。

即今漂泊干戈际,屡貌寻常行路人。

途穷反遭俗眼白,世上未有如公贫。

但看古来盛名下,终日坎壈缠其身。

You are nobler now than when a noble....

Conquerors and their velour perish,

But masters of beauty live forever.

...With your brush-work learned from Lady Wei

And second only to Wang Xizhi's,

Faithful to your art, you know no age,

Letting wealth and fame drift by like clouds.

...In the years of Kaiyuan you were much with the Emperor,

Accompanied him often to the Court of the South Wind.

When the spirit left great statesmen, on walls of the Hall of Fame

The point of your brush preserved their living faces.

You crowned all the premiers with coronets of office;

You fitted all commanders with arrows at their girdles;

You made the founders of this dynasty, with every hair alive,

Seem to be just back from the fierceness of a battle.

...The late Emperor had a horse, known as Jade Flower,

Whom artists had copied in various poses.

They led him one day to the red marble stairs

With his eyes toward the palace in the deepening air.

Then, General, commanded to proceed with your work,

You centred all your being on a piece of silk.

And later, when your dragon-horse, born of the sky,

Had banished earthly horses for ten thousand generations,

There was one Jade Flower standing on the dais

And another by the steps, and they marvelled at each other....

The Emperor rewarded you with smiles and with gifts,

While officers and men of the stud hung about and stared.

...Han Gan, your follower, has likewise grown proficient

At representing horses in all their attitudes;

But picturing the flesh, he fails to draw the bone-

So that even the finest are deprived of their spirit.

You, beyond the mere skill, used your art divinely-

And expressed, not only horses, but the life of a good man....

Yet here you are, wandering in a world of disorder

And sketching from time to time some petty passerby

People note your case with the whites of their eyes.

There's nobody purer, there's nobody poorer.

...Read in the records, from earliest times,

How hard it is to be a great artist.

【白话文】 曹将军是魏武帝曹操后代子孙,而今却沦为平民百姓成为寒门。

英雄割据的时代一去不复返了,曹家文章丰采却在你身上留存。

当年为学书法你先拜师卫夫人,只恨得没有超过王羲之右将军。

你毕生专攻绘画不知老之将至,荣华富贵对于你却如空中浮云。

开元年间你常常被唐玄宗召见,承恩载德你曾多次登上南薰殿。

凌烟阁的功臣画象年久褪颜色,曹将军你挥笔重画又别开生面。

良相们的头顶都戴上了进贤冠,猛将们的腰间皆佩带着大羽箭。

褒公鄂公的毛发似乎都在抖动,他们英姿飒爽好象是正在酣战。

开元时先帝的天马名叫玉花骢,多少画家画出的都与原貌不同。

当天玉花骢被牵到殿中红阶下,昂首屹立宫门更增添它的威风。

皇上命令你展开丝绢准备作画,你匠心独运惨淡经营刻苦用功。

片刻间九天龙马就在绢上显现,一下比得万代凡马皆成了平庸。

玉花骢图如真马倒在皇帝榻上,榻上马图和阶前屹立真马相同。

皇上含笑催促左右赏赐你黄金,太仆和马倌们个个都迷惘发怔。

将军的门生韩干画技早学上手,他也能画马且有许多不凡形象。

韩干只画外表画不出内在精神,常使骅骝好马的生气凋敝失丧。

将军的画精美美在画中有神韵,偶逢真名士才肯为他动笔写真。

而今你漂泊沦落在战乱的社会,平常所画的却是普通的行路人。

你到晚年反而遭受世俗的白眼,人世间还未有人象你这般赤贫。

只要看看历来那些负盛名的人,有谁不终日坎坷穷愁纠缠其身?

【注释】 ①丹青引:即绘画歌。

②为庶为清门:玄宗末年,曹霸因罪被贬为庶民,也就成为寒门了。

③英雄割据:指曹操与刘备、孙权鼎立。

④文彩句:指曹氏的文章风度还能影响曹霸。

⑤卫夫人:名铄,字茂漪,晋汝阴太守李矩妻,工隶书,王羲之曾从地学习书法。

⑥赤墀:宫内涂红漆的台阶。

⑦斯须:须臾,一会儿。

⑧韩干:玄宗时官太府寺丞,初以曹霸为师,后自成一派。

【赏析】 此诗当与前诗并看,互为补充。

诗起笔洗炼,苍凉。先叙曹氏乃魏武之后,今却沦为庶人。然后颂其祖先业绩和辞采丰韵犹存于身。开首就抑扬起伏,跌宕多姿。继而写曹氏在书画上之用功进取,情操高尚。一生沉于丹青,不思富贵,不知老之将至。写“学书”是衬托,写“丹青”是点题。主次分明,抑扬顿挫,错落有致。“开元”八句,集中颂扬曹氏人物画的成就。“先帝”八句,细腻刻画曹氏描绘“玉花骢”的经过。“玉花”八句,写画马的艺术魅力,竟使真假难分,并以韩干之画作为反衬。“将军”八句,写如此精湛绝伦的画师,竟在战乱年代中落泊江湖,为画路人卖画为生,不禁发出世态炎凉之感慨,抒发自身晚年失意之怅惘。

诗在结构上错综神奇、然宾主分明。情感上抑扬起伏,摇曳多姿。诗的结句,更为历代诗人所赞赏。清代翁方纲曾称此诗为气势充盛,“古今七言诗第一压卷之作”。

[鉴赏]

曹霸是盛唐著名画马大师,安史之乱后,潦倒漂泊。唐代宗广德二年(764),杜甫和他在成都相识,十分同情他的遭遇,写下这首《丹青引》。

诗起笔洗炼,苍凉。先说曹霸是魏武帝曹操之后,如今削籍,沦为寻常百姓。然后宕开一笔,颂扬曹霸祖先,曹操称雄中原的业绩虽成往史;但其诗歌的艺术造诣高超,辞采美妙,流风余韵,至今犹存。开头四句,抑扬起伏,跌宕多姿,大气包举,统摄全篇。清诗人王士禛十分赞赏,称为“工于发端”(《渔洋诗话》卷中)。

接着写曹霸在书画上的师承渊源,进取精神,刻苦态度和高尚情操。曹霸最初学东晋卫夫人的书法,写得一手好字,只恨不能超过王羲之。他一生沉浸在绘画艺术之中而不知老之将至,情操高尚,不慕荣利,把功名富贵看得如天上浮云一般淡薄。诗人笔姿灵活,“学书”二句只是陪笔,故意一放;“丹青”二句点题,才是正意所在,写得主次分明,抑扬顿挫,错落有致。

“开元”以下八句,转入主题,高度赞扬曹霸在人物画上的辉煌成就。开元年间,曹霸应诏去见唐玄宗,有幸屡次登上南薰殿。凌烟阁上的功臣像,因年久褪色,曹霸奉命重绘。他以生花妙笔画得栩栩如生。文臣头戴朝冠,武将腰插大竿长箭。褒国公段志玄、鄂国公尉迟敬德,毛发飞动,神采奕奕,仿佛呼之欲出,要奔赴沙场鏖战一番似的。曹霸的肖像画,形神兼备,气韵生动,表现了高超的技艺。

诗人一层层写来,在这里,画人仍是衬笔,画马才是重点所在。“先帝”以下八句,诗人细腻地描写了画玉花骢的过程。

唐玄宗的御马玉花骢,众多画师都描摹过,各各不同,无一肖似逼真。有一天,玉花骢牵至阊阖宫的赤色台阶前,扬首卓立,神气轩昂。玄宗即命曹霸展开白绢当场写生。作画前曹霸先巧妙运思,然后淋漓尽致地落笔挥洒,须臾之间,一气呵成。那画马神奇雄峻,好象从宫门腾跃而出的飞龙,一切凡马在此马前都不免相形失色。诗人先用“生长风”形容真马的雄骏神气,作为画马的有力陪衬,再用众画工的凡马来烘托画师的“真龙”,着意描摹曹霸画马的神妙,这一段文字倾注了热烈赞美之情,笔墨酣畅,精彩之极。“玉花”以下八句,诗人进而形容画马的艺术魅力。

榻上放着画马玉花骢,乍一看,似和殿前真马两两相对,昂首屹立。诗人把画马与真马合写,实在高妙,不着一“肖”字,却极为生动地写出了画马的逼真传神,令人真假莫辨。玄宗看到画马神态轩昂,十分高兴,含笑催促侍从,赶快赐金奖赏。掌管朝廷车马的官员和养马人都不胜感慨,怅然若失。杜甫以玄宗、太仆和圉人的不同反应渲染出曹霸画技的高妙超群。随后又用他的弟子、也以画马有名的韩幹来作反衬。

诗人用前后对比的手法,以浓墨彩笔铺叙曹霸过去在宫廷作画的盛况;最后八句,又以苍凉的笔调描写曹霸如今流入民间的落泊境况。“将军善画盖有神”句,总收上文,点明曹霸画艺的精湛绝伦。他不轻易为人画像。可是,在战乱的动荡岁月里,一代画马宗师,流落飘泊,竟不得不靠卖画为生,甚至屡屡为寻常过路行人画像了。曹霸走投无路,遭到流俗的轻视,生活如此穷苦,世上没有比他更贫困的了。画家的辛酸境遇和杜甫的坎坷蹭蹬又何其相似!诗人内心不禁引起共鸣,感慨万分:自古负有盛名、成就杰出的艺术家,往往时运不济,困顿缠身,郁郁不得志!诗的结句,推开一层讲,以此宽解曹霸,同时也聊以自慰,饱含对封建社会世态炎凉的愤慨。

这首诗在章法上错综绝妙,诗中宾主分明,对比强烈。如学书与学画,画人与画马,真马与画马,凡马与“真龙”,画工与曹霸,韩幹与曹霸,昔日之盛与今日之衰等等。前者为宾,是绿叶,后者为主,是红花。绿叶扶红花,烘托映衬,红花见得更为突出而鲜明。在诗情发展上,抑扬起伏,波澜层出。前四句写曹霸的身世,包含两层抑扬,摇曳多姿。“至尊含笑催赐金”句,将全诗推向高潮,一起后紧跟着一跌,与末段“途穷反遭俗眼白”,又形成尖锐的对比。诗的结构,一抑一扬地波浪式展开,最后以抑的沉郁调子结束,显得错综变化而又多样统一。在结构上,前后呼应,首尾相连。诗的开头“于今为庶为清门”与结尾“世上未有如公贫”,一脉贯通,构成一种悲慨的主调与苍凉的气氛。中间三段,写曹霸画人画马的盛况,与首段“文采风流今尚存”句相照应。

杜甫以《丹青引》为题,热情地为画家立传,以诗摹写画意,评画论画,诗画结合,富有浓郁的诗情画意,把深邃的现实主义画论和诗传体的特写融为一炉,具有独特的美学意义,在中国唐代美术史和绘画批评史上也有一定的认识价值。这在唐诗的发展上未尝不是一种新贡献。

(何国治)

正是江南好风景,落花时节又逢君。

And when you were playing in noblemen's halls.

...Spring passes.... Far down the river now,

I find you alone under falling petals.

【白话文】 当年在岐王宅里,常常见到你的演出;

在崔九堂前,也曾多次欣赏你的艺术。

没有想到,在这风景一派大好的江南;

正是落花时节,能巧遇你这位老相熟。

【注释】 ①李龟年:唐代著名的音乐家,受唐玄宗赏识,后流落江南。

②歧王:唐玄宗的弟弟李范,他被封为歧王。

③崔九:就是崔涤,当时担任殿中监。

【赏析】 诗是感伤世态炎凉的。李龟年是开元初年的著名歌手,常在贵族豪门歌唱。杜甫少年时才华卓著,常出入于岐王李范和秘书监崔涤的门庭,得以欣赏李龟年的歌唱艺术。诗的开首二句是追忆昔日与李龟年的接触,寄寓诗人对开元初年鼎盛的眷怀;后两句是对国事凋零,艺人颠沛流离的感慨。仅仅四句却概括了整个开元时期的时代沧桑,人生巨变。语极平淡,内涵却无限丰满。蘅塘退士评为:

“少陵七绝,此为压卷。”

这是杜甫绝句中最有情韵、最富含蕴的一篇。只二十八字,却包含着丰富的时代生活内容。如果诗人当年围绕安史之乱的前前后后写一部回忆录,是不妨用它来题卷的。

李龟年是开元时期“特承顾遇”的著名歌唱家。杜甫初逢李龟年,是在“开口咏凤凰”的少年时期,正值所谓“开元全盛日”。当时王公贵族普遍爱好文艺,杜甫即因才华早著而受到岐王李范和秘书监崔涤的延接,得以在他们的府邸欣赏李龟年的歌唱。而一位杰出的艺术家,既是特定时代的产物,也往往是特定时代的标志和象征。在杜甫心目中,李龟年正是和鼎盛的开元时代、也和自己充满浪漫情调的青少年时期的生活,紧紧联结在一起的。几十年之后,他们又在江南重逢。这时,遭受了八年动乱的唐王朝业已从繁荣昌盛的顶峰跌落下来,陷入重重矛盾之中;杜甫辗转漂泊到潭州,“疏布缠枯骨,奔走苦不暖”,晚境极为凄凉;李龟年也流落江南,“每逢良辰胜景,为人歌数阕,座中闻之,莫不掩泣罢酒”(《明皇杂录》)。这种会见,自然很容易触发杜甫胸中本就郁积着的无限沧桑之感。“岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻。”诗人虽然是在追忆往昔与李龟年的接触,流露的却是对“开元全盛日”的深情怀念。这两句下语似乎很轻,含蕴的感情却深沉而凝重。“岐王宅里”、“崔九堂前”,仿佛信口道出,但在当事者心目中,这两个文艺名流经常雅集之处,无疑是鼎盛的开元时期丰富多彩的精神文化的渊薮,它们的名字就足以勾起对“全盛日”的美好回忆。当年出入其间,接触李龟年这样的艺术明星,是“寻常”而不难“几度”的,现在回想起来,简直是不可企及的梦境了。这里所蕴含的天上人间之隔的感慨,是要结合下两句才能品味出来的。两句诗在迭唱和咏叹中,流露了对开元全盛日的无限眷恋,好像是要拉长回味的时间似的。

梦一样的回忆,毕竟改变不了眼前的现实。“正是江南好风景,落花时节又逢君。”风景秀丽的江南,在承平时代,原是诗人们所向往的作快意之游的所在。如今自己真正置身其间,所面对的竟是满眼凋零的“落花时节”和皤然白首的流落艺人。“落花时节”,象是即景书事,又象是别有寓托,寄兴在有意无意之间。熟悉时代和杜甫身世的读者会从这四个字上头联想起世运的衰颓、社会的动乱和诗人的衰病漂泊,却又丝毫不觉得诗人在刻意设喻,这种写法显得特别浑成无迹。加上两句当中“正是”和“又”这两个虚词一转一跌,更在字里行间寓藏着无限感慨。江南好风景,恰恰成了乱离时世和沉沦身世的有力反衬。一位老歌唱家与一位老诗人在飘流颠沛中重逢了,落花流水的风光,点缀着两位形容憔悴的老人,成了时代沧桑的一幅典型画图。它无情地证实“开元全盛日”已经成为历史陈迹,一场翻天复地的大动乱,使杜甫和李龟年这些经历过盛世的人,沦落到了不幸的地步。感慨无疑是很深的,但诗人写到“落花时节又逢君”,却黯然而收,在无言中包孕着深沉的慨叹,痛定思痛的悲哀。这样“刚开头却又煞了尾”,连一句也不愿多说,真是显得蕴藉之极。沈德潜评此诗:“含意未申,有案未断”。这“未申”之意对于有着类似经历的当事者李龟年,自不难领会;对于后世善于知人论世的读者,也不难把握。象《长生殿·弹词》中李龟年所唱的:“当时天上清歌,今日沿街鼓板”,“唱不尽兴亡梦幻,弹不尽悲伤感叹,凄凉满眼对江山”等等,尽管反复唱叹,意思并不比杜诗更多,倒很象是剧作家从杜诗中抽绎出来似的。

四句诗,从岐王宅里、崔九堂前的“闻”歌,到落花江南的重“逢”,“闻”、“逢”之间,联结着四十年的时代沧桑、人生巨变。尽管诗中没有一笔正面涉及时世身世,但透过诗人的追忆感喟,读者却不难感受到给唐代社会物质财富和文化繁荣带来浩劫的那场大动乱的阻影,以及它给人们造成的巨大灾难和心灵创伤。确实可以说“世运之治乱,华年之盛衰,彼此之凄凉流落,俱在其中”(孙洙评)。正象旧戏舞台上不用布景,观众通过演员的歌唱表演,可以想象出极广阔的空间背景和事件过程;又象小说里往往通过一个人的命运,反映一个时代一样。这首诗的成功创作似乎可以告诉我们:在具有高度艺术概括力和丰富生活体验的大诗人那里,绝句这样短小的体裁究竟可以具有多大的容量,而在表现如此丰富的内容时,又能达到怎样一种举重若轻、浑然无迹的艺术境界。

(刘学锴 余恕诚)

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

By the first call of autumn from a wildgoose at the border,

He knows that the dews tonight will be frost.

...How much brighter the moonlight is at home!

O my brothers, lost and scattered,

What is life to me without you?

Yet if missives in time of peace go wrong –

What can I hope for during war?

【白话文】 戌楼响过更鼓,路上断了行人形影,秋天的边境,传来孤雁悲切的鸣声。

今日正是白露,忽然想起远方兄弟,望月怀思,觉得故乡月儿更圆更明。

可怜有兄弟,却各自东西海角天涯,有家若无,是死是生我何处去打听?

平时寄去书信,常常总是无法到达,更何况烽火连天,叛乱还没有治平。

(刘建勋)

【注释】 舍第:对他人称呼自己的弟弟。

戌鼓:戌楼上的更鼓。戌: 一作戍

断人行:战争期间夜里禁止行人,如后世所谓"戒严"。

边秋:一作“秋边”,秋天的边境。

弟兄分散,家园无存,互相间都无从得知死生的消息。

长:一直,老是。

况乃:何况是,未收兵:战争还没有结束。

【赏析】 诗作于乾元二年(759),这时安史之乱尚未治平,作教师于战乱中,颠沛流离,历尽国难家忧,心中满腔悲愤。望秋月而思念手足兄弟,寄托萦怀家国之情。全诗层次井然,首尾照应,结构严密,环环相扣,句句转承,一气呵成。“露从今夜白,月是故乡明”句,可见造句之神奇矫健,颇道人之思亲恋乡之意。《李杜诗选》:"此二句妙绝古今矣。其原始从江淹《别赋》'明月白露'一句翻作十字,而精神如此。"《杜臆》:"对明月而忆弟,觉露增其白,但月不如故乡之明,忆在故乡兄弟故也,盖情异而景为之变也。"

[鉴赏]

这首诗是乾元二年(759)秋杜甫在秦州所作。这年九月,史思明从范阳引兵南下,攻陷汴州,西进洛阳,山东、河南都处于战乱之中。当时,杜甫的几个弟弟正分散在这一带,由于战事阻隔,音信不通,引起他强烈的忧虑和思念。《月夜忆舍弟》即是他当时思想感情的真实记录。在古典诗歌中,思亲怀友是常见的题材,这类作品要力避平庸,不落俗套,单凭作者生活体验是不够的,还必须在表现手法上匠心独运。杜甫正是在对这类常见题材的处理中,显出了他的大家本色。

诗一起即突兀不平。题目是“月夜”,作者却不从月夜写起,而是首先描绘了一幅边塞秋天的图景:“戍鼓断人行,边秋一雁声。”路断行人,写出所见;戍鼓雁声,写出所闻。耳目所及皆是一片凄凉景象。沉重单调的更鼓和天边孤雁的叫声不仅没有带来一丝活气,反而使本来就荒凉不堪的边塞显得更加冷落沉寂。“断人行”点明社会环境,说明战事频仍、激烈,道路为之阻隔。两句诗渲染了浓重悲凉的气氛,这就是“月夜”的背景。

颔联点题。“露从今夜白”,既写景,也点明时令。那是在白露节的夜晚,清露盈盈,令人顿生寒意。“月是故乡明”,也是写景,却与上句略有不同。作者所写的不完全是客观实景,而是融入了自己的主观感情。明明是普天之下共一轮明月,本无差别,偏要说故乡的月亮最明;明明是自己的心理幻觉,偏要说得那么肯定,不容置疑。然而,这种以幻作真的手法却并不使人觉得于情理不合,这是因为它极深刻地表现了作者微妙的心理,突出了对故乡的感怀。这两句在炼句上也很见工力,它要说的不过是“今夜露白”,“故乡月明”,只是将词序这么一换,语气便分外矫健有力。所以王得臣说:“子美善于用事及常语,多离析或倒句,则语健而体峻,意亦深稳。”(《麈史》)从这里也可以看出杜甫化平板为神奇的本领。

以上四句信手挥写,若不经意,看似与忆弟无关,其实不然。不仅望月怀乡写出“忆”,就是闻戍鼓,听雁声,见寒露,也无不使作者感物伤怀,引起思念之情。实乃字字忆弟,句句有情。

诗由望月转入抒情,过渡十分自然。月光常会引人遐想,更容易勾起思乡之念。诗人今遭逢离乱,又在这清冷的月夜,自然更是别有一番滋味在心头。在他的绵绵愁思中夹杂着生离死别的焦虑不安,语气也分外沉痛。“有弟皆分散,无家问死生”,上句说弟兄离散,天各一方;下句说家已不存,生死难卜,写得伤心折肠,令人不忍卒读。这两句诗也概括了安史之乱中人民饱经忧患丧乱的普遍遭遇。

“寄书长不达,况乃未休兵”,紧承五、六两句进一步抒发内心的忧虑之情。亲人们四处流散,平时寄书尚且常常不达,更何况战事频仍,生死茫茫当更难逆料。含蓄蕴藉,一结无限深情。读了这首诗,我们便不难明白杜甫为什么能够写出“烽火连三月,家书抵万金”(《春望》)那样凝炼警策的诗句来。深刻的生活体验是艺术创作最深厚的源泉。

全诗层次井然,首尾照应,承转圆熟,结构严谨。“未休兵”则“断人行”,望月则“忆舍弟”,“无家”则“寄书不达”,人“分散”则“死生”不明,一句一转,一气呵成。

在安史之乱中,杜甫颠沛流离,备尝艰辛,既怀家愁,又忧国难,真是感慨万端。稍一触动,千头万绪便一齐从笔底流出,所以把常见的怀乡思亲的题材写得如此凄楚哀感,沉郁顿挫。

(张明非)

今夕复何夕,共此灯烛光。

少壮能几时,鬓发各已苍。

访旧半为鬼,惊呼热中肠。

焉知二十载,重上君子堂。

昔别君未婚,儿女忽成行。

怡然敬父执,问我来何方。

问答乃未已,驱儿罗酒浆。

夜雨剪春韭,新炊间黄粱。

主称会面难,一举累十觞。

十觞亦不醉,感子故意长。

明日隔山岳,世事两茫茫。

As for the morning and evening stars.

Tonight then is a rare event,

Joining, in the candlelight,

Two men who were young not long ago

But now are turning grey at the temples.

...To find that half our friends are dead

Shocks us, burns our hearts with grief.

We little guessed it would be twenty years

Before I could visit you again.

When I went away, you were still unmarried;

But now these boys and girls in a row

Are very kind to their father's old friend.

They ask me where I have been on my journey;

And then, when we have talked awhile,

They bring and show me wines and dishes,

Spring chives cut in the night-rain

And brown rice cooked freshly a special way.

...My host proclaims it a festival,

He urges me to drink ten cups --

But what ten cups could make me as drunk

As I always am with your love in my heart?

...Tomorrow the mountains will separate us;

After tomorrow-who can say?

【白话文】 世间上的挚友真难得相见,

好比此起彼落的参星商辰。

今晚是什么日子如此幸运,

竟然能与你挑灯共叙衷情?

青春壮年实在是没有几时,

不觉得你我各巳鬓发苍苍。

打听故友大半早成了鬼藉,

听到你惊呼胸中热流回荡。

真没想到阔别二十年之后,

能有机会再次来登门拜访。

当年握别时你还没有成亲,

今日见到你儿女已经成行。

他们和顺地敬重父亲挚友,

热情地问我来自哪个地方?

三两句问答话还没有说完,

你便叫他们张罗家常酒筵。

雨夜割来的春韭嫩嫩长长,

刚烧好黄粱掺米饭喷喷香。

你说难得有这个机会见面,

一举杯就接连地喝了十觞。

十几杯酒我也难得一醉呵,

谢谢你对故友的情深意长。

明朝你我又要被山岳阻隔,

人情世事竟然都如此渺茫!

【注释】 1、参与商:星座名,参星在西而商星在东,当一个上升,另一个下沉,故不相见。

2、间:掺合。

3、故意:故交的情意。

【赏析】 此诗作于诗人被贬华州司功参军之后。诗写偶遇少年知交的情景,抒写了人生聚散不定,故友相见,格外亲切。然而暂聚忽别,却又觉得世事渺茫,无限感慨。

诗的开头四句,写久别重逢,从离别说到聚首,亦悲亦喜,悲喜交集。第五至八句,从生离说到死别。透露了干戈乱离、人命危浅的现实。从“焉知”到“意长”十四句,写与卫八处士的重逢聚首以及主人及其家人的热情款待。表达诗人对生活美和人情美的珍视。最后两句写重会又别之伤悲,低徊婉转,耐人寻味。

全诗平易真切,层次井然。

[鉴赏]

这首诗是肃宗乾元二年(759)春天,杜甫自洛阳返回华州途中所作。卫八处士,名字和生平事迹已不可考。处士,指隐居不仕的人。

开头四句说,人生动辄如参、商二星,此出彼没,不得相见;今夕又是何夕,咱们一同在这灯烛光下叙谈。这几句从离别说到聚首,亦悲亦喜,悲喜交集,把强烈的人生感慨带入了诗篇。诗人与卫八重逢时,安史之乱已延续了三年多,虽然两京已经收复,但叛军仍很猖獗,局势动荡不安。诗人的慨叹,正暗隐着对这个乱离时代的感受。

久别重逢,彼此容颜的变化,自然最容易引起注意。别离时两人都还年轻,而今俱已鬓发斑白了。“少壮能几时,鬓发各已苍”两句,由“能几时”引出,对于世事、人生的迅速变化,表现出一片惋惜、惊悸的心情。接着互相询问亲朋故旧的下落,竟有一半已不在人间了,彼此都不禁失声惊呼,心里火辣辣地难受。按说,杜甫这一年才四十八岁,何以亲故已经死亡半数呢?如果说开头的“人生不相见”已经隐隐透露了一点时代气氛,那么这种亲故半数死亡,则更强烈地暗示着一场大的干戈乱离。“焉知”二句承接上文“今夕复何夕,共此灯烛光”,诗人故意用反问句式,含有意想不到彼此竟能活到今天的心情。其中既不无幸存的欣慰,又带着深深的痛伤。

前十句主要是抒情。接下去,则转为叙事,而无处不关人世感慨。随着二十年岁月的过去,此番重来,眼前出现了儿女成行的景象。这里面当然有倏忽之间迟暮已至的喟叹。“怡然”以下四句,写出卫八的儿女彬彬有礼、亲切可爱的情态。诗人款款写来,毫端始终流露出一种真挚感人的情意。这里“问我来何方”一句后,本可以写些路途颠簸的情景,然而诗人只用“问答乃未已”一笔轻轻带过,可见其裁剪净炼之妙。接着又写处士的热情款待:菜是冒着夜雨剪来的春韭,饭是新煮的掺有黄米的香喷喷的二米饭。这自然是随其所有而具办的家常饭菜,体现出老朋友间不拘形迹的淳朴友情。“主称”以下四句,叙主客畅饮的情形。故人重逢话旧,不是细斟慢酌,而是一连就进了十大杯酒,这是主人内心不平静的表现。主人尚且如此,杜甫心情的激动,当然更不待言。“感子故意长”,概括地点出了今昔感受,总束上文。这样,对“今夕”的眷恋,自然要引起对明日离别的慨叹。末二句回应开头的“人生不相见,动如参与商”,暗示着明日之别,悲于昔日之别:昔日之别,今幸复会;明日之别,后会何年?低回深婉,耐人玩味。

诗人是在动乱的年代、动荡的旅途中,寻访故人的;是在长别二十年,经历了沧桑巨变的情况下与老朋友见面的,这就使短暂的一夕相会,特别不寻常。于是,那眼前灯光所照,就成了乱离环境中幸存的美好的一角;那一夜时光,就成了烽火乱世中带着和平宁静气氛的仅有的一瞬;而荡漾于其中的人情之美,相对于纷纷扰扰的杀伐争夺,更显出光彩。“今夕复何夕,共此灯烛光”,被战乱推得遥远的、恍如隔世的和平生活,似乎一下子又来到眼前。可以想象,那烛光融融、散发着黄粱与春韭香味、与故人相伴话旧的一夜,对于饱经离乱的诗人,是多么值得眷恋和珍重啊。诗人对这一夕情事的描写,正是流露出对生活美和人情美的珍视,它使读者感到结束这种战乱,是多么符合人们的感情与愿望。

这首诗平易真切,层次井然。诗人只是随其所感,顺手写来,便有一种浓厚的气氛。它与杜甫以沉郁顿挫为显著特征的大多数古体诗有别,而更近于浑朴的汉魏古诗和陶渊明的创作;但它的感情内涵毕竟比汉魏古诗丰富复杂,有杜诗所独具的感情波澜,如层漪迭浪,展开于作品内部。清代张上若说它“情景逼真,兼极顿挫之妙”(杨伦《杜诗镜铨》引),正是深一层地看到了内在的沉郁顿挫。诗写朋友相会,却由“人生不相见”的慨叹发端,因而转入“今夕复何夕,共此灯烛光”时,便格外见出内心的激动。但下面并不因为相会便抒写喜悦之情,而是接以“少壮能几时”至“惊呼热中肠”四句,感情又趋向沉郁。诗的中间部分,酒宴的款待,冲淡了世事茫茫的凄惋,带给诗人幸福的微醺,但劝酒的语辞却是“主称会面难”,又带来离乱的感慨。诗以“人生不相见”开篇,以“世事两茫茫”结尾,前后一片苍茫,把一夕的温馨之感,置于苍凉的感情基调上。这些,正是诗的内在沉郁的表现。如果把这首诗和孟浩然的《过故人庄》对照,就可以发现,二者同样表现故人淳朴而深厚的友情,但由于不同的时代气氛,诗人的感受和文字风格都很不相同,孟浩然心情平静而愉悦,连文字风格都是淡淡的。而杜甫则是悲喜交集,内心蕴积着深深的感情波澜,因之,反映在文字上尽管自然浑朴,而仍极顿挫之致。

(余恕诚)

自云良家子,零落依草木。

关中昔丧乱,兄弟遭杀戮。

官高何足论,不得收骨肉。

世情恶衰歇,万事随转烛。

夫婿轻薄儿,新人美如玉。

合昏尚知时,鸳鸯不独宿。

但见新人笑,那闻旧人哭。

在山泉水清,出山泉水浊。

侍婢卖珠回,牵萝补茅屋。

摘花不插发,采柏动盈掬。

天寒翠袖薄,日暮倚修竹。

Yet she lives alone in an empty valley.

She tells me she came from a good family

Which is humbled now into the dust.

...When trouble arose in the Kuan district,

Her brothers and close kin were killed.

What use were their high offices,

Not even shielding their own lives? --

The world has but scorn for adversity;

Hope goes out, like the light of a candle.

Her husband, with a vagrant heart,

Seeks a new face like a new piece of jade;

And when morning-glories furl at night

And mandarin-ducks lie side by side,

All he can see is the smile of the new love,

While the old love weeps unheard.

The brook was pure in its mountain source,

But away from the mountain its waters darken.

...Waiting for her maid to come from selling pearls

For straw to cover the roof again,

She picks a few flowers, no longer for her hair,

And lets pine-needles fall through her fingers,

And, forgetting her thin silk sleeve and the cold,

She leans in the sunset by a tall bamboo.

【白话文】 有位举世无双的美人,隐居在空旷的山谷中。

她说自己是高门府第的女子,飘零沦落到与草木相依。

过去关中一带遭遇战乱,家里的兄弟全被乱军杀戮。

官居高位又有什么用?自己的尸骨都无法收埋。

世俗人情都厌恶衰败的人家,万事就像随风而转的烛火。

丈夫是个轻薄子弟,抛弃了我又娶了个美丽如玉的新人。

合欢花尚且知道朝开夜合,鸳鸯鸟成双成对从不独宿。

丈夫只看见新人欢笑,哪里听得到旧人哭泣?

泉水在山里是清澈的,出了山就浑浊了。

让侍女典卖珠宝维持生计,牵把青萝修补茅屋。

摘下来的花不愿插在头上,喜欢采折满把的柏枝。

天气寒冷,罗袖显得分外单薄,黄昏时分,独自倚在修长的竹上。

【注释】 绝代:冠绝当代,举世无双。

幽居:静处闺室,恬淡自守。

零落:飘零沦落。

依草木:住在山林中。

丧乱:死亡和祸乱,指遭逢安史之乱。

官高:指娘家官阶高。

骨肉:指遭难的兄弟。

转烛:烛火随风转动,比喻世事变化无常。

夫婿:丈夫。

新人:指丈夫新娶的妻子。

合昏:夜合花,叶子朝开夜合。

鸳鸯:水鸟,雌雄成对,日夜形影不离。

旧人:佳人自称。

卖珠:因生活穷困而卖珠宝。

牵萝:拾取树藤类枝条。也是写佳人的清贫。

采柏:采摘柏树叶。

动:往往。

修竹:长长的绿叶。

【赏析】 本首诗作于乾元二年秋季,安史之乱发生后的第五年。在此之前,杜甫被迫辞掉华州司功参军职务,为生计所迫,携带妻子,翻山来到边远的秦州。杜甫对大唐朝廷,竭忠尽力,丹心耿耿,最后却落得弃官漂泊的窘境。即便是在关山难越、饥寒交迫的情况下,仍始终不忘国家民族的命运。这样的不平际遇,这样的高风亮节,和诗中女主人公是很相象的。因此,本诗既反映客观存在的社会问题,又体现了诗人的主观寄托。诗中人物悲惨的命运与高尚的情操形成了强烈的对照,既让人同情,又令人敬佩。诗人用「赋」的手法描写佳人悲苦的生活,同时用「笔兴」赞美了她高洁的品格。全诗含蓄蕴藉,耐人寻味,感人肺腑,强烈地引起读者的共鸣,可谓佳作。

[鉴赏]

诗的主人公是一个战乱时被遗弃的女子。在中国古典文学的人物画廊中,这是一个独特而鲜明的女性形象。

诗一开头,便引出这位幽居空谷的绝代佳人,接着以“自云”领起,由佳人诉说自己的身世遭遇。她说自己出身于高门府第,但生不逢时,赶上了社会动乱;兄弟虽官居高位,但惨死于乱军之中,连尸骨也无法收葬。在这人情世态随着权势转移而冷暖炎凉的社会里,命运对于不幸者格外冷酷。由于娘家人亡势去,轻薄的夫婿无情地抛弃了她,在她的痛哭声中与新人寻欢作乐去了。社会的、家庭的、个人的灾难纷至沓来,统统降临到这个弱女子头上。女主人公的长篇独白,边叙述,边议论,倾诉个人的不幸,慨叹世情的冷酷,言辞之中充溢着悲愤不平。尤其是“合昏尚知时,鸳鸯不独宿”的比喻,“但见新人笑,那闻旧人哭”的对照,使人想见她声泪俱下的痛苦神情。

但是,女主人公没有被不幸压倒,没有向命运屈服,她吞下生活的苦果,独向深山而与草木为邻了。诗的最后六句,着力描写深谷幽居的凄凉景况。茅屋需补,翠袖称薄,卖珠饰以度日,采柏子而为食,见得佳人生活的清贫困窘;首不加饰,发不插花,天寒日暮之际,倚修竹而临风,表现她形容憔悴和内心的寂寞、哀怨。无论从物质从精神来说,佳人的境遇都是苦不堪言的。幸而尚有一个勤快的侍婢,出则变卖旧物,归则补屋采食,与主人相依为命,否则,那将是何等孤苦难耐啊!

诗人在用“赋”的手法描写佳人孤苦生活的同时,也借助“比兴”赞美了她高洁自持的品格。固然,“牵萝补茅屋”──那简陋而清幽的环境,“摘花不插花”──那爱美而不为容的情趣,已经展示出佳人纯洁朴素的心灵;但“采柏动盈掬”和“日暮倚修竹”的描写,却更将佳人形象与“竹”、“柏”这些崇高品质的象征联系起来,从而暗示读者:你看这位时乘命蹇的女子,不是很象那经寒不凋的翠柏和挺拔劲节的绿竹吗?同样,“在山泉水清,出山泉水浊”两句也是象征女主人公的高洁情操的。出山水浊是在山水清的陪衬,核心在于一个“清”字。诗人是要用山中泉水之清比喻空谷佳人的品格之清,与“倚竹”、“采柏”是出于同一机杼的。

命运是悲惨的,情操是高洁的,这是佳人形象的两个侧面。诗人刻画人物的这两个侧面,在行文上采用了不同的人称。叙述佳人命运,是第一人称的倾诉,语气率直酣畅;赞美佳人品格,是第三人称的描状,笔调含蓄蕴藉。率直酣畅,所以感人肺腑,触发读者的共鸣;含蓄蕴藉,所以耐人寻味,给读者留下想象的余地。两者互相配合,使得女主人公的形象既充满悲剧色彩又富于崇高感。

关于这首诗的作意,清人黄生认为:“偶有此人,有此事,适切放臣之感,故作此诗。”诗作于乾元二年(759)秋季,那是安史之乱发生后的第五年。早些时候,诗人不得已辞掉华州司功参军职务,为生计所驱使,挈妇将雏,翻过陇山,来到边远的秦州。杜甫对大唐朝廷,竭忠尽力,丹心耿耿,竟落到弃官漂泊的窘境。但他在关山难越、衣食无着的情况下,也始终不忘国家民族的命运。这样的不平遭际,这样的高风亮节,同这首诗的女主人公是很有些相象的。“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。”(白居易《琵琶行》)杜甫的《佳人》,应该看作是一篇客观反映与主观寄托相结合的佳作。

(赵庆培)