遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

I am twice as homesick on this day

When brothers carry dogwood up the mountain,

Each of them a branch-and my branch missing.

【白话文】 独自流落他乡,长做异地之客,

每逢佳节良辰,越发思念眷亲。

遥想今日重阳,兄弟又在登高,

他们佩带茱萸,发觉少我一人。

【注释】 1、登高:阴历九月九日重阳节,民间有登高避邪的习俗。

2、茱萸:一种植物,传说重阳节扎茱萸袋,登高饮菊花酒,可避灾。

【赏析】 诗写游子思乡怀亲。诗人一开头便紧急切题,写异乡异土生活的孤独凄然,因而时时怀乡思人,遇到佳节良辰,思念倍加。接着诗一跃而写远在家乡的兄弟,按照重阳的风俗而登高时,也在怀念自己。诗意反复跳跃,含蓄深沉,既朴素自然,又曲折有致。“每逢佳节倍思亲”千百年来,成为游子思念的名言,打动多少游子离人之心。

[鉴赏]

王维是一位早熟的作家,少年时期就创作了不少优秀的诗篇。这首诗就是他十七岁时的作品。和他后来那些富于画意、构图设色非常讲究的山水诗不同,这首抒情小诗写得非常朴素。但千百年来,人们在作客他乡的情况下读这首诗,却都强烈地感受到了它的艺术力量。这种艺术力量,首先来自它的朴质、深厚和高度的艺术概括。

诗因重阳节思念家乡的亲人而作。王维家居蒲州(今山西永济),在华山之东,所以题称“忆山东兄弟”。写这首诗时他大概正在长安谋取功名。繁华的帝都对当时热中仕进的年轻士子虽有很大吸引力,但对一个少年游子来说,毕竟是举目无亲的“异乡”;而且越是繁华热闹,在茫茫人海中的游子就越显得孤孑无亲。第一句用了一个“独”字,两个“异”字,分量下得很足。对亲人的思念,对自己孤孑处境的感受,都凝聚在这个“独”字里面。“异乡为异客”,不过说他乡作客,但两个“异”字所造成的艺术效果,却比一般地叙说他乡作客要强烈得多。在自然经济占主要地位的封建时代,不同地域之间的风土、人情、语言、生活习惯差别很大,离开多年生活的故乡到异地去,会感到一切都陌生、不习惯,感到自己是漂浮在异地生活中的一叶浮萍。“异乡”、“异客”,正是朴质而真切地道出了这种感受。作客他乡者的思乡怀亲之情,在平日自然也是存在的,不过有时不一定是显露的,但一旦遇到某种触媒──最常见的是“佳节”──就很容易爆发出来,甚至一发而不可抑止。这就是所谓“每逢佳节倍思亲”。佳节,往往是家人团聚的日子,而且往往和对家乡风物的许多美好记忆联结在一起,所以“每逢佳节倍思亲”就是十分自然的了。这种体验,可以说人人都有,但在王维之前,却没有任何诗人用这样朴素无华而又高度概括的诗句成功地表现过。而一经诗人道出,它就成了最能表现客中思乡感情的格言式的警句。

前两句,可以说是艺术创作的“直接法”。几乎不经任何迂回,而是直插核心,迅即形成高潮,出现警句。但这种写法往往使后两句难以为继,造成后劲不足。这首诗的后两句,如果顺着“佳节倍思亲”作直线式的延伸,就不免蛇足;转出新意而再形成新的高潮,也很难办到。作者采取另一种方式:紧接着感情的激流,出现一泓微波荡漾的湖面,看似平静,实则更加深沉。

重阳节有登高的风俗,登高时佩带茱萸囊,据说可以避灾。茱萸,一名越椒,一种有香气的植物。三四两句,如果只是一般化地遥想兄弟如何在重阳日登高,佩带茱萸,而自己独在异乡,不能参与,虽然也写出了佳节思亲之情,就会显得平直,缺乏新意与深情。诗人遥想的却是:“遍插茱萸少一人。”意思是说,远在故乡的兄弟们今天登高时身上都佩上了茱萸,却发现少了一位兄弟──自己不在内。好象遗憾的不是自己未能和故乡的兄弟共度佳节,反倒是兄弟们佳节未能完全团聚;似乎自己独在异乡为异客的处境并不值得诉说,反倒是兄弟们的缺憾更须体贴。这就曲折有致,出乎常情。而这种出乎常情之处,正是它的深厚处、新警处。杜甫的《月夜》:“遥怜小儿女,未解忆长安”,和这两句异曲同工,而王诗似乎更不着力。

(刘学锴)

白云回望合,青霭入看无。

分野中峰变,阴晴众壑珠。

欲投人处宿,隔水问樵夫。

Joins a thousand mountains to the corner of the sea.

Clouds, when I look back, close behind me,

Mists, when I enter them, are gone.

A central peak divides the wilds

And weather into many valleys.

...Needing a place to spend the night,

I call to a wood-cutter over the river.

【白话文】 巍巍的太乙山高接天都星,

山连着山一直蜿蜓到海边。

白云缭绕回望中合成一片,

青霭迷茫进入山中都不见。

中央主峰把终南东西隔开,

各山间山谷迥异阴晴多变。

想在山中找个人家去投宿,

隔水询问那樵夫可否方便?

(刘建勋)

【注释】 1、太乙:即"太一",终南山主峰,也是终南山别名。

【赏析】 诗旨在咏叹终南山的宏伟壮大。首联写远景,以艺术的夸张,极言山之高远。颔联写近景,身在山中之所见,铺叙云气变幻,移步变形,极富含孕。颈联进一步写山之南北辽阔和千岩万壑的千形万态。末联写为了入山穷胜,想投宿山中人家。"隔水"二字点出了作者"远望"的位置。

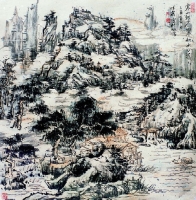

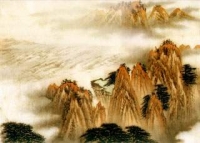

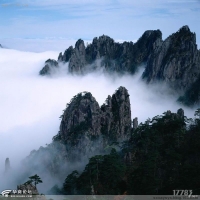

全诗写景、写人、写物,动如脱兔,静若淑女,有声有色,意境清新、宛若一幅山水画。

[鉴赏]

艺术创作,贵在以个别显示一般,以不全求全,刘勰所谓“以少总多”,古代画论家所谓“意余于象”,都是这个意思.。作为诗人兼画家的王维,很懂得此中奥秘,因而能用只有四十个字的一首五言律诗,为偌大一座终南山传神写照。

首联“太乙近天都,连山接海隅”,先用夸张手法勾画了终南山的总轮廓。这个总轮廓,只能得之于遥眺,而不能得之于逼视。所以,这一联显然是写远景。

“太乙”是终南山的别称。终南虽高,去天甚遥,说它“近天都”,当然是艺术夸张。但这是写远景,从平地遥望终南,其顶峰的确与天连接,因而说它“近天都”,正是以夸张写真实。“连山接海隅”也是这样。终南山西起甘肃天水,东止河南陕县,远远未到海隅。说它“接海隅”,固然不合事实,说它“与他山连接不断,直到海隅”,又何尝符合事实?然而这是写远景,从长安遥望终南,西边望不到头,东边望不到尾。用“连山接海隅”写终南远景,虽夸张而愈见真实。

次联写近景,“白云回望合”一句,“回望”既与下句“入看”对偶,则其意为“回头望”,王维写的是入终南山而“回望”,望的是刚走过的路。诗人身在终南山中,朝前看,白云弥漫,看不见路,也看不见其他景物,仿佛再走几步,就可以浮游于白云的海洋;然而继续前进,白云却继续分向两边,可望而不可即;回头看,分向两边的白云又合拢来,汇成茫茫云海。这种奇妙的境界,凡有游山经验的人都并不陌生,而除了王维,又有谁能够只用五个字就表现得如此真切呢?

“青霭入看无”一句,与上句“白云回望合”是“互文”,它们交错为用,相互补充。诗人走出茫茫云海,前面又是蒙蒙青霭,仿佛继续前进,就可以摸着那青霭了;然而走了进去,却不但摸不着,而且看不见;回过头去,那青霭又合拢来,蒙蒙漫漫,可望而不可即。

这一联诗,写烟云变灭,移步换形,极富含孕。即如终南山中千岩万壑,苍松古柏,怪石清泉,奇花异草,值得观赏的景物还多,一切都笼罩于茫茫“白云”、蒙蒙“青霭”之中,看不见,看不真切。唯其如此,才更令人神往,更急于进一步“入看”。另一方面,已经看见的美景仍然使人留恋,不能不“回望”,“回望”而“白云”、“青霭”俱“合”,则刚才呈现于眉睫之前的景物或笼以青纱,或裹以冰绡,由清晰而朦胧,由朦胧而隐没,更令人回味无穷。这一切,诗人都没有明说,但他却在已经勾画出来的“象”里为我们留下了驰聘想象的广阔天地。

第三联高度概括,尺幅万里。首联写出了终南山的高和从西到东的远,这是从山北遥望所见的景象。至于终南从北到南的阔,则是用“分野中峰变”一句来表现。游山而有“分野中峰变”的认识,则诗人立足“中峰”,纵目四望之状已依稀可见。终南山东西之绵远如彼,南北之辽阔如此,只有立足于“近天都”的“中峰”,才能收全景于眼底;而“阴晴众壑殊”,就是尽收眼底的全景。所谓“阴晴从壑殊”,当然不是指“东边日出西边雨”,而是以阳光的或浓或淡、或有或无来表现千岩万壑千形万态。

对于尾联,历来有不同的理解、不同的评价。有些人认为它与前三联不统一、不相称,从而持否定态度。王夫之辩解说:“‘欲投人处宿,隔水问樵夫’,则山之辽廓荒远可知,与上六句初无异致,且得宾主分明,非独头意识悬相描摹也。”(《姜斋诗话》卷二)沈德潜也说:“或谓末二句与通体不配。今玩其语意,见山远而人寡也,非寻常写景可比。”(《唐诗别裁》卷九)

这些意见都不错,然而“玩其语意”,似乎还可以领会到更多的东西。第一,欲投人处宿”这个句子分明有个省略了的主语“我”,因而有此一句,便见得“我”在游山,句句有“我”,处处有“我”,以“我”观物,因景抒情。第二,“欲投人处宿”而要“隔水问樵夫”,则“我”还要留宿山中,明日再游,而山景之赏心悦目,诗人之避喧好静,也不难于言外得之。第三,诗人既到“中峰”,则“隔水问樵夫”的“水”实际上是深沟大涧;那么,他怎么会发现那个“樵夫”呢?“樵夫”必砍樵,就必然有树林,有音响。诗人寻声辨向,从“隔水”的树林里欣然发现樵夫的情景,不难想见。既有“樵夫”,则知不太遥远的地方必然有“人处”,因而问何处可以投宿,“樵夫”口答手指、诗人侧首遥望的情景,也不难想见。

总起来看,这首诗的主要特点和优点是善于“以不全求全”,从而收到了“以少总多”、“意余于象”的艺术效果。

(霍松林)

春草年年绿,王孙归不归?

The sun settle down, I closed my wattle door.

The grass greens in spring every year, but alack!

My friend, can I expect to see you back?

【注释】 一作山中送别

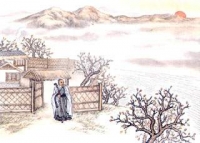

【赏析】 这首《山中送别》诗,不写离亭饯别的情景,而是匠心别运,选取了与一般送别诗全然不同的下笔着墨之点。

诗的首句“山中相送罢”,在一开头就告诉读者相送已罢,把送行时的话别场面、惜别情怀,用一个看似毫无感情色彩的“罢”字一笔带过。这里,从相送到送罢,跳越了一段时间。而次句从白昼送走行人一下子写到“日暮掩柴扉”,则又跳越了一段更长的时间。在这段时间内,送行者的所感所想是什么呢?诗人在把生活剪接入诗篇时,剪去了这一切,都当作暗场处理了。

对离别有体验的人都知道,行人将去的片刻固然令人黯然魂消,但一种寂寞之感、怅惘之情往往在别后当天的日暮时会变得更浓重、更稠密。在这离愁别恨最难排遣的时刻,要写的东西也定必是千头万绪的;可是,诗只写了一个“掩柴扉”的举动。这是山居的人每天到日暮时都要做的极其平常的事情,看似与白昼送别并无关连。而诗人却把这本来互不关连的两件事连在了一起,使这本来天天重复的行动显示出与往日不同的意味,从而寓别情于行间,见离愁于字里。读者自会从其中看到诗中人的寂寞神态、怅惘心情;同时也会想:继日暮而来的是黑夜,在柴门关闭后又将何以打发这漫漫长夜呢?这句外留下的空白,更是使人低回想象于无穷的。

诗的三、四两句“春草明年绿,王孙归不归”,从《楚辞·招隐士》“王孙游兮不归,春草生兮萋萋”句化来。但赋是因游子久去而叹其不归,这两句诗则在与行人分手的当天就惟恐其久去不归。唐汝询在《唐诗解》中概括这首诗的内容为:“扉掩于暮,居人之离思方深;草绿有时,行人之归期难必。”而“归期难必”,正是“离思方深”的一个原因。“归不归”,作为一句问话,照说应当在相别之际向行人提出,这里却让它在行人已去、日暮掩扉之时才浮上居人的心头,成了一个并没有问出口的悬念。这样,所写的就不是一句送别时照例要讲的话,而是“相送罢”后内心深情的流露,说明诗中人一直到日暮还为离思所笼罩,虽然刚刚分手,已盼其早日归来,又怕其久不归来了。前面说,从相送到送罢,从“相送罢”到“掩柴扉”,中间跳越了两段时间;这里,在送别当天的日暮时就想到来年的春草绿,而问那时归不归,这又是从当前跳到未来,跳越的时间就更长了。

王维善于从生活中拾取看似平凡的素材,运用朴素、自然的语言,来显示深厚、真挚的感情,往往味外有味,令人神远。这首《山中送别》诗就是这样。

(陈邦炎)

深林人不知,明月来相照。

Strumming my zither and whistling.

No one knows I'm in the deep woods,

Only the moon comes watching.

2) Bamboo Adobe

By Wang Wei

Translated by Liu Wu-chi

I sit along in the dark bamboo grove,

Playing the zither and whistling long.

In this deep wood no one would know -

Only the bright moon comes to shine.

3) Hut in the Bamboos

Sitting alone, in the hush of the bamboo;

I thrum my zither, and whistle lingering notes.

In the secrecy of the wood, no one can hear;

Only the clear moon, comes to shine on me.

4) In a Retreat Among Bamboos

Translated by Witter Bynner

Leaning alone in the close bamboos,

I am playing my lute and humming a song

Too softly for anyone to hear –

Except my comrade, the bright moon.

【白话文】 月夜,独坐幽静的竹林子里,间或弹弹琴,间或吹吹口哨。

竹林里僻静幽深,无人知晓,却有明月陪伴,殷勤来相照。

【注释】 1、幽篁:幽是深的意思,篁是竹林。

2、长啸:长声呼啸。

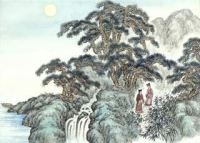

【赏析】 竹里館是輞川別墅中另一景,因居於茂密的竹林中而得名。此詩作為王維《輞川集》中的一首名作,不以字句取勝,而從整體意境見美。

詩中寫景物,只用了三個詞:“幽篁”,“深林”,“明月”。幽,深也。篁是竹林的意思,屈原《九歌-山鬼》中便有“餘處幽篁兮終不見天”的句子。幽篁和深林指的是同一樣東西,即茂密的竹林。明月則是人人慣用的詞語。詩中寫人物活動,也是用了三個詞:“獨坐”,“彈琴”,“長嘯”。嘯指撮口發出悠長而清越之聲,乃魏晉以來所謂名士的一種表示灑脫清高的行為,類似今日的吹口哨。詩中的用字造句很平淡,似是隨意寫出了眼前的景物和人物活動,沒有仔細去刻寫或塗飾,但四句合起來,卻帶出了一種清幽絕俗的意境。這一月夜幽林之景是如此空明澄淨,在其間彈琴長嘯之人又是如此安閑自得,塵慮皆空。

此詩意境的形成,全賴人物的心境與所寫景物的內在性質相一致。詩人在取材,編排上并非信筆所之。詩中寫景色,選擇了竹林和明月,取其與所要顯示的清幽澄淨的環境原本一致;詩中寫情懷,選擇了彈琴和長嘯,取其與所要表現的那種寫意怡寜的心境表裡如一。詩人意興清幽,心靈澄淨的狀態與竹林,明月本身所具有的清幽澄淨的屬性悠然相會,境界自出。而這種意境恰恰又與本詩自然平淡的語言風格相輔相成。

本詩的結構很精致。首句有“獨坐”,三句便有“人不知”;首句有“幽篁”,三句便有“深林”,首尾呼應。詩人在寫月夜幽林的同時,又寫了彈琴,長嘯,是用音響托出靜境。末句寫“明月來相照”,不僅與上句的“人不知”有對照之妙,也起了點破暗夜的作用。這些音響與寂靜以及光影明暗的襯映,在安排上既是妙手天成,又是有匠心運用其間的。

[鉴赏]

这首小诗总共四句。拆开来看,既无动人的景语,也无动人的情语;既找不到哪个字是诗眼,也很难说哪一句是警策。

诗中写到景物,只用六个字组成三个词,就是:“幽篁”、“深林”、“明月”。对普照大地的月亮,用一个“明”字来形容其皎洁,并无新意巧思可言,是人人惯用的陈词。至于第一句的“篁”与第三句的“林”,其实是一回事,是重复写诗人置身其间的竹林,而在竹林前加“幽”、“深”两字,不过说明其既非庾信《小园赋》所说的“三竿两竿之竹”,也非柳宗无《青水驿丛竹》诗所说的“檐下疏篁十二茎”,而是一片既幽且深的茂密的竹林。这里,象是随意写出了眼前景物,没有费什么气力去刻画和涂饰。

诗中写人物活动,也只用六个字组成三个词,就是:“独坐”、“弹琴”、“长啸”。对人物,既没有描绘其弹奏舒啸之状,也没有表达其喜怒哀乐之情;对琴音与啸声,更没有花任何笔墨写出其音调与声情。

表面看来,四句诗的用字造语都是平平无奇的。但四句诗合起来,却妙谛自成,境界自出,蕴含着一种特殊的艺术魅力。作者王维《辋川集》中的一首名作,它的妙处在于其所显示的是那样一个令人自然而然为之吸引的意境。它不以字句取胜,而从整体见美。它的美在神不在貌,领略和欣赏它的美,也应当遗貌取神,而其神是包孕在意境之中的。就意境而言,它不仅如施补华所说,给人以“清幽绝俗”(《岘傭说诗》)的感受,而且使人感到,这一月夜幽林之景是如此空明澄净,在其间弹琴长啸之人是如此安闲自得,尘虑皆空,外景与内情是抿合无间、融为一体的。而在语言上则从自然中见至味、从平淡中见高韵。它的以自然、平淡为特征的风格美又与它的意境美起了相辅相成的作用。

可以想见,诗人是在意兴清幽、心灵澄净的状态下与竹林、明月本身所具有的清幽澄净的属性悠然相会,而命笔成篇的。诗的意境的形成,全赖人物心性和所写景物的内在素质相一致,而不必借助于外在的色相。因此,诗人在我与物会、情与景合之际,就可以如司空图《诗品·自然篇》中所说,“俯拾即是,不取诸邻,俱道适往,著手成春”,进入“薄言情悟,悠悠天钧”的艺术天地。当然,这里说“俯拾即是”,并不是说诗人在取材上就一无选择,信手拈来;这里说“著手成春”,也不是说诗人在握管时就一无安排,信笔所之。诗中描写周围景色,选择了竹林与明月,是取其与所要显示的那一清幽澄净的环境原本一致;诗中抒写自我情怀,选择了弹琴与长啸,则取其与所要表现的那一清幽澄净的心境互为表里。这既是即景即事,而其所以写此景,写此事,自有其酝酿成熟的诗思。更从全诗的组合看,诗人在写月夜幽林的同时,又写了弹琴、长啸,则是以声响托出静境。至于诗的末句写到月来照,不仅与上句的“人不知”有对照之妙,也起了点破暗夜的作用。这些音响与寂静以及光影明暗的衬映,在安排上既是妙手天成,又是有匠心运用其间的。

(陈邦炎)

【评析】

这是一首写隐者的闲适生活情趣的诗。诗的用字造语、写景(幽篁、深林、明月),写人(独坐、弹琴、长啸)都极平淡无奇。然而它的妙处也就在于以自然平淡的笔调,描绘出清新诱人的月夜幽林的意境,融情景为一体,蕴含着一种特殊的美的艺术魅力,使其成为千古佳品。以弹琴长啸,反衬月夜竹林的幽静,以明月的光影,反衬深林的昏暗,表面看来平平淡淡,似乎信手拈来,随意写去其实却是匠心独运,妙手回天的大手笔。

(刘建勋)

返影入深林,复照青苔上。

And yet I think I hear a voice,

Where sunlight, entering a grove,

Shines back to me from the green moss.

【白话文】 山中空空荡荡不见人影,只听得喧哗的人语声响。

夕阳的金光射入深林中,青苔上映着昏黄的微光。

【注释】 1、鹿柴:以木栅为栏,谓之柴,鹿柴乃鹿居住的地方。

2、返影:一作返景,指日落时分,阳光返射到东方的景象。

【赏析】 这是写景诗。描写鹿柴傍晚时分的幽静景色。诗的绝妙处在于以动衬静,以局部衬全局,清新自然,毫不做作。落笔先写"空山"寂绝人迹,接着以"但闻"一转,引出"人语响"来。空谷传音,愈见其空;人语过后,愈添空寂。最后又写几点夕阳余晖的映照,愈加触发人幽暗的感觉。

[鉴赏]

这是王维后期的山水诗代表作──五绝组诗《辋川集》二十首中的第四首。鹿柴(zhài寨),是辋川的地名。

诗里描绘的是鹿柴附近的空山深林的傍晚时分的幽静景色。第一句“空山不见人”,先正面描写空山的杳无人迹。王维似乎特别喜欢用“空山”这个词语,但在不同的诗里,它所表现的境界却有区别。“空山新雨后,天气晚来秋”(《山居秋暝》),侧重于表现雨后秋山的空明洁净;“人闲桂花落,夜静春山空”(《鸟鸣涧》),侧重于表现夜间春山的宁静幽美;而“空山不见人”,则侧重于表现山的空寂清泠。由于杳无人迹,这并不真空的山在诗人的感觉中竟显得空廓虚无,宛如太古之境了。“不见人”,把“空山”的意蕴具体化了。

如果只读第一句,也许会觉得它比较平常,但在“空山不见人”之后紧接“但闻人语响”,却境界顿出。“但闻”二字颇可玩味。通常情况下,寂静的空山尽管“不见人”,却非一片静默死寂。啾啾鸟语,唧唧虫鸣,瑟瑟风声,潺潺水响,相互交织,大自然的声音其实是非常丰富多彩的。然而,现在这一切都杳无声息,只是偶而传来一阵人语声,却看不到人影(由于山深林密)。这“人语响”,似乎是破“寂”的,实际上是以局部的、暂时的“响”反衬出全局的、长久的空寂。空谷传音,愈见空谷之空;空山人语,愈见空山之寂。人语响过,空山复归于万籁俱寂的境界;而且由于刚才那一阵人语响,这时的空寂感就更加突出。

三四句由上幅的描写空山传语进而描写深林返照,由声而色。深林,本来就幽暗,林间树下的青苔,更突出了深林的不见阳光。寂静与幽暗,虽分别诉之于听觉与视觉,但它们在人们总的印象中,却常属于一类,因此幽与静往往连类而及。按照常情,写深林的幽暗,应该着力描绘它不见阳光,这两句却特意写返景射入深林,照映的青苔上。猛然一看,会觉得这一抹斜晖,给幽暗的深林带来一线光亮,给林间青苔带来一丝暖意,或者说给整个深林带来一点生意。但细加体味,就会感到,无论就作者的主观意图或作品的客观效果来看,都恰与此相反。一味的幽暗有时反倒使人不觉其幽暗,而当一抹余晖射入幽暗的深林,斑斑驳驳的树影照映在树下的青苔上时,那一小片光影和大片的无边的幽暗所构成的强烈对比,反而使深林的幽暗更加突出。特别是这“返景”,不仅微弱,而且短暂,一抹余晖转瞬逝去之后,接踵而来的便是漫长的幽暗。如果说,一二句是以有声反衬空寂;那么三四句便是以光亮反衬幽暗。整首诗就象是在绝大部分用冷色的画面上掺进了一点暖色,结果反而使冷色给人的印象更加突出。

静美和壮美,是大自然的千姿百态的美的两种类型,其间本无轩轻之分。但静而近于空无,幽而略带冷寂,则多少表现了作者美学趣味中不健康的一面。同样写到“空山”,同样侧重于表现静美,《山居秋暝》色调明朗,在幽静的基调上浮动着安恬的气息,蕴含着活泼的生机;《鸟鸣涧》虽极写春山的静谧,但整个意境并不幽冷空寂,素月的清辉、桂花的芬芳、山鸟的啼鸣,都带有春的气息和夜的安恬;而《鹿柴》则不免带有幽冷空寂的色彩,尽管还不至于幽森枯寂。

王维是诗人、画家兼音乐家。这首诗正体现出诗、画、乐的结合。无声的静寂、无光的幽暗,一般人都易于觉察;但有声的静寂,有光的幽暗,则较少为人所注意。诗人正是以他特有的画家、音乐家对色彩、声音的敏感,才把握住了空山人语响和深林入返照的一刹那间所显示的特有的幽静境界。而这种敏感,又和他对大自然的细致观察、潜心默会分不开。

(刘学锴)

君言不得意,归卧南山陲。

但去莫复问,白云无尽时。

And I ask you where you are going and why.

And you answer: "I am discontent

And would rest at the foot of the southern mountain.

So give me leave and ask me no questions.

White clouds pass there without end."

【注释】 ①饮君酒:劝君喝酒。

②何所之:去哪里。

③归卧:隐居。

④南山陲:终南山边。

【赏析】 这是一首送友人归隐的诗。表面看来语句平淡无奇,然而细细无味,却是词浅情深,含义深刻。诗的开头两句叙事、写饮酒饯别,以问话引起下文。三、四句是交代友人归隐原因——“不得志”。五、六句是写对友人的安慰和自己对隐居的羡慕,对功名利禄、荣华富贵的否定。

全诗写失志归隐,借以贬斥功名,抒发陶醉白云,自寻其乐之情,诗的后两句韵味骤增,诗意顿浓,羡慕有心,感慨无限。

这首诗写送友人归隐,看似语句平淡无奇,细细读来,却是词浅情深,含着悠然不尽的意味。

“下马饮君酒,问君何所之?”第一句叙事。“饮”是使动用法,“使……饮”的意思。一开始就写饮酒饯别,是点题。第二句设句,问君到哪里去。由此引出下面的答话,过渡到写归隐。这一质朴无华的问语,表露了作者对友人关切爱护的深厚情意。送别者的感情起始就渗透在字里行间。

“君言不得意,归卧南山陲。”“不得意”三字,显然是有深意的。不仅交待友人归隐的原因,表现他失意不满的情绪;同时也从侧面表达诗人自己对现实愤懑不平的心情。这三字是理解这首诗题旨的的一把钥匙。诗人在得知友人“不得意”的心情后,劝慰道:“但去莫复问,白云无尽时。”你只管去吧,我不再苦苦寻问了。其实你何必以失意为念呢?那尘世的功名利禄总是有尽头的,只有山中的白云才没有穷尽之时,足以供你娱乐排遣了。这两句表现了作者很复杂的思想感情:既有对友人的安慰,又有自己对隐居的欣羡;既有对人世荣华富贵的否定,又似乎带有一种无可奈何的情绪。联系前面“不得意”三字看来,在这两句诗中,更主要的则是对朋友的同情之心,并蕴含着诗人自己对现实的愤激之情,这正是此诗的着意之处和题旨所在。从写法上看,前面四句,写得比较平淡,似乎无甚意味,至此两句作结,诗意顿浓,韵味骤增,含不尽之意见于言外。当然,这两句也不是平空而起的,而是由前面看似乎平淡的四句发展而来的,如果没有前四句作铺垫,这两句结尾也就不会给人这样强的“清音有余”(谢榛语)的感觉。

(吴小林)

遂令东山客,不得顾采薇。

既至金门远,孰云吾道非。

江淮度寒食,京洛缝春衣。

置酒长安道,同心与我违。

行当浮桂棹,未几拂荆扉。

远树带行客,孤城当落晖。

吾谋适不用,勿谓知音稀。

The wise and able should consult together....

So you, a man of the eastern mountains,

Gave up your life of picking herbs

And came all the way to the Gate of Gold --

But you found your devotion unavailing.

...To spend the Day of No Fire on one of the southern rivers,

You have mended your spring clothes here in these northern cities.

I pour you the farewell wine as you set out from the capital --

Soon I shall be left behind here by my bosomfriend.

In your sail-boat of sweet cinnamon-wood

You will float again toward your own thatch door,

Led along by distant trees

To a sunset shining on a far-away town.

...What though your purpose happened to fail,

Doubt not that some of us can hear high music.

【白话文】 政治清明时代绝无隐者存在,

为朝政服务有才者纷纷出来。

连你这个象谢安的山林隐者,

也不再效法伯夷叔齐去采薇。

你应试落弟不能待诏金马门,

那是命运不济谁说吾道不对?

去年寒食时节你正经过江淮,

滞留京洛又缝春衣已过一载。

我们又在长安城外设酒饯别,

同心知己如今又要与我分开。

你行将驾驶着小船南下归去,

不几天就可把自家柴门扣开。

远山的树木把你的身影遮盖,

夕阳余辉映得孤城艳丽多彩。

你暂不被录用纯属偶然的事,

别以为知音稀少而徒自感慨!

【注释】 1、东山客:指东晋谢宁,曾隐居东山。

2、采薇:指殷末伯夷、叔齐采薇西山。

3、远:这里指不能入金马门。

4、寒食:节令名,清明前一天或两天。

【赏析】 这是一首劝慰友人落第的诗。

落第还乡之人,心情自然懊丧。作为挚友,多方给予慰籍,使其觉得知音有人是极为重要的。全诗着意在这个主旨上加以烘染,有叙事、有写景、有抒情,有感慨,有勉励。写景清新,抒情柔蜜,感慨由衷,勉励挚敬,吟来令人振奋。

随山将万转,趣途无百里。

声喧乱石中,色静深松里。

漾漾泛菱荇,澄澄映葭苇。

我心素已闲,清川澹如此。

请留盘石上,垂钓将已矣。

Borne by the channel of a green stream,

Rounding ten thousand turns through the mountains

On a journey of less than thirty miles....

Rapids hum over heaped rocks;

But where light grows dim in the thick pines,

The surface of an inlet sways with nut-horns

And weeds are lush along the banks.

...Down in my heart I have always been as pure

As this limpid water is....

Oh, to remain on a broad flat rock

And to cast a fishing-line forever!

【注释】 ①青溪:在今陕西沔县之东。

②言:发语词,无义。黄花川:在今陕西凤翔县东北。

③趣途:趣同“趋”,指走过的路途。

④声:溪水声。色:山色。

⑤漾漾:水波动荡。菱荇:泛指水草。“漾漾”二句描写菱荇在青溪水中浮动,芦苇的倒影映照于清澈的流水。

⑥素:一向,向来。澹:恬静。

⑦盘石:又大又平的石头。将已矣:将以此终其身。

【赏析】 这是一首写于归隐之后的山水诗。诗的每一句都可以独立成为一幅优美的画面,溪流随山势蜿蜓,在乱石中奔腾咆哮,在松林里静静流淌,水面微波荡漾,各种水生植物随波浮动,溪边的巨石上,垂钓老翁消闲自在。诗句自然清淡,绘声绘色,静中有动,托物寄情,韵味无穷。

[鉴赏]

诗题一曰《过青溪水作》,大约是王维初隐蓝田南山时所作。写了一条不甚知名的溪水,却很难体现王维山水诗的特色。

看来王维曾不止一次地循青溪入黄花川游历。这一段路程虽长不及百里,但溪水随着山势盘曲蛇行,千回万转,颇为蜿蜓多姿。王维另有一首《自大散以往深林密竹蹬道盘曲四五十里至黄牛岭见黄花川》,也说那里的山路“危径几万转”,可与此诗的“随山将万转”对看。

诗开头四句对青溪作总的介绍后,接着采用“移步换形”的写法,顺流而下,描绘了溪水一幅幅各具特色的画面。你看,当它在山间乱石中穿过时,水势湍急,潺潺的溪流声忽然变成了一片喧哗。“喧”字造成了强烈的声感,给人以如闻其声的感受。当它流经松林中的平地时,这同一条青溪却又显得那么娴静、安谧,几乎没有一点声息。澄碧的溪水与两岸郁郁葱葱的松色相映,融成一片,色调特别幽美、和谐。这一联中一动一静,以动衬静,声色相通,极富于意境美。再看,当青溪缓缓流出松林,进入开阔地带后,又是另一番景象:水面上浮泛着菱叶、荇菜等水生植物,一片葱绿,水流过处,微波荡漾,摇曳生姿;再向前走去,水面又似明镜般的清澈碧透,岸边浅水中的芦花、苇叶,倒映如画,天然生色。这一联,“漾漾”绘水动貌,“澄澄”状水静貌,也是一动一静,极为传神。诗人笔下的青溪,既喧闹,又沉静,既活泼,又安详,既幽深,又素净,从不断的流动变化中,表现出了鲜明个性和盎然生意。读后令人油然而生爱悦之情。

其实,青溪并没有什么奇景,它那素淡的景致,为什么在诗人的眼中、笔下,会具有如此的魅力呢?诚如王国维所说:“一切景语皆情语也。”(《人间词话删稿》)王维也正是从青溪素淡的天然景致中,发现了与他那恬淡的心境、闲逸的情趣高度和谐一致的境界。“我心素已闲,清川澹如此。”诗人正是有意借青溪来为自己写照,以清川的淡泊来印证自己的素愿,心境、物境在这里已融合为一了。最后,诗人暗用了东汉严子陵垂钓富春江的典故,也想以隐居青溪来作为自己的归宿了。这固然说明诗人对青溪的喜爱,更反映了他在仕途失意后自甘淡泊的心情。这一点,写来含而不露,耐人寻味。

这首诗,自然、清淡、素雅,写景抒情均不刻意为之,表面上看似不着力,而读来韵味隽永醇厚,平淡而有思致。前人评“王右丞如秋水芙蕖,倚风自笑”,是最恰当不过的。

(刘德重)

野老念牧童,倚杖候荆扉。

雉雊麦苗秀,蚕眠桑叶稀。

田夫荷锄至,相见语依依。

即此羡闲逸,怅然吟《式微》。

Cattle and sheep trail home along the lane;

And a rugged old man in a thatch door

Leans on a staff and thinks of his son, the herdboy.

There are whirring pheasants? full wheat-ears,

Silk-worms asleep, pared mulberry-leaves.

And the farmers, returning with hoes on their shoulders,

Hail one another familiarly.

...No wonder I long for the simple life

And am sighing the old song, Oh, to go Back Again!

【注释】 ①渭川:即渭水。源于甘肃鸟鼠山,经陕西,流入黄河。

②墟落:村庄。穷巷:深巷。荆扉:柴门。

③雉雊(zhì gòu):野鸡鸣叫。秀:麦子吐华曰“秀”。

④式微:《诗经》篇名,其中有“式微,式微,胡不归”之句,表归隐之意。

【赏析】 这是王维晚年所写的田园诗。诗描写的是初夏傍晚农村一些常见景色:夕阳西下、牛羊回归、老人倚杖、麦苗吐秀、桑叶稀疏、田夫荷锄……这些初夏景色极其寻常,作者随手写去,然而诗意盎然。体现出王维诗歌“诗中有画”的艺术特色。王维把农村表现得这样平静闲适、悠闲可爱,是他当时心境的反映,反映了他对官场生活的厌恶。

夕阳的余辉映照着村落(墟落),归牧的牛羊涌进村巷中。老人惦念着去放牧的孙儿,拄着拐杖在柴门外望他归来。在野鸡声声鸣叫中,小麦已经秀穗,吃足桑叶的蚕儿开始休眠。丰年在望,荷锄归来的农民彼此见面,娓娓动情地聊起家常。这美好的情景使诗人联想到官场明争暗斗的可厌,觉得隐居在这样的农村该是多么安静舒心;惆怅之余不禁吟起《诗经》中“式微,式微,胡不归?”的诗句(意即:天黑啦,天黑啦,为什么还不回家呀?),表明他归隐田园的志趣。王维精通音乐、绘画、书法,艺术修养深厚;苏东坡评他诗中有画,画中有诗。上面这首诗就可以说是一幅田园画。

[鉴赏]

夕阳西下、夜幕将临之际,诗人面对一幅恬然自乐的田家晚归图,油然而生羡慕之情。诗的核心是一个“归”字。

诗人一开头,首先描写夕阳斜照村落的景象,渲染暮色苍茫的浓烈气氛,作为总背景,统摄全篇。接着,诗人一笔就落到“归”字上,描绘了牛羊徐徐归村的情景,使人很自然地联想起《诗经》里的几句诗:“鸡栖于埘,日之夕矣,羊牛下来。君子于役,如之何勿思?”诗人痴情地目送牛羊归村,直至没入深巷。就在这时,诗人看到了更为动人的情景:柴门外,一位慈祥的老人拄着拐杖,正迎候着放牧归来的小孩。这种朴素的散发着泥土芬芳的深情,感染了诗人,似乎也分享到了牧童归家的乐趣。顿时间,他感到这田野上的一切生命,在这黄昏时节,似乎都在思归。不是吗?麦地里的野鸡叫得多动情啊,那是在呼唤自己的配偶呢;桑林里的桑叶已所剩无几,蚕儿开始吐丝作茧,营就自己的安乐窝,找到自己的归宿了。田野上,农夫们三三两两,扛着锄头下地归来,在田间小道上偶然相遇,亲切絮语,简直有点乐而忘归呢。诗人目睹这一切,联想到自己的处境和身世,十分感慨。自开元二十五年(737)宰相张九龄被排挤出朝廷之后,王维深感政治上失去依傍,进退两难。在这种心绪下他来到原野,看到人皆有所归,唯独自己尚徬徨中路,怎能不既羡慕又惆怅?所以诗人感慨系之地说:“即此羡闲逸,怅然吟《式微》。”其实,农夫们并不闲逸。但诗人觉得和自己担惊受怕的官场生活相比,农夫们安然得多,自在得多,故有闲逸之感。《式微》是《诗经·邶风》中的一篇,诗中反复咏叹:“式微,式微,胡不归?”诗人借以抒发自己急欲归隐田园的心情,不仅在意境上与首句“斜阳照墟落”相照映,而且在内容上也落在“归”字上,使写景与抒情契合无间,浑然一体,画龙点睛式地揭示了主题。读完这最后一句,才恍然大悟:前面写了那么多的“归”,实际上都是反衬,以人皆有所归,反衬自己独无所归;以人皆归得及时、亲切、惬意,反衬自己归隐太迟以及自己混迹官场的孤单、苦闷。这最后一句是全诗的重心和灵魂。如果以为诗人的本意就在于完成那幅田家晚归图,这就失之于肤浅了。全诗不事雕绘,纯用白描,自然清新,诗意盎然。

(傅如一)

朝为越溪女,暮作吴宫妃。

贱日岂殊众,贵来方悟稀。

邀人傅脂粉,不自著罗衣。

君宠益娇态,君怜无是非。

当时浣纱伴,莫得同车归。

持谢邻家子,效颦安可希。

How could Xi Shi remain humbly at home? --

Washing clothes at dawn by a southern lake --

And that evening a great lady in a palace of the north:

Lowly one day, no different from the others,

The next day exalted, everyone praising her.

No more would her own hands powder her face

Or arrange on her shoulders a silken robe.

And the more the King loved her, the lovelier she looked,

Blinding him away from wisdom.

...Girls who had once washed silk beside her

Were kept at a distance from her chariot.

And none of the girls in her neighbours' houses

By pursing their brows could copy her beauty.

【注释】 ①持谢:奉告。

②安可希:怎能希望别人的赏识。

【赏析】 这是一首借咏西施,以喻为人的诗。“朝为越溪女,暮作吴宫妃”写出了人生浮沉,全凭际遇的炎凉世态。诗开首四句,写西施有艳丽的姿色,终不能久微。次六句写西施一旦得到君王宠爱,就身价百倍。末了四句写姿色太差者,想效颦西施是不自量力。语虽浅显,寓意深刻。沈德潜在《唐诗别裁集》中说:“写尽炎凉人眼界,不为题缚,乃臻斯诣。”此言颇是。

良人玉勒乘骢马,侍女金盘鲙鲤鱼。

画阁朱楼尽相望,红桃绿柳垂檐向。

罗帷送上七香车,宝扇迎归九华帐。

狂夫富贵在青春,意气骄奢剧季伦。

自怜碧玉亲教舞,不惜珊瑚持与人。

春窗曙灭九微火,九微片片飞花璅。

戏罢曾无理曲时,妆成祗是熏香坐。

城中相识尽繁华,日夜经过赵李家。

谁怜越女颜如玉,贫贱江头自浣纱。

She looks fifteen, she may be a little older.

...While her master rides his rapid horse with jade bit an bridle,

Her handmaid brings her cod-fish in a golden plate.

On her painted pavilions, facing red towers,

Cornices are pink and green with peach-bloom and with willow,

Canopies of silk awn her seven-scented chair,

And rare fans shade her, home to her nine-flowered curtains.

Her lord, with rank and wealth and in the bud of life,

Exceeds in munificence the richest men of old.

He favours this girl of lowly birth, he has her taught to dance;

And he gives away his coral-trees to almost anyone.

The wind of dawn just stirs when his nine soft lights go out,

Those nine soft lights like petals in a flying chain of flowers.

Between dances she has barely time for singing over the songs;

No sooner is she dressed again than incense burns before her.

Those she knows in town are only the rich and the lavish,

And day and night she is visiting the hosts of the gayest mansions.

...Who notices the girl from Yue with a face of white jade,

Humble, poor, alone, by the river, washing silk?

【白话文】 洛阳城里有个少女,和我对门而居;

颜容十分俏丽,年纪正是十五有余。

迎亲时,夫婿乘骑的是玉勒青骢马;

侍女端来的金盘,盛着脍好的鲤鱼。

画阁朱楼庭院台榭,座座相对相望;

桃红柳绿垂向屋檐,随风摆动飘扬。

她打扮好了,被送上丝绸香木车子;

精美宝扇遮日,迎归鲜艳的九华帐。

丈夫年纪青青有权有势,富贵轻狂;

意气骄奢,大大超过了富豪石季伦。

自己怜爱娇妻,亲自教她练习歌舞;

把稀世罕有的珊瑚送人,毫不可惜。

彻夜欢娱,春窗拂晓才灭九微灯火;

灯花片片飘落,掉在雕花环形窗格。

嬉戏之后,她从无温习曲子的功夫;

梳妆好了,只坐在香炉边熏透衣裳。

洛阳城中认识的人,尽是富贵豪华;

日夜往来的,都是赵李般大户人家。

西施洁净美丽,谁去怜爱这样姑娘;

贫贱的时候,只好在若耶溪头浣纱。

【注释】 1、才可:恰好。

2、九华帐:鲜艳的花罗帐。

3、季伦:晋石崇字季伦,家甚富豪。

4、九微:《汉武内传》记有“九光九微之灯”;

5、花:指雕花的连环形窗格。

6、曾无:从无;

7、理:温习。

8、赵李家:汉成帝的皇后赵飞燕、婕妤李平两家。这里泛指贵戚之家。

【赏析】 写洛阳贵妇生活的富丽豪贵,夫婿行为的骄奢放荡,揭示了高层社会的骄奢淫逸。

诗开头八句是叙洛阳女出身骄贵和衣食住行的豪富奢侈。“狂夫”八句是叙洛阳女丈夫行为之骄奢放荡和作为玩物的贵妇的娇媚无聊。“城中”四句是写她们的交住尽是贵戚。并以西施出身寒微作为反衬,发抒作者的感慨。

射杀山中白额虎,肯数邺下黄须儿。

一身转战三千里,一剑曾当百万师。

汉兵奋迅如霹雳,虏骑崩腾畏蒺藜。

卫青不败由天幸,李广无功缘数奇。

自从弃置便衰朽,世事蹉跎成白首。

昔时飞箭无全目,今日垂杨生左肘。

路旁时卖故侯瓜,门前学种先生柳。

苍茫古木连穷巷,寥落寒山对虚牖。

誓令疏勒出飞泉,不似颍川空使酒。

贺兰山下阵如云,羽檄交驰日夕闻。

节使三河募年少,诏书五道出将军。

试拂铁衣如雪色,聊持宝剑动星文。

愿得燕弓射大将,耻令越甲鸣吾君。

莫嫌旧日云中守,犹堪一战立功勋。

He chased a wild horse, he caught him and rode him,

He shot the white-browed mountain tiger,

He defied the yellow-bristled Horseman of Ye.

Fighting single- handed for a thousand miles,

With his naked dagger he could hold a multitude.

...Granted that the troops of China were as swift as heaven's thunder

And that Tartar soldiers perished in pitfalls fanged with iron,

General Wei Qing's victory was only a thing of chance.

And General Li Guang's thwarted effort was his fate, not his fault.

Since this man's retirement he is looking old and worn:

Experience of the world has hastened his white hairs.

Though once his quick dart never missed the right eye of a bird,

Now knotted veins and tendons make his left arm like an osier.

He is sometimes at the road-side selling melons from his garden,

He is sometimes planting willows round his hermitage.

His lonely lane is shut away by a dense grove,

His vacant window looks upon the far cold mountains

But, if he prayed, the waters would come gushing for his men

And never would he wanton his cause away with wine.

...War-clouds are spreading, under the Helan Range;

Back and forth, day and night, go feathered messages;

In the three River Provinces, the governors call young men –

And five imperial edicts have summoned the old general.

So he dusts his iron coat and shines it like snow-

Waves his dagger from its jade hilt in a dance of starry steel.

He is ready with his strong northern bow to smite the Tartar chieftain –

That never a foreign war-dress may affront the Emperor.

...There once was an aged Prefect, forgotten and far away,

Who still could manage triumph with a single stroke.

【白话文】 当年十五二十岁青春之时;徒步就能夺得胡人战马骑。

年轻力壮射杀山中白额虎;数英雄岂止邺下的黄须儿?

身经百战驰骋疆场三千里;曾以一剑抵当了百万雄师。

汉军声势迅猛如惊雷霹雳;虏骑互相践踏是怕遇蒺藜。

卫青不败是由于天神辅助;李广无功却缘于命运不济。

自被摈弃不用便开始衰朽;世事随时光流逝人成白首。

当年象后羿飞箭射雀无目;如今不操弓疡瘤生于左肘。

象故侯流落为民路旁卖瓜;学陶令门前种上绿杨垂柳。

古树苍茫一直延伸到深巷;寥落寒山空对冷寂的窗牖。

誓学耿恭在疏勒祈井得泉;不做颍川灌夫为牢骚酗酒。

贺兰山下战士们列阵如云;告急的军书日夜频频传闻。

持节使臣去三河招募兵丁;招书令大将军分五路出兵。

老将揩试铁甲光洁如雪色;且持宝剑闪动剑上七星纹。

愿得燕地的好弓射杀敌将;绝不让敌人甲兵惊动国君。

莫嫌当年云中太守又复职;还堪得一战为国建立功勋。

【注释】 1、步行句:汉名将李广,为匈奴骑兵所擒,广时已受伤,便即装死。后于途中见一胡儿骑着良马,便一跃而上,将胡儿推在地下,疾驰而归。见《史记·李将军列传》。

2、射杀句:与上文连观,应是指李广为右北平太守时,多次射杀山中猛虎事。白额虎(传说为虎中最凶猛一种),则似是用晋名将周处除三害事。南山白额虎是三害之一。见《晋书·周处传》。

3、肯数:岂可只推。

4、邺下黄须儿:指曹彰,曹操第二子,须黄色,性刚猛,曾亲征乌丸,颇为曹操爱重,曾持彰须曰:“黄须儿竟大奇也。”这句意谓,岂可只算黄须儿才是英雄。邺下,曹操封魏王时,都邺(今河北临漳县西)。

5、蒺藜:本是有三角刺的植物,这里指铁蒺藜,战地所用障碍物。

6、卫青:汉代名将,汉武帝皇后卫子夫之弟,以征伐匈奴官至大将军。卫青姊子霍去病,也曾远入匈奴境,却未曾受困折,因而被看作“有天幸”。“天幸”本霍去病事,然古代常卫、霍并称,这里当因卫青而联想霍去病事。

7、李广句:李广曾屡立战功,汉武帝却以他年老数奇,暗示卫青不要让李广抵挡匈奴,因而被看成无功,没有封侯。缘,因为。数,命运。奇,单数。偶之对称,奇即不偶,不偶即不遇。

8、飞箭(一作“飞雀”)无全目:鲍照《拟古诗》:“惊雀无全目。”李善注引《帝王世纪》:吴贺使羿射雀,贺要羿射雀左目,却误中右目。这里只是强调羿能使雀双目不全,于此见其射艺之精。

9、垂杨生左肘:《庄子·至乐》:“支离叔与滑介叔观于冥柏之丘,昆仑之虚,黄帝之所休,俄而柳生其左肘,其意蹶蹶然恶之。”沈德潜以为“柳,疡也,非杨柳之谓”,并以王诗的垂杨“亦误用”。他意思是说,庄子的柳生其左肘的柳本来即疡之意,王维却误解为杨柳之柳,因而有垂云云。高步瀛说:“或谓柳为瘤之借字,盖以人肘无生柳者。然支离、滑介本无其人,生柳寓言亦无不可。”高说似较胜。

10、故侯瓜:召平,本秦东陵侯,秦亡为平民,贫,种瓜长安城东,瓜味甘美。

11、先生柳:晋陶渊明弃官归隐后,因门前有五株杨柳,遂自号“五柳先生”,并写有《五柳先生传》。

12、誓令句:后汉耿恭与匈奴作战,据疏勒城,匈奴于城下绝其涧水,恭于城中穿井,至十五丈犹不得水,他仰叹道:“闻昔贰师将军(李广利)拔佩刀刺山,飞泉涌出,今汉德神明,岂有穷哉。”旋向井祈祷,过了一会,果然得水。事见《后汉书·耿恭传》。疏勒:指汉疏勒城,非疏勒国。

13、颍川空使酒:灌夫,汉颍阴人,为人刚直,失势后颇牢骚不平,后被诛。使酒:恃酒逞意气。

14、聊持:且持。

15、星文:指剑上所嵌的七星文。

16、耻令句:意谓以敌人甲兵惊动国君为可耻。《说苑·立节》:越国甲兵入齐,雍门子狄请齐君让他自杀,因为这是越甲在鸣国君,自己应当以身殉之,遂自刎死。呜:这里是惊动的意思。

【赏析】 这首诗叙述了一位老将的经历。他一生东征西战,功勋卓著,结果却落得个“无功”被弃、不得不以躬耕叫卖为业的可悲下场。边烽再起,他又不计恩怨,请缨报国。作品揭露了统治者的赏罚蒙昧,冷酷无情,歌颂了老将的高尚节操和爱国热忱。

全诗分三段,开头十句为第一段,是写老将青壮年时代的智勇、功绩和不平遭遇。先说他少时就有李广之智勇,“步行”夺得过敌人的战马,引弓射杀过山中最凶猛的“白额虎”。接着改用曹操的次子曹彰故事,彰绰号黄鬚儿,奋勇破敌,却功归诸将。诗人借用这两个典故,描绘老将的智勇才德。接下去,以“一身转战三千里”,见其征战劳苦;“一剑曾当百万师”,见其功勋卓著;“汉兵奋迅如霹雳”,见其用兵神速,如迅雷之势;“虏骑崩腾畏蒺藜”见其巧布铁蒺藜阵,克敌制胜。但这样难得的良将,却无寸功之赏,所以诗人又借用历史故事抒发自己的感慨。汉武帝的贵戚卫青所以屡战不败,立功受赏,官至大将军,实由“天幸”;而与他同时的著名战将李广,不但未得封侯授爵,反而得罪、受罚,最后落得个刎颈自尽的下场,是因“数奇”。这里的“天幸”,既指幸运之“幸”,又指皇帝宠幸;“数奇”,既指运气不好,又指皇恩疏远,都是语意双关的。诗人借李广与卫青的典故,暗示统治者用人唯亲,赏罚失据,写出了老将的不平遭遇。

中间十句为第二段,写老将被遗弃后的清苦生活。自从被弃置之后老将便“衰朽”了,岁月蹉跎,心情不好,连头发都白了。他昔日虽有后羿射雀而使其双目不全的本领,但久不习武,双臂就如同生了疡瘤,很不利落了。古人常以“柳”谐“瘤”,并且“杨”“柳”通假。在这里诗人以“杨”谐“疡”(疮)是照顾到诗的平仄声调。老将被弃,疡生左肘,却还得自寻生计,“路旁时卖故侯瓜”。“故侯”,指秦东陵侯召平,秦破,为布衣,种瓜于长安东城。这里说他不仅种瓜,而且“路旁时卖”,可知生活没有着落;“门前学种先生柳”,也是指他以耕作为业的意思。陶渊明门前有五柳,因自号“五柳">柳先生”。至于住处则是“苍茫”一片“古木”丛中的“穷巷”,窗子面对着的则是“寥落寒山”,这更见世态炎凉,门前冷落,从无宾客往还。但是老将并未因此消沉颓废,他仍然想“誓令疏勒出飞泉”,象后汉名将耿恭那样,在匈奴疏勒城水源断绝后,与战士们同甘共苦,终于又得泉水却敌立功;而决不象前汉颖川人灌夫那样,解除军职之后,使酒骂坐,发泄怨气。

最末十句为第三段,是写边烽未熄,老将时时怀着请缨杀敌的爱国衷肠。先说西北贺兰山一带阴霾沉沉,阵战如云,告急的文书不断传进京师;次写受帝命而征兵的军事长官从三河(河南、河内、河东)一带征召大批青年入伍,诸路将军受诏命分兵出击。最后写老将,他再也呆不住了,先是“拭拂铁衣如雪色”,把昔日的铠甲磨擦得雪亮闪光;继之是“聊持宝剑动星文”,又练起了武功。他的宿愿本就是能得到燕产强劲的名弓“射天将”(“天将”一作“大将”),擒贼擒王,消灭入寇的渠魁;并且“耻令越甲鸣吾君”,绝不让外患造成对朝廷的威胁。结尾为老将再次表明态度:“莫嫌旧日云中守,犹堪一战立功勋”,借用魏尚的故事,表明只要朝廷肯任用老将,他一定能杀敌立功,报效祖国。魏尚曾任云中太守,深得军心,匈奴不敢犯边,后被削职为民,经冯唐为其抱不平,才官复旧职。

这首诗十句一段,章法整饬,大量使事用典,从不同的角度和方面,刻画出“老将”的艺术形象,增加了作品的容涵量,完满地表达了作品的主题。沈德潜《唐诗别裁》谓“此种诗纯以对仗胜”。诗中对偶工巧自然,如同灵气周运全身,使诗人所表达的内容,犹如璞玉磨琢成器,达到了理正而文奇,意新而词高的艺术境界。

(傅经顺)

坐看红树不知远,行尽青溪不见人。

山口潜行始隈隩,山开旷望旋平陆。

遥看一处攒云树,近入千家散花竹。

樵客初传汉姓名,居人未改秦衣服。

居人共住武陵源,还从物外起田园。

月明松下房栊静,日出云中鸡犬喧。

惊闻俗客争来集,竞引还家问都邑。

平明闾巷扫花开,薄暮渔樵乘水入。

初因避地去人间,更问神仙遂不还。

峡里谁知有人事,世中遥望空云山。

不疑灵境难闻见,尘心未尽思乡县。

出洞无论隔山水,辞家终拟长游衍。

自谓经过旧不迷,安知峰壑今来变。

当时只记入山深,青溪几度到云林。

春来遍是桃花水,不辨仙源何处寻。

And the peach-trees on both banks lead him to an ancient source.

Watching the fresh-coloured trees, he never thinks of distance

Till he comes to the end of the blue stream and suddenly- strange men!

It's a cave-with a mouth so narrow that he has to crawl through;

But then it opens wide again on a broad and level path –

And far beyond he faces clouds crowning a reach of trees,

And thousands of houses shadowed round with flowers and bamboos....

Woodsmen tell him their names in the ancient speech of Han;

And clothes of the Qin Dynasty are worn by all these people

Living on the uplands, above the Wuling River,

On farms and in gardens that are like a world apart,

Their dwellings at peace under pines in the clear moon,

Until sunrise fills the low sky with crowing and barking.

...At news of a stranger the people all assemble,

And each of them invites him home and asks him where he was born.

Alleys and paths are cleared for him of petals in the morning,

And fishermen and farmers bring him their loads at dusk....

They had left the world long ago, they had come here seeking refuge;

They have lived like angels ever since, blessedly far away,

No one in the cave knowing anything outside,

Outsiders viewing only empty mountains and thick clouds.

...The fisherman, unaware of his great good fortune,

Begins to think of country, of home, of worldly ties,

Finds his way out of the cave again, past mountains and past rivers,

Intending some time to return, when he has told his kin.

He studies every step he takes, fixes it well in mind,

And forgets that cliffs and peaks may vary their appearance.

...It is certain that to enter through the deepness of the mountain,

A green river leads you, into a misty wood.

But now, with spring-floods everywhere and floating peachpetals –

Which is the way to go, to find that hidden source?

【白话文】 渔船顺着溪流走观赏山水一溪春;古老的渡口夹岸的桃花艳丽缤纷。

坐看红花一树树忘却究竟走多远;行至青溪尽头空空荡荡不见有人。

有一山洞入口暗行小径开头曲折;走不多远旋即看见陆地广阔无垠。

远远望去有一个云树相聚的去处;近看却是千家万户种满花卉竹林。

樵夫最初自我介绍他们汉代姓名;村中的居民都没改变秦代的衣裙。

他们居住的地方是武陵的桃花源;还在世外仙境建起了自得的田园。

月明高照松下房舍窗棂一片清静;云中朝阳初露到处是鸡犬的吠鸣。

听说来了凡人大家集拢来看究竟;竞相引领回家打听家乡近来情景。

天一亮,他们就开门打扫街巷花径;傍晚,渔人樵夫便乘小船回到山村。

当初因为避乱先人离开混乱人间;再说来到这神仙境地就不想回还。

深山峡谷谁也不知道人世间的事;外界看这里也只看见渺远的云山。

至今已不再怀疑仙境之难于闻见;只是尘心未尽仍然思念旧的乡县。

出洞后尽管觉得桃花源山水远隔;始终打算辞家去桃花源长期游历。

自以为走过的旧路应该不会迷向;怎么知道山峦沟壑而今已经改变。

当时只记得进入山中后很远很深,沿着青溪几经转折才到深邃云林。

春天已经来到遍溪都是桃花流水;辨不清桃花仙境该到何处去找寻?

【注释】 1、逐水:顺着溪水。

2、去津:古渡口。

3、坐:因。

4、隈:山崖的幽曲处。

5、物外:世外。

6、房栊:窗户。

【赏析】 这是王维十九岁时写的一首七言乐府诗,题材取自陶渊明的叙事散文《桃花源记》。清人吴乔在《围炉诗话》中曾说:“意思,犹五谷也。文,则炊而为饭;诗,则酿而为酒也。”好的诗应当象醇酒,读后能令人陶醉。因此,要将散文的内容改用诗歌表现出来,决不仅仅是一个改变语言形式的问题,还必须进行艺术再创造。王维这首《桃源行》,正是由于成功地进行了这种艺术上的再创造,因而具有独立的艺术价值,得以与散文《桃花源记》并世流传。

《桃源行》所进行的艺术再创造,主要表现在开拓诗的意境;而这种诗的意境,又主要通过一幅幅形象的画面体现出来。

诗一开始,就展现了一幅“渔舟逐水”的生动画面:远山近水,红树青溪,一叶渔舟,在夹岸的桃花林中悠悠行进。诗人用艳丽的色调,绘出了一派大好春光,为渔人“坐看红树”、“行尽青溪”作了铺陈。这里,绚烂的景色和盎然的意兴融成一片优美的诗的境界,而事件的开端也蕴含其中了。散文中所必不可少的交代:“晋太元中,武陵人捕鱼为业,缘溪行,忘路之远近……”在诗中都成了酿“酒”的原材料,化为言外意、画外音,让读者自己去想象、去体会了。在画面与画面之间,诗人巧妙地用一些概括性、过渡性的描叙,来牵引连结,并提供线索,引导着读者的想象,循着情节的发展向前推进。“山口”、“山开”两句,便起到了这样的作用。它通过概括描叙,使读者想象到渔人弃舟登岸、进入幽曲的山口蹑足潜行,到眼前豁然开朗、发现桃源的经过。这样,读者的想象便跟着进入了桃源,被自然地引向下一幅画面。这时,桃源的全景呈现在人们面前了:远处高大的树木象是攒聚在蓝天白云里,近处满眼则是遍生于千家的繁花、茂竹。这两句,由远及近,云、树、花、竹,相映成趣,美不胜收。画面中,透出了和平、恬静的气氛和欣欣向荣的生机,让你驰骋想象,去领悟、去意会,去思而得之,而所谓诗的韵致、“酒”的醇味,也就蕴含其中了。接着,我们又可以想象到,渔人一步步进入这幅图画,开始见到了其中的人物。“樵客初传汉姓名,居人未改秦衣服。”写出了桃源中人发现外来客的惊奇和渔人乍见“居人”所感到服饰上的明显不同,隐括了散文中“不知有汉,无论魏晋”的意思。

中间十二句,是全诗的主要部分。“居人共住武陵源”,承上而来,另起一层意思,然后点明这是“物外起田园”。接着,便连续展现了桃源中一幅幅景物画面和生活画面。月光,松影,房栊沉寂,桃源之夜一片静谧;太阳,云彩,鸡鸣犬吠,桃源之晨一片喧闹。两幅画面,各具情趣。夜景全是静物,晨景全取动态,充满着诗情画意,表现出王维独特的艺术风格。渔人,这位不速之客的闯入,自然也使桃源中人感到意外。“惊闻”二句也是一幅形象的画面,不过画的不是景物而是人物。“惊”、“争”、“集”、“竞”、“问”等一连串动词,把人们的神色动态和感情心理刻画得活灵活现,表现出桃源中人淳朴、热情的性格和对故土的关心。“平明”二句进一步描写桃源的环境和生活之美好。“扫花开”、“乘水入”,紧扣住了桃花源景色的特点。“初因避地去人间,及至成仙遂不还”两句叙事,追述了桃源的来历;“峡里谁知有人事,世间遥望空云山”,在叙事中夹入情韵悠长的咏叹,文势活跃多姿。

最后一层,诗的节奏加快。作者紧紧扣住人物的心理活动,将渔人离开桃源、怀念桃源、再寻桃源以及峰壑变幻、遍寻不得、怅惘无限这许多内容,一口气抒写下来,情、景、事在这里完全融合在一起了。“不疑”六句,在叙述过程中,对渔人轻易离开“灵境”流露了惋惜之意,对云山路杳的“仙源”则充满了向往之情。然而,时过境迁,旧地难寻,桃源何处?这时,只剩下了一片迷惘。最后四句,作为全诗的尾声,与开头遥相照应。开头是无意迷路而偶从迷中得之,结尾则是有意不迷而反从迷中失之,令人感喟不已!“春来遍是桃花水”,诗笔飘忽,意境迷茫,给人留下了无穷的回味。

试将这首《桃源行》诗与陶渊明《桃花源记》作比较,可以说二者都很出色,各有特点。散文长于叙事,讲究文理文气,故事有头有尾,时间、地点、人物、事件都交代得具体清楚。而这些,在诗中都没有具体写到,却又使人可以从诗的意境中想象到。诗中展现的是一个个画面,造成诗的意境,调动读者的想象力,去想象、玩味那画面以外的东西,并从中获得一种美的感受。这就是诗之所以为诗吧。

王维这诗中把桃源说成“灵境”、“仙源”,今人多有非议。其实,诗中的“灵境”,也有云、树、花、竹、鸡犬、房舍以及闾巷、田园,桃源中人也照样日出而作,日入而息,处处洋溢着人间田园生活的气息。它反映了王维青年时代美好的生活理想,其主题思想,与散文《桃花源记》应当说基本上是一致的。

这首诗通过形象的画面来开拓诗境,可以说,是王维“诗中有画”的特色在早年作品中的反映。此外,全诗三十二句,四句或六句一换韵,平仄相间,转换有致。诗的笔力舒健,从容雅致,游刃有余,颇为后人称道。清人王士禛说:“唐宋以来,作《桃源行》最佳者,王摩诘(维)、韩退之(愈)、王介甫(安石)三篇。观退之、介甫二诗,笔力意思甚可喜。及读摩诘诗,多少自在;二公便如努力挽强,不免面红耳热,此盛唐所以高不可及。”(《池北偶谈》)这“多少自在”四字,便是极高的评价。翁方纲也极口推崇道:这首诗“古今咏桃源事者,至右丞而造极。”(《石洲诗话》)可谓定评。

(刘德重)

倚杖柴门外,临风听暮蝉。

渡头余落日,墟里上孤烟。

复值接舆醉,狂歌五柳前。

And the autumn waters have run all day.

By my thatch door, leaning on my staff,

I listen to cicadas in the evening wind.

Sunset lingers at the ferry,

Supper-smoke floats up from the houses.

...Oh, when shall I pledge the great Hermit again

And sing a wild poem at Five Willows?

【白话文】 寒山转变得格外郁郁苍苍,秋水日日舒缓地流向远方。

我柱杖伫立在茅舍的门外,迎风细听着那暮蝉的吟唱。

渡头那边太阳快要落山了,村子里的炊烟一缕缕飘过。

又碰到裴迪这个接舆酒醉,在恰如陶潜的我面前讴狂。

【注释】 ①苍翠:青绿色。潺湲(chányuán):水流缓慢的样子。

②墟里:村落。孤烟:直升的炊烟。

③接舆:春秋楚隐士,装狂遁世。在这里是代指裴迪。五柳:即五柳先生陶渊明。这是诗人自比。

【赏析】 这是写景之诗,描绘了幽居山林,超然物外之志趣,因而以接舆比裴迪,以陶潜比自己。风光人物,交替行文,相映成趣,形成物我一体情景交融的艺术意境,抒发了闲居之乐和对友人的真切情谊。

开头二句写景,着意刻画水色山光之可爱,虽深秋,山依然苍翠,水依旧潺流。三、四两句,转而写情。倚杖柴门,临风听蝉,神驰邈远,自由自在。五、六句又间写景致。渡头落日,墟里孤烟,地道山村风物。最后两句再写人情。接舆、五柳、洁身自好,高风脱俗。风光无限,加之人物疏狂,怎不叫人情趣陶然?!

诗起句工对,颔联反而不对,实属不入格。喻守真疑为首联与颔联颠倒错乱,如若对调,则平仄格律既不失粘,且在意义上比较自然。"倚杖"句是看,接看"寒山";"临风"句是听,接听"秋水"。此说有独到之处。

这首诗所要极力表现的是辋川的秋景。一联和三联写山水原野的深秋晚景,诗人选择富有季节和时间特征的景物:苍翠的寒山、缓缓的秋水、渡口的夕阳,墟里的炊烟,有声有色,动静结合,勾勒出一幅和谐幽静而又富有生机的田园山水画。诗的二联和四联写诗人与裴迪的闲居之乐。倚杖柴门,临风听蝉,把诗人安逸的神态,超然物外的情致,写得栩栩如生;醉酒狂歌,则把裴迪的狂士风度表现得淋漓尽致。全诗物我一体,情景交融,诗中有画,画中有诗。

[鉴赏]

《新唐书·王维传》:“别墅在辋川,地奇胜……与裴迪游其中,赋诗相酬为乐。”这首诗即与裴迪相酬为乐之作。

这是一首诗、画、音乐完美结合的五律。首联和颈联写景,描绘辋川附近山水田园的深秋暮色;颔联和尾联写人,刻画诗人和裴迪两个隐士的形象。风光人物,交替行文,相映成趣,形成物我一体、情景交融的艺术境界,抒写诗人的闲居之乐和对友人的真切情谊。

“寒山转苍翠,秋水日潺湲。”首联写山中秋景。时在水落石出的寒秋,山间泉水不停歇地潺潺作响;随着天色向晚,山色也变得更加苍翠。不待颔联说出“暮”字,已给人以时近黄昏的印象。“转”和“日”用得巧妙。转苍翠,表示山色愈来愈深,愈来愈浓;山是静止的,着一“转”字,便凭借颜色的渐变而写出它的动态。日潺湲,就是日日潺湲,每日每时都在喧响;水是流动的,用一“日”字,却令人感觉它始终如一的守恒。寥寥十字,勾勒出一幅有色彩,有音响,动静结合的画面。

“渡头余落日,墟里上孤烟。”颈联写原野暮色。夕阳欲落,炊烟初升,这是田野黄昏的典型景象。渡头在水,墟里在陆;落日属自然,炊烟属人事:景物的选取是很见匠心的。“墟里上孤烟”,显系从陶潜“暧暧远人村,依依墟里烟”(《归田园居之一》)点化而来。但陶句是拟人化的表现远处村落上方炊烟萦绕、不忍离去的情味,王句却是用白描手法表现黄昏第一缕炊烟袅袅升到半空的景象,各有各的形象,各有各的意境。这一联是王维修辞的名句,历来被人称道。“渡头余落日”,精确地剪取落日行将与水面相切的一瞬间,富有包孕地显示了落日的动态和趋向,在时间和空间上都为读者留下想象的余地。“墟里上孤烟”,写的也是富有包孕的片刻。“上”字,不仅写出炊烟悠然上升的动态,而且显示已经升到相当的高度。

首、颈两联,以寒山、秋水、落日、孤烟等富有季节和时间特征的景物,构成一幅和谐静谧的山水田园风景画。但这风景并非单纯的孤立的客观存在,而是画在人眼里,人在画图中,一景一物都经过诗人主观的过滤而带上了感情色彩。那么,诗人的形象是怎样的呢?请看颔联:

“倚杖柴门外,临风听暮蝉。”这就是诗人的形象。柴门,表现隐居生活和田园风味;倚杖,表现年事已高和意态安闲。柴门之外,倚杖临风,听晚树鸣蝉、寒山泉水,看渡头落日、墟里孤烟,那安逸的神态,潇洒的闲情,和“策扶老以流憩,时矫首而遐观”(《归去来辞》)的陶渊明不是有几分相似吗?事实上,王维对那位“古今隐逸诗人之宗”,也是十分仰慕的,就在这首诗中,不仅仿效了陶的诗句,而且在尾联引用了陶的典故:

“复值接舆醉,狂歌五柳前。”陶文《五柳">柳先生传》的主人公,是一位忘怀得失、诗酒自娱的隐者,“宅边有五柳树,因以为号焉。”实则,这位先生正是陶潜的自我写照;而王维自称五柳,就是以陶潜自况的。接舆,是春秋时代“凤歌笑孔丘”的楚国狂士,诗人把沉醉狂歌的裴迪与楚狂接舆相比,乃是对这位年轻朋友的赞许。陶潜与接舆──王维与裴迪,个性虽大不一样,但那超然物外的心迹却是相近相亲的。所以,“复值接舆醉”的复字,不表示又一次遇见裴迪,而是表示诗人情感的加倍和进层:既赏佳景,更遇良朋,辋川闲居之乐,至于此极啊!末联生动地刻画了裴迪的狂士形象,表明了诗人对他的由衷的好感和欢迎,诗题中的赠字,也便有了着落。

颔联和尾联,对两个人物形象的刻画,也不是孤立进行,而是和景物描写密切结合的。柴门、暮蝉、晚风、五柳,有形无形,有声无声,都是写景。五柳,虽是典故,但对王维说来,模仿陶渊明笔下的人物,植五柳于柴门之外,不也是自然而然的吗?

(赵庆培)

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留。

Stands autumnal in the evening,

Moonlight in its groves of pine,

Stones of crystal in its brooks.

Bamboos whisper of washer-girls bound home,

Lotus-leaves yield before a fisher-boat –

And what does it matter that springtime has gone,

While you are here, O Prince of Friends?

【白话文】 一场新雨过后,青山特别清朗,秋天的傍晚,天气格外的凉爽。

明月透过松林撒落斑驳的静影,清泉轻轻地在大石上叮咚流淌。

竹林传出归家洗衣女的谈笑声,莲蓬移动了,渔舟正下水撒网。

任凭春天的芳菲随时令消逝吧,游子在秋色中,自可留连徜徉。

【注释】 1、螟:夜色。

2、浣女:洗衣服的女子。

3、春芳:春草。

4、歇:干枯。

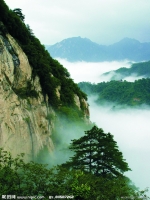

【赏析】 这是一首写山水的名诗,于诗情画意中寄托诗人的高洁情怀和对理想的追求。

首联写山居秋日薄暮之景,山雨初霁,幽静闲适,清新宜人。颔联写皓月当空,青松如盖,山泉清冽,流于石上,清幽明净的自然美景。颈联写听到竹林喧声,看到莲叶分披,发现了浣女、渔舟。末联写此景美好,是洁身自好的所在。

全诗通过对山水的描绘寄慨言志,含蕴丰富,耐人寻味。"明月松间照,清泉石上流"实乃千古佳句。

这首诗写出了清新、幽静、恬淡、优美的山中秋季的黄昏美景。王维所居辋川别墅在终南山下,故称山居。一场秋雨过后,秋山如洗,清爽宜人。时近黄昏,日落月出,松林静而溪水清,浣女归而渔舟从。如此清秋佳景,风雅情趣,自可令王孙公子流连陶醉,忘怀世事。此诗以一"空"字领起,格韵高洁,为全诗定下一个空灵澄净的基调。全诗动静结合,相辅相成,相得益彰。月照松林是静态,清泉流溢是动态。前四句写秋山晚景之幽静,五六句写浣女渔舟之喧哗。诗之四联分别写感觉、视觉、听觉、感受,因象得趣,因景生情。还有一点值得注意:古代文人多借清秋而写悲伤之意,此诗则属乐秋之佳作。《增订评注唐诗正声》郭云:"色韵清绝。"《唐诗解》:"雅兴淡中有致趣。"《唐诗矩》:"右丞本从工丽入,晚岁加以平淡,遂到天成。"《唐诗合选详解》王云翼云:"前是写山居秋暝之景,后入事言情,而不欲仕宦之意可见。"

[鉴赏]

这首山水名篇,于诗情画意之中寄托着诗人高洁的情怀和对理想境界的追求。

“空山新雨后,天气晚来秋。”诗中明明写有浣女渔舟,诗人怎下笔说是“空山”呢?原来山中树木繁茂,掩盖了人们活动的痕迹,正所谓“空山不见人,但闻人语响”(《鹿柴》)啊!又由于这里人迹罕到,“峡里谁知有人事,世中遥望空云山”(《桃源行》),一般人自然不知山中有人了。“空山”二字点出此处有如世外桃源。山雨初霁,万物为之一新,又是初秋的傍晚,空气之清新,景色之美妙,可以想见。

“明月松间照,清泉石上流。”天色已暝,却有皓月当空;群芳已谢,却有青松如盖。山泉清洌,淙淙流泻于山石之上,有如一条洁白无瑕的素练,在月光下闪闪发光,多么幽清明净的自然美啊!王维的《济上四贤咏》曾经称赞两位贤隐士的高尚情操,谓其“息阴无恶木,饮水必清源”。诗人自己也是这种心志高洁的人,他曾说:“宁栖野树林,宁饮涧水流,不用坐梁肉,崎岖见王侯。”(《献始兴公》)这月下青松和石上清泉,不正是他所追求的理想境界吗?这两句写景如画,随意挥洒,毫不着力。象这样又动人又自然的写景,达到了艺术上炉火纯青的地步,非一般人所能学到。

“竹喧归浣女,莲动下渔舟。”竹林里传来了一阵阵的歌声笑语,那是一些天真无邪的姑娘们洗罢衣服笑逐着归来了;亭亭玉立的荷叶纷纷向两旁披分,掀翻了无数珍珠般晶莹的水珠,那是顺流而下的渔舟划破了荷塘月色的宁静。在这青松明月之下,在这翠竹青莲之中,生活着这样一群无忧无虑、勤劳善良的人们。这纯洁美好的生活图景,反映了诗人过安静纯朴生活的理想,同时也从反面衬托出他对污浊官场的厌恶。这两句写得很有技巧,而用笔不露痕迹,使人不觉其巧。诗人先写“竹喧”、“莲动”,因为浣女隐在竹林之中,渔舟被莲叶遮蔽,起初未见,等到听到竹林喧声,看到莲叶纷披,才发现浣女、莲舟。这样写更富有真情实感,更富有诗意。

诗的中间两联同是写景,而各有侧重。颔联侧重写物,以物芳而明志洁;颈联侧重写人,以人和而望政通。同时,二者又互为补充,泉水、青松、翠竹、青莲,可以说都是诗人高尚情操的写照,都是诗人理想境界的环境烘托。

既然诗人是那样地高洁,而他在那貌似“空山”之中又找到了一个称心的世外桃源,所以就情不自禁地说:“随意春芳歇,王孙自可留!”本来,《楚辞·招隐士》说:“王孙兮归来,山中兮不可久留!”诗人的体会恰好相反,他觉得“山中”比“朝中”好,洁净纯朴,可以远离官场而洁身自好,所以就决然归隐了。

这首诗一个重要的艺术手法,是以自然美来表现诗人的人格美和一种理想中的社会之美。表面看来,这首诗只是用“赋”的方法模山范水,对景物作细致感人的刻画,实际上通篇都是比兴。诗人通过对山水的描绘寄慨言志,含蕴丰富,耐人寻味。

(傅如一)

流水如有意,暮禽相与还。

荒城临古渡,落日满秋山。

迢递嵩高下,归来且闭关。

Running slowly as my chariot,

Becomes a fellow voyager

Returning home with the evening birds.

A ruined city-wall overtops an old ferry,

Autumn sunset floods the peaks.

...Far away, beside Mount Song,

I shall close my door and be at peace.

【白话文】 清沏溪流两岸林木枝茂叶繁,我乘着车马安闲地归隐嵩山。

流水有意与我同去永不回返,暮鸟有心跟我一起倦飞知还。

荒凉的城郭紧挨着古老渡口,夕阳的余辉映着经秋的重山。

远远地来到嵩山下安家落户,决心归隐谢绝来客把门闭关。

【注释】 1、闲闲:从容貌。

2、迢递:远貌。

3、且闭关:有闭门谢客意。

【赏析】 这首诗是作者辞官归隐嵩山途中所作,通过描写途中所见景色抒写了作者细微复杂的心情。首联写归隐出发时的情景。退隐是一件闲适的事,流水、归鸟也同我回来隐居的心情一样。回来了,闭门谢客,余生清闲,何等自在。但作者也透露了一丝失意、无可奈何的情绪,荒城、古渡、落日、秋山全带凄凉之意。全诗层次清楚,从离去到沿途所见,直到归来,作者抓住一些典型景色描写,表达自己的心境。全诗意境优美,易引发人的想象。

颔联写水写鸟,其实乃托物寄情,写自己归山悠然自得之情,如流水归隐之心不改,如禽鸟至暮知还。颈联写荒城古渡,落日秋山,是寓情于景,反映诗人感情上的波折变化。末联写山之高,点明归隐之高洁和与世隔绝,不问世事的宗旨。写景写情并举,于写景中寄寓深情。层次整齐,景象萧瑟。

[鉴赏]

这首诗写作者辞官归隐途中所见的景色和心情。嵩山,古称“中岳”,在今河南登封县北。

“清川带长薄,车马去闲闲。”首联描写归隐出发时的情景,扣题目中的“归”字。清澈的河川环绕着一片长长的草木丛生的草泽地,离归的车马缓缓前进,显得那样从容不迫。这里所写望中景色和车马动态,都反映出诗人归山出发时一种安详闲适的心境。

中间四句进一步描摹归隐路途中的景色。第三句“流水如有意”承“清川”,第四句“暮禽相与还”承“长薄”,这两句又由“车马去闲闲”直接发展而来。这里移情及物,把“流水”和“暮禽”都拟人化了,仿佛它们也富有人的感情:河川的清水在汩汩流淌,傍晚的鸟儿飞回林木茂盛的长薄中去栖息,它们好像在和诗人结伴而归。两句表面上是写“水”和“鸟”有情,其实还是写作者自己有情:一是体现诗人归山开始时悠然自得的心情,二是寓有作者的寄托。“流水”句比喻一去不返的意思,表示自己归隐的坚决态度;“暮禽”句包含“鸟倦飞而知还”之意,流露出自己退隐的原因是对现实政治的失望厌倦。所以此联也不是泛泛的写景,而是景中有情,言外有意的。

“荒城临古渡,落日满秋山。”这一联运用的还是寓情于景的手法。两句十个字,写了四种景物:荒城、古渡、落日、秋山,构成了一幅具有季节、时间、地点特征而又色彩鲜明的图画:荒凉的城池临靠着古老的渡口,落日的余晖洒满了萧飒的秋山。这是傍晚野外的秋景图,是诗人在归隐途中所看到的充满黯淡凄凉色彩的景物,对此加以渲染,正反映了诗人感情上的波折变化,衬托出作者越接近归隐地就越发感到凄清的心境。

“迢递嵩高下,归来且闭关。”“迢递”是形容山高远的样子,对山势作了简练而又形象的描写。“嵩高”,即嵩山。前句交待归隐的地点,点出题目中的“嵩山”二字。“归来”,写明归山过程的终结,点出题目中的“归”字。“闭关”,不仅指关门的动作,而且含有闭门谢客的意思。后句写归隐后的心情,表示要与世隔绝,不再过问社会人事,最终点明辞官归隐的宗旨,这时感情又趋向冲淡平和。

整首诗写得很有层次。随着诗人的笔端,既可领略归山途中的景色移换,也可隐约触摸到作者感情的细微变化:由安详从容,到凄清悲苦,再到恬静澹泊。说明作者对辞官归隐既有闲适自得,积极向往的一面,也有愤激不平,无可奈何而求之的一面。诗人随意写来,不加雕琢,可是写得真切生动,含蓄隽永,不见斧凿的痕迹,却又有精巧蕴藉之妙。沈德潜说:“写人情物性,每在有意无意间。”方回说:“不求工而未尝不工。”正道出了这首诗不工而工,恬淡清新的特点。

(吴小林)

自顾无长策,空知返旧林。

松风吹解带,山月照弹琴。

君问穷通理,渔歌入浦深。

Freedom from ten thousand matters.

I ask myself and always answer:

What can be better than coming home?

A wind from the pine-trees blows my sash,

And my lute is bright with the mountain moon.

You ask me about good and evil fortune?....

Hark, on the lake there's a fisherman singing!

【白话文】 晚年只图个安静的环境,对世事件件都不太关心。

自认没有高策可以报国,只好归隐到这幽静山林。

松风吹拂我且宽衣解带,山月高照正好弄弦弹琴。

君若问穷困通达的道理,请听水边深处渔歌声音!

(刘建勋)

【注释】 1、吹解带:吹着诗人宽衣解带时的闲散心情。

2、君问两句:这是劝张少府达观,也即要他象渔樵那样,不因穷通而有得失之患。

【赏析】 这是一首赠友诗。全诗着意自述"好静"之志趣。前四句全是写情,隐含着伟大抱负不能实现之后的矛盾苦闷心情。由于到了晚年。只好"惟好静"了。颈联写隐逸生活的情趣。末联是即景悟情,以问答形式作结,故作玄解,以不管作答。含蓄而富有韵味,洒脱超然、发人深省。

全诗写情多于写景。三、四句隐含不满朝政之牢骚。

[鉴赏]

这是一首赠友诗。题目冠以“酬”字,当是张少府先有诗相赠,王维再写此诗为酬。

这首诗,一上来就说,自己人到晚年,惟好清静,对什么事情都漠不关心了,乍一看,生活态度消极之至,但这是表面现象。仔细推求起来,这“惟好静”的“惟”字大有文章。是确实“只”好静呢,还是“动”不了才“只得”好静呢?既云“晚年”,那么中年呢?早年呢?为什么到了晚年变得“惟好静”起来呢?底下三、四两句,透露了个中消息。

王维早年,原也有过政治抱负,在张九龄任相时,他对现实充满希望。然而,没过多久,张九龄罢相贬官,朝政大权落到奸相李林甫手中,忠贞正直之士一个个受到排斥、打击,政治局面日趋黑暗,王维的理想随之破灭。在严酷的现实面前,他既不愿意同流合污,又感到自己无能为力,“自顾无长策”,就是他思想上矛盾、苦闷的反映。他表面上说自己无能,骨子里隐含着牢骚。尽管在李林甫当政时,王维并未受到迫害,实际上还升了官,但他内心的矛盾和苦闷却越来越加深了。出路何在?对于这个正直而又软弱、再加上长期接受佛教影响的封建知识分子来说,自然就只剩下跳出是非圈子、返回旧时的园林归隐这一途了。“空知返旧林”的“空”字,含有“徒然”的意思。理想落空,归隐何益?然而又不得不如此。在他那恬淡好静的外表下,内心深处的隐痛和感慨,还是依稀可辨的。

那么,王维接下来为什么又肯定、赞赏那种“松风吹解带,山月照弹琴”的隐逸生活和闲适情趣呢?联系上面的分析,我们可以体会到,这实际上是他在苦闷之中追求精神解脱的一种表现。既含有消极因素,又含有与官场生活相对照、隐示厌恶与否定官场生活的意味。摆脱了现实政治的种种压力,迎着松林吹来的清风解带敞怀,在山间明月的伴照下独坐弹琴,自由自在,悠然自得,这是多么令人舒心惬意啊!“松风”、“山月”均含有高洁之意。王维追求这种隐逸生活和闲适情趣,说他逃避现实也罢,自我麻醉也罢,无论如何,总比同流合污、随波逐流好吧?在前面四句抒写胸臆之后,抓住隐逸生活的两个典型细节加以描绘,展现了一幅鲜明生动的形象画面,将松风、山月都写得似通人意,情与景相生,意和境相谐,主客观融为一体,这就大大增强了诗的形象性。从写诗的艺术技巧上来说,也是很高明的。

最后,“君问穷通理,渔歌入浦深”,回到题目上来,用一问一答的形式,照应了“酬”字;同时,又妙在以不答作答:您要问有关穷通的道理吗?我可要唱着渔歌向河浦的深处逝去了。末句五字,又淡淡地勾出一幅画面,用它来结束全诗,可真有点“韵外之致”、“味外之旨”(司空图《与李生论诗书》)的“神韵”呢!这里的“渔歌”,又暗用《楚辞·渔父》的典故:“渔父莞尔而笑,鼓枻而去,乃歌曰:‘沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足。’遂去,不复与言。”王逸《楚辞章句》注曰:水清“喻世昭明,沐浴升朝廷也”;水浊“喻世昏暗,宜隐遁也”。也就是“天下有道则见,无道则隐”(《论语·泰伯》)的意思。王维避免对当世发表议论,隐约其词,似乎在说:通则显,穷则隐,豁达者无可无不可,何必以穷通为怀呢?而联系上文来看,又似乎在说:世事如此,还问什么穷通之理,不如跟我一块归隐去吧!这就又多少带有一些与现实不合作的意味了。诗的末句,含蓄而富有韵味,耐人咀嚼,发人深思,正是这样一种妙结。

(刘德重)

古木无人径,深山何处钟。

泉声咽危石,日色冷青松。

薄暮空潭曲,安禅制毒龙。

Under miles of mountain-cloud I have wandered

Through ancient woods without a human track;

But now on the height I hear a bell.

A rillet sings over winding rocks,

The sun is tempered by green pines....

And at twilight, close to an emptying pool,

Thought can conquer the Passion-Dragon.

【白话文】 早闻香积寺盛名,却不知在此山中;

入山数里,登上了高入云天的山峰。

这儿古木参天,根本没有行人路径;

深山中,何处传来隐隐约约的寺钟。

俯听危石的流泉,轻轻地抽泣哽咽;

山高林密不透日影,松荫寒气犹浓。

日已将暮,我伫立在空寂的清潭边,

有如禅定身心安然,一切邪念皆空。

(刘建勋)

【注释】 1、香积寺:故址在今陕西长安县南。

2、薄暮两句:因寺旁空潭而想到毒龙的故事;安禅:指心安然入于清寂宁静之境;毒龙:这里是机心妄想的意思。

【赏析】 这是一首写游览的诗,主要在于描写景物。题意在写山寺,但并不正面描摹,而用侧写环境,来表现山寺之幽胜。"云峰"、"古木"、"深山"、"危石"、"青松"、"空潭",字字扣合寺院身分。最后看到深潭已空,想到《涅经》中所说的其性暴烈的毒龙已经制服,喻指僧人之机心妄想已被制服,不觉又悟到禅理的高深。全诗不写寺院,而寺院已在其中。构思奇妙、炼字精巧。"泉声咽危石,日色冷青松,"历代被誉为炼字典范。

这首诗前六句写景,表现深山古寺幽深清冷的境界。作者按行经顺序,逐一写出路上所见景色。三联“泉声咽危石,日色冷清松”写声写色,逼真如画,堪称名句。诗的末联为作者见到幽深景色后产生的感想,即表示自己应到这样的地方来修身养性,以消除各种世俗杂念。全诗用字精妙,耐人寻味。

[鉴赏]

诗题《过香积寺》的“过”,与孟浩然《过故人庄》的“过”相同,意谓“访问”、“探望”。

既是去访香积寺,却又从“不知”说起;“不知”而又要去访,见出诗人的洒脱不羁。因为“不知”,诗人便步入茫茫山林中去寻找,行不数里就进入白云缭绕的山峰之下。此句正面写人入云峰,实际映衬香积寺之深藏幽邃。还未到寺,已是如此云封雾罩,香积寺之幽远可想而知矣。

接着四句,是写诗人在深山密林中的目见和耳闻。先看三四两句。古树参天的丛林中,杳无人迹;忽然又飘来一阵隐隐的钟声,在深山空谷中回响,使得本来就很寂静的山林又蒙上了一层迷惘、神秘的情调,显得越发安谧。“何处”二字,看似寻常,实则绝妙:由于山深林密,使人不觉钟声从何而来,只有“嗡嗡”的声音在四周缭绕;这与上句的“无人”相应,又暗承首句的“不知”。有小径而无人行,听钟鸣而不知何处,再衬以周遭参天的古树和层峦迭嶂的群山。这是多么荒僻而又幽静的境界!

五六两句,仍然意在表现环境的幽冷,而手法和上二句不同。诗人以倒装句,突出了入耳的泉声和触目的日色。“咽”字在这里下得极为准确、生动:山中危石耸立,流泉自然不能轻快地流淌,只能在嶙峋的岩石间艰难地穿行,仿佛痛苦地发出幽咽之声。诗人用“冷”来形容“日色”,岂不谬哉?然而仔细玩味,这个“冷”字实在太妙了。夕阳西下,昏黄的余晖涂抹在一片幽深的松林上,这情状,岂能不“冷”?

诗人涉荒穿幽,直到天快黑时才到香积寺,看到了寺前的水潭。“空潭”之“空”不能简单地理解为“什么也没有”。王维诗中常用“空”字,如“空山不见人”、“空山新雨后”、“夜静春山空”之类,都含有宁静的意思。暮色降临,面对空阔幽静的水潭,看着澄清透彻的潭水,再联系到寺内修行学佛的僧人,诗人不禁想起佛教的故事:在西方的一个水潭中,曾有一毒龙藏身,累累害人。佛门高僧以无边的佛法制服了毒龙,使其离潭他去,永不伤人。佛法可以制毒龙,亦可以克制世人心中的欲念啊。“安禅”为佛家术语,即安静地打坐,在这里指佛家思想。“毒龙”用以比喻世俗人的欲望。

王维晚年诗笔常带有一种恬淡宁静的气氛。这首诗,就是以他沉湎于佛学的恬静心境,描绘出山林古寺的幽邃环境,从而造成一种清高幽僻的意境。王国维谓“不知一切景语,皆情语也”。这首诗的前六句纯乎写景,然无一处不透露诗人的心情,可以说,王维是把“晚年惟好静”的情趣融化到所描写的景物中去的了。因此最后“安禅制毒龙”,便是诗人心迹的自然流露。

诗采用由远到近、由景入情的写法,从“入云峰”到“空潭曲”逐步接近香积寺,最后则吐露“安禅制毒龙”的情思。这中间过渡毫无痕迹,浑然天成。诗人描绘幽静的山林景色,并不一味地从寂静无声上用力,反而着意写了隐隐的钟声和呜咽的泉声,这钟声和泉声非但没有冲淡整个环境的平静,反而增添了深山丛林的僻静之感。这就是通常所讲的“鸟鸣山更幽”的境界吧。

(唐永德)

山中一夜雨,树杪百重泉。

汉女输橦布,巴人讼芋田。

文翁翻教授,不敢倚先贤。

On a thousand peaks cuckoos are calling;

And, after a night of mountain rain,

From each summit come hundreds of silken cascades.

...If girls are asked in tribute the fibre they weave,

Or farmers quarrel over taro fields,

Preside as wisely as Wenweng did....

Is fame to be only for the ancients?

【白话文】 梓州一带千山万壑尽是大树参天,

山连着山到处可听到悲鸣的杜鹃。

山里昨晚不停地下了透夜的春雨,

树梢淅淅沥沥活象泻着百道清泉。

蜀汉妇女以花织成的布来纳税,

巴郡农民常为农田之事发生讼案。

但愿你重振文翁的精神办学教化,

不可倚仗先贤的遗泽清静与偷闲。

(刘建勋)

【注释】 1、树杪(miǎo):树梢。

2、橦(tóng)布:橦木花织成的布,为梓州特产。巴:古国名,故都在今四川重庆。芋 田:蜀中产芋,当时为主粮之一。这句指巴人常为农田事发生讼案。

3、文翁:汉景时为郡太守,政尚宽宏,见蜀地僻陋,乃建造学宫,诱育人才,使巴蜀日渐开化。

4、翻:翻然改图之翻。这两句,纪昀说是"不可解"。赵殿成说是"不敢,当是敢不之论"。高眇瀛云:"末二句言文翁教化至今已衰,当更翻新以振起之,不敢倚先贤成绩而泰然无为也。此相勉之意,而昔人以为此二句不可解,何邪"赵、 高二说中,赵说似可采。

【赏析】 这是一首投赠诗,送友人李使君赴梓州上任。诗以即景生情,抒发惜别心绪,也兼写蜀中的风景土俗。开头四句写梓州山林奇胜;五、六两句写"汉女巴人"之风俗;七、八句以汉景帝时蜀郡太守文翁比拟李使君;寓意不能因为此地僻陋,人民难治而改变文翁教化之策。

诗的情绪积极开朗,格调高远,前半首尤胜,是唐诗中写送别的名篇之一。

诗人想象了友人为官的梓州山林的壮丽景象以及风俗和民情,勉励友人在梓州创造业绩,超过先贤。诗人能选取最能表现蜀地特色的景物,运用夸张手法加以描写,气象壮观开阔。全诗无一般送别诗的感伤气氛,情调开朗,爽利明快。

[鉴赏]

赠别之作,多从眼前景物写起,即景生情,抒发惜别之意。王维此诗,立意则不在惜别,而在劝勉,因而一上来就从悬想着笔,遥写李使君赴任之地梓州(州治在今四川三台县)的自然风光,形象逼真,气韵生动,令人神往。

开头两句互文见义,起得极有气势:万壑千山,到处是参天的大树,到处是杜鹃的啼声。既有视觉形象,又有听觉感受,读来使人恍如置身其间,大有耳目应接不暇之感。这两句气象阔大,神韵俊迈,被后世诗评家引为律诗工于发端的范例。

首联从大处落笔,起势不凡;颔联则从细处着墨,承接尤佳,不愧大家手笔。诗人展现了一幅绝妙的奇景:一夜透雨过后,山间飞泉百道,远远望去,好似悬挂在树梢上一般,充分表现出山势的高峻突兀和山泉的雄奇秀美。“山中”句承首联“山”字,“树杪”句承首联“树”字,两句又一泻而下,天然工巧。这两联挺拔流动,自然奇妙,画面、意境、气势、结构、语言俱佳。前人所谓“起四句高调摩云”(《唐宋诗举要》引纪昀语),“兴来神来,天然入妙,不可凑泊”(王士禛《古夫于亭杂录》),诚非虚夸。

作者以欣羡的笔调描绘蜀地山水景物之后,诗的后半首转写蜀中民情和使君政事。梓州是少数民族聚居之地,那里的妇女,按时向官府交纳用橦(tóng童)木花织成的布匹;蜀地产芋,那里的人们又常常会为芋田发生诉讼。“汉女”、“巴人”、“橦布”、“芋田”,处处紧扣蜀地特点,而征收赋税,处理讼案,又都是李使君就任梓州刺史以后所掌管的职事,写在诗里,非常贴切。最后两句,运用有关治蜀的典故。“文翁”是汉景帝时的蜀郡太守,他曾兴办学校,教育人才,使蜀郡“由是大化”(《汉书·循吏传》)。王维以此勉励李使君,希望他效法文翁,翻新教化,而不要倚仗文翁等先贤原有的政绩,泰然无为。联系上文来看,既然蜀地环境如此之美,民情风士又如此之淳,到那里去当刺史,自然更应当克尽职事,有所作为。寓劝勉于用典之中,寄厚望于送别之时,委婉而得体。

这首赠别诗写得很有特色。前半首悬想梓州山林奇胜,是切地;颈联叙写蜀中民风,是切事;尾联用典,以文翁拟李使君,官同事同,是切人。这样写来,神完气足,精当不移。诗中所表现的情绪积极开朗,格调高远,是唐代送别佳篇。

(刘德重)

江流天地外,山色有无中。

郡邑浮前浦,波澜动远空。

襄阳好风日,留醉与山翁。

And its nine streams touching the gateway of Jing,

This river runs beyond heaven and earth,

Where the colour of mountains both is and is not.

The dwellings of men seem floating along

On ripples of the distant sky –

These beautiful days here in Xiangyang

Make drunken my old mountain heart!

【白话文】 汉水流经楚塞,又接连折入三湘;

荆门汇合九派支流,与长江相通。

汉水浩瀚,好象是流到天地之外;

山色朦朦胧胧,远在虚无漂缈中。

沿江的郡邑,恰似浮在水面之上;

水天相接的边际,波涛激荡滚动。

襄阳的风景,确实叫人陶醉赞叹;

我愿留在此地,陪伴常醉的山翁。

【注释】 1、汉江:即汉水。发源于陕西省宁强县,经湖北省至汉阳入长江。临眺:登高望远。一作"临泛",则是临流泛舟之意。

2、楚塞:楚国的边界。战国时这一带本为楚地。

3、三湘:漓湘、潇湘、蒸湘的总称,在今湖南境内。

4、荆门:《水经注·江水》(卷三十四):"江水又东历荆门虎牙之间。荆门在南,上合下开,暗彻山南;有门象虎牙在北,石壁色红,间有白纹,类牙形,并以物象受名。此二山,楚之西塞也。"今湖北省荆门县城即在江南岸边,县南有荆门山,与北岸之虎牙山隔岸相对。九派:《文选》郭璞《江赋》:"流九派乎寻阳 "。李善注引应劭《汉书》注:"江自庐江浔阳分为九。"这两句写江汉相通之广,南连三湘,西通荆门,东达九江。

5、郡邑两句:言水势浩瀚,波澜动荡,使人觉得眼前的郡邑好像都漂游浮动起来,远处的天空似乎也在浮荡。

6、山翁:指晋代山简、竹林七贤山涛之子。曾任征南将军,好饮,每饮必醉。

【赏析】 诗主要写泛游汉水的见闻,咏叹汉水之浩渺。首联写汉水雄浑壮阔的景色,由楚入湘,与长江九派汇合,为全诗渲染气氛。颔联写汉水的流长邈远,山色迷 烘托了江势的浩瀚空阔。颈联写郡邑和远空的"浮动",渲染磅礴的水势。末联引出曾任征南将军镇守襄阳的晋人山简的故事,表明对襄阳风物的热爱之情。

全诗格调清新,意境优美,在描绘景色中,充满了乐观情绪,给人以美的享受。"江流天地外,山色有无中"历来为人们所传诵,不愧为千古佳句。

开元二十八年(740),王维调知南选,途经襄阳时作此诗。诗的前六句写临流远眺的景观和感受,既是写实,又充满想象,气象恢宏阔大,是历代文人写江汉景象的佳作。《瀛奎律髓》:"右丞此诗,中两联皆言景,而前联犹壮,足敌孟、杜《岳阳》之作"。《唐诗成法》:"前六雄俊阔大,甚难收拾,却以'好风日'三字结之,笔力千钧。"

[鉴赏]

这首《汉江临泛》可谓王维融画法入诗的力作。

“楚塞三湘接,荆门九派通”,语工形肖,一笔勾勒出汉江雄浑壮阔的景色,作为画幅的背景。泛舟江上,纵目远望,只见莽莽古楚之地和从湖南方面奔涌而来的“三湘”之水相连接,汹涌汉江入荆江而与长江九派汇聚合流。诗虽未点明汉江,但足已使人想象到汉江横卧楚塞而接“三湘”、通“九派”的浩渺水势。诗人将不可目击之景,予以概写总述,收漠漠平野于纸端,纳浩浩江流于画边,为整个画面渲染了气氛。

“江流天地外,山色有无中”,以山光水色作为画幅的远景。汉江滔滔远去,好象一直涌流到天地之外去了,两岸重重青山,迷迷蒙蒙,时隐时现,若有若无。前句写出江水的流长邈远,后句又以苍茫山色烘托出江势的浩瀚空阔。诗人着墨极淡,却给人以伟丽新奇之感,其效果远胜于重彩浓抹的油画和色调浓丽的水彩。而其“胜”,就在于画面的气韵生动。难怪王世贞说:“江流天地外,山色有无中,是诗家俊语,却入画三昧。”说得很中肯。首联写众水交流,密不间发,此联开阔空白,疏可走马,画面上疏密相间,错综有致。

接着,诗人的笔墨从“天地外”收拢,写出眼前波澜壮阔之景:“郡邑浮前浦,波澜动远空。”这里,诗人笔法飘逸流动。明明是所乘之舟上下波动,却说是前面的城郭在水面上浮动;明明是波涛汹涌,浪拍云天,却说成天空也为之摇荡起来。诗人故意用这种动与静的错觉,进一步渲染了磅礴水势。“浮”、“动”两个动词下得极妙,使诗人笔下之景都动起来了。

“襄阳好风日,留醉与山翁。”山翁,即山简,晋人。《晋书。山简传》说他曾任征南将军,镇守襄阳。当地习氏的园林,风景很好,山简常到习家池上大醉而归。诗人要与山简共谋一醉,流露出对襄阳风物的热爱之情。此情也融合在前面的景色描绘之中,充满了积极乐观的情绪。

这首诗给我们展现了一幅色彩素雅、格调清新、意境优美的水墨山水画。画面布局,远近相映,疏密相间,加之以简驭繁,以形写意,轻笔淡墨,又融情于景,情绪乐观,这就给人以美的享受。王维同时代的殷璠在《河岳英灵集》中说:“维诗词秀调雅,意新理惬,在泉为珠,着壁绘。”此诗很能体现这一特色。

(徐应佩 周溶泉)

兴来每独往,胜事空自知。

行到水穷处,坐看云起时。

偶然值林叟,谈笑无还期。

And I came to dwell at the foot of this mountain.

When the spirit moves, I wander alone

Amid beauty that is all for me....

I will walk till the water checks my path,

Then sit and watch the rising clouds –

And some day meet an old wood-cutter

And talk and laugh and never return.

【白话文】 中年以后存有较浓的好道之心,

直到晚年才安家于终南山边陲。

兴趣浓时常常独来独往去游玩,

有快乐的事自我欣赏自我陶醉。

间或走到水的尽头去寻求源流,

间或坐看上升的云雾千变万化。

偶然在林间遇见个把乡村父老,

偶与他谈笑聊天每每忘了还家。

(刘建勋)

【注释】 ①终南:终南山。别业:即别墅。

②中岁:中年。山陲:山边。

③兴:兴趣。胜事:快意之事。

1、胜事:快意的事。

2、值:遇见;

3、林叟:乡村的老人。

4、无还期:无一定时间。

【赏析】 这首诗意在极写隐居终南山之闲适怡乐,随遇而安之情。第一联叙述自己中年以后就厌恶世俗而信奉佛教。第二联写诗人的兴致和欣赏美景时的乐趣。第三联写心境闲适,随意而行,自由自在。最后一联进一步写出悠闲自得的心情。"偶然"遇"林叟",便"谈笑""无还期"了,写出了诗人淡逸的天性和超然物外的风采。对句既纯属自然,又含隐哲理。凝炼至此,实乃不易。

这首诗把退隐后自得其乐的闲适情趣,写得有声有色,维妙维肖。兴致来了就独自信步漫游,走到水的尽头就坐看行云变幻,这生动地刻画了一位隐居者的形象,如见其人。同山间老人谈谈笑笑,把回家的时间也忘了,何等自由惬意,这是作者捕捉到了典型环境中的典型事例,突出地表现了退隐者豁达的性格。诗语平白如话,却极具功力,诗味、理趣二者兼备。

[鉴赏]

王维晚年官至尚书右丞,职务可谓不小。其实,由于政局变化反复,他早已看到仕途的艰险,便想超脱这个烦扰的尘世。他吃斋奉佛,悠闲自在,大约四十岁后,就开始过着亦官亦隐的生活。这首诗描写的,就是那种自得其乐的闲适情趣。

开头两句:“中岁颇好道,晚家南山陲”,叙述自己中年以后即厌尘俗,而信奉佛教。“晚”是晚年;“南山陲”指辋川别墅所在地。此处原为宋之问别墅,王维得到这个地方后,完全被那里秀丽、寂静的田园山水陶醉了。他在《山中与裴秀才迪》的信中说:“足下方温经,猥不敢相烦。辄便往山中,憩感兴寺,与山僧饭讫而去。北涉玄灞,清月映郭;夜登华子冈,辋水沦涟,与月上下。寒山远火,明灭林外;深巷寒犬,吠声如豹;村墟夜舂,复与疏钟相间。此时独坐,僮仆静默,多思曩昔携手赋诗,步仄径、临清流也。”

从这段描述,我们就可知道诗中第二联“兴来每独往,胜事空自知”中透露出来的闲情逸致了。上一句“独往”,写出诗人的勃勃兴致;下一句“自知”,又写出诗人欣赏美景时的乐趣。诗人同调无多,兴致来时,惟有独游,赏景怡情,能自得其乐,随处若有所得,不求人知,自己心会其趣而已。

第三联,即言“胜事自知”。“行到水穷处”,是说随意而行,走到哪里算哪里,然而不知不觉,竟来到流水的尽头,看是无路可走了,于是索性就地坐了下来……

“坐看云起时”,是心情悠闲到极点的表示。云本来就给人以悠闲的感觉,也给人以无心的印象,因此陶潜才有“云无心以出岫”的话(见《归去来辞》)。通过这一行、一到、一坐、一看的描写,诗人此时心境的闲适也就明白揭出了。此二句深为后代诗家赞赏。近人俞陛云说:“行至水穷,若已到尽头,而又看云起,见妙境之无穷。可悟处世事变之无穷,求学之义理亦无穷。此二句有一片化机之妙。”(《诗境浅说》)这是很有见地的。再从艺术上看,这二句诗真是诗中有画,天然便是一幅山水画。毋怪《宣和画谱》指出:“‘行到水穷处,坐看云起时’及‘白云回望合,青霭入看无’之类,以其句法,皆所画也。”

最后一联:“偶然值林叟,谈笑无还期。”突出了“偶然”二字。其实不止遇见这林叟是出于偶然,本来出游便是乘兴而去,带有偶然性;“行到水穷处”自然又是偶然。“偶然”二字实在是贯穿上下,成为此次出游的一个特色。而且正因处处偶然,所以处处都是“无心的遇合”,更显出心中的悠闲,如行云自由遨翔,如流水自由流淌,形迹毫无拘束。它写出了诗人那种天性淡逸,超然物外的风采,对于我们了解王维的思想是有认识意义的。

(刘逸生)

九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒。

日色才临仙掌动,香烟欲傍衮龙浮。

朝罢须裁五色诏,佩声归到凤池头。

The Keeper of the Robes brings Jade-Cloud Furs;

Heaven's nine doors reveal the palace and its courtyards;

And the coats of many countries bow to the Pearl Crown.

Sunshine has entered the giants' carven palms;

Incense wreathes the Dragon Robe:

The audience adjourns-and the five-coloured edict

Sets girdle-beads clinking toward the Lake of the Phoenix.

【白话文】 卫士头戴红巾象雄鸡高唱报告天明,

管御服的官员刚把翠云裘捧进宫廷。

重重深宫禁苑一殿殿都已敞开大门;

文武百官和客臣拜谒皇帝听候旨令。

蔽日的障扇被晨曦照临着向前移动;

香炉的轻烟依傍着皇上的龙袍升腾。

朝拜后贾舍人就用五色纸起草诏书;

可听到服饰铿锵声他已回到中书省。

【注释】 1、绛帻:用红布包头似鸡冠状。

2、鸡人:古代宫中,于天将亮时,有头戴红巾的卫士,于朱雀门外高声喊叫,好像鸡鸣,以警百官,故名鸡人。

3、晓筹:即更筹,夜间计时的竹签。

4、尚衣:官名。隋唐有尚衣局,掌管皇帝的衣服。

5、翠云裘:饰有绿色云纹的皮衣。

6、衣冠:指文武百官。

7、冕旒:古代帝王、诸侯及卿大夫的礼冠。旒:冠前后悬垂的玉串,天子之冕十二旒。这里指皇帝。

8、仙掌:掌为掌扇之掌,也即障扇,宫中的一种仪仗,用以蔽日障风。

9、香烟:这里是和贾至原诗"衣冠身惹御炉香"意。

10、衮龙:犹卷龙,指皇帝的龙袍。

11、浮:指袍上锦绣光泽的闪动。

12、五色诏:用五色纸所写的诏书。

【赏析】 这首诗与岑参所写同题,全是描写朝拜庄严华贵的唱和诗。内容也无甚足取。但全诗写了早朝前,早朝中,早朝后三个层次,描绘了大明宫早朝的氛围与皇帝的威仪。这首和诗不和韵,只和其意。用语堂皇,造句伟丽,格调和谐。

附:贾至的《早朝大明宫》原诗:"银烛朝天紫陌长,禁城春色晓苍苍。千条弱柳垂青琐,百啭流莺满建章。剑佩声随玉墀步,衣冠身惹御炉香。共沐恩波凤池里,朝朝染翰侍君王。"

[鉴赏]

贾至写过一首《早朝大明宫》,全诗是:“银烛朝天紫陌长,禁城春色晓苍苍。千条弱柳垂青琐,百啭流莺满建章。剑佩声随玉墀步,衣冠身惹御炉香。共沐恩波凤池里,朝朝染翰侍君王。”当时颇为人注目,杜甫、岑参、王维都曾作诗相和。王维的这首和作,利用细节描写和场景渲染,写出了大明宫早朝时庄严华贵的气氛,别具艺术特色。

诗一开头,诗人就选择了“报晓”和“进翠云裘”两个细节,显示了宫廷中庄严、肃穆的特点,给早朝制造气氛。古代宫中,于天将亮时,有头戴红巾的卫士,于朱雀门外高声喊叫,以警百官,称为“鸡人”。“晓筹”即更筹,是夜间计时的竹签。这里以“鸡人”送“晓筹”报晓,突出了宫中的“肃静”。尚衣局是专门掌管皇帝衣服的。“翠云裘”是绣有彩饰的皮衣。“进”字前着一“方”字,表现宫中官员各遵职守,工作有条不紊。

中间四句正面写早朝。诗人以概括叙述和具体描写,表现场面的宏伟庄严和帝王的尊贵。层层叠叠的宫殿大门如九重天门,迤逦打开,深邃伟丽;万国的使节拜倒丹墀,朝见天子,威武庄严。以九天阊阖喻天子住处,大笔勾勒了“早朝”图的背景,气势非凡。“宫殿”即题中的大明宫,唐代亦称蓬莱宫,因宫后蓬莱池得名,是皇帝接受朝见的地方。“万国衣冠拜冕旒”,标志大唐鼎盛的气象。“冕旒”本是皇帝戴的帽子,此代指皇帝。在“万国衣冠”之后着一“拜”字,利用数量上众与寡、位置上卑与尊的对比,突出了大唐帝国的威仪,在一定程度上反映了真实的历史背景。

如果说颔联是从大处着笔,那么颈联则是从细处落墨。大处见气魄,细处显尊严,两者互相补充,相得益彰。作者于大中见小,于小中见大,给人一种亲临其境的真实感。“仙掌”是形状如扇的仪仗,用以挡风遮日。日光才临,仙掌即动,“临”和“动”,关联得十分紧密,充分显示皇帝的骄贵。“袞龙”亦称“龙袞”,是皇帝的龙袍。“傍”字写飘忽的轻烟,颇见情态。“香烟”照应贾至诗中的“衣冠身惹御炉香”。贾至诗以沾沐皇恩为意,故以“身惹御炉香”为荣;王维诗以帝王之尊为内容,故着“欲傍”为依附之意。作者通过仙掌挡日、香烟缭绕制造了一种皇庭特有的雍容华贵氛围。

结尾两句又关照贾至的“共沐恩波凤池里,朝朝染翰侍君王。”贾至时任中书舍人,其职责是给皇帝起草诏书文件,所以说“朝朝染翰侍君王”,归结到中书舍人的职责。王维的和诗也说,“朝罢”之后,皇帝自然会有事诏告,所以贾至要到中书省的所在地凤池去用五色纸起草诏书了。“佩声”,是以身上佩带的饰物发出的声音代人,这里即代指贾至。不言人而言“佩声”,于“佩声”中藏人的行动,使“归”字产生具体生动的效果。

这首诗写了早朝前、早朝中、早朝后三个阶段,写出了大明宫早朝的气氛和皇帝的威仪,同时,还暗示了贾至的受重用和得意。这首和诗不和其韵,只和其意,雍容伟丽,造语堂皇,格调十分谐和。明代胡震亨《唐音癸签》说:“盛唐人和诗不和韵”,于此可窥一斑。

(汤贵仁)

銮舆迥出千门柳,阁道回看上苑花。

云里帝城双凤阙,雨中春树万人家。

为乘阳气行时令,不是宸游玩物华。

And Yellow Mountain foot-hills enclose the Court of China;

Past the South Gate willows comes the Car of Many Bells

On the upper Palace-Garden Road-a solid length of blossom;

A Forbidden City roof holds two phoenixes in cloud;

The foliage of spring shelters multitudes from rain;

And now, when the heavens are propitious for action,

Here is our Emperor ready-no wasteful wanderer.

【白话文】 渭水萦绕着秦关曲折地东流,

黄麓山环抱着汉宫长年依旧。

皇辇远出千重宫门夹道杨柳,

阁道回看上林百花恰似锦绣。

帝城高耸入云的是凤阁凤楼,

春雨润泽千家树木美不胜收。

为了把住春光时令出巡民忧,

不是因为玩赏春光驾车逛游!

【注释】 1、渭水:即渭河,黄河最大支流,在陕西中部。

2、秦塞:犹秦野。塞:一作"甸"。这一带古时本为秦地。

3、黄山:黄麓山,在今陕西兴平县北。

4、汉宫:也指唐宫。

5、銮舆:皇帝的乘舆。

6、迥出:远出。

7、千门:指宫内的重重门户。意谓銮舆穿过垂柳夹道的重重宫门而出。

8、上苑:泛指皇家的园林。

9、双凤阙:汉代建章宫有凤阙,这里泛指皇宫中的楼观。阙:宫门前的望楼。

10、阳气:指春气。

11、宸游:指皇帝出游。宸:北辰所居,借指皇帝居处,后又引伸为帝王的代称。

12、物华:美好的景物。两句意谓,皇帝本为乘此顺应时令,随阳气而宣导万物,并非只为赏玩美景。

【赏析】 这是应对皇帝诗作的诗。这种诗一般以颂扬居多,内容上价值不高。诗的题意在于为天子春游回护,因此,开头虽写道中景物,仪卫丰盛,春色醉人,结句却掩盖玩春之实,而颂扬他披泽于世之虚。蘅塘退士编选这首诗,有否让当时应试书生揣摹借鉴的目的,尚不可知。但这首诗的写作技巧,还是很好的。

[鉴赏]

这首诗题中的蓬莱宫,即唐大明宫。唐代宫城在长安东北,而大明宫又在宫城东北。兴庆宫在宫城东南角。开元二十三年,从大明宫经兴庆宫,一直到城东南的风景区曲江,筑阁道相通。帝王后妃,可由阁道直达曲江。王维的这首七律,就是唐玄宗由阁道出游时在雨中春望赋诗的一首和作。所谓“应制”,指应皇帝之命而作,当时以同样题目写诗的,还有李憕等人。可以说是由唐玄宗发起的一次比较热闹的赛诗活动。

王维的诗,高出众人一筹,发挥了他作为一个画家善于取景布局的特长,紧紧扣住题目中的“望”字去写,写得集中,勾勒出了一个完整的画面。

“渭水自萦秦塞曲,黄山旧绕汉宫斜。”诗一开头就写出由阁道中向西北眺望所见的景象。视线越过长安城,将城北地区的形胜尽收眼底。首句写渭水曲折地流过秦地,次句指渭水边的黄山,盘绕在汉代黄山宫脚下。渭水、黄山和秦塞、汉宫,作为长安的陪衬和背景出现,不仅显得开阔,而且因为有“秦”、“汉”这样的词语,还带上了一层浓厚的历史色彩。诗人驰骋笔力。写出这样广阔的大背景之后,才回笔写春望中的人:“銮舆迥出千门柳,阁道回看上苑花。”因为阁道架设在空中,等于现在所说的天桥,所以阁道上的皇帝车驾,也就高出了宫门柳树之上。在这样高的立足点上回看宫苑和长安更是一番景象。这里用一个“花”字透露了繁盛气氛,“花”和“柳”又点出了春天。“云里帝城双凤阙,雨中春树万人家。”这两句仍然是回看中的景象,而且是最精彩的镜头。它要是紧接在一二句所勾勒的大背景后出现,本来也是可以的。但经过三四两句回旋,到这里再出现,就更给人一种高峰突起、耳目为之耸动的感觉。看,云雾低回缭绕,盘旋在广阔的长安城上,云雾中托出一对高耸的凤阙,象要凌空飞起;在茫茫的春雨中,万家攒聚,无数株春树,受着雨水滋润,更加显得生机勃发。这是一幅带着立体感的春雨长安图。由于云遮雾绕,一般的建筑,在视野内变得模糊了,只有凤阙更显得突出,更具有飞动感;由于春雨,满城在由雨帘构成的背景下,春树、人家和宫阙,互相映衬,更显出帝城的阔大、壮观和昌盛。这两句不仅把诗题的“雨中春望”写足了,也透露了这个春天风调雨顺,为过渡到下文作了准备。“为乘阳气行时令,不是宸游重物华。”古代按季节规定关于农事的政令叫时令。这里的意思是说,这次天子出游,本是因为阳气畅达,顺天道而行时令,并非为了赏玩景物。这是一种所谓寓规于颂,把皇帝的春游,说成是有政治意义的活动。

古代应制诗,几乎全部是歌功颂德之词。王维这首诗也不例外。诗的结尾两句明显地表现了这种局限。不过这首诗似乎并不因此就成为应该完全否定的虚伪的颂歌。我们今天读起来,对诗中描写的景象仍然感到神往。甚至如果在春雨中登上北京景山俯瞰故宫及其周围的时候,还能够联想到“云里帝城双凤阙,雨中春树万人家”这样的诗句。王维的这种诗,不使人感到是可厌的颂词,依旧具有艺术生命力。王维善于抓住眼前的实际景物进行渲染。比如用春天作为背景,让帝城自然地染上一层春色;用雨中云雾缭绕的实际景象,来表现氤氲祥瑞的气氛,这些都显得真切而非虚饰。这是因为王维兼有诗人和画家之长,在选取、再现帝城长安景物的时候,构图上既显得阔大美好,又足以传达处于兴盛时期帝都长安的神采。透过诗的饱满而又飞动的艺术形象,似乎可以窥见八世纪中期唐帝国的面影,它在有意无意中对于祖国、对于那个比较兴盛的时代写下了一曲颂歌。

(余恕诚)

![转载]【书法的分寸】刘京闻书法_资讯中心_博宝艺术网 草书节王维《送綦毋潜落第还乡》

点击图片查看详情](http://oson.ca/upload/images11/cache/dd1f5c3793ae88aa19fa1c1e3fed1cab.jpg)

![唐诗三百首全译》[PDF]-简介及下载-文艺,诗词 送綦毋潜落第还乡送别青溪渭川田

点击图片查看详情](http://oson.ca/upload/images11/cache/e80a4dd68a316283f493731cb1a444a6.jpg)

![送綦毋潛落第還鄉/ Weibo Life Search (Pic); 潜存楼 says 圣代无隐者,英灵尽来归。《送綦毋潜落第还乡》[唐]王

点击图片查看详情](http://oson.ca/upload/images11/cache/cdcd4aefa7c56ec4ad9dd3ab2a83fc99.jpg)

![唐诗三百首011-送綦毋潜落第还乡[王维]_kuan_hou_新浪播客 唐诗三百首011-送綦毋潜落第还乡

点击图片查看详情](http://oson.ca/upload/images11/cache/fb3a526ac253c7e0215070f8b6dab18b.jpg)

![唐诗三百首-送綦毋潜落第还乡[王维]_在线视频观看 唐诗三百首-送綦毋潜落第还乡[王维]

点击图片查看详情](http://oson.ca/upload/images11/cache/7fef1382178fb5c53acd4beed784094c.jpg)

![20.jpg 唐诗三百首011-送綦毋潜落第还乡[王维]; 来源:v.youku.com

点击图片查看详情](http://oson.ca/upload/images11/cache/1c041ee079930dccb5445b9a4487d8d2.jpg)