作于一九一四年

(一)

极目青郊外,

烟霾布正浓。

中原方逐鹿,

博浪踵相踪。

(二)

樱花红陌上,

柳叶绿池边。

燕子声声里,

相思又一年。

【注释】 【青郊】春天的田野。

【烟霾】昏暗的烟云。这里指战火,战争。

【中原方逐鹿】语出《汉书?蒯通传》:“秦失其鹿,天下共逐之。”《晋书?石勒载记下》:“脱(作倘若解)迁光武(汉光武帝刘秀),当并驱于中原,未知鹿死谁手。”鹿,指猎取的对象,比喻帝位或政权。此后就成为形容国家分裂、群雄角逐的成语。魏征诗云:“中原初逐鹿,投笔事戎轩。”此诗主要指的是孙中山先生领导的革命势力和袁世凯反革命势力的斗争。

【博浪】《史记?留侯世家》记载:张良的祖先是韩国人,秦灭韩以后,张良为了替韩报仇,曾经东往淮阳(今河南省淮阳县)游学,从隐士仓海君那里聘请到一个大力士充当刺客。公元前二一八年,秦始皇东游到阳武(今河南省原阳县),张良和那个大力士埋伏在博浪沙(今原阳县东南),袭击秦始皇。这里是指革命人民对袁世凯反革命势力的斗争,不涉及对秦始皇、张良的评价。

【踵相踪】踵,脚后跟,脚印;相踪,跟随,接连不断,一个跟着一个。

【红陌】陌,田间小路。红陌,泛指开满鲜花的郊野。

【相思】这里是期待、向往的意思。

【赏析】 这两首诗都是五言绝句,作于一九一四年,是迄今所见周恩来最早的诗歌作品。当时,他年仅十六岁,在天津市南开学校学习,不但学业名列前茅,且积极从事爱国进步社团活动,与几位同学发起成立了“敬业乐群会”,创办了《敬业》杂志。在他编《敬业》等刊物时,撰写了许多社论、时评、纪事和文艺作品,有力地揭露社会的黑暗腐朽,以唤起青年和民众的觉醒。这两首五言绝句,载于《敬业》创刊号上。

一九一四年前后,中国正是窃国大盗袁世凯统治时期。在一九一三年三月国会召开会议前夕,袁世凯阴谋刺杀了国民党代理理事长宋教仁,勾结帝国主义,非法签定善后大借款,并罢免江西、安徽、广东等省的都督,派兵南下,挑起内战。孙中山先生当即发动了反对袁世凯独裁的战争(即“二次革命”)。由于反动势力强大,讨袁受挫,“二次革命”遭到失败。袁世凯对革命党人进行了残酷的镇压,中华民族陷入深重的灾难,劳动人民继续生活在水深火热之中。

周恩来在《春日偶成》的第一首诗中,以忧愤的心情,深刻地揭露和有力地控诉了反动头子袁世凯祸国殃民、镇压革命的罪行,且预感到革命人民必将奋起抗争。后一首诗,则通过对祖国美好的大自然景象的描写,抒发了热爱祖国和人民、追求光明和进步、时刻“相思”着革命的春天到来的热烈感情。

作于一九一六年初

(一)

相逢萍水亦前缘,

负笈津门岂偶然。

扪虱倾谈惊四座,

持螯下酒话当年。

险夷不变应尝胆,

道义争担敢息肩。

待得归农功满日,

他年预卜买邻钱。

(二)

东风催异客,

南浦唱骊歌。

转眼人千里,

消魂梦一柯。

星离成恨事,

云散奈愁何。

欣喜前尘影,

因缘文字多。

(三)

同侪争疾走,

君独著先鞭。

作嫁怜侬拙,

急流让尔贤。

群鸦恋晚树,

孤雁入寥天。

惟有交游旧,

临歧意怅然。

【注释】 【相逢萍水】浮萍随水漂泊不定,常以此比喻人的偶然相遇。唐代诗人王勃《滕王阁序》:“萍水相逢,尽是他乡之客。”

【负笈】笈,竹制书箱。负笈,背着书箱,即求学。

【津门】即天津。

【扪虱】形容谈话时从容不迫、毫无顾忌的神态。《晋书?王猛传》记载:晋代桓温入关,王猛穿着粗布衣服去拜访他。一见面,就谈论起时事来。交谈时,一边掏摸着身上的虱子,好像旁边没有人一样。作者运用这一典故,指与志同道合的好友一起抨击腐败的时政,无所顾忌。

【螯】螃蟹的大脚。泛指下酒的菜肴。

【险夷】危险和平安。这里作偏义词用,侧重指环境的险恶。

【尝胆】形容刻苦自励。《史记?越王勾践世家》记载:越王勾践从吴国回来,把苦胆放在座位上,随时都能够看到,吃饭时也要尝一尝,表示不忘亡国之耻,立志要报仇。

【敢息肩】息肩同俗语“撂挑子”。敢,这里是岂敢、怎敢、不敢的意思。

【买邻】择邻而居。《南史?吕僧珍传》记载:宋季雅罢官以后,买了一所房子,和吕僧珍为邻。吕僧珍问房价多少,宋回答说:“一千一百万。”吕僧珍由于季雅出这样的高价而感到奇怪。季雅说:“我拿一百万买房子,拿一千万买你这样的好邻居。”这里意思是说革命胜利时,与好友同欢共聚。

【异客】客居外乡的人。这里指张蓬仙。

【南浦】地名,在福建省浦城县南门外。江淹《别赋》:“送君南浦,伤如之何!”后泛指送别友人的地方。

【骊歌】古书《大戴记》记载:客人临走的时候,唱《骊驹》诗。后泛指告别的歌。

【梦一柯】做了一个梦。唐代李公佐的《南柯记》云:淳于棼在古槐下醉卧,梦到娶了大槐安国的公主,当了二十年的南柯太守,享尽荣华富贵;后来打了大败仗,公主也死了,被遣归。后人就把做梦或人生回忆叫作“南柯一梦”。这里的意思是指送别好友时的情景,仿佛像做梦一样。

【云散】古代诗文中常用“风流云散”比喻朋友之间的别离。

【欣喜前尘影,因缘文字多】意思是:每忆过去同学结合在一起写文章、搞爱国宣传,就感到欣喜。前尘影,指往事、过去的情景;因缘,指彼此结合的缘分。

【同侪】同辈。这里指同学。

【著先鞭】《晋书?刘琨传》记载:刘琨和祖逖是朋友,听说祖逖为朝廷所用,便给自己的亲友写信说:“吾枕戈待旦,志枭逆虏;常恐祖生先吾著鞭。”后来就以“先鞭”表示“先一著”或“占先著”。这里是走在前边、进步最快的意思。

【作嫁】用为别人作嫁衣,来比喻为人做事,自己没有图谋。这里可能是指刊物编辑工作或参加进步学运。

【侬】我,作者自称。

【群鸦】这是指当时那些缺乏远见和大志的人。

【晚树】比喻没落的社会。

【孤雁入寥天】这里指好友奔赴寥廓远大的前程。孤雁,比喻张蓬仙和当时一切有志之士。寥天,即寥廓的天空。

【临歧】即将分手的路口。歧,大路分出的小路、岔道。

【赏析】 《送蓬仙兄返里有感》三首诗,作于一九一六年初,以“飞飞”的笔名发表于《敬业》第四期上。

诗题中的“蓬仙兄”,是周恩来的同学好友张蓬仙,东北吉林人。他在一九一三年秋和周恩来同时考进天津南开学校,是“敬业乐群会”的三个发起人之一,并任会长。周任副会长兼《敬业》主编。他由东北老家去日本后一年,周恩来也去了日本,常有交往。“九?一八”前后,张蓬仙贫病交加,死于北京。

第一首七律,通过与同学好友共同战斗生活的回顾,抒发了为拯救祖国而刻苦自励、热烈期待他日为国立功、在革命胜利之时再与好友欢聚的无畏和乐观精神。第二首是五律,着重抒写了与好友惜别的真挚情感和良好的祝愿。最后一首也是五律,则是对同学好友参加进步学运所取得的成绩的赞扬,表现了周恩来虚怀若谷的谦逊美德。

作于一九一六年

茫茫大陆起风云,

举国昏沉岂足云;

最是伤心秋又到,

虫声唧唧不堪闻。

〖附〗

张皞如《伤时事》原诗

九月二十八日阅报,见徐州会盟祸已近在眉睫,政府犹用敷衍主意。国家生命已断送于数人之手矣!不禁掷书流涕,遂成口号。

太平希望付烟云,

误国人才何足云;

孤客天涯空涕泪,

伤心最怕读新闻。

【赏析】 这首诗,是周恩来为反对张勋复辟而写的重要作品。一九一六年,袁世凯死后,张勋为了打击孙中山先生领导的民主革命,处心积虑,勾结各地军阀,在徐州订立臭名昭著的北洋七省军事攻守同盟,妄图复辟封建帝制。“皞如夫子”,即张皞如先生。他当时是天津市南开学校的教师,有爱国民主思想,支持学生的进步活动,曾应“敬业乐群会”的邀请,欣然加入该会的诗团。当他从报纸上看到军阀徐州会盟的消息时,十分气愤,疾书《伤时事》一诗。周恩来读后,当即步韵奉和一首,一同发表在《敬业》第五期上。

周恩来和诗,从军阀重开战的风云突变写起,明确地指出,由反动军阀所造成的“举国昏沉”的黑暗局面,是不足道的,表现出敢于蔑视强暴和立志变革现实的革命精神。后两句,以草木摇落的秋天和凄切哀婉的虫鸣作为象征,暗示了封建军阀张勋之辈复辟倒退的喧嚣,正如秋虫一样,不过是死前的悲鸣而已。

作于一九一九年四月五日

雨中二次游岚山,

两岸苍松,夹着几株樱。

到尽处突见一山高,

流出泉水绿如许,绕石照人。

潇潇雨,雾蒙浓;

一线阳光穿云出,愈见姣妍。

人间的万象真理,愈求愈模糊;

——模糊中偶然见着一点光明,真愈觉姣妍。

【注释】 【岚山】京都著名的风景区。

【京都】日本的故都,在现首都东京的西部

【赏析】 一九一七年秋,十九岁的周恩来东渡日本求学,到东京后住在中野华洲园一家农户的厢房里。当年的华洲园远离城市的喧闹,只有几栋房子,周围都是农民种植的鲜花,街道两旁全是樱花树。周恩来每天从樱花树下走过,去补习日文,去参加留学生“新中会”的集会。樱花树陪伴他度过在日本的五百个日日夜夜。

一九一八年春天,他看到樱花开时,满树吐蕊,芳香四溢,淡红娇嫩的樱花如云如海。人们像潮水一般涌到中野、上野观赏樱花,男女老少在樱花树下载歌载舞,尽情欢乐。樱花的花期很短,一场春风或一场春雨袭来,盛开的樱花片片散落,轻轻飘扬,继而像鹅毛大雪奔泻而下,既像凯旋,又像视死如归,是那么壮观,是那么豪迈。周恩来为之惊叹、为之折服。

十月社会主义革命爆发了,他一面参加留学生办的“新中会”,从事反对日本侵略的爱国活动,一面挤出时间,研究正在涌向东方的各种社会思潮,包括无政府主义、基尔特社会主义、新村主义等等。一九一九年一月,他在《社会问题研究》半月刊上,比较系统地读了关于马克思主义的介绍文章,从迷惘中获得启示,便把自己的感受,结合对大自然风光的体悟,写入诗中。

一九一九年四月五日这天,他一连写了三首诗:《雨中岚山——日本京都》和后面的《雨后岚山》、《游日本京都圆山公园》。四月九日,又写了《四次游圆山公园》一诗。四诗均载《觉悟》创刊号。

作于一九一九年四月五日

山中雨过云愈暗,

渐近黄昏;

万绿中拥出一丛樱,

淡红娇嫩,惹得人心醉。

自然美,不假人工;

不受人拘束。

想起那宗教,礼法,旧文艺,……粉饰的东西,

还在那讲什么信仰、情感、美观……的制人学说。

登高远望,

青山渺渺,

被遮掩的白云如带;

十数电光,射出那渺茫黑暗的城市。

此刻岛民心里,仿佛从情景中呼出;

元老,军阀,党阀,资本家,……从此后“将何所恃”?

【注释】 【将何所恃】恃,依仗。“还依仗什么?”之意。

【赏析】 通过美好的自然景物和丑恶的现实社会的对比描写,痛斥了日本“元老,军阀,党阀,资本家”的罪恶统治,批判了维护剥削阶级利益的“宗教,礼法,旧文艺”等等“制人学说”,并表现出对反动势力的蔑视,对人民力量的自信。

作于一九一九年四月五日

满园樱花灿烂,

灯光四照,

人声嘈杂。

小池边杨柳依依,

孤单单站着一个女子。

樱花杨柳,那个可爱?

冷清清不言不语,

可没有人来问他。

【注释】 【圆山公园】日本京都著名的风景区。

【赏析】 此诗通过灿烂的樱花,四照的灯光,嘈杂的人声,渲染出一种繁闹的氛围,衬托杨柳池边那个孤单单女子的凄凉心境。表达了作者对畸形发展的资本主义社会和阶级对立的黑暗现实的不满。

已故复旦大学赵景深教授早在一九二三年就应郑振铎、王统照等文学研究会同人之约,撰写《天津的文学界(一九一九——一九二三)》一文(该文在一九二四年三月郑振铎等主编的《文学》周刊上连载),介绍过周恩来的诗作。赵景深写道:“觉悟社是天津有新思想的青年们所组成的。在天津文化运动中算是资格最老的一个团体。他们的社员中也有研究文学的,但占极少数;大多数从事于社会运动。他们的作品不署名,只用号码,其中有一位‘五’作了一首诗《游京都圆山公园》,还有一位‘五零’作了一首《一个可怜的朋友》,都被《一九一九年新诗年选》选了进去。‘五’就是周恩来在觉悟社里的代号。”从赵文介绍的情况看,周恩来的诗在当时文学界也是有名的。

作于一九一九年四月九日

四次来游,

满山满谷的“落英缤纷”;

树上只剩得青枝与绿叶,

更何处寻那“淡红娇嫩”的“樱”!

灯火熄,游人渐渐稀,

我九天西京炎凉饱看;

想人世成败繁枯,都是客观的现象,

何曾开芳草春花,自然的美,无碍着的心。

【赏析】 此诗前一节重点是写景。用“满山满谷的‘落英缤纷’”和“树上只剩得青枝与绿叶”两句,点出圆山公园暮春时节的自然景象。后一节则由景及情,联想到西京炎凉的世态和成败繁枯的人世等社会“客观的现象”。篇末用含蓄深沉的笔调抒写了革命的情怀:不管何时再开芳草春花,也不管客观现实如何演变,都无所挂碍,都不会动摇热烈追求真理、向往光明的坚定信心。

周恩来得知南开大学成立的消息后,于一九一九年四月,离日回国。他先到东北看望伯父。

不久,五四运动爆发,周恩来闻讯回到天津,应邀主编《天津学生联合会会报》,积极宣传、推动反帝爱国运动。九月,周恩来组织运动的领导者、积极分子,打破封建习俗的束缚,发起建立不分男女界限的“觉悟社”,本着“革心”、“革新”的精神,以“自觉”、“自决”为主旨,采取的方法有四:一,取共同研究的态度,发表一切主张;二,对社会一切应用生活,取评论的态度;三,介绍社外人的言论——著作同讲演;四,灌输世界新思潮。“觉悟社”成立以后,成为天津学生爱国运动的领导核心。社员们共同钻研新思潮的各种理论,探索改造中国社会的道路。一九一九年九月,他们约请刚刚发表《我的马克思主义观》上篇、在群众中有很大影响的李大钊到天津讲演;第二年,“觉悟社”部分社员,又邀集少年中国学会、人道社、曙光社和青年互助团等五个团体,在北京陶然亭茶话,目的是要争取达到“进一步的联络”,讨论“标明”“主义之必要”。周恩来即席发表演说,李大钊代表少年中国学会答谢。由这次座谈会决议而产生的《改造联合宣言》,主张互通“声气”,不事“空谈”,“组织起来去切切实实地做点事”,并正式提出“到民间去”的口号。

一九一九年,“觉悟社”刚一成立,立即筹编《觉悟》机关刊,在创刊第一册上,刊登了周恩来五首白话诗。其中,上述《雨中岚山——日本京都》、《雨后岚山》、《游日本京都圆山公园》、《四次游圆山公园》是在日本写的,另一首题为《死人的享福》则写于回国以后。

和他自己风华正茂的年岁、追求真理的豪情紧密联系的樱花,成为周恩来的一个萦绕终生的情结。建国后他曾多次向日本友人询问中野、上野樱花的长势。中日建交前后,日本友人也多次邀请他访日,由于病魔过早地夺去了他的生命而未能成行。这个愿望由夫人邓颖超实现了。一九七九年在樱花盛开的时节,邓颖超在京都岚山为周恩来诗碑剪彩时说:“绚丽的鲜花,在自然法则的作用下,千树万树同时开放,又豪迈地无所保留地谢去,对年轻的周恩来追求人生真理,给予很大的启示。”

作于一九一九年十二月

西北风呼呼响,

冬天到了。

出门雇辆人力车,

车夫身上穿件棉袍,

我身上也穿件棉袍。

我穿着嫌冷,

他穿着却嫌累赘;

脱下来放在我的脚上,

我感谢他爱我,

他谢谢我助他便他。

共同生活?

活人的劳动!死人的享福!

【赏析】 十月革命的胜利给中国知识分子带来“劳工神圣”的思想。“五四”前后,出现了一批反映人力车夫生活的作品,单以《新青年》而论,直接以“人力车夫”为题的,就有沈尹默、胡适的诗,陈绵的短剧。同情、怜悯、人道主义、劳资协作、互爱互助等主题的作品,连篇累牍地出现。连“觉悟社”部分成员也主张将“共同生活”与他们原来提倡的“家庭问题”、“工读主义”并列,几次组织社内讨论。一九一九年十二月,鲁迅发表《一件小事》,通过一个人力车夫的形象,暗示知识分子应当向劳动人民学习,作品展示了高过于同时代人的思想立场。就在同一个月,周恩来写了这篇《死人的享福》,在观念上批判胡适,揭示了“互助”、“协作”、“共同生活”之类虚伪欺骗的实质。全诗先用十行叙述故事,其中九、十两行写浮面现象,托出虚假的互助感情,而后将转折的重点放在第十一行句末的一个问号上,向所谓“共同生活”提出怀疑的挑战,又用两句话直截了当地作了回答。那两句的读法应该是:

活人的——劳动!死人的——享福!

“活”和“死”在这里都是动词(即及物动词),意思是说:养活人的人,永远辛苦地劳动着;而剥削、压迫、置人于死地的人,却始终在那里逍遥享福,这便是“共同生活”的现状。作者触及的是深刻的社会本质问题,却将它一语道破。

作于一九二○年六月八日

三个月没见你,

进步的这般快了。

前些日子念强来说,

你要往英,

我以为不过说说。

过几天丹文又来说,

你要往法,

我也以为不过说说。

那知不几天,

你来别我;

当面告诉我,

你能去了。

你竟去了。

述弟来信告诉我,

说你给他去的信道:

“……况且我是个人,

可以做工自给的;

无论如何,

总不至饿死他乡!

你要知道!

幸福是要自己去找,

株守相等,

是没有得到一日的……”

你别时也同我说:

“……买四等票,

坐三等舱……

……勤工俭学去

念一年书后,

工读自助。

……研究实用理化;

本我的志趣,

辟我们女子的生计独立、

精神独立的自由径路;

保我们女子的人权天赋……”

念你的精神,

你的决心,

你的勇敢,

兴勃勃的向上,

全凭你的奋斗壮胆。

出国去,

走东海、南海、

红海、地中海;

一处处的浪卷涛涌,

奔腾浩瀚,

送你到那自由故乡的

法兰西海岸。

到那里,

举起工具,

出你的劳动汗;

造你的成绩灿烂。

磨炼你的才干;

保你天真烂熳。

他日归来,

扯开自由旗;

唱起独立歌。

争女权,

求平等,

来到社会实验。

推翻旧伦理,

全凭你这心头一念。

过南京!

见着述弟;

想象中下关车站,

黄浦江畔,

一刹那的别离难。

同在世界上,

说什么分散。

何况情意绵绵,

“藕断丝不断。”

两月后,

新大陆又见了述弟的足迹。

大西洋的波澜,

流不断你们的书翰;

两个无线电杆,

矗立在东西两岸

气通霄汉。

三月后,

马赛海岸,

巴黎郊外,

我或者能把你看。

行行珍重!

你竟去了。

你能去了。

三个月没见你,

进步的这般快了。

——九、六、八下午 恩来

作于天津地方检察厅看守所

〖附〗

周恩来委托提前出狱的陶尚钊将这首诗和一封信,带给了李愚如。信文如下:

愚如:

你走了,不能送你,我做首诗送你吧!今天我从下午四点钟做起,做到六点半钟。居然成功了。这首诗的成绩,在我的诗集里总要算是“上中”了。

你看看怎样?到南京请给述庵看看!海船无到,你能本着“天籁”和我一首吗?别了!三个月后,或者能见着,希望了。

天安也有一首诗送你!

恩来

【注释】 【念强】即陶尚钊同志。陶十一、二岁便积极参加天津学生爱国运动,经常激昂慷慨讲演于街头。被捕后,与周恩来关押在同一监狱中。出狱后,一九二○年十一月与周恩来一起乘船去法国勤工俭学,不幸早逝于巴黎。

【丹文】即赵光辰,原是觉悟社社员,后堕落。

【株守相等】这里是坐等的意思。

【心头一念】始终如一的信念。

【过南京!见着述弟】《天津学生联合会报》被反动当局查封后,潘述庵即返回南京金陵大学读书。

【新大陆又见了述弟的足迹】“新大陆”,指美国。一九二○年九月,潘述庵去美国留学。

【书翰】书信。

【气通霄汉】通过空间传达信息。

【行行】走了一程又一程。《古诗十九首》:“行行重行行”。

【天籁】自然的音响。这里指的是写文章的才能。

【天安】即马骏同志。五四运动时期天津爱国进步团体“天津学生联合会”会长。当时与周恩来关押在同一监狱中。

【赏析】 一九二○年一月二十九日,周恩来领导一千多示威群众包围了直隶省公署,要求启封爱国团体,释放在押代表,结果自己也在当天下午二时被捕了。从一月到七月,他在检察厅对敌人进行了英勇顽强的斗争,打乱他们的步调,揭破他们的阴谋,在难友中经常组织学习和讨论,亲自介绍马克思生平,讲阶级斗争史和剩余价值学说。当他听到“觉悟社”社员、协助他编辑《天津学生联合会报》的同班同学潘述庵(述弟)的好友、也是他自己的战友李愚如将去法国寻求革命真理时,他怀着按捺不住的激情,用两个多小时,在看守所写下这首为她送行的诗。

李愚如,又名李锡志。原是天津市河北女子师范的学生。她积极支持和参加了周恩来等领导的天津学生爱国运动。周恩来等被捕入狱后,她多次去狱中看望。在周恩来、邓颖超等的关怀、鼓励下,她战胜了经济的困难,冲破舆论的阻力,毅然于一九二○年十月到巴黎公社的故乡、马克思主义广泛传播的法国去学习,成为我国最早到国外勤工俭学的女同志之一。诗题中的“述弟”,即潘述庵,又名潘世纶。他是周恩来在天津南开学校的同班同学,积极支持并参加了“敬业乐群会”。李、潘二人于一九二五年结婚。

周恩来在这首诗中,首先热情地赞扬了战友的巨大进步,赞扬了她“兴勃勃的向上”的“决心”,勇敢地穿过“浪卷涛涌”“奔腾浩瀚”的海洋,去“自由故乡”寻求革命真理的精神。诗中还寄托着周恩来对战友的巨大勉励和殷切希望,希望她“磨炼”“才干”,回国后“扯开自由旗;唱起独立歌”,为“争女权,求平等”、“推翻旧伦理”而斗争。并情意深长地提醒自己的战友,不要为爱情所困扰,不要因暂时的利益而动摇赴法的信念,影响革命的前途。诗中还预言三个月后,自己一旦获得自由,也要奔赴先进的欧洲去寻求真理,为祖国的独立自由而奋斗。同年十一月,作者真的和陶念强(尚钊)一起,去法国勤工俭学了,比李愚如仅仅迟到一个月。

这首诗作于一九二○年(民国九年)六月八日。原件存天津历史博物馆。

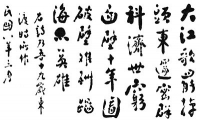

邃密群科济世穷。

面壁十年图破壁,

难酬蹈海亦英雄。

1917年9月

【赏析】 一九一七年九月,周恩来为了投身到祖国的反帝反封建的洪流中去,毅然放弃在日本学习的机会,决定回国。周恩来日本回国前夕,他的同学好友张鸿诰等人为他饯行,请书赠留念。周恩来挥毫书赠了这首诗,并在诗后写有“右诗乃吾时所作”,“返国图他兴,整装待发,行别诸友”等字句。 这首诗的手迹现存于中国历史博物馆。

大江:宋代苏轼《念奴娇·赤壁怀古》“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”这里泛指气势豪迈的歌曲。

掉头:有力地掉转身躯,表示决心很大。杜甫诗:“巢父掉头不肯往,终将入海随烟雾。”

邃密:精深细密;这里是精研的意思。

群科:辛亥革命前后曾称社会科学为群科。一说是各种科学。

济世穷:挽救国家的危亡。

面壁:面对墙壁坐着。《五灯会元》记载:达摩大师住在嵩山少林寺,“面壁而坐”,这里用来形容刻苦的钻研。

破壁:《名画记》记载:南北朝著名画家张僧繇在金陵安乐寺,画了四条没有眼睛的龙。他说,如果点了眼睛,龙就要飞走。别人以为这话说得荒唐,他于是点了龙的眼睛,不一会雷电大作,轰毁了墙壁,巨龙乘云飞去。这里表示学成以后,象破壁而飞的巨龙一样,为祖国和人民做一番大事业。

难酬蹈海亦英雄:蹈海,投海。这句意思是:即使理想无法实现,投海殉国也是英雄。这里借用了陈天华留学日本时,为了抗议反动当局无理驱逐中国留学生和唤起民众的觉醒,身投日本大森海湾殉国。