况属高秋晚,山中黄叶飞。

【注释】 山中:一作山山

【赏析】 这是一首抒写旅愁归思的诗,大概作于王勃被废斥后在巴蜀作客期间。

诗的前半首是一联对句。诗人以“万里”对“长江”,是从地理概念上写远在异乡、归路迢迢的处境;以“将归”对“已滞”,是从时间概念上写客旅久滞、思归未归的状况。两句中的“悲”和“念”二字,则是用来点出因上述境况而产生的感慨和意愿。诗的后半首,即景点染,用眼前“高风晚”、“黄叶飞”的深秋景色,进一步烘托出这个“悲”和“念”的心情。

首句“长江悲已滞”,在字面上也许应解释为因长期滞留在长江边而悲叹。可以参证的有他的《羁游饯别》诗中的“游子倦江干”及《别人四首》之四中的“雾色笼江际”、“何为久留滞”诸句。但如果与下面“万里”句合看,可能诗人还想到长江万里、路途遥远而引起羁旅之悲。这首诗的题目是《山中》,也可能是诗人在山上望到长江而起兴,是以日夜滚滚东流的江水来对照自己长期滞留的旅况而产生悲思。与这句诗相似的有杜甫《成都府》诗中的“大江东流去,游子日月长”,以及谢朓的名句“大江流日夜,客心悲未央”。这里,“长江”与“已滞”以及“大江”与“游子”、“客心”的关系,诗人自己可以有各种联想,也任读者作各种联想。在一定范围内,理解可以因人而异,即所谓“诗无达诂”。

次句“万里念将归”,似出自宋玉《九辩》“登山临水兮送将归”句,而《九辩》的“送将归”,至少有两种不同的解释:一为送别将归之人;一为送别将尽之岁。至于这句诗里的“将归”,如果从前面提到的《羁游饯别》、《别人四首》以及《王子安文集》中另外一些客中送别的诗看,可以采前一解释;如果从本诗后半首的内容看,也可以取后一解释。但联系本句中的“念”字,则以解释为思归之念较好,也就是说,这句的“将归”和上句的“已滞”一样,都指望远怀乡之人,即诗人自己。但另有一说,把上句的“已滞”看作在异乡的客子之“悲”,把这句的“将归”看作万里外的家人之“念”,似也可通。这又是一个“诗无达诂”的例子。

三四两句“况属高风晚,山山黄叶飞”,写诗人在山中望见的实景,也含有从《九辩》“悲哉秋之为气也,萧瑟兮草木遥落而变衰”两句化出的意境。就整首诗来说,这两句所写之景是对一二两句所写之情起衬映作用的,而又有以景喻情的成分。这里,秋风萧瑟、黄叶飘零的景象,既用来衬映旅思乡愁,也可以说是用来比拟诗人的萧瑟心境、飘零旅况。当然,这个比拟是若即若离的。同时,把“山山黄叶飞”这样一个纯景色描写的句子安排在篇末,在写法上又是以景结情。南宋沈义父在《乐府指迷》中说:“结句须要放开,含有余不尽之意,以景结情最好。”这首诗的结句就有宕出远神、耐人寻味之妙。

诗歌在艺术上常常是抒情与写景两相结合、交织成篇的。明代谢榛在《四溟诗话》中说:“作诗本乎情、景。……景乃诗之媒,情乃诗之胚,合而为诗。”这首诗,前半抒情,后半写景。但诗人在山中、江边望见的高风送秋、黄叶纷飞之景,正是产生久客之悲、思归之念的触媒;而他登山临水之际又不能不是以我观物,执笔运思之时也不能不是缘情写景,因此,后半首所写之景又必然以前半首所怀之情为胚胎。诗中的情与景是互相作用、彼此渗透、融合为一的。前半首的久客思归之情,正因深秋景色的点染而加浓了它的悲怆色彩;后半首的风吹叶落之景,也因旅思乡情的注入而加强了它的感染力量。

王勃还有一首《羁春》诗:“客心千里倦,春事一朝归。还伤北园里,重见落花飞。”诗的韵脚与这首《山中》诗完全相同,抒写的也是羁旅之思,只是一首写于暮春,一首写于晚秋,季节不同,用来衬托情意的景物就有“落花飞”与“黄叶飞”之异。两诗参读,有助于进一步了解诗人的感情并领会诗笔的运用和变化。

(陈邦炎)

欲得周郎顾,时时误拂弦。

Are glimmering on a golden-fretted harp –

And to draw the quick eye of Chou Yu,

She touches a wrong note now and then.

【白话文】 金粟轴的古筝发出优美的声音,

那素手拨筝的美人坐在玉房前。

想尽了办法为博取周郎的青睐,

你看她故意地时时拨错了琴弦。

【注释】 金粟柱:古也称桂为金粟,这里当是指弦轴之细而精美。

玉房:弹筝女子的住处。

【赏析】 为了所爱慕的人顾盼自己,便故意将弦拨错,弹筝女可爱形象跃然纸上。相传三国时代的周瑜,二十四岁为建威中郎将,人称周郎,他精通音乐,别人奏曲有误,他就回头一看,当时人称:“曲有误,周郎顾。”此诗当然受到这个故事的启发。

此诗重点在后两句,前两句只起衬托作用,此弹筝女子,为博取知音的一顾,故意误拂筝弦,而且时时误拂,可知她在知音人面前,不思见长,偏欲见短;见长则仅审其音,见短则人惊其意。诗人通过细致的观察,曲折写出弹筝女子一种邀宠心理,尽管笔墨无多,但传神入妙,余韵不尽。

周郎,即三国吴将周瑜。瑜精通音律,听人奏曲有误时,总要回头看看演奏者,所以当时人说:“曲有误,周郎顾。”这里的“周郎”指弹筝女子所属意的知音者。

"听筝"应是听奏筝有感。但从题意看似乎应作"鸣筝"来得有味,来得生动。诗描摹了一位弹筝美女,为博取青睐而故出差错的情态。透视心理状态,洞察入微,描写细腻婉曲,十分传神。

[鉴赏]

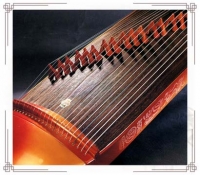

筝是古代一种弹拨乐器,即今称“古筝”。“鸣筝”谓弹奏筝曲。题一作“听筝”,则谓听奏筝有感,就听者立题。从诗意看,以作“鸣筝”为有味。这首小诗写一位弹筝女子为博取青睐而故意弹筝出错的情态,写得婉曲细腻,富有情趣。

前二句写弹筝美人坐在华美的房舍前,拨弄筝弦,优美的乐声从弦轴里传送出来。“柱”是系弦的部件。“金粟”形容筝柱的装饰华贵。“素手”表明弹筝者是女子。后二句即写鸣筝女故意弹错以博取青睐。“周郎”指三国吴将周瑜。他二十四岁为将,时称“周郎”。他又精通音乐,听人奏曲有误时,即使喝得半醉,也要转过头去看一看演奏者。所以时谣说:“曲有误,周郎顾。”(见《三国志·吴志·周瑜传》)这里以“周郎”比喻弹筝女子属意的知音者。“时时”是强调她一再出错,显出故意撩拨的情态,表示注意到她的用心不在献艺博知音,而在其他。

清人徐增分析这诗说:“妇人卖弄身分,巧于撩拨,往往以有心为无心。手在弦上,意属听者。在赏音人之前,不欲见长,偏欲见短。见长则人审其音,见短则人见其意。李君(称李端)何故知得恁细。”(《而庵说唐诗》)其见解相当精辟。

此诗的妙处就在于诗人通过细致的观察,抓住了生活中体现人物心理状态的典型细节,将弹筝女子的微妙心理,一种邀宠之情,曲曲写出,十分传神。诗的写法象速写,似素描,对弹筝女形象的描写是十分成功的。

(倪其心)

春草年年绿,王孙归不归。

Till now in the dark I close my thatch door....

Grasses return again green in the spring,

But O my Prince of Friends, do you?

【白话文】 在山中送走了你以后,夕阳西坠我关闭柴扉。

春草明年再绿的时候,游子呵你能不能回归?

【注释】 1、柴扉:柴门。

2、王孙:贵族的子孙,这里指送别的友人。

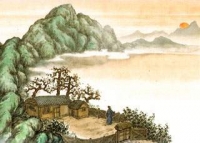

【赏析】 (一)

这首送别诗,不写离亭饯别的依依不舍,却更进一层写冀望别后重聚。这是超出一般送别诗的所在。开头隐去送别情景,以"送罢"落笔,继而写别后回家寂寞之情更浓更稠,为望其再来的题意作了铺垫,于是想到春草再绿自有定期,离人回归却难一定。惜别之情,自在话外。意中有意,味外有味,真是匠心别运,高人一筹。

(二)

诗题一作「送别」,一作「送友」。作为一首送别诗,本诗最显著的特点在于并非就「送别」二字大作文章,而是着墨于送别以后的动作和思绪。

首句很精练,一个「罢」字将送别的种种情形统统略去,如此便可腾出笔墨来写别后的行为和思绪。二句似乎是说现在友人已经离去,诗人的心境大概也能随着这柴门的关闭而逐渐平静下来吧。而后两句以一年一度绿的青草作比,说无知的青草尚有信用,年年均有转绿之时,难道友人你就能一去不返吗?这两句是诗人在友人离去以后的思忖之辞,表面上看似有对友人的预警意义,而其实却是亟盼友人尽早归返,两人可重续友谊。

末句中的「王孙」指被送的友人,典出楚辞《招隐士》:「王孙游兮不归,春草生兮萋萋」。乍看王维似有抄袭之嫌。其实《招隐士》中那句的诗意是感叹游子不归,但见满目荒草丛生,愈显其凄凉气氛;但王维之作却是以草绿反衬,问游子于草长莺飞之时能否归来,两者虽同有王孙及草的意象,但运用的角度却大相径庭,绝不相似。