白云回望合,青霭入看无。

分野中峰变,阴晴众壑珠。

欲投人处宿,隔水问樵夫。

Joins a thousand mountains to the corner of the sea.

Clouds, when I look back, close behind me,

Mists, when I enter them, are gone.

A central peak divides the wilds

And weather into many valleys.

...Needing a place to spend the night,

I call to a wood-cutter over the river.

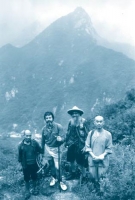

【白话文】 巍巍的太乙山高接天都星,

山连着山一直蜿蜓到海边。

白云缭绕回望中合成一片,

青霭迷茫进入山中都不见。

中央主峰把终南东西隔开,

各山间山谷迥异阴晴多变。

想在山中找个人家去投宿,

隔水询问那樵夫可否方便?

(刘建勋)

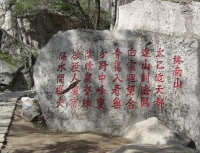

【注释】 1、太乙:即"太一",终南山主峰,也是终南山别名。

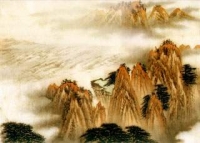

【赏析】 诗旨在咏叹终南山的宏伟壮大。首联写远景,以艺术的夸张,极言山之高远。颔联写近景,身在山中之所见,铺叙云气变幻,移步变形,极富含孕。颈联进一步写山之南北辽阔和千岩万壑的千形万态。末联写为了入山穷胜,想投宿山中人家。"隔水"二字点出了作者"远望"的位置。

全诗写景、写人、写物,动如脱兔,静若淑女,有声有色,意境清新、宛若一幅山水画。

[鉴赏]

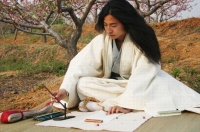

艺术创作,贵在以个别显示一般,以不全求全,刘勰所谓“以少总多”,古代画论家所谓“意余于象”,都是这个意思.。作为诗人兼画家的王维,很懂得此中奥秘,因而能用只有四十个字的一首五言律诗,为偌大一座终南山传神写照。

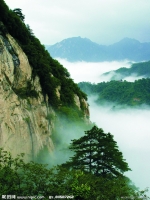

首联“太乙近天都,连山接海隅”,先用夸张手法勾画了终南山的总轮廓。这个总轮廓,只能得之于遥眺,而不能得之于逼视。所以,这一联显然是写远景。

“太乙”是终南山的别称。终南虽高,去天甚遥,说它“近天都”,当然是艺术夸张。但这是写远景,从平地遥望终南,其顶峰的确与天连接,因而说它“近天都”,正是以夸张写真实。“连山接海隅”也是这样。终南山西起甘肃天水,东止河南陕县,远远未到海隅。说它“接海隅”,固然不合事实,说它“与他山连接不断,直到海隅”,又何尝符合事实?然而这是写远景,从长安遥望终南,西边望不到头,东边望不到尾。用“连山接海隅”写终南远景,虽夸张而愈见真实。

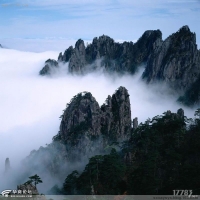

次联写近景,“白云回望合”一句,“回望”既与下句“入看”对偶,则其意为“回头望”,王维写的是入终南山而“回望”,望的是刚走过的路。诗人身在终南山中,朝前看,白云弥漫,看不见路,也看不见其他景物,仿佛再走几步,就可以浮游于白云的海洋;然而继续前进,白云却继续分向两边,可望而不可即;回头看,分向两边的白云又合拢来,汇成茫茫云海。这种奇妙的境界,凡有游山经验的人都并不陌生,而除了王维,又有谁能够只用五个字就表现得如此真切呢?

“青霭入看无”一句,与上句“白云回望合”是“互文”,它们交错为用,相互补充。诗人走出茫茫云海,前面又是蒙蒙青霭,仿佛继续前进,就可以摸着那青霭了;然而走了进去,却不但摸不着,而且看不见;回过头去,那青霭又合拢来,蒙蒙漫漫,可望而不可即。

这一联诗,写烟云变灭,移步换形,极富含孕。即如终南山中千岩万壑,苍松古柏,怪石清泉,奇花异草,值得观赏的景物还多,一切都笼罩于茫茫“白云”、蒙蒙“青霭”之中,看不见,看不真切。唯其如此,才更令人神往,更急于进一步“入看”。另一方面,已经看见的美景仍然使人留恋,不能不“回望”,“回望”而“白云”、“青霭”俱“合”,则刚才呈现于眉睫之前的景物或笼以青纱,或裹以冰绡,由清晰而朦胧,由朦胧而隐没,更令人回味无穷。这一切,诗人都没有明说,但他却在已经勾画出来的“象”里为我们留下了驰聘想象的广阔天地。

第三联高度概括,尺幅万里。首联写出了终南山的高和从西到东的远,这是从山北遥望所见的景象。至于终南从北到南的阔,则是用“分野中峰变”一句来表现。游山而有“分野中峰变”的认识,则诗人立足“中峰”,纵目四望之状已依稀可见。终南山东西之绵远如彼,南北之辽阔如此,只有立足于“近天都”的“中峰”,才能收全景于眼底;而“阴晴众壑殊”,就是尽收眼底的全景。所谓“阴晴从壑殊”,当然不是指“东边日出西边雨”,而是以阳光的或浓或淡、或有或无来表现千岩万壑千形万态。

对于尾联,历来有不同的理解、不同的评价。有些人认为它与前三联不统一、不相称,从而持否定态度。王夫之辩解说:“‘欲投人处宿,隔水问樵夫’,则山之辽廓荒远可知,与上六句初无异致,且得宾主分明,非独头意识悬相描摹也。”(《姜斋诗话》卷二)沈德潜也说:“或谓末二句与通体不配。今玩其语意,见山远而人寡也,非寻常写景可比。”(《唐诗别裁》卷九)

这些意见都不错,然而“玩其语意”,似乎还可以领会到更多的东西。第一,欲投人处宿”这个句子分明有个省略了的主语“我”,因而有此一句,便见得“我”在游山,句句有“我”,处处有“我”,以“我”观物,因景抒情。第二,“欲投人处宿”而要“隔水问樵夫”,则“我”还要留宿山中,明日再游,而山景之赏心悦目,诗人之避喧好静,也不难于言外得之。第三,诗人既到“中峰”,则“隔水问樵夫”的“水”实际上是深沟大涧;那么,他怎么会发现那个“樵夫”呢?“樵夫”必砍樵,就必然有树林,有音响。诗人寻声辨向,从“隔水”的树林里欣然发现樵夫的情景,不难想见。既有“樵夫”,则知不太遥远的地方必然有“人处”,因而问何处可以投宿,“樵夫”口答手指、诗人侧首遥望的情景,也不难想见。

总起来看,这首诗的主要特点和优点是善于“以不全求全”,从而收到了“以少总多”、“意余于象”的艺术效果。

(霍松林)

云霞出海曙,梅柳渡江春。

淑气催黄鸟,晴光转绿苹。

忽闻歌古调,归思欲沾襟。

Ever new the shock of beauty,

Of white cloud and red cloud dawning from the sea,

Of spring in the wild-plum and river-willow....

I watch a yellow oriole dart in the warm air,

And a green water- plant reflected by the sun.

Suddenly an old song fills

My heart with home, my eyes with tears.

2) In Reply to Magistrate Lu's Poem: An Excursion in Early Spring

Tr. Ni Peiling

Only to officials away from home,

The shock of beauty ever new will come,

Of rising clouds at dawn above the sea,

Of Spring in river side plum and willow-tree.

Orioles are urged to sing in warm air,

And green-clad duckweed in the sun looks fair.

An old tune suddenly sung to my ears

Fills my heart with home and my eyes with tears.

【白话文】 只有远离故里外出做官之人,

特别敏感自然物候转化更新。

海上云霞灿烂旭日即将东升,江南梅红柳绿江北却才回春。

和暖的春气催促着黄莺歌唱,晴朗的阳光下绿苹颜色转深。

忽然听到你歌吟古朴的曲调,勾起归思情怀令人落泪沾襟。

【注释】 晋陵:郡名,治所在今江苏常州市。陆丞,作者友人,不详其名,时为晋陵郡丞。《早春游望》是陆丞所作的诗,本篇是唱和之作。

一作韦应物诗。

【赏析】 清人王夫之《姜斋诗话》指出:“近体,梁陈已有,至杜审言而始叶于度”。杜审言的五言律诗,格律严整,音韵谐美,章法井然,意境深远,语言清丽自然,称得上是这种新兴诗体的典范作品。本诗就是其中较有代表性的一篇。

全诗因物兴感,写自己宦游他乡,辜负春光,不能归家的伤痛之情。从通篇来看,作者用的是即景抒情的常格,但开头却不落俗套,偏不从自然景物起笔,而是从自身写起.首句“独有宦游人”突出了诗人作为一个异乡游子与本地欣赏春光者迥然不同,为下文伤春蓄足了势头。《唐诗别裁集》评此句为“警健”。高步瀛《唐宋诗举要》也引纪昀的话评论说:“起句警拔,入手即撇过一层,擒题乃紧,知此自无通套之病”。所论皆确。次句“偏惊物候新”,高度概括,涵盖全篇,堪称“诗眼”。其中“偏”字呼应首句的“独”字,“惊”字感情色彩更浓,显得生辣而警醒。“偏”、“惊”合用,点明了多情的诗人对自然景物特有的敏感,所谓“伤心人别有怀抱”,诗的主旨,正是抒发这伤心人独特的“惊”春之情。如果把此诗比为一支伤春的乐曲,则这两个字显然起到了为全曲的抒情旋律定调的关键作用。再看“物”字衍出下文的“云霞”、“梅柳”、“黄鸟”、“绿苹”,“候”字关合下文的“海曙”、“江春”、“淑气”、“晴光”等等。而一“新”字则扣住诗题的“早”字,使得诗歌因物兴感的中心内容更加鲜明动人。真是脉络井井,关锁紧密,字字千金。

诗的中间两联,淋漓尽致地铺写“物候”的“新”。这是两组辞藻清丽、声调谐畅、境界华美的对仗。“云霞出海曙,梅柳渡江春”一联,推衍诗题之“望”字,写诗人远眺时的所见,在海阔天空的宏大背景中描画出江南早春瑰丽迷人的风物。这里没有用一个颜色字,然而由红霞、红梅、红日和碧海、蓝天、绿柳,清江织成的五彩缤纷的景色却跃然纸上,色泽感十分鲜明。这一联不但生动地写出了物象,而且更与人观察景物的心理感受密合,因而诗意盎然。动词“出”与“渡”十分传神。破晓时,太阳象是从东海升起,云气被阳光照耀,蔚成绚烂的霞彩,也好象和旭日同时从海中出来,所以说“云霞出海曙”。江南比江北早暖,梅柳透露春意也比江北为早,人过江而南,忽见梅已开花,柳已发绿,似乎梅柳一过长江就变换春装似的,所以说“梅柳渡江春”,颈联“淑气催黄鸟,晴光转绿苹”,从南朝江淹《咏美人春游诗》“江南二月春,东风转绿苹”二句变化而来。前一联既写“望”中远景,这一联则续写“游”时所见,处处关合题目,针线十分绵密。比起上一联,这一联写景更加深入细致,使人读后如同亲身感受到春天的萌动和春光的和煦。动词“催”与“转”更加传神.温暖的春气使万物复苏,连黄鹂的鸣叫也似乎是由它“催促”所致,晴朗的阳光照射到水面上,使水中的苹草也很快由嫩绿“转”为深绿。物态的变化全由这两个词的巧妙使用而活灵活现,作者文心之细于此可见一斑。

诗的末联“忽闻歌古调,归思欲沾襟”,正面道出自己伤春思归的本意,并以闻“歌古调”缴足题面,点明和诗之旨。这两句说,陆丞的诗好象使作者忽然听到了古人的歌曲,不觉勾起了回乡的念头,以至泪下沾襟了。上文“惊”物候之“新”,叹春光之美,都是为这里引出“归思”而作铺垫陪衬的。春景是触发“归思”的媒介物,陆丞的早春游望诗更对“归思”的燃烧起了催化作用,故此处以“忽”字作转折,将上文的明媚与欢跃之景突然一下子打入伤感凄怆的气氛之中,达到了抒发伤春之情的目的。这一顿挫,与篇首的“惊”字遥相呼应,愈见此诗婉曲跌宕之妙。

[鉴赏]

这是一首和诗。原唱是晋陵陆丞作的《早春游望》。晋陵即今江苏常州,唐代属江南东道毗陵郡。陆丞,作者的友人,不详其名,时在晋陵任县丞。大约武则天永昌元年(689)前后,杜审言在江阴县任职,与陆某是同郡邻县的僚友。他们同游唱和,可能即在其时。陆某原唱已不可知。杜审言这首和诗是用原唱同题抒发自己宦游江南的感慨和归思。

诗人在唐高宗咸亨元年(670)中进士后,仕途失意,一直充任县丞、县尉之类小官。到永昌元年,他宦游已近二十年,诗名甚高,却仍然远离京洛,在江阴这个小县当小官,心情很不高兴。江南早春天气,和朋友一起游览风景,本是赏心乐事,但他却象王粲登楼那样,“虽信美而非吾土”,不如归去。所以这首和诗写得别有情致,惊新而不快,赏心而不乐,感受新鲜而思绪凄清,景色优美而情调淡然,甚至于伤感,有满腹牢骚在言外。

诗一开头就发感慨,说只有离别家乡、奔走仕途的游子,才会对异乡的节物气候感到新奇而大惊小怪。言外即谓,如果在家乡,或是当地人,则习见而不怪。在这“独有”、“偏惊”的强调语气中,生动表现出诗人宦游江南的矛盾心情:这一开头相当别致,很有个性特点。

中间二联即写“惊新”。表面看,这两联写江南新春伊始至仲春二月的物候变化特点,表现出江南春光明媚、鸟语花香的水乡景色;实际上,诗人是从比较故乡中原物候来写异乡江南的新奇的,在江南仲春的新鲜风光里有着诗人怀念中原暮春的故土情意,句句惊新而处处怀乡。

“云霞”句是写新春伊始。在古人观念中,春神东帝,方位在东,日出于东,春来自东。但在中原,新春伊始的物候是“东风解冻,蛰虫始振,鱼上冰”(《礼记·月令》),风已暖而水犹寒。而江南水乡近海,春风春水都暖,并且多云。所以诗人突出地写江南的新春是与太阳一起从东方的大海升临人间的,象曙光一样映照着满天云霞。

“梅柳”句是写初春正月的花木。同是梅花柳树,同属初春正月,在北方是雪里寻梅,遥看柳色,残冬未消;而江南已经梅花缤纷,柳叶翩翩,春意盎然,正如诗人在同年正月作的《大酺》中所形容的:“梅花落处疑残雪,柳叶开时任好风。”所以这句说梅柳渡过江来,江南就完全是花发木荣的春天了。

接着,写春鸟。“淑气”谓春天温暖气候。“黄鸟”即黄莺,又名仓庚。仲春二月“仓庚鸣”(《礼记·月令》),南北皆然,但江南的黄莺叫得更欢。西晋诗人陆机说:“蕙草饶淑气,时鸟多好音。”(《悲哉行》)“淑气催黄鸟”,便是化用陆诗,而以一个“催”字,突出了江南二月春鸟更其欢鸣的特点。

然后,写水草。“晴光”即谓春光。“绿蘋”是浮萍。在中原,季春三月“萍始生”(《礼记·月令》);在江南,梁代诗人江淹说:“江南二月春,东风转绿蘋。”(《咏美人春游》)这句说“晴光转绿苹”,便是化用江诗,也就暗示出江南二月仲春的物候,恰同中原三月暮春,整整早了一个月。

总之,新因旧而见奇,景因情而方惊。惊新由于怀旧,思乡情切,更觉异乡新奇。这两联写眼中所见江南物候,也寓含着心中怀念中原故乡之情,与首联的矛盾心情正相一贯,同时也自然地转到末联。

“古调”是尊重陆丞原唱的用语。诗人用“忽闻”以示意外语气,巧妙地表现出陆丞的诗在无意中触到诗人心中思乡之痛,因而感伤流泪。反过来看,正因为诗人本来思乡情切,所以一经触发,便伤心流泪。这个结尾,既点明归思,又点出和意,结构谨严缜密。

前人欣赏这首诗,往往偏爱首、尾二联,而略过中间二联。其实,它的构思是完整而有独创的。起结固然别致,但是如果没有中间两联独特的情景描写,整首诗就不会如此丰满、贯通而别有情趣,也不切题意。从这个意义上说,这首诗的精采处,恰在中间二联。

(倪其心)

牙璋辞凤阙,铁骑绕龙城。

雪暗凋旗画,风多杂鼓声。

宁为百夫长,胜作一书生。

【注释】 从军行:乐府《相和歌·平调曲》旧题。

西京,指长安。

牙璋:调兵的符信,分两块,合处凸凹相嵌,叫做“牙”,分别掌握在朝廷与和主将手中,调兵时以此为凭。

凤阙:指长安宫阙。

龙城:匈奴的名城,借指敌方要地。

百夫长:指下级军官。

【赏析】 这首诗描写一个读书士子从军、出塞的过程,表现知识分子立功边陲的壮志豪情,慷慨雄壮,令人感动,对盛唐边塞诗的高度繁荣和成熟,有一定的影响。

《旧唐书·高宗纪》载:永隆二年 (681),突厥入侵固原、庆阳一带,裴行俭奉命出征。杨炯此诗当作于此时。发端警竦。“烽火照西京”一句,化用《汉书·匈奴传》“烽火通于甘泉、长安数月”语意,用夸张手法指出外患严重、情势危急,自然引出下句。目睹外患严重而“心中自不平”,其“从军”愿望与卫国决心,已和盘托出。第二联写从军。“牙璋”才“辞凤阙”,“铁骑”已“绕龙城”,词采壮丽,对偶精整,而一气直贯,将反侵略的军事行动写得迅猛凌历,声势逼人。三联以战地风雪烘托战斗之激烈,反跌尾联。出句从视觉出发:大雪弥漫,遮天蔽日,使军旗上的彩图都显得黯然失色;对句从听觉出发:狂风呼啸,和雄壮的进军鼓声交织在一起。尽管风雪苦寒,战斗激烈,仍然“宁为百夫长”,为保卫祖国效力。首尾呼应,完美地表现了“从军”的主题。

这首诗采用了跳跃性的结构,从一个典型场景跳到另一个典型场景,跳跃式地发展前进,给人一种一气直下、一往无前的气势,有力地表现出书生强烈的爱国激情和唐军将士气壮山河的精神面貌。

[鉴赏]

这首诗借用乐府旧题“从军行”,描写一个读书士子从军边塞、参加战斗的全过程。仅仅四十个字,既揭示出人物的心理活动,又渲染了环境气氛,笔力极其雄劲。

前两句写边报传来,激起了志士的爱国热情。诗人并不直接说明军情紧急,却说“烽火照西京”,通过“烽火”这一形象化的景物,把军情的紧急表现出来了。一个“照”字渲染了紧张气氛。“心中自不平”,是由烽火而引起的,国家兴亡,匹夫有责,他不愿再把青春年华消磨在笔砚之间。一个“自”字,表现了书生那种由衷的爱国激情,写出了人物的精神境界。首二句交待了整个事件展开的背景。第三句“牙璋辞凤阙”,描写军队辞京出师的情景。“牙璋”是皇帝调兵的符信,分凹凸两块,分别掌握在皇帝和主将手中。“凤阙”是皇宫的代称。这里,诗人用“牙璋”、“凤阙”两词,显得典雅、稳重,既说明出征将士怀有崇高的使命,又显示出师场面的隆重和庄严。第四句“铁骑绕龙城”,显然唐军已经神速地到达前线,并把敌方城堡包围得水泄不通。“铁骑”、“龙城”相对,渲染出龙争虎斗的战争气氛。一个“绕”字,又形象地写出了唐军包围敌人的军事态势。五六两句开始写战斗,诗人却没有从正面着笔,而是通过景物描写进行烘托。“雪暗凋旗画,风多杂鼓声”,前句从人的视觉出发:大雪弥漫,遮天蔽日,使军旗上的彩画都显得黯然失色;后句从人的听觉出发:狂风呼啸,与雄壮的进军鼓声交织在一起。两句诗,有声有色,各臻其妙。诗人别具机抒,以象征军队的“旗”和“鼓”,表现出征将士冒雪同敌人搏斗的坚强无畏精神和在战鼓声激励下奋勇杀敌的悲壮激烈场面。诗的最后两句:“宁为百夫长,胜作一书生。”直接抒发从戎书生保边卫国的壮志豪情。艰苦激烈的战斗,更增添了他对这种不平凡的生活的热爱,他宁愿驰骋沙场,为保卫边疆而战,也不愿作置身书斋的书生。

这首短诗,写出书生投笔从戎,出塞参战的全过程。能把如此丰富的内容,浓缩在有限的篇幅里,可见诗人的艺术功力。首先诗人抓住整个过程中最有代表性的片断,作了形象概括的描写,至于书生是怎样投笔从戎的,他又是怎样告别父老妻室的,一路上行军的情况怎样,……诗人一概略去不写其次,诗采取了跳跃式的结构,从一个典型场景跳到另一个典型场景,跳跃式地发展前进。如第三句刚写了辞京,第四句就已经包围了敌人,接着又展示了激烈战斗的场面。然而这种跳跃是十分自然的,每一个跨度之间又给人留下了丰富的想象余地。同时,这种跳跃式的结构,使诗歌具有明快的节奏,如山崖上飞流惊湍,给人一种一气直下、一往无前的气势,有力地突现出书生强烈的爱国激情和唐军将士气壮山河的精神面貌。

初唐四杰很不满当时纤丽绮靡的诗风,他们曾在诗歌的内容和形式上作过颇有成效的开拓和创新,杨炯此诗的风格就很雄浑刚健,慷慨激昂。尤其是这样一首描写金鼓杀伐之事的诗篇,却用具有严格规矩的律诗形式来写,很不简单。律诗一般只要求中间两联对仗,这首诗除第一联外,三联皆对。不仅句与句对,而且同一句中也对,如“牙璋”对“凤阙”,“铁骑”对“龙城”。整齐的对仗,使诗更有节奏和气势,这在诗风绮靡的初唐诗坛上是很难能可贵的。

(张燕瑾)