欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年!

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

【白话文】 早朝时一封谏迎佛骨的奏疏,激起天子的暴怒,傍晚降下圣旨将我贬谪到遥远的潮州。

想为国家革除有害的弊政竟遭此横祸,木已成舟怎敢爱惜自己的残生。

终南山白云漠漠遮断家乡的去路,韶关大雪纷飞马都不肯向前。

我知你远道而来自有一番情意,前途未测准备在这瘴疠之地收拾我的尸骨吧。

【注释】 湘,愈侄十二郎之子

1、一封朝奏九重天:九重天指在朝中提出谏书。古时臣子向皇帝上书,事先封好。此指韩愈上的《论佛骨表》。

2、九重天:指皇帝的宫殿。

3、弊政:对国家有害的事,指迎佛骨一事。元和十四年正月,唐宪宗派宦官和和尚从凤翔法门寺,将释迦摩尼的指骨一节迎到长安宫廷供奉,三天后又送往长安各寺庙,于是京城掀起一股宗教迷信之风。韩愈上表请求制止。

4、秦岭:即终南山。

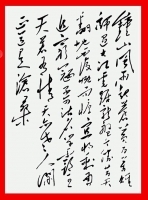

【赏析】 韩愈一生,以辟佛为己任,晚年上《论佛骨表》,力谏宪宗“迎佛骨人大内”,触犯“人主之怒”,几被定为死罪,经裴度等人说情,才由刑部侍郎贬为潮州刺史。

潮州在今广东东部,距当时京师长安确有八千里之遥,那路途的困顿是可想而知的。当韩愈到达离京师不远的蓝田县时,他的侄孙韩湘,赶来同行。韩愈此时,悲歌当哭,慷慨激昂地写下这首名篇。

首联直写自己获罪被贬的原因。他很有气概地说,这个“罪”是自己主动招来的。就因那“一封书”之罪,所得的命运是“朝奏”而“夕贬”。且一贬就是八千里。但是既本着“佛如有灵,能作祸祟,凡有殃咎,宜加臣身”(《论佛骨表》)的精神,则虽遭获严谴亦无怨悔。

三、四句直书“除弊事”,认为自己是正确的,申述了自己忠而获罪和非罪远谪的愤慨,真有胆气。尽管招来一场弥天大祸,他还是“肯将衰朽惜残年”,且老而弥坚,使人如见到他的刚直不阿之态。

五、六句就景抒情,情悲且壮。韩愈在一首哭女之作中写道:“以罪贬潮州刺史,乘驿赴任;其后家亦谴逐,小女道死,殡之层峰驿旁山下。”可知他当日仓猝先行,告别妻儿时的心情若何。韩愈为上表付出了惨痛的代价,“家何在”三字中,有他的血泪。

此两句一回顾,一前瞻。“秦岭”指终南山。云横而不见家,亦不见长安:“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁”(李白诗),何况天子更在“九重”之上,岂能体恤下情?他此时不独系念家人,更多的是伤怀国事。“马不前”用古乐府:“驱马涉阴山,山高马不前”意。他立马蓝关,大雪寒天,联想到前路的艰危。“马不前”三字,露出英雄失路之悲。

结语沉痛而稳重。《左传·僖公三十二年》记老臣蹇叔哭师时有:“必死是间,余收尔骨焉”之语,韩愈用其意,向侄孙从容交代后事,语意紧扣第四句,进一步吐露了凄楚难言的激愤之情。

从思想上看,此诗与《论佛骨表》,一诗一文,可称双璧,很能表现韩愈思想中进步的一面。

就艺术上看,此诗是韩诗七律中佳作。其特点诚如何焯所评“沉郁顿挫”,风格近似杜甫。沉郁指其风格的沉雄,感情的深厚抑郁,而顿挫是指其手法的高妙:笔势纵横,开合动荡。如“朝奏”、“夕贬”、“九重天”、“路八千”等,对比鲜明,高度概括。一上来就有高屋建瓴之势。三、四句用“流水对”,十四字形成一整体,紧紧承接上文,令人有浑成之感。五、六句宕开一笔,写景抒情,“云横雪拥”,境界雄阔。“横”状广度,“拥”状高度,二字皆下得极有力。故全诗大气磅礴,卷洪波巨澜于方寸,能产生撼动人心的力量。

此诗虽追步杜甫,但能变化而自成面目,表现出韩愈以文为诗的特点。律诗有谨严的格律上的要求,而此诗仍能以“文章之法”行之,而且用得较好。好在虽有“文”的特点,如表现在直叙的方法上,虚词的运用上(“欲为”、“肯将”之类)等;同时亦有诗歌的特点,表现在形象的塑造上(特别是五、六一联,于苍凉的景色中有诗人自己的形象)和沉挚深厚的感情的抒发上。全诗叙事、写景、抒情融合为一,诗味浓郁,诗意盎然。

(钱仲联 徐永端)

冷眼向洋看世界,热风吹雨洒江天。

云横九派浮黄鹤,浪下三吴起白烟。

陶令不知何处去,桃花园里可耕田?

一九五九年七月一日

僧是愚氓犹可恕,妖为鬼蜮必成灾。

金猴奋起千钧棒,玉宇澄清万里埃。

今日欢呼孙大圣,只缘妖雾又重来。

一九六一年十一月十七日

吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

三山半落青天外,二水中分白鹭洲。

总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

Have abandoned it now to this desolate river;

The paths of Wu Palace are crooked with weeds;

The garments of Qin are ancient dust.

...Like this green horizon halving the Three Peaks,

Like this Island of White Egrets dividing the river,

A cloud has arisen between the Light of Heaven and me,

To hide his city from my melancholy heart.

【白话文】 古老的凤凰台曾有凤凰翔集遨游;

风去台空唯有长江流水日日依旧。

东吴时代的宫苑杂草埋没了幽径;

晋代的名门望族也都成古墓荒丘。

高耸的三山有半截露出青天之外;

白鹭洲把秦淮河分割成二派支流。

只因为那些浮去遮蔽光辉的白日;

登高不见长安城怎么不使人发愁?

【注释】 1、吴宫:三国时孙吴曾于金陵建都筑宫。

2、晋代:指东晋,南渡后也建都于金陵。

3、衣冠:指当时名门世族。

4、成古丘:意谓这些人物今已剩下一堆古墓了。

5、三山:山名。在南京西南长江边上。因三峰并列,南北相连,故名。

6、半落青天外:形容其远,看不大清楚。

7、二水:一作"一水"。秦淮河流经南京后,西入长江,白鹭洲横其间,乃分为二支。

8、白鹭洲:古代长江中沙洲,在南京水西门外,因多聚白鹭而得名。

9、浮云蔽日:喻奸邪之障蔽贤良。

【赏析】 此诗始作于天宝三载,后来略有改动。

744年(天宝三载)诗人因被小人诬陷而被迫辞职离开长安,从此开始了长期的漫游四方,正因为政治上的失意,李白才借景抒情为后人留下了大量脍炙人口的杰作。,747年诗人游到金陵(今南京)登上凤凰台,自然永恒的景物交织着诗人报国无人应忧伤空自来的伤感情,写下了此诗。

本诗短短56个字,却将写景与抒情,社会与自然,历史背景与现实状况紧紧联系到了一起,成为一个不可分割的有机体。

“凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。”

高高的凤凰台上凤凰还在飞翔,转眼凤凰飞去,台上变空,只有那绵绵不断的江水还在不停地流着。

传说在南宋年间有人见到有几只像孔雀的的大鸟在山间飞翔,羽毛色彩斑斓,嗓音悠扬,人们就称之为“凤凰”。于是筑台于山曰“凤凰台”,山曰“凤凰山”。

开头诗人就用一个传说点名题目,使人一目了然。

“凤去台空”看似描写自然现象,实是运用象征手法,向人们展示着一幅“曾经六朝的奢侈豪华一去不复返”的画面。“江自流”暗示着只有这些大自然的景物还依然如故。

“吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。”

吴宫巍峨的宫殿如今已被花花草草所覆盖,曾经晋朝的豪门贵族业已成为一撮黄土了。那些追求功名利禄以及权势而勾心斗角的名门豪强在历史的长河里终究只是个过客而已。一时得势终归空,惟有此景依旧故。

按我个人理解诗人写这两句虽然是在对历史变迁的感叹,但更多的还是对自己通过应招入京做官仅一年就被诬陷而罢免的遭遇鸣不平,甚至可以说是一种自我安慰吧。当然这只是我的一家之言。

“三山半落青天外,一水中分白鹭洲。”

三山被云雾遮挡,朦朦胧胧模糊不清。白鹭洲横卧在长江之上。

大家都知道诗或者绝句一般都分为“起,承,转,合”四部分。

转句大多为为写景,为下句“合”做铺垫。当然此诗的这句也不例外。

“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。”

总是因为漂泊的云彩能遮蔽住太阳的光芒。远远的长安城这么远看也看不见,让人发愁啊!

前面三句都可以看作是铺垫,此句是本诗最高潮的部分,作者的感情以及对宫廷的黑暗暴露无遗。

唐玄宗当朝后前期励精图治才有了盛极一时的开元盛世。

朝中贤人具多,张九龄这个被后年称道的人任当时的宰相。

但后期玄宗迷恋荒淫生活,不理朝政。造成了贤人多被小人污蔑“宫中无贤士,朝中无猛将”的局面。

分界点就是李林甫被玄宗任命为宰相,背弃了前期“任人为贤”的选拔标准。

“浮云蔽如”也运用到了象征手法,象征着当时社会的黑暗。

“长安不见”是指诗人本人以及想他一样被小人污蔑而罢免或者流放的贤臣,再也不能为朝廷进言,为朝廷出谋划策了。

此情此景怎一个“愁”字了得!

[鉴赏]

李白很少写律诗,而《登金陵凤凰台》却是唐代的律诗中脍炙人口的杰作。此诗是作者流放夜郎遇赦返回后所作,一说是作者天宝年间,被排挤离开长安,南游金陵时所作。

开头两句写凤凰台的传说,十四字中连用了三个凤字,却不嫌重复,音节流转明快,极其伏美。“凤凰台”在金陵凤凰山上,相传南朝刘宋永嘉年间有凤凰集于此山,乃筑台,山和台也由此得名。在封建时代,凤凰是一种祥瑞。当年凤凰来游象征着王朝的兴盛;如今凤去台空,六朝的繁华也一去不复返了,只有长江的水仍然不停地流着,大自然才是永恒的存在!

三四句就“凤去台空”这一层意思进一步发挥。三国时的吴和后来的东晋都建都于金陵。诗人感慨万分地说,吴国昔日繁华的宫廷已经荒芜,东晋的一代风流人物也早已进入坟墓。那一时的烜赫,在历史上留下了什么有价值的东西呢!

诗人没有让自己的感情沉浸在对历史的凭吊之中,他把目光又投向大自然,投向那不尽的江水:“三山半落青天外,一水中分白鹭洲。”“三山”在金陵西南长江边上,三峰并列,南北相连。陆游《入蜀记》云:“三山,自石头及凤凰山望之,杳杳有无中耳。及过其下,距金陵才五十余里。”陆游所说的“杳杳有无中”正好注释“半落青天外”。李白把三山半隐半现、若隐若现的景象写得恰到好处。“白鹭洲”,在金陵西长江中,把长江分割成两道,所以说“一水中分白鹭洲”。这两句诗气象壮丽,对仗工整,是难得的佳句。

李白毕竟是关心现实的,他想看得更远些,从六朝的帝都金陵看到唐的都城长安。但是,“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。”这两句诗寄寓着深意。长安是朝廷的所在,日是帝王的象征。陆贾《新语·慎微篇》曰:“邪臣之蔽贤,犹浮云之障日月也。”李白这两句诗暗示皇帝被奸邪包围,而自己报国无门,他的心情是十分沉痛的。“不见长安”暗点诗题的“登”字,触境生愁,意寓言外,饶有余味。相传李白很欣赏崔颢《黄鹤楼》诗,欲拟之较胜负,乃作《登金陵凤凰台》诗。《苕溪渔隐丛话》、《唐诗纪事》都有类似的记载,或许可信。此诗与崔诗工力悉敌,正如方回《瀛奎律髓》所说:“格律气势,未易甲乙。”在用韵上,二诗都是意到其间,天然成韵。语言也流畅自然,不事雕饰,潇洒清丽。作为登临吊古之作,李诗更有自己的特点,它写出了自己独特的感受,把历史的典故,眼前的景物和诗人自己的感受,交织在一起,抒发了忧国伤时的怀抱,意旨尤为深远。

(袁行霈)

九月寒玷催木叶,十年征戍忆辽阳。

白狼河北音书断,丹凤城南秋夜长。

谁为含愁独不见,更教明月照流黄!

Where swallows perch in pairs on beams of tortoiseshell,

Hears the washing-mallets' cold beat shake the leaves down.

...The Liaoyang expedition will be gone ten years,

And messages are lost in the White Wolf River.

...Here in the City of the Red Phoenix autumn nights are long,

Where one who is heart-sick to see beyond seeing,

Sees only moonlight on the yellow-silk wave of her loom.

【白话文】 卢家少妇,深居郁金香涂抹的闺房;一对海燕,双栖在玳瑁装饰的屋梁。

深秋九月的捣衣声,催落树上枯叶;丈夫守边十年,她日夜怀想着辽阳。

他去白浪河北,而今音讯全部隔断;她在京师城南思虑,更觉秋夜漫长。

有谁能了解她,独自怀思不得相见;偏偏明月透过纱窗,照着黄色帷帐!

【注释】 一作古意,又作独不见

1、卢家句:梁武帝萧衍《河中之水歌》:"河中之水向东流,洛阳女儿名莫愁。十五嫁为卢家妇,十六生儿字阿侯。卢家兰室桂为梁,中有郁金苏合香。"此句用其意。郁金:郁金香,可浸酒涂壁,百合科,旧谓出大秦国,即今小亚细亚。

2、辽阳:指今辽宁辽阳市附近地区,为东北边防要地。

3、白狼河:白狼水,即今辽宁境内的大凌河。两《唐书》《奚传》说奚国国境南接白狼河,即此。

4、丹凤城:一说因秦穆公女吹箫,凤降其城,故名,后便为京城之别称。按:恐即凤阙之意。汉建章宫有凤阙,后世也借指帝城,唐代民居多在城南。

【赏析】 这首七律,是借用了乐府古题“独不见”。郭茂倩《乐府诗集》解题云:“独不见,伤思而不得见也。”本诗的主人公是一位长安少妇,她所“思而不得见”的是征戍辽阳十年不归的丈夫。诗人以委婉缠绵的笔调,描述女主人公在寒砧处处、落叶萧萧的秋夜,身居华屋之中,心驰万里之外,辗转反侧,久不能寐的孤独愁苦情状。

“卢家少妇郁金堂,海燕双栖玳瑁梁。”卢家少妇,名莫愁,梁武帝萧衍诗中的人物,后来用作少妇的代称。郁金是一种香料,和泥涂壁能使室内芳香;玳瑁是一种海龟,龟甲极美观,可作装饰品。开头两句以重彩浓笔夸张地描绘女主人公闺房之美:四壁以郁金香和泥涂饰,顶梁也用玳瑁壳装点起来,多么芬芳,多么华丽啊!连海燕也飞到梁上来安栖了。“双栖”两字,暗用比兴。看到梁上海燕那相依相偎的柔情密意,这位“莫愁”女也许有所感触吧?此时,又听到窗外西风吹落叶的声音和频频传来的捣衣的砧杵之声。秋深了,天凉了,家家户户忙着准备御冬的寒衣,有征夫游子在外的人家,就更要格外加紧啊!这进一步勾起少妇心中之愁。“寒砧催木叶”,造句十分奇警。分明是萧萧落叶催人捣衣而砧声不止,诗人却故意主宾倒置,以渲染砧声所引起的心理反响。事实上,正是寒砧声落叶声汇集起来在催动着闺中少妇的相思,促使她更觉内心的空虚寂寞,更觉不见所思的愁苦。夫婿远戍辽阳,一去就是十年,她的苦苦相忆,也已整整十年了!

颈联出句的“白狼河北”正应上联的辽阳。十年了,夫婿音讯断绝,他现在处境怎样?命运是吉是凶?几时才能归来?还有无归来之日?……一切一切,都在茫茫未卜之中,叫人连怀念都没有一个准着落。因此,这位长安城南的思妇,在这秋夜空闺之中,心境就不单是孤独、寂寥,也不只是思念、盼望,而且在担心,在忧虑,在惴惴不安,愈思愈愁,愈想愈怕,以至于不敢想象了。上联的“忆”字,在这里有了更深一层的表现。

寒砧声声,秋叶萧萧,叫卢家少妇如何入眠呢!更有那一轮恼人的明月,竟也来凑趣,透过窗纱把流黄帏帐照得明晃晃的炫人眼目,给人愁上添愁。前六句是诗人充满同情的描述,到这结尾两句则转为女主人公愁苦已极的独白,她不胜其愁而迁怒于明月了。诗句构思新巧,比之前人写望月怀远的意境大大开拓一步,从而增强了抒情色彩。

这首诗,人物心情与环境气氛密切结合。“海燕双栖玳瑁梁”烘托“卢家少妇郁金堂”的孤独寂寞,寒砧木叶、城南秋夜,烘托“十年征戍忆辽阳”、“白狼河北音书断”的思念忧愁,尾联“含愁独不见”的情语借助“明月照流黄”的景物渲染,便显得余韵无穷。论手法,则有反面的映照(“海燕双栖”),有正面的衬托(“木叶”、“秋夜长”),多方面多角度地抒写了女主人公“思而不得见”的愁肠。诗虽取材于闺阁生活,语言也未脱尽齐梁以来的浮艳习气,却显得境界广远,气势飞动,读起来给人一种“顺流直下”(《诗薮·内编》卷五)之感。 (赵庆培)

[鉴赏]

诗题一作《古意呈乔补阙知之》,是借用了乐府古题”独不见“。郭茂倩《乐府诗集》解题云:“伤思而不得见也。”内容多写离别及闺情怨思。此诗写的是一位少妇思念久戍边塞未归的丈夫,主题传绝,但沈佺期这首诗却写得情致婉转,色彩富丽,音韵和谐,具有不朽的艺术魅力。

首联“卢家少妇郁金堂,海燕双栖玳瑁梁 ”,叙述简练,比兴自然。卢家少妇,名莫愁,是南朝民歌《河中之水歌》里的人物,后用作少妇的代称。起句借用《河中之水歌》的意境,言简意赅、精妙入微地介绍了思妇的身世和处境 。她的家庭环境华丽温馨,她的生活却冷落凄清 。“海燕双栖玳瑁梁 ”,一句反衬,兴起了全篇无限绵绵的愁思。她寂然独居空闺,哪里比得上相亲相爱双栖于梁上的燕子呢?

颔联“九月寒砧催木叶,十年征战忆辽阳”绘景抒情,情景相生。深秋九月正是赶制征衣的季节,这此起彼伏之捣衣的秋声,声声撩人心绪。那阵阵飘落的树叶,更使人触目伤怀,平添萧瑟之感。诗没有直说砧声“催人泪下 ”,却说“催木叶 ”,于无理处见妙,于曲折中见奇。树木无心而为之“催 ”,人何以堪?意在言外,含蓄婉转,砧声本也无所谓寒暖的,加以“寒”字,就增强了诗句的感情色彩,鲜明地表现了思妇的心境。她由赶制征衣的杵声联想到征人——自己的丈夫,“十年征戍忆辽阳”,自然地揭示出全诗的旨意。

颈联“白狼河北音书断,丹凤城南秋夜长 ”,分承上句,进一步阐发题旨。正如吴乔在《围炉诗话》中所说的 :“‘白狼河北音书断 ’,足上文征戍之意,‘丹凤城南秋夜长’足上文‘忆辽阳’之意 ”。十年征戍,时间够长了,再加之音讯断绝,生死难以预料。俗话说:“能隔千里远,不隔一层板。”只要有封书信来 ,知道丈夫尚活着,她就还有盼头。可是“音书断 ”,从深沉的叹息中所表露的就不止是一般的怀远盼归的愁思了。她为丈夫的安危焦虑,甚至夹杂有不祥的猜想。音信断绝,又置于这漫漫秋夜、阵阵砧声之中,正可谓“忆辽阳”愁断肠了。

尾联“谁为含愁独不见,更教明月照流黄 ”,吴乔分析说是“完上文寄衣之意 ”。这似乎有点“怨天尤人”的意味。她苦苦地思念着丈夫,非但见不到丈夫的面,而且连个信也没有。“谁为”二字用得十分贴切,表明思妇好象有点“嗔怪”自己“多情”的意味。她企图自宽,却愈益加深思念之切。在这漫漫长夜,老天又偏让那团栾明月来照这预制征衣的 “流黄 ”。征人无消息,征衣何处寄?诗句怨而不怒,意境清幽柔和 。因而前人评说:“‘卢家少妇’首尾温丽。”

这首诗虽是一首完整的七律,但受乐府影响很深。《读雪山房唐诗序例》说:“七言律诗出于乐府,故以沈云卿《龙池》《古意》冠篇。”胡应麟更是认为:“‘卢家少妇郁金堂,海燕双栖玳瑁梁’,‘谁为含愁独不见,更教明月照流黄’,同乐府语也。”又称赞说“起句千古骊珠”,但也批评说“结语几成蛇足”。为什么说它近乐府呢?大概是有宽对、流水对,正如《围炉诗话》所指出的:“八句钩鏁连环,不用起承转合一定之法者也。”

万里寒光生积雪,三边曙色动危旌。

沙场烽火连胡月,海畔云山拥蓟城。

少小虽非投笔吏,论功还欲请长缨。

To the camps of China echoing ith bugle and drum.

...In an endless cold light of massive snow,

Tall flags on three borders rise up like a dawn.

War-torches invade the barbarian moonlight,

Mountain-clouds like chairmen bear the Great Wall from the sea.

...Though no youthful clerk meant to be a great general,

I throw aside my writing-brush –

Like the student who tossed off cap for a lariat,

I challenge what may come.

【白话文】 一到燕台眺望,我就暗暗吃惊;

笳鼓喧闹之地,原是汉将兵营。

江山积雪万里,笼罩冷冽寒光;

边塞╄光映照,飘动高高旗旌。

战场烽火连天,遮掩边塞明月;

南渤海北云山,拱卫着蓟门城。

少年时虽不象班超,投笔从戎;

论功名我想学终军,自愿请缨。

【注释】 1、一去:一作"一望"。

2、三边:汉幽、并、凉三州,其地皆在边疆,后即泛指边地。

3、危旌:高扬的旗帜。

4、投笔吏:汉班超家贫,常为官府抄书以谋生,曾投笔叹曰:"大丈夫当立功异域以取封侯,安能久事笔砚间。"后终以功封定远侯。

5、论功:指论功行封。

6、请长缨:汉终军曾自向汉武帝请求,"愿受长缨,心羁南越王而致之阙下。"后被南越相所杀,年仅二十余。缨:绳。

【赏析】 唐代的范阳道,以今北京西南的幽州为中心,统率十六州,为东北边防重镇。它主要的防御对象是契丹。玄宗开元二年,即以并州长史薛讷为同紫薇黄门三品,将兵御契丹;二十二年,幽州节度使张守珪斩契丹王屈烈及可突干。这首诗的写作时期,大约在这二十年之间,其时祖咏当系游宦范阳。

燕台原为战国时燕昭王所筑的黄金台,这里代称燕地,用以泛指平卢、范阳这一带。“燕台一去”犹说“一到燕台”,四字倒装,固然是诗律中平仄声排列的要求,更重要的是,起笔即用一个壮大的地名,能增加全诗的气势。诗人初来闻名已久的边塞重镇,游目纵观,眼前是辽阔的天宇,险要的山川,不禁激情满怀。一个“惊”字,道出他这个远道而来的客子的特有感受。这是前半首主意所在,开出下文三句。

客心因何而惊呢?首先是因为汉家大将营中,吹笳击鼓,喧声重迭。此句运用南朝梁人曹景宗的诗意:“去时儿女悲,归来笳鼓竞。借问行路人,何如霍去病?”表现军营中号令之严肃。但仅仅如此,还未足以体现这个“惊”字。三四两句更进一步,写这笳鼓之声,是在严冬初晓之时发出的。冬季本已甚寒,何况又下雪,何况又是多少天来的积雪,何况又不止一处两处的雪,而是连绵千万里的雪;这些雪下得如此之广,又积得如此之厚,不说它是怎样的冷了,就是雪上反映出的寒光,也足以令人两眼生花。“万里寒光生积雪”这一句就这样分作四层,来托出一个“惊”字。这是往远处望。至于向高处望,则见朦胧曙色中,一切都显得模模糊糊,唯独高悬的旗帜在半空中猎猎飘扬。这种肃穆的景象,暗写出汉将营中庄重的气派和严整的军容。边防地带如此的形势和气氛,自然令诗人心灵震撼了。

以上四句已将“惊”字写足,五六两句便转。处在条件如此艰苦。责任如此重大的情况下,边防军队却是意气昂扬。笳鼓喧喧已显出军威赫然,而况烽火燃处,紧与胡地月光相连,雪光、月光、火光三者交织成一片,不仅没有塞上苦寒的悲凉景象,而且壮伟异常。这是向前方望。“沙场烽火连胡月”是进攻的态势。诗人又向周围望:“海畔云山拥蓟城”,又是那么稳如磐石。蓟门的南侧是渤海,北翼是燕山山脉,带山襟海,就象天生是来拱卫大唐的边疆重镇的。这是说防守的形势。这两句,一句写攻,一句说守;一句人事,一句地形。在这样有力有利气势的感染下,便从惊转入不惊,于是领出下面两句,写“望”后之感。诗人虽则早年并不如东汉时定远侯班超初为佣书吏(在官府中抄写公文),后来投笔从戎,定西域三十六国,可是见此三边壮气,却也雄心勃勃,要学西汉时济南书生终军,向皇帝请发长缨,缚番王来朝,立一下奇功了。末二句一反起句的“客心惊”,水到渠成,完满地结束全诗。

这首诗从军事上落笔,着力勾画山川形胜,意象雄伟阔大。全诗紧扣一个“望”字,写望中所见,抒望中所感,格调高昂,感奋人心。诗中多用实字,全然没有堆砌凑泊之感;意转而辞句中却不露转折之痕,于笔仗端凝之中,有气脉空灵之妙。此即骈文家所谓“潜气内转”,亦即古文家所谓“突接”,正是盛唐诗人的绝技。

(沈熙乾)