平冈细草鸣黄犊,斜日寒林点暮鸦。

山远近,路横斜,青旗沽酒有人家。

城中桃李愁风雨,春在溪头荠菜花。

【注释】 初破芽:一作破嫩芽

【赏析】 辛弃疾的词本以沉雄豪放见长,这里选的这首却很清丽,足见伟大的作家是不拘一格的。《鹧鸪天》写的是早春乡村景象。上半片“嫩芽”、“蚕种”、“细草”、“寒林”都是渲染早春,“斜日”句点明是早春的傍晚。可以暗示早春的形象很多,作者选择了桑、蚕、黄犊等,是要写农事正在开始的情形。这四句如果拆开,就是一首七言绝句,只是平铺直叙地在写景。

词的下半片最难写,因为它一方面接着上半片发展,一方面又要转入一层新的意思,另起波澜,还要吻合上半片来作个结束。所以下半片对于全首的成功与失败有很大的关系。从表面看,这首词的下半片好象仍然接着上半片在写景。如果真是这样,那就不免堆砌,不免平板了。这里下半片的写景是不同于上半片的,是有波澜的。首先它是推远一层看,由平冈看到远山,看到横斜的路所通到的酒店,还由乡村推远到城里。“青旗沽酒有人家”一句看来很平常,其实是重要的。全词都在写自然风景,只有这句才写到人的活动,这样就打破了一味写景的单调。这是写景诗的一个诀窍。尽管是在写景,却不能一味渲染景致,必须参进一点人的情调,人的活动,诗才显得有生气。读者不妨找一些写景的五七言绝句来看看,参证一下这里所说的道理。“城中桃李愁风雨,春在溪头荠菜花”两句是全词的画龙点睛,它又象是在写景,又象是在发议论。这两句决定全词的情调。如果单从头三句及“青旗沽酒”句看,这首词的情调好象是很愉快的。它是否愉快呢?要懂得诗词,一定要会知人论世。孤立地看一首诗词,有时就很难把它懂透。这首词就是这样。原来辛弃疾是一位忠义之士,处在南宋偏安杭州,北方金兵掳去了徽、钦二帝,还在节节进逼的情势之下,他想图恢复,而朝中大半是些昏愦无能,苟且偷安者,叫他一筹莫展,心里十分痛恨。就是这种心情成了他的许多词的基本情调。这首词实际上也还是愁苦之音。“斜日寒林点暮鸦”句已透露了一点消息,到了“桃李愁风雨”句便把大好锦绣河山竟然如此残缺不全的感慨完全表现出来了。从前诗人词人每逢有难言之隐,总是假托自然界事物,把它象征地说出来。辛词凡是说到风雨打落春花的地方,大都是暗射南宋被金兵进逼的局面。最著名的是《摸鱼儿》里的“更能消、几番风雨,匆匆春又归去。惜春长怕花开早,何况落红无数。”以及《祝英台近》里的“怕上层楼,十日九风雨。断肠片片飞红,都无人管,更谁劝,啼莺声住。”这里的“城中桃李愁风雨”也还是慨叹南宋受金兵的欺侮。

从此,我们也可以看出诗词中反衬的道理,反衬就是欲擒先纵。从愉快的景象说起,转到悲苦的心境,这样互相衬托,悲苦的就更显得悲苦。前人谈辛词往往用“沉痛”两字,他的沉痛就在这种地方。但是沉痛不等于失望,“春在溪头荠菜花”句可以见出辛弃疾对南宋偏安局面还寄托很大的希望。这希望是由作者在乡村中看到的劳动人民从事农桑的景象所引起的。上句说明“诗可以怨”(诉苦),下句说明“诗可以兴”(鼓舞兴起)。把这两句诗的滋味细嚼出来了,就会体会到诗词里含蓄是什么意思,言有尽而意无穷是什么意思。

(朱光潜)

当年拚却醉颜红。

舞低杨柳楼心月,歌尽桃花扇影风。

从别后,忆相逢。

几回魂梦与君同。

今宵剩把银红照,犹恐相逢是梦中。

【注释】 ①鹧鸪天:词牌名。又名《千叶莲》、《思佳客》《思越人》、《醉梅花》、《锦鹧鸪》、《鹧鸪引》等。

②彩袖:借代手法,指歌女。

③拚(pàn)却:甘愿尽最大力。

④桃花扇底风:桃花扇背面的歌曲目录。风:歌曲。

⑤剩:尽量,力求达到最大限度。银釭:银制烛台,指蜡烛。

【赏析】 这首词写作者与一相恋歌女别后相忆及久别重逢而重逢时怀疑是梦的惊喜的感情经历。“彩袖”本身不能“殷勤”,这是突出对舞女服装的感官印象的写法。并对“捧”的动作进行强调。“拚却”,用坚定的语气表示为知己者饮,舍命一醉的真诚。“几回魂梦与君同”进一步强调互为知己的友情。得以相逢而疑在梦中,也是写极度兴奋的心理。全词由昔日之真实到梦幻,又由梦幻变成现实,至真反又疑梦,凸现恋情之深和其中的况味。

长松林下得灵根。

吉祥老子亲拈出,个个教成百岁人。

灯焰焰,酒醺醺。

壑源曾未醒酲魂。

与君更把长生碗,聊为清歌驻白云。

曲阑幽槛小红英。

酴醿架上蜂儿闹,杨柳行间燕子轻。

春婉娩,客飘零。

残花浅酒片时清。

一杯且贾明朝事,送了斜阳月又生。

【注释】 酴醿:又作“荼縻”,俗称“佛心草”,落叶灌木。

【赏析】 这首词歌咏春天。上阕描绘园中自然风光,景色独特。下阕抒写伤春自伤之情。全词清新明快。

赏析2.

此词写晚春。

嫩绿重重,渐渐成荫,幽静而曲折的栏槛之外,还有未落尽的小小的红花。“开到酴釄花事了”,晚开的酴釄花架上,蜂儿忙着采蜜,杨柳堆烟的路上,燕子轻盈地穿飞。这里,重重,曲,幽,小,是一个深静的空间。蜂儿闹,燕子轻一转,又以动衬静,一倍增其静。

婉娩,天气温和貌。欧阳修《渔家傲》“三月清明天婉娩”。此用春之和煦总上,又用客之飘零启下,形成反差。词人在羁旅中面对残花,聊斟薄酒,以获得片时清赏。浅醉中,管它日落月出,时光流转!

此词语畅情深,无限感慨,尽在言外。(侯孝琼)

当初不合种相思。

梦中未比丹青见,暗里忽惊山鸟啼。

春未绿,鬓先丝。

人间别久不成悲。

谁教岁岁红莲夜,两处沈吟各自知。

【注释】 ①肥水:发源于安徽合肥西南八十里的蓝家山东南。

②不合:不该。

③丹青:图画。

④红莲:指元夕夜的花灯。

【赏析】 这首词为作者怀念恋人之作。第一句以肥水“无尽期”写起,喻相思之无尽期。“当初”句更显今日之沉痛。第三句写梦忆,呼应“种相思”之痛。“暗里”句写天亮梦醒,再写二十年伤春如故的恒久之思。“人间别久不成悲”,道出人间至情至理,令人备感伤痛。“两处沉吟”是写对方亦在思恋词人。

同来何事不同归?

梧桐半死清霜后,头白鸳鸯失伴飞。

原上草,露初晞。

旧栖新垅两依依。

空床卧听南窗雨,谁复挑灯夜补衣?

【注释】 ①阊(chāng)门:苏州城的西门名阊门。万事非:这里是人事全非的意思。

②何事:为何。不同归:作者夫妇曾旅居苏州,后来妻子死去,他一人独自离去,所以说是不同归。

③梧桐半死:枚乘《七发》说,“龙门之桐,高百尺而无枝”“其根半死半生”,用这样的桐来制琴,其声最悲。贺铸以“梧桐半死”比喻自己遭丧偶之痛。

④这句点明不能白头偕老。

⑤露初晞(xī):汉代的挽歌《薤(xiè)露》说:“薤上露,何易晞!”把短促的人生比作薤叶上的露水,极其短暂。晞:干燥。

⑥“旧栖”句:对旧居和新坟都留恋难舍,不忍离去。

【赏析】 这是一首情深辞美的悼亡之作。作者夫妇曾经住在苏州,后来妻子死在那里,今重游故地,想起死去的妻子,十分怀念,就写下这首悼亡词。全词写得很沉痛,十分感人,成为文学史上与潘岳《悼亡》、元稹《遣悲怀》、苏轼《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》等同题材作品并传不朽的名篇。

词的上片“重过阊门万事非,同来何事不同归”两句,写他这次重回阊门思念伴侣的感慨。“阊门”,苏州城的西门。说他再次来到阊门,一切面目皆非。因为前次妻子尚在,爱情美满,便觉世间万事都是美好,这次妻子已逝,存者伤心,便觉万事和过去截然不同。“何事”,为什么。即与我同来的人,为何不能与我同归呢?接着“梧桐半死清霜后,头白鸳鸯失伴飞”两句,写他孑身独存的苦状,“梧桐半死”,比喻丧失伴侣。枚乘《七发》有“龙门之桐……其根半死半生”。这两句说,我像遭了霜打的梧桐半死半生,白发苍苍,老气横秋;又像白头失伴的鸳鸯,孤独倦飞,不知所止。寂寞之情,溢于言表。词的过片“原上草,露初晞指死亡。晞,干掉。古乐府《薤露》有:“薤上露,何易晞:露晞明朝更复落,人死一去何时归?”用草上露易干喻人生短促。下片接着:“旧栖新垄两依依。空床卧听南窗雨,谁复挑灯夜补衣”二句,写面对着故居新坟,他感慨万千,既流连于旧日同栖的居室,又徘徊于垄上的新坟,躺在空荡荡的床上,听雨打南窗,声声添愁。如今还有谁再为我深夜挑灯,缝补衣裳呢?这词末二句,应是全词的高潮,也是全词中最感人的地方。“旧栖”、“新垄”、“空床”、“听雨”,既善于描出眼前凄凉气氛典型环境,也抒发了寂寞痛苦深情。从末句“挑灯夜补衣”的典型细节往事描写上,可见妻子勤劳贤慧,对丈夫温存体贴。这种既写今日寂寞痛苦,复忆过去温馨,终见夫妻感情深厚,情意令人难忘。回肠荡气,十分感人。(董再琴)

【赏析2】

这是一首悼亡之作。作者重游故地,想起他死去的妻子,触发伤感之情。全词写得沉痛悲切,结尾处追忆他们过去共同生活中的日常细节,短短两句,饱含着深厚的感情,极为动人。

乍凉秋气满屏帏。

梧桐叶上三更雨,叶叶声声是别离。

调宝瑟,拨金猊。

那时同唱鹧鸪词。

如今风雨西楼夜,不听清歌也泪垂。

【注释】 ①红:油灯。

②宝瑟:乐器。

③金猊(ní):香炉,其形似传说中的猛兽狻猊。

【赏析】 这首词写秋夜雨中怀念情人。上阕开头两句写室内环境,接着写室外环境。残灯如豆,梧桐秋雨,唤起客子的离愁。下阕开头三句转忆当年两人一起调瑟抚琴,同唱新曲,互为知己的愉悦。今夜“风雨西楼”,孤寂一人,今昔对比更觉凄孤。

【赏析2】

孙竞称周紫芝的竹坡词“清丽婉曲”。这首《鹧鸪天》可以安得上这个评语。词中以今昔对比、悲喜交杂、委婉曲折而又缠绵含蓄的手法写雨夜怀人的别情。上片首两句写室内一灯荧荧,灯油将尽而灯光转为暗红,虽说是乍凉天气未寒时,但那凄清的气氛已充溢在画屏帏幕之间。这里从词人的视觉转到身上的感觉,将夜深、灯暗而又清冷的秋夜景况渲染托出。

“梧桐”二句,写出词人的听觉,点出“三更秋雨”这个特定环境;此系化用温庭筠《更漏子》下片词意:“梧桐树,三更雨,不道离情正苦,一叶叶,一声声,空阶滴到明。”温词直接写雨声,间接写人,本词亦复如此。这秋夜无寐所感受到的别离之悲,以雨滴梧桐的音响来暗示,能使人物在特定环境中的感受更富感染力量。所谓“叶叶声声是别离”,与欧阳修的“夜深风竹敲秋韵,万叶千声皆是恨”(《玉楼春》)异曲同工,都是借情感对声音的反应表达由此构成的心理影响。那“空阶滴到明”和“叶叶声声是别离”,同样都是为了更深入地刻绘出别离所带来的悲苦心情。

换头“调宝瑟”三句展开回忆,犹记当年两人相对而坐,伊人轻轻调弄弦索,自己则拨动着金猊炉中的香灰。两人低声唱起那首鹧鸪词,乐声悦耳,歌声赏心;这恐怕是聚首期间最难忘的一幕了。联系着这段美妙往事的纽带是这支鹧鸪词,仍然是音响,不过这是回忆中的歌声和乐曲声,并非现实中的秋雨声。下片回忆中的欢乐之音与上片离别后的凄凉雨声,构成昔欢今悲的鲜明对照,真是袅袅余音只能引起悠悠长恨了。

结末“如今”两句,是使词意转折而又深化的着力之笔。“如今”两字,由“那时”折回眼前。那时同唱小调,如今却独居西楼,唯闻风声萧萧,雨声滴滴;“不听清歌也泪垂”,以未定语气呼应上片末句,显示了词人心头的波涛起伏;自从别离以后,经常闻歌而引起怀人的伤感,记忆中的美妙歌声无时不萦回耳际,而在今夜那风雨凄凄、“万叶千声皆是恨”的情况下,即使不听清歌也就足以使人泪下而不能自止了。这里转折词意,也是为深化词意,暗示出从曲终人不见、闻歌倍怀人到不听清歌亦伤神的内心感情变化,以悬念方式道出对伊人的情之深,思之切。

周紫芝在另一首《鹧鸪天》词的小序里指出:“予少时酷喜小晏词,故其所作,时有似其体制者。”我们可以拿晏几道的《鹧鸪天》来作一比较:“彩袖殷勤捧玉钟,当年拚却醉颜红。舞低杨柳楼心月,歌尽桃花扇底风。从别后,忆相逢,几回魂梦与君同。今宵剩把银釭照,犹恐相逢是梦中。”上片写昔年相逢于豪筵之前,下片叙别后思念。末两句先直说今夜重逢,本为久别再见,应该十分欢欣,只因以往失望次数太多,反而相对而不敢相信。一个“恐”字,转折词意,把惊喜怀疑的神情表现无遗,不仅道出相逢前相思之苦,而且通过疑真为梦,反映了目前的相逢之乐更是不同寻常。这种写法是直说而仍有转折,有感情起伏。

两者相比,本词所采用的手法,如昔与今、喜与悲、正面说与反面说等等手法,做到委婉曲折而又含蓄深沉,确乎从小晏词变化而来。特别是末尾两句,以“如今”作为“昔与今、喜与悲”的转折词,以否定语气点出别离之苦,再相见之难,较直说更易引人深思。(潘君昭)

先须歌舞赛蚕神。

便将簇上如霜样,来饷尊前似玉人。

丝馅细,粉肌匀。

从它犀_破花纹。

殷勤又作梅羹送,酒力消除笑语新。

【赏析】 这是一首反映农村题材的词。描写一群秀美活泼的少女,正月十五元宵之夜,载歌载舞地祭神和聚餐,欢度灯节的盛况,富有浓郁的生活气息。

词的上片写祭蚕神。首句“比屋烧灯作好春,先须歌舞赛蚕神。”描写正月十五夜,灯火辉煌的景象。一家接一家,家家点燃花灯;养蚕的少女们,载歌载舞,祭祀蚕神。这里写的是我国江南的灯节,因为江南旧俗以正月十五为祈蚕之祭。丰收的蚕茧,白花花一片,如雪似霜,十分可爱;正在歌舞的养蚕姑娘,俊秀妍美。正是:“便将簇上如霜样,来饷尊前似玉人。”写得明白如话,形象逼真,读者犹如身临其境,耳闻目睹。

下片写聚餐。过片“丝馅细,粉肌匀。”描写聚餐的食品,当指元宵,又称圆子、汤圆。宋代以来,我国相沿有元宵节吃圆子的风俗。《宋诗钞》周必大《平园续稿》有《元宵煮浮圆子》诗。这两句话,六个字,从形状看,象是写元宵,又象是写蚕茧,由祭蚕神,过渡到聚餐;由祀祷蚕茧丰收,到欢度元宵佳节,语意双关。接着,“从它犀箸破花纹。”用犀角制作的筷子,划破花样精致的美食佳肴。结尾“殷勤又作梅羹送,酒力消除笑语新。”梅羹,汤名。桓麟《七说》:“河鼋之羹,剂以兰梅。”又吃饭,又喝汤,酒足饭饱,笑语吟吟,一片欢乐气氛。

王千秋原为山东人,南渡后寓居金陵(南京),晚年转徙湖湘间。他的词导源《花间》出入东坡门径,词格秀拔可诵,他的这首《鹧鸪天》,反映民间生活,真切自然,清秀隽美,在宋词中是不可多得的佳作。(公保扎西李红)

莲花楼下柳青青。

尊前一唱阳关后,别个人人第五程。

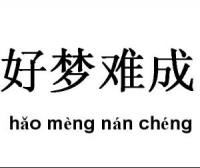

寻好梦,梦难成。

况谁知我此时情。

枕前泪共帘前雨,隔个窗儿滴到明。

【赏析】 据《词林纪事》载,这首词为作者送别李之问归来后所写。

上片,写别时情景。侧重写“别”字,内容与王维诗暗合。王维《送元二使安西》诗:“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”阳关在甘肃省敦煌县西南,地在玉关之南,故曰阳关。为出塞必经之地。古人以此诗配曲。抒写离情别绪的曲子,称阳关曲。聂胜琼的这首词,即与此曲意相合。首句“玉惨花愁出凤城”,三句“尊前一唱阳关曲”,凤城(京城)、渭城,同写离别之地;次句“柳青青”写别时;三、四两句,“尊”、“酒”、“阳关”,同写别宴。运意用词,全然一样。

下片,写别后凄伤,侧重写“情”。深摹情状。始则,欲“寻好梦”,而“梦难成”;终则泪湿枕衾,辗转达旦。妙在用雨作衬,情更凄悲。枕前、阶前,一窗之隔,而雨声眼泪,两下无休。泪共雨长,雨滴心碎,那种离愁,正是“别是一般滋味在心头”。(梅龙)

笑携郎手御街行。

贪看鹤阵笙歌举,不觉鸳鸯失却群。

天表近,帝恩荣。

琼浆饮罢脸生春。

归来恐被儿夫怪,愿赐金杯作明证。

【赏析】 这是一首写元宵的叙事词,作者是一位不知姓名的女子。

《大宋宣和遗事》中,记载了这样一个故事:北宋徽宗宣和年间,社会升平,灯节繁华。是夜,家家户户张灯结彩,男男女女都跑到大街小巷观灯游玩。一位年轻媳妇也与丈夫手拉手逛街观灯。不料,二人被人群挤散了。

当时,皇帝与民同乐,赏酒给百姓喝,这个小女子也挤上前去,抢到一杯喝了,并且将酒杯偷偷揣入怀中。不料,她由于高兴,未及防备,被巡逻的卫兵发现了,便把她捉将起来,去见皇帝。到得皇帝面前,她不慌不忙地朗诵了这首词,说明了拿酒杯的缘由,皇帝听她讲得有理,便谅解了她。从这个故事中,可以看出宋词发展有着十分广阔的群众基础。

词分上下两片,上片写灯火灿烂,笙歌漫舞,夫妇二人被拥挤失散的情形。下片写窃取金杯的缘由。语言通俗明白,叙事条理清楚,是别具一格的一首词作。(蒲仁)

[鉴赏]

窃杯女子含羞草

人们常说“人非草木,孰能无情”,实际上可能恰好相反,因为植物也是有感情有知觉的,含羞草就是其中最典型的一种。我还是第一次见这种草是在我的同事家里,同事说:“含羞草,很害羞,不相信你就摸摸它”于是我伸手一摸,只见含羞草立刻缩成了一团,一副害羞的样子。

我喜欢花,也喜爱词,宋词犹如我的精神后花园,百花争艳,芬芳可人。今天在宋词里读到一个窃杯女子的故事,让我联想到百花之中的含羞草。

一首词,一种花总有它美丽的故事,含羞草也是一样。据说从前有个少女爱上了从她门前走过的一个少年,她看着自己的意中人一次一次地路过她的家门前,可她连招呼都不敢打,呆在自家门前等候着她的意中人前来向她表白爱情,无奈竟然等得黄花衰落红颜已老,也无法等到这一份爱的表白,就化为一株小小的小草,人们就叫它为含羞草。

我是花痴,也是词痴,见到如此美丽的含羞草,哪有不爱之理。于是不管含羞草愿不愿意,决定移一株含羞草回家去,栽在自家的阳台上,把她的美窃回家来据为己有。我给含羞草找了一个很秀气的印花瓷盆,很有古典的味道。我常常给它施肥,灌水,拔草,看着它成长。含羞草的叶子细长对称排列,绿绿的,青青的,花是淡红色的。我轻轻的用手指一碰,一株的叶子马上就合拢在一起了,一副害羞的样子,看了着实令人怜爱!于是我在瓷盆上刻上一首窃杯女子的词《鹧鸪天》:灯火楼台处处新,笑携郎手御街行。贪看鹤阵笙歌举,不觉鸳鸯失却群。天表近,帝恩荣。琼浆饮罢脸生春。归来恐被儿夫怪,愿赐全杯作明证。

《大宋宣和遗事》中记载了这样一则故事:徽宗宣和年间某个元宵之夜,有位年轻媳妇和丈夫手拉手逛街观灯时被人群挤散。无奈中,正遇皇帝给百姓赏酒,便挤上前去争得一杯喝了,并且将银制的酒杯揣入怀中。此举被卫兵发现,捉她去面君。她不慌不忙地向皇帝朗诵了一首说明窃杯理由的叙事词《鹧鸪天》。这位年轻媳妇何以要冒这么大的风险刻意留个“恐被儿夫怪”的证据呢?理由只能是:元宵节在宋代被普遍认为是情人幽会的日子,倾城而欢之夜,难免邂逅旧爱,遭遇新知,更有“暗尘随马”。而今妾身已是别人的新娘,瓜田李下,常有说不清楚的地方,需倍加小心才是……徽宗听罢,有意再考考窃杯女子的才情,便命再赋词一首,那位女子便即兴再挥词一首《念奴娇》曰:“桂魄澄辉,禁城内、万盏花灯罗列。无限佳人穿绣径,几多妖艳奇绝。凤烛交光,银灯相射,奏箫韶初歇。鸣鞘响处,万民瞻仰宫阙。妾自闺门给假,与夫携手,共赏元宵节。误到玉皇金殿砌,赐酒金杯满设。量窄从来,红凝粉面,尊见无凭说。假王金盏,免公婆责罚臣妾。”,言毕,龙言大悦,以金杯赐之,命卫士送归。

纵观宋词,窃杯女子的两首词就如一株典型的含羞草。我认为其之所以含羞,一是她爱美起了盗心,将银制的酒杯窃入怀中,羞中带愧;二是夫妻分散,想偷银杯作证,“恐被儿夫怪”,暗藏了对夫君的真情和忠贞。她的行窃之举被卫士发现,就像含羞草被惊然一击,害羞之中却体现了她的智慧与才情,而让一代帝君所谅解。俗话说偷花不是贼,在我的理解中便成了窃美不是贼了,窃杯女子的窃美之举已经成了一个万人传诵的经典故事。

我始终觉得爱花和爱美不是后天培养的,它应该是人的一种先天直觉,这种直觉来自善良的品格与温柔的性情,也来自对名利的淡泊。其实在我的心里一直养着这样一朵馥郁的含羞草,在每一瓣叶片里都深藏着情感真挚的水流,就像人脉管里的血液,它对任何触摸都会有深深的触动,就像人的心灵,越是平静便越舒展……

(周忠应)

[鉴赏]

聪明可爱的窃杯女子

近读宋词,见有窃杯女子的《鹧鸪天》:月满蓬壶灿烂灯,与郎携手至端门。贪看鹤阵笙歌举,不觉鸳鸯失却群。天渐晓,感皇恩。传宣赐酒饮杯巡。归家恐被翁姑责,窃取金杯作照凭。大意是说,元宵节和夫婿手拉手一起去观灯,到了宫殿南正门,女子因为贪看笙歌鹤舞,不想被人群挤散了,自己平时很少出门,找不到回家的路,一个人在人群里转来转去,眼看天就要亮了,正在焦急无奈间,突然听到传宣说皇帝尝赐每人一杯酒,于是女子急中生智,挤上前去争得一杯喝了,并将金杯揣入怀中,原因是害怕回家被翁姑责问,想以此作个证明。词的大意说清楚了,不过问题却来了。首先,按理说,偷了皇帝赐酒的金杯应该不事声张,悄悄溜走,更不应该留下只言片语授人以柄;另外,她为什么要偷个杯子来证明,而且想要证明什么呢?且待下面细细道来。

窃杯女子何许人?无人知晓,也无从考证,只知道是一个观灯的普通民间女子而已。她恐怕也没有想到自己应变之时所作的这首词会被词家收录,并被署以窃杯女子的名字,而且千余年后还流传下来。窃杯女子者,偷杯子的女子是也。表面看像个贼名,一个女子留下这样的名声似乎并不光彩,不过这名字却透着一种让人探究的趣味,期间仿佛隐藏着什么故事。事实也的确如此。

据宋无名氏所作的《宣和遗事》载:宣和间,上元张灯,许士女纵观。各赐酒一杯。一女子窃所饮金杯。卫士见,押至御前。女诵《鹧鸪天》词云云。徽宗大喜,以金杯赐之,卫士送归。

读了这段文字,不觉让人恍然大悟,原来这女子偷金杯被卫士逮了现行,于是被执送到皇帝面前处置。现在想来这卫士也有趣,对于这样的突发小事,卫士应该完全有权处理的,最多也不过移送有司办理,面他却偏偏将女子送到徽宗面前,以我揣度,有两种可能:一是,卫士为了邀功请赏。想来这女子姿色可观,卫士把她交给文采风流的徽宗,或许博得龙颜大悦,一高兴给自己封赏个什么官爵;二是,这女子见与这群胸无点墨的卫士理论不清,急中生智而且胸有成竹地执意要面见在现场与民同乐的皇帝陈述自己偷杯子的理由,卫士执拗不过,迫不得已将她送到了徽宗面前。接着就发生了更有趣的事,女子被带到皇帝面前,没有哭泣申辩,却不慌不忙地口占了这首《鹧鸪天》。徽宗虽贵为九五之尊,其实骨子里算是个文人,不但通韵律擅丹青,而且也是词中高手,见眼前这位女子才华出众,顿生爱才之心,不但没有责怪,而且还当着围观群众的面把金杯赏赐给她,同时嘱咐卫士护送她回家。其间可能还有这样的细节,徽宗寻问女子芳名,女子因为顾虑自己和翁婿家的名声,避而未答,于是才会留下窃杯女子这样有趣的名声来。就这样,女子凭借机敏和才华,把一场可能让自己和家人名誉扫地的危机不但顿时化解,而且还留下这样一段佳话和一首委婉自然充满民间趣味的词。

说到这里算是解开了第一个迷,那么她想证明什么呢?这就得从北宋时元宵节的性质来寻找蛛丝马迹了。

自唐玄宗开元时起,因“放灯火三夜”而升温的元宵节,至宋太祖开宝年间又加两夜,新都汴京(今河南开封)从正月十四要“闹”到十八方休,称“五夜元宵”(《宣和遗事》前集),欢庆之热度有增无减。据孟元老《东京梦华录》描述,当年灯景堪称大观,如“灯山上彩,金碧相射,锦绣交辉”,又“用辘轳绞水上灯山尖高处,用木柜贮之,逐时放下,如瀑布状(颇类似于当今的彩色喷泉),又于左右门上,各以草把缚成戏龙之状,用青幕遮笼,草上密置灯烛数万盏,望之蜿蜒如双龙飞走。”这类实况在词人笔下更幻化得光彩夺目,历经千百年的岁月磨洗依然生动而灿烂:“风销绛蜡,露邑红莲,灯市光相射”(周邦彦《解花语?上元》),“东风夜放花千树,更吹落、星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞……”(辛弃疾《青玉案?元夕》)。活动于仁宗年间的柳永在《迎新春》中纪事说“庆嘉节,当三五,列花灯千门万户”,神宗时期王诜的《人月圆》则颂称“年年此夜,华灯盛照”。欧阳修《生查子?元夕》亦追昔抚今,“去年元夜时,花市灯如昼……今年元夜时,月与灯依旧”。乃至宋代历经靖康之耻移都临安(杭州)后也很快“续上了烟火”。李清照南渡后所作《永遇乐》可证,“元宵佳节,融合天气……来相召,香车宝马”,姜夔作于宁宗庆元三年(公元1197)的《鹧鸪天?元夕有所梦》也说“谁教岁岁红莲(指莲花灯)夜”。可以说,历史上几乎没有哪个节日能像元宵之于宋那样,成为整整一代文人瞩目的亮点。

不过,剥开这些五彩斑斓迷人眼目的元宵灯火所造成的迷雾,宋词中这些“看上去很美”的元宵意境意其实只是一种背景和衬托,意在掩映多情男女的登场。或“照见人如画”(苏轼《蝶恋花?密州上元》):如周邦彦的“灯市光相射”实为“衣裳淡雅,看楚女、纤腰一把”,毛滂的“闻道长安灯夜好”,紧随其后的是“雕轮宝马如云”(《临江仙?都城元夕》),在李清照《永遇乐》笔下元夜出行的女子也个个“铺翠冠儿,捻金雪柳,簇带争济楚”。人物形象若隐若现者有之,呼之欲出者有之。最经典的镜头当数辛弃疾的《青玉案》,全词十三句,极尽铺张地用了其中的九句渲染灯火之闹,裙屐之盛,竟只为心目中那位绝世“佳人”出场亮相进行烘托比对——“众里寻她千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”。而欧阳修的《生查子》,亦在“花市灯如昼”后,笔锋一转,把一对幽会雅聚的男女调动了出来,“月上柳梢头,人约黄昏后”。在人们心目中留下了不可磨灭的经典“情”景——宋词中的元宵秘境“情人幽会”由此点出。佐证以《大宋宣和遗事》等时人笔记推之,这一“情”景并非词人自我情结的寄寓和模拟,而是一种时尚民俗的聚焦。古代出于社会治安的考虑,都市实行夜禁(街道断绝通行)。唐以后,京师于正月十五前后例行解禁,称“放夜”。前述宋代的开放程度更大。“紫府东风放夜时”(贺铸《思越人》),“帝城放夜,望千门昼”(周邦彦《解花语》),心灵上备受压抑、行动上多有制约的青年男女终于盼来了一个释放狂欢的节日(《东京梦华录》有“乐人时引万姓山呼”的记述)。“遍九陌罗绮”(柳永),置身“灯火荧煌天不夜,笙歌嘈杂地长春”(《宣和遗事》)的良辰美景,“闺门多暇”,“嬉笑游冶”之际,纵横阡陌,深坊小巷之地,既有机会,又有场所,更加心有灵犀(元宵被认为是“人月圆时”,王诜句),——所有产生浪漫和爱情的条件都具备了,焉得不碰撞、诱发、滋生出一桩桩“情”事来!

敏感而细腻的词人无不盯住这些“情”事,点化成笔下的“词眼”,这样的例证俯拾皆是。如贺铸的《思越人》“步莲禾农李伴人归”,姜夔的《鹧鸪天?元夕有所梦》“肥水东流无尽期,当初不合种相思”。堪称汴京上元节风俗绘本的柳永《迎新春》词,则捕捉到更典型的画面:“渐天如水,素月当午。香径里,绝缨掷果无数。更阑烛影花阴下,少年人往往奇遇。”可以想像得出,赏灯的人流中发生过多少乐而不淫的风流艳遇!周邦彦的《解花语?上元》下阕的“情”节则显得复杂了些:他从“望千门如昼,嬉笑游冶”的大背景中,定格了这样一个特写:“钿车罗帕,相逢处、自有暗尘追马”——有个坐着钿车的女子,在与所期男子约定的地点相遇后,不远处居然还有个骑马而来蹑迹潜踪于风尘中的“第三者”。若从这一角度去看苏东坡的《密州上元》“帐底吹笙香吐麝,更无一点尘随马”,当是一种心有所期而终归失望的落寞了。

经过上面一大段引述,我们不难从那些已经固化的宋词秘境里探出,元宵已于千百年前就被货真价实地打造成了东方的“情人节”。而优雅含蓄的国人隐称“灯节”,更像是情人们找了个外出雅聚幽会的漂亮借口。由此我们可以推断,那位窃杯女子何以要冒这么大的风险刻意留个“恐被翁姑责”证据了。理由只能是:害怕被爱吃醋的夫婿疑心自己在这倾城狂欢之夜,因为邂逅旧爱,遭遇新知或更有“暗尘追马”,乘机偷偷跑去和情人幽会了。而自己其实已是“别人的新娘”,瓜田李下,常有说不清楚的地方,如果真被夫婿疑心,无凭无据,那就是跳到黄河也洗不清了,于是才不惜冒着身背贼名的风险把皇帝赐酒的金杯揣在自己怀里。

这真是一位聪明可爱的女子,虽然已为人妇,但身上还留有少女的天真,更有机敏和才华,也许在平日的生活里还有几分玩皮和幽默吧。可惜的是,她的才华只是在为证明自己的清白时急中生智灵光一现,然后就淹没无闻了。她长得什么模样,她的婚姻幸福吗,她有过怎样的人生?这些都在千年岁月的尘封中无可寻觅了。掩卷遥想,不禁让人生起一缕淡淡的怅惘之情。

注:本文部分资料引用自李中国先生的《宋词中的元宵“情”境》,在此深表谢意。

(兰井村人)

天外事,两悠悠。不应也作可怜愁。开帘放入窥窗月,且尽新凉睡美休。

【赏析】 作者借诵古老的牛郎织女的传说,表达了脱俗超凡的广阔胸怀。

“云步凌波”是典故。曹植在《洛神赋》中写道“凌波微步,罗袜生尘”描绘了洛神的轻盈飘逸。作者借洛喻美,一幅美人出行的画卷令人注目。是仕女游春吗?否!“年年星汉”写出她的出行是如和织女一样,一年一度与心上人在“七夕”相聚。“清秋”点明周围环境之幽静,“踏”,践约的意思。这里,词人虽未正面描写织女的美貌,但仍会令读者意会到女子的绝世丰神,飘飘若仙的身影,对情人的脉脉深情。牛郎织女七夕相会的传说在我国流传极广,妇孺皆知。

南朝殷芸《小说》(《月令广义。七月令》引)中写道:“天河之东有织女,天帝之子也。年年机杼劳逸,织成云锦天衣,容貌不暇整。帝怜其独处,许嫁河西牵牛郎,嫁后随废织纟任。天帝怒,责令归河东,但使一年一度相会。”在汉代已经有了“鸟鹊填河成桥而渡织女”使其夫妇相会的说法(陈元靓《岁时广记》卷二六引《淮南子》)。周处《风土记》载:“七月七日,其夜洒枉于庭,露施几筵设酒脯时果。散香粉于筵上,以祈河鼓、织女。言此二星当会,……见者便拜而乞富乞寿,无子乞子。”七月七日在古代被视为吉祥如意的日子,在这一天祈祷,所有愿望会得到满足,因此,妇女在夜间向织女乞巧(乞求灵巧),七夕被称为乞巧日,七月被称为巧月。富贵人家往往在庭院中搭结彩楼,称为乞巧楼。词人在第三、四句中用“只缘”“底用”对世俗之见给予了否定。他认为:织女与牛郎一年一度才得相见,根源是她的“巧极”。

即因为心灵手巧织出了锦锻才嫁给了牛郎,结婚后‘废织’才造成分居的痛苦局面。因此,人间的妇女们何必向织女去乞“巧”呢?更没必要劳民伤财地建楼搭棚乞求了。“天外事,两悠悠,不应也作可怜愁”,抒写了词人的感概、是继“只缘”“底用”之后的进一步表述。“悠悠”是个多义词,在此作“遥远”解。“两悠悠”承上片末句的“人间”连下片的首句中的“天外”词人明确地指出人间天上悠悠远隔,织女之巧,人间的必乞取;对天外的织女牛郎双星的“稀相见”更没必要同情和为他们忧愁。接下来作者直抒胸怀:天上双星长相思、难相聚,虽凄凉寂寞但天外人间两悠悠,与我们有什么关系?我们又怎么管得了呢?我且拉开窗帘尽情赏月,享受新秋凉爽睡美之乐吧。“开帘放入窥窗月”句化用了苏轼《洞仙歌》中“绣帘开,一点明月窥人”。词贵创意。词人“开帘”“放入”均写出其主动积极,此时情真呼之欲出,平添许多情致。况周颐《蕙风词话》评价本词末两句说:“潇洒疏俊极矣。尤妙在上句”窥窗“二字。窥窗之月,先已有情。用此二字,便曲折而意多。意之曲折,由字里生出,不同矫揉钩致,石堕尖纤之失。”非常中肯。

在写作上,作者绘景抒情极具匠心。古人形容女子之美常常用螓首蛾眉、齿如编贝等词语直指容颜。本词却仅以“云步”、“凤钩”写织女的步履轻盈,纤足弱小,正是从侧面烘托,别具只眼。本词的另一特点是以景抒情,情景交融。词人在观察、体验和摄取周围景物时,是以其独特视角,深怀情感进行的。以景寓情,融情入景,有机结合,浑然一体,收到很好的艺术效果。“开帘放入窥窗月,且尽新凉睡美休”二句充分体现了这一特点。