机中织锦秦川女,碧纱如烟隔窗语。

停梭怅然忆远人,独宿孤房泪如雨。

【赏析】 传说李白在天宝初年到长安,贺知章读了他的《乌栖曲》、《乌夜啼》等诗后,大为叹赏,说他是“天上谪仙人也”,于是在唐玄宗面前推荐了他。《乌夜啼》为乐府旧题,内容多写男女离别相思之苦,李白这首的主题也与前代所作相类,但言简意深,别出新意,遂为名篇。

“黄云城边乌欲栖,归飞哑哑枝上啼”,起首两句绘出一幅秋林晚鸦图,夕曛暗淡,返照城闉,成群的乌鸦从天际飞回,盘旋着,哑哑地啼叫。“乌欲栖”,正是将栖未栖,叫声最喧嚣、最烦乱之时,无所忧愁的人听了,也会感物应心,不免惆怅,更何况是心绪愁烦的离人思妇呢?在这黄昏时候,乌鸦尚知要回巢,而远在天涯的征夫,到什么时候才能归来呵?起首两句,描绘了环境,渲染了气氛,在有声有色的自然景物中蕴含着的愁绪牵引了读者。

“机中织锦秦川女,碧纱如烟隔窗语”,这织锦的秦川女,固可指为苻秦时窦滔妻苏蕙,更可看作唐时关中一带征夫远戍的思妇。诗人对秦川女的容貌服饰,不作任何具体的描写,只让你站在她的闺房之外,在暮色迷茫中,透过烟雾般的碧纱窗,依稀看到她伶俜的身影,听到她低微的语音。这样的艺术处理,确是匠心独运。因为在本诗中要让读者具体感受的,并不是这女子的外貌,而是她的内心,她的思想感情。

“停梭怅然忆远人,独宿空房泪如雨!”这个深锁闺中的女子,她的一颗心牢牢地系在远方的丈夫身上,“我心匪石,不可转也”,“我心匪席,不可卷也”,悲愁郁结,无从排解。追忆昔日的恩爱,感念此时的孤独,种种的思绪涌上心来,怎不泪如雨呢?这如雨的泪也沉重地滴到诗人的心上,促使你去想一想造成她不幸的原因。到这里,诗人也就达到他预期的艺术效果了。

五、六两句,有几种异文。如敦煌唐写本作“停梭问人忆故夫,独宿空床泪如雨”。《才调集》卷六注:“一作‘停梭向人问故夫,知在流沙泪如雨’”等,可能都出于李白的原稿,几种异文与通行本相比,有两点不同:一是“隔窗语”不是自言自语,而是与窗外人对话;二是征夫的去向,明确在边地的流沙。仔细吟味,通行本优于各种异文,没有“窗外人”更显秦川女的孤独寂寞;远人去向不具写,更增相忆的悲苦。可见在本诗的修改上,李白是经过推敲的。沈德潜评这首诗说:“蕴含深远,不须语言之烦。”(《唐诗别裁》)说得言简意赅。短短六句诗,起手写情,布景出人,景里含情;中间两句,人物有确定的环境、身分和身世,而且绘影绘声,想见其人;最后点明主题,却又包含着许多意内而言外之音。诗人不仅不替她和盘托出,作长篇的哭诉,而且还为了增强诗的概括力量,放弃了看似具体实是平庸的有局限性的写法,从上述几种异文的对比中,便可明白这点。

(徐永年)

蔡州城中众心死,妖星夜落照壕水。

汉家飞将下天来,马棰一挥门洞开。

贼徒崩腾望旗拜,有若群蛰惊春雷。

狂童面缚登槛车,太白夭矫垂捷书。

相公从容来镇抚,常侍郊迎负文弩。

四人归业闾里闲,小儿跳踉健儿舞。

二

汝南晨鸡喔喔鸣,城头鼓角音和平。

路旁老人忆旧事,相与感激皆涕零。

老人收泣前置辞,官军入城人不知。

忽惊元和十二载,重见天宝承平时。

三

九衢车马浑浑流,使臣来献淮西囚。

四夷闻风失匕箸,天子受贺登高楼。

妖童擢发不足数,血污城西一杯土。

南烽无火楚泽闲,夜行不锁穆陵关。

策勋礼毕天下泰,猛士按剑看恒山。

【注释】 【狂童】妖星,皆吴元济

【面缚】双手反缚于后

【槛车】囚笼车

【四人】士、农、工、商四民

【擢发不足数】擢,拔。言罪太多

【看恒山】时恒山叛乱未灭

江南春色何处好,燕子双飞故官道。

春城三百七十桥,夹岸朱楼隔柳条。

丫头小儿荡画桨,长袂女郎簪翠翘。

郡斋北轩卷罗幕,碧池逶迤绕画阁。

池边绿竹桃李花,花下舞筵铺彩霞。

吴娃足情言语黠,越客有酒巾冠斜。

坐中皆言白太守,不负风光向杯酒。

酒酣襞笺飞逸韵,至今传在人人口。

报白君,相思空望嵩丘云。

其奈钱塘苏小小,忆君泪点石榴裙。

是谁招此断肠魂,种作寒花寄愁绝。

含香体素欲倾城,山矾是弟梅是兄。

坐对真成被花恼,出门一笑大江横。

新阳一点破雪霜,春意将回可前料。

天公乞我人日晴,新年屈指将浃旬。

老怀不似少时好,对花默默仍循循。

坐看流年如许急,叹息浮生驹过隙。

与花相见忍相负,洗杯一醉樽中碧。

起来索笑巡疏檐,爱渠清绝无中边。

君侯肯为花吐句,麝媒洒落生云烟。

花开开谢莫深问,物有荣枯付天命。

闻道陇头天正寒,驿使不来无远信。

可怜桃李品格低,谁似玉肌蒙缟衣。

为花着语只如此,更请健笔无停飞。

洁白天然贞女操,清癯独立古人风。

绝态乍辞天上书,清香更占世间新。

烟愁月恨迎加腊,日暖风迟俗却春。

且对流年觅新意,横斜疏影句皆陈。

不有大寒风气势,难开小朵玉精神。

冰溪影斗斜斜月,粉镜妆成澹澹春。

直伴东风到青子,多情不逐雪成尘。

凝岩万物冻无姿,水墨陂塘葭苇折。

是谁向背此间来,破萼梅花伴幽绝。

遥山谁恨天作愁,澹尽眉峰半明灭。

清香自鸿不因风,玉色素高非斗雪。

竹篱凝睇一凄凉,沙水澄鲜两明洁。

天仙谪自广寒宫,定与桂娥新作别。

尚怜孀独各自望,多情与照黄昏月。

从来耐冷月中人,一任北风吹石裂。

漫劳粉镜学妆迟,欲写冰肤画工拙。

千古无人识岁寒,独有广平心似铁。

我因花意拂埃尘,尚恐人传向城阙。

诗成火暖夜堂深,地炉细与山僧说。

前驱飞雪助幽绝,千里隔尽埃与尘。

何心百卉擅独秀,寒入万物无精神。

绰约肌肤莹香玉,借与东皇立花国。

开破天地发生心,引出世问凡草木。

品流不数广寒宫,为嫌月姊长孀独。

波上轻云掌上身,有来比肩皆尘俗。

须知尤物到绝言,从昔华词吟不足。

溪回路转一枝斜,可惜天寒倚修竹。

穷涂游子岁华晚,肠断夜投山馆宿。

古今幽怨不尽情,更入凄凉笛中曲。

荒山偶赋梅花诗,伫立花前香在衣。

伤心不忍别红紫,付与晓风零乱飞。

路旁老人忆旧事,相与感激皆涕零。

老人收泪前致辞:“官军入城人不知。

忽惊元和十二载,重见天宝承平时。”

【赏析】 元和十二年(817),唐王朝在宰相裴度的主持下,由李愬率军雪夜袭破蔡州,活捉了割据抗命的淮西藩帅吴元济。刘禹锡满怀激情地写作此诗,热烈赞颂这一重大胜利。

蔡州,天宝时为汝南郡。首句用“汝南”而不用“蔡州”,正好化用古乐府《鸡鸣歌》成句:“东方欲明星烂烂,汝南晨鸡登坛唤”,句中“汝南”两字仿佛专为此诗而设,信手拈来,可谓一巧;平蔡之役原是雪夜奇袭,正好至翌日晨鸡啼鸣而奏功,二巧;雄鸡一唱天下白,隐含官军克复蔡州城、人民重见天日之意,首句因而具备兴句的性质,三巧。细绎诗意,其地、其时、其事无一不巧,可谓巧合无垠,深切乐府神理而又全不着痕迹。次句“城头鼓角”四字说到了平蔡州的战事。这次战役是奇袭,判军猝不及防,在睡梦中就被解除了武装,敌我双方没有经过激烈的厮杀,而李愬又极富于指挥才能,城破以后号令严明,一无所犯,所以连善悲的鼓角声听起来也觉得十分“和平”了。开头两句用常语写奇袭,而务于字外着力,看似平易,其实笔运千钧,而又能举重若轻,不同凡响。淮西藩帅判乱达三十多年之久,唐王朝发动多次征讨,都以损兵折将告终。李愬出敌不意,攻其不备,一举平蔡。按照常情,“攻城以战,杀人盈城”,平蔡之战,却几乎是兵不血刃,简直是个奇迹。刘禹锡不去正面描写奇袭的险艰,也不去正面描写李愬的智勇,而是竭力渲染蔡州凌晨雄鸡报晓、鼓角不悲的和平气氛。这样写,把神奇包含在平凡之中,不着“奇”字而奇迹愈显,取径之曲,全在借端托寓。《艺概·诗概》所谓“本面不写写对面、旁面,须如睹影知竿乃妙”,这两句适足以当之。

接下来两句用速写手法,表现人民对于平叛事业的拥护。说“道旁”而不说“道中”,是暗示读者,“道中”正有大队官军在行进。“忆旧事”实际上是一种对比。蔡州老人看到路上一队队雄赳赳的官军,引起了深沉的回忆。他见过天宝盛世,享受过国家统一的太平,也经历过安史之乱后,蔡州沦为叛军巢穴的痛苦。“忆旧事”,到“皆涕零”,深刻揭示了人民对于国家统一的热烈向往,和平蔡之役的重大意义。

诗的后四句叙老人语,“官军入城人不知”一句与开头两句相关合,盛赞李愬用兵如神。最后两句为喜极之语。从天宝末到元和十二载,已有六十多年之久,历史即将翻过这黑暗的一页,老人于迟暮之年而出乎意外地睹此快事,顿觉无比欣慰、满眼光明,对国家的中兴充满着希望。至此,全诗主旨顺势托出,一笔作颂,一笔作收,流吐毫不费力,而不尽之意,仍在篇外。诗中特别标明“元和十二载”,是出于诗人精心安排,他要用史笔将这一重大事件著之竹帛,流传千古。

这诗写得通俗易懂、流走飞动,而又不失之浅近。既平易流畅而又精炼,显示出诗人高度的艺术才能。清人翁方纲说,刘禹锡此诗“以《竹枝》歌谣之调而造老杜诗史之地位”(《石洲诗话》卷二),一语道出了它的艺术价值。

(吴汝煜)

不要人夸好颜色,只留清气满乾坤。

【注释】 [1]颜色:指水墨画梅花的淡淡的墨色。

[2]清气:清香的气味。

【赏析】 他出身于浙江诸暨一贫苦农民家庭,但从小就好学如痴,读书不倦。据《明史》记载,因家里无钱供他读书,父亲只好让他去放扑克。他白天放扑克,晚上到附近庙里,坐在菩萨的膝上,自己跑到私塾里去听教师讲解和村童读书。有一次,他听课入了迷,到黄错时候,才想起放牧着的扑克,结果扑克不见了,回家被他父亲责打了一顿。他的好学精神感动了当时会稽一个读书人韩性,韩收他为学生,教他读书、画画。王冕青年时期曾一度热衷于功名,但考进士屡试不中,于是他满怀愤郁,烧毁了文章,永绝仁途,流浪江湖。他章到过杭州、金陵,又渡长江,过淮河,经徐州、济南到北京,达居庸关。数千里的远游,使他扩大了视野,开宽了胸怀,同时对社会现实和统治阶级也有了较清楚的认识。由于他的诗画不同凡俗,画誉越来越大,在北京期间,士大夫都争走馆下,求他画画,一时缣素山积,他常援笔立挥而就。据载,他不满于达官人向他求画,便画了一幅梅花悬在墙壁上,并题诗道“冰花个个贺如玉,羌吹它不下来。”表示不愿给他们作画。因他对统治者予以无情的讽刺,被认为是反对无朝,险些入狱。后来,他被迫埋名隐居到家乡的九里山,白天种植豆棋粟、灌园养鱼,晚上读书、作诗画,过着清贫生活。他在屋的周围种了千株梅树,几百棵桃杏,题为“梅花屋”。王冕的生活经历对他的诗画影响很深,贫苦朴实的山村生活又赋予他的诗画以浓厚的生活气息。

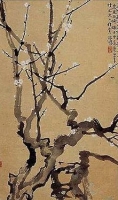

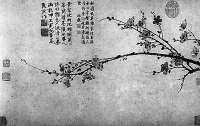

王冕以画梅著称,尤工墨梅。他画的梅简练洒脱,别具—格。其《墨梅图卷》画横向折枝墨梅,笔意简逸,枝干挺秀,穿插得势,构图清新悦目。用墨浓淡相宜,花朵的盛开、渐开、含苞都显得清润洒脱,生气盎然。其笔力挺劲,勾花创独特的顿挫方法,虽不设色,却能把梅花含笑盈枝,生动地刻划出来。不仅表现了梅花的天然神韵,而且寄寓了画家那种高标孤洁的思想感情。加上作者那首脍炙人口的七言题画诗,诗情画意交相辉映,使这幅画成为不朽的传世名作。

为问王孙归也未?玉梅开到北枝花。

云影花光乍吞吐,松涛岩溜互喧争。

韵宜禅榻闲中领,幽爱园扉破处行。

望去茫茫香雪海,吾家山畔好题名。

天门划然开,并峙雄千古。

梁山岩壑幽,突兀若廊庑。

穿云一迳遥,林薄霭春煦。

峰腰棠棣繁, 睠侧朱樱妩。

芬菲表杂花,采撷欣俦伍。

睝*9殿阁悬,飞梯袅相拄。

登临力屡疲,啸傲气还鼓。

乘风凌绝巅,浩荡江天府。

博望咫尺间,岚影晴吞吐。

题诗忆谪仙,斯人邈难睹。

日暮 *3 忘归,渔歌发烟浦。

【注释】 棠棣:棠 ,乔木名,有赤白二种,白棠,即甘棠,亦叫堂梨。

棣,木名。亦称常棣、唐棣。

朱樱: 落叶乔木,即樱花树,呈淡红色,供观赏。

睝*9 :高峻突兀貌。

博望 :即博望山,亦称东梁山。

惊涛巨浪若奔雷,岩柳汀花俱寂莫。

晓起篷窗望冥漠,雪花如掌纷纷落。

三月翻如腊月时,急解春衣换狐貉。

云气苍茫波上飞,山村萧瑟扃柴扉。

蛾眉亭畔鸥鹭集,水府祠中烟火稀。

采石之山尽长松,盘旋磊落千虬龙。

枝柯戴云青且白,天然图画何其工。

此地由来号灵窟,逸兴登临莽超越。

然犀照水事徒傅,开国英雄亦倏忽。

只应唤起谪仙人,把酒江天问明月。

【注释】 水府祠:指采石山东南麓的中元水府祠,原名定江神祠,祀水神。三国赤乌年间建,又名水府庙。

悬崖峭壁欲崩落,虬松怪树风飕飕。

泉声山色宛然在,渔翁樵子纷遨游。

细观始知是图画,扪壁惝*4凌沧州。

古来画手倾王侯,笔墨恒令神鬼愁。

每逢胜地亦挥洒,元气直向空墙留。呜呼!

维摩真迹不可得,通泉群鹤无颜色。

当今画壁数何人?鸠兹萧叟称奇特。

前月挂帆牛渚来,登楼一望胸怀开。

解衣盘礴使其气,倏忽四壁腾风雷。

画出青莲游赏处,千年魂魄应来去。

匡庐云海泰山松,华岳三峰点秋树。

朦胧细景不知数,一一生成出毫素。

杂花窈窕溪涧深,野水逶迤洲渚露。

危桥坏磴荒村连,多少林峦莽回互。

横涂乱抹总精神,河伯山灵不敢怒。

我闻画苑有本源,北宋董巨品格尊。

后来大痴与黄鹤,气韵超脱同法门。

叟也涉笔非徒尔,黄王如在称弟昆。

此画此楼并不朽,残山剩水奚足言。

我家赐画旧满箱,年来卷轴多沦亡。

每与名流讲绘事,辄思鸿宝为彷徨。

今也见此心飞扬,众山称响殊寻常。

不用并州快刀剪秋水,但愿十日寝食坐卧留其傍。

【注释】 维摩真迹:指东晋大画家顾恺之在金陵瓦官寺所绘的著名壁画《维摩诘居士像》。

鸠兹萧叟:指芜湖画家萧尺木。

董巨:指五代宋初画家董源和巨然。

黄王:指元代山水画家黄公望和王蒙。

古今将相在何方?荒冢一堆草没了。

世人都晓神仙好,只有金银忘不了!

终朝只恨聚无多,及到多时眼闭了。

世人都晓神仙好,只有姣妻忘不了!

君生日日说恩情,君死又随人去了。

世人都晓神仙好,只有儿孙忘不了!

痴心父母古来多,孝顺子孙谁见了?

【注释】 甄士隐家破人亡,暮年贫病交迫,光景难熬。一日上街散心,遇一跛足疯道人口念此歌,士隐听了问道:“你满口说些什么?只听见些‘好’、‘了’、‘好’、‘了’。”那道人笑道:“你若果听见‘好’、‘了’二字,还算你明白。可知世上万般,好便是了,了便是好。若不了,便不好;若要好,须是了。我这歌儿便名《好了歌》。”

1.冢——坟墓。

2.姣——容貌美好。

【赏析】 褴褛如同乞丐的跛足疯道人所唱的歌,自然一点点文绉绉的语言都不能用,它只能是最通俗、最浅显,任何平民百姓、妇女儿童都能一听就懂的话,而歌又要对人世间普遍存在的种种愿望与现实的矛盾现象作概括,还要包含某种深刻的人生和宗教哲理,这样的歌实在是最难写的。后四十回续书中也摹拟了几首民谣俚曲,一比较,就发现根本不可与此同日而语。这也见出多才多艺的曹雪芹在摹写多种复杂生活现象上的绝大本领是难以超越的。关于此歌所反映的思想,请参见下一首《好了歌注》的赏析。

(蔡义江)

惟此夏德德恢台。两龙在御炎精来。

二

火景方中南讹秩。靡草云黄含桃实。

三

族云蓊郁温风扇。兴雨祁祁黍苗徧。

楼中日日歌声好,不问从初学阿谁。

【注释】 〔1〕宫娥:宫女。

〔2〕阿谁:南方方言,意同“哪一个”。

【赏析】 这是表现宫中一个年老乐师内心的伤悲。她教遍了宫中所有女子,也教唱遍了所有的宫词 。自己的年华也就在这过程中消逝了。面对正处得意之时年轻宫女,她不由感叹万端。结尾这一联的发问,既是对宫中乐师的同情,同时,也慨括了人世间师生之间的关系,表达一种为他人作嫁衣者的内心痛苦。这一主题则超出诗歌题材的范围。