平明寻白羽,没在石棱中。

Yet the general tries night archery –

And next morning he finds his white-plumed arrow

Pointed deep in the hard rock.

【白话文】 夜里林深草密,忽然刮来一阵疾风;是猛虎吧?将军从容不迫搭箭引弓。

天明搜猎去,寻找白羽装饰的箭杆。发现整个箭头,深嵌入一块巨石中。

【注释】 1、草惊风:风吹草丛,以为有猛兽潜伏。

【赏析】 卢纶《塞下曲》共六首一组,分别写发号施令、射猎破敌、奏凯庆功等等军营生活。因为是和张仆射之作(诗题一作“和张仆射塞下曲”),语多赞美之意。

此为组诗的第二首,写将军夜猎,见林深处风吹草动,以为是虎,便弯弓猛射。天亮一看,箭竟然射进一块石头中去了。通过这一典型情节,表现了将军的勇武。诗的取材,出自《史记·李将军列传》。据载,汉代名将李广猿臂善射,在任右北平太守时,就有这样一次富于戏剧性的经历:“广出猎,见草中石,以为虎而射之。中石没镞,视之石也。因复更射之,终不能复入石矣。”

首句写将军夜猎场所是幽暗的深林;当时天色已晚,一阵阵疾风刮来,草木为之纷披。这不但交代了具体的时间、地点,而且制造了一种气氛。右北平是多虎地区,深山密林是百兽之王的猛虎藏身之所,而虎又多在黄昏夜分出山,“林暗草惊风”,着一“惊”字,就不仅令人自然联想到其中有虎,呼之欲出,渲染出一片紧张异常的气氛,而且也暗示将军是何等警惕,为下文“引弓”作了铺垫。次句即续写射。但不言“射”而言“引弓”,这不仅是因为诗要押韵的缘故,而且因为“引”是“发”的准备动作,这样写能启示读者从中想象、体味将军临险是何等镇定自若,从容不迫。在一“惊”之后,将军随即搭箭开弓,动作敏捷有力而不仓皇,既具气势,而形象也益鲜明。

后二句写“没石饮羽”的奇迹,把时间推迟到翌日清晨(“平明”),将军搜寻猎物,发现中箭者并非猛虎,而是蹲石,令人读之,始而惊异,既而嗟叹,原来箭杆尾部装置着白色羽毛的箭,竟“没在石棱中”,入石三分。这样写不仅更为曲折,有时间、场景变化,而且富于戏剧性。“石棱”为石的突起部分,箭头要钻入殊不可想象。神话般的夸张,为诗歌形象涂上一层浪漫色彩,读来特别尽情够味,只觉其妙,不以为非。

清人吴乔曾形象地以米喻“意”,说文则炊米而为饭,诗则酿米而为酒(见《围炉诗话》),其言甚妙。因为诗须诉诸读者的情绪,一般比散文形象更集中,语言更凝炼,更注重意境的创造,从而更令人陶醉,也更象酒。在《史记》中才只是一段普普通通插叙的文字,一经诗人提炼加工,便升华出如此富于艺术魅力的小诗,不正有些象化稻粱为醇醪吗?

(周啸天)

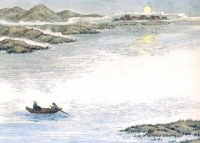

欲将轻骑逐,大雪满弓刀。

Tartar chieftains are fleeing through the dark –

And we chase them, with horses lightly burdened

And a burden of snow on our bows and our swords.

【白话文】 夜静月黑雁群飞得很高,单于趁黑夜悄悄地窜逃。

正要带领轻骑兵去追赶,大雪纷飞落满身上弓刀。

【注释】 1.塞下曲:古时边塞的一种军歌。

2.月黑:没有月光。

3.单于(chán yú ):匈奴的首领。这里指入侵者的最高统帅。

4.遁:逃走。

5.将:率领。

6.轻骑:轻装快速的骑兵。

7.逐:追赶。

【赏析】 这是卢纶《塞下曲》组诗中的第三首。卢纶曾任幕府中的元帅判官,对行伍生活有体验,描写此类生活的诗比较充实,风格雄劲。这首诗写将军雪夜准备率兵追敌的壮举,气概豪迈。

前两句写敌军的溃逃。“月黑雁飞高”,月亮被云遮掩,一片漆黑,宿雁惊起,飞得高高。“单于夜遁逃”,在这月黑风高的不寻常的夜晚,敌军偷偷地逃跑了。“单于”,原指匈奴最高统治者,这里借指当时经常南侵的契丹等族的入侵者。

后两句写将军准备追敌的场面,气势不凡。“欲将轻骑逐”,将军发现敌军潜逃,要率领轻装骑兵去追击;正准备出发之际,一场纷纷扬扬的大雪,刹那间弓刀上落满了雪花。最后一句“大雪满弓刀”是严寒景象的描写,突出表达了战斗的艰苦性和将士们奋勇的精神。

本诗情景交融。敌军是在“月黑雁飞高”的情景下溃逃的,将军是在“大雪满弓刀”的情景下准备追击的。一逃一追的气氛有力地渲染出来了。全诗没有写冒雪追敌的过程,也没有直接写激烈的战斗场面,但留给人们的想象是非常丰富的。

[鉴赏]

《塞下曲》组诗共六首,这是第三首。卢纶虽为中唐诗人,其边塞诗却依旧是盛唐的气象,雄壮豪放,字里行间充溢着英雄气概,读后令人振奋。

一二句“月黑雁飞高,单于夜遁逃”,写敌军的溃退。“月黑”,无光也。“雁飞高”,无声也。趁着这样一个漆黑的阒寂的夜晚,敌人悄悄地逃跑了。单于,是古时匈奴最高统治者,这里代指入侵者的最高统帅。夜遁逃,可见他们已经全线崩溃。

尽管有夜色掩护,敌人的行动还是被我军察觉了。三、四句“欲将轻骑逐,大雪满弓刀”,写我军准备追击的情形,表现了将士们威武的气概。试想,一支骑兵列队欲出,刹那间弓刀上就落满了大雪,这是一个多么扣人心弦的场面!

从这首诗看来,卢纶是很善于捕捉形象、捕捉时机的。他不仅能抓住具有典型意义的形象,而且能把它放到最富有艺术效果的时刻加以表现。诗人不写军队如何出击,也不告诉你追上敌人没有,他只描绘一个准备追击的场面,就把当时的气氛情绪有力地烘托出来了。“欲将轻骑逐,大雪满弓刀”,这并不是战斗的高潮,而是迫近高潮的时刻。这个时刻,犹如箭在弦上,将发未发,最有吸引人的力量。你也许觉得不满足,因为没有把结果交代出来。但惟其如此,才更富有启发性,更能引逗读者的联想和想象,这叫言有尽而意无穷。神龙见首不见尾,并不是没有尾,那尾在云中,若隐若现,更富有意趣和魅力。

(袁行霈)

路出寒云外,人归暮雪时。

少孤为客早,多难识君迟。

掩泣空相向,风尘何所期。

Still we linger, sick at heart.

The way you must follow through cold clouds

Will lead you this evening into snow.

Your father died; you left home young;

Nobody knew of your misfortunes.

We cry, we say nothing. What can I wish you,

In this blowing wintry world?

【白话文】 故乡遍地都是衰败的枯草,

咱们分别了多么叫人伤悲!

你踏上去路远在寒云之外,

送你归来正遇上暮雪纷飞。

少年丧亲过早地漂泊异土,

多难时相交怅恨识君太迟。

空朝你去的方向掩面而泣,

世事纷繁再相见不知何时。

【注释】 ①故关:故乡。衰草:冬草枯黄,故曰衰草。

②“路出”句:意为李端欲去的路伸向云天外,写其道路遥远漫长。

③少孤:少年丧父、丧母或父母双亡。

④风尘:指社会动乱。此句意为在动乱年代,不知后会何期。

李端公(一作严维诗,题作送李端)

【赏析】 这是一首感人至深的送别诗。首联写送别时的环境氛围,时当故关衰草,情正离别堪悲。颔联写送别情景,友人伴寒云而去,自己踏暮雪而归,依依之情了然。颈联写回忆以往,感叹身世。既是怜友,亦是悲己,词切情真,悲凉回荡。末联进一步写难舍难分之情,掩面而泣,冀望相会。

诗以“悲”字贯穿全篇,句句扣紧主题,抒情多于写景,基调悲凉。

这首诗抒写乱离中的离别之情。前两联写诗人在故乡衰草遍地的严冬送别友人,友人从高山寒云的小路离去,自己在日暮飞雪时归来。后两联记叙与友人离别之后,诗人在孤独寂寞中感叹自己少年孤苦漂零,与友人相识太晚,如今一别,深感在这时世纷乱中与友人后会无期。故乡衰草,寒云暮雪,阴郁笼罩,这些描写把作者与友人的离别之情衬得凄楚悲切。全诗情文并茂,哀婉感人。

[鉴赏]

这是一首感人至深的诗章,以一个“悲”字贯串全篇。首联写送别的环境气氛,从衰草落笔,时令当在严冬。郊外枯萎的野草,正迎着寒风抖动,四野苍茫,一片凄凉的景象。在这样的环境中送别故人,自然大大加重了离愁别绪。“离别自堪悲”这一句写来平直、刻露,但由于是紧承上句脱口而出的,应接自然,故并不给人以平淡之感,相反倒是为本诗定下了深沉感伤的基调,起了提挈全篇的作用。

诗的第二联写送别的情景,仍紧扣“悲字”。“路出寒云外”,故人沿着这条路渐渐远离而去,由于阴云密布,天幕低垂,依稀望去,这路好象伸出寒云之外一般。这里写的是送别之景,但融入了浓重的依依难舍的惜别之情。这一笔是情藏景中。“寒云”二字,下笔沉重,给人以无限阴冷和重压的感觉,对主客别离时的悲凉心境起了有力的烘托作用。友人终于远行了,现在留在这旷野里的只剩诗人自己,孤寂之感自然有增无已。偏偏这时,天又下起雪来了,郊原茫茫,暮雪霏霏,诗人再也不能久留了,只得回转身来,挪动着沉重的步子,默默地踏上风雪归途。这一句紧承上句而来,处处与上句照应,如“人归”照应“路出”,“暮雪”照应“寒云”,发展自然,色调和谐,与上句一起构成一幅完整的严冬送别图,于淡雅中见出沉郁。

第三联回忆往事,感叹身世,还是没离开这个“悲”字。诗人送走了故人,思绪万千,百感交集,不禁产生抚今追昔的情怀。“少孤为客早,多难识君迟。”是全诗情绪凝聚的警句。人生少孤已属极大不幸,何况又因天宝末年动乱,自己远役他乡,饱经漂泊困厄,而绝少知音呢?这两句不仅感伤个人的身世飘零,而且从侧面反映出时代动乱和人们在动乱中漂流不定的生活,感情沉郁,显出了这首诗与大历诗人其他赠别之作的重要区别。诗人把送别之意,落实到“识君迟”上,将惜别和感世、伤怀融合在一起,形成了全诗思想感情发展的高潮。在写法上,这一联两句,反复咏叹,词切情真。“早”、“迟”二字,配搭恰当,音节和谐,前急后缓,顿挫有致,读之给人以悲凉回荡之感。

第四联收束全诗,仍归结到“悲”字。诗人在经历了难堪的送别场面,回忆起不胜伤怀的往事之后,越发觉得对友人依依难舍,不禁又回过头来,遥望远方,掩面而泣;然而友人毕竟是望不见了,掩面而泣也是徒然,唯一的希望是下次早日相会。但现在世事纷争,风尘扰攘,何时才能相会呢?“掩泪空相向”,总汇了以上抒写的凄凉之情;“风尘何处期”,将笔锋转向预卜未来,写出了感情上的余波。这样作结,是很直率而又很有回味的。

(刘永年)

估客昼眠知浪静,舟人夜语觉潮生。

三湘愁鬓逢秋色,万里归心对月明。

旧业已随征战尽,更堪江上鼓鼙声。

Another day's journey for my lone sail....

Though a river-merchant ought to sleep in this calm weather,

I listen to the tide at night and voices of the boatmen.

...My thin hair grows wintry, like the triple Xiang streams,

Three thousand miles my heart goes, homesick with the moon;

But the war has left me nothing of my heritage –

And oh, the pang of hearing these drums along the river!

【白话文】 云开雾散,可以望见远远的汉阳城;估计起来,这孤舟还须一日的路程。

商贾们白日睡觉,是知道风平浪静;船夫们夜里呼喊,才发觉水涨潮生。

鬓发衰白,与三湘的秋色交相辉映;离家万里,一片归心伴着明月前行。

我想起家业,早已随战争荡然无存;那堪再在江上,听到频繁的军鼓声?

【注释】 1、估客:商人。

2、舟人句:因为潮生,故而船家相呼,众声杂作。

3、三湘:漓湘、潇湘、蒸湘的总称。在今湖南境内。由鄂州上去即三湘地。愁鬓逢秋色,是说愁鬓承受着秋色。这里的鬓发实已衰白,故也与秋意相应。

4、更堪:更难堪,犹岂能再听。

5、鼓鼙:本指军中所用大鼓与小鼓,后也指战事。

【赏析】 这是一首即景抒怀的诗。作者安史之乱时,曾作客鄱阳,南行军中,路过三湘,次于鄂州,而写了这首诗。首联写"晚次鄂州"的心情。颔联写晚次鄂州的景况。颈联写"晚次鄂州"的联想。尾联写"晚次鄂州"的感慨。这首诗只截取飘泊生活中的片断,却反映了广阔的社会背景。诗中流露厌战,伤老,思归之情。全诗淡雅而含蓄,平易而炽热,反复咏育,舒畅自若,韵味无穷。"估客昼眠知浪静,舟人夜语觉潮生。"是动中写静,静中写动的名句。

[鉴赏]

《全唐诗》于本篇题下注“至德中作”,时当在安史之乱的前期。由于战乱,诗人被迫浪迹异乡,流徙不定。在南行途中,他写了这首诗。

首联写“晚次鄂州”的心情。浓云散开,江天晴明,举目远眺,汉阳城依稀可见,因为“远”,还不可及,船行尚须一天。这样,今晚就不得不在鄂州停泊了。诗人由江西溯长江而上,必须经过鄂州(治所在今湖北武汉市武昌),直抵湖南。汉阳城在汉水北岸,鄂州之西。起句即点题,述说心情的喜悦,次句突转,透露沉郁的心情,用笔腾挪跌宕,使平淡的语句体现微妙的思致。诗人在战乱中风波漂泊,对行旅生涯早已厌倦,巴不得早些得个安憩之所。因此,一到云开雾散,见到汉阳城时,怎能不喜。“犹是”两字,突显诗人感情的骤落。这二句,看似平常叙事,却仿佛使人听到诗人在拨动着哀婉缠绵的琴弦,倾诉着孤凄苦闷的心曲,透纸贯耳,情韵不匮。

次联写“晚次鄂州”的景况。诗人简笔勾勒船舱中所见所闻:同船的商贾白天水窗倚枕,不觉酣然入梦,不言而喻,此刻江上扬帆,风平浪静;夜深人静,忽闻船夫相唤,杂着加缆扣舷之声,不问而知夜半涨起江潮来了。诗人写的是船中常景,然而笔墨中却透露出他昼夜不宁的纷乱思绪。所以尽管这些看惯了的舟行生活,似乎也在给他平增枯涩乏味的生活感受。

三联写“晚次鄂州”的联想。诗人情来笔至,借景抒怀:时值寒秋,正是令人感到悲凉的季节,无限的惆怅已使我两鬓如霜了;我人往三湘去,心却驰故乡,独对明月,归思更切!“三湘”,指湖南境内,即诗人此行的目的地。而诗人的家乡则在万里之遥的蒲州(今山西永济)。秋风起,落叶纷下,秋霜落,青枫凋,诗人无赏异地的秋色之心,却有思久别的故乡之念。一个“逢”字,将诗人的万端愁情与秋色的万般凄凉联系起来,移愁情于秋色,妙合无垠。“万里归心对月明”,其中不尽之意见于言外,有迢迢万里不见家乡的悲悲戚戚,亦有音书久滞萦怀妻儿的凄凄苦苦,真可谓愁肠百结,煞是动人肺腑。

末联写“晚次鄂州”的感慨。为何诗人有家不可归,只得在异域他乡颠沛奔波呢?最后二句,把忧心愁思更深入一层:田园家计,事业功名,都随着不停息的战乱丧失殆尽,而烽火硝烟未灭,江上不是仍然传来干戈鸣响,战鼓声声?诗人虽然远离了沦为战场的家乡,可是他所到之处又无不是战云密布,这就难怪他愁上加愁了。诗的最后两句,把思乡之情与忧国愁绪结合起来,使本诗具有更大的社会意义。

这首诗,诗人只不过截取了飘泊生涯中的一个片断,却反映了广阔的社会背景,写得连环承转,意脉相连,而且迂徐从容,曲尽情致。在构思上,不用典故来支撑诗架;在语言上,不用艳藻来求其绮丽;在抒情上,不用泼墨来露出筋骨。全诗淡雅而含蓄,平易而炽热,读来觉得舒畅自若,饶有韵味。

(周溶泉 徐应佩)

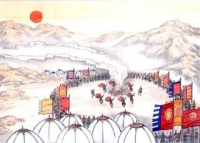

独立扬新令,千营共一呼。

His embroidered silk flag has a tail like a swallow.

One man, arising, gives a new order

To the answering shout of a thousand tents.

【白话文】 身佩雕羽制成的金仆姑好箭,旌旗上扎成燕尾蝥弧多鲜艳。

大将军威严地屹立发号施令,千军万马一呼百应动地惊天。

【注释】 1、鹫:大鹰;

2、翎:羽毛;

3、金仆姑:箭名。

4、燕尾:旗上的飘带;

5、蝥弧:旗名。

【赏析】 诗是歌咏边塞景物。第一首写将军动员出发时的声势。

醉和金甲舞。雷鼓动山川。

Let bugles cry our victory!

Let us drink, let us dance in our golden armour!

Let us thunder on rivers and hills with our drums!

【白话文】 在野外的营帐里摆开了宴筵,为庆祝征羌戎的战士们凯旋。

酒酣欢畅个个穿着铁甲起舞,欢声雷动鼓乐喧天震荡山川。

【注释】 1、雷鼓:旧时也以祀天神之八面鼓解。实即擂鼓。

【赏析】 第四首写凯旋归营,设宴劳军的欢乐场面。语言精炼含蓄,情态活跃鲜明,细吟组诗,军营之生活,守边之艰苦,胜利之欢腾,无不历历在目,令人感奋。

苦雾沈山影,阴霾发海光。群生一何负,多病礼医王。

阵合龙蛇动,军移草木闲。今来部曲尽,白首过萧关。

名高闲不得,到处人争识。谁知冰雪颜,已杂风尘色。

此去复如何,东皋岐路多。藉芳临紫陌,回首忆沧波。

年来倦萧索,但说淮南乐。并楫湖上游,连樯月中泊。

沿溜入阊门,千灯夜市喧。喜逢邻舍伴,遥语问乡园。

下淮风自急,树杪分郊邑。送客随岸行,离人出帆立。

渔村绕水田,澹澹隔晴烟。欲就林中醉,先期石上眠。

林昏天未曙,但向云边去。暗入无路山,心知有花处。

登高日转明,下望见春城。洞里草空长,冢边人自耕。

寥寥行异境,过尽千峰影。露色凝古坛,泉声落寒井。

仙成不可期,多别自堪悲。为问桃源客,何人见乱时。

满川风景接襄州。高城鸟过方催夜,废垒蝉鸣不待秋。

闻说元规偏爱月,知君长得伴登楼。

云白风雷歇,林清洞穴稀。炎凉君莫问,见即在忘归。

独归初失桂,共醉忽停杯。汉诏年年有,何愁掩上才。

雨里行青草,山前望白波。江楼覆棋好,谁引仲宣过。

古郡三刀夜,春桥万里心。唯应对杨柳,暂醉卓家琴。

名寄图书内,威生将吏间。春行板桥暮,应伴庾公还。

山雨迎军晚,芦风候火微。还当宴铃阁,谢守亦光辉。

混迹威长在,孤清志自雄。应嗤向隅者,空寄路尘中。

潘县花添发,梅家鹤暂来。谁知望恩者,空逐路人回。

佩韦宗懒慢,偷橘爱芳香。遥想从公后,称荣在上堂。

行境逢花发,弹琴见鹤还。唯应理农后,乡老贺君闲。

祠掩荒山下,田开野荻中。岁终书善绩,应与古碑同。

一曲闾阎青荻间。坦腹定逢潘令醉,上楼应伴庾公闲。

欢馀若问南行计,知念天涯负米还。

玉鞭齐骑引行轩。冰河一曲旌旗满,墨诏千封雨露繁。

更说务农将罢战,敢持歌颂庆晨昏。