野寺来人少,云峰水隔深。

夕阳依旧垒,寒磬满空林。

惆怅南朝事,长江独至今。

Few pilgrims venture climbing to a temple so wild,

Up from the lake, in the mountain clouds.

...Sunset clings in the old defences,

A stone gong shivers through the empty woods.

...Of the Southern Dynasty, what remains?

Nothing but the great River.

【白话文】 登上吴公台,观赏这零落的古迹,

秋景秋意,勾起了我怀乡的心情。

荒山野寺,来此旅游的人太少了,

因为山太高水太深,隔断了路程。

夕阳映着吴公台旧垒,依依不去,

空荡的山林中,回响清冷的磬声。

南朝旧事早成陈迹,真叫人惆怅,

唯独这长江,自古至今奔流不停。

【注释】 ①吴公台:在今扬州北。

②摇落:零落,凋落。指秋来草木衰谢。望乡心:眺望故乡的心情。

③旧垒:指吴公台。寒磬(qìng):寒空中传来的磬声。

④惆怅:失意。南朝:指宋齐梁陈四个朝代。

【赏析】 这是一首吊古诗,观赏前朝古迹的零落,不禁感慨万端。首联是写因观南朝古迹吴公台而发感慨,即景生情。中间两联写古迹零落,游人罕至之悲凉。末联写江山依旧,人物不同。有人认为,最后两句有"大江东去,浪淘尽千古风流人物"之气韵。

第二联一写近景,一写远景,第三联以夕阳衬旧垒,以寒磬衬空林,旧日辉煌的场所如今是衰草寒烟,十分凄凉。在一个秋风萧瑟的日子里,诗人登上南朝旧垒吴公台。台上的寺庙已经荒凉,人踪稀少;远望山峦,皆在云罩雾缭之中。傍晚的太阳沿着旧日的堡垒缓缓下落,寺院中传出的钟磬之声慢慢向空林中扩散。秋风四起,这钟磬之声也似带有一种寒意。南朝故迹尚存,人去台空,只有长江之水,在秋日的夕阳中独自流淌。

罢官无旧业,老去恋明时。

独立三边静,轻生一剑知,

茫茫江汉上,日暮复何之。

Commanding a hundred thousand men;

Today, dismissed and dispossessed,

In your old age you remember glory.

Once, when you stood, three borders were still;

Your dagger was the scale of life.

Now, watching the great rivers, the Jiang and the Han,

On their ways in the evening, where do you go?

【白话文】 你是老了流落的征南将军,

当年曾经带领过十万雄师。

罢官返乡后没有任何产业,

年老还留恋着贤明的圣主。

你曾独自镇守三边的疆土,

舍生忘死只有宝剑才深知。

面对着汉水渺渺无边无垠,

垂暮之年的你将要去何处?

【注释】 ①驱:统帅。

②旧业:在家乡的产业。明时:对当时朝代的美称。

③三边:指汉幽、并、凉三州,其地皆在边疆、此处泛指边疆。“轻生”句意为舍身为国,出生入死,只有随身宝剑知道。

【赏析】 这是一首送别诗。诗以深挚的感情颂扬了将军的英雄气概、忠勇精神和所建的功绩,对老将晚年罢归流落的遭遇表示了无限的同情。诗的前六句,都是刻划老将的形象的,用语豪壮,如“曾驱十万师”,“独立三边静”,老将的神威形象就表现得非常突出有力。“轻生一剑知”则是表现老将如何舍身为国,英勇奋战。结尾一联,寓情于景,以景衬情,含蓄地表现老将日暮途穷的不幸遭遇,情调悲怆,感人至深。

飞鸟没何处,青山空向人。

长江一帆远,落日五湖春。

谁见汀洲上,相思愁白苹。

Still I wave my hand and sob,

For the flying bird is lost in space

Beyond a desolate green mountain....

But now the long river, the far lone sail,

five lakes, gleam like spring in the sunset;

And down an island white with duckweed

Comes the quiet of communion.

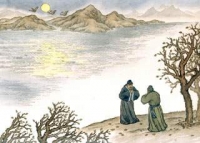

【白话文】 遥望你的船,已驶向烟水空茫的地方;

我依然不停地挥手,泪水沾湿了手巾。

你象飞鸟一样,此行真不知漂泊何处;

青山虽美,却只能增添送行人的伤心。

无尽江水载着你的船儿,渐去渐远了;

去江南欣赏:夕照下五湖春色的芳馨。

谁能看见,我眷怀故友徘徊汀洲之上?

满腔相思之苦,只能愁对河边的白苹!

【注释】 1、飞鸟:比喻远行的人。

2、没何处:侧写作者仍在凝望。

3、空向人:枉向人,意思是徒增相思。

4、落日句:指王十一到南方后,当可看到夕照下的五湖春色。五湖:这里指太湖。

5、谁见两句及上面落日句:均出梁朝柳恽《江南曲》:"汀洲采白苹,落日江南春。洞庭有归客,潇湘逢故人。故人何不返,春花复应晚。不道新知乐,只言行路远。"汀洲:水中可居之地,这里指江岸。白苹:一种水草,花白色,故名。

【赏析】 这是首送别诗,写与友人离别时的情景。友人已乘舟向烟水迷蒙的远方驶去,但诗人还在向他洒泪挥手送别。渐渐地,看不见友人的旅舟了,江面上鸟在飞着,不知它们要飞往何处;远处只有青山默默地对着诗人。朋友乘坐的船儿沿长江向远处去了,诗人在斜阳里伫立,想象着友人即将游五湖的情景。就这样离别了,谁知道诗人对朋友的悠悠相思呢?诗人借助眼前景物,通过遥望和凝思,来表达离愁别恨,手法新颖,不落俗套。

[鉴赏]

这首送别诗,着意写与友人离别时的心情。诗人借助眼前景物,通过遥望和凝思,来表达离愁别绪。手法新颖,不落俗套。

诗题虽是“饯别”,但诗中看不到饯别的场面,甚至一句离别的话语也没有提及。诗一开始,他的朋友王十一(此人名字爵里不详)已经登舟远去,小船行驶在浩渺的长江之中。诗人远望着烟水空茫的江面,频频挥手,表达自己依依之情。此时,江岸上只留下诗人自己。友人此刻又如何,读者已无从知道,但从诗人送别的举动,却可想象到江心小舟友人惜别的情景。笔墨集中凝炼,构思巧妙。诗人以“望”、“挥手”、“泪沾巾”这一系列动作,浓墨渲染了自己送别友人时的心情。他没有直抒心中所想,而是借送别处长江两岸的壮阔景物入诗,用一个“望”字,把眼前物和心中情融为一体,让江中烟水、岸边青山、天上飞鸟都来烘托自己的惆怅心情。

第三句是实写又是虚拟,诗中“飞鸟”隐喻友人的南游,写出了友人的远行难以预料,倾注了自己的关切和忧虑。“没”字,暗扣“望”。“何处”则点明凝神远眺的诗人,目光久久地追随着远去的友人,愁思绵绵,不绝如缕。真诚的友情不同于一般的客套,它不在当面应酬,而在别后思念。诗人对朋友的一片真情,正集聚在这别后的独自久久凝望上。这使人联想到《三国演义》描写刘备与徐庶分别时的情景。

然而,目力所及总是有限的。朋友远去了,再也望不到了。别后更谁相伴?只见一带青山如黛,依依向人。一个“空”字,不只点出了被送的人是远了,同时烘托出诗人此时空虚寂寞的心境。回曲跌宕之中,见出诗人借景抒情的功力。

五六两句,从字面上看,似乎只是交代了朋友远行的起止:友人的一叶风帆沿江南去,渐渐远行,抵达五湖(当指太湖)畔后休止。然而,诗句所包含的意境却不止于此。友人的行舟消逝在长江尽头,肉眼是看不到了,但是诗人的心却追随友人远去一直伴送他到达目的地。你看,在诗人的想象中,他的朋友不正在夕阳灿照的太湖畔观赏明媚的春色吗!

诗的最后,又从恍惚的神思中折回到送别的现场来。诗人站在汀洲之上,对着秋水蘋花出神,久久不忍归去,心中充满着无限愁思。情景交融,首尾相应,离思深情,悠然不尽。

(李琳)

白云依静渚,春草闭闲门。

过雨看松色,随山到水源。

溪花与禅意,相对亦忘言。

I find a footprint on the moss,

A while cloud low on the quiet lake,

Grasses that sweeten an idle door,

A pine grown greener with the rain,

A brook that comes from a mountain source –

And, mingling with Truth among the flowers,

I have forgotten what to say.

【白话文】 为请教常道士我一路寻找而来,

苔痕中可清晰辨认出我的足迹。

白云依傍着水中清静的小洲渚,

闲适的柴门却被奇花瑶草遮闭。

山雨过后欣赏山中苍松的翠色,

沿着山势行走来到溪流发源地。

溪中花影和禅意我全都能领悟,

见到常道士默然相对忘了话题。

(刘建勋)

【注释】 1、渚:水中的小洲。

2、溪花两句:因悟禅意,故也相对忘言。禅:佛教指清寂凝定的心境。

【赏析】 诗是写寻隐者不遇,却得到别的情趣,领悟到"禅意"之妙处。结构严密紧凑,层层扣紧主题。

诗题为"寻",由此而发,首两句一路"寻"来,颔联写远望和近看,"寻"到了隐士的居处。颈联写隐者不在,看松寻源,别有情趣。最后写"溪花自放"而"悟"禅理之无为,即使寻到了常道士,也只能相对忘言了。

老至居人下,春归在客先。

岭猿同旦暮,江柳共风烟。

已似长沙傅,从今又几年。

Adds to the lonely tears of an exile

Who, growing old and still in harness,

Is left here by the homing spring....

Monkeys come down from the mountains to haunt me.

I bend like a willow, when it rains on the river.

I think of Jia Yi, who taught here and died here-

And I wonder what my term shall be.

【白话文】 新年中思念家乡的心情更为急切,

独在天涯海角怎不叫我潸然落泪?

年纪已经老大了却依旧寄人篱下,

春天脚步多么轻快比我更早回归。

在岭南早晚只能与猿猴相依作伴,

或与江边杨柳共同领受风烟侵吹。

我象西汉的贾谊被贬为长沙太傅,

不知今后还要几年才有还乡机会?!

【注释】 1、春归句:春已归而自己尚未回去。

2、已似句:西汉贾谊曾为大臣所忌,贬为长沙王太傅。这里借以自喻。

【赏析】 诗人曾被贬南巴尉,身处异乡,却逢新年,伤感之情,油然而生。首联写情,新岁怀乡;颔联写景寓情,感叹春归我先;颈联即景生情,身处孤境悲愁;末联借贾谊自况,抒发贬谪悲愤。全诗抒情多于写景,无限离愁,跃然纸上。

江上月明胡雁过,淮南木落楚山多。

寄身且喜沧洲近,顾影无如白发何。

今日龙钟人共老,愧君犹遣慎风波。

Knowing of the world's ways only wine and song?....

Over the moon-edged river come wildgeese from the Tartars;

And the thinner the leaves along the Huai, the wider the southern mountains....

I ought to be glad to take my old bones back to the capital,

But what am I good for in that world, with my few white hairs?....

As bent and decrepit as you are, I am ashamed to thank you,

When you caution me that I may encounter thunderbolts.

【白话文】 平生那料还会承受优惠的诏书;世事茫然我只知学唱沉醉的歌。

江上明月高照一排排鸿雁飞过;淮南木叶零落一重重楚山真多。

寄身沧洲我真喜欢离海滨较近;顾影自怜白发丛生也无可奈何。

如今我老态龙钟不免为人共弃;愧对你呵我再被遣要小心风波。

【注释】 1、生涯:犹生计。

2、顾:回看;

3、无如:无奈。

【赏析】 作者一生中两次遭贬。诗是他第二次贬往南巴(属广东)经过江州与二友人话别时写的。诗人虽遭贬谪,却说"承优诏",这是正话反说,抒发胸中不平。明明是老态龙钟,白发丛生,顾影自怜,无可奈何,却说"寄身且喜沧洲近",把凄凉伤心掩饰,委婉地发抒不满情绪。全诗虽感叹身世,抒发悲愤,却不敢面对当权,其矛盾心绪,溢于言表。

此诗或以为是"由南巴回来过江州时作,故首句有'岂料承优诏'语"。但从末句"犹遣"看来似乎不是诏回。

秋草独寻人去后,寒林空见日斜时。

汉文有道恩犹薄,湘水无情吊岂知?

寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯!

To be mourned in Chu ten thousand years,

Can I trace your footprint in the autumn grass –

Or only slanting sunlight through the bleak woods?

If even good Emperor Wen was cold-hearted,

Could you hope that the dull river Xiang would understand you,

These desolate waters, these taciturn mountains,

When you came, like me, so far away?

【白话文】 贾谊被贬长沙,居此虽只三年;千秋万代,长给楚客留下伤悲。

古人去后,我独向秋草中觅迹;旧宅萧条,只见寒林披着余晖。

汉文帝虽是明主,却皇恩太薄,湘水无情,凭吊屈原岂有人知?

沉寂的江山,草木摇落的地方,可怜你,为何来到这海角天涯?

【注释】 1、谪宦:官吏被贬职流放。

2、栖迟:居留。

3、楚客:指贾谊,也包括自己和别的游人。长沙古属楚国境。

4、汉文句:汉文帝在历史上有明主之称,但他绐终不能重用贾谊,最后又出谊为梁怀王太傅,梁王坠马死,谊因此也抑郁而死。

5、湘水句:贾谊往长沙,渡湘水时,曾为赋以吊屈原。

【赏析】 诗似是作者赴潘州(今广东茂名市)贬所,路过长沙时所作。首联写贾谊三所谪官,落得"万古"留悲。明写贾衣,暗寓自身迁谪。颔联写古宅萧条冷落的景色,"秋草"、"寒林"、"人去"、"日斜",一派黯然气象。颈联写贾谊见疏,当年凭吊屈子。隐约联系自己而今赁吊贾谊。尾联写宅前徘徊,暮色更浓,秋色更深,抒发放逐天涯的哀惋叹喟。

全诗虽是吊古,实在伤今,借怜贾以自怜。语方含蓄蕴藉,感情哀楚动人。

[鉴赏]

这是一篇堪称唐诗精品的七律。诗的内容,与作者的迁谪生涯有关。刘长卿“刚而犯上,而遭迁谪”(高仲武《中兴间气集》)。第一次迁谪在唐肃宗至德三年(758)春天,由苏州长洲县尉被贬为潘州南巴(今广东茂名南)县尉;

第二次在唐代宗大历八年(773)至十二年间的一个深秋,因被诬陷,由淮西鄂岳转运留后被贬为睦州(浙江建德)司马。从这首诗所描写的深秋景象来看,诗当作于第二次迁谪来到长沙的时候,那时正是秋冬之交,与诗中节令恰相符合。

在一个深秋的傍晚,诗人只身来到长沙贾谊的故居。贾谊,是汉文帝时著名的政论家,因被权贵中伤,出为长沙王太傅三年。后虽被召回京城,但不得大用,抑郁而死。类似的遭遇,使刘长卿伤今怀古,感慨万千,而吟哦出这首律诗。“三年谪宦此栖迟,万古惟留楚客悲。”“三年谪宦”,只落得“万古”留悲,上下句意钩连相生,呼应紧凑,给人以抑郁沉重的悲凉之感。“此”字,点出了“贾谊宅”。“栖迟”,象鸟儿那样的敛翅歇息,飞不起来,这种生活本就是惊惶不安的,用以暗喻贾谊的侘傺失意,是恰切的。“楚客”,流落在楚地的客子,标举贾谊的身分。一个“悲”字,直贯篇末,奠定了全诗凄怆忧愤的基调,不仅切合贾谊的一生,也暗寓了刘长卿自己迁谪的悲苦命运。

“秋草独寻人去后,寒林空见日斜时。”颔联是围绕题中的“过”字展开描写的。“秋草”,“寒林”,“人去”,“日斜”,渲染出故宅一片萧条冷落的景色,而在这样的氛围中,诗人还要去“独寻”,一种景仰向慕、寂寞兴叹的心情,油然而生。寒林日斜,不仅是眼前所见,也是贾谊当时的实际处境,也正是李唐王朝危殆形势的写照。益以“空见”二字,更进一层地把哲人其萎,回天乏术、无可奈何的痛苦和怅惘,抒写得沁人心脾。这两句诗还化用了贾谊《鵩鸟赋》的句子。贾谊在长沙时,看到古人以为不祥的鵩鸟,深感自己的不幸,因而在赋中发出了“庚子日斜兮,鵩集余舍”、“野鸟入室兮,主人将去”的感喟。刘长卿借用其字面,创造了“人去后”、“日斜时”的倍觉黯然的气氛。

“汉文有道恩犹薄,湘水无情吊岂知?”颈联从贾谊的见疏,隐隐联系到自己。出句要注意一个“有道”,一个“犹”字。号称“有道”的汉文帝,对贾谊尚且这样薄恩,那么,当时昏聩无能的唐代宗,对刘长卿当然更谈不上什么恩遇了;刘长卿的一贬再贬,沉沦坎坷,也就是必然的了。这就是所谓“言外之意”。诗人将暗讽的笔触曲折地指向当今皇上,手法是相当高妙的。接着,笔锋一转,写出了这一联的对句“湘水无情吊岂知”。这也是颇得含蓄之妙的。湘水无情,流去了多少年光。楚国的屈原哪能知道上百年后,贾谊会来到湘水之滨吊念自己(贾谊写有《吊屈原赋》);西汉的贾谊更想不到近千年后的刘长卿又会迎着萧瑟的秋风来凭吊自己的遗址。后来者的心曲,恨不起古人于地下来倾听,当世更有谁能理解呢!诗人由衷地在寻求知音,那种抑郁无诉、徒呼负负的心境,刻画得如此动情,如此真切。

“寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯!”读此尾联的出句,好象刘长卿就站在我们面前。他在宅前徘徊,暮色更浓了,江山更趋寂静。一阵秋风掠过,黄叶纷纷飘落,在枯草上乱舞。这幅荒村日暮图,不正是刘长卿活动的典型环境?它象征着当时国家的衰败局势,与第四句的“日斜时”映衬照应,加重了诗篇的时代气息和感情色彩。“君”,既指代贾谊,也指代刘长卿自己;“怜君”,不仅是怜人,更是怜己。“何事到天涯”,可见二人原本不应该放逐到天涯。

这里的弦外音是:我和您都是无罪的呵,为什么要受到这样严厉的惩罚!这是对强加在他们身上的不合理现实的强烈控诉。读着这故为设问的结尾,仿佛看到了诗人抑制不住的泪水,听到了诗人一声声伤心哀惋的叹喟。

这首怀古诗表面上咏的是古人古事,实际上还是着眼于今人今事,字里行间处处有诗人的自我在,但这些又写得不那么露,而是很讲究含蓄蕴藉的,诗人善于把自己的身世际遇、悲愁感兴,巧妙地结合到诗歌的形象中去。于曲折处微露讽世之意,给人以警醒的感觉。

(徐竹心)

汉口夕阳斜渡鸟,洞庭秋水远连天。

孤城背岭寒吹角,独树临江夜泊船。

贾谊上书忧汉室,长沙谪去古今怜。

Yet the landscape is blurred toward my friend in Chu....

Birds in the slanting sun cross Hankou,

And the autumn sky mingles with Lake Dongting.

...From a bleak mountain wall the cold tone of a bugle

Reminds me, moored by a ruined fort,

That Jia Yi's loyal plea to the House of Han

Banned him to Changsha, to be an exile.

【白话文】 鹦鹉洲在长江中浮沉,无浪也无烟;我这楚客思念中丞,心绪更加渺远。

汉口斜映着夕阳,飞鸟都纷纷归巢;洞庭湖的秋水,烟波浩渺远接蓝天。

汉阳城后的山岭,传来悲凉的号角;滨临江边的独树旁,夜里泊着孤船。

当年贾谊上书文帝,全是忧心汉室;他却被贬谪居长沙,古今谁不衰怜!

【注释】 1、汀洲:水中可居之地,指鹦鹉洲。

2、楚客:指到此的旅人。夏口古属楚国境。

3、孤城:指汉阳城,城后有山。

4、角:古代军队中的一种吹乐器。

【赏析】 这首诗仍然是遭贬后抚景感怀之作。诗意与前一首诗相同,借怜贾谊贬谪长沙,以喻自己的遭贬谪。全诗以写景为主,但处处切题,以"汀洲"切鹦鹉洲,以"汉口"切夏口,以"孤城"切岳阳。最后即景生情,抒发被贬南巴的感慨,揭示出向元中丞寄诗的意图。

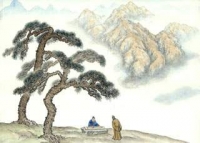

荷笠带斜阳,青山独归远。

Comes the low sound of an evening bell,

While the hat of a pilgrim carries the sunset

Farther and farther down the green mountain.

【白话文】 在苍翠的竹林寺院中,远远传来深沉的晚钟。

他身背斗笠披着晚霞,独自归向青山最深重。

【注释】 1、杳杳:深远貌。

2、荷:负。

【赏析】 这首小诗,是写诗人送名诗僧灵澈返回竹林寺的情景。诗的意境清晰,画面秀美,人物动人。诗人即景生情,构思精湛。先写寺院传来暮钟声声,勾起人的思绪,再写灵澈归去,诗人目送。表达了诗人对灵澈的真挚情谊。诗一反送别感伤之态,而富于清淡雅气,成为中唐山水诗的名篇之一。

[鉴赏]

灵澈上人是中唐时期一位著名诗僧,俗姓汤,字源澄,会稽(今浙江绍兴)人,出家的本寺就在会稽云门山云门寺。竹林寺在润州(今江苏镇江),是灵澈此次游方歇宿的寺院。这首小诗写诗人在傍晚送灵澈返竹林寺时的心情。它即景抒情,构思精致,语言精炼,素朴秀美,所以为中唐山水诗的名篇。

前二句想望苍苍山林中的灵澈归宿处,远远传来寺院报时的钟响,点明时已黄昏,仿佛催促灵澈归山。后二句即写灵澈辞别归去情景。灵澈戴着斗笠,披带夕阳余晖,独自向青山走去,越来越远。“青山”即应首句“苍苍竹林寺”,点出寺在山林。“独归远”显出诗人伫立目送,依依不舍,结出别意。全诗表达了诗人对灵澈的深挚的情谊,也表现出灵澈归山的清寂的风度。送别往往黯然情伤,但这首送别诗却有一种闲淡的意境。

刘长卿和灵澈相遇又离别于润州,大约在唐代宗大历四、五年间(769—770)。刘长卿自从上元二年(761)从贬谪南巴(今广东茂名南)归来,一直失意待官,心情郁闷。灵澈此时诗名未著,云游江南,心情也不大得意,在润州逗留后,将返回浙江。一个宦途失意客,一个方外归山僧,在出世入世的问题上,可以殊途同归,同有不遇的体验,共怀淡泊的胸襟。这首小诗表现的就是这样一种境界。

精美如画,是这首诗的明显特点。但这帧画不仅以画面上的山水、人物动人,而且以画外的诗人自我形象,令人回味不尽。那寺院传来的声声暮钟,触动诗人的思绪;这青山独归的灵澈背影,勾惹诗人的归意。耳闻而目送,心思而神往,正是隐藏在画外的诗人形象。他深情,但不为离别感伤,而由于同怀淡泊;他沉思,也不为僧儒殊途,而由于趋归意同。这就是说,这首送别诗的主旨在于寄托着、也表露出诗人不遇而闲适、失意而淡泊的情怀,因而构成一种闲淡的意境。十八世纪法国狄德罗评画时说过:“凡是富于表情的作品可以同时富于景色,只要它具有尽可能具有的表情,它也就会有足够的景色。”(《绘画论》)此诗如画,其成功的原因亦如绘画,景色的优美正由于抒情的精湛。

(倪其心)

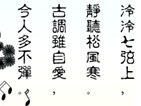

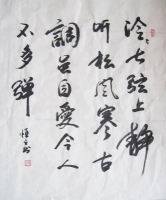

古调虽自爱,今人多不弹。

Of a cold wind in the pines,

Singing old beloved songs

Which no one cares for any more.

【白话文】 凄清的音乐发自七弦古琴,静静细听是风入松的古音。

我就爱这令人神往的古曲,只可惜如今世上不太流行。

【注释】 1、泠泠:洋溢貌。

2、七弦:古琴有七条弦,故称七弦琴。

3、松风寒:松风,琴曲名,指《风入松》曲。寒:凄清的意思。

【赏析】 这是一首借咏古调的冷落,不为人所重视,来抒发怀才不遇,世少知音的小诗。前两句描摹音乐境界,后两句抒发情怀。全诗从对琴声的赞美,转而对时尚慨叹,流露了诗人孤高自赏,不同凡俗,稀有知音的情操。

[鉴赏]

诗题一作“弹琴”,《刘随州集》为“听弹琴”。从诗中“静听”二字细味,题目以有“听”字为妥。

琴是我国古代传统民族乐器,由七条弦组成,所以首句以“七弦”作琴的代称,意象也更具体。“泠泠”形容琴声的清越,逗起“松风寒”三字。“松风寒”以风入松林暗示琴声的凄清,极为形象,引导读者进入音乐的境界。“静听”二字描摹出听琴者入神的情态,可见琴声的超妙。高雅平和的琴声,常能唤起听者水流石上、风来松下的幽清肃穆之感。而琴曲中又有《风入松》的调名,一语双关,用意甚妙。

如果说前两句是描写音乐的境界,后两句则是议论性抒情,牵涉到当时音乐变革的背景。汉魏六朝南方清乐尚用琴瑟。而到唐代,音乐发生变革,“燕乐”成为一代新声,乐器则以西域传入的琵琶为主。“琵琶起舞换新声”的同时,公众的欣赏趣味也变了。受人欢迎的是能表达世俗欢快心声的新乐。穆如松风的琴声虽美,如今毕竟成了“古调”,又有几人能怀着高雅情致来欣赏呢?言下便流露出曲高和寡的孤独感。“虽”字转折,从对琴声的赞美进入对时尚的感慨。“今人多不弹”的“多”字,更反衬出琴客知音者的稀少。有人以此二句谓今人好趋时尚不弹古调,意在表现作者的不合时宜,是很对的。刘长卿清才冠世,一生两遭迁斥,有一肚皮不合时宜和一种与流俗落落寡合的情调。他的集中有《幽琴》(《杂咏八首上礼部李侍郎》之一)诗曰:“月色满轩白,琴声宜夜阑。飗飗青丝上,静听松风寒。古调虽自爱,今人多不弹。向君投此曲,所贵知音难。”其中四句就是这首听琴绝句。“所贵知音难”也正是诗的题旨之所在。“作诗必此诗,定知非诗人”,诗咏听琴,只不过借此寄托一种孤芳自赏的情操罢了。

(周啸天)

莫买沃洲山,时人已知处。

Be tenants in this world of ours? –

Or you still live on Wuzhou Mountain,

Now that people are coming here?

【白话文】 你是行僧象孤云和野鹤,怎能在人世间栖居住宿?

要归隐请别买沃洲名山,那里是世人早知的去处。

【注释】 1、沃洲山:在今浙江新昌县东,相传僧支遁曾于此放鹤养马,道家以为第十二福地。

又名送方外上人

【赏析】 这是一首送行诗,诗中的上人,即灵澈。诗意在说明沃洲是世人熟悉的名山,即要归隐,就别往这样的俗地。隐含揶揄灵澈之入山不深。

柴门闻犬吠,风雪夜归人。

【赏析】 这首诗用极其凝炼的诗笔,描画出一幅以旅客暮夜投宿、山家风雪人归为素材的寒山夜宿图。诗是按时间顺序写下来的。首句写旅客薄暮在山路上行进时所感,次句写到达投宿人家时所见,后两句写入夜后在投宿人家所闻。每句诗都构成一个独立的画面,而又彼此连属。诗中有画,画外见情。

诗的开端,以“日暮苍山远”五个字勾画出一个暮色苍茫、山路漫长的画面。诗句中并没有明写人物,直抒情思,但使读者感到其人呼之欲出,其情浮现纸上。这里,点活画面、托出诗境的是一个“远”字。它给人以暗示,引人去想象。从这一个字,读者自会想见有人在暮色来临的山路上行进,并推知他的孤寂劳顿的旅况和急于投宿的心情。接下来,诗的次句使读者的视线跟随这位行人,沿着这条山路投向借宿人家。天寒白屋贫”是对这户人家的写照;而一个“贫”字,应当是从遥遥望见茅屋到叩门入室后形成的印象。上句在“苍山远”前先写“日暮”,这句则在“白屋贫”前先写“天寒”,都是增多诗句层次、加重诗句分量的写法。漫长的山路,本来已经使人感到行程遥远,又眼看日暮,就更觉得遥远;简陋的茅屋,本来已经使人感到境况贫穷,再时逢寒冬,就更显出贫穷。而联系上下句看,这一句里的“天寒”两字,还有其承上启下作用。承上,是进一步渲染日暮路遥的行色;启下,是作为夜来风雪的伏笔。

这前两句诗,合起来只用了十个字,已经把山行和投宿的情景写得神完气足了。后两句诗“柴门闻犬吠,风雪夜归人”,写的是借宿山家以后的事。在用字上,“柴门”上承“白屋”,“风雪”遥承“天寒”,而“夜”则与“日暮”衔接。这样,从整首诗来说,虽然下半首另外开辟了一个诗境,却又与上半首紧紧相扣,不使读者感到上下脱节。但这里,在承接中又有跳越。看来,“闻犬吠”既在夜间,山行劳累的旅人多半已经就寝;而从暮色苍茫到黑夜来临,从寒气侵人到风雪交作,从进入茅屋到安顿就寝,中间有一段时间,也应当有一些可以描写的事物,可是诗笔跳过了这段时间,略去了一些情节,既使诗篇显得格外精炼,也使承接显得更加紧凑。诗人在取舍之间是费了一番斟酌的。如果不下这番剪裁的功夫,也许下半首诗应当进一步描写借宿人家境况的萧条,写山居的荒凉和环境的静寂,或写夜间风雪的来临,再不然,也可以写自己的孤寂旅况和投宿后静夜所思。但诗人撇开这些不去写,出人意外地展现了一个在万籁俱寂中忽见喧闹的犬吠人归的场面。这就在尺幅中显示变化,给人以平地上突现奇峰之感。

就写作角度而言,前半首诗是从所见之景着墨,后半首诗则是从所闻之声下笔的。因为,既然夜已来临,人已就寝,就不可能再写所见,只可能写所闻了。“柴门”句写的应是黑夜中、卧榻上听到的院内动静;“风雪”句应也不是眼见,而是耳闻,是因听到各种声音而知道风雪中有人归来。这里,只写“闻犬吠”,可能因为这是最先打破静夜之声,也是最先入耳之声,而实际听到的当然不只是犬吠声,应当还有风雪声、叩门声、柴门启闭声、家人回答声,等等。这些声音交织成一片,尽管借宿之人不在院内,未曾目睹,但从这一片嘈杂的声音足以构想出一幅风雪人归的画面。

诗写到这里,含意不伸,戛然而止,没有多费笔墨去说明倾听这些声音、构想 这幅画面的借宿之人的感想,但从中透露的山居荒寒之感,由此触发的旅人静夜之情,都不言自见,可想而知了。

(陈邦炎)

![29a.jpg 风雪夜归人。 [作者简介]

点击图片查看详情](http://oson.ca/upload/images11/cache/05fad3590dbb1c736ddfb2e34c4a4d93.jpg)