散发乘夕凉,开轩卧闲敞。

荷风送香气,竹露滴清响。

欲取鸣琴弹,恨无知音赏。

感此怀故人,中宵劳梦想。

In the east from the lake the slow moon rises.

I loosen my hair to enjoy the evening coolness

And open my window and lie down in peace.

The wind brings me odours of lotuses,

And bamboo-leaves drip with a music of dew....

I would take up my lute and I would play,

But, alas, who here would understand?

And so I think of you, old friend,

O troubler of my midnight dreams!

【白话文】 夕阳忽然间落下了西山,东边池角明月渐渐东上。

披散头发今夕恰好乘凉,开窗闲卧多么清静舒畅。

清风徐徐送来荷花幽香,竹叶轻轻滴下露珠清响。

心想取来鸣琴轻弹一曲,只恨眼前没有知音欣赏。

感此良宵不免怀念故友,只能在夜半里梦想一场。

【注释】 山光:山上的日光。

池月:即池边月色。

轩:窗。

闲敞:闲静敞亮。

【赏析】 浩然诗的特色是“遇景入咏,不拘奇抉异”(皮日休),虽只就闲情逸致作清描淡写,往往能引人渐入佳境。《夏日南亭怀辛大》是有代表性的名篇。

诗的内容可分两部分,即写夏夜水亭纳凉的清爽闲适,同时又表达对友人的怀念。“山光忽西落,池月渐东上”,开篇就是遇景入咏,细味却不止是简单写景,同时写出诗人的主观感受。“忽”、“渐”二字运用之妙,在于它们不但传达出夕阳西下与素月东升给人实际的感觉(一快一慢);而且,“夏日”可畏而“忽”落,明月可爱而“渐”起,只表现出一种心理的快感。“池”字表明“南近水亭台,不仅“先得月”,而且是先退凉的。诗人沐浴之后,洞开亭户,“散发”不梳,靠窗而卧,使人想起陶潜的一段名言:“五六月中北窗下卧,遇凉风暂至,自谓是羲皇上人。”(《与子俨等疏》)三四句不但写出一种闲情,同时也写出一种适意──来自身心两方面的快感。进而,诗人从嗅觉、听觉两方面继续写这种快感:“荷风送香气,竹露滴清响。”荷花的香气清淡细微,所以“风送”时闻,竹露滴在池面其声清脆,所以是“清响”。滴水可闻,细香可嗅,使人感到此外更无声息。诗句表达的境界宜乎“一时叹为清绝”(沈德潜《唐诗别裁》)。写荷以“气”,写竹以“响”,而不及视觉形象,恰是夏夜给人的真切感受。

“竹露滴清响”,那样悦耳清心。这天籁似对诗人有所触动,使他想到音乐,“欲取鸣琴弹”了。琴,这古雅平和的乐器,只宜在恬淡闲适的心境中弹奏。据说古人弹琴,先得沐浴焚香,屏去杂念。而南亭纳凉的诗人此刻,已自然进入这种心境,正宜操琴。“欲取”而未取,舒适而不拟动弹,但想想也自有一番乐趣。不料却由 “鸣琴”之想牵惹起一层淡淡的怅惘。象平静的井水起了微澜。相传楚人钟子期通晓音律。伯牙鼓琴,志在高山,子期品道:“巍巍乎若太山”;志在流水,子期品道:“汤汤乎若流水。”子期死而伯牙绝弦,不复演奏。(见《吕氏春秋.本味》)这就是“知音”的出典。由境界的清幽绝俗而想到弹琴,由弹琴想到“知音”,而生出“恨无知音赏”的缺憾,这就自然而然地由水亭纳凉过渡到怀人上来。此时,诗人是多么希望有朋友在身边,闲话清淡,共度良宵。可人期不来,自然会生出惆怅。“怀故人”的情绪一直带到睡下以后,进入梦乡,居然会见了亲爱的朋友。诗以有情的梦境结束,极有余味。

孟浩然善于捕捉生活中的诗意感受。此诗不过写一种闲适自得的情趣,兼带点无知音的感慨,并无十分厚重的思想内容;然而写各种感觉细腻入微,诗味盎然。文字如行云流水,层递自然,由境及意而达于浑然一体,极富于韵味。诗的写法上又吸收了近体的音律、形式的长处,中六句似对非对,具有素朴的形式美;而诵读起来谐于唇吻,又“有金石宫商之声”(严羽《沧浪诗话》)。(周啸天)

相望试登高,心随雁飞灭。

愁因薄暮起,兴是清秋发。

时见归村人,沙行渡头歇。

天边树若荠,江畔舟如月。

何当载酒来,共醉重阳节。

You have found your hermitage of peace;

And now, as I climb this mountain to see you,

High with the wildgeese flies my heart.

The quiet dusk might seem a little sad

If this autumn weather were not so brisk and clear;

I look down at the river bank, with homeward-bound villagers

Resting on the sand till the ferry returns;

There are trees at the horizon like a row of grasses

And against the river's rim an island like the moon

I hope that you will come and meet me, bringing a basket of wine --

And we'll celebrate together the Mountain Holiday.

【白话文】 面对北山岭上白云起伏霏霏,

我这隐者自己能把欢欣品味。

我试着登上高山是为了遥望,

心情早就随着鸿雁远去高飞。

忧愁每每是薄暮引发的情绪,

兴致往往是清秋招致的氛围。

在山上时时望见回村的人们,

走过沙滩坐在渡口憩息歇累。

远看天边的树林活象是荠菜,

俯视江畔的沙洲好比是弯月。

什么时候你能载酒到这里来,

重阳佳节咱们开怀畅饮共醉。

【注释】 万山:襄阳西北十里,又称方山、蔓山、汉皋山等。一作“兰山”,误。张五:一作张子容,兄弟排行不对,张子容排行第八。

北山:万山在襄阳以北。

试:一作“始”。“心随”一句:又作“心飞逐鸟灭”、“心随飞雁灭”、“心随鸟飞灭”等。

清秋:一作“清境”。

平沙:又作“沙行”。

舟:又作“洲”。

【赏析】 这是一首临秋登高远望,怀念旧友的诗。开头四句,先点自悦,然后登山望张五;五、六两句点明秋天节气;七、八两句写登山望见山下之人;九、十两句,写远望所见;最后两句写自己的希望。

全诗情随景生,以景烘情,情景交融,浑为一体。“情飘逸而真挚,景情淡而优美。”诗人怀故友而登高,望飞雁而孤寂,临薄暮而惆怅,处清秋而发兴,自然希望挚友到来一起共度佳节。“愁因薄暮起,兴是清秋发”,“天边树若荠,江畔洲如月”,细细品尝,够人玩味。

[鉴赏]

这是一首怀人之作。张五名子容,隐居于襄阳岘山南约两里的白鹤山。孟浩然园庐在岘山附近,因登岘山对面的万山以望张五,并写诗寄意。全诗情随景生,而景又烘托情,两者紧密联系,真做到了情景交融,浑为一体。情飘逸而真挚,景清淡而优美,为孟诗代表作之一。

晋代陶弘景《答诏问山中何所有》云:“山中何所有,岭上多白云。只可自怡悦,不堪持赠君。”孟浩然这首诗开头两句就从陶诗脱化而来。

三四两句起,进入题意。“相望”表明了对张五的思念。由思念而“登万山”远望,望而不见友人,但见北雁南飞。诗人的心啊,似乎也随鸿雁飞去,消逝在遥远的天际。这是写景,又是抒情,情景交融。雁也看不见了,而又近黄昏时分,心头不禁泛起淡淡的哀愁,然而,清秋的山色却使人逸兴勃发。

“时见归村人,平沙渡头歇,天边树若荠,江畔洲如月”,是写从山上四下眺望。天至薄暮,村人劳动一日,三三两两逐渐归来。他们有的行走于沙滩,有的坐歇于渡头。显示出人们的行动从容不迫,带有几分悠闲。再放眼向远处望去,一直看到“天边”,那天边的树看去细如荠菜,而那白色的沙洲,在黄昏的朦胧中却清晰可见,似乎蒙上了一层月色。

这四句诗是全篇精华所在。在这些描述中,作者既未着力刻画人物的动作,也未着力描写景物的色彩。用朴素的语言,如实地写来,是那样平淡,那样自然。既能显示出农村的静谧气氛,又能表现出自然界的优美景象。正如皮日休所谓:“遇景入咏,不拘奇抉异。……涵涵然有云霄之兴,若公输氏当巧而不巧者也。”沈德潜评孟诗为“语淡而味终不薄”,这实为孟诗的重要特征之一。

在这四句诗里,作者创造出一个高远清幽的境界,这同“松月生夜凉,风泉满清听”、“微云淡河汉,疏雨滴梧桐”、“野旷天低树,江清月近人”等诗的意境,是颇为近似的。正所谓“每诵之,有泉流石上、风来松下之音”。这代表了孟诗风格的一个重要方面。

“何当载酒来,共醉重阳节”,照应开端数句。既明点出“秋”字,更表明了对张五的思念,从而显示出友情的真挚。

(李景白)

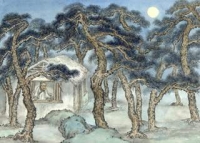

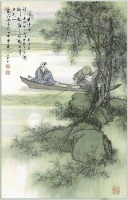

松月生夜凉,风泉满清听。

樵人归欲尽,烟鸟栖初定。

之子期宿来,孤琴候萝径。

Valley after valley is shadowy and dim....

And now through pine-trees come the moon and the chill of evening,

And my ears feel pure with the sound of wind and water

Nearly all the woodsmen have reached home,

Birds have settled on their perches in the quiet mist....

And still -- because you promised -- I am waiting for you, waiting,

Playing lute under a wayside vine.

【注释】 ①业师:法名业的僧人。师是对僧人的尊称。山房:指僧舍。丁大:丁凤。大是其排行第一。

②壑:山谷。倏(shū):突然。暝:昏暗。

③烟鸟:幕烟中的归鸟。

④之子:这个人,指丁大。宿:隔夜:萝径:藤萝悬垂的小路。

【赏析】 本诗写在山径等待友人而友人不至的情景,诗中所写薄暮中的山中景色极有特色:西下的夕阳,忽然昏冥的群山,清凉的夜月,风声泉响,樵人尽归,飞鸟投林。傍晚山中清幽的景色,写得极为动人,与人相约,久等不至,作者抱琴独自伫立,耐心静候,充分表露了作者闲适的心境和对朋友的信任。

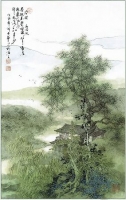

人随沙路向江村,余亦乘舟归鹿门。

鹿门月照开烟树,忽到庞公栖隐处。

岩扉松径长寂寥,惟有幽人自来去。

I hear people at the fishing-town stumble aboard the ferry,

While others follow the sand-bank to their homes along the river.

...I also take a boat and am bound for Lumen Mountain --

And soon the Lumen moonlight is piercing misty trees.

I have come, before I know it, upon an ancient hermitage,

The thatch door, the piney path, the solitude, the quiet,

Where a hermit lives and moves, never needing a companion.

【白话文】 山寺钟声鸣响,天色已近黄昏,渔梁渡头,一片争渡的喧哗声。

人们沿着沙岸,向着江村走去,我也乘着小船,摇橹回到鹿门。

鹿门月光照亮轻烟缭绕的树木,我忽然来到了庞公隐居的住处。

岩壁当门对着松林长径多寂寥,只有我这个幽人在此自来自去。

【注释】 ①鹿门:山名,在今湖北襄阳县东南三十里。孟浩然曾长期在此隐居。

②渔梁:沙洲名,在鹿门山的沔水中。喧:喧哗声。

③开烟树:鹿门山上的树被暮色笼罩,看不分明,在月光照耀下重新显现出来。庞公:即庞德公,汉末隐士。

④岩扉松径:岩壁当门,松林夹路。幽人:隐者,此是诗人自己。

钟鸣: 一作鸣钟

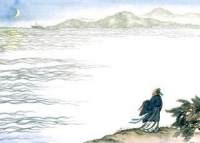

【赏析】 孟浩然善于表现一种冷寂的境界,这首诗是一个典型的例子。诗人黄昏从渔梁渡口乘船回鹿门山,渡口人们争渡的热闹场面和自己回山时山中的幽静景象,形成对比,突出的是后者,表现了诗人心境的恬静和隐者无拘无束的自由生活。但其中也蕴含着一种淡淡的幽怨。

[鉴赏]

孟浩然家在襄阳城南郊外,岘山附近,汉江西岸,名曰“南园”或“涧南园”。题中鹿门山则在汉江东岸,沔水南畔与岘山隔江相望,距离不远,乘船前往,数时可达。汉末著名隐士庞德公,因拒绝征辟,携家隐居鹿门山,从此鹿门山就成了隐逸圣地。孟浩然早先一直隐居岘山南园的家里,四十岁赴长安谋仕不遇,游历吴、越数年后返乡,决心追步乡先贤庞德公的行迹,特为在鹿门山辟一住处。偶尔也去住住,其实是个标榜归隐性质的别业,所以题曰“夜归鹿门”,虽有纪实之意,而主旨却在标明这首诗是歌咏归隐的情怀志趣。

“渔梁”是地名,诗人从岘山南园渡汉江往鹿门,途经沔水口,可以望见渔梁渡头。首二句即写傍晚江行见闻,听着山寺传来黄昏报时的钟响,望见渡口人们抢渡回家的喧闹。这悠然的钟声和尘杂的人声,显出山寺的僻静和世俗的喧闹,两相对照,唤起联想,使诗人在船上闲望沉思的神情,潇洒超脱的襟怀,隐然可见。三、四句就说世人回家,自己离家去鹿门,两样心情,两种归途,表明自己隐逸的志趣,恬然自得。五、六句是写夜晚攀登鹿门山山路,“鹿门月照开烟树”,朦胧的山树被月光映照得格外美妙,诗人陶醉了。忽然,很快地,仿佛在不知不觉中就到了归宿地,原来庞德公就是隐居在这里,诗人恍然了。这微妙的感受,亲切的体验,表现出隐逸的情趣和意境,隐者为大自然所融化,至于忘乎所以。末二句便写“庞公栖隐处”的境况,点破隐逸的真谛。这“幽人”,既指庞德公,也是自况,因为诗人彻底领悟了“遁世无闷”的妙趣和真谛,躬身实践了庞德公“采药不返”的道路和归宿。在这个天地里,与尘世隔绝,惟山林是伴,只有他孤独一人寂寞地生活着。

显然,这首诗的题材是写“夜归鹿门,读来颇象一则随笔素描的山水小记。但它的主题是抒写清高隐逸的情怀志趣和道路归宿。诗中所写从日落黄昏到月悬夜空,从汉江舟行到鹿门山途,实质上是从尘杂世俗到寂寥自然的隐逸道路。

诗人以谈心的语调,自然的结构,省净的笔墨,疏豁的点染,真实地表现出自己内心的体验和感受,动人地显现出恬然超脱的隐士形象,形成一种独到的意境和风格。前人说孟浩然诗“气象清远,心悰孤寂”,而“出语洒落,洗脱凡近”(《唐音癸签》引徐献忠语)。这首七古倒很能代表这些特点。从艺术上看,诗人把自己内心体验感受,表现得平淡自然,优美真实,技巧老到,深入浅出,是成功的,也是谐和的。也正因为诗人真实地抒写出隐逸情趣,脱尽尘世烟火,因而表现出消极避世的孤独寂寞的情绪。

(倪其心)

气蒸云梦泽,波撼岳阳城。

欲济无舟楫,端居耻圣明。

坐观垂钓者,徒有羡鱼情。

Are of a single air with heaven,

And a mist from the Yun and Meng valleys

Has beleaguered the city of Youzhou.

I should like to cross, but I can find no boat.

...How ashamed I am to be idler than you statesmen,

As I sit here and watch a fisherman casting

And emptily envy him his catch.

【白话文】 八月洞庭湖水盛涨浩渺无边,

水天含混迷迷蒙蒙接连太空。

云梦二泽水气蒸腾白白茫茫,

波涛汹涌似乎把岳阳城撼动。

我想渡水苦于找不到船与桨,

圣明时代闲居委实羞愧难容。

闲坐观看别人辛勤临河垂钓,

只能白白羡慕别人得鱼成功。

(刘建勋)

【注释】 ①涵虚:指水映天空。混太清:与天空混为一体。此指水天一色。

②云梦泽:古泽名,故址在今湖北安陆一带。

③端居:指闲居无事。

④羡鱼情:这里诗人借以表达自己出仕的愿望。典出《淮南子·说林训》:“临河而羡鱼,不如归家织网。”

【赏析】 这首诗是歌咏洞庭湖景色的名篇。先写洞庭湖汪洋浩荡,一望无际,气蒸荆楚,波震岳阳的壮观,气势雄伟,形象鲜明,表现了诗人开阔的胸襟。再由眼前景物的触发转向抒情。诗人面对浩淼无垠的湖水,想到自己功名未遂,空有出仕的愿望,无人引荐,就好像欲渡洞庭而无舟船一样,希望张九龄援引,委婉含蓄地表达了自己的心愿。

[鉴赏]

这是一首干谒诗。唐玄宗开元二十一年(733),孟浩然西游长安,写了这首诗赠当时在相位的张九龄,目的是想得到张的赏识和录用,只是为了保持一点身分,才写得那样委婉,极力泯灭那干谒的痕迹。

秋水盛涨,八月的洞庭湖装得满满的,和岸上几乎平接。远远望去,水天一色,洞庭湖和天空接合成了完完整整的一块。开头两句,写得洞庭湖极开朗也极涵浑,汪洋浩阔,与天相接,润泽着千花万树,容纳了大大小小的河流。

三、四句实写湖。“气蒸”句写出湖的丰厚的蓄积,仿佛广大的沼泽地带,都受到湖的滋养哺育,才显得那样草木繁茂,郁郁苍苍。而“波撼”两字放在“岳阳城”上,衬托湖的澎湃动荡,也极为有力。人们眼中的这一座湖滨城,好象瑟缩不安地匍伏在它的脚下,变得异常渺小了。这两句被称为描写洞庭湖的名句。但两句仍有区别:上句用宽广的平面衬托湖的浩阔,下句用窄小的立体来反映湖的声势。诗人笔下的洞庭湖不仅广大,而且还充满活力。

下面四句,转入抒情。“欲济无舟楫”,是从眼前景物触发出来的,诗人面对浩浩的湖水,想到自己还是在野之身,要找出路却没有人接引,正如想渡过湖去却没有船只一样。“端居耻圣明”,是说在这个“圣明”的太平盛世,自己不甘心闲居无事,要出来做一番事业。这两句是正式向张丞相表白心事,说明自己目前虽然是个隐士,可是并非本愿,出仕求官还是心焉向往的,不过还找不到门路而已。

于是下面再进一步,向张丞相发出呼吁。“垂钓者”暗指当朝执政的人物,其实是专就张丞相而言。这最后两句,意思是说:执政的张大人啊,您能出来主持国政,我是十分钦佩的,不过我是在野之身,不能追随左右,替你效力,只有徒然表示钦羡之情罢了。这几句话,诗人巧妙地运用了“临渊羡鱼,不如退而结网”(《淮南子·说林训》)的古语,另翻新意;而且“垂钓”也正好同“湖水”照应,因此不大露出痕迹,但是他要求援引的心情是不难体味的。

作为干谒诗,最重要的是要写得得体,称颂对方要有分寸,不失身分。措辞要不卑不亢,不露寒乞相,才是第一等文字。这首诗委婉含蓄,不落俗套,艺术上自有特色。

(刘逸生)

江山留胜迹,我辈复登临。

水落鱼梁浅,天寒梦泽深。

羊公碑尚在,读罢泪沾襟。

Ancient, modern, to and fro,

Rivers and mountains are changeless in their glory

And still to be witnessed from this trail.

Where a fisher-boat dips by a waterfall,

Where the air grows colder, deep in the valley,

The monument of Yang remains;

And we have wept, reading the words.

【白话文】 人间世事不停地交替变换,

一代接一代永远今来古往。

江山保留着历代有名胜迹,

而今我们又重新登临观赏。

冬末水位降低了渔塘很浅,

天寒云梦泽更加深湛浩荡。

羊祜堕泪碑依然巍峨矗立,

读罢碑文泪沾襟无限感伤。

【注释】 ①岘山:一名岘首山,在今湖北襄阳县南。

②复登临:对羊祜曾登岘山而言。登临:登山观看。

③鱼梁:沙洲名,在襄阳鹿门山的沔水中。梦泽:云梦泽,古泽名,故址在今湖北安陆一带。

④羊公碑:晋人羊祜之碑。

【赏析】 作者求仕不遇,心情苦闷。他登上岘山,想到羊祜当年的心境,想起羊祜说过的“登此山者多矣,皆烟灭无闻”的话,与自己的处境正相吻合。“烟灭无闻”正是对自己遭遇的写照,触景生情,倍感悲伤,不禁潸然下泪。全诗借古抒怀,感情深沉。

诗意在吊古感今,开首二句揭题。第三句的"江山胜迹"照应"人事代谢";第四句的"我辈登临"照应"往来古今"极为粘合;五、六两句写登临所见;最后二句扣实,真有"千里来龙,到此结穴"之妙。

诗的前半具有一定的哲理性,后半描写景物,富有形象,充满激情。语言通俗易懂,感情真挚动人。

[鉴赏]

这是一首吊古伤今的诗。所谓吊古,是凭吊岘首山的羊公碑。据《晋书·羊祜传》,羊祜镇荆襄时,常到此山置酒言咏。有一次,他对同游者喟然叹曰:“自有宇宙,便有此山,由来贤达胜士,登此远望如我与卿者多矣,皆湮灭无闻,使人悲伤!”羊祜生前有政绩,死后,襄阳百姓于岘山建碑立庙,“岁时飨祭焉。望其碑者,莫不流涕。”作者登上岘首山,见到羊公碑,自然会想到羊祜。由吊古而伤今,不由感叹起自己的身世来。

“人事有代谢,往来成古今”,是一个平凡的真理。大至朝代更替,小至一家兴衰,以及人们的生老病死、悲欢离合,人事总是在不停止地变化着,有谁没有感觉到呢?寒来暑往,春去秋来,时光也在不停止地流逝着,这又有谁没有感觉到呢?首联凭空落笔,似不着题,却引出了作者的浩瀚心事。

第二联紧承第一联。“江山留胜迹”是承“古”字,“我辈复登临”是承“今”字。作者的伤感情绪,便是来自今日的登临。

第三联写登山所见。“浅”指水,由于“水落”,鱼梁洲更多地呈露出水面,故称“浅”;“深”指梦泽,辽阔的云梦泽,一望无际,令人感到深远。登山远望,水落石出,草木凋零,一片萧条景象。作者抓住了当时当地所特有的景物,提炼出来,既能表现出时序为严冬,又烘托了作者心情的伤感。

“羊公碑尚在”,一个“尚”字,十分有力,它包含了复杂的内容。羊祜镇守襄阳,是在晋初,而孟浩然写这首诗却在盛唐,中隔四百余年,朝代的更替,人事的变迁,是多么巨大!然而羊公碑却还屹立在岘首山上,令人敬仰。与此同时,又包含了作者伤感的情绪。四百多年前的羊祜,为国(指晋)效力,也为人民做了一些好事,是以名垂千古,与山俱传;想到自己至今仍为“布衣”,无所作为,死后难免湮没无闻,这和“尚在”的羊公碑,两相对比,令人伤感,因之,就不免“读罢泪沾襟”了。

这首诗前两联具有一定的哲理性,后两联既描绘了景物,富有形象,又饱含了作者的激情,这就使得它成为诗人之诗而不是哲人之诗。同时,语言通俗易懂,感情真挚动人,以平淡深远见长。清沈德潜评孟浩然诗,“从静悟中得之,故语淡而味终不薄。”这首诗的确有如此情趣。

(李景白)

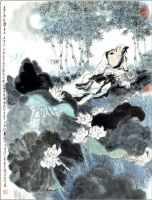

忽逢青鸟使,邀入赤松家。

丹灶初开火,仙桃正发花。

童颜若可驻,何惜醉流霞。

I lifted up the curtain on a pathway of flowers,

And a flashing bluebird bade me come

To the dwelling-place of the Red Pine Genie.

...What a flame for his golden crucible –

Peach-trees magical with buds! –

And for holding boyhood in his face,

The rosy-flowing wine of clouds!

【白话文】 高卧林下正愁着春光将尽,

掀开帘幕观赏景物的光华。

忽然遇见传递信件的使者,

原是赤松子邀我访问他家。

炼丹的金炉灶刚刚生起火,

院苑中的仙桃也正好开花。

如果仙人真可以保住童颜,

何惜醉饮返老还童的流霞。

【注释】 1、青鸟:神话中鸟名,西王母使者。这里指梅道士。

2、赤松:赤松子,传说中的仙人。这里也指梅道士。

3、金灶:道家炼丹的炉灶。

4、仙桃:传说西王母曾以仙桃赠汉武帝,称此桃三千年才结实。

5、童颜两句:意谓如果仙酒真能使容颜不老,那就不惜一醉。流霞:仙酒名。李商隐《武夷山诗》:"只得流霞酒一杯。"这里也指醉颜。

【赏析】 这首诗吟咏道士山房中的景物,反映了作者失意之余的离俗之感。诗的前半部分写作者在赏玩春景时,忽然被邀到梅道士家。诗的后半部分热情赞叹梅道士的生涯。诗中用仙家典故和道家术语,涉笔成趣。虽为一般应酬之作,但语出自然,妙句天成。

诗以隐士身分而宴于梅道士山房,因而借用了金灶、仙桃、驻颜、流霞等术语和运用青鸟、赤松子等典故,描述了道士山房的景物,赋予游仙韵味,流露了向道之意。

不才明主弃,多病故人疏。

白发催年老,青阳逼岁除。

永怀愁不寐,松月夜窗虚。

...To this tumble-down hut on Zhongnan Mountain

I was banished for my blunders, by a wise ruler.

I have been sick so long I see none of my friends.

My white hairs hasten my decline,

Like pale beams ending the old year.

Therefore I lie awake and ponder

On the pine-shadowed moonlight in my empty window.

【白话文】 我已停止在宫廷北门请求谒见,

归隐到南山中我那破旧的草庐。

因为我缺少才干方被明主遗弃,

由于我穷途多病故友往来渐疏。

时光流逝头上的白发催人衰老,

岁月无情新春逼迫着旧岁消除。

胸中常萦怀愁绪彻夜不能入寐,

窗前松下一片月光增加了空虚。

【注释】 1、北阙:《汉书·高帝纪》注:"尚书奏事,渴见之徒,皆诣北阙。"

2、青阳句:意谓新春将到,逼得旧年除去,青阳:指春天。

3、虚:空寂。

【赏析】 玄宗开元十六年(728)诗人到长安应试落第,心情很苦闷。他自恃文章好,又得到王维、张九龄的延誉,颇有声名,以为可以仁途畅达。不料落第,使他大为苦恼,只好归隐。《新唐书·孟浩然传》记载:王维曾邀孟浩然入内署,俄而玄宗至,浩然匿床下,维以实对。帝命其出,并问其诗,浩然乃自诵所作,至"不才明主弃"句,玄宗日:卿不求仕而朕未尝弃卿,奈何诬我。因放还。

此诗系诗人归隐之作,诗中发泄了一种怨悱之情。起首二句记事,叙述停止追求仕进,归隐南山;三、四句说理,抒发怀才不遇的感慨;五、六句写景,自叹虚度年华,壮志难酬;最后两句阐发愁寂空虚之情。

全诗语言丰富,层层辗转反复,风格悠远深厚,读来韵味无穷。

[鉴赏]

约在开元十六年(728),四十岁的孟浩然来长安应进士举落第了,心情很苦闷,他曾“为文三十载,闭门江汉阴”,学得满腹文章,又得到王维、张九龄为之延誉,已经颇有诗名。这次应试失利,使他大为懊丧,他想直接向皇帝上书,又很犹豫。这首诗是在这样心绪极端复杂的情况下写出来的。他有一肚子的牢骚而又不好发作,因而以自怨自艾的形式抒发仕途失意的幽思。表面上是一连串的自责自怪,骨子里却是层出不尽的怨天尤人;说的是自己一无可取之言,怨的是才不为世用之情。

字面上说“北阙休上书”,实际上表达的正是“魏阙心常在,金门诏不忘”的情意。只不过这时他才发觉以前的想法太天真了;原以为有了马周“直犯龙颜请恩泽”的先例,唐天子便会代代如此;现在才发现:现实是这样令人失望。因而一腔幽愤,从这“北阙休上书”的自艾之言中倾出。明乎此,“南山归敝庐”本非所愿,不得已也。诸般矛盾心绪,一语道出,读来自有余味。

三四句具体回述失意的缘由。“不才明主弃”,感情十分复杂,有反语的性质而又不尽是反语。诗人自幼抱负非凡,“执鞭慕夫子,捧檄怀毛公,感激遂弹冠,安能守固穷!”他也自赞“词赋亦颇工”。其志如此,其才如此,何谓“不才”!因此,说“不才”既是谦词,又兼含了有才不被人识、良骥未遇伯乐的感慨。而这个不识“才”的不是别人,正是“明主”。可见,“明”也是“不明”的微词,带有埋怨意味的。此外, “明主”这一谀词,也确实含有谀美的用意,反映他求仕之心尚未灭绝,还希望皇上见用。这一句,写得有怨悱,有自怜,有哀伤,也有恳请,感情相当复杂。而“多病故人疏”比上句更为委婉深致,一波三折;本是怨“故人”不予引荐或引荐不力,而诗人却说是因为自己“多病”而疏远了故人,这是一层;古代,“穷”、“病”相通,借“多病”说“途穷”,自见对世态炎凉之怨,这又是一层;说因“故人疏”而不能使明主明察自己,这又是一层。这三层含义,最后一层才是主旨。

求仕情切,宦途渺茫,鬓发已白,功名未就,诗人怎能不忧虑焦急!五六句就是这种心境的写照。白发、青阳(春日),本是无情物,缀以“催”“逼”二字,恰切地表现诗人不愿以白衣终老此生而又无可奈何的复杂感情。

也正是由于诗人陷入了不可排解的苦闷之中,才使他“永怀愁不寐”,写出了思绪萦绕,焦虑难堪之情态。“松月夜窗虚”,更是匠心独运,它把前面的意思放开,却正衬出了怨愤的难解。看似写景,实是抒情:一则补充了上句中的“不寐”,再则情景浑一,余味无穷,那迷蒙空寂的夜景,与内心落寞惆怅的心绪是何等相似!“虚”字更是语涉双关,把院落的空虚,静夜的空虚,仕途的空虚,心绪的空虚,包容无余。

这首诗看似语言显豁,实则含蕴丰富。层层辗转表达,句句语涉数意,构成悠远深厚的艺术风格。

相传,孟浩然曾被王维邀至内署,恰遇玄宗到来,玄宗索诗,孟浩然就读了这首《岁暮归南山》,玄宗听后生气地说:“卿不求仕,而朕未弃卿,奈何诬我?”(《唐摭言》卷十一)可见此诗尽管写得含蕴婉曲,玄宗还是听出了弦外之音,结果,孟浩然被放还了。封建社会抑制人才的现象,于此可见一斑。

(傅经顺 崔闽)

绿树村边合,青山郭外斜。

开轩面场圃,把酒话桑麻。

待到重阳日,还来就菊花。

You entertain me at your farm.

We watch the green trees that circle your village

And the pale blue of outlying mountains.

We open your window over garden and field,

To talk mulberry and hemp with our cups in our hands.

...Wait till the Mountain Holiday –

I am coming again in chrysanthemum time.

French version:

Visite à un ami

dans sa maison de campagne

Un ancien ami m'offre une poule et du riz;

Il m'invite à venir le voir dans sa maison des champs.

Des arbres vigoureux entourent le village qu'il habite d'une verte ceinture;

On a pour horizon des montagnes bleues, dont les pics se découpent sur un ciel lumineux.

Le couvert est mis dans une salle ouverte, d'où l'?il parcourt le jardin de mon h?te;

Nous nous versons à boire; nous causons du chanvre et des m?riers.

Attendons maintenant l'automne, attendons que fleurissent les chrysanthèmes,

Et je viendrai vous voir encore, pour les contempler avec vous.

【白话文】 老友备好了黄米饭和烧鸡,

邀我做客到他朴实的田家。

村子外边是一圈绿树环抱,

郊外是苍翠的小山包平斜。

推开窗户迎面是田地场圃,

把酒对饮闲聊着耕作桑麻。

等到九月重阳节的那一天,

再一次来品尝菊花酒好啦!

【注释】 1. 过:拜访,探访,看望。

2. 具:准备。

3. 合:连成片。郭:本指城郭,此指村庄。

4. 场圃:农家的小院。

5. 就:赴。这里指欣赏的意思。

【赏析】 这是一首田园诗,描写农家恬静闲适的生活情景,也写老朋友的情谊。诗由"邀"到"至"到"望"又到"约"一径写去,自然流畅。语言朴实无华,意境清新隽永。

“故人具鸡黍,邀我至田家。”这一开头似乎就象是日记本上的一则记事。故人“邀”而我“至”,文字上毫无渲染,招之即来,简单而随便。这正是不用客套的至交之间所可能有的形式。而以“鸡黍”相邀,既显出田家特有风味,又见待客之简朴。正是这种不讲虚礼和排场的招待,朋友的心扉才往往更能为对方敞开。这个开头,不甚着力,平静而自然,但对于将要展开的生活内容来说,却是极好的导入,显示了气氛特征,又有待下文进一步丰富、发展。

“绿树村边合,青山郭外斜。”走进村里,顾盼之间竟是这样一种清新愉悦的感受。这两句上句漫收近境,绿树环抱,显得自成一统,别有天地;下句轻宕笔锋,郭外的青山依依相伴,则又让村庄不显得孤独,并展示了一片开阔的远景。这个村庄坐落平畴而又遥接青山,使人感到清淡幽静而绝不冷奥孤僻。

正是由于“故人庄”出现在这样的自然和社会环境中,所以宾主临窗举杯,“开轩面场圃,把酒话桑麻”,才更显得畅快。这里“开轩”二字也似乎是很不经意地写入诗的,但上面两句写的是村庄的外景,此处叙述人在屋里饮酒交谈,轩窗一开,就让外景映入了户内,更给人以心旷神怡之感。

对于这两句,人们比较注意“话桑麻”,认为是忘情在农事上了,诚然不错。但有了轩窗前的一片打谷场和菜圃,在绿阴环抱之中,又给人以宽敞、舒展的感觉。话桑麻,就更让你感到是田园。于是,我们不仅能领略到更强烈的农村风味、劳动生产的气息,甚至仿佛可以嗅到场圃上的泥土味,看到庄稼的成长和收获,乃至地区和季节的特征。有这两句和前两句的结合,绿树、青山、村舍、场圃、桑麻和谐地打成一片,构成一幅优美宁静的田园风景画,而宾主的欢笑和关于桑麻的话语,都仿佛萦绕在我们耳边。

“待到重阳日,还来就菊花”。孟浩然深深为农庄生活所吸引,于是临走时,向主人率真地表示将在秋高气爽的重阳节再来观赏菊花。淡淡两句诗,故人相待的热情,作客的愉快,主客之间的亲切融洽,都跃然纸上了。一个普通的农庄,一回鸡黍饭的普通款待,被表现得这样富有诗意。描写的是眼前景,使用的是口头语,描述的层次也是完全任其自然,笔笔都显得很轻松,连律诗的形式也似乎变得自由和灵便了。

这是一首田园诗,描写农家恬静闲适的生活情景,也写老朋友的情谊。诗由“邀”到“至”到“望”又到“约”一径写去,自然流畅。语言朴实无华,意境清新隽永。作者以亲切省净的语言,如话家常的形式,写了从往访到告别的过程。其写田园景物清新恬静,写朋友情谊真挚深厚,写田家生活简朴亲切。

这是一幅非常朴实的田园风景画。诚挚亲切的友情,典型农家生活场景,熔自然美、生活美、友情美于一炉,可以看出诗人的内心世界的和谐。他把艺术美深深地融入整个诗作的血肉之中,显得自然天成。这种不炫奇猎异,不卖弄技巧,也不光靠一两个精心制作的句子去支撑门面,是艺术水平高超的表现。你只觉得这种淡淡的平易近人的风格,与他描写的对象──朴实的农家田园和谐一致,表现了形式对内容的高度适应,恬淡亲切却又不是平浅枯燥。

这不禁又使人联想起杜甫的《遭田父泥饮美严中丞》:“月出遮我留,仍嗔问升斗。”杜诗田父留人,情切语急;孟诗与故人再约,意舒词缓。杜之郁结与孟之恬淡之别,从这里或许可以窥见一些消息吧。

闻一多先生《唐诗杂论》云:"真孟浩然不是将诗紧紧地筑在一联或一句里,而是将它冲淡了,平均地分散在全篇中,淡到看不见诗了,才是真正孟浩然的诗。"《瀛奎律髓》:"此诗句句自然,无刻划之痕。"《唐诗别裁》:"通体清妙。"

沈德潜《唐诗别裁》:““篇法之妙,不见句法”》;皮日休《郢州孟亭记》“不钩奇抉异……若公输氏当巧而不巧者”他把艺术美深深地融入整个诗作的血肉之中,显得自然天成。这种不炫奇猎异,不卖弄技巧,也不光靠一两个精心制作的句子去支撑门面,是艺术水平高超的表现。

(余恕诚)

北土非吾愿,东林怀我师。

黄金燃桂尽,壮志逐年衰。

日夕凉风至,闻蝉但益悲。

If I had enough means to live as a recluse!

For I turn at last from serving the State

To the Eastern Woods Temple and to you, my master.

...Like ashes of gold in a cinnamon-flame,

My youthful desires have been burnt with the years-

And tonight in the chilling sunset-wind

A cicada, singing, weighs on my heart.

【白话文】 我常常愿隐居小丘醉卧林泉,

想回到旧的家园又苦于无钱。

久住北方求仕并非我的心愿,

我怀念的是东林寺高僧名远。

长安米珠薪桂生活如同销金,

壮志逐年衰退事业与我无缘。

日色已晚阵阵凉风轻轻拂面,

听到秋蝉吟唱心中更加悲怨。

【注释】 1、三径:王莽专权时,兖州刺史蒋诩辞官回乡,于院中辟三径,唯与求仲、羊仲来往。晋陶渊明曾渭高朋曰:"聊欲弦歌以为三径之资可乎?"后多以三径指退隐家园。

【赏析】 此诗或以为崔国辅所作。

这是一首抒情诗,是作者在长安落第之后写的,寄给名叫远的僧人,报告客居逢秋的苦情,诉说欲隐无处,欲仕非愿,进退两难之苦。诗充满了失意、悲哀与追求归隐的情绪。诗的特点在于直抒胸臆。开头写自己之所欲,但苦于"无资",想从仕,又非所愿,于是记怀"东林""我师"。壮志不能实现,自然就衰颓,于是对凉风、闻蝉声,就要"益悲"了。这种不加润色的白描手法,抒发了内心悲苦,读来觉得明朗直爽。

[鉴赏]

从这首诗的内容看,当为孟浩然在长安落第之后的作品。诗中充满了失意、悲哀与追求归隐的情绪,是一首坦率的抒情诗。

第一联从正面写“所欲”。作者的所欲,本为隐逸;但诗中不用隐逸而用“一丘”、“三径”的典故。“一丘”颇具山野形象,“三径”自有园林风光。用形象以表明隐逸思想,是颇为自然的。然而“苦无资”三字却又和所欲发生了矛盾,透露出作者穷困潦倒的景况。

“北土非吾愿”,是从反面写“不欲”。“北土”指“秦中”,亦即京城长安,是士子追求功名之地,这里用以代替做官,此句表明了不愿做官的思想。因而,诗人身在长安,不由怀念起庐山东林寺的高僧来了。“东林怀我师”是虚写,一个“怀”字,表明了对“我师”的尊敬与爱戴,暗示追求隐逸的思想,并紧扣诗题中的“寄远上人”。这二句,用“北士”以对“东林”,用“非吾愿”以对“怀我师”,对偶相当工稳。同时正反相对,相得益彰,更能突出作者的思想感情。

诗人进而抒写自己滞留帝京的景况和遭遇。“黄金燃桂尽”,表现了旅况的穷困;“壮志逐年衰”,表现了心意的灰懒。对偶不求工稳,流畅自然,意似顺流而下,这正是所谓“上下相须,自然成对”(《文心雕龙·丽辞》)。

七句写“凉风”,八句写“蝉鸣”。这些景物,表现出秋天的景象,恰好扣住题目的“感秋”。凉风瑟瑟,蝉鸣嘶嘶,很容易使人产生哀伤的情绪。再加以作者身居北土,旅况艰难,官场失意,呼吁无门,怎能不“益悲”呢?

这首诗最显著的特点,在于直抒胸臆。情之难抒,在于抽象。诗人常借用具体事物的形象描写以抒发感情;表达感情的词语,往往一字不用。而此诗却一反这种通常的写法。对“一丘”称“欲”,对“无资”称“苦”;对“北土”则表示“非吾愿”,思“东林”自然“怀我师”;求仕进而不能,遂使壮志衰颓;流落秦中,穷愁潦倒;感凉风、闻蝉声而“益悲”。这种写法,有如画中白描,不加润色,直写心中的哀愁苦闷。而读来并不感到抽象,反而觉得诗人的率真,诗风的明朗。

(李景白)

风鸣两岸叶,月照一孤舟。

建德非吾土,维扬忆旧游。

还将两行泪,遥寄海西头。

And the river rushing through the night,

And a wind in the leaves along both banks,

And the moon athwart my solitary sail,

I, a stranger in this inland district,

Homesick for my Yangzhou friends,

Send eastward two long streams of tears

To find the nearest touch of the sea.

【白话文】 山色昏暗听到猿声使人生愁,

桐江苍茫夜以继日向东奔流。

两岸风吹树动枝叶沙沙作响,

月光如水映照江畔一叶孤舟。

建德风光虽好却非我的故土,

我仍然怀念扬州的故交老友。

相忆相思我抑不住涕泪两行,

遥望海西头把愁思寄去扬州。

【注释】 1、沧江:同"苍江"

2、建德:今属浙江,居桐江上游。

3、非吾土:王粲《登楼赋》:"虽信美而非吾土兮。"

4、维扬:即扬州。

5、海西头:扬州近海,故日海西头。

听猿愁,一作闻猿愁

【赏析】 这是旅中寄友诗。全诗写江上景色和旅途悲愁,表现他乡虽好终不及故土之意,流露出奔波不定、颇不得志之情。开头两句有造作雕琢感。"急夜流"三字,若直说"夜急流"更顺畅得多。然而三、四两句"风鸣两岸叶,月照一孤舟"却是随手拈来,清新诱人,江上夜色,如置眼前,足见诗人何等大手笔。

诗的前半写景,后半写情,以景生情,情随景致,景情揉合,景切情深,撩人情思。

在山水景物的描写中,融入游子飘泊之感。由于心情孤寂,山水也不免染上一层凄凉冷清的色彩。一般文学史家都称道孟诗清淡,但此诗并不淡,清是冷清、凄清,也不是清新恬淡。此诗的情感很浓,意境很阔大,颇具盛唐风神。

孟诗五律最多,七言只有十余首。他被称为田园诗人,但其实田园诗并不多,最多的还是山水诗。

[鉴赏]

这首诗在意境上显得清寂或清峭,情绪上则带着比较重的孤独感。

诗题点明是乘舟停宿桐庐江的时候,怀念扬州(即广陵)友人之作。桐庐江为钱塘江流经桐庐县一带的别称。“山暝听猿愁,沧江急夜流。”首句写日暮、山深、猿啼。诗人伫立而听,感觉猿啼似乎声声都带着愁情。环境的清寥,情绪的黯淡,于一开始就显露了出来。次句沧江夜流,本来已给舟宿之人一种不平静的感受,再加上一个“急”字,这种不平静的感情,便简直要激荡起来了,它似乎无法控制,而象江水一样急于寻找它的归宿。接下去“风鸣两岸叶,月照一孤舟。”语势趋向自然平缓了。但风不是徐吹轻拂,而是吹得木叶发出鸣声,其急也应该是如同江水的。有月,照说也还是一种慰藉,但月光所照,惟沧江中之一叶孤舟,诗人的孤寂感,就更加要被触动得厉害了。如果将后两句和前两句联系起来,则可以进一步想象风声伴着猿声是作用于听觉的,月涌江流不仅作用于视觉,同时还必然有置身于舟上的动荡不定之感。这就构成了一个深远清峭的意境,而一种孤独感和情绪的动荡不宁,都蕴含其中了。

诗人何以在宿桐庐江时有这样的感受呢?“建德非吾土,维扬忆旧游。”建德当时为桐庐邻县,这里即指桐庐江流境。维扬,扬州的古称。按照诗人的诉说,一方面是因为此地不是自己的故乡,“虽信美而非吾士”,有独客异乡的惆怅;另一方面,是怀念扬州的老朋友。这种思乡怀友的情绪,在眼前这特定的环境下,相当强烈,不由得潸然泪下。他幻想凭着沧江夜流,把自己的两行热泪带向大海,带给在大海西头的扬州旧友。

这种凄恻的感情,如果说只是为了思乡和怀友,恐怕是不够的。孟浩然出游吴越,是他四十岁去长安应试失败后,为了排遣苦闷而作长途跋涉的。“山水寻吴越,风尘厌洛京”(《自洛之越》),这种漫游,就不免被罩上一种悒悒不欢的情绪。然而在诗中,诗人只淡淡地把“愁”说成是怀友之愁,而没有往更深处去揭示。这可以看作孟浩然写诗“淡”的地方。孟浩然作诗,原是“遇思入咏”,不习惯于攻苦着力的。然而,这样淡一点着笔,对于这首诗却是有好处的。一方面,对于他的老朋友,只要点到这个地步,朋友自会了解。另一方面,如果真把那种求仕失败的心情,说得过于刻露,反而会带来尘俗乃至寒伧的气息,破坏诗所给人的清远的印象。

除了感情的表达值得我们注意以外,诗人在用笔上也有轻而淡的一面。全诗读起来只有开头两句“山暝听猿愁,沧江急夜流”中的“愁”、“急”二字给人以经营锤炼的感觉,其余即不见有这样的痕迹。特别是后半抒情,更象是脱口而出,跟朋友谈心。但即使是开头的经营,看来也不是追求强刺激,而是为了让后面发展得更自然一些,减少文字上的用力。因为这首诗,根据诗题“宿桐庐江寄广陵旧游”,写不好可能使上下分离,前面是“宿”,下面是“寄”,前后容易失去自然的过渡和联系。而如果在开头不顾及后面,单靠后面来弥补这种联系,肯定会分外显得吃力。现在头一句着一个“愁”字,便为下面作了张本。第二句写沧江夜流,着一“急”字,就暗含“客心悲未央”的感情,并给传泪到扬州的想法提供了根据。同时,从环境写起,写到第四句,出现了“月照一孤舟”,这舟上作客的诗人所面临的环境既然是那样孤寂和清峭,从而生出“建德非吾土,维扬忆旧游”的想法便非常自然了。因此,可以说这首诗后面用笔的轻和淡,跟开头稍稍用了一点力气,是有关系的。没有开头这点代价,后面说不定就要失去浑成和自然。

孟浩然写诗,“遇思入咏”,是在真正有所感时才下笔的。诗兴到时,他也不屑于去深深挖掘,只是用淡淡的笔调把它表现出来。那种不过分冲动的感情,和浑然而就的淡淡诗笔,正好吻合,韵味弥长。这首诗也表现了这一特色。

(余恕诚)

欲寻芳草去,惜与故人违。

当路谁相假?知音世所稀。

只应守寂寞,还掩故园扉。

Day after day, till now I must go.

How sweet the road-side flowers might be

If they did not mean good-bye, old friend.

The Lords of the Realm are harsh to us

And men of affairs are not our kind.

I will turn back home, I will say no more,

I will close the gate of my old garden.

【白话文】 这样寂寞无聊还有什么可待?

天天碌碌无为独自空手而归。

我想归隐山林去寻芳馨花卉,

但又珍惜友情不愿分手相违。

如今当权者们谁肯提携我辈,

世上要寻知音实在寥寥无几。

或许今生今世命合空守寂寞,

还是回家关闭我的故园门扉。

【注释】 1、违:分离。

2、当路:当权者;

3、假:宽假,优容的意思。

【赏析】 这首诗是孟浩然将离长安、赠别王维之作。孟浩然这次入长安无功而返,心中是很惆怅的。诗中“寂寂竟何待,朝朝空自归”是不遇的叹息。孟浩然要回故乡隐居,但可惜要与王维分别了。“当路谁相假,知音世所稀”,是一时的牢骚,他与王维还是很投合的。他是把王维作为知音。朝廷中没有人帮助,求仕无望,孟浩然只能归去故乡,寂寞地度过余生了。诗里有对朝廷压抑人才的怨愤,有不忍远别知心朋友的留恋,还有怀才不遇的嗟叹。

该诗主诉怨悱。首联直接说出自归。颔联则写题意"惜别",颈联说明自归之故──乃是知音既少,当道不用,此时不走,更待何时。以失意后的牢骚贯穿全诗。

语言平淡朴实,近于口语,不讲究对偶,顺其自然。

[鉴赏]

据《旧唐书·文苑传》载,孟浩然“年四十,来游京师,应进士不第,还襄阳”。这首诗便是临行前留给王维的,怨怼之中,又带有辛酸意味,感情真挚动人。

第一联写落第后的景象:门前冷落,车马稀疏。“寂寂”两字,既是写实,又是写虚,既表现了门庭的景象,又表现了作者的心情。一个落第士子,又有谁来理睬,又有谁来陪伴?只有孤单单地“空自归”了。在这种情形下,长安虽好,也没有什么可留恋的。他考虑到返回故乡了,“竟何待”正是他考试不中必然的想法。

第二联写惜别之情。“芳草”一词,来自《离骚》,王逸认为用以比喻忠贞,而孟浩然则用以代表自己归隐的理想。“欲寻芳草去”,表明他又考虑归隐了。“惜与故人违”,表明了他同王维友情的深厚。一个“欲”字,一个“惜”字,充分地显示出作者思想上的矛盾与斗争,从这个思想活动里,却深刻地反映出作者的惜别之情。

“当路谁相假,知音世所稀”两句,说明归去的原因。语气沉痛,充满了怨怼之情,辛酸之泪。一个“谁”字,反诘得颇为有力,表明他切身体会到世态炎凉、人情如水的滋味。能了解自己心事,赏识自己才能的人,只有王维,这的确是太少了!一个“稀”字,准确地表达出知音难遇的社会现实。这在封建社会里是具有典型意义的。

这一联是全诗的重点,就是由于这两句,使得全诗才具有一种强烈的怨怼、愤懑的气氛。真挚的感情,深刻的体验,是颇能感动读者的,特别是对于那些有类似遭遇的人,更容易引起共鸣。如果再从结构上考虑,这一联正是全诗的枢纽。由落第而思归,由思归而惜别,从而在感情上产生了矛盾,这都是顺理成章的。只是由于体验到“当路谁相假,知音世所稀”这一冷酷的现实,自知功名无望,才下定决心再回襄阳隐居。这一联正是第四联的依据。

“只应守寂寞,还掩故园扉”,表明了归隐的坚决。“只应”二字,是耐人寻味的,它表明了在作者看来归隐是唯一应该走的道路。也就是说,赴都应举是人生道路上的一场误会,所以决然地“还掩故园扉”了。

综观全诗,既没有优美的画面,又没有华丽辞藻,语句平淡,平淡得近乎口语。对偶也不求工整,却极其自然,毫无斧凿痕迹。然而却把落第后的心境,表现得颇为深刻。言浅意深,颇有余味,耐人咀嚼。

(李景白)

我家襄水曲,遥隔楚云端。

乡泪客中尽,孤帆天际看。

迷津欲有问,平海夕漫漫。

And the water is cold with a wind from the north.

I remember my home; but the Xiang River's curves

Are walled by the clouds of this southern country.

I go forward. I weep till my tears are spent.

I see a sail in the far sky.

Where is the ferry? Will somebody tell me?

It's growing rough. It's growing dark.

【白话文】 草木枯黄凋零了,阵阵鸿雁飞向南,

北风呼啸刮不停,一江秋水一江寒。

家乡是那鹿行山,茅庐就在襄水湾,

遥望远方的楚地,楚地茫茫在云端。

思乡眼泪已流尽,客旅生活多辛酸,

孤帆远方在天际,此情此景不堪看。

我想找人问一问,迷路渡口在哪边?

暮色苍茫无所见,只见江海水漫漫。

【注释】 1、我家句:孟浩然家在襄阳,襄阳则当襄水之曲,故云。襄水:也叫襄河,汉水在襄樊市以下一段,水流曲折,故云襄水曲。

2、遥隔句:指乡思遥隔云端。楚:襄阳古属楚国。

3、迷津句:《论语·微子》有记孔子命子路向长沮、桀溺问津,却为两人讥讽事。这里是慨叹自己彷徨失意,如同迷津的意思。津:渡口。

4、平海:指水面平阔。古时间亦称江为海。

渡,一作度

【赏析】 这是一首怀乡思归的抒情诗。以兴开首,借鸿雁南飞,引起客居思归之情。中间写望见孤帆远去,想到自己无法偕同的怅惘,最后写欲归不得的郁积。

全诗情感是复杂的。诗人既羡慕田园生活,有意归隐,但又想求官做事,以展鸿图。这种矛盾,就构成了诗的内容。

诗的开头两句,扣诗题“早寒江上”。“木落雁南度”是眼中所见“早寒”景象,“北风江上寒”更多地着眼于自身的感受。两句诗很具体的写出了季节气候特点,应该说,就是写实;但这两句写早寒景象的诗是为下面的抒情做准备的,所以又有起兴的作用。面对秋末冬初的萧条景物,不禁勾起思乡情怀,于是首先就想到自己的家乡:家乡在襄水湾曲处,远隔着楚地云天,很远哪!远隔难到,因此思念更加深切。“乡泪客中尽”,正面抒发了思乡,一个“近”将诗人的思乡之情作了尽情的抒发。如此思乡,当然就想到回乡,于是才有“孤帆天际看”的表现。看天际孤帆,就勾起了乘船返乡的念头。这念头实在是乡思所致,然而想回乡,也没有那么容易,因为迷失了道路;迷失道路本来可以询问,但江水与海相平,水势漫漫,又到哪里去问路呢?

最后两句,从表面看写归路之难,仔细推敲我们发现这里不是纯粹写实,有着很深的含意。

孟浩然曾与唐玄宗开元十五年到长江下游漫游过一次,开元十七年至二十一年孟浩然再到吴越漫游。这首诗可能作与漫游时期。因离乡日久,触景生情,便在诗中表达了对家乡的思念,并抒发了心境的迷茫之情。写景自然典型,抒情真切深入,可以称之为“情因景生,情景交融”。

[鉴赏]

这是一首抒情诗。根据诗的内容看,大约是作者漫游长江下游时的作品。当时正是秋季,天却相当寒冷。睹物伤情,不免想到故乡,引起了思乡之泪。再加以当时作者奔走于长江下游各地,既为隐士,而又想求官;既羡慕田园生活,而又想在政治上有所作为。因而此诗流露的感情是相当复杂的。

“木落雁南度,北风江上寒”,这两句是写景。作者捕捉了当时带有典型性的事物,点明季节。木叶渐脱,北雁南飞,这是最具代表性的秋季景象。但是单说秋,还不能表现出“寒”,作者又以“北风”呼啸来渲染,自然使人觉得寒冷,这就点出了题目中的“早寒”。

落木萧萧,鸿雁南翔,北风呼啸,天气寒冷,作者活画出一幅深秋景象。处身于这种环境中,很容易引起悲哀的情绪,所谓“悲落叶于劲秋”(陆机《文赋》),是有一定道理的。何况远离故土,思想处于矛盾之中的作者呢!

这是一种“兴”起的手法,诗很自然地进入第二联。作者面对眼前景物,思乡之情,不免油然而生。“襄水”,亦即“襄河”。汉水在襄阳一带水流曲折,所以作者以“曲”概括之。“遥隔”两字,不仅表明了远,而且表明了两地隔绝,不能归去。这个“隔”字,已透露出思乡之情。作者家住襄阳,古属楚国,故诗中称“楚云端”,既能表现出地势之高(与长江下游相比),又能表现出仰望之情,可望而不可即,也能透露出思乡的情绪。“我家襄水曲,遥隔楚云端”,看来句意平淡,但细细咀嚼,是很能体味到作者炼句之妙、造意之苦的。

如果说第二联只是透露一些思乡的消息,带有含蓄的意味,而又未点明;那么第三联的“乡泪客中尽”,不仅点明了乡思,而且把这种感情一泄无余了。不仅自己这样思乡,而且家人也在想望着自己的归去,遥望着“天际”的“归帆”。家人的想望,自然是假托之词,然而使思乡的感情,抒发得更为强烈了。

“迷津欲有问”,是用《论语·微子》孔子使子路问津的典故。长沮、桀溺是隐者,而孔子则是积极想从政的人。长沮、桀溺不说津(渡口)的所在,反而嘲讽孔子栖栖遑遑、奔走四方,以求见用,引出了孔子的一番慨叹。双方是隐居与从政的冲突。而孟浩然本为襄阳隐士,如今却奔走于东南各地(最后还到长安应进士举),却是把隐居与从政的矛盾集于一身,而这种矛盾又无法解决,故以“平海夕漫漫”作结。滔滔江水,与海相平,漫漫无边,加以天色阴暗,已至黄昏。这种景色,完全烘托出作者迷茫的心情。

本诗二、三两联都是自然成对,毫无斧凿痕迹。第二联两句都是指襄阳的地位,信手拈来,就地成对,极为自然。第三联“乡泪”是情,“归帆”是景,以情对景,扣合自然,充分表达了作者的感情。最后又以景作结,把思归的哀情和前路茫茫的愁绪都寄寓在这迷茫的黄昏江景中了。

(李景白)

野旷天低树,江清月近人。

And daylight wanes, old memories begin....

How wide the world was, how close the trees to heaven,

And how clear in the water the nearness of the moon!

【白话文】 我把船停泊在暮烟笼罩的小洲,茫茫暮色给游子新添几分乡愁。

旷野无垠远处天空比树木还低,江水清澈更觉月与人意合情投……

【注释】 1、建德江:在浙江省,新安江流径建德的一段。

2、移舟:靠岸。

3、烟渚:弥漫雾气的沙洲。

【赏析】 这是一首刻划秋江暮色的诗。先写羁旅夜泊,再叙日暮添愁;然后写到宇宙广袤宁静,明月伴人更亲。一隐一现,虚实相间,两相映衬,互为补充,构成一个特殊的意境。诗中虽不见"愁"字,然野旷江清,"秋色"历历在目。全诗淡而有味,含而不露;自然流出,风韵天成,颇有特色。

[鉴赏]

这是一首抒写羁旅之思的诗。建德江,指新安江流经建德(今属浙江)的一段江水。这首诗不以行人出发为背景,也不以船行途中为背景,而是以舟泊暮宿为背景。它虽然露出一个“愁”字,但立即又将笔触转到景物描写上去了。可见它在选材和表现上都是颇有特色的。

诗的起句“移舟泊烟渚”,“移舟”,就是移舟近岸的意思;“泊”,这里有停船宿夜的含意。行船停靠在江中的一个烟雾朦胧的小洲边,这一面是点题,另一面也就为下文的写景抒情作了准备。

第二句“日暮客愁新”,“日暮”显然和上句的“泊”、“烟”有联系,因为日暮,船需要停宿;也因为日落黄昏,江面上才水烟蒙蒙。同时“日暮”又是“客愁新”的原因。“客”是诗人自指。若按旧日作诗的所谓起、承、转、合的格式,这第二句就将承、转两重意思揉合在一句之中了,这也是少见的一格。为什么“日暮”会撩起“客愁新”呢?我们可以读一读《诗经》里的一段:“君子于役,不知其期,曷至哉?鸡栖于埘,日之夕矣,羊牛下来,君子于役,如之何勿思?”(《王风·君子于役》)这里写一位妇女,每当到夕阳西下、鸡进笼舍、牛羊归栏的时刻,她就更加思念在外服役的丈夫。借此,我们不也正可以理解此时旅人的心情吗?本来行船停下来,应该静静地休息一夜,消除旅途的疲劳,谁知在这众鸟归林、牛羊下山的黄昏时刻,那羁旅之愁又蓦然而生。

接下去诗人以一个对句铺写景物,似乎要将一颗愁心化入那空旷寂寥的天地之中。所以沈德潜说:“下半写景,而客愁自见。”第三句写日暮时刻,苍苍茫茫,旷野无垠,放眼望去,远处的天空显得比近处的树木还要低,“低”和“旷”是相互依存、相互映衬的。第四句写夜已降临,高挂在天上的明月,映在澄清的江水中,和舟中的人是那么近,“近”和“清”也是相互依存、相互映衬的。“野旷天低树,江清月近人”。这种极富特色的景物,只有人在舟中才能领略得到的。诗的第二句就点出“客愁新”,这三四句好似诗人怀着愁心,在这广袤而宁静的宇宙之中,经过一番上下求索,终于发现了还有一轮孤月此刻和他是那么亲近!寂寞的愁心似乎寻得了慰藉,诗也就戛然而止了。

然而,言虽止,意未尽。试想,此刻那亲近的明月会在诗人的心中引起什么呢?似有一丝喜悦,一点慰藉,但终究驱散不了团团新愁。新愁知多少?“皇皇三十载,书剑两无成。山水寻吴越,风尘厌洛京”(《自洛之越》)。诗人曾带着多年的准备、多年的希望奔入长安,而今却只能怀着一腔被弃置的忧愤南寻吴越。此刻,他孑然一身,面对着这四野茫茫、江水悠悠、明月孤舟的景色,那羁旅的惆怅,故乡的思念,仕途的失意,理想的幻灭,人生的坎坷……千愁万绪,不禁纷来沓至,涌上心头。“江清月近人”,这画面上让我们见到的是清澈平静的江水,以及水中的明月伴着船上的诗人;可那画面上见不到而应该体味到的,则是诗人的愁心已经随着江水流入思潮翻腾的海洋。这一隐一现,一虚一实,相互映衬,相互补充,正构成一个人宿建德江,心随明月去的意境。是的,这“宿”而“未宿”,不正意味深长地表现出“日暮客愁新”吗?“人禀七情,应物斯感;感物吟志,莫非自然”(刘勰《文心雕龙·明诗》)。孟浩然的这首小诗正是在这种情景相生、思与境谐的“自然流出”之中,显示出一种风韵天成、淡中有味、含而不露的艺术美。

(赵其钧)

夜来风雨声,花落知多少。

Everywhere round me the singing of birds –

But now I remember the night, the storm,

And I wonder how many blossoms were broken.

French version:

Un jour, dans l'atelier de mon ma?tre Sha Zhonghu, nous avons calligraphié séparément sur deux grandes feuilles de papier de riz le poème de Meng Haoran (689-740) intitulé ? Sommeil de printemps ?:

Au printemps le sommeil dure au delà de l'aube

De tous les c?tés parvient le chant des oiseaux

La nuit est à peine troublée par le murmure du vent et de la pluie

Qui sait combien de fleurs sont tombées cette nuit?

Anon. – 2004/12/03

【白话文】 春意绵绵好睡觉,不知不觉天亮了;猛然一觉惊醒来,到处是鸟儿啼叫。

夜里迷迷胡胡,似乎有沙沙风雨声;呵风雨风雨,花儿不知吹落了多少?

【注释】 1、春晓:春天的旱晨。

【赏析】 这是一首惜春诗,诗人抓住春晨生活的一刹那,镌刻了自然的神髓,生活的真趣,抒发了对烂漫醉人春光的喜悦,对生机勃勃春意的酷爱。言浅意浓,景真情真,悠远深沉,韵味无穷。可以说是五言绝句中的一粒蓝宝石,传之千古,光彩照人。

[鉴赏]

《春晓》这首小诗,初读似觉平淡无奇,反复读之,便觉诗中别有天地。它的艺术魅力不在于华丽的辞藻,不在于奇绝的艺术手法,而在于它的韵味。整首诗的风格就象行云流水一样平易自然,然而悠远深厚,独臻妙境。千百年来,人们传诵它,探讨它,仿佛在这短短的四行诗里,蕴涵着开掘不完的艺术宝藏。

自然而无韵致,则流于浅薄;若无起伏,便失之平直。《春晓》既有悠美的韵致,行文又起伏跌宕,所以诗味醇永。诗人要表现他喜爱春天的感情,却又不说尽,不说透,“迎风户半开”,让读者去捉摸、去猜想,处处表现得隐秀曲折。

“情在词外曰隐,状溢目前曰秀。”(张戒《岁寒堂诗话》引)写情,诗人选取了清晨睡起时刹那间的感情片段进行描写。这片段,正是诗人思想活动的启始阶段、萌芽阶段,是能够让人想象他感情发展的最富于生发性的顷刻。诗人抓住了这一刹那,却又并不铺展开去,他只是向读者透露出他的心迹,把读者引向他感情的轨道,就撒手不管了,剩下的,该由读者沿着诗人思维的方向去丰富和补充了。

写景,他又只选取了春天的一个侧面。春天,有迷人的色彩,有醉人的芬芳,诗人都不去写。他只是从听觉角度着笔,写春之声:那处处啼鸟,那潇潇风雨。鸟声婉转,悦耳动听,是美的。加上“处处”二字,啁啾起落,远近应和,就更使人有置身山阴道上,应接不暇之感。春风春雨,纷纷洒洒,但在静谧的春夜,这沙沙声响却也让人想见那如烟似梦般的凄迷意境,和微雨后的众卉新姿。这些都只是诗人在室内的耳闻,然而这阵阵春声却逗露了无边春色,把读者引向了广阔的大自然,使读者自己去想象、去体味那莺啭花香的烂熳春光,这是用春声来渲染户外春意闹的美好景象。这些景物是活泼跳跃的,生机勃勃的。它写出了诗人的感受,表现了诗人内心的喜悦和对大自然的热爱。

宋人叶绍翁《游园不值》诗中的“春色满园关不住,一枝红杏出墙来”,是古今传诵的名句。其实,在写法上是与《春晓》有共同之处的。叶诗是通过视觉形象,由伸出墙外的一枝红杏,把人引入墙内、让人想象墙内;孟诗则是通过听觉形象,由阵阵春声把人引出屋外、让人想象屋外。只用淡淡的几笔,就写出了晴方好、雨亦奇的繁盛春意。两诗都表明,那盎然的春意,自是阻挡不住的,你看,它不是冲破了围墙屋壁,展现在你的眼前、萦回在你的耳际了吗?

施补华曰:“诗犹文也,忌直贵曲。”(《岘佣说诗》)这首小诗仅仅四行二十个字,写来却曲屈通幽,回环波折。首句破题,写春睡的香甜;也流露着对朝阳明媚的喜爱;次句即景,写悦耳的春声,也交代了醒来的原因;三句转为写回忆,末句又回到眼前,由喜春翻为惜春。爱极而惜,惜春即是爱春──那潇潇春雨也引起了诗人对花木的担忧。时间的跳跃、阴晴的交替、感情的微妙变化,都很富有情趣,能给人带来无穷兴味。

《春晓》的语言平易浅近,自然天成,一点也看不出人工雕琢的痕迹。而言浅意浓,景真情真,就象是从诗人心灵深处流出的一股泉水,晶莹透澈,灌注着诗人的生命,跳动着诗人的脉搏。读之,如饮醇醪,不觉自醉。诗人情与境会,觅得大自然的真趣,大自然的神髓。“文章本天成,妙手偶得之”,这是最自然的诗篇,是天籁。

(张燕瑾)

公卿有几几,车骑何翩翩。世禄金张贵,官曹幕府贤。

顺时行杀气,飞刃争割鲜。十里届宾馆,征声匝妓筵。

高标回落日,平楚散芳烟。何意狂歌客,从公亦在旃。

鲛人潜不见,渔父歌自逸。忆与君别时,泛舟如昨日。

夕阳开返照,中坐兴非一。南望鹿门山,归来恨如失。

狭迳花障迷,闲庭竹扫净。翠羽戏兰苕,赪鳞动荷柄。

念我平生好,江乡远从政。云山阻梦思,衾枕劳歌咏。

歌咏复何为,同心恨别离。世途皆自媚,流俗寡相知。

贾谊才空逸,安仁鬓欲丝。遥情每东注,奔晷复西驰。

常恐填沟壑,无由振羽仪。穷通若有命,欲向论中推。

自此历江湖,辛勤难具论。往来行旅弊,开凿禹功存。

壁立千峰峻,潈流万壑奔。我来凡几宿,无夕不闻猿。

浦上摇归恋,舟中失梦魂。泪沾明月峡,心断鶺鴒原。

离阔星难聚,秋深露已繁。因君下南楚,书此示乡园。

襄王梦行雨,才子谪长沙。长沙饶瘴疠,胡为苦留滞。

久别思款颜,承欢怀接袂。接袂杳无由,徒增旅泊愁。

清猿不可听,沿月下湘流。

王孙挟珠弹,游女矜罗袜。携手今莫同,江花为谁发。

予复何为者,栖栖徒问津。中年废丘壑,上国旅风尘。

忠欲事明主,孝思侍老亲。归来当炎夏,耕稼不及春。

扇枕北窗下,采芝南涧滨。因声谢同列,吾慕颍阳真。

台岭践磴石,耶溪溯林湍。舍舟入香界,登阁憩旃檀。

晴山秦望近,春水镜湖宽。远怀伫应接,卑位徒劳安。

白云日夕滞,沧海去来观。故国眇天末,良朋在朝端。

迟尔同携手,何时方挂冠。

心驰茅山洞,目极枫树林。不见少微星,星霜劳夜吟。

![拍荷花配古诗词1(原摄) - 踏月而来的日志- 网易博客 夏日南亭怀辛大 [唐]孟浩然

点击图片查看详情](http://oson.ca/upload/images11/cache/3e67067e31f6f5ee9f510ce411ad23d6.jpg)