撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城。

【注释】 旧别情:一作离别情。听不尽:一作弹不尽。

【赏析】 此诗截取了边塞军旅生活的一个片断,通过写军中宴乐表现征戍者深沉、复杂的感情。

“琵琶起舞换新声”。随舞蹈的变换,琵琶又翻出新的曲调,诗境就在一片乐声中展开。琵琶是富于边地风味的乐器,而军中置酒作乐,常常少不了“胡琴琵琶与羌笛。”这些器乐,对征戍者来说,带着异或情调,容易唤起强烈感触。既然是“换新声”,总能给人以一些新的情趣、新的感受吧?

不,“总是关山旧别情”。边地音乐主要内容,可以一言以蔽之,“旧别情”而已。因为艺术反映实际生活,征戍者谁个不是离乡背井乃至别妇抛雏?“别情”实在是最普遍、最深厚的感情和创作素材。所以,琵琶尽可换新曲调,却换不了歌词包含的情感内容。《乐府古题要解》云:“《关山月》,伤离也。”句中“关山”在字面的意义外,双关《关山月》曲调,含意更深。

此句的“旧”对应上句的“新”,成为诗意的一次波折,造成抗坠扬抑的音情,特别是以“总是”作有力转接,效果尤显。次句既然强调别情之“旧”,那么,这乐曲是否太乏味呢?不,“撩乱边愁听不尽”,那曲调无论什么时候,总能扰得人心烦乱不宁。所以那奏不完、“听不尽”的曲调,实叫人又怕听,又爱听,永远动情。这是诗中又一次波折,又一次音情的抑扬。“听不尽”三字,是怨?是叹?是赞?意味深长。作“奏不完”解,自然是偏于怨叹。然作“听不够”讲,则又含有赞美了。所以这句提到的“边愁”既是久戍思归的苦情,又未尝没有更多的意味。当时北方边患未除,尚不能尽息甲兵,言念及此,征戍者也会心不宁意不平的。前人多只看到它“意调酸楚”的一面,未必十分全面。

诗前三句均就乐声抒情,说到“边愁”用了“听不尽”三字,那末结句如何以有限的七字尽此“不尽”就最见功力。诗人这里轻轻宕开一笔,以景结情。仿佛在军中置酒饮乐的场面之后,忽然出现一个月照长城的莽莽苍苍的景象:古老雄伟的长城绵亘起伏,秋月高照,景象壮阔而悲凉。对此,你会生出什么感想?是无限的乡愁?是立功边塞的雄心和对于现实的忧怨?也许,还应加上对于祖国山川风物的深沉的爱,等等。

读者也许会感到,在前三句中的感情细流一波三折地发展(换新声——旧别情——听不尽)后,到此却汇成一汪深沉的湖水,荡漾回旋。“高高秋月照长城”,这里离情入景,使诗情得到升华。正因为情不可尽,诗人“以不尽尽之”,“思入微茫,似脱实粘”,才使人感到那样丰富深刻的思想感情,征戍者的内心世界表达得入木三分。此诗之臻于七绝上乘之境,除了音情曲折外,这绝处生姿的一笔也是不容轻忽的。

(周啸天)

相思只傍花边立,尽日吟君咏菊诗。

【注释】 【咏菊诗】元稹《菊花》诗

行到中庭数花朵,蜻蜓飞上玉搔头。

Into her courtyard, enclosure of spring....

When she tries from the centre to count the flowers,

On her hairpin of jade a dragon-fly poises.

2) A Song of Spring

Tr. Xu Yuan-Zhong

She comes downstairs in a new dress becoming her face,

When locked up, e'en spring looks sad in this lonly place.

She counts up flowers in mid-court while passing by,

On her lovely hair-pin alights a dragon-fly.

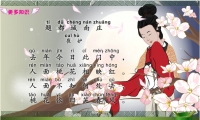

【白话文】 宫女打扮脂粉匀称,走下红楼;春光虽好独锁深院,怎不怨愁?

来到庭中点数花朵,遣恨消忧;蜻蜓飞来,停在她的玉簪上头!

【注释】 春词:诗题一作“和乐天《春词》”。乐天,白居易的字。

宜面:脂粉和脸色很匀称。

玉搔头:玉簪,为精美的玉石所磨制的发饰。

蜻蜓句:暗指头上之香。

【赏析】 (一)

这首宫怨诗,是写宫女新妆虽好,却无人见赏。首句写粉脂宜面,新妆初成,艳丽妩媚,希冀宠幸;二句写柳绿花红,良辰美景,却独锁深院,满目生愁;三句写无端烦恼,凝聚心头,只好数花解闷;四句写凝神伫立,人花相映,蜻蜓作伴,倍显冷落。层层叠叠,婉曲新颖。写宫女形象,丰韵多姿,妩媚动人;写孤凄幽怨,委婉含情,得之于神。

(二)

这首诗的标题写得很清楚,它是和白居易《春词》一诗的。所以,不妨先看一看白居易的《春词》:“低花树映小妆楼,春入眉心两点愁。斜倚栏杆背鹦鹉,思量何事不回头?”白居易此诗,先描绘一个斜倚栏杆、背向鹦鹉、眉目含愁的青年女子形象,接着以“思量何事不回头”的问句,轻轻一拨,引而不发,意味深长。而刘禹锡的和诗,也写闺中女子之愁,然而却写得更为婉曲新颖,别出蹊径。

白诗开头是以“低花树映小妆楼”来暗示青年女子,而刘诗“新妆宜面下朱楼”说得十分明确,而且顺带把人物的心情也点出来了。诗中女主人公梳妆一新,急忙下楼。“宜面”二字,是说脂粉涂抹得与容颜相宜,给人一种匀称和谐的美感,这说明她妆扮得相当认真、讲究。看上去,不仅没有愁,倒似乎还有几分喜色。艳艳春光使她暂时忘却了心中苦恼,这良辰美景,使她心底萌发了一丝矇眬的希望。

诗的第二句是说下得楼来,确是莺歌蝶舞,柳绿花红。然而庭院深深,院门紧锁,独自一人,更生寂寞,于是满目生愁。从诗的发展看,这是承上启下的一句。三、四两句是进一步把这个“愁”字写足。试想这位女主人公下楼的本意该不是为了寻愁觅恨,要是早知如此,她何苦“下朱楼”,又何必“新妆宜面”?可是结果恰恰惹得无端烦恼上心头,这急剧变化的痛苦的心情,使她再也无心赏玩,只好用“数花朵”来遣愁散闷,打发这大好春光。为什么要“数花朵”,当亦有对这无人观赏、转眼即逝的春花,叹之、怜之、伤之的情怀吧?她默默地数着、数着……“蜻蜓飞上玉搔头”,这是十分精彩的一笔。它含蓄地刻画出她那沉浸在痛苦中的凝神伫立的情态;它还暗示了这位女主人公有着花朵般的容貌,以至于使常在花中的蜻蜓也错把美人当花朵,轻轻飞上玉搔头;而且也意味着她的处境亦如这庭院中的春花一样,寂寞深锁,无人赏识,只能引来这无知的蜻蜓。真是花亦似人,人亦如花,春光空负,“为谁零落为谁开”?这就自然而含蓄地引出了人愁花愁一院愁的主题。有人说:“诗不难于结,而难于神”。这首诗的结尾是出人意料的,诗人剪取了一个偶然的镜头──“蜻蜓飞上玉搔头”,蜻蜓无心人有恨。它洗炼而巧妙地描绘了这位青年女子在春光烂漫之中的冷寂孤凄的境遇,新颖而富有韵味,真可谓结得有“神”。(赵其钧)

两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。

To Jiangling by night-fall is three hundred miles,

Yet monkeys are still calling on both banks behind me

To my boat these ten thousand mountains away.

【白话文】 清晨,我告别高入云霄的白帝城;江陵远在千里,船行只一日时间。

两岸猿声,还在耳边不停地啼叫;不知不觉,轻舟已穿过万重青山。

【注释】 1、白帝:今四川省奉节

2、江陵:今湖北省江宁县。县。

3、一日还:一天就可以到达。

【赏析】 唐肃宗乾元二年(759)春天,李白因永王璘案,流放夜郎,取道四川赴贬地。行至白帝城,忽闻赦书,惊喜交加,旋即放舟东下江陵,故诗题一作“下江陵”。此诗抒写了当时喜悦畅快的心情。

首句“彩云间”三字,描写白帝城地势之高,为全篇写下水船走得快这一动态蓄势。不写白帝城之极高,则无法体现出长江上下游之间斜度差距之大。白帝城地势高入云霄,于是下面几句中写舟行之速、行期之短、耳(猿声)目(万重山)之不暇迎送,才一一有着落。“彩云间”也是写早晨景色,显示出从晦冥转为光明的大好气象,而诗人便在这曙光初灿的时刻,怀着兴奋的心情匆匆告别白帝城。

第二句的“千里”和“一日”,以空间之远与时间之暂作悬殊对比,自是一望而知;其妙处却在那个“还”字上—“还”,归来也。它不仅表现出诗人“一日”而行“千里”的痛快,也隐隐透露出遇赦的喜悦。江陵本非李白的家乡,而“还”字却亲切得俨如回乡一样。一个“还”字,暗处传神,值得细细玩味。

第三句的境界更为神妙。古时长江三峡,“常有高猿长啸”。然而又何以“啼不住”了呢?我们不妨可以联想乘了飞快的汽车于盛夏的长昼行驶在林荫路上,耳听两旁树间鸣蝉的经验。夫蝉非一,树非一,鸣声亦非一,而因车行人速,却使蝉声树影在耳目之间成为“浑然一片”,这大抵就是李白在出峡时为猿声山影所感受的情景。身在这如脱弦之箭、顺流直下的船上,诗人是何等畅快而又兴奋啊!清人桂馥读诗至此,不禁赞叹道:“妙在第三句,能使通首精神飞越。”(《札朴》)

瞬息之间,轻舟已过“万重山”。为了形容船快,诗人除了用猿声山影来烘托,还给船的本身添上了一个“轻”字。直说船快,那自然是笨伯;而这个“轻”字,却别有一番意蕴。三峡水急滩险,诗人溯流而上时,不仅觉得船重,而且心情更为滞重,“三朝上黄牛,三暮行太迟。三朝又三暮,不觉鬓成丝。”

(《上三峡》)如今顺流而下,行船轻如无物,其快速可想而知。而“危乎高哉”的“万重山”一过,轻舟进入坦途,诗人历尽艰险重履康庄的快感,亦自不言而喻了。这最后两句,既是写景,又是比兴,既是个人心情的表达,又是人生经验的总结,因物兴感,精妙无伦。

全诗给人一种锋棱挺拔、空灵飞动之感。然而只赏其气势之豪爽,笔姿之骏利,尚不能得其圜中。全诗洋溢的是诗人经过艰难岁月之后突然迸发的一种激情,故雄峻迅疾中,又有豪情欢悦。快船快意,使人神远。后人赞此篇谓:“惊风雨而泣鬼神矣”(杨慎《升庵诗话》)。千百年来一直为人视若珍品。为了表达畅快的心情,诗人还特意用上平“删”韵的间、还、山作韵脚,读来是那样悠扬、轻快,令人百诵不厌。

(吴小如)

马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。

I am old and my sleeve is wet with tears.

We meet on horseback. I have no means of writing.

Tell them three words: "He is safe."

【白话文】 回头东望故园千里,路途遥远迷漫;满面龙钟两袖淋漓,涕泪依然不干。

途中与君马上邂逅,修书却无纸笔;唯有托你捎个口信,回家报个平安。

【注释】 1、故园:指长安,作者在长安有别墅。

2、龙钟:这里是沾湿的意思。

3、凭:托。

【赏析】 天宝八载(749),岑参第一次远赴西域,充安西节度使高仙芝幕府书记。他告别了在长安的妻子,跃马踏上漫漫征途。

也不知走了多少天,就在通西域的大路上,他忽地迎面碰见一个老相识。立马而谈,互叙寒温,知道对方要返京述职,顿时想到请他捎封家信回长安去。此诗就描写了这一情景。

第一句是写眼前的实景。“故园”指的是在长安自己的家。“东望”是点明长安的位置。离开长安已经好多天,回头一望,只觉长路漫漫,尘烟蔽天。

第二句带有夸张的意味,是强调自己思忆亲人的激情,这里就暗暗透出捎家书的微意了。“龙钟”在这里是淋漓沾湿的意思。“龙钟”和“泪不干”都形象地描绘了诗人对长安亲人无限眷念的深情神态。

三四句完全是行者匆匆的口气。走马相逢,没有纸笔,也顾不上写信了,就请你给我捎个平安的口信到家里吧!岑参此行是抱着“功名只向马上取”的雄心,此时,心情是复杂的。他一方面有对帝京、故园相思眷恋的柔情,一方面也表现了诗人开阔豪迈的胸襟。

这首诗的好处就在于不假雕琢,信口而成,而又感情真挚。诗人善于把许多人心头所想、口里要说的话,用艺术手法加以提炼和概括,使之具有典型的意义。清人刘熙载曾说:“诗能于易处见工,便觉亲切有味。”(见《艺概·诗概》)在平易之中而又显出丰富的韵味,自能深入人心,历久不忘。岑参这首诗,正有这一特色。

(刘逸生)

人面不知何处去,桃花依旧笑春风。

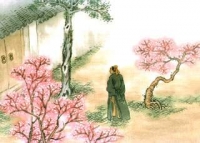

【赏析】 这首诗有一段颇具传奇色彩的本事:“崔护……举进士下第,清明日,独游都城南,得居人庄,一亩之宫,而花木丛萃,寂若无人。扣门久之,有女子自门隙窥之,问曰:‘谁耶?’以姓字对,曰:‘寻春独行,酒渴求饮。’女子以杯水至,开门,设床命坐,独倚小桃斜柯伫立,而意属殊厚,妖姿媚态,绰有余妍。崔以言挑之,不对,目注者久之。崔辞去,送至门,如不胜情而入,崔亦睠盼而归。嗣后绝不复至。及来岁清明日,忽思之,情不可抑,径往寻之,门墙如故,而已锁扃之,因题诗于左扉曰……”(唐孟棨《本事诗·情感》)。

是否真有此“本事”,颇可怀疑。也许竟是先有了诗,然后据以敷演成上述“本事”的。但有两点似可肯定:一、这诗是有情节性的;二、上述“本事”对理解这首诗是有帮助的。

四句诗包含着一前一后两个场景相同、相互映照的场面。第一个场面:寻春遇艳──“去年今日此门中,人面桃花相映红。”如果我们真的相信有那么一回事,就应该承认诗人确实抓住了“寻春遇艳”整个过程中最美丽动人的一幕。“人面桃花相映红”,不仅为艳若桃花的“人面”设置了美好的背景,衬出了少女光彩照人的面影,而且含蓄地表现出诗人目注神驰、情摇意夺的情状,和双方脉脉含情、未通言语的情景。通过这最动人的一幕,可以激发起读者对前后情事的许多美丽想象。这一点,孟棨的《本事诗》可能正是这样做的,后来的戏曲(如《人面桃花》)则作了更多的发挥。

第二个场面:重寻不遇。还是春光烂漫、百花吐艳的季节,还是花木扶疏、桃柯掩映的门户,然而,使这一切都增光添彩的“人面”却不知何处去,只剩下门前一树桃花仍旧在春风中凝情含笑。桃花在春风中含笑的联想,本从“人面桃花相映红”得来。去年今日,伫立桃柯下的那位不期而遇的少女,想必是凝睇含笑,脉脉含情的;而今,人面杳然,依旧含笑的桃花除了引动对往事的美好回忆和好景不常的感慨以外,还能有什么呢?“依旧”二字,正含有无限怅惘。

整首诗其实就是用“人面”、“桃花”作为贯串线索,通过“去年”和“今日”同时同地同景而“人不同”的映照对比,把诗人因这两次不同的遇合而产生的感慨,回环往复、曲折尽致地表达了出来。对比映照,在这首诗中起着极重要的作用。因为是在回忆中写已经失去的美好事物,所以回忆便特别珍贵、美好,充满感情,这才有“人面桃花相映红”的传神描绘;正因为有那样美好的记忆,才特别感到失去美好事物的怅惘,因而有“人面不知何处去,桃花依旧笑春风”的感慨。

尽管这首诗有某种情节性,有富于传奇色彩的“本事”,甚至带有戏剧性,但它并不是一首小叙事诗,而是一首抒情诗。“本事”可能有助于它的广泛流传,但它本身所具的典型意义却在于抒写了某种人生体验,而不在于叙述了一个人们感兴趣的故事。读者不见得有过类似《本事诗》中所载的遇合故事,但却可能有过这种人生体验:在偶然、不经意的情况下遇到某种美好事物,而当自己去有意追求时,却再也不可复得。这也许正是这首诗保持经久不衰的艺术生命力的原因之一吧。

“寻春遇艳”和“重寻不遇”是可以写成叙事诗的。作者没有这样写,正说明唐人更习惯于以抒情诗人的眼光、感情来感受生活中的情事。

(刘学锴)

日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五候家。

From the wind in the willows of the Imperial River.

And at dusk, from the palace, candles are given out

To light first the mansions of the Five Great Lords.

【白话文】 春天,长安城处处飘飞着落花;

寒食节,东风把御园柳枝吹斜。

黄昏时,宫中传出御赐的烛火,

轻烟散入了,新封的王侯之家。

【注释】 1、寒食:每年冬至以后的一百零五天,大概是清明节的前两天为寒食节。据左传所载,晋文公火烧森林求介之推,没想到他却抱着大树活活被烧死,晋国人为了悼念他,每年的这一天禁火,只吃冷食,所以称寒食。

2、御柳:皇帝御花园里的柳树。

3、传蜡烛:虽然寒食节禁火,但公侯之家受赐可以点蜡烛。

4、五侯:旧说一指东汉外戚梁冀一族的五侯,一指东汉桓帝在一天之中封了单超等五个得宠的宦官为侯,世称五侯。本诗中泛指贵幸宠臣。

【赏析】 寒食春深,景物宜人,故诗中前二句先写景。

“春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。”诗人立足高远,视野宽阔,全城景物,尽在望中。“春城”一语,高度凝炼而华美。“春”是自然节候,城是人间都邑,这两者的结合,呈现出无限美好的景观。“无处不飞花”,是诗人抓住的典型画面。春意浓郁,笼罩全城。诗人不说“处处飞花”,因为那只流于一般性的概括,而说是“无处不飞花”,这双重否定的句式极大加强了肯定的语气,有效地烘托出全城皆已沉浸于浓郁春意之中的盛况。诗人不说“无处不开花”,而说“无处不飞花”,除了“飞”字的动态强烈,有助于表现春天的勃然生机外,还说明了诗人在描写时序时措辞是何等精密。“飞花”,就是落花随风飞舞。这是典型的暮春景色。不说“落花”而说“飞花”,这是明写花而暗写风。一个“飞”字,蕴意深远。由此我们可以充分体会到诗人炼字的功夫。可以毫不夸张地说,这首诗能传诵千古,主要是其中的警句“春城无处不飞花”,而这一句诗中最能耀人眼目者,就在一个“飞”字。

“寒食东风御柳斜”,春风吹遍全城,自然也吹入御苑。苑中垂柳也随风飘动起来了。风是无形无影的,它的存在,只能由花之飞,柳之斜来间接感知。照此说来,一个“斜”字也是间接地写风。

第三、四句,论者多认为是讽喻皇宫的特权以及宦官的专宠。不过我们也不妨只视之为风俗画。“日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家”。这其中写实的成份是主要的。唐代制度,清明日皇帝宣旨,取榆柳之火以赐近臣,以示恩宠。又寒食日天下一律禁火,唯宫中可以燃烛。“日暮汉宫传蜡烛”,皇帝特许重臣“五侯”也可破例燃烛,并直接自宫中将燃烛向外传送。能得到皇帝赐烛这份殊荣的自然不多,难怪由汉宫(实指唐朝宫廷)到五侯之家,沿途飘散的“轻烟”会引起诗人的特别注意。

由于后两句旨在描写宫庭生活,并且写得轻灵佻脱,所以历来颇受赏识。据孟棨《本事诗》载:唐德宗很欣赏韩翃此诗,特意赐予他“驾部郎中知制诰”的显职。由于当时江淮刺史与韩翃同名,德宗特意亲书此诗,并批道:“与此韩翃”。其诗倍受爱重若此。又据《唐音癸笺》载:“韩员外(翃)诗匠,意近于史,兴致繁富,一篇一咏,朝士珍之。”从最高统治者到一般朝士,都偏爱此诗,很难说明诗人本意中含有讥刺。当然,如果读者“感到”诗人意含讽喻,那也不足为怪。

今夜偏知春气暖,虫声新透绿窗纱。

With the North Star at its height and the South Star setting,

I can fed the first motions of the warm air of spring

In the singing of an insect at my green-silk window.

【白话文】 夜半更深明月西挂照亮半边人家,北斗七星横卧南斗六星也已倾斜。

今夜我忽然感到春天的温暖气息,还听得春虫叫声穿透绿色的窗纱。

【注释】 1、阑干:纵横的意思。

【赏析】 刘方平是盛唐时期一位不很出名的诗人,存诗不多。但他的几首小诗却写得清丽、细腻、新颖、隽永,在当时独具一格。

据皇甫冉说,刘方平善画,“墨妙无前,性生笔先”(《刘方平壁画山水》),这首诗的前两句就颇有画意。夜半更深,朦胧的斜月映照着家家户户,庭院一半沉浸在月光下,另一半则宠罩在夜的暗影中。这明暗的对比越发衬出了月夜的静谧,空庭的阒寂。天上,北斗星和南斗星都已横斜。这不仅进一步从视觉上点出了“更深”,而且把读者的视野由“人家”引向寥廓的天宇,让人感到那碧海青天之中也笼罩着一片夜的静寂,只有一轮斜月和横斜的北斗南斗在默默无言地暗示着时间的流逝。

这两句在描绘月夜的静谧方面是成功的,但它所显示的只是月夜的一般特点。如果诗人的笔仅仅停留在这一点上,诗的意境、手法便不见得有多少新鲜感。诗的高妙之处,就在于作者另辟蹊径,在三、四句展示出了一个独特的、很少为人写过的境界。

“今夜偏知春气暖,虫声新透绿窗纱。”夜半更深,正是一天当中气温最低的时刻,然而,就在这夜寒袭人、万籁俱寂之际,响起了清脆、欢快的虫鸣声。初春的虫声,可能比较稀疏,也许刚开始还显得很微弱,但诗人不但敏感地注意到了,而且从中听到了春天的信息。在静谧的月夜中,虫声显得分外引人注意。它标志着生命的萌动,万物的复苏,所以它在敏感的诗人心中所引起的,便是春回大地的美好联想。

三、四两句写的自然还是月夜的一角,但它实际上所蕴含的却是月夜中透露的春意。这构思非常新颖别致,不落俗套。春天是生命的象征,它总是充满了缤纷的色彩、喧闹的声响、生命的活力。如果以“春来了”为题,人们总是选择在艳阳之下呈现出活力的事物来加以表现,而诗人却撇开花开鸟鸣、冰消雪融等一切习见的春的标志,独独选取静谧而散发着寒意的月夜为背景,从静谧中写出生命的萌动与欢乐,从料峭夜寒中写出春天的暖意,谱写出一支独特的回春曲。这不仅表现出诗人艺术上的独创精神,而且显示了敏锐、细腻的感受能力。

“今夜偏知春气暖”,是谁“偏知”呢?看来应该是正在试鸣新声的虫儿。尽管夜寒料峭,敏感的虫儿却首先感到在夜气中散发着的春的信息,从而情不自禁地鸣叫起来。而诗人则又在“新透绿窗纱”的“虫声”中感觉到春天的来临。前者实写,后者则意寓言外,而又都用“偏知”一语加以绾结,使读者简直分不清什么是生命的欢乐,什么是发现生命的欢乐之欢乐。“虫声新透绿窗纱”,“新”字不仅蕴含着久盼寒去春来的人听到第一个报春信息时那种新鲜感、欢愉感,而且和上句的“今夜”、“偏知”紧相呼应。“绿”字则进一步衬出“春气暖”,让人从这与生命联结在一起的“绿”色上也感受到春的气息。这些地方,都可见诗人用笔的细腻。

苏轼的“春江水暖鸭先知”是享有盛誉的名句。实际上,他的这点诗意体验,刘方平几百年前就在《月夜》诗中成功地表现过了。刘诗不及苏诗流传,可能和刘诗无句可摘、没有有意识地表现某种“理趣”有关。但宋人习惯于将自己的发现、认识明白告诉读者,而唐人则往往只表达自己对事物的诗意感受,不习惯于言理,这之间是本无轩轾之分的。

(刘学锴)

寂寞空庭春欲晚,梨花满地不开门。

She weeps alone in her chamber of gold

For spring is departing from a desolate garden,

And a drift of pear-petals is closing a door.

【白话文】 纱窗外的阳光淡去,黄昏渐渐降临;锁闭华屋,无人看见我悲哀的泪痕。

庭院空旷寂寞,春天景色行将逝尽;梨花飘落满地,无情无绪把门关紧。

【注释】 空庭:荒芜的庭院。

春欲晚:暮春将至。

【赏析】 这是一首宫怨诗。点破主题的是诗的第二句“金屋无人见泪痕”。句中的“金屋”,用汉武帝幼小时愿以金屋藏阿娇(陈皇后小名)的典故,表明所写之地是与人世隔绝的深宫,所写之人是幽闭在宫内的少女。下面“无人见泪痕”五字,可能有两重含意:一是其人因孤处一室、无人作伴而不禁下泪;二是其人身在极端孤寂的环境之中,纵然落泪也无人得见,无人同情。这正是宫人命运之最可悲处。句中的“泪痕”两字,也大可玩味。泪而留痕,可见其垂泪已有多时。这里,总共只用了七个字,就把诗中人的身份、处境和怨情都写出了。这一句是全诗的中心句,其他三句则都是环绕这一句、烘托这一句的。

起句“纱窗日落渐黄昏”,是使无人的“金屋”显得更加凄凉。屋内环顾无人,固然已经很凄凉,但在阳光照射下,也许还可以减少几分凄凉。现在,屋内的光线随着纱窗日落、黄昏降临而越来越昏暗,如李清照《声声慢》词中所说,“守着窗儿,独自怎生得黑”,其凄凉况味就更可想而知了。

第三句“寂寞空庭春欲晚”,是为无人的“金屋”增添孤寂的感觉。屋内无人,固然使人感到孤寂,假如屋外人声喧闹,春色浓艳,呈现一片生机盎然的景象,或者也可以减少几分孤寂。现在,院中竟也寂无一人,而又是花事已了的晚春时节,正如欧阳修《蝶恋花》词所说的“门掩黄昏,无计留春住”,也如李雯《虞美人》词所说的“生怕落花时候近黄昏”,这就使“金屋”中人更感到孤寂难堪了。

末句“梨花满地不开门”,它既直承上句,是“春欲晚”的补充和引伸;也遥应第二句,对诗中之人起陪衬作用。王夫之在《夕堂永日绪论》中指出“诗文俱有主宾”,要“立一主以待宾”。这首诗中所立之主是第二句所写之人,所待之宾就是这句所写之花。这里,以宾陪主,使人泣与花落两相衬映。李清照《声声慢》词中以“满地黄花堆积”,来陪衬“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”的词中人,所采用的手法与这首诗是相同的。

从时间布局看,诗的第一句是写时间之晚,第三句是写季节之晚。从第一句纱窗日暮,引出第二句窗内独处之人;从第三句空庭春晚,引出第四句庭中飘落之花。再从空间布局看,前两句是写屋内,后两句是写院中。写法是由内及外,由近及远,从屋内的黄昏渐临写屋外的春晚花落,从近处的杳无一人写到远处的庭空门掩。一位少女置身于这样凄凉孤寂的环境之中,当然注定要以泪洗面了。更从色彩的点染看,这首诗一开头就使所写的景物笼罩在暮色之中,为诗篇涂上了一层暗淡的底色,并在这暗淡的底色上衬映以洁白耀目的满地梨花,从而烘托出了那样一个特定的环境气氛和主人公的伤春情绪,诗篇的色调与情调是一致的。

为了增强画面效果,深化诗篇意境,诗人还采取了重叠渲染、反复勾勒的手法。诗中,写了日落,又写黄昏,使暮色加倍昏暗;写了春晚,又写落花满地,使春色扫地无余;写了金屋无人,又写庭院空寂,更写重门深掩,把诗中人无依无伴、与世隔绝的悲惨处境写到无以复加的地步。这些都是加重分量的写法,使为托出宫人的怨情而着意刻画的那样一个凄凉寂寞的境界得到最充分的表现。

此外,这首诗在层层烘托诗中人怨情的同时,还以象征手法点出了美人迟暮之感,从而进一步显示出诗中人身世的可悲、青春的暗逝。曰“日落”,曰“黄昏”,曰“春欲晚”,曰“梨花满地”,都是象征诗中人的命运,作为诗中人的影子来写的。这使诗篇更深曲委婉,味外有味。

(陈邦炎)

月殿影开闻夜漏,水精帘卷近秋河。

The palace-girls' gay voices are mingled with the wind –

But now they are still, and you hear a water-clock drip in the Court of the Moon....

They have opened the curtain wide, they are facing the River of Stars.

【白话文】 高入云天的玉楼,奏起阵阵笙歌;随风飘来宫嫔的笑语,与它伴和。

月宫影移,只听得夜漏单调嘀嗒;卷起水晶帘来,我似乎靠近银河。

【注释】 玉楼:装饰精美的高楼,或谓被月光普照的高楼。

天半:形容楼高,竟达天半。

笙歌:伴着乐声的歌。笙,管乐器,此处泛指乐器,用作动词,指奏乐。

和:伴随。

影开:指月光明亮。

水精:即水晶。

河:银河。

【赏析】 (一)

这首宫怨诗,与其他宫怨诗的不同处,是采用对比的手法。前二句写听到玉楼笙歌笑语;后二句写自己锁闭幽宫的孤凄冷落。如此相形比作,即使不言怨情,而怨情早已显露。

(二)

这首诗的主题比较隐蔽,粗看不易把握全诗的中心,其实这是一首写宫怨的诗,其目的既不是赞美宫中嫔妃夜生活之丰富多彩,也不是写她们观赏到的夜色多么宁静清幽,而是言在此而意在彼,通过描写一个失去恩宠的宫中女子眼中所见到的热闹景象,反衬出她那颗被冷落遭遗弃的心。

诗的前两句集中笔力描写得宠宫妃热闹欢快的作乐场面。月色朗照,高楼仿佛披上了银妆,玲珑剔透得似乎同玉雕一般。那高楼拔地而起,高耸入云,似乎到达天半。从高楼中又徐徐飘出似乎只有在仙界才能听到的优美乐声,另外还有那些恩宠有加的嫔妃们的欢语笑闹声。在徐徐夜风的吹送下,这两种声响混杂在一起,被传到很远。诗的后两句转为描写冷清无奈。你看,在同一夜色之下,两处的境遇竟是如此不同,幽居在深宫中的失宠宫人遥望到那不可企及的高楼,聆听到那难以附和的笙歌笑语,心中感到失望之极,无聊之极。那些漂亮的高楼、美好的音乐本来都曾属于过自己,可现在随着恩宠的丧失,这一切都已付之东流,再也不能返回了。陪伴着她的只是那无情的明月以及那单调无味的滴漏声,怪不得她寂寞难耐,只好卷起帘子仰头观看那满天的星河,仿佛想从那里寻求一些慰藉。

本诗个别词语包含着丰富的内蕴,主要是“天半”及“近秋河”两处。先说“天半”,诗中用来形容楼高。其实,其中还隐含着女主人公不能像其他宫妃那样得到皇帝宠幸的怨意在内。在古典诗文中,“日”、“天”均是皇帝的象征。诗中那些得宠的嫔妃,能进入高及“天半”的玉楼中,这就暗喻她们有机会见到君王,有机会得到恩宠。而失宠的宫女却不能进入“天半”玉楼中,所以她就怨嗟不已了。“近秋河”意谓女主人公将水晶帘卷上以后,由于去掉鳓遮掩之物,原先隔帘相望的天河变得更加清晰明亮,所以在人的感觉上仿佛像移近一样。这是字面意思,字面以外是说女主人公原先只是仰望玉楼,但由于心中失望、空虚和无奈,故而便将视线从玉楼转移到天河,想看一看天河两侧的牛郎织女星,他们是和自己有着同样命运的仙界人物,能否同情自己的遭遇呢?可是由于隔帘相望不够清晰,故而挑起水晶门帘欲看个清楚,欲问个明白,于是在女主人公的心目中似乎离天河渐渐接近了,这便是“近天河”三字所包含的更深意蕴。

![琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。--庄灿煌的博客--凤凰 [出典] 王昌龄 《从军行·琵琶起

点击图片查看详情](http://oson.ca/upload/images11/cache/eabba92c4c2c165f39250f711bde0d40.jpg)

![题都城南庄——书法习作_诗词友情乐_央视网博客_央视网 题都城南庄——书法习作[图]

点击图片查看详情](http://oson.ca/upload/images11/cache/51e9447e1f7b35851ca5bfbbfdb3f04b.jpg)