唐代孔颖达《毛诗正义》和宋代朱熹《诗集传》是诗经学史上两部重要的著作。夏传才《诗经研究史概要》称《毛诗正义》为《诗经》研究的第二个里程碑,《诗集传》为《诗经》研究的第三个里程碑。洪湛侯《诗经学史》认为《毛诗正义》集汉魏《诗》学之大成,《诗集传》是“诗经宋学”集大成的权威之作。

笔者所见的《诗集传》,有1937年初版、1943年再版的世界书局版(书名《诗经集注》),1958年中华书局版,1980年上海古籍出版社版和2007年凤凰出版社版四种。前三种为繁体字版,后一种为简体字版。本文以王华宝整理、凤凰出版社版的《诗集传》为底本,参照其他三个版本及四库全书本《诗集传》,对照中华书局1980年出版的清代阮元的《十三经注疏》(下文简称《注疏》),校勘二者在文字上的一些差异。

一 赪 頳

《周南·汝坟》:“鲂鱼赪尾”,《注疏》“赪”作“頳”。《说文·赤部》作“ ”,又言或从贞,或从丁。《毛诗故训传》作“赪”。《经典释文》亦作“赪”。《广韵·清韵》:“赪,俗作頳。”《康熙字典》:“赪,本作頳。”《汉语大字典》:“頳,同‘赪’。《玉篇·页部》:‘頳,赤也。本作赪。’”《汉语大词典》:“赪,亦作‘頳’。以上三辞书引文亦作“鲂鱼赪尾”。《中华字海》:“ 頳,同赪。”愚按:此处阮元未出校勘记。赪应该是正字或本字,当作赪。

二 秾 襛

《召南·何彼秾矣》:“何彼秾矣”,《注疏》“ 秾”作“襛”。中华书局版、上海古籍出版社版作“襛”。《说文·衣部》:衣厚貌。诗曰:“何彼襛矣”。《毛诗故训传》作“襛”。《经典释文》亦作“襛”。《广韵·钟韵》:襛,襛华,又衣厚貌;穠,花木厚。《康熙字典》“襛”字条引《诗》作“何彼襛矣”;“穠”字条引《诗》作“何彼穠矣”。《汉语大字典》“ 襛”字条引《诗》和《诗集传》作“何彼襛矣”;无“秾”字,“穠”字条亦引《诗》作“何彼穠矣”。《汉语大词典》“穠”字条引《诗》和《诗集传》作“何彼穠矣”;“襛”字条引《诗》作“襛”,又引《五经文字》云:“襛,见《诗·风》,从禾者伪。”

韩诗作“茙”。《康熙字典》:茙,厚貌,又通秾,引《诗》作“秾”。汉·毛亨《毛诗故训传》,唐·陆德明《经典释文》,宋·苏辙《诗经集传》、吕祖谦《吕氏家塾读诗记》,清·马瑞辰《毛诗传笺通释》、陈奂《诗毛氏传疏》、胡承珙《毛诗后笺》、王先谦《诗三家义集疏》、吴闓生《诗义会通》等作“襛”;明·朱善《诗解颐》,清·崔述《读风偶识》作等 “秾”。今人高亨、黄焯、陈子展、程俊英、向熹等均作“襛”。愚按:此处阮元亦未出校勘记。襛与秾二者意思略有不同,据下文“唐棣之华”,当作襛。以《五经文字》说为是。

三 鞠 鞫

《邶风·谷风》:“昔育恐育鞠”,《注疏》“鞠”作“鞫”。中华书局版、上海古籍出版社版作“鞫”。《说文·革部》未单列“鞫”字,鞫为 的重文。《毛诗故训传》作“鞫”。《经典释文》:鞫,本亦作諊。《广韵·屋韵》:鞠,姓也;鞫,同 ,同 ,穷也。《龙龛手鉴·革部》鞫为鞠的俗字。《康熙字典》引此诗作“鞫”。《汉语大字典》鞠,通鞫;鞫,同鞠。《汉语大词典》鞠鞫互为通假。

愚按:阮元《校勘记》据唐石经、小字本、相台本、闽本、明监本和毛本,认为当作鞫。鞠,另见于《诗》者,有:《齐风·南山》:“既曰告之,河又鞠止。”《小雅·采芑》:“钲人伐鼓,陈师鞠旅。”《小雅·节南山》:“昊天不傭,降此鞠讻。”《小雅·小弁》:“踧踧周道,鞠为茂草。”《小雅·蓼莪》:“父兮生我,母兮鞠我。”鞫,另见于《诗》者,有:《大雅·公刘》:“止旅乃密,芮鞫之即。”《大雅·云汉》:“鞫哉庶正,疚哉冢宰。”《大雅·瞻卬》:“鞫人忮忒,谮始竞背。”鞠、鞫在各处的意思均不相同。愚以为此处当从阮元作鞫,《诗集传》是用其俗字鞠,误。

四 盼 盻

《卫风·硕人》:“美目盼兮”,《注疏》“盼” 作“盻”。《论语·八佾》引《诗》曰:“巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮。”《说文·目部》:盼,诗曰:“美目盼兮。”盻,恨视也。《毛诗故训传》作“盼 ”。《经典释文》作“盻”。《广韵·裥韵》:盼,美目;《广韵·霁韵》:盻,恨视。《康熙字典》“盻”字条引《字汇》:盻字,乃盻痕之盻。今人混作盼睞之盼,非。“盼”字条云:《举要》盼亦同盻,并非。《汉语大字典》“盻”字条(二),读为pǎn,意为美目貌。引《诗》作:“巧笑倩兮,美目盻兮。”“盼”字条引《诗》作:“巧笑倩兮,美目盼兮。”又曰:《诗》今本作“盻”。《汉语大词典》:盼,眼睛黑白分明貌。《诗·卫风·硕人》:“巧笑倩兮,美目盼兮。”一本作“盻”。盻,恨视,怒视。或同“盼”。《中华字海》“盻”字条(二),读为pǎn,意为美目貌。引《诗》作:“巧笑倩兮,美目盻兮。”“盼”字条,引《论语·八佾》作:“巧笑倩兮,美目盼兮。”愚按:阮元《校勘记》认为“盼字是也”。当从《说文》与《论语》作“盼”。盻,《说文》作“ 1”;盼,《说文》作“2”。二者字形相近,容易混淆。《广韵·裥韵》“盼”字写作“3”,《中华字海》:4,同“盼”。因为“兮”字的俗字一般写作“3”,所以,人们会误以为“3”是“盻”的俗字。另,疑《汉语大字典》与《汉语大词典》释义均有误。

五 实 硕

《唐风·椒聊》:“实大且笃”,《注疏》“实”作“硕”。现录《诗集传》中全诗如下:

椒聊之实,蕃衍盈升。彼其之子,硕大无朋。椒聊且,远条且。

椒聊之实,蕃衍盈匊。彼其之子,实大且笃。椒聊且,远条且。

世界书局版《诗经集注》、中华书局版、上海古籍出版社版作“硕”。《毛诗故训传》亦作“硕”。

愚按:重章叠句,是《诗经》一大艺术特色,《唐风》就较好得体现了这一艺术特色。今见《唐风》诸诗,凡重章叠句处,每句前几字均相同。现再从《唐风》中摘录几首诗:

扬之水,白石凿凿。素衣朱襮,从子于沃。既见君子,云何不乐?

扬之水,白石皓皓。素衣朱绣,从子于鹄。既见君子,云何其忧?

扬之水,白石粼粼。我闻有命,不敢以告人。

——《唐风·扬之水》

绸缪束薪,三星在天。今夕何夕,见此良人?子兮子兮,如此良人何?

绸缪束刍,三星在隅。今夕何夕,见此邂逅?子兮子兮,如此邂逅何?

绸缪束楚,三星在户。今夕何夕,见此粲者?子兮子兮,如此粲者何?

——《唐风·绸缪》

岂曰无衣七兮?不如子之衣,安且吉兮!

岂曰无衣六兮?不如子之衣,安且燠兮!

——《唐风·无衣》

有杕之杜,生于道左。彼君子兮,噬肯适我?中心好之,曷饮食之?

有杕之杜,生于道周。彼君子兮,噬肯来游?中心好之,曷饮食之?

——《唐风·有杕之杜》

“实大”、“硕大”义皆可通。但《椒聊》诗中第一章为“硕大”,则第二章当同第一章,即“实”当为“硕”。《诗集传》误。

六 遘 觏

《豳风·伐柯》:“我遘之子”,《注疏》“遘” 作“觏”。世界书局版《诗经集注》、中华书局版、上海古籍出版社版作“觏”。《说文·辵部》:遘,遇也;《说文·见部》:觏,遇见也。《毛诗故训传》作“ 觏”。《经典释文》作“觏”。《广韵·候部》:遘,遇也;觏,见也。《康熙字典》:遘,与觏通;觏,引《诗》曰:“我觏之子。”《汉语大字典》“遘”字条引郝懿行《尔雅义疏》:“遘训见者,字当作觏。”《汉语大词典》:遘,遇,遭遇;“觏”字条引《诗》作“我觏之子”,遇见、看见之意。《中华字海》:遘,逢,遇;觏,遇见。愚按:遘,从辵,当有遇意;觏,从见,当训有见意。细研诗意,当以“觏”为佳。《诗集传》误。

[参考文献]

[1] [宋]朱熹著,王华宝整理.诗集传[M].南京:凤凰出版社,2007

[2] [宋]朱熹.诗经集注[M].北京:世界书局,1943年再版

[3] [宋]朱熹.诗集传[M].北京:中华书局,1958

[4] [宋]朱熹.诗集传[M].上海:上海古籍出版社,1980

[5] [清]阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980

[6] [汉]许慎.说文解字[M].长沙:岳麓书社,2006

[7] [汉]毛亨.毛诗故训传郑笺[M].清同治五云堂刊本

[8] [宋]陈彭年等.宋本广韵·永禄本韵镜[M].南京:江苏教育出版社,2005

[9][清]张玉书等.康熙字典:标点整理本[M].上海:汉语大词典出版社,2002

[10]徐中舒等.汉语大字典[M].成都、武汉:四川辞书出版社、湖北辞书出版社,1986

[11]罗竹风等.汉语大词典(电子版)[M].北京:汉语大词典出版社,1998

[12]冷玉龙,韦一心.中华字海[M].北京:中华书局、中国友谊出版公司,2000

[13] [唐]陆德明.经典释文[M].上海:上海古籍出版社,1985

[14][清]纪昀等.文渊阁四库全书(电子版)[M].上海:上海人民出版社,2003

(江北过客)

笔者所见的《诗集传》,有1937年初版、1943年再版的世界书局版(书名《诗经集注》),1958年中华书局版,1980年上海古籍出版社版和2007年凤凰出版社版四种。前三种为繁体字版,后一种为简体字版。本文以王华宝整理、凤凰出版社版的《诗集传》为底本,参照其他三个版本及四库全书本《诗集传》,对照中华书局1980年出版的清代阮元的《十三经注疏》(下文简称《注疏》),校勘二者在文字上的一些差异。

一 赪 頳

《周南·汝坟》:“鲂鱼赪尾”,《注疏》“赪”作“頳”。《说文·赤部》作“ ”,又言或从贞,或从丁。《毛诗故训传》作“赪”。《经典释文》亦作“赪”。《广韵·清韵》:“赪,俗作頳。”《康熙字典》:“赪,本作頳。”《汉语大字典》:“頳,同‘赪’。《玉篇·页部》:‘頳,赤也。本作赪。’”《汉语大词典》:“赪,亦作‘頳’。以上三辞书引文亦作“鲂鱼赪尾”。《中华字海》:“ 頳,同赪。”愚按:此处阮元未出校勘记。赪应该是正字或本字,当作赪。

二 秾 襛

《召南·何彼秾矣》:“何彼秾矣”,《注疏》“ 秾”作“襛”。中华书局版、上海古籍出版社版作“襛”。《说文·衣部》:衣厚貌。诗曰:“何彼襛矣”。《毛诗故训传》作“襛”。《经典释文》亦作“襛”。《广韵·钟韵》:襛,襛华,又衣厚貌;穠,花木厚。《康熙字典》“襛”字条引《诗》作“何彼襛矣”;“穠”字条引《诗》作“何彼穠矣”。《汉语大字典》“ 襛”字条引《诗》和《诗集传》作“何彼襛矣”;无“秾”字,“穠”字条亦引《诗》作“何彼穠矣”。《汉语大词典》“穠”字条引《诗》和《诗集传》作“何彼穠矣”;“襛”字条引《诗》作“襛”,又引《五经文字》云:“襛,见《诗·风》,从禾者伪。”

韩诗作“茙”。《康熙字典》:茙,厚貌,又通秾,引《诗》作“秾”。汉·毛亨《毛诗故训传》,唐·陆德明《经典释文》,宋·苏辙《诗经集传》、吕祖谦《吕氏家塾读诗记》,清·马瑞辰《毛诗传笺通释》、陈奂《诗毛氏传疏》、胡承珙《毛诗后笺》、王先谦《诗三家义集疏》、吴闓生《诗义会通》等作“襛”;明·朱善《诗解颐》,清·崔述《读风偶识》作等 “秾”。今人高亨、黄焯、陈子展、程俊英、向熹等均作“襛”。愚按:此处阮元亦未出校勘记。襛与秾二者意思略有不同,据下文“唐棣之华”,当作襛。以《五经文字》说为是。

三 鞠 鞫

《邶风·谷风》:“昔育恐育鞠”,《注疏》“鞠”作“鞫”。中华书局版、上海古籍出版社版作“鞫”。《说文·革部》未单列“鞫”字,鞫为 的重文。《毛诗故训传》作“鞫”。《经典释文》:鞫,本亦作諊。《广韵·屋韵》:鞠,姓也;鞫,同 ,同 ,穷也。《龙龛手鉴·革部》鞫为鞠的俗字。《康熙字典》引此诗作“鞫”。《汉语大字典》鞠,通鞫;鞫,同鞠。《汉语大词典》鞠鞫互为通假。

愚按:阮元《校勘记》据唐石经、小字本、相台本、闽本、明监本和毛本,认为当作鞫。鞠,另见于《诗》者,有:《齐风·南山》:“既曰告之,河又鞠止。”《小雅·采芑》:“钲人伐鼓,陈师鞠旅。”《小雅·节南山》:“昊天不傭,降此鞠讻。”《小雅·小弁》:“踧踧周道,鞠为茂草。”《小雅·蓼莪》:“父兮生我,母兮鞠我。”鞫,另见于《诗》者,有:《大雅·公刘》:“止旅乃密,芮鞫之即。”《大雅·云汉》:“鞫哉庶正,疚哉冢宰。”《大雅·瞻卬》:“鞫人忮忒,谮始竞背。”鞠、鞫在各处的意思均不相同。愚以为此处当从阮元作鞫,《诗集传》是用其俗字鞠,误。

四 盼 盻

《卫风·硕人》:“美目盼兮”,《注疏》“盼” 作“盻”。《论语·八佾》引《诗》曰:“巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮。”《说文·目部》:盼,诗曰:“美目盼兮。”盻,恨视也。《毛诗故训传》作“盼 ”。《经典释文》作“盻”。《广韵·裥韵》:盼,美目;《广韵·霁韵》:盻,恨视。《康熙字典》“盻”字条引《字汇》:盻字,乃盻痕之盻。今人混作盼睞之盼,非。“盼”字条云:《举要》盼亦同盻,并非。《汉语大字典》“盻”字条(二),读为pǎn,意为美目貌。引《诗》作:“巧笑倩兮,美目盻兮。”“盼”字条引《诗》作:“巧笑倩兮,美目盼兮。”又曰:《诗》今本作“盻”。《汉语大词典》:盼,眼睛黑白分明貌。《诗·卫风·硕人》:“巧笑倩兮,美目盼兮。”一本作“盻”。盻,恨视,怒视。或同“盼”。《中华字海》“盻”字条(二),读为pǎn,意为美目貌。引《诗》作:“巧笑倩兮,美目盻兮。”“盼”字条,引《论语·八佾》作:“巧笑倩兮,美目盼兮。”愚按:阮元《校勘记》认为“盼字是也”。当从《说文》与《论语》作“盼”。盻,《说文》作“ 1”;盼,《说文》作“2”。二者字形相近,容易混淆。《广韵·裥韵》“盼”字写作“3”,《中华字海》:4,同“盼”。因为“兮”字的俗字一般写作“3”,所以,人们会误以为“3”是“盻”的俗字。另,疑《汉语大字典》与《汉语大词典》释义均有误。

五 实 硕

《唐风·椒聊》:“实大且笃”,《注疏》“实”作“硕”。现录《诗集传》中全诗如下:

椒聊之实,蕃衍盈升。彼其之子,硕大无朋。椒聊且,远条且。

椒聊之实,蕃衍盈匊。彼其之子,实大且笃。椒聊且,远条且。

世界书局版《诗经集注》、中华书局版、上海古籍出版社版作“硕”。《毛诗故训传》亦作“硕”。

愚按:重章叠句,是《诗经》一大艺术特色,《唐风》就较好得体现了这一艺术特色。今见《唐风》诸诗,凡重章叠句处,每句前几字均相同。现再从《唐风》中摘录几首诗:

扬之水,白石凿凿。素衣朱襮,从子于沃。既见君子,云何不乐?

扬之水,白石皓皓。素衣朱绣,从子于鹄。既见君子,云何其忧?

扬之水,白石粼粼。我闻有命,不敢以告人。

——《唐风·扬之水》

绸缪束薪,三星在天。今夕何夕,见此良人?子兮子兮,如此良人何?

绸缪束刍,三星在隅。今夕何夕,见此邂逅?子兮子兮,如此邂逅何?

绸缪束楚,三星在户。今夕何夕,见此粲者?子兮子兮,如此粲者何?

——《唐风·绸缪》

岂曰无衣七兮?不如子之衣,安且吉兮!

岂曰无衣六兮?不如子之衣,安且燠兮!

——《唐风·无衣》

有杕之杜,生于道左。彼君子兮,噬肯适我?中心好之,曷饮食之?

有杕之杜,生于道周。彼君子兮,噬肯来游?中心好之,曷饮食之?

——《唐风·有杕之杜》

“实大”、“硕大”义皆可通。但《椒聊》诗中第一章为“硕大”,则第二章当同第一章,即“实”当为“硕”。《诗集传》误。

六 遘 觏

《豳风·伐柯》:“我遘之子”,《注疏》“遘” 作“觏”。世界书局版《诗经集注》、中华书局版、上海古籍出版社版作“觏”。《说文·辵部》:遘,遇也;《说文·见部》:觏,遇见也。《毛诗故训传》作“ 觏”。《经典释文》作“觏”。《广韵·候部》:遘,遇也;觏,见也。《康熙字典》:遘,与觏通;觏,引《诗》曰:“我觏之子。”《汉语大字典》“遘”字条引郝懿行《尔雅义疏》:“遘训见者,字当作觏。”《汉语大词典》:遘,遇,遭遇;“觏”字条引《诗》作“我觏之子”,遇见、看见之意。《中华字海》:遘,逢,遇;觏,遇见。愚按:遘,从辵,当有遇意;觏,从见,当训有见意。细研诗意,当以“觏”为佳。《诗集传》误。

[参考文献]

[1] [宋]朱熹著,王华宝整理.诗集传[M].南京:凤凰出版社,2007

[2] [宋]朱熹.诗经集注[M].北京:世界书局,1943年再版

[3] [宋]朱熹.诗集传[M].北京:中华书局,1958

[4] [宋]朱熹.诗集传[M].上海:上海古籍出版社,1980

[5] [清]阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980

[6] [汉]许慎.说文解字[M].长沙:岳麓书社,2006

[7] [汉]毛亨.毛诗故训传郑笺[M].清同治五云堂刊本

[8] [宋]陈彭年等.宋本广韵·永禄本韵镜[M].南京:江苏教育出版社,2005

[9][清]张玉书等.康熙字典:标点整理本[M].上海:汉语大词典出版社,2002

[10]徐中舒等.汉语大字典[M].成都、武汉:四川辞书出版社、湖北辞书出版社,1986

[11]罗竹风等.汉语大词典(电子版)[M].北京:汉语大词典出版社,1998

[12]冷玉龙,韦一心.中华字海[M].北京:中华书局、中国友谊出版公司,2000

[13] [唐]陆德明.经典释文[M].上海:上海古籍出版社,1985

[14][清]纪昀等.文渊阁四库全书(电子版)[M].上海:上海人民出版社,2003

(江北过客)

《近思录》是中国古代儒家思想文化发展成熟的理论形态,代表着古代思想文化的发展水平;周敦颐、程颢、程颐、张载四子的读经方法,对我们今天读经很有启发借鉴意义;科学的治学次序、方法,治学当行与不当为之事,对当今的教育者、读经者均有指导意义、借鉴价值;读经当然不应舍弃之.

本书是南宋大儒朱熹与其门人对答的集录。全书共一百四十卷,由南宋末期的黎靖德编成,书的全名是朱子语类大全。朱子殁后,黎靖德收集其门人分记的语录(朱子所讲的话),将之编辑起来,并按其内容分类为二十六个项目。语类的内容生动,极具魁力。其中密布着师徒间紧凑的对答,且以口语式的文体记录下来,使朱子精深细致的哲学观点,变得极为平易而实用。

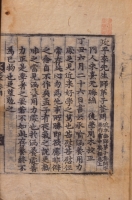

中国宋代景定四年(1263年)黎靖德以类编排,于咸淳二年(1270年)刊为《朱子语类大全)140卷,即今通行本《朱子语类》。此书编排次第,首论理气、性理、鬼神等世界本原问题,以太极、理为天地之始;次释心性情意、仁义礼智等伦理道德及人物性命之原;再论知行、力行、读书、为学之方等认识方法。又分论《四书》、《五经》,以明此理,以孔孟周程张朱为传此理者,排释老、明道统。《朱子语类》基本代表了朱熹的思想,内容丰富,析理精密。主要版本有宋咸淳二年《朱子语类》书影刊本、明成化九年(1473)陈炜刻本、清吕留良宝诰堂刻本、广州书局本等。中华书局有排印本。

中国宋代景定四年(1263年)黎靖德以类编排,于咸淳二年(1270年)刊为《朱子语类大全)140卷,即今通行本《朱子语类》。此书编排次第,首论理气、性理、鬼神等世界本原问题,以太极、理为天地之始;次释心性情意、仁义礼智等伦理道德及人物性命之原;再论知行、力行、读书、为学之方等认识方法。又分论《四书》、《五经》,以明此理,以孔孟周程张朱为传此理者,排释老、明道统。《朱子语类》基本代表了朱熹的思想,内容丰富,析理精密。主要版本有宋咸淳二年《朱子语类》书影刊本、明成化九年(1473)陈炜刻本、清吕留良宝诰堂刻本、广州书局本等。中华书局有排印本。