六六三十六,数中有术,术中有数。阴阳燮理,机在其中。机不可设,设则不中。

第01计瞒天过海:备周则意怠,常见则不疑。阴在阳之内,不在阳之对。太阳,太阴。

第02计围魏救赵:共敌不如分敌,敌阳不如敌阴。

第03计借刀杀人:敌已明,友未定,引友杀敌。不自出力,以《损》推演。

第04计以逸待劳:困敌之势,不以战。损刚益柔。

第05计趁火打劫:敌之害大,就势取利,刚决柔也。

第06计声东击西:敌志乱萃,不虞。坤下兑上之象,利其不自主而取之。

第07计无中生有:诳也,非诳也,实其所诳也。少阴、太阴、太阳。

第08计暗渡陈仓:示之以动,利其静而有主,“益动而巽”。

第09计隔岸观火:阳乖序乱,阴以待逆。暴戾恣睢,其势自毙。顺以动豫,豫顺以动。

第10计笑里藏刀:信而安之,阴以图之。备而后动,勿使有变。刚中柔外也。

第11计李代桃僵:势必有损,损阴以益阳。

第12计顺手牵羊:微隙在所必乘,微利在所必得。少阴,少阳。

第13计打草惊蛇:疑以叩实,察而后动。复者,阴之媒也。

第14计借尸还魂:有用者,不可借;不能用者,求借。借不能用者而用之。匪我求童蒙,童蒙求我。

第15计调虎离山:待天以困之,用人以诱之,往蹇来返。

第16计欲擒姑纵:逼则反兵,走则减势。紧随勿迫,累其气力,消其斗志,散而后擒,兵不血刃。需,有孚,光。

第17计抛砖引玉:类以诱之,击蒙也。

第18计擒贼擒王:摧其坚,夺其魁,以解其体。龙战于野,其道穷也。

第19计釜底抽薪:不敌其力,而消其势,兑下乾上之象。

第20计混水摸鱼:乘其阴乱,利其弱而无主。随,以向晦入宴息。

第21计金蝉脱壳:存其形,完其势;友不疑,敌不动。巽而止蛊。

第22计关门捉贼:小敌困之。剥,不利有攸往。

第23计远交近攻:形禁势格,利从近取,害以远隔。上火下泽。

第24计假道伐虢:两大之间,敌胁以从,我假以势。困,有言不信。

第25计偷梁换柱:频更其阵,抽其劲旅,待其自败,而后乘之。曳其轮也。

第26计指桑骂槐:大凌小者,警以诱之。刚中而应,行险而顺。

第27计假痴不癫:宁伪作不知不为,不伪作假知妄为。静不露机,云雷屯也。

第28计上屋抽梯:假之以便,唆之使前,断其援应,陷之死地。遇毒,位不当也。

第29计树上开花:借局布势,力小势大。鸿渐于陆,其羽可以为仪也。

第30计反客为主:乘隙插足,扼其主机,渐之进也。

第31计美人计:兵强者,攻其将;将智者,伐其情。将弱兵颓,其势自萎。利用御寇,顺相保也。

第32计空城计:虚者虚之,疑中生疑。刚柔之际,奇而复奇。

第33计反间计:疑中之疑。比之自内,不自失也。

第34计苦肉计:人不自害,受害必真。假真真假,间以得行。童蒙之吉,顺以巽也。

第35计连环计:将多兵众,不可以敌,使其自累,以杀其势。在师中吉,承天宠也。

第36计走为上:全师避敌。左次无咎,未失常也。

第01计瞒天过海:备周则意怠,常见则不疑。阴在阳之内,不在阳之对。太阳,太阴。

第02计围魏救赵:共敌不如分敌,敌阳不如敌阴。

第03计借刀杀人:敌已明,友未定,引友杀敌。不自出力,以《损》推演。

第04计以逸待劳:困敌之势,不以战。损刚益柔。

第05计趁火打劫:敌之害大,就势取利,刚决柔也。

第06计声东击西:敌志乱萃,不虞。坤下兑上之象,利其不自主而取之。

第07计无中生有:诳也,非诳也,实其所诳也。少阴、太阴、太阳。

第08计暗渡陈仓:示之以动,利其静而有主,“益动而巽”。

第09计隔岸观火:阳乖序乱,阴以待逆。暴戾恣睢,其势自毙。顺以动豫,豫顺以动。

第10计笑里藏刀:信而安之,阴以图之。备而后动,勿使有变。刚中柔外也。

第11计李代桃僵:势必有损,损阴以益阳。

第12计顺手牵羊:微隙在所必乘,微利在所必得。少阴,少阳。

第13计打草惊蛇:疑以叩实,察而后动。复者,阴之媒也。

第14计借尸还魂:有用者,不可借;不能用者,求借。借不能用者而用之。匪我求童蒙,童蒙求我。

第15计调虎离山:待天以困之,用人以诱之,往蹇来返。

第16计欲擒姑纵:逼则反兵,走则减势。紧随勿迫,累其气力,消其斗志,散而后擒,兵不血刃。需,有孚,光。

第17计抛砖引玉:类以诱之,击蒙也。

第18计擒贼擒王:摧其坚,夺其魁,以解其体。龙战于野,其道穷也。

第19计釜底抽薪:不敌其力,而消其势,兑下乾上之象。

第20计混水摸鱼:乘其阴乱,利其弱而无主。随,以向晦入宴息。

第21计金蝉脱壳:存其形,完其势;友不疑,敌不动。巽而止蛊。

第22计关门捉贼:小敌困之。剥,不利有攸往。

第23计远交近攻:形禁势格,利从近取,害以远隔。上火下泽。

第24计假道伐虢:两大之间,敌胁以从,我假以势。困,有言不信。

第25计偷梁换柱:频更其阵,抽其劲旅,待其自败,而后乘之。曳其轮也。

第26计指桑骂槐:大凌小者,警以诱之。刚中而应,行险而顺。

第27计假痴不癫:宁伪作不知不为,不伪作假知妄为。静不露机,云雷屯也。

第28计上屋抽梯:假之以便,唆之使前,断其援应,陷之死地。遇毒,位不当也。

第29计树上开花:借局布势,力小势大。鸿渐于陆,其羽可以为仪也。

第30计反客为主:乘隙插足,扼其主机,渐之进也。

第31计美人计:兵强者,攻其将;将智者,伐其情。将弱兵颓,其势自萎。利用御寇,顺相保也。

第32计空城计:虚者虚之,疑中生疑。刚柔之际,奇而复奇。

第33计反间计:疑中之疑。比之自内,不自失也。

第34计苦肉计:人不自害,受害必真。假真真假,间以得行。童蒙之吉,顺以巽也。

第35计连环计:将多兵众,不可以敌,使其自累,以杀其势。在师中吉,承天宠也。

第36计走为上:全师避敌。左次无咎,未失常也。

处于绝对优势地位之计谋。君御臣、大国御小国之术也。亢龙有悔。

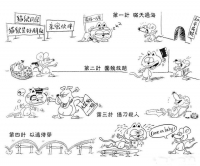

第一计 瞒天过海

本指光天化日之下不让天知道就过了大海。形容极大的欺骗和谎言,什么样的欺骗手段都使得出来。

【原典】

备周则意怠①;常见则不疑。阴在阳之内,不在阳之对②。太阳,太阴③。

【注释】

①备周则意怠:防备十分周密,往往容易让人斗志松懈,削弱战力。

②阴在阳之内,不在阳之对:阴阳是我国古代传统哲学和文化思想的基点,其思想笼罩着大千宇宙、细末尘埃,并影响到意识形态的一切领域。阴阳学说是把宇宙万物作为对立的统一体来看待,表现出朴素的辩证思想。阴、阳二字早在甲骨文、金文中出现过,但作为阴气、阳气的阴阳学说,最早是由道家始祖楚国人老子所倡导,并非《易经》提出。此计中所讲的阴指机密、隐蔽;阳,指公开、暴露。阴在阳之内,不在阳之对,在兵法上是说秘计往往隐藏于公开的事物里,而不在公开事物的对立面上。

③太阳,太阴:太,极,极大。此句指非常公开的事物里往往蕴藏着非常机密的计谋。

【释义】

防备得周全时,更容易麻痹大意;习以为常的事,也常会失去警戒。秘密常潜藏在公开的事物里,并非存在于公开暴露的事物之外。公开暴露的事物发展到极端,就形成了最隐秘的潜藏状态。

【浅解】

所谓瞒天过海,就是故意一而再、再而三地用伪装的手段迷惑、欺骗对方,使对方放松戒备,然后突然行动,从而达到取胜的目的。

【按语】

阴谋作为,不能于背时秘处行之。夜半行窃,僻巷杀人,愚俗之行,非谋士之所为也。如:开皇九年,大举伐陈。先是弼请缘江防人,每交代之际,必集历阳,大列旗帜,营幕蔽野。陈人以为大兵至,悉发国中士马,既而知防人交代。其众复散,后以为常,不复设备,及若弼以大军济江,陈人弗之觉也。因袭南徐州,拔之。

【解析】

“瞒天过海”之谋略决不可以与“欺上瞒下”、“掩耳盗铃”或者诸如夜中行窃、拖人衣裘、僻处谋命之类等同,也决不是谋略之士所应当做的事情。虽然,这两种在某种程度上都含有欺骗性在内,但其动机、性质、目的是不相同的,自是不可以混为一谈。这一计的兵法运用,常常是着眼于人们在观察处理世事中,由于对某些事情的习见不疑而自觉不自觉地产生了疏漏和松懈,故能乘虚而示假隐真,掩盖某种军事行动,把握时机,出奇制胜。

【探源】

见《永乐大典—薛仁贵征辽事略》。唐太宗贞观十七年,御驾亲征,领三十万大军以宁东土。一日,浩荡大军东进来到大海边上,帝见眼前只是白浪排空,海茫无穷,即向众总管问及 过海之计,四下面面相觑。忽传一个近居海上的豪民请求见驾,并称三十万过海军粮此家业已独备。帝大喜,便率百官随这豪民来到海边。只见万户皆用一彩幕遮围,十分严密。豪民老人东向倒步引帝入室。室内更是绣幔彩锦,茵褥铺地。百官进酒,宴饮甚乐。不久,风声四起,波响如雷,杯盏倾侧,人身摇动,良久不止。太宗警惊,忙令近臣揭开彩幕察看,不看则已,一看愕然。满目皆一片清清海水横无际涯,哪里是什么在豪民家作客,大军竟然已航行在大海之上了!原来这豪民是新招壮士薛仁贵扮成,这“瞒天过海”计策就是他策划的。 “瞒天过海”用在兵法上,实属一种示假隐真的疑兵之计, 用来作战役伪装,以期达到出其不意的战斗成果。

【故事】

公元589年,隋朝将大举攻打陈国。这陈国乃是公元557年陈霸先称帝建国,定国号为陈,建都城于建康,也就是今天的南京。战前,隋朝将领贺若弼因奉命统领江防,经常组织沿江守备部队调防。每次调防都命令部队于历阳(也就是今天安徽省和县一带地方)集中。还特令三军集中时,必须大列旗帜,遍支警帐,张扬声势,以迷惑陈国。果真陈国难辨虚实,起初以为大军将至,尽发国中士卒兵马,准备迎敌面战。可是不久,又发现是隋军守备人马调防,并非出击,陈便撤回集结的迎战部队。如此五次三番,隋军调防频繁,蛛丝马迹一点不露,陈国竟然也司空见惯,戒备松懈。直到隋将贺若弼大军渡江而来,陈国居然未有觉察。隋军如同天兵压顶,令陈兵猝不及防,遂一举拔取陈国的南徐州(今天的讲苏省镇江市一带)。

第二计 围魏救赵

本指围攻魏国的都城以解救赵国。现借指用包超敌人的后方来迫使它撤兵的战术。

【原典】

共敌不如分敌①,敌阳不如敌阴②。

【注释】

①共敌不如分敌:共,集中的。分,分散,使分散。句意:攻打集中的敌人,不如设法分散它而后再打。

②敌阳不如敌阴:敌,动词,攻打。句意为 先打击气势旺盛的敌人,不如后打击气势旺盛的敌人。

【释义】

进攻兵力集中、实力强大的敌军,不如使强大的敌军分散减弱了再攻击。攻击敌军的强盛部位,不如攻击敌军的薄弱部份来得有效。

【浅解】

所谓围魏救赵,是指当敌人实力强大时,要避免和强敌正面决战,应该采取迂回战术,迫使敌人分散兵力,然后抓住敌人的薄弱环节发动攻击,致敌于死地。

【按语】

治兵如治水:锐者避其锋,如导疏;弱者塞其虚,如筑堰。故当齐救赵 时,孙子谓田忌曰:“夫解杂乱纠纷者不控拳,救斗者,不搏击,批亢捣虚,形格势禁,则自为解耳。”

【解析】

对敌作战,好比治水:敌人势头强大,就要躲过冲击,如用疏导之法分流。对弱小的敌人,就抓住时机消灭它,就象筑堤围堰,不让水流走。所以当齐救赵时,孙子对田忌说:“想理顺乱丝和结绳,只能用手指慢慢去解开,不能握紧拳头去捶打;排解搏斗纠纷,只能动口劝说,不能动手参加。对敌人,应避实就虚,攻其要害,使敌方受到挫折,受到牵制,围困可以自解。”

【故事】

公元前354年,赵国进攻卫国,迫使卫国屈服于它。卫国原来是入朝魏国的,现在改向亲附赵国,魏惠王不由十分恼火,于是决定派庞涓讨伐赵国。不到一年时间,庞涓便攻到了赵国的国都邯郸。邯郸危在旦夕。赵国国君赵成侯一面竭力固守,一面派人火速奔往齐国求救(此时,赵国与齐国结盟)。齐威王任命田忌为主将,以孙膑为军师,率军救赵。孙膑出计,要军中最不会打仗的齐城、高唐佯攻魏国的军事要地——襄陵,以麻痹魏军。而大军却绕到直插大梁。庞涓得到魏惠王的命令只得火速反国救援。魏军为疲惫之师,怎能打过齐国以逸待劳的精锐之师。所以大败。

第三计 借刀杀人

比喻自己不出面,假借别人的手去害人。

【原典】

敌已明,友未定①,引友杀敌,不自出力,以《损》②推演。

【注释】

①友未定:“友”指军事上的盟者,也即除敌、我两方之外的第三者中,可以一时结盟而借力的人、集团或国家。友未定,就是说盟友对主战的双方,尚持徘徊、观望的态度,其主意不明不定的情况。

②《损》:出自《易经·损》卦:“损:有孚,元吉,无咎,可贞,利有攸往。”孚,信用。元,大。贞,正。意即,取抑省之道去行事,只要有诚心,就会有大的吉利,没有错失,合于正道,这样行事就可一切如意。又有《象》损卦:“损:损下益上,其道上行。”意指“损”与“益”的转化关系,借用盟友的力量去打击敌人,势必要使盟友受到损失,但盟友的损失正可以换得自己的利益。

【释义】

敌人的情况已经明了,友方的态度尚未确定。利用友方的力量去消灭敌人,自己不需要付出什么力量。这是从《损》卦推演出的计策。

【浅解】

所谓借刀杀人,是指在对付敌人的时候,自己不动手,而利用第三者的力量去攻击敌人,用以保存自己的实力;再进一步,则巧妙地利用敌人的内部矛盾,使其自相残杀,以达到致敌于死地的目的。

【按语】

敌象已露,而另一势力更张,将有所为,便应借此力以毁敌人。如:郑桓公将欲袭郐,先向郐之豪杰、良臣、辨智、果敢之士,尽书姓名,择郐之良田赂之,为官爵之名而书之,因为设坛场郭门之处而埋之,衅之以鸡缎,若盟状。郐君以为内难也,而尽杀其良臣。桓公袭郐,遂取之。诸葛亮之和吴拒魏,及关羽围樊、裹,曹欲徙都,懿及蒋济说曹曰:“刘备、孙权外亲内疏,关羽得志,权心不愿也。可遣人蹑其后,许割江南以封权,则樊围自释。”曹从之,羽遂见擒。

【故事】

刘秀借刀杀李铁。

第四计 以逸待劳

指作战时不首先出击,养精蓄锐,以对付从远道来的疲劳的敌人。

【原典】

困敌之势①,不以战;损刚益柔②。

【注释】

①困敌之势:迫使敌入处于围顿的境地。

②损刚益柔:语出《易经.损》。“刚”、“柔”是两个相对的事物现象,在一定的条件下相对的两方有可相互转化。“损”,卦名。本卦为异卦相叠(兑下艮上)。上卦为艮,艮为山,下卦为兑,兑为泽。上山下泽,意为大泽浸蚀山根之象,也就说有水浸润着山,抑损着山,故卦名叫损”。“损刚益柔”是根据此卦象讲述“刚柔相推,而主变化”的普遍道理和法则。 此计正是根据“损”卦的道理,以“刚”喻敌,以“柔”喻已,意谓困敌可用积极防御,逐渐消耗敌人的有生力量,使之由强变弱,而我因势利导又可使自己变被动为主动,不一定要用直接进攻的方法,同样可以制胜。

【按语】

此即致敌之法也。兵书云:“凡先处战地而待敌者逸,后处战地而趋战者劳。故善战者,致人而不致于人。”兵书论敌,此为论势,则其旨非择地以待敌;面在以简驭繁,以不变应变,以小变应大变,以不动应动以小动应大动,以枢应环也。如:管仲寓军令于内政,实而备之;孙膑于马陵道伏击庞涓;李牧守雁门,久而不战,而实备之,战而大破匈奴。

【故事】

三国时,吴国杀了关羽,刘备怒不可遏,亲自率领七十万大军伐吴。蜀军从长江上游顺流进击,居高临下,势如破竹。举兵东下,连胜十余阵,锐气正盛,直至彝陵,哮亭一带,深入吴国腹地五六百里。孙权命青年将领陆逊为大都督,率五万人迎战。陆逊深谙兵法,正确地分析了形势,认为刘备锐气始盛,并且居高临下,吴军难以进攻。于是决定实行战略退却,以观其变。吴军完全撤出山地,这样,蜀军在五六百里的山地一带难以展开,反而处于被动地位,欲战不能,兵疲意阻。相持半年,蜀军斗志松懈。陆逊看到蜀军战线绵延数百里,首尾难顾,在山林安营扎寨,犯了兵家之忌。时机成熟,陆逊下令全面反攻,打得蜀军措手不及。陆逊—把火,烧毁蜀军七百里连营,蜀军大乱,伤亡惨重,慌忙撤退。陆逊创造了战争史上以少胜多、后发制人的著名战例。

第五计 趁火打劫

本指趁人家失火的时候去抢东西。现比喻乘人之危,捞一把。

【原典】

敌之害大①,就势取利,刚决柔也②。

【注释】

①敌之害大:害,指敌人所遭遇到的困难,危厄的处境。

②刚决柔也:语出《易经.央》卦。央,卦名。本卦为异卦相叠(乾下兑上)。上卦为兑,兑为泽;下卦为乾,乾为天。兑上乾下,意为有洪水涨上天之象。《央央》的《彖》辞说:“央,决也。刚决柔也。”决,冲决、冲开、去掉的意思。因乾卦为六十四卦的第一卦,乾为天,是大吉大利,吉利的贞卜,所以此卦的本义是力争上游,刚健不屈。所谓刚决柔,就是下乾这个阳刚之卦,在冲决上兑这个阴柔的卦。此计是以“刚”喻己,以“柔”喻敌,言乘敌之危,就势而取胜的意思。

【按语】

敌害在内,则劫其地;敌害在外,则劫其民;内外交害,败劫其国。如:越王乘吴国内蟹稻不遗种而谋攻之,后卒乘吴北会诸侯于黄池之际,国内空虚,因而捣之,大获全胜。

【故事】

多尔衮趁乱入关。

第六计 声东击西

指表面上声言要攻打东面,其实是攻打西面。军事上使敌人产生错觉的一种战术。

【原典】

敌志乱萃①,不虞②,坤下兑上 ③之象,利其不自主而取之。

【注释】

①敌志乱萃:援引《易经.萃》卦中《象》辞:“乃乱乃萃,其志乱也”之意。萃,悴,即憔悴。是说敌人情志混乱而且憔悴。

②不虞:未意科,未预料。

③坤下兑上:萃卦为异卦相叠(坤下兑上)。上卦为兑,兑为泽;下并为坤,坤为地。有泽水淹及大地,洪水横流之象。

此计是运用“坤下兑上”之卦象的象理,喻“敌志乱萃”而造成了错失丛杂、危机四伏的处境,我则要抓住敌人这不能自控的混乱之势,机动灵活地运用时东时西,似打似离,不攻而示它以攻,欲攻而又示之以不攻等战术,进一步造成敌人的错觉,出其不意地一举夺胜。

【按语】

西汉,七国反,周亚夫坚壁不战。吴兵奔壁之东南陬,亚夫便备西北;已而吴王精兵果攻西北,遂不得入。此敌志不乱,能自去也。汉末,朱隽围黄巾于宛,张围结垒,起土山以临城内,鸣鼓攻其西南,黄巾悉众赴之,隽自将精兵五千,掩其东北,遂乘虚而入。此敌志乱萃,不虞也。然则声东击西之策,须视敌志乱否为定。乱,则胜;不乱,将自取败亡,险策也。

【故事】

韩信木罂渡黄河。

第一计 瞒天过海

本指光天化日之下不让天知道就过了大海。形容极大的欺骗和谎言,什么样的欺骗手段都使得出来。

【原典】

备周则意怠①;常见则不疑。阴在阳之内,不在阳之对②。太阳,太阴③。

【注释】

①备周则意怠:防备十分周密,往往容易让人斗志松懈,削弱战力。

②阴在阳之内,不在阳之对:阴阳是我国古代传统哲学和文化思想的基点,其思想笼罩着大千宇宙、细末尘埃,并影响到意识形态的一切领域。阴阳学说是把宇宙万物作为对立的统一体来看待,表现出朴素的辩证思想。阴、阳二字早在甲骨文、金文中出现过,但作为阴气、阳气的阴阳学说,最早是由道家始祖楚国人老子所倡导,并非《易经》提出。此计中所讲的阴指机密、隐蔽;阳,指公开、暴露。阴在阳之内,不在阳之对,在兵法上是说秘计往往隐藏于公开的事物里,而不在公开事物的对立面上。

③太阳,太阴:太,极,极大。此句指非常公开的事物里往往蕴藏着非常机密的计谋。

【释义】

防备得周全时,更容易麻痹大意;习以为常的事,也常会失去警戒。秘密常潜藏在公开的事物里,并非存在于公开暴露的事物之外。公开暴露的事物发展到极端,就形成了最隐秘的潜藏状态。

【浅解】

所谓瞒天过海,就是故意一而再、再而三地用伪装的手段迷惑、欺骗对方,使对方放松戒备,然后突然行动,从而达到取胜的目的。

【按语】

阴谋作为,不能于背时秘处行之。夜半行窃,僻巷杀人,愚俗之行,非谋士之所为也。如:开皇九年,大举伐陈。先是弼请缘江防人,每交代之际,必集历阳,大列旗帜,营幕蔽野。陈人以为大兵至,悉发国中士马,既而知防人交代。其众复散,后以为常,不复设备,及若弼以大军济江,陈人弗之觉也。因袭南徐州,拔之。

【解析】

“瞒天过海”之谋略决不可以与“欺上瞒下”、“掩耳盗铃”或者诸如夜中行窃、拖人衣裘、僻处谋命之类等同,也决不是谋略之士所应当做的事情。虽然,这两种在某种程度上都含有欺骗性在内,但其动机、性质、目的是不相同的,自是不可以混为一谈。这一计的兵法运用,常常是着眼于人们在观察处理世事中,由于对某些事情的习见不疑而自觉不自觉地产生了疏漏和松懈,故能乘虚而示假隐真,掩盖某种军事行动,把握时机,出奇制胜。

【探源】

见《永乐大典—薛仁贵征辽事略》。唐太宗贞观十七年,御驾亲征,领三十万大军以宁东土。一日,浩荡大军东进来到大海边上,帝见眼前只是白浪排空,海茫无穷,即向众总管问及 过海之计,四下面面相觑。忽传一个近居海上的豪民请求见驾,并称三十万过海军粮此家业已独备。帝大喜,便率百官随这豪民来到海边。只见万户皆用一彩幕遮围,十分严密。豪民老人东向倒步引帝入室。室内更是绣幔彩锦,茵褥铺地。百官进酒,宴饮甚乐。不久,风声四起,波响如雷,杯盏倾侧,人身摇动,良久不止。太宗警惊,忙令近臣揭开彩幕察看,不看则已,一看愕然。满目皆一片清清海水横无际涯,哪里是什么在豪民家作客,大军竟然已航行在大海之上了!原来这豪民是新招壮士薛仁贵扮成,这“瞒天过海”计策就是他策划的。 “瞒天过海”用在兵法上,实属一种示假隐真的疑兵之计, 用来作战役伪装,以期达到出其不意的战斗成果。

【故事】

公元589年,隋朝将大举攻打陈国。这陈国乃是公元557年陈霸先称帝建国,定国号为陈,建都城于建康,也就是今天的南京。战前,隋朝将领贺若弼因奉命统领江防,经常组织沿江守备部队调防。每次调防都命令部队于历阳(也就是今天安徽省和县一带地方)集中。还特令三军集中时,必须大列旗帜,遍支警帐,张扬声势,以迷惑陈国。果真陈国难辨虚实,起初以为大军将至,尽发国中士卒兵马,准备迎敌面战。可是不久,又发现是隋军守备人马调防,并非出击,陈便撤回集结的迎战部队。如此五次三番,隋军调防频繁,蛛丝马迹一点不露,陈国竟然也司空见惯,戒备松懈。直到隋将贺若弼大军渡江而来,陈国居然未有觉察。隋军如同天兵压顶,令陈兵猝不及防,遂一举拔取陈国的南徐州(今天的讲苏省镇江市一带)。

第二计 围魏救赵

本指围攻魏国的都城以解救赵国。现借指用包超敌人的后方来迫使它撤兵的战术。

【原典】

共敌不如分敌①,敌阳不如敌阴②。

【注释】

①共敌不如分敌:共,集中的。分,分散,使分散。句意:攻打集中的敌人,不如设法分散它而后再打。

②敌阳不如敌阴:敌,动词,攻打。句意为 先打击气势旺盛的敌人,不如后打击气势旺盛的敌人。

【释义】

进攻兵力集中、实力强大的敌军,不如使强大的敌军分散减弱了再攻击。攻击敌军的强盛部位,不如攻击敌军的薄弱部份来得有效。

【浅解】

所谓围魏救赵,是指当敌人实力强大时,要避免和强敌正面决战,应该采取迂回战术,迫使敌人分散兵力,然后抓住敌人的薄弱环节发动攻击,致敌于死地。

【按语】

治兵如治水:锐者避其锋,如导疏;弱者塞其虚,如筑堰。故当齐救赵 时,孙子谓田忌曰:“夫解杂乱纠纷者不控拳,救斗者,不搏击,批亢捣虚,形格势禁,则自为解耳。”

【解析】

对敌作战,好比治水:敌人势头强大,就要躲过冲击,如用疏导之法分流。对弱小的敌人,就抓住时机消灭它,就象筑堤围堰,不让水流走。所以当齐救赵时,孙子对田忌说:“想理顺乱丝和结绳,只能用手指慢慢去解开,不能握紧拳头去捶打;排解搏斗纠纷,只能动口劝说,不能动手参加。对敌人,应避实就虚,攻其要害,使敌方受到挫折,受到牵制,围困可以自解。”

【故事】

公元前354年,赵国进攻卫国,迫使卫国屈服于它。卫国原来是入朝魏国的,现在改向亲附赵国,魏惠王不由十分恼火,于是决定派庞涓讨伐赵国。不到一年时间,庞涓便攻到了赵国的国都邯郸。邯郸危在旦夕。赵国国君赵成侯一面竭力固守,一面派人火速奔往齐国求救(此时,赵国与齐国结盟)。齐威王任命田忌为主将,以孙膑为军师,率军救赵。孙膑出计,要军中最不会打仗的齐城、高唐佯攻魏国的军事要地——襄陵,以麻痹魏军。而大军却绕到直插大梁。庞涓得到魏惠王的命令只得火速反国救援。魏军为疲惫之师,怎能打过齐国以逸待劳的精锐之师。所以大败。

第三计 借刀杀人

比喻自己不出面,假借别人的手去害人。

【原典】

敌已明,友未定①,引友杀敌,不自出力,以《损》②推演。

【注释】

①友未定:“友”指军事上的盟者,也即除敌、我两方之外的第三者中,可以一时结盟而借力的人、集团或国家。友未定,就是说盟友对主战的双方,尚持徘徊、观望的态度,其主意不明不定的情况。

②《损》:出自《易经·损》卦:“损:有孚,元吉,无咎,可贞,利有攸往。”孚,信用。元,大。贞,正。意即,取抑省之道去行事,只要有诚心,就会有大的吉利,没有错失,合于正道,这样行事就可一切如意。又有《象》损卦:“损:损下益上,其道上行。”意指“损”与“益”的转化关系,借用盟友的力量去打击敌人,势必要使盟友受到损失,但盟友的损失正可以换得自己的利益。

【释义】

敌人的情况已经明了,友方的态度尚未确定。利用友方的力量去消灭敌人,自己不需要付出什么力量。这是从《损》卦推演出的计策。

【浅解】

所谓借刀杀人,是指在对付敌人的时候,自己不动手,而利用第三者的力量去攻击敌人,用以保存自己的实力;再进一步,则巧妙地利用敌人的内部矛盾,使其自相残杀,以达到致敌于死地的目的。

【按语】

敌象已露,而另一势力更张,将有所为,便应借此力以毁敌人。如:郑桓公将欲袭郐,先向郐之豪杰、良臣、辨智、果敢之士,尽书姓名,择郐之良田赂之,为官爵之名而书之,因为设坛场郭门之处而埋之,衅之以鸡缎,若盟状。郐君以为内难也,而尽杀其良臣。桓公袭郐,遂取之。诸葛亮之和吴拒魏,及关羽围樊、裹,曹欲徙都,懿及蒋济说曹曰:“刘备、孙权外亲内疏,关羽得志,权心不愿也。可遣人蹑其后,许割江南以封权,则樊围自释。”曹从之,羽遂见擒。

【故事】

刘秀借刀杀李铁。

第四计 以逸待劳

指作战时不首先出击,养精蓄锐,以对付从远道来的疲劳的敌人。

【原典】

困敌之势①,不以战;损刚益柔②。

【注释】

①困敌之势:迫使敌入处于围顿的境地。

②损刚益柔:语出《易经.损》。“刚”、“柔”是两个相对的事物现象,在一定的条件下相对的两方有可相互转化。“损”,卦名。本卦为异卦相叠(兑下艮上)。上卦为艮,艮为山,下卦为兑,兑为泽。上山下泽,意为大泽浸蚀山根之象,也就说有水浸润着山,抑损着山,故卦名叫损”。“损刚益柔”是根据此卦象讲述“刚柔相推,而主变化”的普遍道理和法则。 此计正是根据“损”卦的道理,以“刚”喻敌,以“柔”喻已,意谓困敌可用积极防御,逐渐消耗敌人的有生力量,使之由强变弱,而我因势利导又可使自己变被动为主动,不一定要用直接进攻的方法,同样可以制胜。

【按语】

此即致敌之法也。兵书云:“凡先处战地而待敌者逸,后处战地而趋战者劳。故善战者,致人而不致于人。”兵书论敌,此为论势,则其旨非择地以待敌;面在以简驭繁,以不变应变,以小变应大变,以不动应动以小动应大动,以枢应环也。如:管仲寓军令于内政,实而备之;孙膑于马陵道伏击庞涓;李牧守雁门,久而不战,而实备之,战而大破匈奴。

【故事】

三国时,吴国杀了关羽,刘备怒不可遏,亲自率领七十万大军伐吴。蜀军从长江上游顺流进击,居高临下,势如破竹。举兵东下,连胜十余阵,锐气正盛,直至彝陵,哮亭一带,深入吴国腹地五六百里。孙权命青年将领陆逊为大都督,率五万人迎战。陆逊深谙兵法,正确地分析了形势,认为刘备锐气始盛,并且居高临下,吴军难以进攻。于是决定实行战略退却,以观其变。吴军完全撤出山地,这样,蜀军在五六百里的山地一带难以展开,反而处于被动地位,欲战不能,兵疲意阻。相持半年,蜀军斗志松懈。陆逊看到蜀军战线绵延数百里,首尾难顾,在山林安营扎寨,犯了兵家之忌。时机成熟,陆逊下令全面反攻,打得蜀军措手不及。陆逊—把火,烧毁蜀军七百里连营,蜀军大乱,伤亡惨重,慌忙撤退。陆逊创造了战争史上以少胜多、后发制人的著名战例。

第五计 趁火打劫

本指趁人家失火的时候去抢东西。现比喻乘人之危,捞一把。

【原典】

敌之害大①,就势取利,刚决柔也②。

【注释】

①敌之害大:害,指敌人所遭遇到的困难,危厄的处境。

②刚决柔也:语出《易经.央》卦。央,卦名。本卦为异卦相叠(乾下兑上)。上卦为兑,兑为泽;下卦为乾,乾为天。兑上乾下,意为有洪水涨上天之象。《央央》的《彖》辞说:“央,决也。刚决柔也。”决,冲决、冲开、去掉的意思。因乾卦为六十四卦的第一卦,乾为天,是大吉大利,吉利的贞卜,所以此卦的本义是力争上游,刚健不屈。所谓刚决柔,就是下乾这个阳刚之卦,在冲决上兑这个阴柔的卦。此计是以“刚”喻己,以“柔”喻敌,言乘敌之危,就势而取胜的意思。

【按语】

敌害在内,则劫其地;敌害在外,则劫其民;内外交害,败劫其国。如:越王乘吴国内蟹稻不遗种而谋攻之,后卒乘吴北会诸侯于黄池之际,国内空虚,因而捣之,大获全胜。

【故事】

多尔衮趁乱入关。

第六计 声东击西

指表面上声言要攻打东面,其实是攻打西面。军事上使敌人产生错觉的一种战术。

【原典】

敌志乱萃①,不虞②,坤下兑上 ③之象,利其不自主而取之。

【注释】

①敌志乱萃:援引《易经.萃》卦中《象》辞:“乃乱乃萃,其志乱也”之意。萃,悴,即憔悴。是说敌人情志混乱而且憔悴。

②不虞:未意科,未预料。

③坤下兑上:萃卦为异卦相叠(坤下兑上)。上卦为兑,兑为泽;下并为坤,坤为地。有泽水淹及大地,洪水横流之象。

此计是运用“坤下兑上”之卦象的象理,喻“敌志乱萃”而造成了错失丛杂、危机四伏的处境,我则要抓住敌人这不能自控的混乱之势,机动灵活地运用时东时西,似打似离,不攻而示它以攻,欲攻而又示之以不攻等战术,进一步造成敌人的错觉,出其不意地一举夺胜。

【按语】

西汉,七国反,周亚夫坚壁不战。吴兵奔壁之东南陬,亚夫便备西北;已而吴王精兵果攻西北,遂不得入。此敌志不乱,能自去也。汉末,朱隽围黄巾于宛,张围结垒,起土山以临城内,鸣鼓攻其西南,黄巾悉众赴之,隽自将精兵五千,掩其东北,遂乘虚而入。此敌志乱萃,不虞也。然则声东击西之策,须视敌志乱否为定。乱,则胜;不乱,将自取败亡,险策也。

【故事】

韩信木罂渡黄河。