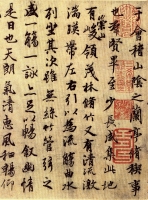

闻之天命谓性,则儿女之贞淫,一性尽之矣。何感者亦一,而应者亦万端?又若夫其性之所能尽者,始知性其大端也。而性中之喜怒哀乐,又妙有其情也。唯妙有其情,故有所爱慕而钟焉,有所偏僻而溺焉,有所拂逆而伤焉,有所铭佩而感焉。虽随触随生,忽深忽浅,要皆此身此心,实消受之。而成其为贞为淫也,未有不原其情,不察其隐,而妄加其名者。大都身免矣,而心辱焉,贞而淫矣;身辱矣,而心免焉,淫而贞矣;此中名教,惟可告天,只堪尽性,实有难为涂名饰行者道也。故磨不磷,涅不缁,而污泥不染之莲,盖持情以合性也。

翠翘一女子,始也见金夫不有躬情,可谓荡矣。乃不贪一夕之欢,而谆谆为终身偕老计,则是荡而能持,变不失正,其以淫为贞者乎?亦已奇矣。及遭父难,则慷慨卖身,略不顾忌,虽眷恋其人,亦不过借李代桃,绝不以情而乱性,此不为尤难乎?难者且易之,故视辱身非辱也,行孝也;茹苦非苦也,甘心也。何也?父由此身而生也,此身已为父而弃也。此身既弃,则土也,木也,死分也;生幸也,何敢复作闺阁想?

迨后,抱书生之衾裯,作虎狼之伴侣,岂其情之所钟焉?卉风花无主,暂借一枝逃死耳。故一闻招降,即念东南涂炭,臣主忧劳,殷殷劝降,此岂溺私恩而忘公义者哉?此岂贪富贵而甘作逆者哉?了可辨也。若明山一死,我实误之,不忍独生,又其内不负心,外不负人之余烈也。略其迹,观其心,岂非古今之贤女子哉?

至于死而复生,生而复合,此又天之怜念其孝其忠,其颠沛流离之苦,而曲遂其室家之愿也。乃天曲遂之,而人转道而不尽速,以作贞淫之别。使天但可命性,而不可命情,此又当于寻常之喜怒哀乐外求之矣。因知名教虽严,为一女子游移之,颠倒之,万感万应而后成全之,不失一线,真千古之遗香也。

余感其情而欣慕焉,聊书此以代执鞭云。倘世俗庸情,第见其遭逢,不察其本末,日此辱人贱行也,则予为之痛哭千古矣。

天花藏主人偶题

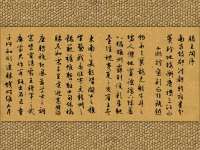

翠翘一女子,始也见金夫不有躬情,可谓荡矣。乃不贪一夕之欢,而谆谆为终身偕老计,则是荡而能持,变不失正,其以淫为贞者乎?亦已奇矣。及遭父难,则慷慨卖身,略不顾忌,虽眷恋其人,亦不过借李代桃,绝不以情而乱性,此不为尤难乎?难者且易之,故视辱身非辱也,行孝也;茹苦非苦也,甘心也。何也?父由此身而生也,此身已为父而弃也。此身既弃,则土也,木也,死分也;生幸也,何敢复作闺阁想?

迨后,抱书生之衾裯,作虎狼之伴侣,岂其情之所钟焉?卉风花无主,暂借一枝逃死耳。故一闻招降,即念东南涂炭,臣主忧劳,殷殷劝降,此岂溺私恩而忘公义者哉?此岂贪富贵而甘作逆者哉?了可辨也。若明山一死,我实误之,不忍独生,又其内不负心,外不负人之余烈也。略其迹,观其心,岂非古今之贤女子哉?

至于死而复生,生而复合,此又天之怜念其孝其忠,其颠沛流离之苦,而曲遂其室家之愿也。乃天曲遂之,而人转道而不尽速,以作贞淫之别。使天但可命性,而不可命情,此又当于寻常之喜怒哀乐外求之矣。因知名教虽严,为一女子游移之,颠倒之,万感万应而后成全之,不失一线,真千古之遗香也。

余感其情而欣慕焉,聊书此以代执鞭云。倘世俗庸情,第见其遭逢,不察其本末,日此辱人贱行也,则予为之痛哭千古矣。

天花藏主人偶题

无情有情陌路吊淡仙

有缘无缘劈空遇金重

词曰:

薄命似桃花,悲来泥与沙。纵美不堪惜,虽香何足夸。东零西落,知是阿谁家。想到伤情,伤情眉懒画。只落数番惆怅,几度咨嗟。呀呀!不索怨他。从来国色招认妒,一听天公断头咱。

右调《月儿高》

这一曲《月儿高》,单道佳人命薄,红粉时乖,生了绝代的才色,不能遇金屋之荣,反遭那摧残之苦。试看从古及今,不世出的佳人,能有几个得无破败!昭君色夺三千,不免塞外之尘;贵妃宠隆一国,难逃马嵬之死;飞燕、合德,何曾令终;西子、貂蝉,徒贻话柄。这真是造化忌盈,丰此啬彼。所以李易安末年抱怨,朱淑卢晚节伤心,蔡文姬悲笳哀咽,尤为可怜。大抵有了一分颜色,便受一分折磨,赋了一段才情,便增一分孽障。

往事休题,即如扬州的小青,才情色性无不第一。嫁了恁般的呆丈夫,也折得够了。又遇着那般的恶妒妇,生生活活直逼立苦杀了,岂不可伤,岂不可痛!正惟可伤可痛,故感动了这些文人墨士,替她刻文集,编传奇,留贻不朽,成了个一代佳人。

谁人不颂美生怜,那个不闻名叹息!若令小青不遇恁般狠毒的女平章,稍得优游于小星之列,将愁云怨雨化为雪月风花,亦何能留传不朽哉!大都玉不磨不知其坚,檀不焚不知其香,非惟小青为然也。凡天下美女,负才色而生不遇时,皆小青之类也,则皆可与小青并传不朽。我如今再说一女子,深情美色,冷韵幽香,不减小青。而潦倒风尘,坎坷湖海,似犹过之,真足与小青媲美千秋也。

话说北京有一王员外,双名两松,表字子贞。为人淳笃,家计不丰。室人京氏,颇亦贤能。生子王观,学习儒业。长女翠翘,次女翠云,年俱妙龄。翠翘生得绰约风流,翠云则天娇艳倩。翠翘性喜豪华,翠云则性甘宁淡,俱通诗赋。翠翘尤喜音律,最癖胡琴。翠云常谏道:“音乐非闺中事,外人闻之不雅。”翠翘道:“吾非不知,但性喜于彼,不能止也。”尝为《薄命怨》,谱入胡琴,音韵凄清,闻者泪下。曲终有云:

怀故国兮,叹那参商;悲沦亡兮,玉容何祥。姐妹固宠兮,一朝俱死;束昏不令兮,奉先灭亡。侯门似海兮,萧郎陌路;失身非类兮,茂林争光。为郎憔悴兮,及尔同死;离魂情重兮,浅唱低觞。死负父尸兮,生代父死;宠哀纨扇兮,尔生不昌。有始无终兮,悲乎失侣;门前冷落兮,老大谁将。今古红颜兮,莫不薄命;红颜薄命兮,莫不断肠。我本怨人兮,乃为怨曲;谁闻怨曲兮,谁不悲伤!

按下翠翘胡琴之妙,且说里中有一富家秀士,姓金名重,表字千里。胸藏万卷,学富五车。抱子建七步之才,赋潘安三都之貌。年方弱冠,梦想好逑。闻得翠翘精擅胡琴,且通诗赋,每每思慕道:“何物老妪,生出如许尤物!即使异代他乡,尚欲求之寤寐,何况当吾身吾里,若不求她一晤,岂不当面错过!”因多方以伺其出入。

一日清明,王氏合家扫墓,就借此踏青。翠翘同弟王观、妹翠云各处闲行。忽行到一个流水溪边,看见一座累累孤冢,因对王观道:“兄弟,你看此坟,山黛列眉,树烟绾髻,甚是幽雅,怎无一人来替他祭扫?”王观道:“姐姐原来不知,此乃本京第一名妓刘淡仙之墓。她在时才名卓越,倾动一时。后死之日,其鸨母不仁,就要将她委之沟壑。幸遇一远客,慕名来访,见她已死,因哭道:‘淡仙,淡仙,我和你好无缘也。生前既不能亲偎色笑,死后收尔骸骨,也不枉了一段因缘。’遂买了一具棺木,备了一副衣衾,将淡仙收葬于此地。这乃无主孤坟,有甚人来替他拜扫。”

翠翘听了叹息道:“可怜,可怜!生做万人妻,死是无夫鬼,红颜薄命,一至于此。恰好我与你遇见,且上前看那碑记是怎么写的?”三人转过一湾流水,半扇小桥,见四壁藤萝,一堆古墓。那碑上青苔都已长满。翠翘上前拂草细看,依稀仿佛,认出是校书刘淡仙墓。因长叹道:“淡仙,淡仙,你生前何等繁华,死后怎恁般寂寞。我王翠翘与你才色相亲,本该奠你一杯才好,却又不曾带得酒来。也罢,我题诗一首,少致悲情,九原有知,也不辜我王翠翘一种热肠也。”因折竹枝,插于墓顶,祝道:“香魂不断,应解依人。刘淡仙,刘淡仙,我翠翘今日吊你,你须听者。”乃撮土为香,倒身四拜。拜罢题诗一首道:

色香何处也,凭吊痛心哉。

明月冷鸳被,暗尘封镜台。

玉虽黄土瘗,名未白云埋。

尚有如渑酒,无人奠一杯。

翠翘题罢,凄然泪下,情殊不胜。翠云、王观道:“姐姐好没来由,我与你行春到此,遣兴陶情,为甚朝着古墓下泪?又非亲知、故旧,也忒杀情深了。”翠翘道:“妹子、兄弟不是这般说,红颜无主,从古皆然。这刘淡仙生来难道就是妓女!也是事到其间,落了火坑。前船后船,安知你我不是她再来人。况人生在世,这生老病死是躲不过的。而最可怜者,无如美人。你看古来那些女子,如西施,如贵妃,能有几个得善始善终的。思及于此,不觉睹物伤情,心灰肠断耳!”王观道:“姐姐好笑,一发讲远了。此乃荒墓,阴气凝重,不宜久坐,去了吧。”翠翘道:“既要去,待我辞了淡仙再行。”复向墓前嘱道:“淡仙,淡仙!我要去了。你若有知,显个灵儿我看,也不负了我王翠翘这段情痴。”

言未毕,只见墓后卷起一道西风,悲凄惨淡,呜咽哀号,山摇水沸,树振草啸。忽喇喇金戈铁马,昏惨惨天暗云迷,急不能睁睛定眼。王观与翠云甚是惊慌。那风卷到翠翘身边,周身三匝,倏然而散。翠翘道:“淡仙是好阴灵也,果然不负我王翠翘的知己。”王观、翠云一齐道:“我说这里阴气重,早些去,只管恋着这坟咕咕哝哝,这阵风好不怕人。还不去,还要在这里做什么!”

翠翘笑道:“那不是风,是刘淡仙显灵与我看,我还要题诗谢她,方去哩!”王观道:“她死也不知死了多少年,若恁般灵应,她倒成菩萨了。”翠翘道:“死者躯壳,不死者精神,精神千古犹存。你读书人岂不知‘骨化形销,丹诚不泯,因风委露,犹托清尘’的说话?你不信,我替你跟那风看来踪去迹,定有影响。”王观道:“我是不信,大家也寻一寻看。”

只见苍苔上一路半明不灭的屐印,自西而东,隐隐约约,到墓而灭。王观、翠云看了,方才骇然,急催翠翘起身。翠翘道:“莫忙,如此灵感英魂,我还要做首诗辞,方去哩!”遂取头上钗儿,将吊诗并慰诗都刺于树皮上道:

西风何忽起,阵阵使人哀。

惨切如含怨,凄清似有怀。

乘鸾疑乍去,跨鹤讶重来。

不断香魂处,苍苍屐印苔。

翠翘刺毕,尚留连不舍,忽见一书生,飘巾彩服,骑马远远而来。王观认得是窗友金重,不知他有意跟寻到此,恐怕撞见,忙对翠翘道:“金家哥哥来了,快些回避。”翠翘听了,急抬眼,已看见那金生风流倜傥,雅致翩跹,乘马将到墓前,因与翠云敛迹墓后。

那金生走到墓前下了马,见王观只作无心,反说道:“海望兄,为何也在这里?我慕刘淡仙高致,到此一游,不想遇着仁兄。适才二位女客,是甚亲眷?”王观道:“就是家姐。”金生道:“原来是令姐。通家兄弟,没有个不接见之礼,烦兄通报,小弟候见。”王观辞之不得,只得到墓后对翠翘、翠云说。金重随步跟来,翠翘避之不得,遂同妹相见金生,致恭而退。

但见翠翘眉细而长,眼光而溜,容如秋月,色似桃花,逸致翩跹,鸿惊龙游,不足喻也。翠云精神静正,容貌端庄,明蛑皓齿之外,别有一种丰采,未可以模拟得也。金生神为色夺,暗暗锁魂道:“这相思索害也。”又暗暗立誓道:“我不得二女为妻,终身不娶矣。”因碍着王观,不好久留,只得辞别先行。王员外亦着人来接翘、云上轿回家。

到了家里,翠翘与翠云道:“这金生倒也有趣,怎么也晓得去吊刘淡仙?”翠云道:“只怕不是吊淡仙,还是来看二乔。”翠翘道:“这也想当然,但我看那生风流倜傥,大雅不群,自是士人中俊彦。”翠云道:“姐姐既看得中意,何不赘了他,带挈小妹也风光,风光。”翠翘道:“男子生而有室,女子生而有家,虽是少不得的,但姻缘前定,婚姻牒不是摩尼珠,怎能必得来!今日我替你同遇他,知道是我的姻缘?还是你的姻缘?则索听那月中人主张。若论此生举止端详,若非金马客,定是翰林才,你姐姐凉相薄,只恐承受他不起。我看妹妹福德胜我十倍,可称美对。且此生既见你我,定寻奇计相晤,你我当以正遇之。盖女人之身,重之则泰山,轻之则鸿毛。白璧青蝇,关系终身,不可不慎也。”翠云道:“姐姐也忒沾枝带叶,我不曾说得一句,姐姐便缚头缚脚讲了一篇。”翠翘道:“我是正经话,妹妹怎么倒恁般说,你难道不要嫁丈夫?”翠云把脸一红,走去睡了。正是:

难将我意同他意,未必他心似我心。

不知翠翘后事如何?且听下回分解。

有缘无缘劈空遇金重

词曰:

薄命似桃花,悲来泥与沙。纵美不堪惜,虽香何足夸。东零西落,知是阿谁家。想到伤情,伤情眉懒画。只落数番惆怅,几度咨嗟。呀呀!不索怨他。从来国色招认妒,一听天公断头咱。

右调《月儿高》

这一曲《月儿高》,单道佳人命薄,红粉时乖,生了绝代的才色,不能遇金屋之荣,反遭那摧残之苦。试看从古及今,不世出的佳人,能有几个得无破败!昭君色夺三千,不免塞外之尘;贵妃宠隆一国,难逃马嵬之死;飞燕、合德,何曾令终;西子、貂蝉,徒贻话柄。这真是造化忌盈,丰此啬彼。所以李易安末年抱怨,朱淑卢晚节伤心,蔡文姬悲笳哀咽,尤为可怜。大抵有了一分颜色,便受一分折磨,赋了一段才情,便增一分孽障。

往事休题,即如扬州的小青,才情色性无不第一。嫁了恁般的呆丈夫,也折得够了。又遇着那般的恶妒妇,生生活活直逼立苦杀了,岂不可伤,岂不可痛!正惟可伤可痛,故感动了这些文人墨士,替她刻文集,编传奇,留贻不朽,成了个一代佳人。

谁人不颂美生怜,那个不闻名叹息!若令小青不遇恁般狠毒的女平章,稍得优游于小星之列,将愁云怨雨化为雪月风花,亦何能留传不朽哉!大都玉不磨不知其坚,檀不焚不知其香,非惟小青为然也。凡天下美女,负才色而生不遇时,皆小青之类也,则皆可与小青并传不朽。我如今再说一女子,深情美色,冷韵幽香,不减小青。而潦倒风尘,坎坷湖海,似犹过之,真足与小青媲美千秋也。

话说北京有一王员外,双名两松,表字子贞。为人淳笃,家计不丰。室人京氏,颇亦贤能。生子王观,学习儒业。长女翠翘,次女翠云,年俱妙龄。翠翘生得绰约风流,翠云则天娇艳倩。翠翘性喜豪华,翠云则性甘宁淡,俱通诗赋。翠翘尤喜音律,最癖胡琴。翠云常谏道:“音乐非闺中事,外人闻之不雅。”翠翘道:“吾非不知,但性喜于彼,不能止也。”尝为《薄命怨》,谱入胡琴,音韵凄清,闻者泪下。曲终有云:

怀故国兮,叹那参商;悲沦亡兮,玉容何祥。姐妹固宠兮,一朝俱死;束昏不令兮,奉先灭亡。侯门似海兮,萧郎陌路;失身非类兮,茂林争光。为郎憔悴兮,及尔同死;离魂情重兮,浅唱低觞。死负父尸兮,生代父死;宠哀纨扇兮,尔生不昌。有始无终兮,悲乎失侣;门前冷落兮,老大谁将。今古红颜兮,莫不薄命;红颜薄命兮,莫不断肠。我本怨人兮,乃为怨曲;谁闻怨曲兮,谁不悲伤!

按下翠翘胡琴之妙,且说里中有一富家秀士,姓金名重,表字千里。胸藏万卷,学富五车。抱子建七步之才,赋潘安三都之貌。年方弱冠,梦想好逑。闻得翠翘精擅胡琴,且通诗赋,每每思慕道:“何物老妪,生出如许尤物!即使异代他乡,尚欲求之寤寐,何况当吾身吾里,若不求她一晤,岂不当面错过!”因多方以伺其出入。

一日清明,王氏合家扫墓,就借此踏青。翠翘同弟王观、妹翠云各处闲行。忽行到一个流水溪边,看见一座累累孤冢,因对王观道:“兄弟,你看此坟,山黛列眉,树烟绾髻,甚是幽雅,怎无一人来替他祭扫?”王观道:“姐姐原来不知,此乃本京第一名妓刘淡仙之墓。她在时才名卓越,倾动一时。后死之日,其鸨母不仁,就要将她委之沟壑。幸遇一远客,慕名来访,见她已死,因哭道:‘淡仙,淡仙,我和你好无缘也。生前既不能亲偎色笑,死后收尔骸骨,也不枉了一段因缘。’遂买了一具棺木,备了一副衣衾,将淡仙收葬于此地。这乃无主孤坟,有甚人来替他拜扫。”

翠翘听了叹息道:“可怜,可怜!生做万人妻,死是无夫鬼,红颜薄命,一至于此。恰好我与你遇见,且上前看那碑记是怎么写的?”三人转过一湾流水,半扇小桥,见四壁藤萝,一堆古墓。那碑上青苔都已长满。翠翘上前拂草细看,依稀仿佛,认出是校书刘淡仙墓。因长叹道:“淡仙,淡仙,你生前何等繁华,死后怎恁般寂寞。我王翠翘与你才色相亲,本该奠你一杯才好,却又不曾带得酒来。也罢,我题诗一首,少致悲情,九原有知,也不辜我王翠翘一种热肠也。”因折竹枝,插于墓顶,祝道:“香魂不断,应解依人。刘淡仙,刘淡仙,我翠翘今日吊你,你须听者。”乃撮土为香,倒身四拜。拜罢题诗一首道:

色香何处也,凭吊痛心哉。

明月冷鸳被,暗尘封镜台。

玉虽黄土瘗,名未白云埋。

尚有如渑酒,无人奠一杯。

翠翘题罢,凄然泪下,情殊不胜。翠云、王观道:“姐姐好没来由,我与你行春到此,遣兴陶情,为甚朝着古墓下泪?又非亲知、故旧,也忒杀情深了。”翠翘道:“妹子、兄弟不是这般说,红颜无主,从古皆然。这刘淡仙生来难道就是妓女!也是事到其间,落了火坑。前船后船,安知你我不是她再来人。况人生在世,这生老病死是躲不过的。而最可怜者,无如美人。你看古来那些女子,如西施,如贵妃,能有几个得善始善终的。思及于此,不觉睹物伤情,心灰肠断耳!”王观道:“姐姐好笑,一发讲远了。此乃荒墓,阴气凝重,不宜久坐,去了吧。”翠翘道:“既要去,待我辞了淡仙再行。”复向墓前嘱道:“淡仙,淡仙!我要去了。你若有知,显个灵儿我看,也不负了我王翠翘这段情痴。”

言未毕,只见墓后卷起一道西风,悲凄惨淡,呜咽哀号,山摇水沸,树振草啸。忽喇喇金戈铁马,昏惨惨天暗云迷,急不能睁睛定眼。王观与翠云甚是惊慌。那风卷到翠翘身边,周身三匝,倏然而散。翠翘道:“淡仙是好阴灵也,果然不负我王翠翘的知己。”王观、翠云一齐道:“我说这里阴气重,早些去,只管恋着这坟咕咕哝哝,这阵风好不怕人。还不去,还要在这里做什么!”

翠翘笑道:“那不是风,是刘淡仙显灵与我看,我还要题诗谢她,方去哩!”王观道:“她死也不知死了多少年,若恁般灵应,她倒成菩萨了。”翠翘道:“死者躯壳,不死者精神,精神千古犹存。你读书人岂不知‘骨化形销,丹诚不泯,因风委露,犹托清尘’的说话?你不信,我替你跟那风看来踪去迹,定有影响。”王观道:“我是不信,大家也寻一寻看。”

只见苍苔上一路半明不灭的屐印,自西而东,隐隐约约,到墓而灭。王观、翠云看了,方才骇然,急催翠翘起身。翠翘道:“莫忙,如此灵感英魂,我还要做首诗辞,方去哩!”遂取头上钗儿,将吊诗并慰诗都刺于树皮上道:

西风何忽起,阵阵使人哀。

惨切如含怨,凄清似有怀。

乘鸾疑乍去,跨鹤讶重来。

不断香魂处,苍苍屐印苔。

翠翘刺毕,尚留连不舍,忽见一书生,飘巾彩服,骑马远远而来。王观认得是窗友金重,不知他有意跟寻到此,恐怕撞见,忙对翠翘道:“金家哥哥来了,快些回避。”翠翘听了,急抬眼,已看见那金生风流倜傥,雅致翩跹,乘马将到墓前,因与翠云敛迹墓后。

那金生走到墓前下了马,见王观只作无心,反说道:“海望兄,为何也在这里?我慕刘淡仙高致,到此一游,不想遇着仁兄。适才二位女客,是甚亲眷?”王观道:“就是家姐。”金生道:“原来是令姐。通家兄弟,没有个不接见之礼,烦兄通报,小弟候见。”王观辞之不得,只得到墓后对翠翘、翠云说。金重随步跟来,翠翘避之不得,遂同妹相见金生,致恭而退。

但见翠翘眉细而长,眼光而溜,容如秋月,色似桃花,逸致翩跹,鸿惊龙游,不足喻也。翠云精神静正,容貌端庄,明蛑皓齿之外,别有一种丰采,未可以模拟得也。金生神为色夺,暗暗锁魂道:“这相思索害也。”又暗暗立誓道:“我不得二女为妻,终身不娶矣。”因碍着王观,不好久留,只得辞别先行。王员外亦着人来接翘、云上轿回家。

到了家里,翠翘与翠云道:“这金生倒也有趣,怎么也晓得去吊刘淡仙?”翠云道:“只怕不是吊淡仙,还是来看二乔。”翠翘道:“这也想当然,但我看那生风流倜傥,大雅不群,自是士人中俊彦。”翠云道:“姐姐既看得中意,何不赘了他,带挈小妹也风光,风光。”翠翘道:“男子生而有室,女子生而有家,虽是少不得的,但姻缘前定,婚姻牒不是摩尼珠,怎能必得来!今日我替你同遇他,知道是我的姻缘?还是你的姻缘?则索听那月中人主张。若论此生举止端详,若非金马客,定是翰林才,你姐姐凉相薄,只恐承受他不起。我看妹妹福德胜我十倍,可称美对。且此生既见你我,定寻奇计相晤,你我当以正遇之。盖女人之身,重之则泰山,轻之则鸿毛。白璧青蝇,关系终身,不可不慎也。”翠云道:“姐姐也忒沾枝带叶,我不曾说得一句,姐姐便缚头缚脚讲了一篇。”翠翘道:“我是正经话,妹妹怎么倒恁般说,你难道不要嫁丈夫?”翠云把脸一红,走去睡了。正是:

难将我意同他意,未必他心似我心。

不知翠翘后事如何?且听下回分解。