| 顯示地圖 |

|

|

詩人: 範成大 Fan Chengda

放鹤亭 放鹤亭

放鶴道人今不見,故應人與鶴俱飛。 |

|

放鶴亭投訴電話徐州市旅遊投訴電話:0516-3709993

江蘇省旅遊投訴電話:025-83418185

國傢旅遊投訴電話:010-65275315

自云竜山北門拾級登達第三節山頂,半月形院門門額上有光緒三十二年(1906年)徐州知府田庚書寫的“張山人故址”5個隸學。走進院門,有平坦開闊、鋪有甬道的四方庭院,其東側便是放鶴亭,飛檐丹楹,宏敞明亮。亭南北長11.95米,東西深4.95米,前有平臺,周環遊廊,十分優雅。飲鶴泉南10多米處,有一座高聳的小亭便是招鶴亭。這三座古跡有着密切的關係。

院門上所寫“張山人”,即北宋隱士雲竜山人張天驥,最初就是他築了放鶴亭,而放鶴亭名聞遐邇,固然與它坐落的幽美環境有關,更主要的是因為放鶴亭聯結着蘇軾與張天驥友誼的佳話。蘇軾曾用如椽之筆描繪了動人的放鶴圖捲。

張天驥(1041-?),字聖塗,自號雲竜山人,傢有花園、田宅,在雲竜山西麓黃茅崗築有草堂。他愛好詩書、花木和音樂。他父親張希甫、母親李氏以及他本人都深受道傢哲學的影響。

蘇軾早年也曾受道傢思想的熏陶。他從小在家乡四川眉山縣,跟着眉山天慶觀北極院道士張易簡學習過3年。成年之後,道、佛、儒三傢思想對蘇軾幾乎有同樣的吸引力。他仕途坎坷,政治上屢遭挫折,更助長了他放達曠逸的性格。因此,他與張天驥感情十分投洽。蘇軾在徐州寫的大量詩歌中,張山人的名字頻頻出現。

蘇軾常常帶着賓客、僚吏甚至歌伎到放鶴亭來飲酒。張山人“提壺勸酒”,也“慣作酒伴”。蘇軾屢次大醉而歸。他在詩中描述了這種情景:“萬木鎖雲竜,天留於戴公。路迷山嚮背,人在滇西東。薺麥餘春雪,櫻桃落晚風。入城都不記,歸路醉眼中。”這首詩不僅是蘇軾在張山人這裏暢樂心情的自白,也是雲竜山美妙景色的寫照。

熙寧十年時張天驥已38歲,尚未娶妻。蘇軾願為張山人做媒,替他找個合適女子,但張山人婉辭謝絶。表示要堅持“不如學養生,一氣服千息”的道傢獨身生活。由此可見張山人醉心於“修真養性”之術,也可看出蘇、張彼此關心的親密之情。他們的友誼保持很久,12年後,即元佑四年(1089年)蘇軾任杭州太守時,張天驥還不遠千裏到杭州去看望他。蘇軾熱情款待這位老友住了10天.纔贈詩話別。

當然,在蘇軾筆下,張山人的形象是作了藝術加工的。蘇軾藉這一形象寄寓着自己那種追求隱逸生活的理想。在《放鶴亭記》最後的“放鶴”和“招鶴”兩歌中,這一點表現得相當清楚。

張山人是這樣超凡拔俗,飄飄欲仙,有如野鶴閑雲,過着比“南面而君”的皇帝還要逍遙自在的快活日子。這正是蘇軾在《放鶴亭記》全文中所要表達的主題思想。這“放鶴”、“招鶴”兩歌音韻和諧,抒情婉轉,為全文增添光彩,因而千古傳誦。因之,雲竜山上既有放鶴亭,又有招鶴亭。招鶴亭建在高聳之處。磚木結構,小巧玲瓏,檐角欲飛。此亭是登高遠眺的好地方。

“名山與高士,人地兩相倚”,人們喜愛幽雅的放鶴亭,也自然地懷念飄逸豪放的蘇軾和張山人。放鶴亭屢坍屢修,世代存留。明嘉靖十一年(1532年)徐州都司戴時宗、清同冶十一年(1872年)徐海道吳世熊都曾重建過放鶴亭。辛亥革命後也曾修過。但嗣後年久失修,到解放前夕放鶴亭已破敗不堪。解放後人民政府撥款修繕。恢復舊觀。

1979年放鶴亭又加整修,彩棟丹楹。煥然一新。原來懸挂的乾隆所書“放鶴亭”匾額,改用蘇軾筆跡,重新製匾,高懸其上。這樣更加富有歷史感,增加遊人的興味。放鶴亭內窗明幾淨,四壁張挂名傢書畫,清爽雅靜。

飲鶴泉位於放鶴亭西側。泉亭相依巳逾千載。如今可以見到飲鶴泉鑿作一井。四方環繞石欄,頗為美觀。井南側立有石碑,上冠“古跡”二字。中間書有“飲鶴泉”3個尺幅大字。上款為“天啓癸亥仲鼕吉旦”,下款署“古部張璇重瀎”。

“天啓癸亥”為明熹宗天啓三年(1623年)。當時的徐州戶部分司主事張璇疏瀎飲鶴泉後,立此碑作紀念,碑文為張璇手書。他籍貫“古部”。即高邑,現為河北省柏鄉縣。

舊方志記載:“飲鶴泉一名石佛井,深七丈餘。”明成化二十三年(1487年)的《重修石佛寺》碑文說:“有井在山頂,棄而不食者纍年,發其瓦礫,甘美如初。”清鹹豐九年(1895年)又琉瀎一次,也有碑記說:“不五丈而得泉,甚甘。”從這兩段文字記載,再聯想到蘇軾《遊張山人園》詩句:“聞道君傢好井水、歸軒乞得滿瓶回。”可以想見飲鶴泉的水質是清純甘美的。

解放後飲鶴泉水深尚有三尺,後因亂擲瓦石而堵塞幹涸。1962年曾重淘泉井。徐州市自來水公司工程師楊以信曾下井測量,井深24.6米。和舊志所說“七丈餘”相符。井壁係穿岩鑿成,有兩條石縫:一在北側井口下6.5米處,垂直長3米;一在西南側井底嚮上1.9米處,水平長o.35米。估計這便是水源通道,或許因為地下水位下降而不再來水,甚為可惜。

北宋地理名著《太平寰宇記》也有關於飲鶴泉的記載:“有井在石佛山頂,方—丈二尺,深三裏,自然液水,雖雨旱無增減。或云飲之可愈疾。時有雲氣出其中,去地七百餘尺。”這些記述中有誇張之處,但也指明飲鶴泉的特點:“飲之可愈疾”、“時有雲氣出其中”。這是否表示井水中含有某種礦物質呢?放鶴亭院西北角有一座涼亭,西南角有一間門窗玲瓏的小軒。這原是“禦碑亭”,內曾立有清高宗弘歷的《遊雲竜山作》詩碑。乾隆皇帝曾四次來徐州,幾乎每次必登雲竜山,而且一定要留下一些“御制詩”標榜風雅的“御書”。如今乾隆為雲竜山書寫的碑刻已移到放鶴亭後的碑廊裏。這碑廊和廊北的船廳,如今也是放鶴亭院中吸引遊人的去處。 |

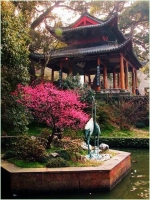

徐州雲竜山放鶴亭 Yunlong Mountain Heting |

徐州云龙山放鹤亭 徐州云龙山放鹤亭 徐州云龙山放鹤亭 徐州云龙山放鹤亭

放鶴亭位於江蘇省徐州市雲竜山之顛,為彭城隱士張天驥於1078年所建。蘇軾曾寫過一篇《放鶴亭記》,用如椽之筆描繪了動人的放鶴圖捲,使放鶴亭與雲竜山聞名於世。自云竜山北門拾級登達第三節山頂,半月形院門門額上有光緒三十二年(公元1906年)徐州知府田庚書寫的“張山人故址”5個隸字。走進院門,有平坦開闊、鋪有甬道的四方庭院,其東側便是放鶴亭,飛檐丹楹,宏敞明亮。亭南北長11.95米,東西深4.95米,前有平臺,周環遊廊,十分優雅。

放鶴亭西側有飲鶴泉,泉亭相依已逾千載。距放鶴亭南20米,飲鶴泉南10多米處,還有一座建在高聳之處的小亭招鶴亭,因《放鶴亭記》有招鶴之歌而得名。招鶴亭為磚木結構,小巧玲瓏,檐角欲飛,是登高遠眺的好地方。放鶴亭、飲鶴泉和招鶴亭這三座古跡有着密切的關係。

〖築亭人與詠亭人〗

院門上所寫“張山人”即北宋隱士雲竜山人張天驥,最初就是他築了放鶴亭。張天驥(1041-?),字聖塗,自號雲竜山人,傢有花園、田宅,在雲竜山西麓黃茅崗築有草堂。他愛好詩書、花木和音樂。他父親張希甫、母親李氏以及他本人都深受道傢哲學的影響。

而放鶴亭名聞遐邇,固然與它坐落的幽美環境有關,更主要的是因為放鶴亭聯結着蘇軾與張天驥友誼的佳話。蘇軾早年也曾受道傢思想的熏陶。他從小在家乡四川眉山縣,跟着眉山天慶觀北極院道士張易簡學習過3年。成年之後,道、佛、儒三傢思想對蘇軾幾乎有同樣的吸引力。他仕途坎坷,政治上屢遭挫折,更助長了他放達曠逸的性格。因此,他與張天驥感情十分投洽。蘇軾在徐州寫的大量詩歌中,張山人的名字頻頻出現。

蘇軾常常帶着賓客、僚吏甚至歌伎到放鶴亭來飲酒。張山人“提壺勸酒”,也“慣作酒伴”。蘇軾屢次大醉而歸。他在詩中描述了這種情景:“萬木鎖雲竜,天留於戴公。路迷山嚮背,人在滇西東。薺麥餘春雪,櫻桃落晚風。入城都不記,歸路醉眼中。”這首詩不僅是蘇軾在張山人這裏暢樂心情的自白,也是雲竜山美妙景色的寫照。

熙寧十年時張天驥已38歲,尚未娶妻。蘇軾願為張山人做媒,替他找個合適女子,但張山人婉辭謝絶。表示要堅持“不如學養生,一氣服千息”的道傢獨身生活。由此可見張山人醉心於“修真養性”之術,也可看出蘇、張彼此關心的親密之情。他們的友誼保持很久,12年後,即元祐四年(公元1089年)蘇軾任杭州太守時,張天驥還不遠千裏到杭州去看望他。蘇軾熱情款待這位老友住了10天,纔贈詩話別。

〖放鶴亭的修繕〗

“名山與高士,人地兩相倚”,人們喜愛幽雅的放鶴亭,也自然地懷念飄逸豪放的蘇軾和張山人。放鶴亭屢坍屢修,世代存留。明嘉靖十一年(公元1532年)徐州都司戴時宗、清同治十一年(公元1872年)徐海道吳世熊都曾重建過放鶴亭。辛亥革命後也曾修過。但嗣後年久失修,到解放前夕放鶴亭已破敗不堪。解放後人民政府撥款修繕,恢復舊觀。1979年放鶴亭又加整修,彩棟丹楹。煥然一新。原來懸挂的乾隆所書“放鶴亭”匾額,改用蘇軾筆跡,重新製匾,高懸其上。這樣更加富有歷史感,增加遊人的興味。放鶴亭內窗明幾淨,四壁張挂名傢書畫,清爽雅靜。

〖放鶴亭周邊古跡〗

飲鶴泉位於放鶴亭西側,如今可以見到飲鶴泉鑿作一井。四方環繞石欄,頗為美觀。井南側立有石碑,上冠“古跡”二字。中間書有“飲鶴泉”三個尺幅大字。上款為“天啓癸亥仲鼕吉旦”,下款署“古部張璇重瀎”。“天啓癸亥”為明熹宗天啓三年(公元1623年)。當時的徐州戶部分司主事張璇疏瀎飲鶴泉後,立此碑作紀念,碑文為張璇手書。他籍貫“古部”,即高邑,現為河北省柏鄉縣。

舊方志記載:“飲鶴泉一名石佛井,深七丈餘。”明成化二十三年 (公元1487年)的《重修石佛寺》碑文說:“有井在山頂,棄而不食者纍年, 發其瓦礫,甘美如初。”清鹹豐九年(公元1895年)又琉瀎一次,也有碑記說: “不五丈而得泉,甚甘。”從這兩段文字記載,再聯想到蘇軾《遊張山人園》詩句:“聞道君傢好井水、歸軒乞得滿瓶回。”可以想見飲鶴泉的水質是清純甘美的。

解放後飲鶴泉水深尚有三尺,後因亂擲瓦石而堵塞幹涸。1962年曾重淘泉井。徐州市自來水公司工程師楊以信曾下井測量,井深24.6米。和舊志所說“七丈餘”相符。井壁係穿岩鑿成,有兩條石縫:一在北側井口下6.5米處,垂直長3米;一在西南側井底嚮上1.9米處,水平長0.35米。估計這便是水源通道,或許因為地下水位下降而不再來水,甚為可惜。

北宋地理名著《太平寰宇記》也有關於飲鶴泉的記載:“有井在石佛山頂,方—丈二尺,深三裏,自然液水,雖雨旱無增減。或云飲之可愈疾。時有雲氣出其中,去地七百餘尺。”這些記述中有誇張之處,但也指明飲鶴泉的特點:“飲之可愈疾”、“時有雲氣出其中”。這是否表示井水中含有某種礦物質呢?

放鶴亭院西北角有一座涼亭,西南角有一間門窗玲瓏的小軒。這原是“禦碑亭”,內曾立有清高宗弘歷的《遊雲竜山作》詩碑。乾隆皇帝曾四次來徐州,幾乎每次必登雲竜山,而且一定要留下一些“御制詩”標榜風雅的“御書”。如今乾隆為雲竜山書寫的碑刻已移到放鶴亭後的碑廊裏。這碑廊和廊北的船廳,如今也是放鶴亭院中吸引遊人的去處。 |

散文名作《放鶴亭記》 Prose masterpiece "Heting mind" |

散文名作《放鹤亭记》 散文名作《放鹤亭记》

郡守蘇軾,時從賓佐僚吏,往見山人,飲酒於斯亭而樂之,挹山人而告之曰:“子知隱居之樂乎?雖南面之君,未可與易也。《易》曰:‘鳴鶴在陰,其子和之。’ 《詩》曰:‘鶴鳴於九臯,聲聞於天。’蓋其為物清閑放,超然於塵埃之外,故《易》、《詩》人以比賢人君子,隱德之士。狎而玩之,宜若有益而無損者;然衛懿公好鶴則亡其國。周公作《酒誥》,衛武公作《抑戒》,以為荒惑敗亂,無若酒者;而劉伶、阮籍之徒,以此全其真而名後世。嗟夫!南面之君,雖清遠閑放如鶴者,猶不得好;好之則亡其國。而山林遁世之士,雖荒惑敗亂如酒者,猶不能為害,而況於鶴乎?由此觀之,其為樂未可以同日而語也。

山人而笑曰:“有是哉?”乃作放鶴招鶴之歌曰:“鶴飛去兮,西山之缺。高翔而下覽兮,擇所適。翻然斂翼,宛將集兮,忽何所見,矯然而復擊。獨終日於澗𠔌之間兮,啄蒼苔而履白石。鶴歸來兮,東山之陰。其下有人兮,黃冠草履,葛衣而鼓琴。躬耕而食兮,其餘以汝飽。歸來歸來兮,西山不可以久留。”

〖《放鶴亭記》的主題思想〗

在蘇軾筆下,張山人的形象是作了藝術加工的,蘇軾藉這一形象寄寓着自己那種追求隱逸生活的理想。在《放鶴亭記》最後的“放鶴”和“招鶴”兩歌中,這一點表現得相當清楚。張山人是這樣超凡拔俗,飄飄欲仙,有如野鶴閑雲,過着比“南面而君”的皇帝還要逍遙自在的快活日子。這正是蘇軾在《放鶴亭記》全文中所要表達的主題思想。這“放鶴”、“招鶴”兩歌音韻和諧,抒情婉轉,為全文增添光彩,因而千古傳誦。 因之,雲竜山上既有放鶴亭,又有招鶴亭。 |

其他放鶴亭相關詩文與畫作 Other related poetry and paintings Heting |

其他放鹤亭相关诗文与画作 其他放鹤亭相关诗文与画作

快哉亭上說快哉,

不以物喜足暢快。

喜雨亭前喜雨來,

與民同樂釋開懷。

醉翁亭下醉翁睡,

我見青山多嫵媚。

陶然亭裏陶然未,

白居不易天遭罪。

放鶴亭邊放鶴歸,

酒醉詩人攜月飛。

鬥野亭外鬥野分,

北宋七賢踏歌來。

滿江紅

公元二00六年三月十八日晨,約友至雲竜山,友不至,獨自一人遊。見其三三兩兩,不免形衹影單,寓感於此,便捨私為公矣。古人云“攬遺蹤,勝讀史書言語。”然以攬人間世態炎涼,開心胸鬥志昂揚,旨在達意,心情亦暢達。

《喜雨》過後,是仙人、放鶴歸來。

圓荷潤,東坡未老,壯志猶在。

山窈水媚怡然味,

人與自然相依偎。

山林醉,難得東坡睡,癡一味。

人歸未?日月催;

鶴歸未,酒新醅。

攬遺蹤頽廢,百感交集,

悲因仙跡皆已失,

喜自居士濟世來。

問雲竜:誰知儂有意,沒關係。

滿江紅

楚漢爭霸,看英雄,誰堪風流?

東來風,漢傢三傑,大風歌酒。

堪笑八寶琉璃井,人定勝天君何求?

想當年,豪傑如珍珠,並天鬥。

雲霧罷,玉石出;紫竹洞,藏鮫媾。

五柳籬笆下,嗟日長苦。

鳳鳴自去化閑雲,臥竜歸來放鶴友。

儂何出?笑英雄人物,天不負!

浪淘沙

一

放鶴亭歸來,我心無主。

流年積恨不堪辱。

漢盤移宮在何處?夢裏啼哭。

傷心暫無助,美人垂暮,

可憐英雄尚飯否?

水流似恨東歸去,何人凄楚?

二

英雄問出處,嬌嗔無語。

休衹道人間萬物。

凌亂春心知幾許?傷心何苦。

且俊思纔淺,又作離書。

恰無人撫傷心處。

安得我輩嫁東風,追逐君住。

〖作者與詩文簡介〗文心子,男,真名已佚。歿,不知何時。才情千古,汪洋恣縱。為人豪爽,義薄雲天。二十一世紀初最富有傳奇色彩和反抗精神的詩人。生平零落,猶如宋玉、陳子昂之失志。自恃古今無二,然而世不相容,謂人間情義絶矣。生平常自言:遊泳詩人,舞林盟主,文壇至尊。雖猶如此,乃知英雄真寂寞也。常言道:真正的文學不養人,勸君切莫存私心!本詩出自《觴歌集》。

【喬宇·《放鶴亭》】

鷲峰千仞俯崇崗,暫謝長途半日忙。

海內帆檣通楚地,江南形勢接淮揚。

川原雨過煙花繞,殿閣風回竹樹涼。

笑指雲竜山下路,放歌無惜醉華觴。

〖作者與詩文簡介〗喬宇,字希大,樂平人,明成化二十年(公元1484年)進士,官吏部尚書。謚莊簡。本詩選自明嘉靖版徐州志。

【許成名·《放鶴亭》】

竜山獨立倚丹霄,古殿鬆陰坐寂寞。

東望青徐雲萬嶺,南通淮海日千橈。

黃茅人去岡猶在,白鶴亭空事已遙。

我欲凌風登絶頂,平林漠漠草蕭蕭。

〖作者與詩文簡介〗許成名,明學者,字思仁,東昌(今山東聊城)人。正德進士,歷官國子監祭酒、禮部左侍郎。纂《武宗實錄》、《大明會典》。詩文中的黃茅為今徐州黃茅岡。

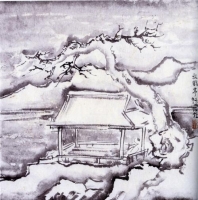

【國畫《放鶴亭》】

國畫《放鶴亭》(如圖),李可染1945年作,水墨設色紙本直幅,68.5×46.9釐米,印語“李”,“有君堂”。此畫與李可染故鄉徐州的放鶴亭有關。畫的即是古人逸事,也是童年回憶。放鶴故事表白了一種回歸自然的野逸曠放胸襟。畫傢藉此題材馳騁遐想,訴之於筆情墨趣,以大寫意筆墨聊抒胸中逸氣。李可染早年的水墨畫癡情於“墨戲”,對中國水墨在宣紙上的氤氳非常敏感。此作筆趣墨韻十足,用筆老辣簡練,用墨尤富變化,枯濕濃淡相互映照。亭與人用焦墨,古拙蒼厚;前景山石用濃墨重墨,墨渖淋漓;遠山幾抹淡墨,透明、幹淨、明快。秋天高遠,獨鶴與飛,可以感受畫傢當年作此畫的自由心境。2007年發行的第六套特種郵票《李可染作品選》一套六枚,第四枚便是以此畫為底稿。

【毛澤東對放鶴亭的相關評價】

〖第一篇·節選於《毛澤東巡察徐州說徐州上下五千年》〗

(1952年)10月29日,毛澤東在徐州。

……毛澤東從山的東麓登上雲竜山。在石佛像前,毛澤東和當地同志共同研究了其歷史和藝術價值。那石佛方面大耳,闔眸微笑,環手跌坐,法相莊嚴。

毛澤東來到放鶴亭,他說這個亭子與蘇軾以及他的《放鶴亭記》分不開的:“1077年,蘇軾出任徐州知州,當時剛過不惑之年,奮發有為,政績卓著,給徐州百姓做過一些好事。在他離任時,徐州百姓成群結隊為他送行,有的人輓住蘇軾的馬頭,獻花獻酒,依依惜別,甚至放聲大哭。”“蘇軾與張山人是好友。蘇軾常與別的朋友登門賦詩、飲酒。這位張山人馴養了兩衹鶴,並在雲竜山頂修建了一座草亭,名為‘放鶴亭’。蘇軾為此寫了一篇《放鶴亭記》,文情並美,成為流傳千古的著名散文。”他背誦了《放鶴亭記》。在亭前,毛澤東看了乾隆皇帝題詩的石碑。他說:“乾隆這個人好題詩。”

〖第二篇·節選於《毛澤東七次來徐州》〗

……出興化寺到了放鶴亭。毛主席問,此亭是蘇軾《放鶴亭記》裏的放鶴亭嗎?華誠一便講了放鶴亭的來歷。毛主席說:你知道的還不少呢。隨後補充道“山人有二鶴,甚馴而善飛,旦則望西山之缺而放焉。”這是《放鶴亭記》裏說的。亭的一側有“飲鶴泉”,毛主席問到,此泉是否因放鶴亭而鑿?華誠一回答:此泉在先,原叫石佛井,傳說漢朝後期有一個皇帝見雲竜山蜿若遊竜,生怕徐州再出皇帝,故下令在山上鑿井,以破徐州的天子氣。毛主席看了看,泉內水深三尺,清澈見底,深有感觸地說,事是荒唐,但能在這數丈深的岩石上鑿出水來,則是勞動人民的智慧和創造。 |

杭州西湖放鶴亭 West Lake in Hangzhou Heting |

杭州西湖放鹤亭 杭州西湖放鹤亭

放鶴亭位於孤山東北麓,是為紀念林和靖而修建的。林和靖(967-1028),名逋,字君復,錢塘(今杭州)人,北宋詩人。林和靖長期隱居孤山,終生不娶也不出仕,平時除了作詩繪畫外,喜歡種梅養鶴,以梅為“妻”,以鶴為“子”,有“梅妻鶴子”之說。 他死後便葬在孤山北麓。傳說他養的那衹鶴也在墓前悲鳴而死,人們將它葬於墓側,取名鶴塚。

放鶴亭最早為元代郡人陳子安所修建,明嘉靖年問錢塘縣令王代又加以擴建。現在的放鶴亭是1915年重建的。平臺寬闊,欄桿精巧;亭內有聯,有曰:“水青石出魚可數,人去山空鶴不歸 ” 有曰:“山外斜陽湖外雪,窗前流水枕前書”,點明放鶴亭景物,而林則徐的“世無亦草能真隱,山有名花轉不孤”則含意幽深,令人心不勝揣摩。

亭內石壁有《舞鶴賦》行書刻石一塊,面朝東北,長方形,通高2.4米,寬2.94米,上有巨樟覆蓋,其前構築石欄,面臨西湖。碑文取自南北朝鮑照作的《舞鶴賦》,全賦466字,栩栩如生地描繪了鶴的美麗動人的形象和能歌善舞的才能。字跡係清康熙三十八年(公元1699年),康熙帝南巡杭州至此臨摹明代書法傢董其昌手跡所書,字體圓勁透逸,佈局疏朗勻稱。碑上還有“康熙御筆之寶”、“萬歲作暇”等三印,似見風流皇帝的神采。四周邊陰刻雲、竜、火焰、寶珠作為裝飾。

亭東有兩株高可參天的大樹,濃蔭之下,就是林逋的墓廬。墓亦草草,環石圍砌,青草封頂,惟四下梅花擁衛,鶴塚相伴,至死也不失風雅。張岱《林和靖墓柱銘》:“雲出無心,誰放林間雙鶴。月明有意,即思塚上孤梅”,倒也鎸刻出林逋的風骨。放鶴亭一帶是西湖孤山賞梅勝地,左右已廣植臘梅,一直延伸到西泠橋堍。每到嚴鼕早春,寒梅怒放,清香四溢,成為一片香雪海。這裏曾被譽為“梅林歸鶴”,係清代“西湖十八景”之一。

〖放鶴人與愛梅人〗

淡水濃山畫裏開,無船不署好樓臺。 春當花月人如戲,煙入湖燈聲亂催。 萬事賢愚同一醉,百年修短未須哀。衹憐逋老棲孤鶴,寂寞寒籬幾樹梅。(王思任《孤山》) 。沿“緑雲徑”石階而下,一條花崗石板鋪就的小路,夾路相映的梅樹林,把人引嚮山麓的放鶴亭。

林和靖少時父母早亡,但他勤奮好學,經史百傢無不通曉,且擅書畫,工詩詞。他曾言:“人生貴適志耳,志之所適,方為吾貴。每吾志之所適,非室傢也,非功名富貴也。衹覺青山緑水,與我情相宜。”决意歸隱孤山,結茅為室,編竹為籬,植樹種花。日以賦詩作書、種梅養鶴為樂。終生不娶也不出仕。臨終留絶句曰:“湖外青山對結廬,墳前修竹亦蕭疏。茂陵他日求遺稿,猶喜曾無封禪書。”

林逋活着時名氣很大,宋真宗徵之不就,賜號和靖處士,還明令地方官吏定期慰問;死後,宋仁宗趙禎賜給他“和靖先生”的稱號,成為中國歷史上少有的由皇帝賜封的隱士。林和靖隱居孤山,足跡不入城市者30餘年,從無一日不恬然自足,甘心淡泊,把個隱士做得地地道道,竟也名垂青史。

林逋隱居孤山,常畜雙鶴,豢之樊中。林逋常常泛舟西湖賞悅山水,每當有客來訪,童子便開樊放鶴,白鶴縱入雲霄,在湖上起舞盤旋,林逋見了必棹艇遄歸,似乎那時就有了現代的傳呼機。他在孤山上種了三百六十餘株梅樹,不惟暗香浮動,沁人心脾,醖成一片香雪海,而且一日取一樹之值為用,過着自給自足的田園生活。林逋在孤山上的生活,自詡“梅妻鶴子”,雅緻得引人遐思。陳鶴在《題孤山林隱君祠》詩中吐露了豔羨的心情:“ 孤山春欲半,猶及見梅花。笑踏王孫草,閑尋處士傢。塵心瑩水鏡,野服映山霞。岩壑長如此,榮名豈足誇”。王稚登則在《贈林純卿卜居孤山》詩中大加贊賞:“藏書湖上屋三間,鬆映軒窗竹映關。引鶴過橋看雪去,送僧歸寺帶雲還。輕紅荔子傢千裏,疏影梅花水一灣。和靖高風今已遠,後人猶得住孤山”。

林逋愛梅,也是賞梅的高手,每當梅花將開之時,便經月不出門,惟以詩酒盤桓其間,淺盞微吟自成千古絶唱:“衆芳搖落獨暄妍,占盡風情嚮小園。疏影橫斜水清淺,暗香浮動月黃昏。霜禽欲下先偷眼,粉蝶如知合斷魂。幸有微吟可相狎,不須檀板共金尊”,林和靖的這首《山園小梅》用纖巧的筆法,刻畫出了一個幽靜淡遠的意境,特別是“疏影橫斜水清淺,暗香浮動月黃昏”二句,膾炙人口,傳誦千古。林處士雖然一生未娶,卻也深黯兒女情長,一闕《相思令》令人回腸百轉——“吳山青,越山青,兩岸青山相對迎,爭忍有離情?君淚盈,妾淚盈,羅帶同心結未成,江邊潮已生”,情真意切,不亞於柳永的《雨霖鈴》,實在也是一個癡情的情種。

古人有詩:“人間蓬萊是孤山,有梅花處好憑欄”。山麓多梅,據說始於林逋。山坡平緩,緑茵如錦,成片的中山紀念林北嚮逶迤,林下的堤岸浸潤在裏西湖的一泓碧波裏。遠處水明如鏡,塔影搖曳在粼粼波光中,近則風荷獵獵,萏菡競豔,小船遊移,風過處傳來陣陣清歌。 千年歲月,孤山的名人遺跡越來越多。現在的孤山,已成為西湖遊客必到的勝地,雖然人們已不再著意於賞梅觀鶴,但卻都要到放鶴亭來看看風景,看看這位首先開發了孤山的一代名士。 |

|

|